统编版七年级历史上册第16课 三国鼎立 课件(30张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级历史上册第16课 三国鼎立 课件(30张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-13 09:08:26 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第16课

三国鼎立

学习目标

1

2

掌握官渡之战、赤壁之战和三国鼎立的史实,分析曹操能够统一北方的原因、赤壁之战中曹操失败的原因以及三国鼎立形成的原因。

了解历史上著名的战役“官渡之战”和“赤壁之战”,说出其与三国鼎立局面形成的关系。

导入新课

经过黄巾起义的沉重打击,腐朽的东汉王朝趋于瓦解,名存实亡。在镇压起义的过程中,一些地方官吏乘机扩大自己的军队,甚至于公开举兵反汉,成为割据一方的军事集团。从此,我国历史自秦以来400多年的统一局面结束,开始进入了一个新的时期——三国两晋南北朝时期,这是我国封建社会的第二个阶段,历经了约370年。

这一时期有两个特点:一是我国封建国家第一次出现大分裂;二是开始了全国范围的民族大交融。今天我们就来看一看这个时期的开始——三国鼎立。

新课探究

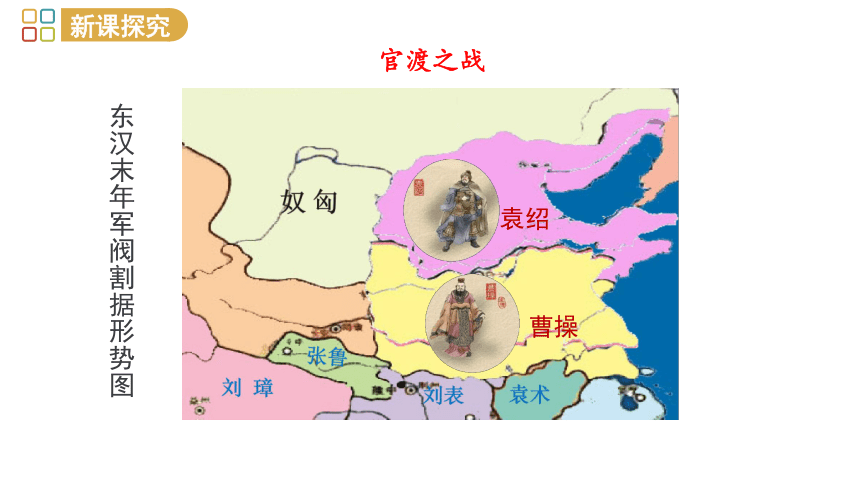

官渡之战

东汉末年军阀割据形势图

袁绍

曹操

新课探究

东汉末年,在镇压黄巾起义的过程中,出现了许多割据一方的军阀。他们为了扩张自己的势力,彼此长期混战,北方的社会生产遭到严重的破坏。

《蒿里行》一诗(节选)

曹操

白

骨

露

于

野,

千

里

无

鸡

鸣。

生

民

百

遗

一,

念

之

断

人

肠。

新课探究

曹操在政治上采取的措施:把汉献帝从都城洛阳接到许昌,借皇帝的名义号令天下,并招揽各种人才。

曹操在经济上采取的措施:曹操采用屯田的措施,组织军队和流亡的民众从事农业生产,既解决了大批流民的生计,又筹集到了当时最紧要的军粮,同时也赢得了民心。曹操的实力不断增强。

“挟天子以令诸侯”“唯才是举”

新课探究

东汉末年军阀割据,汉政权名存实亡。为了争夺地盘、人口等,军阀连年混战。其中曹操和袁绍是实力最大的两个军阀。盘踞在黄河以北的袁绍兵多粮足,实力强大。曹操和袁绍都想吞并对手,于是爆发了历史上著名的官渡之战。

曹操

新课探究

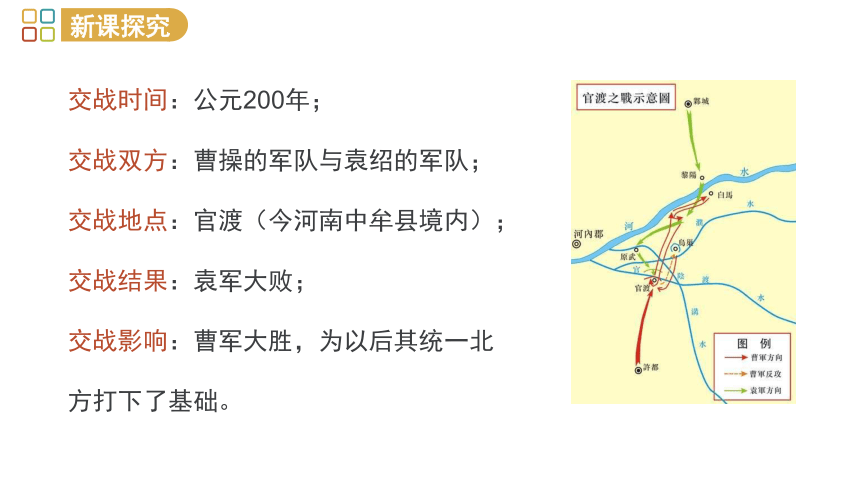

交战时间:公元200年;

交战双方:曹操的军队与袁绍的军队;

交战地点:官渡(今河南中牟县境内);

交战结果:袁军大败;

交战影响:曹军大胜,为以后其统一北方打下了基础。

新课探究

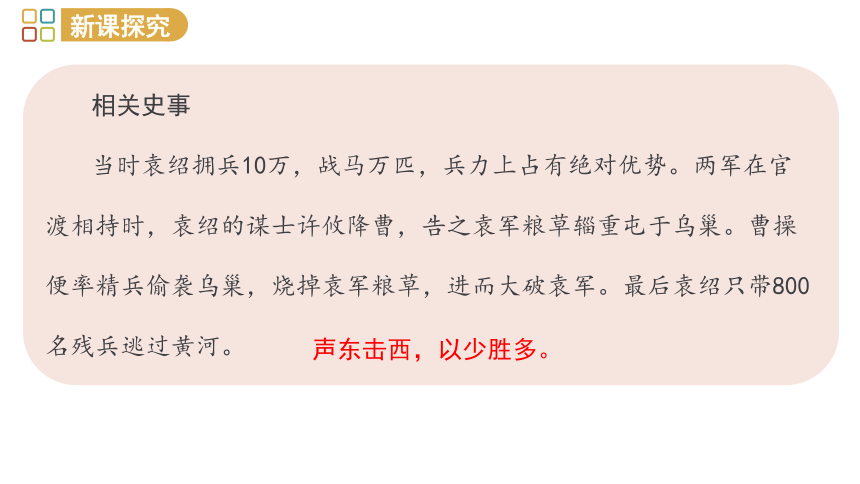

相关史事

当时袁绍拥兵10万,战马万匹,兵力上占有绝对优势。两军在官渡相持时,袁绍的谋士许攸降曹,告之袁军粮草辎重屯于乌巢。曹操便率精兵偷袭乌巢,烧掉袁军粮草,进而大破袁军。最后袁绍只带800名残兵逃过黄河。

声东击西,以少胜多。

新课探究

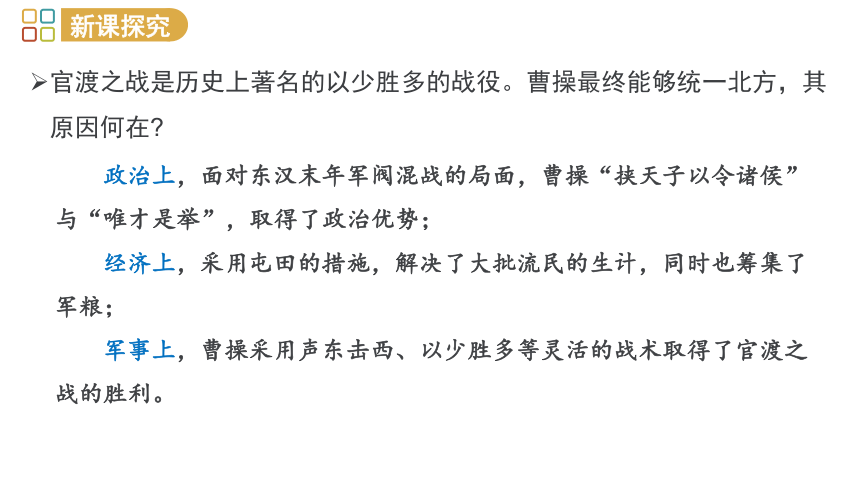

官渡之战是历史上著名的以少胜多的战役。曹操最终能够统一北方,其原因何在?

政治上,面对东汉末年军阀混战的局面,曹操“挟天子以令诸侯”与“唯才是举”,取得了政治优势;

经济上,采用屯田的措施,解决了大批流民的生计,同时也筹集了军粮;

军事上,曹操采用声东击西、以少胜多等灵活的战术取得了官渡之战的胜利。

新课探究

除了这三点原因外,还应该增加第四点,那就是:曹操重视人才,善于用人。袁绍在兵力上占有绝对的优势,但他却因此产生骄傲轻敌的情绪,在战前袁绍用人乏术,军心涣散。他拒绝采纳谋士的正确建议。谋士许攸看出袁绍必然要失败,投奔了曹操。曹操虽然兵力处于劣势,但他善于用人,在许攸赴曹营投奔时,不仅屈尊出迎许攸,而且采纳了许攸的计策,派兵袭击袁军的囤粮处,烧掉其全部粮草。袁军没了粮草,军心动摇。曹军乘机发动进攻,袁绍只能自食其果,败逃黄河以北。

新课探究

赤壁之战

官渡之战是曹操、袁绍两个军阀集团为了争夺对长江以北地区的控制展开的一场统治阶级内部争夺统治权的战争。官渡之战以后,曹操消灭了袁绍的残余力量,又陆续地消灭了一些军阀,基本上统一了北方。胜利班师途中,意气风发的曹操挥笔写下了《龟虽寿》。

新课探究

龟

虽

寿

曹

操

神龟虽寿,犹有竟时;

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

新课探究

交战时间:公元208年;

交战双方:曹操的军队与孙刘联军;

交战地点:赤壁(今湖北嘉鱼北);

交战结果:曹军大败;

交战影响:孙刘联军大胜,曹操带着败军北撤。赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

新课探究

相关史事

刘备的身边有猛将关羽、张飞,但缺少辅佐的谋士。他听说隐居的诸葛亮是旷世英才,就三次亲自上门求见,恳请他出山。这就是流传至今的“三顾茅庐”的佳话。

新课探究

208年,曹操率20多万人马南下。曹军未到,刘表病死。刘表的小儿子刘琮继承刘表的职位,背着刘备降曹,刘备被迫从荆州退到夏口,后又退到樊口,于是江北的军事要塞都被曹军占领。曹军居高临下,刘备兵力只有1万多人,形势十分紧急。

在此情况下,刘备“三顾茅庐”请出了最重要的谋士——诸葛亮。

新课探究

诸葛亮

诸葛亮,字孔明,时人称“卧龙”。刘备三顾茅庐请他出山后,辅佐刘备,筹划军政大事,后被任为丞相。刘备死后,蜀国的大小政事都由他来主持。他忠于职守,公正无私,治蜀有方。他多次出师伐魏,终未成功,最后在行军途中病逝,正如他说的“鞠躬尽掉,死而后已”。

新课探究

孙权(182——252),字仲谋,吴郡富春(今浙江富阳)人。东汉末,继其父孙坚、兄孙策据有江东六郡。他在张昭、周瑜等人的共同支持下,不仅注意团结旧部,而且注意多方面延揽人才。不管是江东本地的,还是北方来的士大夫,只要愿意合作,一律欢迎,加以重用。孙权打败江夏太守黄祖后,对江东的统治日益稳固。208

年(建安十三年)和刘备联合,在赤壁之战中大败曹操。后又在吴蜀彝陵(今湖北宜昌东)之战中大败刘备。222年称吴王。229年(黄龙元年)称帝于武昌(今湖北鄂城),吴国建立。不久迁都建业(今江苏南京)。曾大规模派人航海,加强和夷洲(今台湾)的联系;设置农官,实行屯田;在山越地区设立郡县,促进了江南地区的开发。

新课探究

当时,诸葛亮审时度势,说服刘备采取“联吴抗曹”的战略。刘备派诸葛亮前往柴桑,面见孙权,提议联合抗曹。孙权在曹兵压境的生死存亡关头,决定抵抗,派周瑜为都督,鲁肃为参军校尉,率军3万,沿江西进,联合刘备抗曹。但是,孙刘两家虽然暂时联合在一起,也是互相提防。特别是江东的大都督周瑜心胸狭窄,嫉妒诸葛亮的才能,处处为难诸葛亮。

新课探究

赤壁之战,不同于官渡之战,曹操的兵力有20余万,孙刘联军只有约5万人。双方初战赤壁,被打败的曹军先头部队从赤壁(长江南岸)退到北岸乌林。双方在赤壁、乌林一带隔江对峙。这一次战争,曹操没有延续“以少胜多”的战例辉煌,反而“以多败少”。战场的硝烟早已散尽,驰骋沙场的将军也已作古,追忆历史,孙刘联军为什么能取得战争的胜利?

新课探究

赤壁之战孙刘联军胜利而曹操失败的主要原因有四方面:第一,曹军多是北方人,不服水土,又流行疾病;第二,曹军不习水战,船舰连接在了一起,便利了孙刘联军的火攻;第三,曹操的骄傲自满情绪;第四,孙刘联军正确的战术——“诈降记”。

新课探究

赤壁之战使曹、刘、孙三方的力量对比发生了新的变化。经过赤壁之战,曹操被迫退守黄河流域一带,重新积蓄力量,再不敢轻易南下。孙权在长江中下游的势力得到巩固。刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西占领四川。这样,三个军阀的势力相当,三国鼎立局面从此形成。

新课探究

三国鼎立

赤壁之战后,曹操转而经营关中,扫平关中的割据势力,完成了北方的统一。刘备占领了湖北、湖南的大部分以后,又向西南发展,占领四川、云贵地区。孙权则把统治范围延伸到福建、广东,同时又抢夺了刘备在湖北、湖南的势力范围。这样,就形成了三分天下的局面。

三国鼎立形势图

新课探究

(1)军事上,赤壁之战奠定了三国鼎立的基础。

(2)政治上,曹操占有北方,得到中原地主的大力支持;孙权占有长江中下游,得到长江南北的地主支持;刘备占有今湖北、湖南的大部分地区和四川,得到当地地主的支持。

(3)从地理条件上说,刘备所在的四川有三峡之险,孙权势力有长江天险,均是易守难攻。

(4)经济上,刘备占有“沃野千里”的四川;孙权占有的长江中下游地区的经济在东汉以后也有一定发展;曹操虽占有广大的北方地区,但因战争破坏严重,一时还缺乏统一全国的物力和人力。

三国鼎立局面形成的根本原因

新课探究

220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。222年,孙权称吴王,国号吴。从此,东汉末年的割据状态走向了局部统一,形成了三国鼎立的局面。

三国鼎立局面的形成,结束了东汉末年的割据混战的局面,同时赤壁之战后三方力量发生了新的变化,他们各据一方,实现了局部的统一,为全国统一创造了条件,因此,这是历史的进步。

新课探究

三国中,曹魏重视农业生产,大力兴修水利;孙吴开发江东,造船业发达,发展了海外贸易;蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

新课探究

这一时期,有一件重要的事情就是,230年,孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲,即今天的台湾,加强了大陆与台湾的联系。

新课探究

两次战役均有以少胜多的特点,但胜败的原因各不相同。

官渡之战是人心向背起了决定作用,赤壁之战却是战略战术起了决定作用。

官渡之战与赤壁之战这两次战役有什么共同之处?有什么不同之处?

具体事件要具体分析,注意当时的历史条件对战争胜负所产生的巨大影响。

随堂练习

B

B

A

B

课堂小结

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第16课

三国鼎立

学习目标

1

2

掌握官渡之战、赤壁之战和三国鼎立的史实,分析曹操能够统一北方的原因、赤壁之战中曹操失败的原因以及三国鼎立形成的原因。

了解历史上著名的战役“官渡之战”和“赤壁之战”,说出其与三国鼎立局面形成的关系。

导入新课

经过黄巾起义的沉重打击,腐朽的东汉王朝趋于瓦解,名存实亡。在镇压起义的过程中,一些地方官吏乘机扩大自己的军队,甚至于公开举兵反汉,成为割据一方的军事集团。从此,我国历史自秦以来400多年的统一局面结束,开始进入了一个新的时期——三国两晋南北朝时期,这是我国封建社会的第二个阶段,历经了约370年。

这一时期有两个特点:一是我国封建国家第一次出现大分裂;二是开始了全国范围的民族大交融。今天我们就来看一看这个时期的开始——三国鼎立。

新课探究

官渡之战

东汉末年军阀割据形势图

袁绍

曹操

新课探究

东汉末年,在镇压黄巾起义的过程中,出现了许多割据一方的军阀。他们为了扩张自己的势力,彼此长期混战,北方的社会生产遭到严重的破坏。

《蒿里行》一诗(节选)

曹操

白

骨

露

于

野,

千

里

无

鸡

鸣。

生

民

百

遗

一,

念

之

断

人

肠。

新课探究

曹操在政治上采取的措施:把汉献帝从都城洛阳接到许昌,借皇帝的名义号令天下,并招揽各种人才。

曹操在经济上采取的措施:曹操采用屯田的措施,组织军队和流亡的民众从事农业生产,既解决了大批流民的生计,又筹集到了当时最紧要的军粮,同时也赢得了民心。曹操的实力不断增强。

“挟天子以令诸侯”“唯才是举”

新课探究

东汉末年军阀割据,汉政权名存实亡。为了争夺地盘、人口等,军阀连年混战。其中曹操和袁绍是实力最大的两个军阀。盘踞在黄河以北的袁绍兵多粮足,实力强大。曹操和袁绍都想吞并对手,于是爆发了历史上著名的官渡之战。

曹操

新课探究

交战时间:公元200年;

交战双方:曹操的军队与袁绍的军队;

交战地点:官渡(今河南中牟县境内);

交战结果:袁军大败;

交战影响:曹军大胜,为以后其统一北方打下了基础。

新课探究

相关史事

当时袁绍拥兵10万,战马万匹,兵力上占有绝对优势。两军在官渡相持时,袁绍的谋士许攸降曹,告之袁军粮草辎重屯于乌巢。曹操便率精兵偷袭乌巢,烧掉袁军粮草,进而大破袁军。最后袁绍只带800名残兵逃过黄河。

声东击西,以少胜多。

新课探究

官渡之战是历史上著名的以少胜多的战役。曹操最终能够统一北方,其原因何在?

政治上,面对东汉末年军阀混战的局面,曹操“挟天子以令诸侯”与“唯才是举”,取得了政治优势;

经济上,采用屯田的措施,解决了大批流民的生计,同时也筹集了军粮;

军事上,曹操采用声东击西、以少胜多等灵活的战术取得了官渡之战的胜利。

新课探究

除了这三点原因外,还应该增加第四点,那就是:曹操重视人才,善于用人。袁绍在兵力上占有绝对的优势,但他却因此产生骄傲轻敌的情绪,在战前袁绍用人乏术,军心涣散。他拒绝采纳谋士的正确建议。谋士许攸看出袁绍必然要失败,投奔了曹操。曹操虽然兵力处于劣势,但他善于用人,在许攸赴曹营投奔时,不仅屈尊出迎许攸,而且采纳了许攸的计策,派兵袭击袁军的囤粮处,烧掉其全部粮草。袁军没了粮草,军心动摇。曹军乘机发动进攻,袁绍只能自食其果,败逃黄河以北。

新课探究

赤壁之战

官渡之战是曹操、袁绍两个军阀集团为了争夺对长江以北地区的控制展开的一场统治阶级内部争夺统治权的战争。官渡之战以后,曹操消灭了袁绍的残余力量,又陆续地消灭了一些军阀,基本上统一了北方。胜利班师途中,意气风发的曹操挥笔写下了《龟虽寿》。

新课探究

龟

虽

寿

曹

操

神龟虽寿,犹有竟时;

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

新课探究

交战时间:公元208年;

交战双方:曹操的军队与孙刘联军;

交战地点:赤壁(今湖北嘉鱼北);

交战结果:曹军大败;

交战影响:孙刘联军大胜,曹操带着败军北撤。赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

新课探究

相关史事

刘备的身边有猛将关羽、张飞,但缺少辅佐的谋士。他听说隐居的诸葛亮是旷世英才,就三次亲自上门求见,恳请他出山。这就是流传至今的“三顾茅庐”的佳话。

新课探究

208年,曹操率20多万人马南下。曹军未到,刘表病死。刘表的小儿子刘琮继承刘表的职位,背着刘备降曹,刘备被迫从荆州退到夏口,后又退到樊口,于是江北的军事要塞都被曹军占领。曹军居高临下,刘备兵力只有1万多人,形势十分紧急。

在此情况下,刘备“三顾茅庐”请出了最重要的谋士——诸葛亮。

新课探究

诸葛亮

诸葛亮,字孔明,时人称“卧龙”。刘备三顾茅庐请他出山后,辅佐刘备,筹划军政大事,后被任为丞相。刘备死后,蜀国的大小政事都由他来主持。他忠于职守,公正无私,治蜀有方。他多次出师伐魏,终未成功,最后在行军途中病逝,正如他说的“鞠躬尽掉,死而后已”。

新课探究

孙权(182——252),字仲谋,吴郡富春(今浙江富阳)人。东汉末,继其父孙坚、兄孙策据有江东六郡。他在张昭、周瑜等人的共同支持下,不仅注意团结旧部,而且注意多方面延揽人才。不管是江东本地的,还是北方来的士大夫,只要愿意合作,一律欢迎,加以重用。孙权打败江夏太守黄祖后,对江东的统治日益稳固。208

年(建安十三年)和刘备联合,在赤壁之战中大败曹操。后又在吴蜀彝陵(今湖北宜昌东)之战中大败刘备。222年称吴王。229年(黄龙元年)称帝于武昌(今湖北鄂城),吴国建立。不久迁都建业(今江苏南京)。曾大规模派人航海,加强和夷洲(今台湾)的联系;设置农官,实行屯田;在山越地区设立郡县,促进了江南地区的开发。

新课探究

当时,诸葛亮审时度势,说服刘备采取“联吴抗曹”的战略。刘备派诸葛亮前往柴桑,面见孙权,提议联合抗曹。孙权在曹兵压境的生死存亡关头,决定抵抗,派周瑜为都督,鲁肃为参军校尉,率军3万,沿江西进,联合刘备抗曹。但是,孙刘两家虽然暂时联合在一起,也是互相提防。特别是江东的大都督周瑜心胸狭窄,嫉妒诸葛亮的才能,处处为难诸葛亮。

新课探究

赤壁之战,不同于官渡之战,曹操的兵力有20余万,孙刘联军只有约5万人。双方初战赤壁,被打败的曹军先头部队从赤壁(长江南岸)退到北岸乌林。双方在赤壁、乌林一带隔江对峙。这一次战争,曹操没有延续“以少胜多”的战例辉煌,反而“以多败少”。战场的硝烟早已散尽,驰骋沙场的将军也已作古,追忆历史,孙刘联军为什么能取得战争的胜利?

新课探究

赤壁之战孙刘联军胜利而曹操失败的主要原因有四方面:第一,曹军多是北方人,不服水土,又流行疾病;第二,曹军不习水战,船舰连接在了一起,便利了孙刘联军的火攻;第三,曹操的骄傲自满情绪;第四,孙刘联军正确的战术——“诈降记”。

新课探究

赤壁之战使曹、刘、孙三方的力量对比发生了新的变化。经过赤壁之战,曹操被迫退守黄河流域一带,重新积蓄力量,再不敢轻易南下。孙权在长江中下游的势力得到巩固。刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西占领四川。这样,三个军阀的势力相当,三国鼎立局面从此形成。

新课探究

三国鼎立

赤壁之战后,曹操转而经营关中,扫平关中的割据势力,完成了北方的统一。刘备占领了湖北、湖南的大部分以后,又向西南发展,占领四川、云贵地区。孙权则把统治范围延伸到福建、广东,同时又抢夺了刘备在湖北、湖南的势力范围。这样,就形成了三分天下的局面。

三国鼎立形势图

新课探究

(1)军事上,赤壁之战奠定了三国鼎立的基础。

(2)政治上,曹操占有北方,得到中原地主的大力支持;孙权占有长江中下游,得到长江南北的地主支持;刘备占有今湖北、湖南的大部分地区和四川,得到当地地主的支持。

(3)从地理条件上说,刘备所在的四川有三峡之险,孙权势力有长江天险,均是易守难攻。

(4)经济上,刘备占有“沃野千里”的四川;孙权占有的长江中下游地区的经济在东汉以后也有一定发展;曹操虽占有广大的北方地区,但因战争破坏严重,一时还缺乏统一全国的物力和人力。

三国鼎立局面形成的根本原因

新课探究

220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。222年,孙权称吴王,国号吴。从此,东汉末年的割据状态走向了局部统一,形成了三国鼎立的局面。

三国鼎立局面的形成,结束了东汉末年的割据混战的局面,同时赤壁之战后三方力量发生了新的变化,他们各据一方,实现了局部的统一,为全国统一创造了条件,因此,这是历史的进步。

新课探究

三国中,曹魏重视农业生产,大力兴修水利;孙吴开发江东,造船业发达,发展了海外贸易;蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

新课探究

这一时期,有一件重要的事情就是,230年,孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲,即今天的台湾,加强了大陆与台湾的联系。

新课探究

两次战役均有以少胜多的特点,但胜败的原因各不相同。

官渡之战是人心向背起了决定作用,赤壁之战却是战略战术起了决定作用。

官渡之战与赤壁之战这两次战役有什么共同之处?有什么不同之处?

具体事件要具体分析,注意当时的历史条件对战争胜负所产生的巨大影响。

随堂练习

B

B

A

B

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史