统编版七年级历史上册第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 课件(28张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级历史上册第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 课件(28张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第17课

西晋的短暂统一和北方各族的内迁

学习目标

1

2

了解自三国末年至西晋兴亡的历史脉络,包括西晋的兴亡、少数民族的内迁、十六国的简单概念。

了解自东汉末年以来由于内乱不已,战火遍野,北方人口大量逃亡,形成了匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方少数民族内迁的史实。

导入新课

众所周知,曹魏是三国中实力最强的,但是仍然没有能够实现统一大业,那么历史的发展又将何去何从呢?这节课,就让我们来学习《西晋的短暂统一和北方各族的内迁》。

新课探究

西晋的建立

三国后期,魏国实力增强,吴、蜀两国日益衰落。263

年魏国先灭了蜀。由于曹丕建魏时曾得到大将军司马懿的支持,曹丕死后,司马氏逐渐控制了魏国的军政大权。司马懿死后,他的两个儿子相继专权,魏国皇帝形同傀儡。266年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋。280年,西晋灭吴,统一了全国,所以常有人说:“三国尽归司马氏”即“三国归晋”。

主观上,司马氏控制的魏国实力日益增强;吴蜀两国日益衰落。客观上,统一符合趋势和广大人民的愿望。

新课探究

三国中,司马氏家族先消灭蜀国,改魏为晋,再吞并吴国,而重新统一全国。西晋为什么能实现统一呢?

新课探究

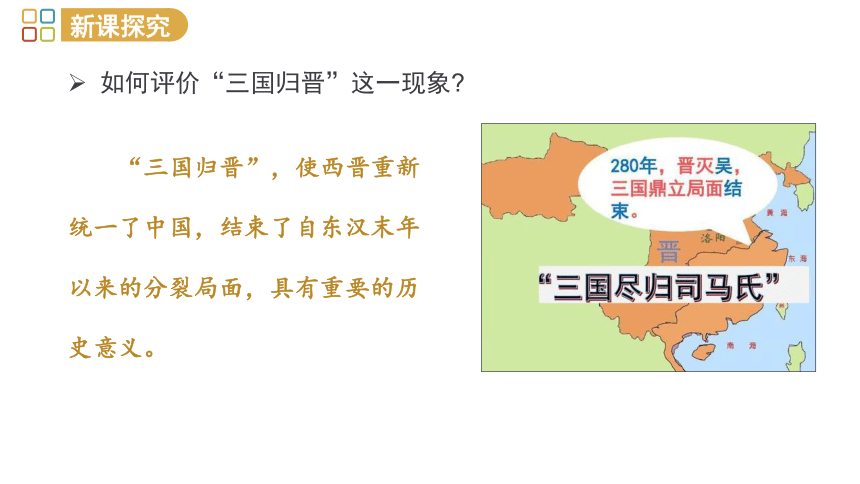

“三国归晋”,使西晋重新统一了中国,结束了自东汉末年以来的分裂局面,具有重要的历史意义。

如何评价“三国归晋”这一现象?

新课探究

西晋的皇室及许多大臣都是大地主、大贵族出身,司马氏建国后,为了取得这些世家官僚的支持,制定了一系列优待大地主、大贵族的政策,以保护他们的利益。这些特权阶层在治国方略上缺乏雄才大略,只知道处处维护自己家族的权势。

西晋从266年建立至316年灭亡,其对全国的统治只维持了50年。可以说,西晋是一个短暂的王朝。这其中的原因何在?

新课探究

统治阶级在政治上昏庸腐朽,在生活上极为腐化,大地主、大贵族无不以豪华奢侈为荣。这是西晋迅速灭亡的第一个原因。其中较为典型的故事是“石崇与王恺斗富”。

新课探究

西晋人鲁褒作《钱神论》讥讽道:钱被奉为神物,“无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使安,死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已!”还说钱“为世神宝。亲之如兄,字曰‘孔方’”。文章问世后,广为传诵,“孔方兄”一词,也成了“钱”的同义语。

这则材料说明了当时什么样的社会风气?

西晋建立初年,纲纪大坏,世风日下,统治阶级贪得无厌、贿赂成风、腐朽没落的现状。

新课探究

八王之乱

西晋初年,晋武帝认为,曹魏削弱所封诸王的势力,导致孤立而亡。于是在他即位以后,封了二十七个同姓王,每个王国都有自己的军队,王国里的文武官员,都由诸侯王自己选用。他以为这样一来,有许多亲属子弟支持皇室,司马氏的统治就可以稳固了。哪里知道这一来,反而种下了祸根,导致后来的“八王之乱”。

新课探究

八王分布图

新课探究

西晋持刀陶俑

西晋持刀陶俑是西晋武吏或士兵的形象。西晋时期继续保持着汉末以来的社会特点,门阀大族拥有大量部曲,即“家兵”。

新课探究

晋武帝封王后,这些出镇的宗室诸王,手握重兵,掌管民事,势力日益强大。晋武帝驾崩后,即位的晋惠帝司马衷昏庸无能。因此,为争夺中央政权,手握重兵的八个封王先后起兵,相互混战。

西晋为什么在建国初期就会出现“八王之乱”呢?

新课探究

想一想,西晋政权的短命与实行分封诸王有什么关系?

因为大封诸侯王,导致诸侯王手握重兵,势力强大,才有了后来的八王之乱。

新课探究

八王混战主要在洛阳一带展开。这场内乱历时16年,使中原人口大量死亡。30多万人参战,死伤者竟多达十万,满13岁的男性被拉去当兵或服徭役。当时米价飞涨,人民饱受痛苦。

“八王之乱”是西晋皇族为了争夺中央政权而进行的一场混战。这场内乱给社会造成巨大灾害,彻底地破坏了西晋的统治秩序,也耗竭了西晋的国力,成为西晋迅速灭亡的重要因素。

新课探究

“八王之乱”混战时期,幸存的老百姓纷纷逃离中原,其中逃亡南方的即数以十万计,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。

新课探究

北方游牧民族的内迁

我国北方广袤无垠的草原,养育了北方游牧民族。他们在水草丰茂的草原上放养马、牛、羊等牲畜,过着逐水草而居的游牧生活。

敕勒川狩猎图

新课探究

甘肃嘉峪关魏晋墓砖画

这组砖画描绘了北方民族的游牧生活

新课探究

西晋内迁各族的分布

汉朝以来,受自然环境、自然灾害等因素的影响,就有北方游牧民族不断内迁,到西晋时期,已人居关中及泾水、渭水流域。

新课探究

从东汉末年以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方少数民族陆续内迁。氐族和羌族原来生活在西北地区,他们由西向东迁入陕西关中;分布在蒙古高原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;原来生活在大鲜卑山(今大兴安岭)一带的鲜卑族有一部分迁到辽宁,有一部分迁到陕西及河套地区。至西晋初年,山西、陕西内迁的各族人口,已经占当地总人口的一半,达到几百万人。他们同汉族长期杂居,生活方式和文化习俗互相影响,民族界限日益缩小。

新课探究

相关史事

擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。山西南部的羯人,大部分都从事农耕,善于织布,喜欢穿青绛色的衣服。内迁各族领袖,大都仰慕中原文化。内迁各族的文化习俗,也影响了汉族。西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床、方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

新课探究

内迁各少数民族,同汉族杂居相处,在长期的接触中,互相学习,逐渐融合,成为中华民族大家庭的成员,这是历史的进步。这是多民族封建国家由分裂走向统一的必然发展趋势,为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠定了基础。

思考:如何评价“北方游牧民族的内迁”这一现象?

新课探究

然而,西晋统治腐朽,对内迁各族人民采取歧视压迫的政策:向少数民族收取重税,征兵派役,掠卖少数民族人民为奴婢,甚至连少数民族的一些首领也逃不脱饥寒无告和被奴役的境遇。这些暴政激起了内迁各

族人民的强烈反抗。一些少数民族的首领利用民族矛盾,乘机起兵反晋,与西晋争夺统治权。316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。

新课探究

(1)西晋统一后,统治集团迅速腐朽;

(2)统治集团内部争夺皇权的斗争一

“八王之乱”使生产遭受严重损失;

(3)内迁的各族受西晋统治阶级残酷的剥削和压迫,民族矛盾尖锐。内迁各族趁西晋内乱,起兵反晋,直接导致西晋灭亡。

总之,阶级矛盾和民族矛盾的激化,是西晋迅速灭亡的主要原因。

西晋是中国历史上的一个短命王朝,其速亡的原因是什么?

新课探究

西晋灭亡后的一段时间内,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

十六国时期,各国彼此攻战,经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛,并统一了黄河流城。氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚汉文化修养很高。苻坚任用汉人王猛为丞相,锐意改革。他们整顿吏治,厉行法治,加强集权,招抚流民,减赋禁奢,还大力兴办学校,提倡儒学。那时候,前秦境内胡汉之间的对立和矛盾也有所缓和。

新课探究

十六国北朝的政权更替

内迁的各族建立的政权频繁更替,先后有成汉、前赵、后赵、前燕、前凉、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、北凉、南凉、南燕、西凉、夏、北燕等十六国。

十六国后期,鲜卑拓跋氏建立的北魏,逐渐统一北方。北魏又分裂为东魏、西魏。后来,北齐取代东魏,北周取代西魏,最后北周又灭掉北齐。对这些王朝,历史上称之为“北朝”。

随堂练习

A

B

A

B

课堂小结

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第17课

西晋的短暂统一和北方各族的内迁

学习目标

1

2

了解自三国末年至西晋兴亡的历史脉络,包括西晋的兴亡、少数民族的内迁、十六国的简单概念。

了解自东汉末年以来由于内乱不已,战火遍野,北方人口大量逃亡,形成了匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方少数民族内迁的史实。

导入新课

众所周知,曹魏是三国中实力最强的,但是仍然没有能够实现统一大业,那么历史的发展又将何去何从呢?这节课,就让我们来学习《西晋的短暂统一和北方各族的内迁》。

新课探究

西晋的建立

三国后期,魏国实力增强,吴、蜀两国日益衰落。263

年魏国先灭了蜀。由于曹丕建魏时曾得到大将军司马懿的支持,曹丕死后,司马氏逐渐控制了魏国的军政大权。司马懿死后,他的两个儿子相继专权,魏国皇帝形同傀儡。266年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋。280年,西晋灭吴,统一了全国,所以常有人说:“三国尽归司马氏”即“三国归晋”。

主观上,司马氏控制的魏国实力日益增强;吴蜀两国日益衰落。客观上,统一符合趋势和广大人民的愿望。

新课探究

三国中,司马氏家族先消灭蜀国,改魏为晋,再吞并吴国,而重新统一全国。西晋为什么能实现统一呢?

新课探究

“三国归晋”,使西晋重新统一了中国,结束了自东汉末年以来的分裂局面,具有重要的历史意义。

如何评价“三国归晋”这一现象?

新课探究

西晋的皇室及许多大臣都是大地主、大贵族出身,司马氏建国后,为了取得这些世家官僚的支持,制定了一系列优待大地主、大贵族的政策,以保护他们的利益。这些特权阶层在治国方略上缺乏雄才大略,只知道处处维护自己家族的权势。

西晋从266年建立至316年灭亡,其对全国的统治只维持了50年。可以说,西晋是一个短暂的王朝。这其中的原因何在?

新课探究

统治阶级在政治上昏庸腐朽,在生活上极为腐化,大地主、大贵族无不以豪华奢侈为荣。这是西晋迅速灭亡的第一个原因。其中较为典型的故事是“石崇与王恺斗富”。

新课探究

西晋人鲁褒作《钱神论》讥讽道:钱被奉为神物,“无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使安,死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已!”还说钱“为世神宝。亲之如兄,字曰‘孔方’”。文章问世后,广为传诵,“孔方兄”一词,也成了“钱”的同义语。

这则材料说明了当时什么样的社会风气?

西晋建立初年,纲纪大坏,世风日下,统治阶级贪得无厌、贿赂成风、腐朽没落的现状。

新课探究

八王之乱

西晋初年,晋武帝认为,曹魏削弱所封诸王的势力,导致孤立而亡。于是在他即位以后,封了二十七个同姓王,每个王国都有自己的军队,王国里的文武官员,都由诸侯王自己选用。他以为这样一来,有许多亲属子弟支持皇室,司马氏的统治就可以稳固了。哪里知道这一来,反而种下了祸根,导致后来的“八王之乱”。

新课探究

八王分布图

新课探究

西晋持刀陶俑

西晋持刀陶俑是西晋武吏或士兵的形象。西晋时期继续保持着汉末以来的社会特点,门阀大族拥有大量部曲,即“家兵”。

新课探究

晋武帝封王后,这些出镇的宗室诸王,手握重兵,掌管民事,势力日益强大。晋武帝驾崩后,即位的晋惠帝司马衷昏庸无能。因此,为争夺中央政权,手握重兵的八个封王先后起兵,相互混战。

西晋为什么在建国初期就会出现“八王之乱”呢?

新课探究

想一想,西晋政权的短命与实行分封诸王有什么关系?

因为大封诸侯王,导致诸侯王手握重兵,势力强大,才有了后来的八王之乱。

新课探究

八王混战主要在洛阳一带展开。这场内乱历时16年,使中原人口大量死亡。30多万人参战,死伤者竟多达十万,满13岁的男性被拉去当兵或服徭役。当时米价飞涨,人民饱受痛苦。

“八王之乱”是西晋皇族为了争夺中央政权而进行的一场混战。这场内乱给社会造成巨大灾害,彻底地破坏了西晋的统治秩序,也耗竭了西晋的国力,成为西晋迅速灭亡的重要因素。

新课探究

“八王之乱”混战时期,幸存的老百姓纷纷逃离中原,其中逃亡南方的即数以十万计,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。

新课探究

北方游牧民族的内迁

我国北方广袤无垠的草原,养育了北方游牧民族。他们在水草丰茂的草原上放养马、牛、羊等牲畜,过着逐水草而居的游牧生活。

敕勒川狩猎图

新课探究

甘肃嘉峪关魏晋墓砖画

这组砖画描绘了北方民族的游牧生活

新课探究

西晋内迁各族的分布

汉朝以来,受自然环境、自然灾害等因素的影响,就有北方游牧民族不断内迁,到西晋时期,已人居关中及泾水、渭水流域。

新课探究

从东汉末年以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方少数民族陆续内迁。氐族和羌族原来生活在西北地区,他们由西向东迁入陕西关中;分布在蒙古高原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;原来生活在大鲜卑山(今大兴安岭)一带的鲜卑族有一部分迁到辽宁,有一部分迁到陕西及河套地区。至西晋初年,山西、陕西内迁的各族人口,已经占当地总人口的一半,达到几百万人。他们同汉族长期杂居,生活方式和文化习俗互相影响,民族界限日益缩小。

新课探究

相关史事

擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。山西南部的羯人,大部分都从事农耕,善于织布,喜欢穿青绛色的衣服。内迁各族领袖,大都仰慕中原文化。内迁各族的文化习俗,也影响了汉族。西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床、方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

新课探究

内迁各少数民族,同汉族杂居相处,在长期的接触中,互相学习,逐渐融合,成为中华民族大家庭的成员,这是历史的进步。这是多民族封建国家由分裂走向统一的必然发展趋势,为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠定了基础。

思考:如何评价“北方游牧民族的内迁”这一现象?

新课探究

然而,西晋统治腐朽,对内迁各族人民采取歧视压迫的政策:向少数民族收取重税,征兵派役,掠卖少数民族人民为奴婢,甚至连少数民族的一些首领也逃不脱饥寒无告和被奴役的境遇。这些暴政激起了内迁各

族人民的强烈反抗。一些少数民族的首领利用民族矛盾,乘机起兵反晋,与西晋争夺统治权。316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。

新课探究

(1)西晋统一后,统治集团迅速腐朽;

(2)统治集团内部争夺皇权的斗争一

“八王之乱”使生产遭受严重损失;

(3)内迁的各族受西晋统治阶级残酷的剥削和压迫,民族矛盾尖锐。内迁各族趁西晋内乱,起兵反晋,直接导致西晋灭亡。

总之,阶级矛盾和民族矛盾的激化,是西晋迅速灭亡的主要原因。

西晋是中国历史上的一个短命王朝,其速亡的原因是什么?

新课探究

西晋灭亡后的一段时间内,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

十六国时期,各国彼此攻战,经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛,并统一了黄河流城。氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚汉文化修养很高。苻坚任用汉人王猛为丞相,锐意改革。他们整顿吏治,厉行法治,加强集权,招抚流民,减赋禁奢,还大力兴办学校,提倡儒学。那时候,前秦境内胡汉之间的对立和矛盾也有所缓和。

新课探究

十六国北朝的政权更替

内迁的各族建立的政权频繁更替,先后有成汉、前赵、后赵、前燕、前凉、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、北凉、南凉、南燕、西凉、夏、北燕等十六国。

十六国后期,鲜卑拓跋氏建立的北魏,逐渐统一北方。北魏又分裂为东魏、西魏。后来,北齐取代东魏,北周取代西魏,最后北周又灭掉北齐。对这些王朝,历史上称之为“北朝”。

随堂练习

A

B

A

B

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史