统编版七年级历史上册第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件(31张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级历史上册第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件(31张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-13 09:24:33 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第19课

北魏政治和北方民族大交融

学习目标

1

2

通过本课的学习,了解十六国北朝时期,北方各族之间斗争与交融的大概脉络;明确淝水之战的时间、背景、经过和影响。

了解北魏迁都的目的和意义,掌握北魏孝文帝改革的原因、措施和作用。

3

了解自十六国以来北方地区民族大交融的进程。

导入新课

上节课同学们学习了西晋兴亡的历史。西晋灭亡后,历史发展进入了十六国、南北朝时期,上节课只是简单地讲了一点,历史的发展又将何去何从呢?本课让我们继续学习。

新课探究

淝水之战

西晋灭亡后,北方陷入分裂混战,内迁的五个少数民族以及汉族先后建立了16个政权,史称“十六国”。

4世纪后期,氐族建立了前秦政权。前秦皇帝苻坚任用汉人王猛为丞相,励精图治,前秦逐渐强盛起来,消灭了其他割据政权,统一了黄河流域,北方出现汉魏以来少有的安定。

新课探究

南方与前秦对峙的政权是东晋。苻坚为了统一全国,不断地发动对东晋的进攻。他不顾上下反对,发动了历史上著名的“淝水之战”。

新课探究

382年10月,苻坚召集群臣,提出亲率百万大军一举灭晋。臣僚多不赞成,有的还极力谏阻,但他执意不从,甚至吹嘘自己有百万大军,只要把马鞭投入江中就足以阻断

江水,这就是“投鞭于江,足断其流”的由来。383年苻坚下诏进攻,打算一举消灭东晋,10月,两军会战于淝水。

新课探究

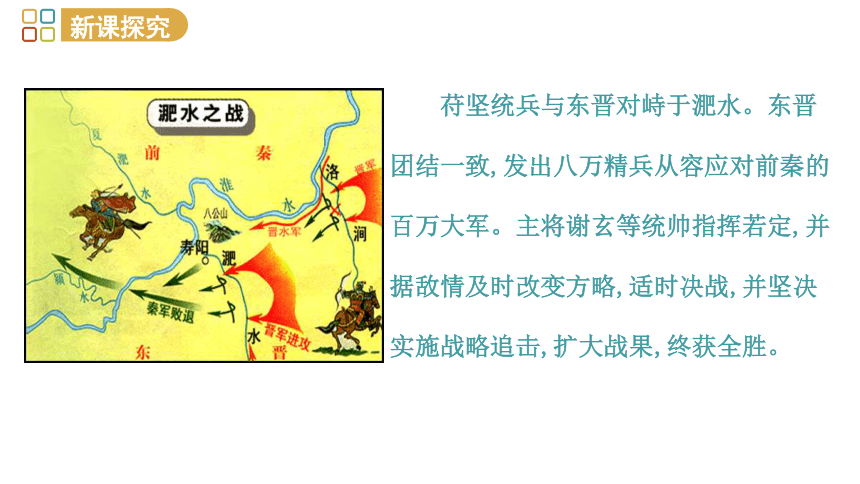

苻坚统兵与东晋对峙于淝水。东晋团结一致,发出八万精兵从容应对前秦的百万大军。主将谢玄等统帅指挥若定,并据敌情及时改变方略,适时决战,并坚决实施战略追击,扩大战果,终获全胜。

新课探究

在决战即将爆发时,东晋将领提出要前秦军队稍稍后撤,以便晋军过河交战。苻坚认为在晋军渡河时发动突然袭击,定能一举获胜,随即命令军队后撤。不料,当前秦军后撤时,有人在阵后大喊:“秦兵被打败了!”前秦军顿时阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾。晋军乘机发动猛烈攻击,打败前秦军。

新课探究

这个细节的发生所造成的结局一点也不偶然。前秦王苻坚虽统一了黄河流域,但他统帅的所谓“百万大军”,是不顾上下反对,强征各族人民当兵拼凑的。他无视内部不稳,降将思乱,民疲兵倦的状况,恃众轻晋,使得这个偶然的细节所造成的结局成了必然。

新课探究

分析一下淝水之战交战双方胜败的原因。

从前秦方面看:①军队的民族成分复杂,彼此融合程度不深,汉族和其他少数民族占大多数,少数民族不满于前秦氐族贵族的统治,希望秦军失败,秦军中的汉人更是希望东晋的汉族军队获胜;②秦军劳师远征,苻坚骄傲轻敌,指挥失误。

从东晋方面看:①广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,上下一心,士气高昂,团结作战;②将领足智多谋,临危不乱,指挥得当,根据敌情及时改变方略,适时决战,并坚决实施战略追击,扩大战果,终获全胜。

新课探究

淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

383年

前秦──东晋

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳

东晋以少胜多大败前秦

时间:

交战双方:

有关的成语或典故:

影响:

结果:

淝水之战

新课探究

淝水之战使得东晋王朝的统治得到了稳定,有效地遏制了北方少数民族贵族南下侵扰,为江南地区社会经济的恢复和发展提供了必要的契机。这场战争对于前秦来说,则是促使北方地区暂时统一局面的解体。其他民族政权乘机肢解了前秦的统治,苻坚本人也在两年后被俘杀,前秦随之灭亡。

新课探究

北魏孝文帝改革

公元4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏(建都平城,今大同市)。439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

北魏骑兵俑

新课探究

内蒙古呼伦贝尔鲜卑族发祥地——嘎仙洞遗址

嘎仙洞刻石拓片

现存铭刻的文字共201字,与史籍记载的祝文基本相符,证实为北魏王朝承认的拓跋鲜卑发祥地。

新课探究

三国两晋南北朝时期,曾出现了四次短暂的统一。

第一次是曹操统一北方。

第二次是西晋的短暂统一。

第三次是前秦的统一。

第四次是北魏的统一。

这一次统一使北方出现了民族大交融的趋势,北方的社会经济也得到了恢复和发展。

新课探究

北魏统一黄河流域时,北方各族人民已长期杂居,曾经的民族聚落已不多见。当时,内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。而鲜卑族拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗。

如何控制比自己先进的汉族人和其他逐步走向汉化的少数民族,以及如何加强对中原地区的统治呢?这些问题摆在了鲜卑族年轻的皇帝北魏孝文帝拓跋宏的面前。要治理好广大的北方地区困难重重。

新课探究

北魏孝文帝原名拓跋宏,改姓氏后为元宏。生于467年,卒于499年,庙号“高祖”。

北魏孝文常即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受地的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

新课探究

北魏冯太后

北魏冯太后(441—490),姓冯,名有,汉族人,是北燕君主冯弘的第二子冯朗之女和北魏时期北魏文成帝的皇后。14岁时被选为文成帝的妃子,后被册封为皇后。献文帝时,冯氏杀死专权大臣乙浑,开始临朝听政。孝文帝时,冯氏以祖母身份继续执政,督促孝文帝拓跋宏实行政治改革,制订汉化政策,俸禄制、均田制等都是她临朝时颁行的。她两朝亲政把北魏由一个习惯掠夺的游牧民族国家改革成为一个文明的国度。死后,谥文明太后。

新课探究

北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。

(1)《悲平城》诗说:“悲平城,驱马人云中,阴山常晦雪,荒松无罢风。”

(2)流行的歌谣也这样唱道:“纥于山头(今山西大同市)冻死雀,何不飞去生处乐!”

(3)“芮芮(柔然)主发30万骑南侵,去平城700里,魏拒守不敢战,芮芮主于燕然山纵猎而归。”

——《南齐书》

新课探究

平城

新课探究

在北魏人住中原时,内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。各民族之间在经济、文化、生活习俗上的交流与交融已是大势所趋。

新课探究

孝文帝力主迁都洛阳的原因:

①在政治上,平城是鲜卑贵族集中的地方,保守势力强大,孝文帝推行的改革遭到了保守势力的非难和抵制,阻力重重。

②在经济上,平城地区产粮有限,经常发生水旱疾疫之灾,不足以承载大量人口所需要的生活供应。

③洛阳地处中原,农业发达,又是当时中原的政治、文化中心,推行改革政策的阻力要小得多。

新课探究

孝文帝迁都洛阳后,实行了改革,进一步推行汉化措施。

(1)语言:官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。(用汉语)

(2)服饰:官员及家属必须穿戴汉族服饰。(穿汉服)

(3)婚姻:鲜卑姓氏改为汉姓,如将拓跋改为元。(改汉姓)

(4)政治:采用两汉、曹魏的官制、法律等。(用汉制、律令)

(5)礼法:与汉人贵族联姻,以孝治国。(习汉族礼法)

这些措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

新课探究

《孝文帝出行图》。画面中所有的人都是峨冠博带,宽衣大袖,反映了孝文帝汉化改革以后北魏的衣冠制度。

新课探究

北方地区的民族交融

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具。

穿汉族服饰的少数民族贵族

新课探究

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

新课探究

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

少数民族与汉族长期杂居相处、彼此交往、共同生产、共同生活,已经出现了民族交融的趋势。这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂

趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

新课探究

魏晋时期少数民族与汉族的文化交流主要表现在三个方面。首先,语言上,西晋时期,内迁各族大多已使用汉语。北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言;其次,西北民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱;尤其是在民族心理上,随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

新课探究

东汉末年到魏晋时期,既是由统一趋向分立的时期,又是从分立趋向统一的阶段。如何认识北方地区的民族交融历史意义?

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

随堂练习

B

C

D

课堂小结

淝水之战

孝文帝改革

汉化措施

促进民

族交融

迁都洛阳

前秦衰败

北魏统一

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第19课

北魏政治和北方民族大交融

学习目标

1

2

通过本课的学习,了解十六国北朝时期,北方各族之间斗争与交融的大概脉络;明确淝水之战的时间、背景、经过和影响。

了解北魏迁都的目的和意义,掌握北魏孝文帝改革的原因、措施和作用。

3

了解自十六国以来北方地区民族大交融的进程。

导入新课

上节课同学们学习了西晋兴亡的历史。西晋灭亡后,历史发展进入了十六国、南北朝时期,上节课只是简单地讲了一点,历史的发展又将何去何从呢?本课让我们继续学习。

新课探究

淝水之战

西晋灭亡后,北方陷入分裂混战,内迁的五个少数民族以及汉族先后建立了16个政权,史称“十六国”。

4世纪后期,氐族建立了前秦政权。前秦皇帝苻坚任用汉人王猛为丞相,励精图治,前秦逐渐强盛起来,消灭了其他割据政权,统一了黄河流域,北方出现汉魏以来少有的安定。

新课探究

南方与前秦对峙的政权是东晋。苻坚为了统一全国,不断地发动对东晋的进攻。他不顾上下反对,发动了历史上著名的“淝水之战”。

新课探究

382年10月,苻坚召集群臣,提出亲率百万大军一举灭晋。臣僚多不赞成,有的还极力谏阻,但他执意不从,甚至吹嘘自己有百万大军,只要把马鞭投入江中就足以阻断

江水,这就是“投鞭于江,足断其流”的由来。383年苻坚下诏进攻,打算一举消灭东晋,10月,两军会战于淝水。

新课探究

苻坚统兵与东晋对峙于淝水。东晋团结一致,发出八万精兵从容应对前秦的百万大军。主将谢玄等统帅指挥若定,并据敌情及时改变方略,适时决战,并坚决实施战略追击,扩大战果,终获全胜。

新课探究

在决战即将爆发时,东晋将领提出要前秦军队稍稍后撤,以便晋军过河交战。苻坚认为在晋军渡河时发动突然袭击,定能一举获胜,随即命令军队后撤。不料,当前秦军后撤时,有人在阵后大喊:“秦兵被打败了!”前秦军顿时阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾。晋军乘机发动猛烈攻击,打败前秦军。

新课探究

这个细节的发生所造成的结局一点也不偶然。前秦王苻坚虽统一了黄河流域,但他统帅的所谓“百万大军”,是不顾上下反对,强征各族人民当兵拼凑的。他无视内部不稳,降将思乱,民疲兵倦的状况,恃众轻晋,使得这个偶然的细节所造成的结局成了必然。

新课探究

分析一下淝水之战交战双方胜败的原因。

从前秦方面看:①军队的民族成分复杂,彼此融合程度不深,汉族和其他少数民族占大多数,少数民族不满于前秦氐族贵族的统治,希望秦军失败,秦军中的汉人更是希望东晋的汉族军队获胜;②秦军劳师远征,苻坚骄傲轻敌,指挥失误。

从东晋方面看:①广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,上下一心,士气高昂,团结作战;②将领足智多谋,临危不乱,指挥得当,根据敌情及时改变方略,适时决战,并坚决实施战略追击,扩大战果,终获全胜。

新课探究

淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

383年

前秦──东晋

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳

东晋以少胜多大败前秦

时间:

交战双方:

有关的成语或典故:

影响:

结果:

淝水之战

新课探究

淝水之战使得东晋王朝的统治得到了稳定,有效地遏制了北方少数民族贵族南下侵扰,为江南地区社会经济的恢复和发展提供了必要的契机。这场战争对于前秦来说,则是促使北方地区暂时统一局面的解体。其他民族政权乘机肢解了前秦的统治,苻坚本人也在两年后被俘杀,前秦随之灭亡。

新课探究

北魏孝文帝改革

公元4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏(建都平城,今大同市)。439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

北魏骑兵俑

新课探究

内蒙古呼伦贝尔鲜卑族发祥地——嘎仙洞遗址

嘎仙洞刻石拓片

现存铭刻的文字共201字,与史籍记载的祝文基本相符,证实为北魏王朝承认的拓跋鲜卑发祥地。

新课探究

三国两晋南北朝时期,曾出现了四次短暂的统一。

第一次是曹操统一北方。

第二次是西晋的短暂统一。

第三次是前秦的统一。

第四次是北魏的统一。

这一次统一使北方出现了民族大交融的趋势,北方的社会经济也得到了恢复和发展。

新课探究

北魏统一黄河流域时,北方各族人民已长期杂居,曾经的民族聚落已不多见。当时,内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。而鲜卑族拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗。

如何控制比自己先进的汉族人和其他逐步走向汉化的少数民族,以及如何加强对中原地区的统治呢?这些问题摆在了鲜卑族年轻的皇帝北魏孝文帝拓跋宏的面前。要治理好广大的北方地区困难重重。

新课探究

北魏孝文帝原名拓跋宏,改姓氏后为元宏。生于467年,卒于499年,庙号“高祖”。

北魏孝文常即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受地的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

新课探究

北魏冯太后

北魏冯太后(441—490),姓冯,名有,汉族人,是北燕君主冯弘的第二子冯朗之女和北魏时期北魏文成帝的皇后。14岁时被选为文成帝的妃子,后被册封为皇后。献文帝时,冯氏杀死专权大臣乙浑,开始临朝听政。孝文帝时,冯氏以祖母身份继续执政,督促孝文帝拓跋宏实行政治改革,制订汉化政策,俸禄制、均田制等都是她临朝时颁行的。她两朝亲政把北魏由一个习惯掠夺的游牧民族国家改革成为一个文明的国度。死后,谥文明太后。

新课探究

北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。

(1)《悲平城》诗说:“悲平城,驱马人云中,阴山常晦雪,荒松无罢风。”

(2)流行的歌谣也这样唱道:“纥于山头(今山西大同市)冻死雀,何不飞去生处乐!”

(3)“芮芮(柔然)主发30万骑南侵,去平城700里,魏拒守不敢战,芮芮主于燕然山纵猎而归。”

——《南齐书》

新课探究

平城

新课探究

在北魏人住中原时,内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。各民族之间在经济、文化、生活习俗上的交流与交融已是大势所趋。

新课探究

孝文帝力主迁都洛阳的原因:

①在政治上,平城是鲜卑贵族集中的地方,保守势力强大,孝文帝推行的改革遭到了保守势力的非难和抵制,阻力重重。

②在经济上,平城地区产粮有限,经常发生水旱疾疫之灾,不足以承载大量人口所需要的生活供应。

③洛阳地处中原,农业发达,又是当时中原的政治、文化中心,推行改革政策的阻力要小得多。

新课探究

孝文帝迁都洛阳后,实行了改革,进一步推行汉化措施。

(1)语言:官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。(用汉语)

(2)服饰:官员及家属必须穿戴汉族服饰。(穿汉服)

(3)婚姻:鲜卑姓氏改为汉姓,如将拓跋改为元。(改汉姓)

(4)政治:采用两汉、曹魏的官制、法律等。(用汉制、律令)

(5)礼法:与汉人贵族联姻,以孝治国。(习汉族礼法)

这些措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

新课探究

《孝文帝出行图》。画面中所有的人都是峨冠博带,宽衣大袖,反映了孝文帝汉化改革以后北魏的衣冠制度。

新课探究

北方地区的民族交融

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具。

穿汉族服饰的少数民族贵族

新课探究

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

新课探究

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

少数民族与汉族长期杂居相处、彼此交往、共同生产、共同生活,已经出现了民族交融的趋势。这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂

趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

新课探究

魏晋时期少数民族与汉族的文化交流主要表现在三个方面。首先,语言上,西晋时期,内迁各族大多已使用汉语。北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言;其次,西北民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱;尤其是在民族心理上,随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

新课探究

东汉末年到魏晋时期,既是由统一趋向分立的时期,又是从分立趋向统一的阶段。如何认识北方地区的民族交融历史意义?

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

随堂练习

B

C

D

课堂小结

淝水之战

孝文帝改革

汉化措施

促进民

族交融

迁都洛阳

前秦衰败

北魏统一

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史