第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件 (共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件 (共48张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

东汉

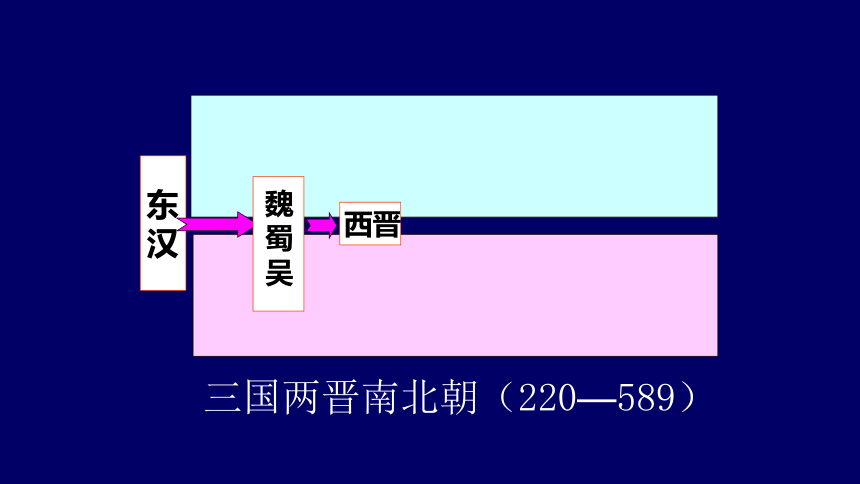

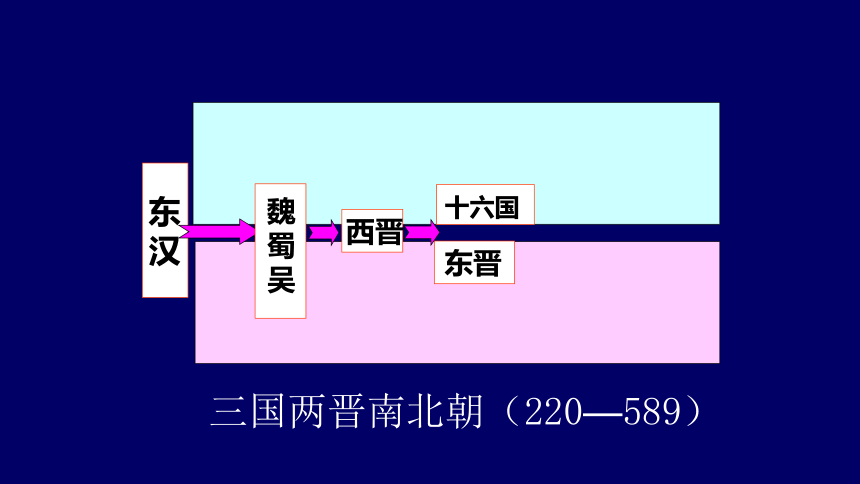

三国两晋南北朝(220—589)

苍天已死

黄天当立

岁在甲子

天下大吉

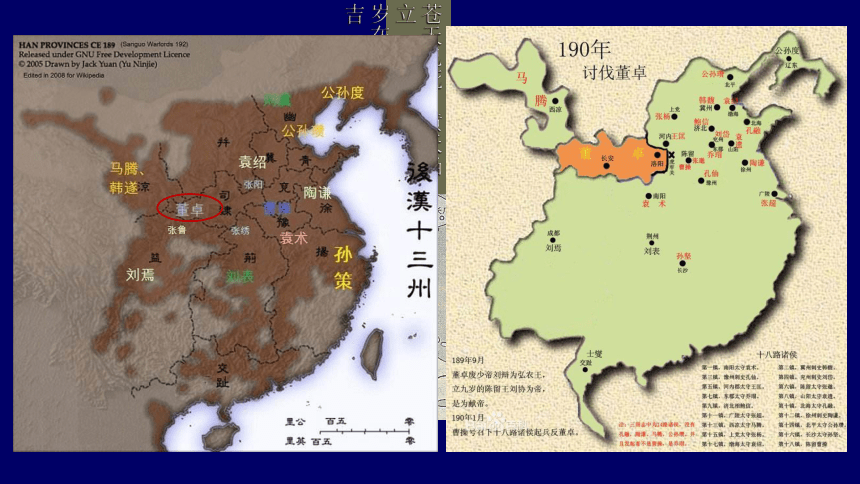

时灵帝政化衰缺,四方兵寇。〔刘〕焉以为刺史威轻,既不能禁,且用非其人,辄增暴乱。乃建议改置牧伯,镇安方夏,请选重臣以居其任。……出焉为监军使者领益州牧,太仆黄琬为豫州牧,宗正刘虞为幽州牧,皆以本职居职。州任之重,自此而始。

——《后汉书

·

刘焉传》

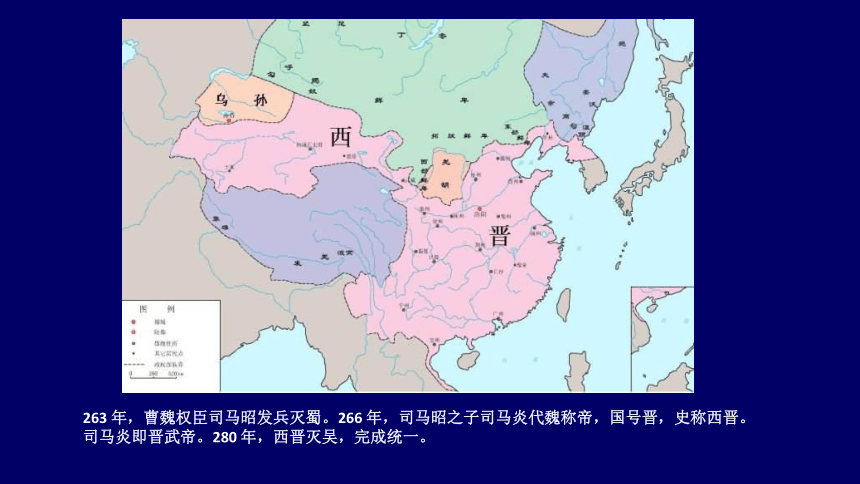

263

年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。266

年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

司马炎即晋武帝。280

年,西晋灭吴,完成统一。

东汉

魏

蜀

吴

西晋

三国两晋南北朝(220—589)

十六国

东汉

魏

蜀

吴

西晋

东晋

三国两晋南北朝(220—589)

十六国

宋

齐

梁

陈

东汉

魏

蜀

吴

西晋

东晋

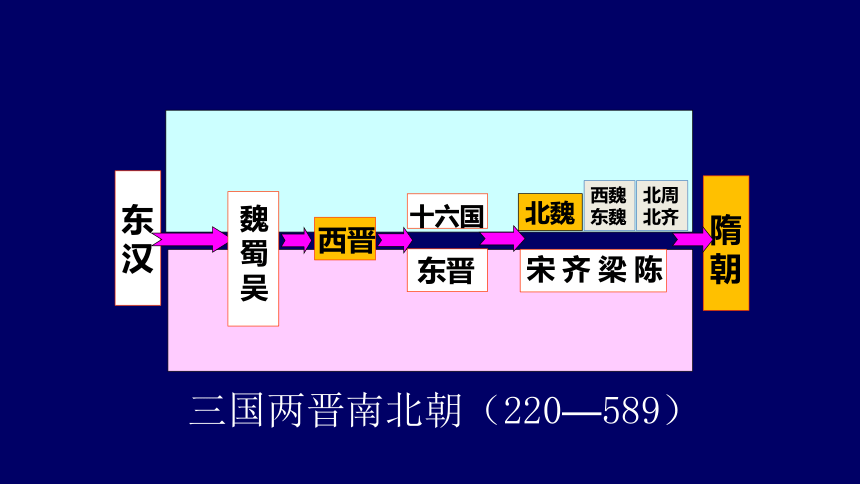

隋朝

北魏

西魏

东魏

北周

北齐

三国两晋南北朝(220—589)

学习主题一:了解历史发展脉络

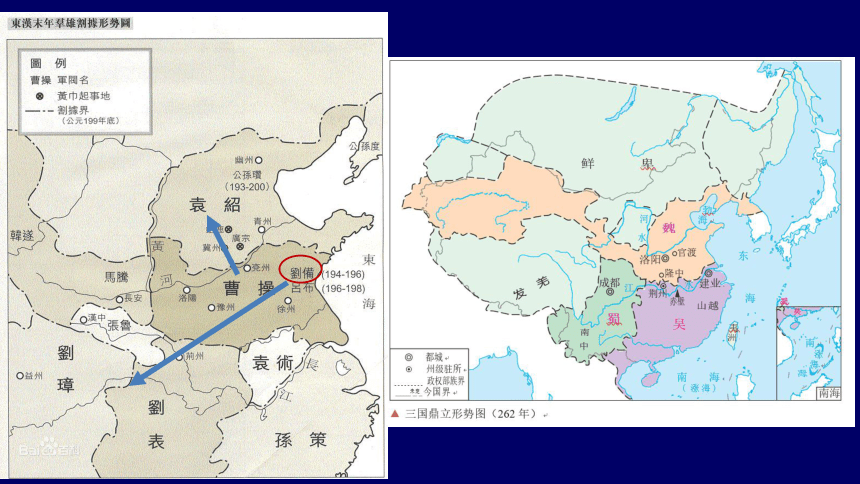

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点(时)

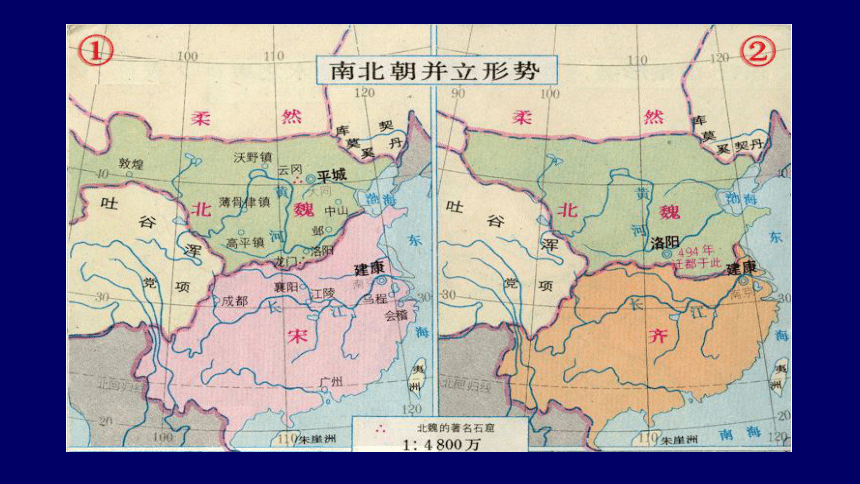

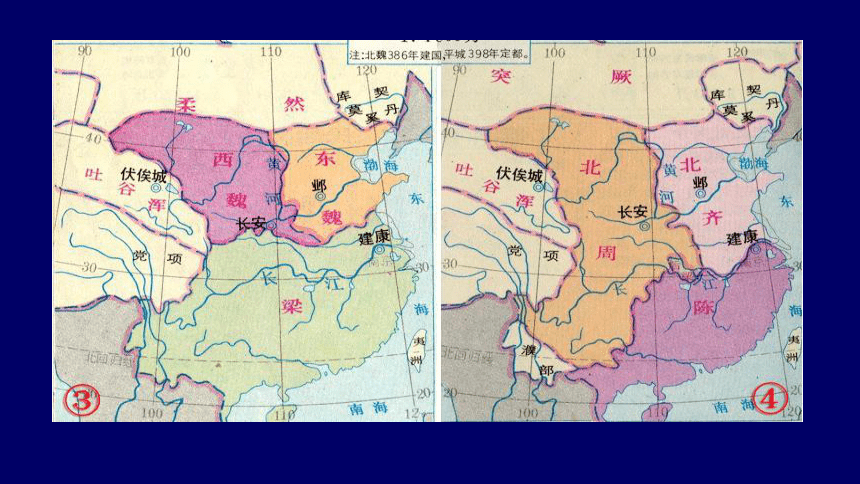

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域(空)

思考这一时期具有怎样的时代特征?

政权更迭

民族交融

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题二:了解东晋南朝政局和经济发展

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

“王与马,共天下”——门阀政治(皇权与门阀共治)

(门阀:指士族中的高门—王、庾、桓、谢)

思考:东晋为何会形成门阀政治?

魏晋世家大族分布图

北方民族内迁

两晋之际,胡羯交倾,民族危机骤现。南渡士族既是晋室臣民,以避胡羯侵凌晋室而南渡,自然不会也不可能舍弃晋室而另立新朝。他们只有奉晋室正朔,拥晋室名号,才是保全自己家族利益的最好办法。既然武、惠、怀、愍的皇统已没有继承人……据有江左地利的司马睿自然成为他们瞩目的对象,这是司马睿得以继承晋统的有利条件。这就形成了皇权和士族结合的门阀政治较为广阔的社会基础。不过皇权与士族毕竟是两回事,他们之间从来不是交融无间。元帝正位时佯装姿态,并不是王与马完全协调一致的表现,它只是表明王马之间,也就是士族和皇权之间,由于特殊的原因,暂时处于一种不平常和不正常的状态。

——田余庆《东晋门阀政治》

思考:东晋为何会形成门阀政治?

自汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为做官的重要途径。士人接受教育,就可以入仕居官;获得官场权势,反过来又能强化财富的占有;雄厚的家族财力,又足以保障子孙继续接受教育、成为士人。东汉以来,这种“教育-权势-财富”的循环占有,越来越多地围绕“族”而展开了。东汉士族,大多同时具有学门、官族、豪右的特征,可以视为三者的三位一体。士人官僚在汉晋间发展为士族门阀,“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。士族是一种涉及了政治、经济、文化的综合性现象。若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。

——阎步克《波峰与波谷》

何谓士族和士族政治

——毛汉光《中国中古社会史论》

毛汉光教授对汉末到隋唐各个时期传世史料里记载的官吏出身背景进行了统计,采用的方法是《魏书》所载之标准,凡称士族需合二大条件:其一,累官三世以上;其二,任官需达五品以上。

士族政治

萌芽:东汉

壮大:曹魏、西晋

顶峰:东晋(门阀)

转衰:南朝

门阀政治在南朝毕竟已是强弩之末,日趋衰微。士族腐朽不堪,不能担任武职,掌管军事,庶族出身的人便以武职为升官阶梯。南朝的四个开国皇帝宋武帝刘裕、齐高帝萧道成、梁武帝萧衍、陈武帝陈霸先,都是庶族出身,先掌握军权而后取得政权。庶族出身的皇帝当然要提拔庶族官吏作为自己的辅佐,因为士族没有处理实际政务的能力,只能担任清闲之职,享受高官厚禄。

——樊树志《国史概要》

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题二:了解东晋南朝政局和区域开发

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

楚有江汉川泽山林之饶;江南地广,或火耕火耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业,果蠃(l

ǔ

o)蛤,食物常足。故啙窳(zǐ

yǔ)偷生,而亡积聚,饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家。

——《汉书·地理志》

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃②(jiǒng),盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔③(rěn),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠(hù)、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

农业发展

手工业发展

在农业发展的基础上,南方的商业交换也发展起来。魏晋开始,金属货币在北方几乎绝迹,谷帛代替了钱币。但在南方,金属货币的使用却是不断扩大。长江是东西交通的大动脉,江陵、夏口、建康和京口是沿长江的大都市,又是货物的集散地。建康是南朝的政治经济中心,有数十万人口。这数十万人口的日用品,可能一部分自己生产,部分需要由外地运来,粮食自然绝大部分需要由外地运来。这也促使建康商业的繁荣。东晋安帝元兴二年(404),因发生了一次大风灾,便出现了“贡使商旅,方舟万计,漂败流断,骸黹相望”

的情况,这可见长江船只之多。

因为商业交换发达,“关市之征”成为南朝财政收入的必要构成部分。北魏世宗时,甄琛上疏,曾以南朝关市税比北朝的谷帛之输。商业及商业有关的税收在南朝税收中占有重要的地位。

——何兹全主编《中国通史

三国两晋南北朝时期》

商业发展

中国和南海各地的贸易,在宋齐这一时期也有发展。广州是南海贸易的大港口。南海各地的货物多从这里进入中国,中国各地的货物也多从这里输出国外。历史记载宋齐时期凡在广州做官的,无不发大财。《宋书·褚叔度传》称:叔度任广州刺史,“在任四年,广营贿货,家财丰积。……还至都,凡诸旧及有一面之款,无不厚加赠遗”。当时人有两句话:“广州刺史但经城门一过,便得三千万也。”王琨号称清廉,及罢任还都,还“买宅亩三十万,余物称是”

。

——何兹全主编《中国通史

三国两晋南北朝时期》

海外贸易发展

魏晋南北朝时期,虽然国家政权长期处于大分裂、大动乱,经济上处于大破坏、大回旋状态。但是从历史发展角度来看:它继承了汉代农业技术进步基础,生产力又在不断的发展中。“永嘉南渡”后,经济重心逐渐南移,中国整个社会经济有所发展。北方先进技术传到南方,农垦事业得到扩展。北魏统一北方后,生产力也得到恢复。特别是均田制(将无主土地按人口数分给小农耕作)的施行,使十六国时期130多年的巨大战乱,带来的土地无人耕、财赋无所出的局面得以解决。把已荒芜土地利用起来,安置了流散的劳动力。

——

张履鹏《农业经济史研究》

总结魏晋南北朝时期经济开发

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题三:认识十六国和北朝的民族交融

学习主题二:了解东晋南朝政局和经济发展

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

魏晋以来,少数民族内迁并能灭亡西晋建立十六国政权的原因有哪些?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

东汉三国两晋南北朝时期

第二个寒冷干燥期

自然环境的变化

西晋司马氏代魏是依靠士族门阀的支持取得的,司马氏上台后担心自己禅让的故事重演,想要制衡士族的力量,因此西晋初年,大封同姓王,有二十七王之多。

由于缺乏必要的法度和统治集团内部矛盾的发展,宗室诸侯王恰好又成为分割皇权的势力。

西晋的制度之失——大封同姓王

司马炎是西晋的开国皇帝,却不是一个英明的君主。继承的问题,也未经深思熟虑。惠帝昏庸愚騃,自古所无。晋初,侈靡成风,上行下效,为了满足物欲要求,贵戚公卿都不惜收贿聚财,贪纵枉法。吏治败坏,造成国力衰弱,使外族有机可乘……“八王之乱”

凡十六年之久,把统治势力全给动摇了,促成外族内犯的绝好机会。

晋自惠帝继位后第二年开始,七年之内,整个黄河流域,连续发生水灾旱疫,迫得灾民无法生存,大多离乡背井,游食远方。晋室统治力,便在今之甘、陕、晋、冀各省首先瓦解,因此匈奴南下时,几乎没有遭遇抵抗。五胡时期变乱的开始,可以说是胡汉各族人民对晋室的联合反抗,削弱了大族的政治地位及其经济基础,五胡各族先后在中国的北方建立了政权。

——邝士元著《国史论衡》

“八王之乱”、吏治败坏与士族离心

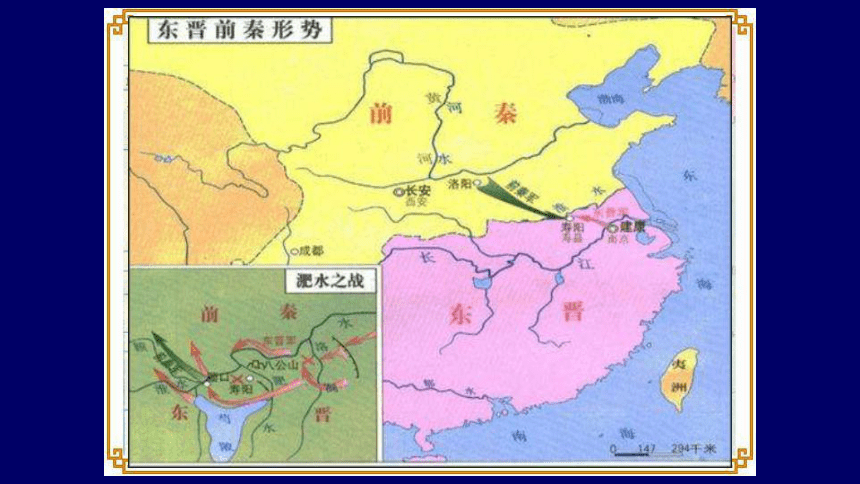

五胡十六国,从表面上看是一个大分裂大动乱时期,深入探究起来,它其实应该说是从分裂走向再统一的时期。这一个时期的第一次统一是后赵石勒实现的,他统一了除辽西的前燕和凉州的前凉之外的北方地区,是北方短期的小统一。第二次统一是前秦苻坚统一了整个北方,是北方短期的大统一。淝水之战后,前秦瓦解,北方出现了更大的分裂局面,但是由于长期的民族融合,胡人汉化与汉人胡化的同步进行,终于走向了北魏第三次统一北方。

从这一视角观察历史,这一时期最值得称道的就是胡人汉化与汉人胡化,即汉胡互化。以往史家把十六国的建立归咎为“五胡乱华”,显然是皮相之见。十六国的出现是北方民族大批入居内地,与汉族长期融合的结果。

——樊树志《国史概要》

魏晋南北朝时期的民族交融

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题三:认识十六国和北朝的民族交融

学习主题二:了解东晋南朝政局和经济发展

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

魏晋以来,少数民族内迁并能灭亡西晋建立十六国政权的原因有哪些?

与前秦(5年)相比,北魏统一北方后,为何能保持较长时间统治(百年)?

东晋和南朝的统治有何特点?

概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

前秦处于十六国北朝乱世的入口,在其以前的两赵、前凉、前燕都没有提供一个完整而成熟的族群汉化经验,虽然有难得符合“天子”德性的天王苻坚与标准贤相王猛两个模范君臣,那也无法凭借这一对黑白脸组合就迅速消除苻氏贵族的部落遗风、汉人世家大族的不配合与南附正统以及民众被各部落、各世家牢牢掌握的基层现实。上有部落酋长式的宗室分化集权努力(权力总控分化),中无或汉或胡之门阀支持(权力管道几无),下无足以供给赋税劳役的编户齐民存在(权力底盘残破),前秦无论在顶层设计、中层枢纽、基层共同体上,都无法做到制度革新,光凭王猛的“法家弼士”与苻坚的“纯任德教”,是无法阻遏刚刚展开的乱世模式历史进程的。

——寒鲲

历史专栏作者

迁都

孝文帝改革

崇儒学、改汉姓、语、服

均田制、租调制、三长制

“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

原鲜卑姓氏

改称的汉姓

拓拔氏

元

拔拔氏

长孙

乙旃氏

叔孙

达奚氏

奚

丘穆陵氏

穆

步六孤氏

陆

贺赖氏

贺

独孤氏

刘

贺楼氏

楼

勿忸于氏

于

纥奚氏

嵇

尉迟氏

尉

(陆叡)娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:‘平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复(陆氏原为步六孤氏。’时高祖未改其姓。”

——《魏书陆叡传》

萌发

形成

顶峰

衰落

北魏:确立整合

士族政治

东汉—曹魏西晋—东晋—南朝

十六国—北朝

孝文帝拓跋宏是引导鲜卑深入汉化的关键人物,他本人也是北魏诸帝中汉化色彩最浓的一个,汉文化休养很深,十分器重出身江南高门的王肃,认为鲜卑族必须汉化才能巩固政权,统一南北。《魏书》说他:“雅好读书,手不释卷。五经之义,览之便讲,学不师授,探其精奥”他以大儒自居,以儒学治国……孝文帝的全盘汉化政策,使胡族政权不但在政治上而且在文化上被中原所同化,魏书说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”,他以诏令的方式定四海士族,以法律规定士族制度,使胡汉的分别转化为士庶的区别。孝文帝后期,汉人士族担任将相的人数从不到四分之一,上升到三分之一,经过宣武、孝明两帝的继续扶植,几乎达到胡汉各半的比例,不难看出华夷之别以非常淡漠。

——樊树志《国史概要》

(北魏)太和九年(485年)颁布均田令:“今遣使者,循行州郡,与牧守均给天下之田,还受以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。”所谓“均给天下之田”,即均田,并非不顾土地关系的现状,重新分配土地,而是对荒地、无主地以及土地所有权不确定的土地,由政府按照劳动力加以分配。均田令最关键的要点是:十五岁以上的男子可以受露田(不栽树的土地)四十亩,妇女二十亩;男子每人还可受桑田栽桑、枣、榆树的土地)二十亩,作为世业(可以世代相承);不宜栽桑的地区,男子给麻田十亩,妇女五亩。从均田令的规定来看,在地荒人少、生产力衰退的特定环境下,这种规定能使劳动者固着在土地上,有利于农业生产的恢复、发展,也有利于政府租调收入的增加,使北魏王朝在经济上获得成功。这种均田制一直沿袭到北齐、北周、隋、唐。

——樊树志《国史概要》

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题三:认识十六国和北朝的民族交融

学习主题二:了解东晋南朝政局和经济发展

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

魏晋以来,少数民族内迁并能灭亡西晋建立十六国政权的原因有哪些?

与前秦(5年)相比,北魏统一北方后,为何能保持较长时间统治(百年)?

北魏分裂的原因是什么?如何评价孝文帝改革?

东晋和南朝的统治有何特点?

概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

孝文帝改革后采取了全盘汉化措施。洛阳贵胄们的心向汉化,北方六镇的军事贵族,却保留了相当部分的原有习俗。孝文帝成功的用汉化贵族,削弱了地方军事贵族的权势,也导致了残留北边的北族与皇室间关系益益疏远,最终导致北魏的分裂与倾覆。

材料一

自孝文定鼎伊洛,务欲以夏变夷,遂至矫枉过正,宗文鄙武,六镇兵卒,多摒弃之,有同奴隶,边任浸轻,裔夷内侮。魏之衰弱,实肇于此。

——(宋)马端临《文献通考》

材料二

洛阳之汉化愈深,而腐化乃愈甚,其同时之代北六镇保守胡化亦愈固,即反抗洛阳之汉化腐化力因随之而益强。

——陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》

材料三

凡历史上有一番改进,往往有一度反动,不能因反动而归咎改进之本身;然亦须在改进中能善处反动方妙。魏孝文卒后,鲜卑并不能继续改进,并急速腐化,岂得以将来之反动,追难孝文!

——钱穆《国史大纲》

南朝四代,政治上仍沿袭晋朝的旧习而不能振作,但经济上则因大量北方人口的南迁获得了发展的新机遇,加速了经济重心南移的历史进程。北朝统治下的北方,虽然是政权分立、战乱频仍,却也促成了民族间的大融合,为中国历史的发展注入了新鲜的血液,也为大一统的重建奠定了坚实的基础。

——王家范《大学中国史》

思考总结:如何理解魏晋南北朝时期发展为隋唐大一统盛世奠定基础?

胡族政权武力占据北方,要立国中原,必须熟悉儒家传统,崇尚中原文化,以汉法治汉人。胡族君主和汉人士族在这种背景下,进行了卓有成效的合作,儒学显示了强大的生命力和同化作用……北魏一代,从经学角度看,儒学无可称道;但从政治文化角度看,儒学作用非凡:大大加速了民族融合的过程,也使中原文化得以发扬光大。在北方汉族士大夫眼中,隔江而治的南朝已不再是正统所在了,只有北魏治下的中原才是传统文化的中心。北魏改革的结果,促进了民族交融(实现了文化认同),为大一统奠定了基础。

——樊树志《国史概要》

思考总结:如何理解魏晋南北朝时期发展为隋唐大一统盛世奠定基础?

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

东汉

三国两晋南北朝(220—589)

苍天已死

黄天当立

岁在甲子

天下大吉

时灵帝政化衰缺,四方兵寇。〔刘〕焉以为刺史威轻,既不能禁,且用非其人,辄增暴乱。乃建议改置牧伯,镇安方夏,请选重臣以居其任。……出焉为监军使者领益州牧,太仆黄琬为豫州牧,宗正刘虞为幽州牧,皆以本职居职。州任之重,自此而始。

——《后汉书

·

刘焉传》

263

年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。266

年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

司马炎即晋武帝。280

年,西晋灭吴,完成统一。

东汉

魏

蜀

吴

西晋

三国两晋南北朝(220—589)

十六国

东汉

魏

蜀

吴

西晋

东晋

三国两晋南北朝(220—589)

十六国

宋

齐

梁

陈

东汉

魏

蜀

吴

西晋

东晋

隋朝

北魏

西魏

东魏

北周

北齐

三国两晋南北朝(220—589)

学习主题一:了解历史发展脉络

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点(时)

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域(空)

思考这一时期具有怎样的时代特征?

政权更迭

民族交融

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题二:了解东晋南朝政局和经济发展

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

“王与马,共天下”——门阀政治(皇权与门阀共治)

(门阀:指士族中的高门—王、庾、桓、谢)

思考:东晋为何会形成门阀政治?

魏晋世家大族分布图

北方民族内迁

两晋之际,胡羯交倾,民族危机骤现。南渡士族既是晋室臣民,以避胡羯侵凌晋室而南渡,自然不会也不可能舍弃晋室而另立新朝。他们只有奉晋室正朔,拥晋室名号,才是保全自己家族利益的最好办法。既然武、惠、怀、愍的皇统已没有继承人……据有江左地利的司马睿自然成为他们瞩目的对象,这是司马睿得以继承晋统的有利条件。这就形成了皇权和士族结合的门阀政治较为广阔的社会基础。不过皇权与士族毕竟是两回事,他们之间从来不是交融无间。元帝正位时佯装姿态,并不是王与马完全协调一致的表现,它只是表明王马之间,也就是士族和皇权之间,由于特殊的原因,暂时处于一种不平常和不正常的状态。

——田余庆《东晋门阀政治》

思考:东晋为何会形成门阀政治?

自汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为做官的重要途径。士人接受教育,就可以入仕居官;获得官场权势,反过来又能强化财富的占有;雄厚的家族财力,又足以保障子孙继续接受教育、成为士人。东汉以来,这种“教育-权势-财富”的循环占有,越来越多地围绕“族”而展开了。东汉士族,大多同时具有学门、官族、豪右的特征,可以视为三者的三位一体。士人官僚在汉晋间发展为士族门阀,“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。士族是一种涉及了政治、经济、文化的综合性现象。若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。

——阎步克《波峰与波谷》

何谓士族和士族政治

——毛汉光《中国中古社会史论》

毛汉光教授对汉末到隋唐各个时期传世史料里记载的官吏出身背景进行了统计,采用的方法是《魏书》所载之标准,凡称士族需合二大条件:其一,累官三世以上;其二,任官需达五品以上。

士族政治

萌芽:东汉

壮大:曹魏、西晋

顶峰:东晋(门阀)

转衰:南朝

门阀政治在南朝毕竟已是强弩之末,日趋衰微。士族腐朽不堪,不能担任武职,掌管军事,庶族出身的人便以武职为升官阶梯。南朝的四个开国皇帝宋武帝刘裕、齐高帝萧道成、梁武帝萧衍、陈武帝陈霸先,都是庶族出身,先掌握军权而后取得政权。庶族出身的皇帝当然要提拔庶族官吏作为自己的辅佐,因为士族没有处理实际政务的能力,只能担任清闲之职,享受高官厚禄。

——樊树志《国史概要》

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题二:了解东晋南朝政局和区域开发

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

楚有江汉川泽山林之饶;江南地广,或火耕火耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业,果蠃(l

ǔ

o)蛤,食物常足。故啙窳(zǐ

yǔ)偷生,而亡积聚,饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家。

——《汉书·地理志》

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃②(jiǒng),盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔③(rěn),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠(hù)、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

农业发展

手工业发展

在农业发展的基础上,南方的商业交换也发展起来。魏晋开始,金属货币在北方几乎绝迹,谷帛代替了钱币。但在南方,金属货币的使用却是不断扩大。长江是东西交通的大动脉,江陵、夏口、建康和京口是沿长江的大都市,又是货物的集散地。建康是南朝的政治经济中心,有数十万人口。这数十万人口的日用品,可能一部分自己生产,部分需要由外地运来,粮食自然绝大部分需要由外地运来。这也促使建康商业的繁荣。东晋安帝元兴二年(404),因发生了一次大风灾,便出现了“贡使商旅,方舟万计,漂败流断,骸黹相望”

的情况,这可见长江船只之多。

因为商业交换发达,“关市之征”成为南朝财政收入的必要构成部分。北魏世宗时,甄琛上疏,曾以南朝关市税比北朝的谷帛之输。商业及商业有关的税收在南朝税收中占有重要的地位。

——何兹全主编《中国通史

三国两晋南北朝时期》

商业发展

中国和南海各地的贸易,在宋齐这一时期也有发展。广州是南海贸易的大港口。南海各地的货物多从这里进入中国,中国各地的货物也多从这里输出国外。历史记载宋齐时期凡在广州做官的,无不发大财。《宋书·褚叔度传》称:叔度任广州刺史,“在任四年,广营贿货,家财丰积。……还至都,凡诸旧及有一面之款,无不厚加赠遗”。当时人有两句话:“广州刺史但经城门一过,便得三千万也。”王琨号称清廉,及罢任还都,还“买宅亩三十万,余物称是”

。

——何兹全主编《中国通史

三国两晋南北朝时期》

海外贸易发展

魏晋南北朝时期,虽然国家政权长期处于大分裂、大动乱,经济上处于大破坏、大回旋状态。但是从历史发展角度来看:它继承了汉代农业技术进步基础,生产力又在不断的发展中。“永嘉南渡”后,经济重心逐渐南移,中国整个社会经济有所发展。北方先进技术传到南方,农垦事业得到扩展。北魏统一北方后,生产力也得到恢复。特别是均田制(将无主土地按人口数分给小农耕作)的施行,使十六国时期130多年的巨大战乱,带来的土地无人耕、财赋无所出的局面得以解决。把已荒芜土地利用起来,安置了流散的劳动力。

——

张履鹏《农业经济史研究》

总结魏晋南北朝时期经济开发

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题三:认识十六国和北朝的民族交融

学习主题二:了解东晋南朝政局和经济发展

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

魏晋以来,少数民族内迁并能灭亡西晋建立十六国政权的原因有哪些?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

东汉三国两晋南北朝时期

第二个寒冷干燥期

自然环境的变化

西晋司马氏代魏是依靠士族门阀的支持取得的,司马氏上台后担心自己禅让的故事重演,想要制衡士族的力量,因此西晋初年,大封同姓王,有二十七王之多。

由于缺乏必要的法度和统治集团内部矛盾的发展,宗室诸侯王恰好又成为分割皇权的势力。

西晋的制度之失——大封同姓王

司马炎是西晋的开国皇帝,却不是一个英明的君主。继承的问题,也未经深思熟虑。惠帝昏庸愚騃,自古所无。晋初,侈靡成风,上行下效,为了满足物欲要求,贵戚公卿都不惜收贿聚财,贪纵枉法。吏治败坏,造成国力衰弱,使外族有机可乘……“八王之乱”

凡十六年之久,把统治势力全给动摇了,促成外族内犯的绝好机会。

晋自惠帝继位后第二年开始,七年之内,整个黄河流域,连续发生水灾旱疫,迫得灾民无法生存,大多离乡背井,游食远方。晋室统治力,便在今之甘、陕、晋、冀各省首先瓦解,因此匈奴南下时,几乎没有遭遇抵抗。五胡时期变乱的开始,可以说是胡汉各族人民对晋室的联合反抗,削弱了大族的政治地位及其经济基础,五胡各族先后在中国的北方建立了政权。

——邝士元著《国史论衡》

“八王之乱”、吏治败坏与士族离心

五胡十六国,从表面上看是一个大分裂大动乱时期,深入探究起来,它其实应该说是从分裂走向再统一的时期。这一个时期的第一次统一是后赵石勒实现的,他统一了除辽西的前燕和凉州的前凉之外的北方地区,是北方短期的小统一。第二次统一是前秦苻坚统一了整个北方,是北方短期的大统一。淝水之战后,前秦瓦解,北方出现了更大的分裂局面,但是由于长期的民族融合,胡人汉化与汉人胡化的同步进行,终于走向了北魏第三次统一北方。

从这一视角观察历史,这一时期最值得称道的就是胡人汉化与汉人胡化,即汉胡互化。以往史家把十六国的建立归咎为“五胡乱华”,显然是皮相之见。十六国的出现是北方民族大批入居内地,与汉族长期融合的结果。

——樊树志《国史概要》

魏晋南北朝时期的民族交融

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题三:认识十六国和北朝的民族交融

学习主题二:了解东晋南朝政局和经济发展

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

魏晋以来,少数民族内迁并能灭亡西晋建立十六国政权的原因有哪些?

与前秦(5年)相比,北魏统一北方后,为何能保持较长时间统治(百年)?

东晋和南朝的统治有何特点?

概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

前秦处于十六国北朝乱世的入口,在其以前的两赵、前凉、前燕都没有提供一个完整而成熟的族群汉化经验,虽然有难得符合“天子”德性的天王苻坚与标准贤相王猛两个模范君臣,那也无法凭借这一对黑白脸组合就迅速消除苻氏贵族的部落遗风、汉人世家大族的不配合与南附正统以及民众被各部落、各世家牢牢掌握的基层现实。上有部落酋长式的宗室分化集权努力(权力总控分化),中无或汉或胡之门阀支持(权力管道几无),下无足以供给赋税劳役的编户齐民存在(权力底盘残破),前秦无论在顶层设计、中层枢纽、基层共同体上,都无法做到制度革新,光凭王猛的“法家弼士”与苻坚的“纯任德教”,是无法阻遏刚刚展开的乱世模式历史进程的。

——寒鲲

历史专栏作者

迁都

孝文帝改革

崇儒学、改汉姓、语、服

均田制、租调制、三长制

“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

原鲜卑姓氏

改称的汉姓

拓拔氏

元

拔拔氏

长孙

乙旃氏

叔孙

达奚氏

奚

丘穆陵氏

穆

步六孤氏

陆

贺赖氏

贺

独孤氏

刘

贺楼氏

楼

勿忸于氏

于

纥奚氏

嵇

尉迟氏

尉

(陆叡)娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:‘平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复(陆氏原为步六孤氏。’时高祖未改其姓。”

——《魏书陆叡传》

萌发

形成

顶峰

衰落

北魏:确立整合

士族政治

东汉—曹魏西晋—东晋—南朝

十六国—北朝

孝文帝拓跋宏是引导鲜卑深入汉化的关键人物,他本人也是北魏诸帝中汉化色彩最浓的一个,汉文化休养很深,十分器重出身江南高门的王肃,认为鲜卑族必须汉化才能巩固政权,统一南北。《魏书》说他:“雅好读书,手不释卷。五经之义,览之便讲,学不师授,探其精奥”他以大儒自居,以儒学治国……孝文帝的全盘汉化政策,使胡族政权不但在政治上而且在文化上被中原所同化,魏书说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”,他以诏令的方式定四海士族,以法律规定士族制度,使胡汉的分别转化为士庶的区别。孝文帝后期,汉人士族担任将相的人数从不到四分之一,上升到三分之一,经过宣武、孝明两帝的继续扶植,几乎达到胡汉各半的比例,不难看出华夷之别以非常淡漠。

——樊树志《国史概要》

(北魏)太和九年(485年)颁布均田令:“今遣使者,循行州郡,与牧守均给天下之田,还受以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。”所谓“均给天下之田”,即均田,并非不顾土地关系的现状,重新分配土地,而是对荒地、无主地以及土地所有权不确定的土地,由政府按照劳动力加以分配。均田令最关键的要点是:十五岁以上的男子可以受露田(不栽树的土地)四十亩,妇女二十亩;男子每人还可受桑田栽桑、枣、榆树的土地)二十亩,作为世业(可以世代相承);不宜栽桑的地区,男子给麻田十亩,妇女五亩。从均田令的规定来看,在地荒人少、生产力衰退的特定环境下,这种规定能使劳动者固着在土地上,有利于农业生产的恢复、发展,也有利于政府租调收入的增加,使北魏王朝在经济上获得成功。这种均田制一直沿袭到北齐、北周、隋、唐。

——樊树志《国史概要》

学习主题一:了解历史发展脉络

学习主题三:认识十六国和北朝的民族交融

学习主题二:了解东晋南朝政局和经济发展

画朝代更迭图,标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一等重要节点

明确人口流动方向,了解东晋十六国、南北朝政权统治的大致区域

思考这一时期具有怎样的时代特征?

魏晋以来,少数民族内迁并能灭亡西晋建立十六国政权的原因有哪些?

与前秦(5年)相比,北魏统一北方后,为何能保持较长时间统治(百年)?

北魏分裂的原因是什么?如何评价孝文帝改革?

东晋和南朝的统治有何特点?

概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

孝文帝改革后采取了全盘汉化措施。洛阳贵胄们的心向汉化,北方六镇的军事贵族,却保留了相当部分的原有习俗。孝文帝成功的用汉化贵族,削弱了地方军事贵族的权势,也导致了残留北边的北族与皇室间关系益益疏远,最终导致北魏的分裂与倾覆。

材料一

自孝文定鼎伊洛,务欲以夏变夷,遂至矫枉过正,宗文鄙武,六镇兵卒,多摒弃之,有同奴隶,边任浸轻,裔夷内侮。魏之衰弱,实肇于此。

——(宋)马端临《文献通考》

材料二

洛阳之汉化愈深,而腐化乃愈甚,其同时之代北六镇保守胡化亦愈固,即反抗洛阳之汉化腐化力因随之而益强。

——陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》

材料三

凡历史上有一番改进,往往有一度反动,不能因反动而归咎改进之本身;然亦须在改进中能善处反动方妙。魏孝文卒后,鲜卑并不能继续改进,并急速腐化,岂得以将来之反动,追难孝文!

——钱穆《国史大纲》

南朝四代,政治上仍沿袭晋朝的旧习而不能振作,但经济上则因大量北方人口的南迁获得了发展的新机遇,加速了经济重心南移的历史进程。北朝统治下的北方,虽然是政权分立、战乱频仍,却也促成了民族间的大融合,为中国历史的发展注入了新鲜的血液,也为大一统的重建奠定了坚实的基础。

——王家范《大学中国史》

思考总结:如何理解魏晋南北朝时期发展为隋唐大一统盛世奠定基础?

胡族政权武力占据北方,要立国中原,必须熟悉儒家传统,崇尚中原文化,以汉法治汉人。胡族君主和汉人士族在这种背景下,进行了卓有成效的合作,儒学显示了强大的生命力和同化作用……北魏一代,从经学角度看,儒学无可称道;但从政治文化角度看,儒学作用非凡:大大加速了民族融合的过程,也使中原文化得以发扬光大。在北方汉族士大夫眼中,隔江而治的南朝已不再是正统所在了,只有北魏治下的中原才是传统文化的中心。北魏改革的结果,促进了民族交融(实现了文化认同),为大一统奠定了基础。

——樊树志《国史概要》

思考总结:如何理解魏晋南北朝时期发展为隋唐大一统盛世奠定基础?

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进