高中化学人教版(新课标)选修4 第一章测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 高中化学人教版(新课标)选修4 第一章测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-08-14 16:51:28 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高中化学人教版(新课标)选修4 第一章测试卷

一、单选题

1.下列有关能源的说法不正确的是( ??)

A.?人类在远古时代就通过燃烧植物的方式开始利用生物质能

B.?氢能是理想的绿色能源,但人们只能将氢气的化学能转化为热能

C.?煤中含有硫元素,大量的直接燃烧煤会引起酸雨等环境问题

D.?太阳能以光和热的形式传送到地面,人们可以直接利用这些光和热

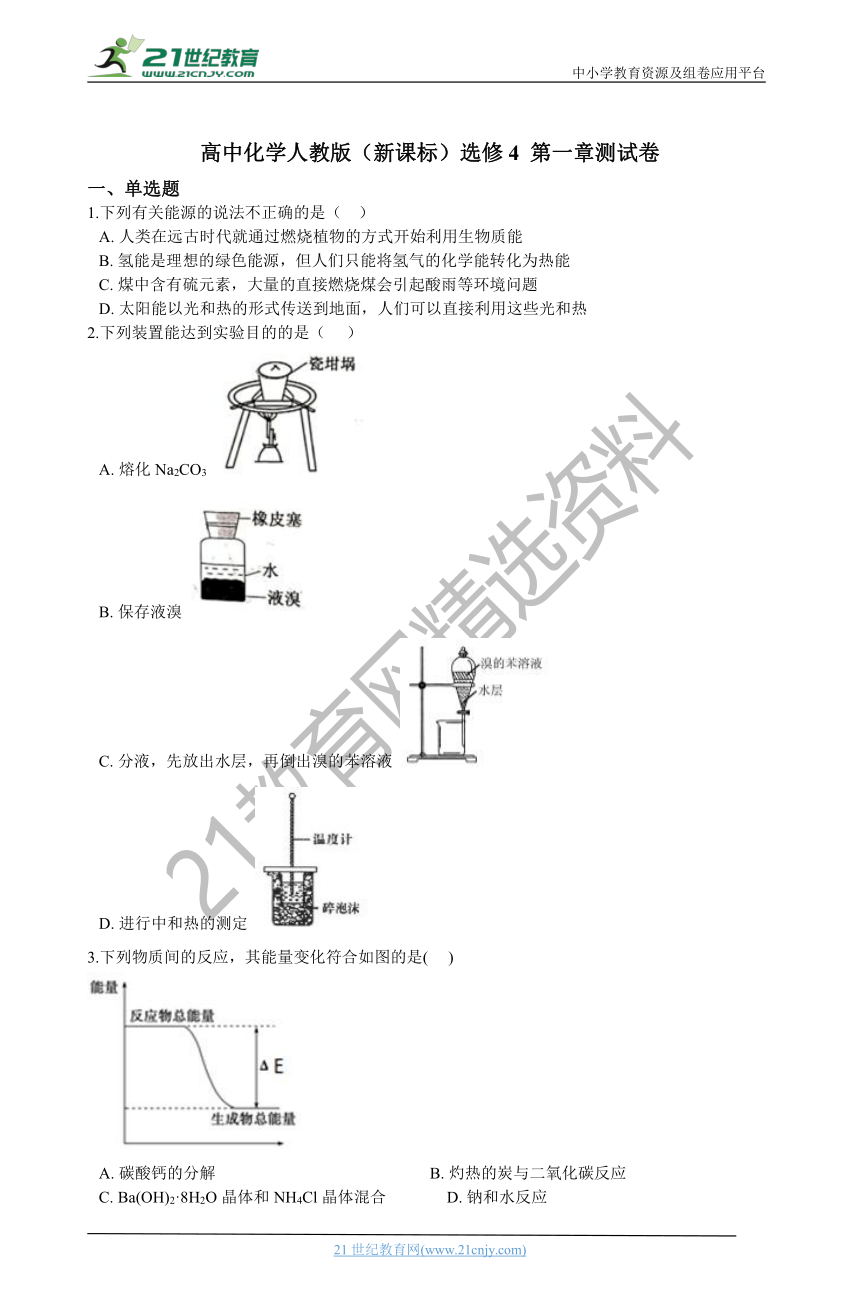

2.下列装置能达到实验目的的是(??? )

A.?熔化Na2CO3

B.?保存液溴

C.?分液,先放出水层,再倒出溴的苯溶液

D.?进行中和热的测定

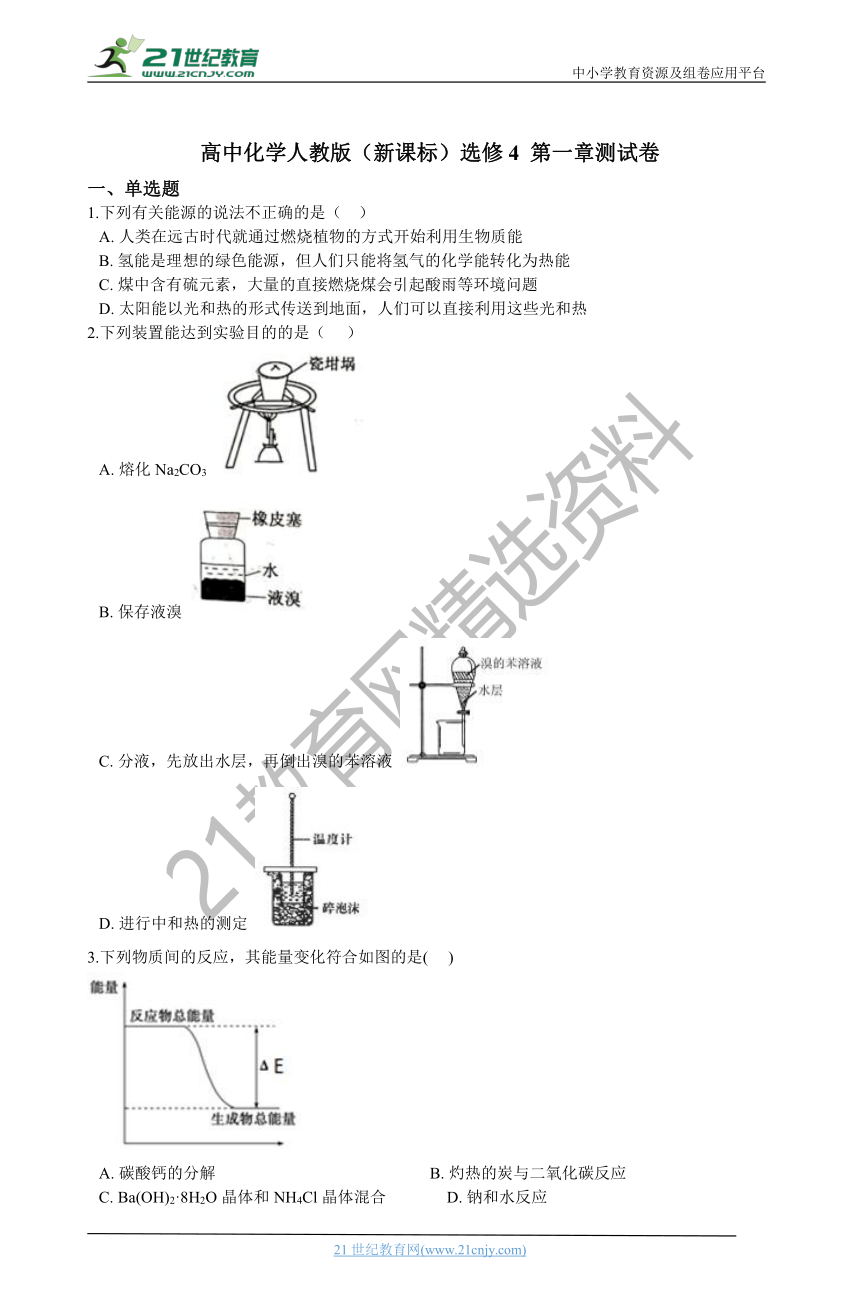

3.下列物质间的反应,其能量变化符合如图的是(??? )

A.?碳酸钙的分解?????????????????????????????????????????????????????B.?灼热的炭与二氧化碳反应

C.?Ba(OH)2·8H2O晶体和NH4Cl晶体混合???????????????D.?钠和水反应

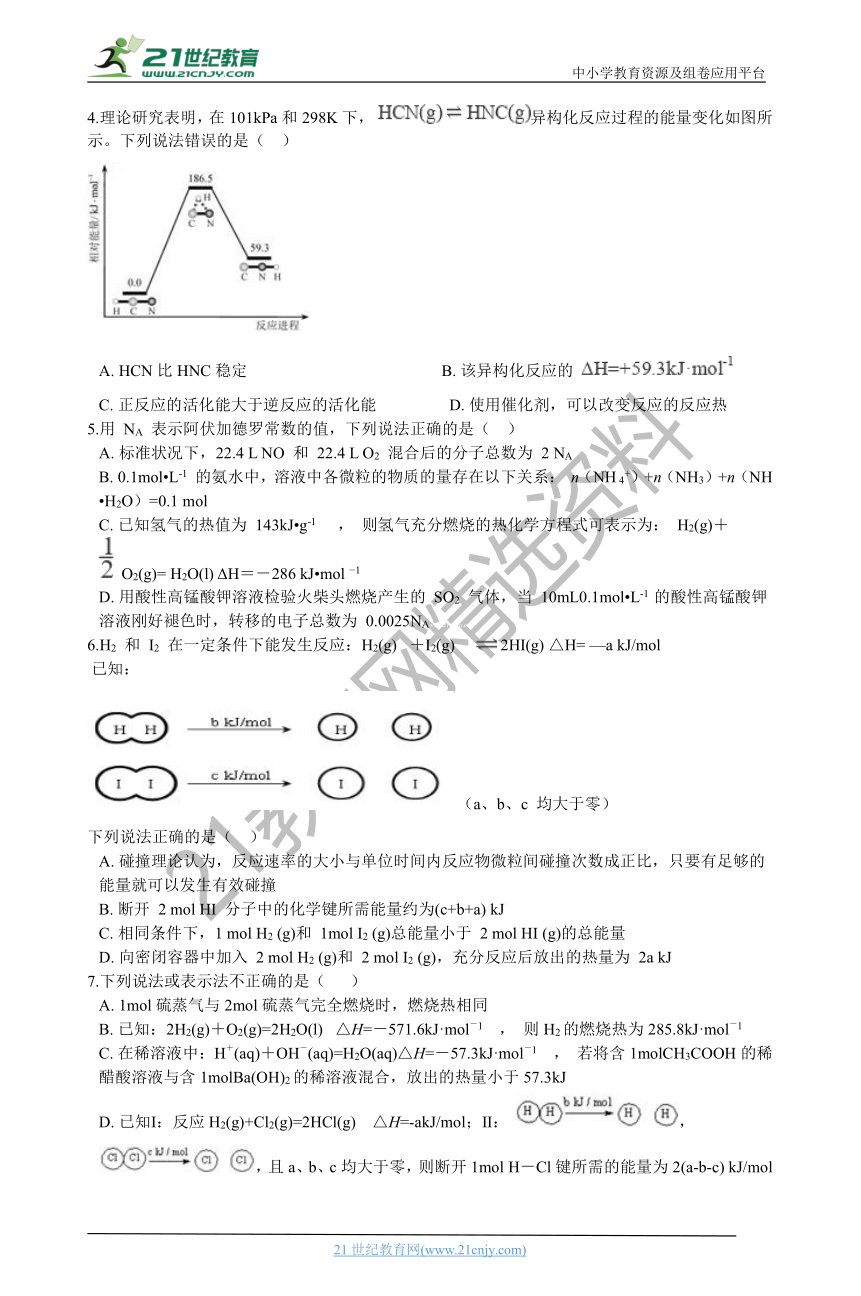

4.理论研究表明,在101kPa和298K下, 异构化反应过程的能量变化如图所示。下列说法错误的是( ??)

A.?HCN比HNC稳定????????????????????????????????????????????????B.?该异构化反应的

C.?正反应的活化能大于逆反应的活化能??????????????????D.?使用催化剂,可以改变反应的反应热

5.用 NA 表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( ??)

A.?标准状况下,22.4 L NO 和 22.4 L O2 混合后的分子总数为 2 NA

B.?0.1mol?L-1 的氨水中,溶液中各微粒的物质的量存在以下关系: n(NH 4+)+n(NH3)+n(NH ?H2O)=0.1 mol

C.?已知氢气的热值为 143kJ?g-1 , 则氢气充分燃烧的热化学方程式可表示为: H2(g)+ ?O2(g)= H2O(l) ΔH=-286 kJ?mol ?1

D.?用酸性高锰酸钾溶液检验火柴头燃烧产生的 SO2 气体,当 10mL0.1mol?L-1 的酸性高锰酸钾溶液刚好褪色时,转移的电子总数为 0.0025NAwww.21-cn-jy.com

6.H2 和 I2 在一定条件下能发生反应:H2(g)? +I2(g) ?2HI(g) △H= —a kJ/mol

?已知:

?(a、b、c 均大于零)

下列说法正确的是( ??)

A.?碰撞理论认为,反应速率的大小与单位时间内反应物微粒间碰撞次数成正比,只要有足够的能量就可以发生有效碰撞

B.?断开 2 mol HI 分子中的化学键所需能量约为(c+b+a) kJ

C.?相同条件下,1 mol H2 (g)和 1mol I2 (g)总能量小于 2 mol HI (g)的总能量

D.?向密闭容器中加入 2 mol H2 (g)和 2 mol I2 (g),充分反应后放出的热量为 2a kJ

7.下列说法或表示法不正确的是(???? )

A.?1mol硫蒸气与2mol硫蒸气完全燃烧时,燃烧热相同

B.?已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)? △H=-571.6kJ·mol-1 , 则H2的燃烧热为285.8kJ·mol-1

C.?在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(aq)△H=-57.3kJ·mol-1 , 若将含1molCH3COOH的稀醋酸溶液与含1molBa(OH)2的稀溶液混合,放出的热量小于57.3kJ

D.?已知Ⅰ:反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)?? △H=-akJ/mol;Ⅱ: , ,且a、b、c均大于零,则断开1mol H-Cl键所需的能量为2(a-b-c) kJ/mol

8.我国科学家使用双功能催化剂(能吸附不同粒子)催化水煤气变换反应:CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) ΔH<0,在低温下获得较高反应速率,反应过程如图:

下列说法正确的是( ??)

A.?若已知CO和H2的标准燃烧热,由此可推算出该反应的ΔH

B.?过程Ⅰ、过程Ⅱ均为吸热过程,且吸收的热量相等

C.?在该反应过程中,实际有两个H2O参与反应,断裂了三个氢氧键

D.?使用催化剂降低了水煤气变换反应的ΔH , 提高了反应速率

9.已知下列反应的反应热:

⑴CH3COOH(l)+2O2(g)=2CO2(g)+2H2O(l)ΔH1=-870.3 kJ·mol-1

⑵C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH2=-393.5 kJ·mol-1

⑶H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)ΔH3=-285.8 kJ·mol-1

则反应2C(s)+2H2(g)+O2(g)=CH3COOH(l)的反应热为( ??)

A.?ΔH=-488.3 kJ·mol-1??????????????????????????????????????????B.?ΔH=-244.15 kJ·mol-1

C.?ΔH=-977.6 kJ·mol-1??????????????????????????????????????????D.?ΔH=+488.3 kJ·mol-1

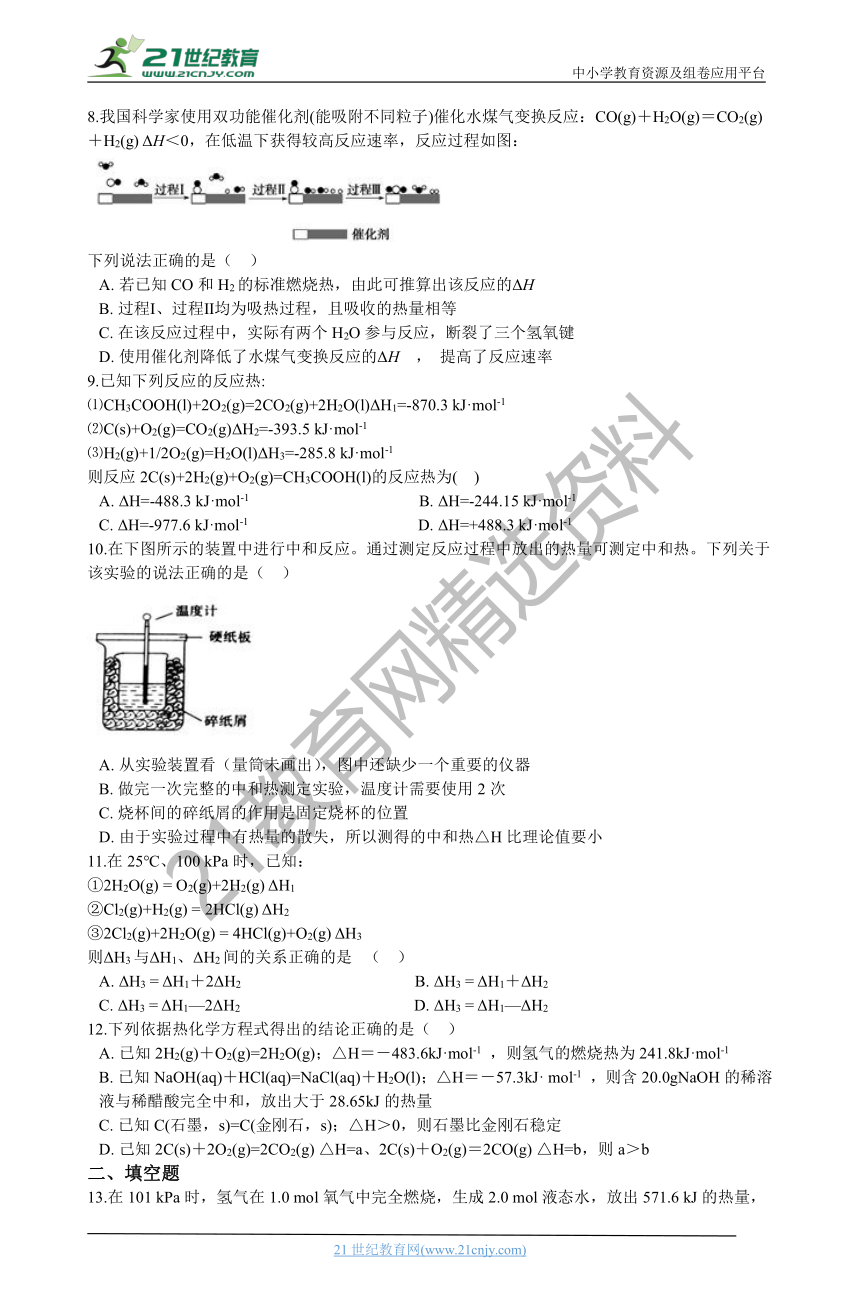

10.在下图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中放出的热量可测定中和热。下列关于该实验的说法正确的是( ??)

A.?从实验装置看(量筒未画出),图中还缺少一个重要的仪器

B.?做完一次完整的中和热测定实验,温度计需要使用2次

C.?烧杯间的碎纸屑的作用是固定烧杯的位置

D.?由于实验过程中有热量的散失,所以测得的中和热△H比理论值要小

11.在25℃、100 kPa时,已知:

①2H2O(g) = O2(g)+2H2(g) ΔH1

②Cl2(g)+H2(g) = 2HCl(g) ΔH2

③2Cl2(g)+2H2O(g) = 4HCl(g)+O2(g) ΔH3

则ΔH3与ΔH1、ΔH2间的关系正确的是? ( ??)

A.?ΔH3 = ΔH1+2ΔH2???????????????????????????????????????????B.?ΔH3 = ΔH1+ΔH2

C.?ΔH3 = ΔH1—2ΔH2???????????????????????????????????????????D.?ΔH3 = ΔH1—ΔH221教育名师原创作品

12.下列依据热化学方程式得出的结论正确的是( ??)

A.?已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g);△H=-483.6kJ·mol-1 ,则氢气的燃烧热为241.8kJ·mol-1

B.?已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ· mol-1 ,则含20.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出大于28.65kJ的热量

C.?已知C(石墨,s)=C(金刚石,s);△H>0,则石墨比金刚石稳定

D.?己知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g) △H=a、2C(s)+O2(g)=2CO(g) △H=b,则a>b

二、填空题

13.在101 kPa时,氢气在1.0 mol氧气中完全燃烧,生成2.0 mol液态水,放出571.6 kJ的热量,氢气的标准燃烧热ΔH为________,表示氢气标准燃烧热的热化学方程式为________

14.CH4的燃烧热为893 kJ·mol-1 , 写出表示甲烷燃烧热的热化学方程式:________。

15.根据最新“人工固氮”的研究报道,在常温常压和光照条件下N2在催化剂表面与水发生反应: N2(g)+3H2O(l)=2NH3(g)+1.5O2(g),△H.

已知:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=a kJ/mol,

2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=b kJ/mol,

则N2(g)+3H2O(l)=2NH3(g)+1.5O2(g)的△H=________kJ/mol(用含a、b的式子表示).

三、综合题

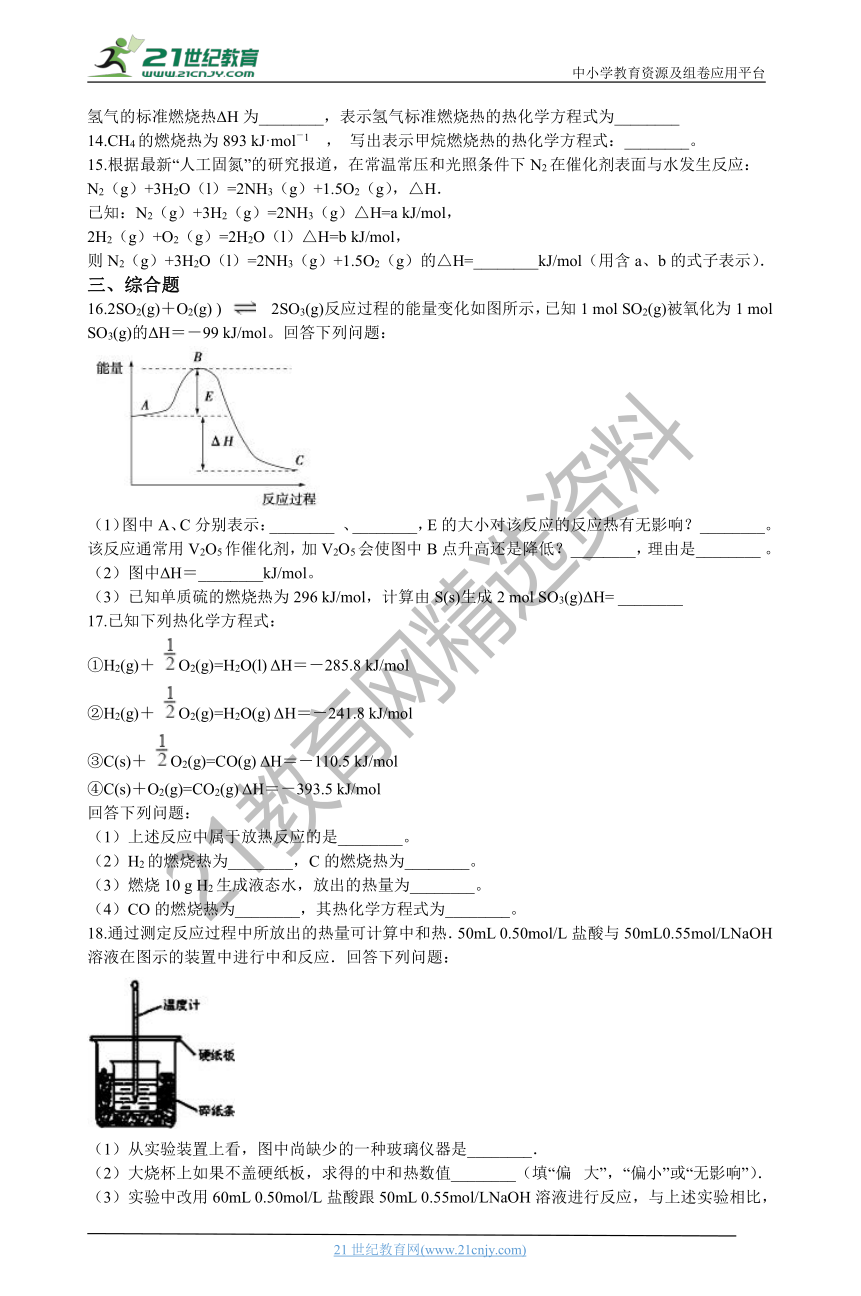

16.2SO2(g)+O2(g) ) ?2SO3(g)反应过程的能量变化如图所示,已知1 mol SO2(g)被氧化为1 mol SO3(g)的ΔH=-99 kJ/mol。回答下列问题:

(1)图中A、C分别表示:________ 、________,E的大小对该反应的反应热有无影响?________。该反应通常用V2O5作催化剂,加V2O5会使图中B点升高还是降低?________,理由是________?。

(2)图中ΔH=________kJ/mol。

(3)已知单质硫的燃烧热为296 kJ/mol,计算由S(s)生成2 mol SO3(g)ΔH= ________

17.已知下列热化学方程式:

①H2(g)+ O2(g)=H2O(l) ΔH=-285.8 kJ/mol

②H2(g)+ O2(g)=H2O(g) ΔH=-241.8 kJ/mol

③C(s)+ O2(g)=CO(g) ΔH=-110.5 kJ/mol

④C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH=-393.5 kJ/mol

回答下列问题:

(1)上述反应中属于放热反应的是________。

(2)H2的燃烧热为________,C的燃烧热为________。

(3)燃烧10 g H2生成液态水,放出的热量为________。

(4)CO的燃烧热为________,其热化学方程式为________。

18.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热.50mL 0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在图示的装置中进行中和反应.回答下列问题: www-2-1-cnjy-com

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是________.

(2)大烧杯上如果不盖硬纸板,求得的中和热数值________(填“偏? 大”,“偏小”或“无影响”).

(3)实验中改用60mL 0.50mol/L盐酸跟50mL 0.55mol/LNaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所求中和热________(填“相等”“不相等”),简述理由:________.

(4)若两溶液的密度都是1g/mL,中和后所得溶液的比热容c=4.18J/(g·℃),三次平行操作测得终止温度与起始温度差(t2﹣t1)分别为:?? ①3.2℃?? ②2.2℃?? ③3.0℃写出表示盐酸与NaOH溶液反应的中和热的热化学方程式________.

(小数点后保留一位小数)

19.已知下列反应:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) ΔH=-566 kJ·mol-1

Na2O2(s)+CO2(g)=Na2CO3(s)+1/2O2(g) ΔH=-266 kJ·mol-1

试回答:

(1)CO的燃烧热ΔH=________。

(2)在催化剂作用下,一氧化碳可与过氧化钠反应生成固体碳酸钠,该反应的热化学方程式为________ 21教育网

(3)工业废气中的CO2可用碱液吸收。所发生的反应如下:

CO2(g)+2NaOH(aq)=Na2CO3(aq)+H2O(l) ΔH=-a kJ·mol-1

CO2(g)+NaOH(aq)=NaHCO3(aq) ΔH=-b kJ·mol-1

则:①反应CO2(g)+H2O(l)+Na2CO3(aq)=2NaHCO3(aq)的ΔH=________ kJ·mol-1(用含a、b的代数式表示)。

②标况下,11.2 L CO2与足量的NaOH溶液充分反应后,放出的热量为________ kJ(用含a或b的代数式表示)。

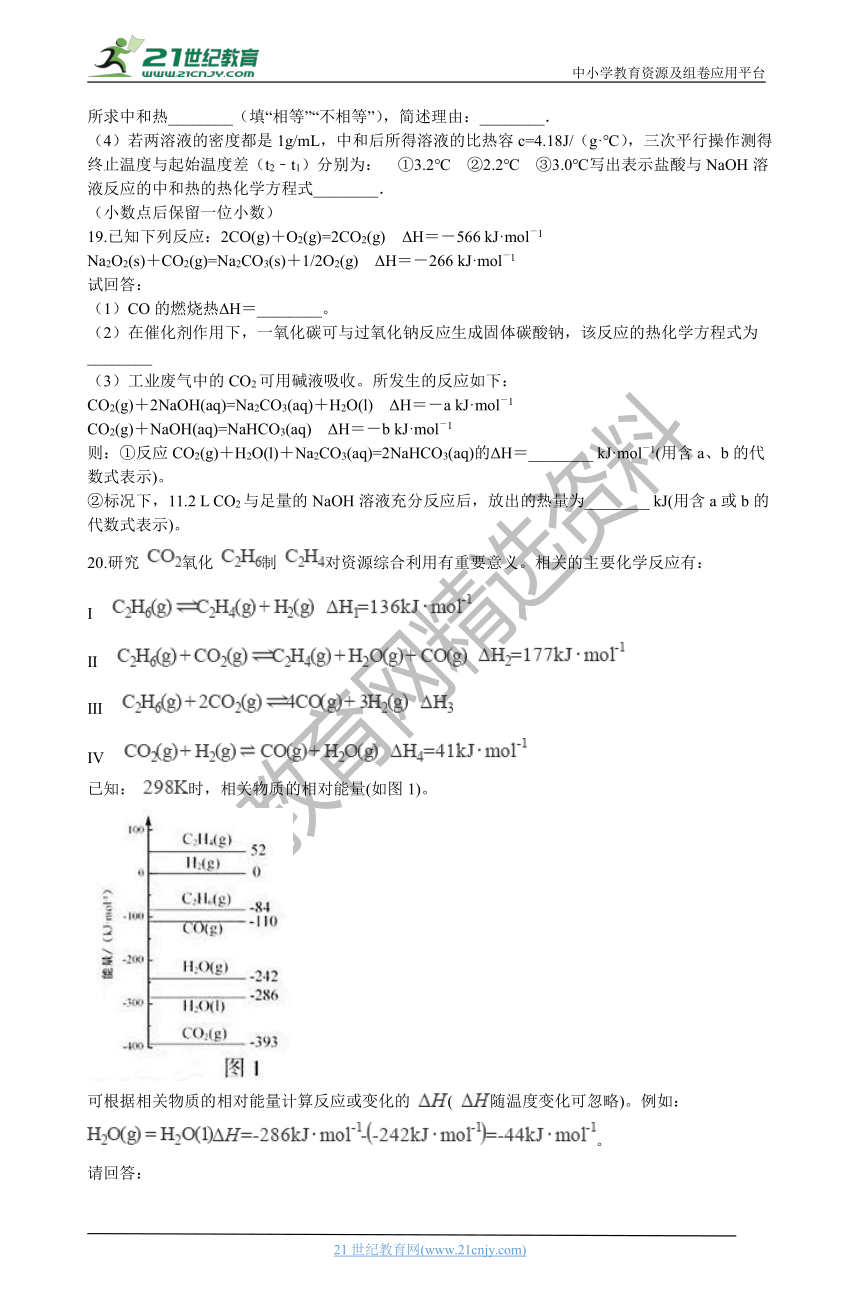

20.研究 氧化 制 对资源综合利用有重要意义。相关的主要化学反应有:

Ⅰ? ?

Ⅱ? ?

Ⅲ? ?

Ⅳ? ?

已知: 时,相关物质的相对能量(如图1)。

可根据相关物质的相对能量计算反应或变化的 ( 随温度变化可忽略)。例如: 。

请回答:

(1)①根据相关物质的相对能量计算 ________ 。

②下列描述正确的是________

A 升高温度反应Ⅰ的平衡常数增大

B 加压有利于反应Ⅰ、Ⅱ的平衡正向移动

C 反应Ⅲ有助于乙烷脱氢,有利于乙烯生成

D 恒温恒压下通水蒸气,反应Ⅳ的平衡逆向移动

③有研究表明,在催化剂存在下,反应Ⅱ分两步进行,过程如下: ,且第二步速率较慢(反应活化能为 )。根据相关物质的相对能量,画出反应Ⅱ分两步进行的“能量-反应过程图”,起点从 的能量 ,开始(如图2)________21·世纪*教育网

。

(2)① 和 按物质的量1:1投料,在 和保持总压恒定的条件下,研究催化剂X对“ 氧化 制 ”的影响,所得实验数据如下表: 2-1-c-n-j-y

催化剂 转化率 转化率 产率

催化剂X 19.0 37.6 3.3

结合具体反应分析,在催化剂X作用下, 氧化 的主要产物是________,判断依据是________。【来源:21·世纪·教育·网】

②采用选择性膜技术(可选择性地让某气体通过而离开体系)可提高 的选择性(生成 的物质的量与消耗 的物质的量之比)。在 ,乙烷平衡转化率为 ,保持温度和其他实验条件不变,采用选择性膜技术,乙烷转化率可提高到 。结合具体反应说明乙烷转化率增大的原因是________。【版权所有:21教育】

答案解析部分

一、单选题

1. B

解析:A.人类在远古时代就通过燃烧植物的方式开始利用生物质能,选项正确,A不符合题意;

B.氢能是理想的绿色能源,可利用氢能转化为热能或电能,选项错误,B符合题意;

C.煤中含有硫元素,燃烧会产生SO2 , SO2溶于雨水,会使得雨水的酸性增强,形成酸雨,选项正确,C不符合题意;21*cnjy*com

D.太阳能以光和热的形式传送到地面,人们可以直接利用,选项正确,D不符合题意;

故答案为:B

分析:此题是对能源与环境的考查,结合能源的利用和环境问题进行分析即可。

2. C

解析:A.瓷坩埚中含有二氧化硅,高温下熔融碳酸钠与二氧化硅反应,不能用瓷坩埚熔化碳酸钠,可选用铁坩埚,故A不符合题意; 21*cnjy*com

B.液溴能够腐蚀橡胶,不能用橡皮塞,故B不符合题意;

C.苯的密度小于水,混合液分层后有机层在上层,用该装置分液时,先放出下层的水层,然后再倒出溴的苯溶液,该操作方法合理,故C符合题意;

D.图中缺少环形玻璃搅拌棒,则不能准确测定反应的最高温度,故D不符合题意;

故答案为:C。

分析:A.瓷坩埚中含有二氧化硅,不能熔融碱性物质

B.溴水具有氧化性,能够腐蚀橡胶,不能用橡皮塞

C. 分液。下层从下口放出,上层从上口倒出

D.中和热的测定装置需要环形玻璃搅拌棒

3. D

解析:A. 碳酸钙的分解生成氧化钙和二氧化碳,反应是吸热反应,故A不符合题意;

B. 灼热的炭与二氧化碳反应生成一氧化碳,反应是吸热反应,故B不符合题意;

C. Ba(OH)2·8H2O晶体和NH4Cl晶体混合生成氯化钡、氨气和水,反应是吸热反应,故C不符合题意;21cnjy.com

D. 钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,是放热反应,故D符合题意。

故答案为D。

分析:根据图像分析得到反应为放热反应。

4. D

解析:A.根据图中信息得到HCN能量比HNC能量低,再根据能量越低越稳定,因此HCN比HNC稳定,A不符合题意;

B.根据焓变等于生成物总能量减去反应物总能量,因此该异构化反应的 ,B不符合题意;

C.根据图中信息得出该反应是吸热反应,因此正反应的活化能大于逆反应的活化能,C不符合题意;

D.使用催化剂,不能改变反应的反应热,只改变反应路径,反应热只与反应物和生成物的总能量有关,D符合题意;

故答案为:D

分析:A.物质的能量越低越稳定;

B.=生成物总能量-反应物总能量;

C.根据图中信息得出该反应是吸热反应,因此正反应的活化能大于逆反应的活化能;

D.催化剂,只改变反应路径,不能改变反应热。2·1·c·n·j·y

5. C

解析:A. 标准状况下,22.4 L NO 和 22.4 L O2 混合后,两者反应会生成NO2 , 分子总数为 1.5 NA , A不符合题意;

B. 0.1mol?L-1 的氨水中,溶液中各微粒的物质的量存在以下关系: n(NH 4+)+n(NH3)+n(NH ?H2O)=0.1 L/mol,因为不知道溶液的体积,不能计算其物质的量,B不符合题意;

C. 已知氢气的热值为 143kJ?g-1 , 则氢气充分燃烧的热化学方程式可表示为: H2(g)+O2(g)= H2O(l) ΔH=-286 kJ?mol ?1 , C符合题意;

D. 酸性高锰酸钾溶液检验火柴头燃烧产生的 SO2 气体,当 10mL0.1mol?L -1 的酸性高锰酸钾溶液刚好褪色时,根据的是电子守恒,转移的电子总数为 0.1mol/L×0.01L×5=0.005mol=0.005NA , D不符合特意。

故答案为:C

分析:A. NO和O2发生如下反应:2NO+O2=2NO2;

B. 计算溶液中的溶质的物质的量,必须考虑溶液的体积;

C. 注意热值的单位kJ?g-1 , 1molH2为2g;

D. 酸性高锰酸钾和SO2 反应,高锰酸钾中的Mn由+7价,变为+2价,据此解答。

6. B

解析:A、 碰撞理论认为,反应物分子间必须相互碰撞才有可能发生反应,但不是每次碰撞都能发生反应。在化学上,把能够发生反应的碰撞称为有效碰撞;

B、令断裂1molH-I键所需能量xkJ,△H=反应物键能总和-生成物键能总和=[(b+c)-2x]kJ·mol-1=-akJ·mol-1 , 推出x=, 断裂2molHI分子中的化学键所学能量为(b+c+a)kJ·mol-1 , C符合题意;

C、H=-akJ·mol-1 , 说明该反应为放热反应,即反应物总能量大于生成物的总能量,B不符合题意;

D、H2和I2反应为可逆反应,反应不能进行到底,即本题无法计算出放出的热量,D不符合题意。

故答案为:B

分析:A.有效碰撞必须满足两个条件:(1)是发生碰撞的分子具有较高的能量;(2)是分子在一定方向上发生碰撞 ;

B、根据键能计算计算可得;

C、反应物总能量大于生成物的总能量为放热反应;

D、可逆反应不能进行到底,具有一定的限度。

7. D

解析:A.燃烧热是指1mol硫蒸气完全燃烧时放出的热量,A不符合题意;

B.已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)? △H=-571.6kJ/mol,可以得出1molH2完全燃烧生成液态水放出的热量为285.8kJ,则H2的燃烧热为285.8kJ/mol,B不符合题意;

C.在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(aq) △H=-57.3kJ/mol,若将含1molCH3COOH的稀醋酸溶液与含1molBa(OH)2的稀溶液混合,CH3COOH是弱酸,CH3COOH电离时要吸收热量,放出的热量小于57.3kJ,C不符合题意;

D.焓变等于断裂化学键吸收的能量减去成键释放的能量,则b+c-2E(H-Cl)=-a,断开1 mol H-Cl键所需的能量为kJ,D符合题意。

故答案为:D

分析:A.燃烧热是指在25C°、101kPa时,1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量;

B.燃烧热是1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量。;

C.电离吸热,所以放出的热量小于57.3kJ;

D.反应物的键能总和-生成物的键能总和。

8. C

解析:A. 燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量,其中C→CO2(g),H→H2O(l),因此写出的CO和H2的标准燃烧热的热化学方程式中不含有H2O(g),因此无法推算出该反应的ΔH , 故A不符合题意;

B. 反应过程中断裂化学键吸收能量,形成化学键放出能量,过程I、II都有化学键的断裂,所以都为吸热过程,但是过程I还包括CO的吸附过程,存在热量变化,因此过程I、II吸收的热量不相等,故B不符合题意;

C. 根据图知,过程Ⅰ和过程Ⅱ分别有一个水分子中的氢氧键断裂,过程Ⅲ断裂一个氢氧键,同时形成一个氢氧键,并生成一个水分子,所以在该反应过程中,实际有两个H2O参与反应,断裂了三个氢氧键,故C符合题意;

D. 使用催化剂可以降低该反应的活化能,提高反应速率,但不改变焓变,故D不符合题意;

故答案为:C。

分析:燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量,例如C→CO2(g),S→SO2(g),H→H2O(l),燃烧反应为放热反应,在用文字叙述燃烧热时用正值,用ΔH表示时带负号。

9. A

解析:根据盖斯定律分析,反应②×2-反应①+反应③×2即可得热化学方程式为:2C(s)+2H2(g)+O2(g)=CH3COOH(l) ΔH=-393.5×2+870.3-285.8×2= -488.3kJ·mol-1 ,

故答案为:A。

分析:根据盖斯定律构造目标方程式,然后计算焓变即可。

10. A

解析:A. 从实验装置看,图中还缺少一个重要的仪器是环形玻璃搅拌棒,故A符合题意;

B. 做完一次完整的中和热测定实验,需要测反应前酸的温度、碱的温度、中和反应时的最高温度,所以温度计需要使用3次,故B不符合题意;21世纪教育网版权所有

C. 烧杯间的碎纸屑的作用是保温,防止热量散失,故C不符合题意;

D. 中和热△H是负值,由于实验过程中有热量的散失,所以测得的中和热△H比理论值要大,故D不符合题意;

故答案为:A。

分析:A.测量中和热时需要用环形玻璃搅拌器搅拌;

B.温度计需要使用3次;

C.碎纸屑起到保温的作用;

D.中和热的焓变为负值,放出的热量越少,焓变越大。【来源:21cnj*y.co*m】

11. A

解析:已知:2H2O(g)=O2(g)+2H2(g) ΔH1 ①

Cl2(g)+H2(g)=2HCl(g) ΔH2 ②

2Cl2(g)+2H2O(g)=4HCl(g)+O2(g) ΔH3 ③

根据盖斯定律,将反应①+反应②×2即可求得反应③,因此有ΔH3=ΔH1+2ΔH2。

故答案为:A

分析:盖斯定律:化学反应不管是一步完成还是分几步完成,其总反应所放出的热或吸收的热总是相同的。其实质是化学反应的焓变只与始态和终态有关,而与途径无关。

12. C

解析:A. 燃烧热是指可燃物完全燃烧生成稳定化合物时放出的热量,氢气燃烧热应生成液态水,2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=?483.6kJ?mol?1 , 反应中生成物水为气态,A项不符合题意;

B. 醋酸是弱酸,电离过程需要吸热,则含20.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出小于28.7kJ的热量,B项不符合题意;

C. C(石墨?s)=C(金刚石?s)△H>0,可知石墨转化为金刚石吸热,即金刚石的总能量高,能量越高越不稳定,则石墨比金刚石稳定,C项符合题意;

D. 2molC完全燃烧生成CO2放出的热量比生成CO放出的热量要多,焓变为负值,则b>a,故D不符合题意;

故答案为:C。

分析:A.生成的气态水不是稳定氧化物;

B.醋酸是弱酸,电离时吸收热量;

C.能量越高越不稳定;

D.放热反应的焓变为负值,放出的热量越多,焓变越小。

二、填空题

13. -285.8kJ/mol;H2(g)+ O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ/mol

解析:在101 kPa时,氢气在1.0 mol氧气中完全燃烧,生成2.0 mol液态水,放出571.6 kJ的热量,所以1mol氢气完全燃烧生成1.0 mol液态水放出热量285.8kJ,氢气的标准燃烧热ΔH=-285.8kJ/mol;则氢气燃烧热的热化学方程式为H2(g)+ O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ/mol。

分析:燃烧热是指物质与氧气进行完全燃烧反应时放出的热量;

热化学方程式是用以表示化学反应中的能量变化和物质变化。热化学方程式的意义为热化学方程式不仅表明了一个反应中的反应物和生成物,还表明了一定量物质在反应中所放出或吸收的热量。

14. CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) ΔH=-893 kJ·mol-1

解析:CH4的燃烧热为893 kJ·mol-1 , 依据燃烧热是1 mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量,反应的热化学方程式为CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) ΔH=-893 kJ·mol-1。表示燃烧热的热化学方程式中可燃物的化学计量数必为1,答案不能改用其它方式表示。

分析:本题主要考查燃烧热与热化学方程式的书写。根据燃烧热的概念书写热化学方程式,注意遵循质量守恒、原子守恒、电荷守恒,并标注各物质的状态及 ΔH 的正负,据此进行分析解答。

15.(a﹣ b)

解析:解:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=a kJ/mol? ①; 2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=b kJ/mol ②,根据盖斯定律可知,目标反应为①﹣ ②,所以N2(g)+3H2O(l)=2NH3(g)+1.5O2(g)的△H=(a﹣ b)kJ/mol,故答案为:(a﹣ b)kJ/mol.

分析:已知:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=a kJ/mol ①

2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=b kJ/mol ②

根据盖斯定律可知,目标反应的可由①﹣ ②得到,据此分析.21·cn·jy·com

三、综合题

16. (1)反应物总能量;生成物总能量;无影响;降低;催化剂改变了反应历程,使活化能E降低

(2)-198

(3)-790 kJ/mol

解析:(1)图中A表示的反应物的总能量,C表示的是生成物的总能量;E表示的反应所需的活化能,反应热ΔH由反应物和生成物总能量的相对大小决定,与反应的活化能无关,因此E的大小不影响反应热的大小;加入催化剂后,催化剂会改变反应的历程,使得活化能降低,因此B点降低;

(2)由于1molSO2(g)被氧化时的ΔH=-99kJ/mol,图中ΔH表示的是2molSO2(g)发生反应时的反应热,因此图中ΔH=2×(-99kJ/mol)=-198kJ/mol;

(3)由于单质S的燃烧热为296kJ/mol,因此可得热化学方程式S(s)+O2(g)=SO2(g)? ΔH=-296kJ/mol,S(s)转化为SO3(g)的化学方程式为:2S(s)+3O2(g)=2SO3(g),根据盖斯定律可得,该反应的反应热ΔH=(-296kJ/mol)×2+(-198kJ/mol)=-790kJ/mol;

分析:(1)根据图示能量图中各个能量表示的反应热进行分析;

(2)图中ΔH是指2molSO2发生反应的反应热,结合1molSO2被氧化时放出的热量进行计算;

(3)根据单质硫的燃烧热得出热化学方程式,结合盖斯定律计算S(s)转化为SO3(g)的反应热;

17. (1)①②③④

(2)285.8 kJ/mol;393.5 kJ/mol

(3)1 429.0 kJ

(4)283.0 kJ/mol;CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g) ΔH=-283.0 kJ/mol

解析:(1)所有燃烧均为放热反应,故①②③④均为放热反应。(2)燃烧热为1 mol纯物质完全燃烧生成稳定氧化物时放出的热量,H2的燃烧热为285.8 kJ/mol,C的燃烧热为393.5 kJ/mol。(3)Q放= ×285.8 kJ/mol=1 429.0 kJ。(4)根据盖斯定律由④-③可得,CO(g)+ O2(g)=CO2(g)ΔH=-283.0 kJ/mol,故CO的燃烧热为283.0 kJ/mol。

分析:(1)常见的燃烧反应属于放热反应;

(2)氢气的燃烧热指1摩尔氢气完全燃烧生成液态水放出的热量;

(3)5mol氢气生成液态水放出的热量1 429.0 kJ?? ;

(4)关于热化学方程式的书写与盖斯定律的运用,首先明确目标方程式,然后根据已知方程式进行适当变还加减消元,即可得出答案。

18. (1)环形玻璃搅拌棒

(2)偏小

(3)相等;因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1 mol H2O所放出的能量,与酸碱的用量无关

(4)HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=﹣51.8 kJ/mol

解析:(1)图示装置中还需少仪器环形玻璃搅拌棒;

(2)大烧杯上如果没有盖上硬纸板,则产生的热量会有一部分向周围传递,使得求得的中和热数值偏小;

(3)由于中和热是指强酸和强碱的稀溶液反应生成1molH2O时所放出的热量,因此实验数据最终都需转化为生成1molH2O时所放出的热量,因此所求中和热相等;

(4)实验②的数据与实验①和实验③差距较大,因此在求取平均值时,应舍去,因此反应前后的温度差为, 则反应过程中放出的热量为:4.18J/(g·℃)×(1g/mL×50mL+1g/mL×50mL)×3.1℃×10-3kJ=1.2958kJ;该过程中生成水的物质的量为0.025mol,因此每生成1molH2O时放出的热量为:, 则表示反应中和热的热化学方程式为:HCL(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)? ΔH=-51.8kJ/mol;

分析:此题是对中和热测定实验的考查, 结合中和热的定义、测定实验过程进行分析。

19. (1)-283 kJ·mol-1

(2)CO(g)+Na2O2(s)=Na2CO3(s) ΔH=-549 kJ·mol-1

(3)(a-2b);a/2

解析:(1)2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) ΔH=-566 kJ·mol-1 , 燃烧热是101kPa,1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时放出热量,则一氧化碳的燃烧热为△H=?283kJ/mol。本小题答案为:?283kJ/mol。

(2)已知①2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=?566kJ/mol

②Na2O2(s)+CO2(g)=Na2CO3(s)+1/2O2(g)△H=?266kJ/mol,

由盖斯定律:1/2×①+②得CO(g)+Na2O2(s)=Na2CO3(s)△H=1/2×(?566kJ/mol)+(?266kJ/mol)=?549kJ/mol。本小题答案为:CO(g)+Na2O2(s)=Na2CO3(s)△H=?549kJ/mol。(3)①已知CO2(g)+2NaOH(aq)=Na2CO3(aq)+H2O(l)△H=?akJ/mol? (1)

CO2(g)+NaOH(aq)=NaHCO3(aq)△H=?bkJ/mol??

(3)由盖斯定律:(2)×2?(1)得CO2(g)+H2O(l)+Na2CO3(aq)=2NaHCO3(aq)的△H=(a?2b)kJ/mol。本小题答案为:(a?2b)kJ/mol。

②CO2与足量的NaOH溶液充分反应,其反应的热化学方程式为:CO2(g)+2NaOH(aq)=Na2CO3(aq)+H2O(l)△H=?akJ/mol,标况下,11.2LCO2的物质的量为

n(CO2)=11.2L/22.4L/mol=0.5mol,则放出的热量为0.5mol×akJ/mol=a/2kJ。本小题答案为:a/2。

分析:(1)根据燃烧热的定义计算一氧化碳的燃烧热即可;

(2)根据盖斯定律计算一氧化碳与过氧化钠反应的焓变,然后书写热化学方程式即可;

(3)根据盖斯定律进行计算即可。

20. (1)430;AD;

(2)CO;的产率低,说明催化剂X有利于提高反应Ⅲ速率;选择性膜吸附 ,促进反应Ⅱ平衡正向移动

解析:(1)①由图1的数据可知,C2H6(g)、CO2(g)、CO(g)、H2(g)的相对能量分别为-84kJ?mol-1、-393 kJ?mol-1、-110 kJ?mol-1、0 kJ?mol-1。由题中信息可知,?H=生成物的相对能量-反应物的相对能量,因此,C2H6(g)+2CO2(g)?4CO(g)+3H2(g) ?H3=(-110 kJ?mol-1)?4-(-84kJ?mol-1)-( -393 kJ?mol-1)?2=430 kJ?mol-1。②A.反应Ⅰ为吸热反应,升高温度能使其化学平衡向正反应方向移动,故其平衡常数增大,A正确;

B.反应Ⅰ和反应Ⅱ的正反应均为气体分子数增大的反应,增大压强,其化学平衡均向逆反应方向移动,B不正确;

C.反应Ⅲ的产物中有CO,增大CO的浓度,能使反应Ⅱ的化学平衡向逆反应方向移动,故其不利于乙烷脱氢,不利于乙烯的生成,C不正确;

D.反应Ⅳ的反应前后气体分子数不变,在恒温恒压下向平衡体系中通入水蒸气,体系的总体积变大,水蒸气的浓度变大,其他组分的浓度均减小相同的倍数,因此该反应的浓度商变大(大于平衡常数),化学平衡向逆反应方向移动,D正确。

综上所述,描述正确的是AD。

③由题中信息可知,反应Ⅱ分两步进行,第一步的反应是C2H6(g)+CO2(g)?C2H4(g)+H2(g) +CO2(g),C2H4(g)、H2(g)、CO2(g)的相对能量之和为52 kJ?mol-1+0+(-393 kJ?mol-1)= -341 kJ?mol-1;第二步的反应是C2H4(g)+H2(g) +CO2(g)?C2H4(g)+H2O(g) +CO(g),其活化能为210 kJ?mol-1 , 故该反应体系的过渡态的相对能量又升高了210 kJ?mol-1 , 过渡态的的相对能量变为-341 kJ?mol-1+210 kJ?mol-1= -131 kJ?mol-1 , 最终生成物C2H4(g)、H2O(g)、CO(g)的相对能量之和为(52 kJ?mol-1)+(-242 kJ?mol-1)+(-110 kJ?mol-1)= -300 kJ?mol-1。根据题中信息,第一步的活化能较小,第二步的活化能较大,故反应Ⅱ分两步进行的“能量—反应过程图”可以表示如下: 。(2)①由题中信息及表中数据可知,尽管CO2和C2H6按物质的量之比1:1投料,但是C2H4的产率远远小于C2H6的转化率,但是CO2的转化率高于C2H6 , 说明在催化剂X的作用下,除了发生反应Ⅱ,还发生了反应Ⅲ,而且反应物主要发生了反应Ⅲ,这也说明催化剂X有利于提高反应Ⅲ速率,因此,CO2氧化C2H6的主要产物是CO。故答案为:CO;C2H4的产率低说明催化剂X有利于提高反应Ⅲ速率。②由题中信息可知,选择性膜技术可提高C2H4的选择性,由反应ⅡC2H6(g)+CO2(g)?C2H4(g)+H2O(g) +CO(g)可知,该选择性应具体表现在选择性膜可选择性地让C2H4通过而离开体系,即通过吸附C2H4减小其在平衡体系的浓度,从而促进化学平衡向正反应方向移动,因而可以乙烷的转化率。故答案为:选择性膜吸附C2H4 , 促进反应Ⅱ平衡向正反应方向移动。【出处:21教育名师】

分析:根据题中信息用相对能量求反应热;根据平衡移动原理分析温度、压强和反应物的浓度对化学平衡的影响,并作出相关的判断;根据相关物质的相对能量和活化能算出中间产物、过渡态和最终产物的相对能量,找到画图的关键数据;催化剂的选择性表现在对不同反应的选择性不同;选择性膜是通过吸附目标产品而提高目标产物的选择性的,与催化剂的选择性有所区别。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

高中化学人教版(新课标)选修4 第一章测试卷

一、单选题

1.下列有关能源的说法不正确的是( ??)

A.?人类在远古时代就通过燃烧植物的方式开始利用生物质能

B.?氢能是理想的绿色能源,但人们只能将氢气的化学能转化为热能

C.?煤中含有硫元素,大量的直接燃烧煤会引起酸雨等环境问题

D.?太阳能以光和热的形式传送到地面,人们可以直接利用这些光和热

2.下列装置能达到实验目的的是(??? )

A.?熔化Na2CO3

B.?保存液溴

C.?分液,先放出水层,再倒出溴的苯溶液

D.?进行中和热的测定

3.下列物质间的反应,其能量变化符合如图的是(??? )

A.?碳酸钙的分解?????????????????????????????????????????????????????B.?灼热的炭与二氧化碳反应

C.?Ba(OH)2·8H2O晶体和NH4Cl晶体混合???????????????D.?钠和水反应

4.理论研究表明,在101kPa和298K下, 异构化反应过程的能量变化如图所示。下列说法错误的是( ??)

A.?HCN比HNC稳定????????????????????????????????????????????????B.?该异构化反应的

C.?正反应的活化能大于逆反应的活化能??????????????????D.?使用催化剂,可以改变反应的反应热

5.用 NA 表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( ??)

A.?标准状况下,22.4 L NO 和 22.4 L O2 混合后的分子总数为 2 NA

B.?0.1mol?L-1 的氨水中,溶液中各微粒的物质的量存在以下关系: n(NH 4+)+n(NH3)+n(NH ?H2O)=0.1 mol

C.?已知氢气的热值为 143kJ?g-1 , 则氢气充分燃烧的热化学方程式可表示为: H2(g)+ ?O2(g)= H2O(l) ΔH=-286 kJ?mol ?1

D.?用酸性高锰酸钾溶液检验火柴头燃烧产生的 SO2 气体,当 10mL0.1mol?L-1 的酸性高锰酸钾溶液刚好褪色时,转移的电子总数为 0.0025NAwww.21-cn-jy.com

6.H2 和 I2 在一定条件下能发生反应:H2(g)? +I2(g) ?2HI(g) △H= —a kJ/mol

?已知:

?(a、b、c 均大于零)

下列说法正确的是( ??)

A.?碰撞理论认为,反应速率的大小与单位时间内反应物微粒间碰撞次数成正比,只要有足够的能量就可以发生有效碰撞

B.?断开 2 mol HI 分子中的化学键所需能量约为(c+b+a) kJ

C.?相同条件下,1 mol H2 (g)和 1mol I2 (g)总能量小于 2 mol HI (g)的总能量

D.?向密闭容器中加入 2 mol H2 (g)和 2 mol I2 (g),充分反应后放出的热量为 2a kJ

7.下列说法或表示法不正确的是(???? )

A.?1mol硫蒸气与2mol硫蒸气完全燃烧时,燃烧热相同

B.?已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)? △H=-571.6kJ·mol-1 , 则H2的燃烧热为285.8kJ·mol-1

C.?在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(aq)△H=-57.3kJ·mol-1 , 若将含1molCH3COOH的稀醋酸溶液与含1molBa(OH)2的稀溶液混合,放出的热量小于57.3kJ

D.?已知Ⅰ:反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)?? △H=-akJ/mol;Ⅱ: , ,且a、b、c均大于零,则断开1mol H-Cl键所需的能量为2(a-b-c) kJ/mol

8.我国科学家使用双功能催化剂(能吸附不同粒子)催化水煤气变换反应:CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) ΔH<0,在低温下获得较高反应速率,反应过程如图:

下列说法正确的是( ??)

A.?若已知CO和H2的标准燃烧热,由此可推算出该反应的ΔH

B.?过程Ⅰ、过程Ⅱ均为吸热过程,且吸收的热量相等

C.?在该反应过程中,实际有两个H2O参与反应,断裂了三个氢氧键

D.?使用催化剂降低了水煤气变换反应的ΔH , 提高了反应速率

9.已知下列反应的反应热:

⑴CH3COOH(l)+2O2(g)=2CO2(g)+2H2O(l)ΔH1=-870.3 kJ·mol-1

⑵C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH2=-393.5 kJ·mol-1

⑶H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)ΔH3=-285.8 kJ·mol-1

则反应2C(s)+2H2(g)+O2(g)=CH3COOH(l)的反应热为( ??)

A.?ΔH=-488.3 kJ·mol-1??????????????????????????????????????????B.?ΔH=-244.15 kJ·mol-1

C.?ΔH=-977.6 kJ·mol-1??????????????????????????????????????????D.?ΔH=+488.3 kJ·mol-1

10.在下图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中放出的热量可测定中和热。下列关于该实验的说法正确的是( ??)

A.?从实验装置看(量筒未画出),图中还缺少一个重要的仪器

B.?做完一次完整的中和热测定实验,温度计需要使用2次

C.?烧杯间的碎纸屑的作用是固定烧杯的位置

D.?由于实验过程中有热量的散失,所以测得的中和热△H比理论值要小

11.在25℃、100 kPa时,已知:

①2H2O(g) = O2(g)+2H2(g) ΔH1

②Cl2(g)+H2(g) = 2HCl(g) ΔH2

③2Cl2(g)+2H2O(g) = 4HCl(g)+O2(g) ΔH3

则ΔH3与ΔH1、ΔH2间的关系正确的是? ( ??)

A.?ΔH3 = ΔH1+2ΔH2???????????????????????????????????????????B.?ΔH3 = ΔH1+ΔH2

C.?ΔH3 = ΔH1—2ΔH2???????????????????????????????????????????D.?ΔH3 = ΔH1—ΔH221教育名师原创作品

12.下列依据热化学方程式得出的结论正确的是( ??)

A.?已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g);△H=-483.6kJ·mol-1 ,则氢气的燃烧热为241.8kJ·mol-1

B.?已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ· mol-1 ,则含20.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出大于28.65kJ的热量

C.?已知C(石墨,s)=C(金刚石,s);△H>0,则石墨比金刚石稳定

D.?己知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g) △H=a、2C(s)+O2(g)=2CO(g) △H=b,则a>b

二、填空题

13.在101 kPa时,氢气在1.0 mol氧气中完全燃烧,生成2.0 mol液态水,放出571.6 kJ的热量,氢气的标准燃烧热ΔH为________,表示氢气标准燃烧热的热化学方程式为________

14.CH4的燃烧热为893 kJ·mol-1 , 写出表示甲烷燃烧热的热化学方程式:________。

15.根据最新“人工固氮”的研究报道,在常温常压和光照条件下N2在催化剂表面与水发生反应: N2(g)+3H2O(l)=2NH3(g)+1.5O2(g),△H.

已知:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=a kJ/mol,

2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=b kJ/mol,

则N2(g)+3H2O(l)=2NH3(g)+1.5O2(g)的△H=________kJ/mol(用含a、b的式子表示).

三、综合题

16.2SO2(g)+O2(g) ) ?2SO3(g)反应过程的能量变化如图所示,已知1 mol SO2(g)被氧化为1 mol SO3(g)的ΔH=-99 kJ/mol。回答下列问题:

(1)图中A、C分别表示:________ 、________,E的大小对该反应的反应热有无影响?________。该反应通常用V2O5作催化剂,加V2O5会使图中B点升高还是降低?________,理由是________?。

(2)图中ΔH=________kJ/mol。

(3)已知单质硫的燃烧热为296 kJ/mol,计算由S(s)生成2 mol SO3(g)ΔH= ________

17.已知下列热化学方程式:

①H2(g)+ O2(g)=H2O(l) ΔH=-285.8 kJ/mol

②H2(g)+ O2(g)=H2O(g) ΔH=-241.8 kJ/mol

③C(s)+ O2(g)=CO(g) ΔH=-110.5 kJ/mol

④C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH=-393.5 kJ/mol

回答下列问题:

(1)上述反应中属于放热反应的是________。

(2)H2的燃烧热为________,C的燃烧热为________。

(3)燃烧10 g H2生成液态水,放出的热量为________。

(4)CO的燃烧热为________,其热化学方程式为________。

18.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热.50mL 0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在图示的装置中进行中和反应.回答下列问题: www-2-1-cnjy-com

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是________.

(2)大烧杯上如果不盖硬纸板,求得的中和热数值________(填“偏? 大”,“偏小”或“无影响”).

(3)实验中改用60mL 0.50mol/L盐酸跟50mL 0.55mol/LNaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所求中和热________(填“相等”“不相等”),简述理由:________.

(4)若两溶液的密度都是1g/mL,中和后所得溶液的比热容c=4.18J/(g·℃),三次平行操作测得终止温度与起始温度差(t2﹣t1)分别为:?? ①3.2℃?? ②2.2℃?? ③3.0℃写出表示盐酸与NaOH溶液反应的中和热的热化学方程式________.

(小数点后保留一位小数)

19.已知下列反应:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) ΔH=-566 kJ·mol-1

Na2O2(s)+CO2(g)=Na2CO3(s)+1/2O2(g) ΔH=-266 kJ·mol-1

试回答:

(1)CO的燃烧热ΔH=________。

(2)在催化剂作用下,一氧化碳可与过氧化钠反应生成固体碳酸钠,该反应的热化学方程式为________ 21教育网

(3)工业废气中的CO2可用碱液吸收。所发生的反应如下:

CO2(g)+2NaOH(aq)=Na2CO3(aq)+H2O(l) ΔH=-a kJ·mol-1

CO2(g)+NaOH(aq)=NaHCO3(aq) ΔH=-b kJ·mol-1

则:①反应CO2(g)+H2O(l)+Na2CO3(aq)=2NaHCO3(aq)的ΔH=________ kJ·mol-1(用含a、b的代数式表示)。

②标况下,11.2 L CO2与足量的NaOH溶液充分反应后,放出的热量为________ kJ(用含a或b的代数式表示)。

20.研究 氧化 制 对资源综合利用有重要意义。相关的主要化学反应有:

Ⅰ? ?

Ⅱ? ?

Ⅲ? ?

Ⅳ? ?

已知: 时,相关物质的相对能量(如图1)。

可根据相关物质的相对能量计算反应或变化的 ( 随温度变化可忽略)。例如: 。

请回答:

(1)①根据相关物质的相对能量计算 ________ 。

②下列描述正确的是________

A 升高温度反应Ⅰ的平衡常数增大

B 加压有利于反应Ⅰ、Ⅱ的平衡正向移动

C 反应Ⅲ有助于乙烷脱氢,有利于乙烯生成

D 恒温恒压下通水蒸气,反应Ⅳ的平衡逆向移动

③有研究表明,在催化剂存在下,反应Ⅱ分两步进行,过程如下: ,且第二步速率较慢(反应活化能为 )。根据相关物质的相对能量,画出反应Ⅱ分两步进行的“能量-反应过程图”,起点从 的能量 ,开始(如图2)________21·世纪*教育网

。

(2)① 和 按物质的量1:1投料,在 和保持总压恒定的条件下,研究催化剂X对“ 氧化 制 ”的影响,所得实验数据如下表: 2-1-c-n-j-y

催化剂 转化率 转化率 产率

催化剂X 19.0 37.6 3.3

结合具体反应分析,在催化剂X作用下, 氧化 的主要产物是________,判断依据是________。【来源:21·世纪·教育·网】

②采用选择性膜技术(可选择性地让某气体通过而离开体系)可提高 的选择性(生成 的物质的量与消耗 的物质的量之比)。在 ,乙烷平衡转化率为 ,保持温度和其他实验条件不变,采用选择性膜技术,乙烷转化率可提高到 。结合具体反应说明乙烷转化率增大的原因是________。【版权所有:21教育】

答案解析部分

一、单选题

1. B

解析:A.人类在远古时代就通过燃烧植物的方式开始利用生物质能,选项正确,A不符合题意;

B.氢能是理想的绿色能源,可利用氢能转化为热能或电能,选项错误,B符合题意;

C.煤中含有硫元素,燃烧会产生SO2 , SO2溶于雨水,会使得雨水的酸性增强,形成酸雨,选项正确,C不符合题意;21*cnjy*com

D.太阳能以光和热的形式传送到地面,人们可以直接利用,选项正确,D不符合题意;

故答案为:B

分析:此题是对能源与环境的考查,结合能源的利用和环境问题进行分析即可。

2. C

解析:A.瓷坩埚中含有二氧化硅,高温下熔融碳酸钠与二氧化硅反应,不能用瓷坩埚熔化碳酸钠,可选用铁坩埚,故A不符合题意; 21*cnjy*com

B.液溴能够腐蚀橡胶,不能用橡皮塞,故B不符合题意;

C.苯的密度小于水,混合液分层后有机层在上层,用该装置分液时,先放出下层的水层,然后再倒出溴的苯溶液,该操作方法合理,故C符合题意;

D.图中缺少环形玻璃搅拌棒,则不能准确测定反应的最高温度,故D不符合题意;

故答案为:C。

分析:A.瓷坩埚中含有二氧化硅,不能熔融碱性物质

B.溴水具有氧化性,能够腐蚀橡胶,不能用橡皮塞

C. 分液。下层从下口放出,上层从上口倒出

D.中和热的测定装置需要环形玻璃搅拌棒

3. D

解析:A. 碳酸钙的分解生成氧化钙和二氧化碳,反应是吸热反应,故A不符合题意;

B. 灼热的炭与二氧化碳反应生成一氧化碳,反应是吸热反应,故B不符合题意;

C. Ba(OH)2·8H2O晶体和NH4Cl晶体混合生成氯化钡、氨气和水,反应是吸热反应,故C不符合题意;21cnjy.com

D. 钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,是放热反应,故D符合题意。

故答案为D。

分析:根据图像分析得到反应为放热反应。

4. D

解析:A.根据图中信息得到HCN能量比HNC能量低,再根据能量越低越稳定,因此HCN比HNC稳定,A不符合题意;

B.根据焓变等于生成物总能量减去反应物总能量,因此该异构化反应的 ,B不符合题意;

C.根据图中信息得出该反应是吸热反应,因此正反应的活化能大于逆反应的活化能,C不符合题意;

D.使用催化剂,不能改变反应的反应热,只改变反应路径,反应热只与反应物和生成物的总能量有关,D符合题意;

故答案为:D

分析:A.物质的能量越低越稳定;

B.=生成物总能量-反应物总能量;

C.根据图中信息得出该反应是吸热反应,因此正反应的活化能大于逆反应的活化能;

D.催化剂,只改变反应路径,不能改变反应热。2·1·c·n·j·y

5. C

解析:A. 标准状况下,22.4 L NO 和 22.4 L O2 混合后,两者反应会生成NO2 , 分子总数为 1.5 NA , A不符合题意;

B. 0.1mol?L-1 的氨水中,溶液中各微粒的物质的量存在以下关系: n(NH 4+)+n(NH3)+n(NH ?H2O)=0.1 L/mol,因为不知道溶液的体积,不能计算其物质的量,B不符合题意;

C. 已知氢气的热值为 143kJ?g-1 , 则氢气充分燃烧的热化学方程式可表示为: H2(g)+O2(g)= H2O(l) ΔH=-286 kJ?mol ?1 , C符合题意;

D. 酸性高锰酸钾溶液检验火柴头燃烧产生的 SO2 气体,当 10mL0.1mol?L -1 的酸性高锰酸钾溶液刚好褪色时,根据的是电子守恒,转移的电子总数为 0.1mol/L×0.01L×5=0.005mol=0.005NA , D不符合特意。

故答案为:C

分析:A. NO和O2发生如下反应:2NO+O2=2NO2;

B. 计算溶液中的溶质的物质的量,必须考虑溶液的体积;

C. 注意热值的单位kJ?g-1 , 1molH2为2g;

D. 酸性高锰酸钾和SO2 反应,高锰酸钾中的Mn由+7价,变为+2价,据此解答。

6. B

解析:A、 碰撞理论认为,反应物分子间必须相互碰撞才有可能发生反应,但不是每次碰撞都能发生反应。在化学上,把能够发生反应的碰撞称为有效碰撞;

B、令断裂1molH-I键所需能量xkJ,△H=反应物键能总和-生成物键能总和=[(b+c)-2x]kJ·mol-1=-akJ·mol-1 , 推出x=, 断裂2molHI分子中的化学键所学能量为(b+c+a)kJ·mol-1 , C符合题意;

C、H=-akJ·mol-1 , 说明该反应为放热反应,即反应物总能量大于生成物的总能量,B不符合题意;

D、H2和I2反应为可逆反应,反应不能进行到底,即本题无法计算出放出的热量,D不符合题意。

故答案为:B

分析:A.有效碰撞必须满足两个条件:(1)是发生碰撞的分子具有较高的能量;(2)是分子在一定方向上发生碰撞 ;

B、根据键能计算计算可得;

C、反应物总能量大于生成物的总能量为放热反应;

D、可逆反应不能进行到底,具有一定的限度。

7. D

解析:A.燃烧热是指1mol硫蒸气完全燃烧时放出的热量,A不符合题意;

B.已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)? △H=-571.6kJ/mol,可以得出1molH2完全燃烧生成液态水放出的热量为285.8kJ,则H2的燃烧热为285.8kJ/mol,B不符合题意;

C.在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(aq) △H=-57.3kJ/mol,若将含1molCH3COOH的稀醋酸溶液与含1molBa(OH)2的稀溶液混合,CH3COOH是弱酸,CH3COOH电离时要吸收热量,放出的热量小于57.3kJ,C不符合题意;

D.焓变等于断裂化学键吸收的能量减去成键释放的能量,则b+c-2E(H-Cl)=-a,断开1 mol H-Cl键所需的能量为kJ,D符合题意。

故答案为:D

分析:A.燃烧热是指在25C°、101kPa时,1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量;

B.燃烧热是1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量。;

C.电离吸热,所以放出的热量小于57.3kJ;

D.反应物的键能总和-生成物的键能总和。

8. C

解析:A. 燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量,其中C→CO2(g),H→H2O(l),因此写出的CO和H2的标准燃烧热的热化学方程式中不含有H2O(g),因此无法推算出该反应的ΔH , 故A不符合题意;

B. 反应过程中断裂化学键吸收能量,形成化学键放出能量,过程I、II都有化学键的断裂,所以都为吸热过程,但是过程I还包括CO的吸附过程,存在热量变化,因此过程I、II吸收的热量不相等,故B不符合题意;

C. 根据图知,过程Ⅰ和过程Ⅱ分别有一个水分子中的氢氧键断裂,过程Ⅲ断裂一个氢氧键,同时形成一个氢氧键,并生成一个水分子,所以在该反应过程中,实际有两个H2O参与反应,断裂了三个氢氧键,故C符合题意;

D. 使用催化剂可以降低该反应的活化能,提高反应速率,但不改变焓变,故D不符合题意;

故答案为:C。

分析:燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量,例如C→CO2(g),S→SO2(g),H→H2O(l),燃烧反应为放热反应,在用文字叙述燃烧热时用正值,用ΔH表示时带负号。

9. A

解析:根据盖斯定律分析,反应②×2-反应①+反应③×2即可得热化学方程式为:2C(s)+2H2(g)+O2(g)=CH3COOH(l) ΔH=-393.5×2+870.3-285.8×2= -488.3kJ·mol-1 ,

故答案为:A。

分析:根据盖斯定律构造目标方程式,然后计算焓变即可。

10. A

解析:A. 从实验装置看,图中还缺少一个重要的仪器是环形玻璃搅拌棒,故A符合题意;

B. 做完一次完整的中和热测定实验,需要测反应前酸的温度、碱的温度、中和反应时的最高温度,所以温度计需要使用3次,故B不符合题意;21世纪教育网版权所有

C. 烧杯间的碎纸屑的作用是保温,防止热量散失,故C不符合题意;

D. 中和热△H是负值,由于实验过程中有热量的散失,所以测得的中和热△H比理论值要大,故D不符合题意;

故答案为:A。

分析:A.测量中和热时需要用环形玻璃搅拌器搅拌;

B.温度计需要使用3次;

C.碎纸屑起到保温的作用;

D.中和热的焓变为负值,放出的热量越少,焓变越大。【来源:21cnj*y.co*m】

11. A

解析:已知:2H2O(g)=O2(g)+2H2(g) ΔH1 ①

Cl2(g)+H2(g)=2HCl(g) ΔH2 ②

2Cl2(g)+2H2O(g)=4HCl(g)+O2(g) ΔH3 ③

根据盖斯定律,将反应①+反应②×2即可求得反应③,因此有ΔH3=ΔH1+2ΔH2。

故答案为:A

分析:盖斯定律:化学反应不管是一步完成还是分几步完成,其总反应所放出的热或吸收的热总是相同的。其实质是化学反应的焓变只与始态和终态有关,而与途径无关。

12. C

解析:A. 燃烧热是指可燃物完全燃烧生成稳定化合物时放出的热量,氢气燃烧热应生成液态水,2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=?483.6kJ?mol?1 , 反应中生成物水为气态,A项不符合题意;

B. 醋酸是弱酸,电离过程需要吸热,则含20.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出小于28.7kJ的热量,B项不符合题意;

C. C(石墨?s)=C(金刚石?s)△H>0,可知石墨转化为金刚石吸热,即金刚石的总能量高,能量越高越不稳定,则石墨比金刚石稳定,C项符合题意;

D. 2molC完全燃烧生成CO2放出的热量比生成CO放出的热量要多,焓变为负值,则b>a,故D不符合题意;

故答案为:C。

分析:A.生成的气态水不是稳定氧化物;

B.醋酸是弱酸,电离时吸收热量;

C.能量越高越不稳定;

D.放热反应的焓变为负值,放出的热量越多,焓变越小。

二、填空题

13. -285.8kJ/mol;H2(g)+ O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ/mol

解析:在101 kPa时,氢气在1.0 mol氧气中完全燃烧,生成2.0 mol液态水,放出571.6 kJ的热量,所以1mol氢气完全燃烧生成1.0 mol液态水放出热量285.8kJ,氢气的标准燃烧热ΔH=-285.8kJ/mol;则氢气燃烧热的热化学方程式为H2(g)+ O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ/mol。

分析:燃烧热是指物质与氧气进行完全燃烧反应时放出的热量;

热化学方程式是用以表示化学反应中的能量变化和物质变化。热化学方程式的意义为热化学方程式不仅表明了一个反应中的反应物和生成物,还表明了一定量物质在反应中所放出或吸收的热量。

14. CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) ΔH=-893 kJ·mol-1

解析:CH4的燃烧热为893 kJ·mol-1 , 依据燃烧热是1 mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量,反应的热化学方程式为CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) ΔH=-893 kJ·mol-1。表示燃烧热的热化学方程式中可燃物的化学计量数必为1,答案不能改用其它方式表示。

分析:本题主要考查燃烧热与热化学方程式的书写。根据燃烧热的概念书写热化学方程式,注意遵循质量守恒、原子守恒、电荷守恒,并标注各物质的状态及 ΔH 的正负,据此进行分析解答。

15.(a﹣ b)

解析:解:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=a kJ/mol? ①; 2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=b kJ/mol ②,根据盖斯定律可知,目标反应为①﹣ ②,所以N2(g)+3H2O(l)=2NH3(g)+1.5O2(g)的△H=(a﹣ b)kJ/mol,故答案为:(a﹣ b)kJ/mol.

分析:已知:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=a kJ/mol ①

2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=b kJ/mol ②

根据盖斯定律可知,目标反应的可由①﹣ ②得到,据此分析.21·cn·jy·com

三、综合题

16. (1)反应物总能量;生成物总能量;无影响;降低;催化剂改变了反应历程,使活化能E降低

(2)-198

(3)-790 kJ/mol

解析:(1)图中A表示的反应物的总能量,C表示的是生成物的总能量;E表示的反应所需的活化能,反应热ΔH由反应物和生成物总能量的相对大小决定,与反应的活化能无关,因此E的大小不影响反应热的大小;加入催化剂后,催化剂会改变反应的历程,使得活化能降低,因此B点降低;

(2)由于1molSO2(g)被氧化时的ΔH=-99kJ/mol,图中ΔH表示的是2molSO2(g)发生反应时的反应热,因此图中ΔH=2×(-99kJ/mol)=-198kJ/mol;

(3)由于单质S的燃烧热为296kJ/mol,因此可得热化学方程式S(s)+O2(g)=SO2(g)? ΔH=-296kJ/mol,S(s)转化为SO3(g)的化学方程式为:2S(s)+3O2(g)=2SO3(g),根据盖斯定律可得,该反应的反应热ΔH=(-296kJ/mol)×2+(-198kJ/mol)=-790kJ/mol;

分析:(1)根据图示能量图中各个能量表示的反应热进行分析;

(2)图中ΔH是指2molSO2发生反应的反应热,结合1molSO2被氧化时放出的热量进行计算;

(3)根据单质硫的燃烧热得出热化学方程式,结合盖斯定律计算S(s)转化为SO3(g)的反应热;

17. (1)①②③④

(2)285.8 kJ/mol;393.5 kJ/mol

(3)1 429.0 kJ

(4)283.0 kJ/mol;CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g) ΔH=-283.0 kJ/mol

解析:(1)所有燃烧均为放热反应,故①②③④均为放热反应。(2)燃烧热为1 mol纯物质完全燃烧生成稳定氧化物时放出的热量,H2的燃烧热为285.8 kJ/mol,C的燃烧热为393.5 kJ/mol。(3)Q放= ×285.8 kJ/mol=1 429.0 kJ。(4)根据盖斯定律由④-③可得,CO(g)+ O2(g)=CO2(g)ΔH=-283.0 kJ/mol,故CO的燃烧热为283.0 kJ/mol。

分析:(1)常见的燃烧反应属于放热反应;

(2)氢气的燃烧热指1摩尔氢气完全燃烧生成液态水放出的热量;

(3)5mol氢气生成液态水放出的热量1 429.0 kJ?? ;

(4)关于热化学方程式的书写与盖斯定律的运用,首先明确目标方程式,然后根据已知方程式进行适当变还加减消元,即可得出答案。

18. (1)环形玻璃搅拌棒

(2)偏小

(3)相等;因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1 mol H2O所放出的能量,与酸碱的用量无关

(4)HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=﹣51.8 kJ/mol

解析:(1)图示装置中还需少仪器环形玻璃搅拌棒;

(2)大烧杯上如果没有盖上硬纸板,则产生的热量会有一部分向周围传递,使得求得的中和热数值偏小;

(3)由于中和热是指强酸和强碱的稀溶液反应生成1molH2O时所放出的热量,因此实验数据最终都需转化为生成1molH2O时所放出的热量,因此所求中和热相等;

(4)实验②的数据与实验①和实验③差距较大,因此在求取平均值时,应舍去,因此反应前后的温度差为, 则反应过程中放出的热量为:4.18J/(g·℃)×(1g/mL×50mL+1g/mL×50mL)×3.1℃×10-3kJ=1.2958kJ;该过程中生成水的物质的量为0.025mol,因此每生成1molH2O时放出的热量为:, 则表示反应中和热的热化学方程式为:HCL(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)? ΔH=-51.8kJ/mol;

分析:此题是对中和热测定实验的考查, 结合中和热的定义、测定实验过程进行分析。

19. (1)-283 kJ·mol-1

(2)CO(g)+Na2O2(s)=Na2CO3(s) ΔH=-549 kJ·mol-1

(3)(a-2b);a/2

解析:(1)2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) ΔH=-566 kJ·mol-1 , 燃烧热是101kPa,1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时放出热量,则一氧化碳的燃烧热为△H=?283kJ/mol。本小题答案为:?283kJ/mol。

(2)已知①2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=?566kJ/mol

②Na2O2(s)+CO2(g)=Na2CO3(s)+1/2O2(g)△H=?266kJ/mol,

由盖斯定律:1/2×①+②得CO(g)+Na2O2(s)=Na2CO3(s)△H=1/2×(?566kJ/mol)+(?266kJ/mol)=?549kJ/mol。本小题答案为:CO(g)+Na2O2(s)=Na2CO3(s)△H=?549kJ/mol。(3)①已知CO2(g)+2NaOH(aq)=Na2CO3(aq)+H2O(l)△H=?akJ/mol? (1)

CO2(g)+NaOH(aq)=NaHCO3(aq)△H=?bkJ/mol??

(3)由盖斯定律:(2)×2?(1)得CO2(g)+H2O(l)+Na2CO3(aq)=2NaHCO3(aq)的△H=(a?2b)kJ/mol。本小题答案为:(a?2b)kJ/mol。

②CO2与足量的NaOH溶液充分反应,其反应的热化学方程式为:CO2(g)+2NaOH(aq)=Na2CO3(aq)+H2O(l)△H=?akJ/mol,标况下,11.2LCO2的物质的量为

n(CO2)=11.2L/22.4L/mol=0.5mol,则放出的热量为0.5mol×akJ/mol=a/2kJ。本小题答案为:a/2。

分析:(1)根据燃烧热的定义计算一氧化碳的燃烧热即可;

(2)根据盖斯定律计算一氧化碳与过氧化钠反应的焓变,然后书写热化学方程式即可;

(3)根据盖斯定律进行计算即可。

20. (1)430;AD;

(2)CO;的产率低,说明催化剂X有利于提高反应Ⅲ速率;选择性膜吸附 ,促进反应Ⅱ平衡正向移动

解析:(1)①由图1的数据可知,C2H6(g)、CO2(g)、CO(g)、H2(g)的相对能量分别为-84kJ?mol-1、-393 kJ?mol-1、-110 kJ?mol-1、0 kJ?mol-1。由题中信息可知,?H=生成物的相对能量-反应物的相对能量,因此,C2H6(g)+2CO2(g)?4CO(g)+3H2(g) ?H3=(-110 kJ?mol-1)?4-(-84kJ?mol-1)-( -393 kJ?mol-1)?2=430 kJ?mol-1。②A.反应Ⅰ为吸热反应,升高温度能使其化学平衡向正反应方向移动,故其平衡常数增大,A正确;

B.反应Ⅰ和反应Ⅱ的正反应均为气体分子数增大的反应,增大压强,其化学平衡均向逆反应方向移动,B不正确;

C.反应Ⅲ的产物中有CO,增大CO的浓度,能使反应Ⅱ的化学平衡向逆反应方向移动,故其不利于乙烷脱氢,不利于乙烯的生成,C不正确;

D.反应Ⅳ的反应前后气体分子数不变,在恒温恒压下向平衡体系中通入水蒸气,体系的总体积变大,水蒸气的浓度变大,其他组分的浓度均减小相同的倍数,因此该反应的浓度商变大(大于平衡常数),化学平衡向逆反应方向移动,D正确。

综上所述,描述正确的是AD。

③由题中信息可知,反应Ⅱ分两步进行,第一步的反应是C2H6(g)+CO2(g)?C2H4(g)+H2(g) +CO2(g),C2H4(g)、H2(g)、CO2(g)的相对能量之和为52 kJ?mol-1+0+(-393 kJ?mol-1)= -341 kJ?mol-1;第二步的反应是C2H4(g)+H2(g) +CO2(g)?C2H4(g)+H2O(g) +CO(g),其活化能为210 kJ?mol-1 , 故该反应体系的过渡态的相对能量又升高了210 kJ?mol-1 , 过渡态的的相对能量变为-341 kJ?mol-1+210 kJ?mol-1= -131 kJ?mol-1 , 最终生成物C2H4(g)、H2O(g)、CO(g)的相对能量之和为(52 kJ?mol-1)+(-242 kJ?mol-1)+(-110 kJ?mol-1)= -300 kJ?mol-1。根据题中信息,第一步的活化能较小,第二步的活化能较大,故反应Ⅱ分两步进行的“能量—反应过程图”可以表示如下: 。(2)①由题中信息及表中数据可知,尽管CO2和C2H6按物质的量之比1:1投料,但是C2H4的产率远远小于C2H6的转化率,但是CO2的转化率高于C2H6 , 说明在催化剂X的作用下,除了发生反应Ⅱ,还发生了反应Ⅲ,而且反应物主要发生了反应Ⅲ,这也说明催化剂X有利于提高反应Ⅲ速率,因此,CO2氧化C2H6的主要产物是CO。故答案为:CO;C2H4的产率低说明催化剂X有利于提高反应Ⅲ速率。②由题中信息可知,选择性膜技术可提高C2H4的选择性,由反应ⅡC2H6(g)+CO2(g)?C2H4(g)+H2O(g) +CO(g)可知,该选择性应具体表现在选择性膜可选择性地让C2H4通过而离开体系,即通过吸附C2H4减小其在平衡体系的浓度,从而促进化学平衡向正反应方向移动,因而可以乙烷的转化率。故答案为:选择性膜吸附C2H4 , 促进反应Ⅱ平衡向正反应方向移动。【出处:21教育名师】

分析:根据题中信息用相对能量求反应热;根据平衡移动原理分析温度、压强和反应物的浓度对化学平衡的影响,并作出相关的判断;根据相关物质的相对能量和活化能算出中间产物、过渡态和最终产物的相对能量,找到画图的关键数据;催化剂的选择性表现在对不同反应的选择性不同;选择性膜是通过吸附目标产品而提高目标产物的选择性的,与催化剂的选择性有所区别。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_