山西省古县一中2019-2020学年高一下学期期中考试语文试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山西省古县一中2019-2020学年高一下学期期中考试语文试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 108.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-14 21:44:44 | ||

图片预览

文档简介

古县一中2019~2020学年第二学期期中考试试卷

高一语文

(时间:120分钟 满分:150分)

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

荐举与科举

从理论上说,荐举制是一种合理的官僚选拔制度,因为优秀的政治人才通常不是考试所能选拔出来的。就结果而言,荐举制在乱世环境与治平及大体可以苟安的环境,所取得的效果判然有别。

在春秋战国及曹操时代,荐举制取得了良好的效果。尤其是曹操,提出了唯才是举的选官标准,宣布一个人不管出身如何卑微、品德如何恶劣、曾有过何等的劣迹,只要有治国用兵之术,他都会重用。

荐举之所以能在乱世执行较好,主要原因是乱世存在有效的危机约束机制。生死存亡的竞争环境使大家真正成为“同一战壕的战友”,成为“一损俱损,一荣俱荣”的命运共同体。无论上司简拔下属,还是下属拥戴上司,都不得不把真才实干放在首位。???

可是,荐举一旦到了治平及大体可以苟安的环境,没有乱世里的那套生死存亡的危机约束机制,人的私心及贪欲很快就暴露出来,将荐举制中脆弱的理性及公平掏空。无论是两汉察举制还是魏晋南北朝九品中正制,实行不久都很快出现了极其严重的名不副实。察举制的结果是“举秀才不知书,察孝廉父别居;寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”。九品中正制的结果是,负责选人的中正(官名)一点也不中正,屁股完全坐到了世家大族那一边,使该制度彻底沦为世家大族把持政治的工具。

而科举制实际上也就是中国人情非得已时所划的一道杠杠而已。科举制与其说是较为优秀的官僚选拔制度,不如说是至为优秀的文人选拔及塑造制度。科举及第者多是一流的文人,而一流的文人却多非一流的政治家。文人最大的特点是善于把简单的问题弄得很复杂,而政治家最大的特点是善于把复杂的问题提炼为很简单;文人最需要的是多情,而政治家最忌讳的是妇人之仁。

从从政的需要来看,科举出身的文人多属智商很高、情商偏低之类。可是,科举偏偏令苏轼之类“天生就是文人”的人,其人生志向或者说是人生第一志向不是写诗而是做官,且官瘾都还不小;同时科举还使他们不仅能当上官,而且多半要在仕途上不断地遭遇坎坷及沧桑,进而因为沧桑而柔肠寸断,由于坎坷而入木三分,总之是越来越适宜写诗了。结果事与愿违,一心想当的大官未必当成,大诗人反倒切切实实地做成了。

在历史的时空里,科举正面意义较多,毕竟科举堪称国人“自行设计并制造、享有自主知识产权”的最严密、最公平(但非公正)的选官制度,毕竟通过科举选拔出来的大多是聪明人,用聪明人治理国家总比笨蛋要好。

但从今天的角度看,科举又确实负面性很多。科举诞生后,中国读书人的心被牢牢拴在乌纱帽上,眼睛则被紧紧锁在获得乌纱帽必备的敲门砖——儒家经典及文学创作上,对社会发展作用更大、更直接、更具体的自然科学技术,却被中国读书人几尽忽略。科举走向成熟、发达的宋代以后,中国读书人心无旁骛地在人的内心世界兜圈子、挖潜力,试图从心灵的角度寻求突破,以救众生,可结果却是越想越片面,越走越极端,越“发展”越钳制人性,直到今天仍余孽未消。

科举使中国读书人纷纷成为或者渴望成为统治体系内的一员,使传统中国社会始终缺乏独立的知识阶层,缺乏真正的封建帝制的异端及挑战者,无法产生不同于封建制度、思想及伦理的新制度、新思想、新文化,从而直接导致了中国封建社会的长期延续。

科举本质上是将读书彻底名利化,久而久之,科举制也就很自然地强化了国人本已浓厚的名利心,造就了中国社会惯以“成王败寇”论人生高低的非正常心态,使整个社会対失意者缺乏应有的包容度。

1.下列有关“荐举制”的解说,正确的一项是(3分)(? ?)

A.荐举制造就了中国社会惯以“成王败寇”论人生高低的非正常心态,使整个社会对失意者缺乏应有的包容度。

B.“举秀才不知书,察孝廉父别居;寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”,可见,大体可以苟安的环境里,九品中正制出现了极其严重的名不副实。

C.荐举制是一种合理的官僚选拔制度,因为优秀的政治人才通常不是考试所能选拔出来的。

D.荐举制在乱世执行较好,而在治平及大体可以苟安的环境中,则被掏空了脆弱的理性及公平。

2.下列有关“科举制”的解说,正确的一项是(3分)(?? )

A.通过科举选拔出来的都是聪明人,用聪明人治理国家总比笨蛋要好。

B.在历史的时空里,科举的负面性很多,它让中国读书人的心被牢牢拴在乌纱帽上。

C.科举制诞生后,中国读书人心无旁骛地在人的内心世界兜圈子、挖潜力,试图从心灵的角度寻求突破,以救众生。

D.科举选拔出的人多属智商很高、情商偏低之类,多非一流的政治家。

3.下列分析推断,不符合原文意思的一项是(3分)(?? )

A.在缺乏危机约束机制下,荐举制得以较好实行的前提之一是:荐举者须是既有识人慧眼又具无私品德的人。

B.科举虽然堪称国人“自行设计并制造、享有自主知识产权”的最严密、最公正的选官制度,但在本质上,却是将读书彻底名利化。

C.科举不仅使中国读书人几尽忽略自然科学,且高度强化了国人官本位意识,还使传统中国社会始终缺乏独立的知识阶层,缺乏真正的封建帝制的异端及挑战者。

D.无制度保证荐举者公正无私,且荐举权基本被贵族垄断,所以九品中正制在诞生不久自然地走向了初衷的反面,成为贵族把持政治的工具。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:

近日,中国慕课大会召开,让中国慕课再次受到广泛关注。所谓慕课,即大规模开放在线课程,是“互联网+教育”的产物。2018年,教育部正式推出首批490门“国家精品在线开放课程”,在高校和社会引起强烈反响和广泛好评。互联网、大数据、人工智能等技术快速发展,打破了时空的限制,拓展了学校的边界。通过慕课的线上平台,知识可以跨山越海,实现无远弗届的传播。中国慕课建设经过6年的快速发展,形成了“大带小、强带弱、同心同向、共同发展”的良好局面。从课程数量上来说,上线慕课数量由2017年的3200门增加到12500门,增加近3倍;学习人数由5500万人次到2亿多人次,增加近3倍;从结构上来说,从面广量大的公共课、通识课逐步拓展到专业基础课、专业课和实验课,建立起覆盖所有专业门类的慕课体系。如今,我国慕课的数量和应用规模居于世界第一。

(摘编自《中国慕课 促进“互联网+教育公平”》,2019年4月22日《人民日报》)

材料二:

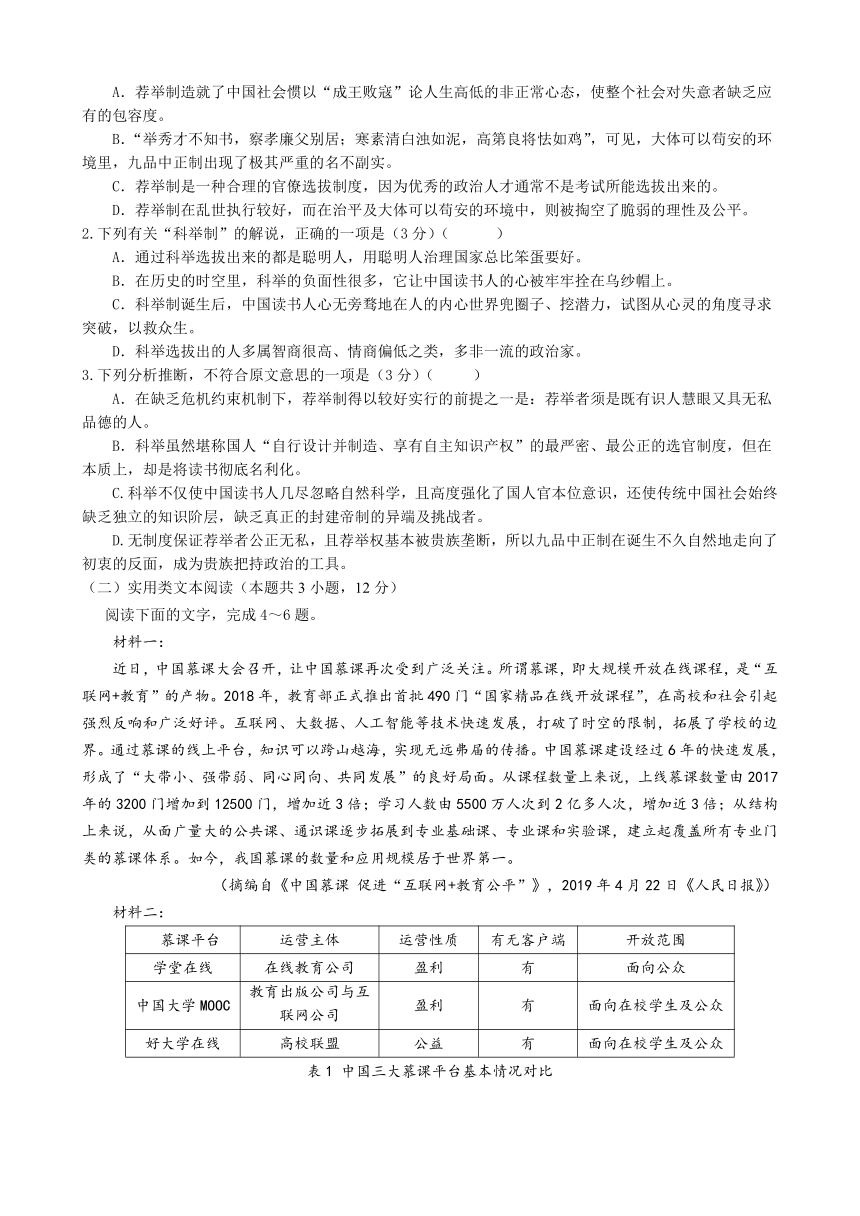

慕课平台 运营主体 运营性质 有无客户端 开放范围

学堂在线 在线教育公司 盈利 有 面向公众

中国大学MOOC 教育出版公司与互联网公司 盈利 有 面向在校学生及公众

好大学在线 高校联盟 公益 有 面向在校学生及公众

表1 中国三大慕课平台基本情况对比

学科领域 课程数量

慕课平台 哲学 教育学 经济学 文学 历史学 法学 理学 工学

学堂在线 31 67 67 56 28 55 167 272

中国大学MOOC 56 260 180 211 63 180 577 929

好大学在线 81 97 208 208 58 148 265 399

表2三大慕课平台部分学科领域开设课程数量对照

(摘编自三大慕课平台官网)

材料三:

“互联网+教育”改变了什么?不管你什么身份,身处何地,只要有一根网线,慕课上大量的学习课程就可以一键获取。借助互联网的技术优势,慕课打破了传统教育的时空界限,打破了优质教育资源的垄断,促进了优质教育资源开放共享。

于传统教学而言,慕课上“别人家的老师”无形中成为线下授课老师的参照对象,压力也是动力,从“以老师为中心”到“以学生为中心”的转变,课堂形式的日趋丰富和信息密度的加大,很难说与慕课建设浪潮毫无关系。而且随着技术的不断发展和认识的不断深入,慕课于教育改革的意义和价值更加凸显。但处于快速成长期的慕课并不是没有烦恼。从诞生初期,慕课建设就始终伴随着完成率不高的质疑声。有统计报告指出,中国慕课的课程完成率可能只有4%~15%。在2亿多的学习人次中,有近一半是社会学习者,其完成率或更不乐观。按照传播学的知沟理论,经济社会地位和教育水平正是造成知识差距的主要因素。慕课建设确实带给我们更多玫瑰色的希望,但在这之下掩藏的知识鸿沟,我们也不能视而不见。

从热推“颠覆者”概念到对“(慕课)不能取代传统教育”成为共识,更为理性的审视必将推动慕课建设行稳致远。而对于每个学习者来说,收藏、报名一打精品课程确实可以疏解快节奏社会中的焦虑感和失控感,但好饭也需要一口一口吃,所以与其做着玫瑰色的梦,不妨先登录打卡,学起来。

(摘编自《理性审视推动慕课建设行稳致远》,2019年4月22日《光明日报》)

4.下列对“慕课”有关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)(?? )

A.慕课是“互联网+教育”的产物,所有的优质课程都可以下载到电脑上随时免费观看学习。

B.中国慕课发展迅速,无论从课程数量还是课程结构方面都有长足发展,稳居世界第一位。

C.不论是在校学生还是社会学习者其慕课课程完成率都比较低,后者的完成率可能更低一些。

D.因为慕课能够带给我们玫瑰色的希望,所以它可以疏解人们现代生活中的焦虑感和失控感。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)(?? )

A.材料二表1是从慕课平台的运营主体、运营性质、开放范围等方面,介绍了中国三大慕课平台的相关情况,给人整体的印象。

B.学堂在线和中国大学MOOC两个平台理学和工学两个学科的开设课程数量之和,远远超过其它六个学科开设课程数量之和。

C.学堂在线和好大学在线课程最少的两个学科都是历史学和哲学,体现平台管理机构所在大学以理为主、重理轻文的办学特色。

D.三个慕课平台的共同特点是向公众开放,并且都提供学习客户端,方便学习者随时地学习在线课程,为学习型社会建设做了贡献。

6.与传统教育相比,慕课学习有哪些独特优势?请结合材料简要分析。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

阅读下面的文字,完成7~9题。

大 隐

马宝山

酒一醒,孟浩然就后悔了。他知道又一次失去了求仕的机会。

几天前,襄州刺史韩朝宗约孟浩然吃酒吟诗,谈得甚欢。刺史十分欣赏孟浩然的才学,决定把他举荐给皇上,为朝廷效力。说好两天后一起赴长安去见皇上。

第三天,当韩朝宗派人前来孟家,唤他一同进京时,和朋友喝得醉醺醺的孟浩然说:已经喝酒了,哪有时间管他。来人见劝不走孟浩然,回去禀告刺史。韩朝宗很生气,一个人独自进京去了。

说来,这已经不是头一回了。六年前,孟浩然正在王维处谈诗论文,唐玄宗李隆基忽然来了。王维以孟浩然是布衣不能面圣为由,叫他躲在床底下。皇上与王维谈了一些政务之后,看到桌上有诗笺,便随手拿起来看。这诗正是孟浩然所写的《岁暮归南山》,诗云:“北阙休上书,南山归敝庐。不才明主弃,多病故人疏。白发催年老,青阳逼岁除。永怀愁不寐,松月夜窗虚。”

玄宗看了“不才明主弃”一句不大高兴,悻悻然对王维说:“这人岂有此理,他自己不来找我,怎么可以说我弃他呢!”

皇上走后,王维很是埋怨了几句孟浩然。仕不成还受一顿奚落。那一次的求仕之路也就这样断了。

这两件事,使原本一心报国的孟浩然心寒。加上孟浩然读些史书,发现自己的性格根本无法适应尔虞我诈的官场,决定不再求官,进山隐居起来了。

孟浩然隐于鹿门山的鹿门寺。寺院里有殿堂僧房数十楹。除了一二十僧人外,没有闲杂人来,十分清静。

鹿门山东南三十里外是襄阳城,有一位叫姚邺宸的长史。这是一个为襄州刺史做文案的七品官。姚长史雅爱诗书,特别喜欢孟浩然风神散朗、清淡自然的山水田园诗。姚长史听说孟浩然在鹿门山就跑来,想与诗人切磋,向他请教。

头一回进山,孟浩然醉酒,没有见到。第二回进山,说是孟浩然病了,也没有相见。姚长史真是个执着的文人,没过一个月,再次进山。寺里住持告诉姚长史,说孟浩然游山去了。姚长史在寺里等了半天,游山的孟浩然还不见回来。长史就告别住持下山去了。走到半路,他看到一个樵夫坐在一块石头上歇息,见到自己就热情地打招呼:“官家,下马歇歇脚吧。”

姚长史就下马,刚坐下,樵夫就问:“是来见孟山人的吧?”

姚长史奇道:“你怎知道?”

樵夫笑了笑:“时常有读书人来见孟山人,可是,这个孟山人却有些怪异,来人十之八九是见不到他的——您也是来与山人谈诗论文的吧?”

姚长史说:“孟浩然是与王维并称‘王孟’的诗人,他的山水田园诗文名扬天下,我是来向先生讨教的。”

樵夫从腰带上解下两个装酒的葫芦,一个递给姚长史说:“秋天里山风硬,喝两口酒驱驱寒吧。”说着自己先饮了一口,“孟浩然应试不第,仕途困顿,纵情山水,对自然景致、田园风光感慨几句,哪有多少好诗呀!”

“世人说孟山人的诗句句尽堪传,此话不虚啊!”姚长史呷一口酒说。

他们坐在路边石上,好一阵谈论孟浩然的诗文,姚长史才上马走了。他很是奇怪,自己怎么和一个砍柴的人谈论诗文这么长时间呢?

说着冬天就到了,姚长史就要随刺史大人进京赴任,他想走前再去拜见孟浩然。姚长史就踏雪进山,进鹿门寺院,在住持僧房里喝茶暖身。住持问:“又访孟山人来啦?”

姚长史说:“年底就要进京了,想见一下孟先生啊。”

“去吧,刚才还见先生往屋子里抱柴,想是暖屋子迎长史的吧。”

姚长史推开孟浩然的屋子,里面暖暖的,却不见主人。长史就翻看先生散放在桌子上的诗笺。许久也不见主人影子,他便走出屋子在院子里一边寻人,一边游览这座始建于东汉的寺院,一直到晌午也没有找见孟浩然。姚长史心中索然,与住持告别。

住持送姚长史出山门,住持问:“可与孟先生畅谈?”

姚长史悻然道:“哪里畅谈,影子都没见一个,满院子寻,只见一个头戴幞头的扫雪人。”

“带紫色幞头的人? 哈哈,那便是孟大山人啊!”住持仰头大笑。

姚长史愕然:“失之交臂,看来我与山人真是无缘啊!”

住持笑了,“你们是见过面的,就在路边一块石头上,还说了好大一阵子话嘛!”

此时,他们的脚步已经走到那块路石边,姚长史一下子想起秋天坐在石上与樵夫谈诗论文的情景来了。他“啊”了一声,“那个樵夫就是孟浩然,孟大山人哪?!”

住持长笑不止。

人说:小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝。可谁见过孟浩然这样隐居的呢?

姚长史不胜慨叹:“孟浩然乃真正大隐啊!”

(有删改)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)(?? )

A.小说主体部分以姚长史的经历、见闻和感受来写孟浩然,与《林黛玉进贾府》中通过林黛玉的眼睛、行动和心理来写贾府有相似之处。

B.小说语言自然流畅,“吃酒吟诗”“谈诗论文”“仕途困顿”失之交臂”等四字词语的加入,又让语言显得典雅厚重。

C.文中两次写到孟浩然醉酒不见人,意在说明孟浩然出仕不成不能全怪别人,他自己醉酒误事也是原因。

D.孟浩然与姚长史坐石谈诗论文的情节在文中两次出现,前后照应,一设谜,一解谜,给文章添了曲折,也增了趣味。

8.文末姚长史慨叹“孟浩然乃真正大隐”,请结合全文,简要分析姚长史这样评价孟浩然的原因。(6分)

___________________________________________________________________________

9.小说前几段写孟浩然错过出仕机会的两次经历,在文中起何作用? 请结合全文进行分析。(6分)

___________________________________________________________________________

二、古诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题.19分)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师师不必贤于弟子闻道有先后术业有专攻如是而已

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.?是故弟子/不必不如师/师不必贤于弟子/闻道有先后/术业有专攻/如是而已

B.?是故弟子不必不如师/师不必贤于弟子/闻道有先后/术业有专攻/如是而已

C.?是故/弟子不必不如师/师不必贤于弟子闻道/有先后术业/有专攻如是而已

D.?是故弟子不必不如师/师不必贤于弟子闻/道有先后术/业有专攻如/是而已

11. 下列对相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A. 左迁,降低官职,即降官;迁本指变动官职,汉代贵右贱左,故将贬官称为左迁,后世沿用之。

B. 古人对“死”的讳称很多,因封建社会等级森严,因此天子死叫“崩”,诸侯王死叫“薨”,士大夫死叫“卒”。

C. “六艺经传皆通习之”,其中“六艺”是指礼、乐、射、御、书、数。

D. 巫医百工之人:巫医,古代巫、医不分,巫的职业为祝祷、占卜等,也用药物等为人治病。百工,各种手工艺人。

12. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A. 本文的中心论点是“学者必有师”,“道之所存,师之所存”。第一段正面阐述了教师的作用、从师的必要和择师的标准。

B. 第二段慨叹师道不传已久,运用对比的手法,把“古之圣人”从师与“今之众人”耻学于师,“其子”习句读从师与“其身”惑而不从师,巫医乐师百工之人“不耻相师”与士大夫之族讥笑相师分别对比,批判了“士大夫之族”耻于从师的不良风气。

C. 第三段以孔子从师的范例,进一步阐明教师的作用和“道之所存,师之所存”的道理。

D. 最后一段说明写作本文的缘起,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时”“能行古道”,又一次强调了他的观点。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。(5分)

(2)位卑则足羞,官盛则近谀。(5分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成14~15题。

贺新郎

刘过

弹铗①西来路。记匆匆、经行十日,几番风雨。梦里寻秋秋不见,秋在平芜远树。想雁信落、家山何处?万里西风吹客鬓,把菱花、自笑人如许。留不住,少年去。

男儿事业无凭据。记当年、击筑悲歌,酒酣箕踞。腰下光芒三尺剑,时解挑灯夜语。更忍对,灯花弹泪?唤起杜陵风月手,写江东、渭北相思句。歌此恨,慰羁旅。

[注]①《战国策》记载,冯谖怀才不遇,牢骚满腹,曾靠在柱子上弹铗唱道:“长铗归来乎,

食无鱼。”

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.本词上片开头三句写“西来”途中的情景,“几番风雨”既指自然界的风雨相加,也暗含

词人羁旅漂泊的艰辛。

B.词人希望鸿雁作使传递书信,可是家乡遥远,音信全无,更令人生出韶华已逝、功业未建

的无限感慨。

C.下片首句有承上启下的作用,既委婉地写出了自己功业无着落的现状,又引出了对当年

豪情壮志的回忆。

D.“词之言情,贵得其真",从下片看,这首词像是写给一位朋友,倾吐郁郁衷怀的,所以真情毕露,挥洒无余。

15.本词运用了多种抒情方式,请结合具体词句简要赏析。(6 分)

16. 补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)白居易在《琵琶行》中写与琵琶女相见的情景,以“___________,___________”两句表现诗人急切的心情,也描绘出琵琶女羞怯的情态。

(2)李白在《蜀道难》中用“___________,___________”两句写出水石相激,山谷轰鸣的惊险场面。

(3)《论语》中孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”论述了学习和思考的关系,在荀子的《劝学》中,也有直接提到了学与思的关系的句子是:“____________________,__________________。”

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

国庆献礼片《我和我的祖国》 ,预售1.9亿,上映60小时票房破12亿,从来没有这样一场电影让众多城市 。从开始到结束,观众仿佛身临其境,他们为影片掌声雷动、热泪盈眶,甚至出现了观影后全场观众合唱主题曲的动人情景。艺术是现实和时代的投射。一部影片赢得广泛共鸣,( )。《我和我的祖国》用七个历史瞬间映射出新中国七十年的发展历程,展现普通人与国家 、同心同力。电影以普通人的视角、当事人的身份切入历史瞬间,触摸时代的心率和脉搏,使得宏大叙事有了温度,接了地气。《我和我的祖国》围绕爱国主题,七部微电影集萃的形式献礼国庆,变献礼片体大思精的宏大叙事为生活化的日常叙事、个人化的个体叙事、 的细微叙事。这种通时合变的做法,拓展了献礼片的格局,展现了海纳百川、有容乃大的大国气魄。

17.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.横空出世 万头攒动 休戚与共 积少成多

B.脱颖而出 万人空巷 息息相关 积少成多

C.横空出世 万人空巷 休戚与共 集腋成裘

D.脱颖而出 万头攒动 息息相关 集腋成裘

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)( )

A.一定是切中了时代的脉动,更一定要具备深刻的现实基础

B.具备深刻的现实基础、切中时代的脉动的影片才能够成功

C.时代脉动一定要准确地切中,而现实基础更是一定要深刻

D.一定是具备了深刻的现实基础,一定是切中了时代的脉动

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.《我和我的祖国》的主题围绕爱国,七部微电影集萃的形式献礼国庆?

B.《我和我的祖国》围绕爱国主题,以七部微电影集萃的形式献礼国庆

C.《我和我的祖国》围绕的爱国主题,以七部微电影集萃的形式献礼国庆?

D.《我和我的祖国》围绕爱国为主题,七部微电影集萃的形式献礼国庆

20.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

冬眠也叫“冬蛰”,是一些异温动物和变温动物在冬季时生命活力极度衰减的一种状态,是它们避开食物匮乏的寒冷冬天的一个“法宝”。冬天一到,刺猬就缩进泥洞里,蜷着身子,不吃不动,睡着了一样,除了几乎不怎么呼吸, ① ,每分钟只有10~20次。据研究,黄鼠在130个昼夜的冬眠时间当中,共释放70卡热量,但冬眠过后每昼夜释放579卡热量。由此可见,动物冬眠时体温显著下降,体内的新陈代谢作用变得非常缓慢,仅仅能 ② 。还有,动物在冬眠时, ③ 会大大减少。例如,平时的土拨鼠,1立方毫米血液中会有12180个白细胞,但冬眠时平均只有5950个。

___________________________________________________________________________

21.请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过80 个字。(5分)

根据《北京大兴国际机场转场投运及“一市两场”航班时刻资源配置方案》《北京“一市两场”转场投运期资源协调方案》安排,北京大兴国际机场投运后将采取分步实施、逐步 转场的方式,安排少量航班运行。计划在 2022 年北京冬奥会之前完成全部转场工作。同时 按照“高质量、可持续发展”的原则,在转场过渡期间,航空部门将合理控制北京两个机场的运行容量和时刻资源。其中,北京大兴机场容量为 1050 架次/日,高峰小时容量为 62 架次/小时;首都机场容量为 1350 架次/日,高峰小时容量为 70 架次/小时,力争两机场放行 正常率达到 80%以上。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60 分)

习近平主席在回复北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的来信中指出:广大青年要不惧风雨、勇挑重担,让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。在此背景下,某班召开“青年的担当”主题班会,同学们各抒己见。

张玮:我爷爷那一辈人的理想是当解放军,当科学家,他们积极参与祖国建设,到祖国最需要的地方去,为国家的强大奉献了青春与热血。

刘敏:我父亲大学毕业,正赶上改革开放,他下海经商,实现了经济自由,我觉得他的经商也是一种担当,能给社会创造价值。

苗志:我觉得新时代的青年要实现自我价值,我想当一名网红主播,在时代科技进步中实现自己的梦想。

陈梦:在这次抗击“新冠肺炎”疫情中,我被白衣天使救死扶伤的崇高精神所感动,我想报考医学院,将来成为他们中的一员。

以上同学的发言引起了大家热烈的讨论。

上述材料触发了你怎样的联想与思考?请你写一篇发言稿 ,在班会上发言。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一年级语文试题答案

1.(3分) D试题分析:A项,是讲科举的意义,不属于荐举的内容。B项“举秀才不知书,察孝廉父别居;寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”是察举制的结果。C项表达不严密,原文为:“从理论上说,荐举制是一种合理的官僚选拔制度。”

2. (3分)D:试题分析:A项,原文为“科举选拔出来的大多是聪明人,用聪明人治理国家总比笨蛋要好。”B项,原文为:“在历史的时空里,科举的正面意义较多。”“但从今天的角度看,科举又负面性很多。”C项原文为:“科举走向成熟、发达的宋代以后,中国读书人心无旁鹜地在人的内心世界兜圈子、挖潜力,试图从心灵的角度寻求突破,以救众生。”

3.(3分) B:试题分析:原文为:“科举堪称国人自行设计并制造、享有自主知识产权的最严密、最公平(但非公正)的选官制度。”

4.C(A项“所有的优质课程都可以下载到电脑上随时免费观看学习”说法有误。B项与“我国慕课的数量和应用规模居于世界第一”不相符。D项强加了因果关系)

5.C(“重理轻文”的说法有误)

6.①不受身份和时空的限制,只要能上网,就能利用电脑获取许多慕课资源进行学习;②优质教育资源丰富,能够轻松获取许多名校名师的教育资源;③学习成本低,许多学习资源都是向公众免费提供的;④课堂形式更丰富,信息密度更大;⑤可以疏解快节奏社会中的焦虑感和失控感。(共5点,答出3点即可,每点2分。)

7.(3分)C(以偏概全。孟浩然醉酒不见姚长史与“出仕”无关,不算“醉酒误事”。)

8.(6分)①孟浩然生活上隐藏踪迹(不与世俗之人交往):隐居幽寺,远离世俗,不轻易与外界来往,姚长史登门四次才偶得一见。②孟浩然行动上隐藏身份(完全像普通人一样生活):不以文人身份自居,砍柴扫雪,与当地的山水田园生活融为一体。③孟浩然精神上隐藏锋芒(精神上淡泊名声):谦虚内敛,不以才华傲人,面对姚长史的夸赞淡定谦逊。(6分;答出一点给2分。如有其他答案,言之成理亦可。)

9.(6分)①交代孟浩然归隐的原因,引出下文对归隐情形的具体描写/为后文姚长史多次登门难得一见孟浩然做了铺垫。②丰富人物形象。因洒脱不羁失去被韩朝宗举荐的机会,因个性率直得罪唐玄宗,通过这几段描述,孟浩然的形象特征更加丰满立体。③深化文章主旨。韩朝宗和唐玄宗对孟浩然的不满与后文姚长史对孟浩然的敬重构成了强烈对比,使小说在赞颂孟浩然隐者风范的同时,(也表达了对人才归隐问题的思考)。(6分;答出一点给2分。如有其他答案,言之成理亦可。)

10.B 11. C 12. C

【11题详解】

试题分析:本题考查了解并掌握常见的古文化知识的能力。此类试题解答时,文化常识包括古代文化中天文、历法、乐律、地理、官职、科举、姓名、宗法等。这类试题一般不考过于冷僻的内容,涉及的大多是科举、姓名、礼俗等,考生要注重平时知识的积累。C项,“是指礼、乐、射、御、书、数”错误,文中六艺指:《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。故选C。

【12题详解】

试题分析:本题考查概括和分析文章内容的能力。此类试题解答时,抓住题干,读全读准。对题干中的所有要求要一个不漏、原原本本地分析,准确地把握题干所提的要求,看清是选对的还是选错的,是概括内容还是分析观点。C项,引用孔子的范例,阐明的是“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的道理。故选C。

【13题详解】

(1)“句读之不知,惑之不解”宾语前置句,不通晓句读,不能解决疑惑;“或”,有的;“小学”,小的方面学习。(三处各1分,大意2分。)

(2)“则”,连词,就;“羞”,以……为羞耻(意动用法);“谀”译为阿谀奉承、谄媚、奉承。(三处各1分,大意2分。)

参考译文:

古代求学的人一定有老师。老师,是(可以)依靠来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?(有了)疑惑,如果不跟从老师(学习),那些成为疑难问题的,就最终不能理解了。生在我前面,他懂得道理本来就早于我,我(应该)跟从(他)把他当作老师;生在我后面,(如果)他懂得的道理也早于我,我(也应该)跟从(他)把他当作老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,想要人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这吧?(人们)爱他们的孩子,就选择老师来教他,(但是)对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊!那些孩子们的老师,是教他们读书,(帮助他们)学习断句的,不是我所说的能传授那些道理,解答那些疑难问题的。(一方面)不通晓句读,(另一方面)不能解决疑惑,有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习;小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这类人,(听到)称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。问他们(为什么讥笑),就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚了。”唉!(古代那种)跟从老师学习的风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,(其中)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的途径,写这篇《师说》来赠送他。

14. (3分)C(“委婉地写出了自己功业无着落的现状”错,此句表意很直接)

15.(6分)①借景抒情。词人借风雨、秋雁等萧瑟秋景表达自己的羁旅愁绪。②用典抒情。

借冯谖弹铗抒发壮志难酬、怀才不遇之情,借荆轲、高渐离击筑悲歌比况自已和朋友情投

意合、豪放不羁。③直抒胸臆。结句“歌此恨,慰羁旅”,直接倾吐出诗人“西来”路上壮志难酬之恨和羁旅漂泊之苦。(共3点,答出2点即可,每点3分。)

16(1)千呼万唤始出来, 犹抱琵琶半遮面。 (2).飞湍瀑流争喧豗, 砯崖转石万壑雷。(3) 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

17.C(横空出世:形容人或物高大,横在空中,浮出人世,或比喻卓尔不群。脱颖而出:比喻人的本领全部露出。万人空巷:形容轰动一时的盛况。多用来形容庆祝、欢迎的盛况或新奇事物轰动居民的情景;万头攒动:形容许多人聚集在一起。休戚与共:有幸福共同享受,有祸患共同抵挡。形容关系紧密,利害相同。。息息相关:彼此呼吸都相互关联,形容关系非常密切。积少成多:只要不断积累,就会从少变多。集腋成裘:比喻珍贵美好的事物积少成多)

18.D(承上文,分别对应“现实”与“时代”两个方面,主要也要保持一致)

19.B(A项前后主语不一致; C项前后主语不一致:D项“围绕”与“以……为”句式杂糅,前后主语不一致)

20.(6分)

示例:①心跳也慢得出奇 ②维持它的生命 ③体内的白细胞

(6分;每写出一处给2分,意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。字数不合要求,酌情扣分。)

21.【答案】航空部门将采取分步实施、逐步转场的方式,合理控制首都、大兴两个机场的运行容量和时刻资源,力争两机场放行正常率达到80%以上,在2022年北京冬奥会前完成全部转场工作。(意思对即可得5分)

22. (60分)略

评分参考高考评分标准。

高一语文

(时间:120分钟 满分:150分)

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

荐举与科举

从理论上说,荐举制是一种合理的官僚选拔制度,因为优秀的政治人才通常不是考试所能选拔出来的。就结果而言,荐举制在乱世环境与治平及大体可以苟安的环境,所取得的效果判然有别。

在春秋战国及曹操时代,荐举制取得了良好的效果。尤其是曹操,提出了唯才是举的选官标准,宣布一个人不管出身如何卑微、品德如何恶劣、曾有过何等的劣迹,只要有治国用兵之术,他都会重用。

荐举之所以能在乱世执行较好,主要原因是乱世存在有效的危机约束机制。生死存亡的竞争环境使大家真正成为“同一战壕的战友”,成为“一损俱损,一荣俱荣”的命运共同体。无论上司简拔下属,还是下属拥戴上司,都不得不把真才实干放在首位。???

可是,荐举一旦到了治平及大体可以苟安的环境,没有乱世里的那套生死存亡的危机约束机制,人的私心及贪欲很快就暴露出来,将荐举制中脆弱的理性及公平掏空。无论是两汉察举制还是魏晋南北朝九品中正制,实行不久都很快出现了极其严重的名不副实。察举制的结果是“举秀才不知书,察孝廉父别居;寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”。九品中正制的结果是,负责选人的中正(官名)一点也不中正,屁股完全坐到了世家大族那一边,使该制度彻底沦为世家大族把持政治的工具。

而科举制实际上也就是中国人情非得已时所划的一道杠杠而已。科举制与其说是较为优秀的官僚选拔制度,不如说是至为优秀的文人选拔及塑造制度。科举及第者多是一流的文人,而一流的文人却多非一流的政治家。文人最大的特点是善于把简单的问题弄得很复杂,而政治家最大的特点是善于把复杂的问题提炼为很简单;文人最需要的是多情,而政治家最忌讳的是妇人之仁。

从从政的需要来看,科举出身的文人多属智商很高、情商偏低之类。可是,科举偏偏令苏轼之类“天生就是文人”的人,其人生志向或者说是人生第一志向不是写诗而是做官,且官瘾都还不小;同时科举还使他们不仅能当上官,而且多半要在仕途上不断地遭遇坎坷及沧桑,进而因为沧桑而柔肠寸断,由于坎坷而入木三分,总之是越来越适宜写诗了。结果事与愿违,一心想当的大官未必当成,大诗人反倒切切实实地做成了。

在历史的时空里,科举正面意义较多,毕竟科举堪称国人“自行设计并制造、享有自主知识产权”的最严密、最公平(但非公正)的选官制度,毕竟通过科举选拔出来的大多是聪明人,用聪明人治理国家总比笨蛋要好。

但从今天的角度看,科举又确实负面性很多。科举诞生后,中国读书人的心被牢牢拴在乌纱帽上,眼睛则被紧紧锁在获得乌纱帽必备的敲门砖——儒家经典及文学创作上,对社会发展作用更大、更直接、更具体的自然科学技术,却被中国读书人几尽忽略。科举走向成熟、发达的宋代以后,中国读书人心无旁骛地在人的内心世界兜圈子、挖潜力,试图从心灵的角度寻求突破,以救众生,可结果却是越想越片面,越走越极端,越“发展”越钳制人性,直到今天仍余孽未消。

科举使中国读书人纷纷成为或者渴望成为统治体系内的一员,使传统中国社会始终缺乏独立的知识阶层,缺乏真正的封建帝制的异端及挑战者,无法产生不同于封建制度、思想及伦理的新制度、新思想、新文化,从而直接导致了中国封建社会的长期延续。

科举本质上是将读书彻底名利化,久而久之,科举制也就很自然地强化了国人本已浓厚的名利心,造就了中国社会惯以“成王败寇”论人生高低的非正常心态,使整个社会対失意者缺乏应有的包容度。

1.下列有关“荐举制”的解说,正确的一项是(3分)(? ?)

A.荐举制造就了中国社会惯以“成王败寇”论人生高低的非正常心态,使整个社会对失意者缺乏应有的包容度。

B.“举秀才不知书,察孝廉父别居;寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”,可见,大体可以苟安的环境里,九品中正制出现了极其严重的名不副实。

C.荐举制是一种合理的官僚选拔制度,因为优秀的政治人才通常不是考试所能选拔出来的。

D.荐举制在乱世执行较好,而在治平及大体可以苟安的环境中,则被掏空了脆弱的理性及公平。

2.下列有关“科举制”的解说,正确的一项是(3分)(?? )

A.通过科举选拔出来的都是聪明人,用聪明人治理国家总比笨蛋要好。

B.在历史的时空里,科举的负面性很多,它让中国读书人的心被牢牢拴在乌纱帽上。

C.科举制诞生后,中国读书人心无旁骛地在人的内心世界兜圈子、挖潜力,试图从心灵的角度寻求突破,以救众生。

D.科举选拔出的人多属智商很高、情商偏低之类,多非一流的政治家。

3.下列分析推断,不符合原文意思的一项是(3分)(?? )

A.在缺乏危机约束机制下,荐举制得以较好实行的前提之一是:荐举者须是既有识人慧眼又具无私品德的人。

B.科举虽然堪称国人“自行设计并制造、享有自主知识产权”的最严密、最公正的选官制度,但在本质上,却是将读书彻底名利化。

C.科举不仅使中国读书人几尽忽略自然科学,且高度强化了国人官本位意识,还使传统中国社会始终缺乏独立的知识阶层,缺乏真正的封建帝制的异端及挑战者。

D.无制度保证荐举者公正无私,且荐举权基本被贵族垄断,所以九品中正制在诞生不久自然地走向了初衷的反面,成为贵族把持政治的工具。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:

近日,中国慕课大会召开,让中国慕课再次受到广泛关注。所谓慕课,即大规模开放在线课程,是“互联网+教育”的产物。2018年,教育部正式推出首批490门“国家精品在线开放课程”,在高校和社会引起强烈反响和广泛好评。互联网、大数据、人工智能等技术快速发展,打破了时空的限制,拓展了学校的边界。通过慕课的线上平台,知识可以跨山越海,实现无远弗届的传播。中国慕课建设经过6年的快速发展,形成了“大带小、强带弱、同心同向、共同发展”的良好局面。从课程数量上来说,上线慕课数量由2017年的3200门增加到12500门,增加近3倍;学习人数由5500万人次到2亿多人次,增加近3倍;从结构上来说,从面广量大的公共课、通识课逐步拓展到专业基础课、专业课和实验课,建立起覆盖所有专业门类的慕课体系。如今,我国慕课的数量和应用规模居于世界第一。

(摘编自《中国慕课 促进“互联网+教育公平”》,2019年4月22日《人民日报》)

材料二:

慕课平台 运营主体 运营性质 有无客户端 开放范围

学堂在线 在线教育公司 盈利 有 面向公众

中国大学MOOC 教育出版公司与互联网公司 盈利 有 面向在校学生及公众

好大学在线 高校联盟 公益 有 面向在校学生及公众

表1 中国三大慕课平台基本情况对比

学科领域 课程数量

慕课平台 哲学 教育学 经济学 文学 历史学 法学 理学 工学

学堂在线 31 67 67 56 28 55 167 272

中国大学MOOC 56 260 180 211 63 180 577 929

好大学在线 81 97 208 208 58 148 265 399

表2三大慕课平台部分学科领域开设课程数量对照

(摘编自三大慕课平台官网)

材料三:

“互联网+教育”改变了什么?不管你什么身份,身处何地,只要有一根网线,慕课上大量的学习课程就可以一键获取。借助互联网的技术优势,慕课打破了传统教育的时空界限,打破了优质教育资源的垄断,促进了优质教育资源开放共享。

于传统教学而言,慕课上“别人家的老师”无形中成为线下授课老师的参照对象,压力也是动力,从“以老师为中心”到“以学生为中心”的转变,课堂形式的日趋丰富和信息密度的加大,很难说与慕课建设浪潮毫无关系。而且随着技术的不断发展和认识的不断深入,慕课于教育改革的意义和价值更加凸显。但处于快速成长期的慕课并不是没有烦恼。从诞生初期,慕课建设就始终伴随着完成率不高的质疑声。有统计报告指出,中国慕课的课程完成率可能只有4%~15%。在2亿多的学习人次中,有近一半是社会学习者,其完成率或更不乐观。按照传播学的知沟理论,经济社会地位和教育水平正是造成知识差距的主要因素。慕课建设确实带给我们更多玫瑰色的希望,但在这之下掩藏的知识鸿沟,我们也不能视而不见。

从热推“颠覆者”概念到对“(慕课)不能取代传统教育”成为共识,更为理性的审视必将推动慕课建设行稳致远。而对于每个学习者来说,收藏、报名一打精品课程确实可以疏解快节奏社会中的焦虑感和失控感,但好饭也需要一口一口吃,所以与其做着玫瑰色的梦,不妨先登录打卡,学起来。

(摘编自《理性审视推动慕课建设行稳致远》,2019年4月22日《光明日报》)

4.下列对“慕课”有关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)(?? )

A.慕课是“互联网+教育”的产物,所有的优质课程都可以下载到电脑上随时免费观看学习。

B.中国慕课发展迅速,无论从课程数量还是课程结构方面都有长足发展,稳居世界第一位。

C.不论是在校学生还是社会学习者其慕课课程完成率都比较低,后者的完成率可能更低一些。

D.因为慕课能够带给我们玫瑰色的希望,所以它可以疏解人们现代生活中的焦虑感和失控感。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)(?? )

A.材料二表1是从慕课平台的运营主体、运营性质、开放范围等方面,介绍了中国三大慕课平台的相关情况,给人整体的印象。

B.学堂在线和中国大学MOOC两个平台理学和工学两个学科的开设课程数量之和,远远超过其它六个学科开设课程数量之和。

C.学堂在线和好大学在线课程最少的两个学科都是历史学和哲学,体现平台管理机构所在大学以理为主、重理轻文的办学特色。

D.三个慕课平台的共同特点是向公众开放,并且都提供学习客户端,方便学习者随时地学习在线课程,为学习型社会建设做了贡献。

6.与传统教育相比,慕课学习有哪些独特优势?请结合材料简要分析。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

阅读下面的文字,完成7~9题。

大 隐

马宝山

酒一醒,孟浩然就后悔了。他知道又一次失去了求仕的机会。

几天前,襄州刺史韩朝宗约孟浩然吃酒吟诗,谈得甚欢。刺史十分欣赏孟浩然的才学,决定把他举荐给皇上,为朝廷效力。说好两天后一起赴长安去见皇上。

第三天,当韩朝宗派人前来孟家,唤他一同进京时,和朋友喝得醉醺醺的孟浩然说:已经喝酒了,哪有时间管他。来人见劝不走孟浩然,回去禀告刺史。韩朝宗很生气,一个人独自进京去了。

说来,这已经不是头一回了。六年前,孟浩然正在王维处谈诗论文,唐玄宗李隆基忽然来了。王维以孟浩然是布衣不能面圣为由,叫他躲在床底下。皇上与王维谈了一些政务之后,看到桌上有诗笺,便随手拿起来看。这诗正是孟浩然所写的《岁暮归南山》,诗云:“北阙休上书,南山归敝庐。不才明主弃,多病故人疏。白发催年老,青阳逼岁除。永怀愁不寐,松月夜窗虚。”

玄宗看了“不才明主弃”一句不大高兴,悻悻然对王维说:“这人岂有此理,他自己不来找我,怎么可以说我弃他呢!”

皇上走后,王维很是埋怨了几句孟浩然。仕不成还受一顿奚落。那一次的求仕之路也就这样断了。

这两件事,使原本一心报国的孟浩然心寒。加上孟浩然读些史书,发现自己的性格根本无法适应尔虞我诈的官场,决定不再求官,进山隐居起来了。

孟浩然隐于鹿门山的鹿门寺。寺院里有殿堂僧房数十楹。除了一二十僧人外,没有闲杂人来,十分清静。

鹿门山东南三十里外是襄阳城,有一位叫姚邺宸的长史。这是一个为襄州刺史做文案的七品官。姚长史雅爱诗书,特别喜欢孟浩然风神散朗、清淡自然的山水田园诗。姚长史听说孟浩然在鹿门山就跑来,想与诗人切磋,向他请教。

头一回进山,孟浩然醉酒,没有见到。第二回进山,说是孟浩然病了,也没有相见。姚长史真是个执着的文人,没过一个月,再次进山。寺里住持告诉姚长史,说孟浩然游山去了。姚长史在寺里等了半天,游山的孟浩然还不见回来。长史就告别住持下山去了。走到半路,他看到一个樵夫坐在一块石头上歇息,见到自己就热情地打招呼:“官家,下马歇歇脚吧。”

姚长史就下马,刚坐下,樵夫就问:“是来见孟山人的吧?”

姚长史奇道:“你怎知道?”

樵夫笑了笑:“时常有读书人来见孟山人,可是,这个孟山人却有些怪异,来人十之八九是见不到他的——您也是来与山人谈诗论文的吧?”

姚长史说:“孟浩然是与王维并称‘王孟’的诗人,他的山水田园诗文名扬天下,我是来向先生讨教的。”

樵夫从腰带上解下两个装酒的葫芦,一个递给姚长史说:“秋天里山风硬,喝两口酒驱驱寒吧。”说着自己先饮了一口,“孟浩然应试不第,仕途困顿,纵情山水,对自然景致、田园风光感慨几句,哪有多少好诗呀!”

“世人说孟山人的诗句句尽堪传,此话不虚啊!”姚长史呷一口酒说。

他们坐在路边石上,好一阵谈论孟浩然的诗文,姚长史才上马走了。他很是奇怪,自己怎么和一个砍柴的人谈论诗文这么长时间呢?

说着冬天就到了,姚长史就要随刺史大人进京赴任,他想走前再去拜见孟浩然。姚长史就踏雪进山,进鹿门寺院,在住持僧房里喝茶暖身。住持问:“又访孟山人来啦?”

姚长史说:“年底就要进京了,想见一下孟先生啊。”

“去吧,刚才还见先生往屋子里抱柴,想是暖屋子迎长史的吧。”

姚长史推开孟浩然的屋子,里面暖暖的,却不见主人。长史就翻看先生散放在桌子上的诗笺。许久也不见主人影子,他便走出屋子在院子里一边寻人,一边游览这座始建于东汉的寺院,一直到晌午也没有找见孟浩然。姚长史心中索然,与住持告别。

住持送姚长史出山门,住持问:“可与孟先生畅谈?”

姚长史悻然道:“哪里畅谈,影子都没见一个,满院子寻,只见一个头戴幞头的扫雪人。”

“带紫色幞头的人? 哈哈,那便是孟大山人啊!”住持仰头大笑。

姚长史愕然:“失之交臂,看来我与山人真是无缘啊!”

住持笑了,“你们是见过面的,就在路边一块石头上,还说了好大一阵子话嘛!”

此时,他们的脚步已经走到那块路石边,姚长史一下子想起秋天坐在石上与樵夫谈诗论文的情景来了。他“啊”了一声,“那个樵夫就是孟浩然,孟大山人哪?!”

住持长笑不止。

人说:小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝。可谁见过孟浩然这样隐居的呢?

姚长史不胜慨叹:“孟浩然乃真正大隐啊!”

(有删改)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)(?? )

A.小说主体部分以姚长史的经历、见闻和感受来写孟浩然,与《林黛玉进贾府》中通过林黛玉的眼睛、行动和心理来写贾府有相似之处。

B.小说语言自然流畅,“吃酒吟诗”“谈诗论文”“仕途困顿”失之交臂”等四字词语的加入,又让语言显得典雅厚重。

C.文中两次写到孟浩然醉酒不见人,意在说明孟浩然出仕不成不能全怪别人,他自己醉酒误事也是原因。

D.孟浩然与姚长史坐石谈诗论文的情节在文中两次出现,前后照应,一设谜,一解谜,给文章添了曲折,也增了趣味。

8.文末姚长史慨叹“孟浩然乃真正大隐”,请结合全文,简要分析姚长史这样评价孟浩然的原因。(6分)

___________________________________________________________________________

9.小说前几段写孟浩然错过出仕机会的两次经历,在文中起何作用? 请结合全文进行分析。(6分)

___________________________________________________________________________

二、古诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题.19分)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师师不必贤于弟子闻道有先后术业有专攻如是而已

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.?是故弟子/不必不如师/师不必贤于弟子/闻道有先后/术业有专攻/如是而已

B.?是故弟子不必不如师/师不必贤于弟子/闻道有先后/术业有专攻/如是而已

C.?是故/弟子不必不如师/师不必贤于弟子闻道/有先后术业/有专攻如是而已

D.?是故弟子不必不如师/师不必贤于弟子闻/道有先后术/业有专攻如/是而已

11. 下列对相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A. 左迁,降低官职,即降官;迁本指变动官职,汉代贵右贱左,故将贬官称为左迁,后世沿用之。

B. 古人对“死”的讳称很多,因封建社会等级森严,因此天子死叫“崩”,诸侯王死叫“薨”,士大夫死叫“卒”。

C. “六艺经传皆通习之”,其中“六艺”是指礼、乐、射、御、书、数。

D. 巫医百工之人:巫医,古代巫、医不分,巫的职业为祝祷、占卜等,也用药物等为人治病。百工,各种手工艺人。

12. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A. 本文的中心论点是“学者必有师”,“道之所存,师之所存”。第一段正面阐述了教师的作用、从师的必要和择师的标准。

B. 第二段慨叹师道不传已久,运用对比的手法,把“古之圣人”从师与“今之众人”耻学于师,“其子”习句读从师与“其身”惑而不从师,巫医乐师百工之人“不耻相师”与士大夫之族讥笑相师分别对比,批判了“士大夫之族”耻于从师的不良风气。

C. 第三段以孔子从师的范例,进一步阐明教师的作用和“道之所存,师之所存”的道理。

D. 最后一段说明写作本文的缘起,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时”“能行古道”,又一次强调了他的观点。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。(5分)

(2)位卑则足羞,官盛则近谀。(5分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成14~15题。

贺新郎

刘过

弹铗①西来路。记匆匆、经行十日,几番风雨。梦里寻秋秋不见,秋在平芜远树。想雁信落、家山何处?万里西风吹客鬓,把菱花、自笑人如许。留不住,少年去。

男儿事业无凭据。记当年、击筑悲歌,酒酣箕踞。腰下光芒三尺剑,时解挑灯夜语。更忍对,灯花弹泪?唤起杜陵风月手,写江东、渭北相思句。歌此恨,慰羁旅。

[注]①《战国策》记载,冯谖怀才不遇,牢骚满腹,曾靠在柱子上弹铗唱道:“长铗归来乎,

食无鱼。”

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.本词上片开头三句写“西来”途中的情景,“几番风雨”既指自然界的风雨相加,也暗含

词人羁旅漂泊的艰辛。

B.词人希望鸿雁作使传递书信,可是家乡遥远,音信全无,更令人生出韶华已逝、功业未建

的无限感慨。

C.下片首句有承上启下的作用,既委婉地写出了自己功业无着落的现状,又引出了对当年

豪情壮志的回忆。

D.“词之言情,贵得其真",从下片看,这首词像是写给一位朋友,倾吐郁郁衷怀的,所以真情毕露,挥洒无余。

15.本词运用了多种抒情方式,请结合具体词句简要赏析。(6 分)

16. 补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)白居易在《琵琶行》中写与琵琶女相见的情景,以“___________,___________”两句表现诗人急切的心情,也描绘出琵琶女羞怯的情态。

(2)李白在《蜀道难》中用“___________,___________”两句写出水石相激,山谷轰鸣的惊险场面。

(3)《论语》中孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”论述了学习和思考的关系,在荀子的《劝学》中,也有直接提到了学与思的关系的句子是:“____________________,__________________。”

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

国庆献礼片《我和我的祖国》 ,预售1.9亿,上映60小时票房破12亿,从来没有这样一场电影让众多城市 。从开始到结束,观众仿佛身临其境,他们为影片掌声雷动、热泪盈眶,甚至出现了观影后全场观众合唱主题曲的动人情景。艺术是现实和时代的投射。一部影片赢得广泛共鸣,( )。《我和我的祖国》用七个历史瞬间映射出新中国七十年的发展历程,展现普通人与国家 、同心同力。电影以普通人的视角、当事人的身份切入历史瞬间,触摸时代的心率和脉搏,使得宏大叙事有了温度,接了地气。《我和我的祖国》围绕爱国主题,七部微电影集萃的形式献礼国庆,变献礼片体大思精的宏大叙事为生活化的日常叙事、个人化的个体叙事、 的细微叙事。这种通时合变的做法,拓展了献礼片的格局,展现了海纳百川、有容乃大的大国气魄。

17.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.横空出世 万头攒动 休戚与共 积少成多

B.脱颖而出 万人空巷 息息相关 积少成多

C.横空出世 万人空巷 休戚与共 集腋成裘

D.脱颖而出 万头攒动 息息相关 集腋成裘

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)( )

A.一定是切中了时代的脉动,更一定要具备深刻的现实基础

B.具备深刻的现实基础、切中时代的脉动的影片才能够成功

C.时代脉动一定要准确地切中,而现实基础更是一定要深刻

D.一定是具备了深刻的现实基础,一定是切中了时代的脉动

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.《我和我的祖国》的主题围绕爱国,七部微电影集萃的形式献礼国庆?

B.《我和我的祖国》围绕爱国主题,以七部微电影集萃的形式献礼国庆

C.《我和我的祖国》围绕的爱国主题,以七部微电影集萃的形式献礼国庆?

D.《我和我的祖国》围绕爱国为主题,七部微电影集萃的形式献礼国庆

20.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

冬眠也叫“冬蛰”,是一些异温动物和变温动物在冬季时生命活力极度衰减的一种状态,是它们避开食物匮乏的寒冷冬天的一个“法宝”。冬天一到,刺猬就缩进泥洞里,蜷着身子,不吃不动,睡着了一样,除了几乎不怎么呼吸, ① ,每分钟只有10~20次。据研究,黄鼠在130个昼夜的冬眠时间当中,共释放70卡热量,但冬眠过后每昼夜释放579卡热量。由此可见,动物冬眠时体温显著下降,体内的新陈代谢作用变得非常缓慢,仅仅能 ② 。还有,动物在冬眠时, ③ 会大大减少。例如,平时的土拨鼠,1立方毫米血液中会有12180个白细胞,但冬眠时平均只有5950个。

___________________________________________________________________________

21.请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过80 个字。(5分)

根据《北京大兴国际机场转场投运及“一市两场”航班时刻资源配置方案》《北京“一市两场”转场投运期资源协调方案》安排,北京大兴国际机场投运后将采取分步实施、逐步 转场的方式,安排少量航班运行。计划在 2022 年北京冬奥会之前完成全部转场工作。同时 按照“高质量、可持续发展”的原则,在转场过渡期间,航空部门将合理控制北京两个机场的运行容量和时刻资源。其中,北京大兴机场容量为 1050 架次/日,高峰小时容量为 62 架次/小时;首都机场容量为 1350 架次/日,高峰小时容量为 70 架次/小时,力争两机场放行 正常率达到 80%以上。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60 分)

习近平主席在回复北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的来信中指出:广大青年要不惧风雨、勇挑重担,让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。在此背景下,某班召开“青年的担当”主题班会,同学们各抒己见。

张玮:我爷爷那一辈人的理想是当解放军,当科学家,他们积极参与祖国建设,到祖国最需要的地方去,为国家的强大奉献了青春与热血。

刘敏:我父亲大学毕业,正赶上改革开放,他下海经商,实现了经济自由,我觉得他的经商也是一种担当,能给社会创造价值。

苗志:我觉得新时代的青年要实现自我价值,我想当一名网红主播,在时代科技进步中实现自己的梦想。

陈梦:在这次抗击“新冠肺炎”疫情中,我被白衣天使救死扶伤的崇高精神所感动,我想报考医学院,将来成为他们中的一员。

以上同学的发言引起了大家热烈的讨论。

上述材料触发了你怎样的联想与思考?请你写一篇发言稿 ,在班会上发言。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一年级语文试题答案

1.(3分) D试题分析:A项,是讲科举的意义,不属于荐举的内容。B项“举秀才不知书,察孝廉父别居;寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”是察举制的结果。C项表达不严密,原文为:“从理论上说,荐举制是一种合理的官僚选拔制度。”

2. (3分)D:试题分析:A项,原文为“科举选拔出来的大多是聪明人,用聪明人治理国家总比笨蛋要好。”B项,原文为:“在历史的时空里,科举的正面意义较多。”“但从今天的角度看,科举又负面性很多。”C项原文为:“科举走向成熟、发达的宋代以后,中国读书人心无旁鹜地在人的内心世界兜圈子、挖潜力,试图从心灵的角度寻求突破,以救众生。”

3.(3分) B:试题分析:原文为:“科举堪称国人自行设计并制造、享有自主知识产权的最严密、最公平(但非公正)的选官制度。”

4.C(A项“所有的优质课程都可以下载到电脑上随时免费观看学习”说法有误。B项与“我国慕课的数量和应用规模居于世界第一”不相符。D项强加了因果关系)

5.C(“重理轻文”的说法有误)

6.①不受身份和时空的限制,只要能上网,就能利用电脑获取许多慕课资源进行学习;②优质教育资源丰富,能够轻松获取许多名校名师的教育资源;③学习成本低,许多学习资源都是向公众免费提供的;④课堂形式更丰富,信息密度更大;⑤可以疏解快节奏社会中的焦虑感和失控感。(共5点,答出3点即可,每点2分。)

7.(3分)C(以偏概全。孟浩然醉酒不见姚长史与“出仕”无关,不算“醉酒误事”。)

8.(6分)①孟浩然生活上隐藏踪迹(不与世俗之人交往):隐居幽寺,远离世俗,不轻易与外界来往,姚长史登门四次才偶得一见。②孟浩然行动上隐藏身份(完全像普通人一样生活):不以文人身份自居,砍柴扫雪,与当地的山水田园生活融为一体。③孟浩然精神上隐藏锋芒(精神上淡泊名声):谦虚内敛,不以才华傲人,面对姚长史的夸赞淡定谦逊。(6分;答出一点给2分。如有其他答案,言之成理亦可。)

9.(6分)①交代孟浩然归隐的原因,引出下文对归隐情形的具体描写/为后文姚长史多次登门难得一见孟浩然做了铺垫。②丰富人物形象。因洒脱不羁失去被韩朝宗举荐的机会,因个性率直得罪唐玄宗,通过这几段描述,孟浩然的形象特征更加丰满立体。③深化文章主旨。韩朝宗和唐玄宗对孟浩然的不满与后文姚长史对孟浩然的敬重构成了强烈对比,使小说在赞颂孟浩然隐者风范的同时,(也表达了对人才归隐问题的思考)。(6分;答出一点给2分。如有其他答案,言之成理亦可。)

10.B 11. C 12. C

【11题详解】

试题分析:本题考查了解并掌握常见的古文化知识的能力。此类试题解答时,文化常识包括古代文化中天文、历法、乐律、地理、官职、科举、姓名、宗法等。这类试题一般不考过于冷僻的内容,涉及的大多是科举、姓名、礼俗等,考生要注重平时知识的积累。C项,“是指礼、乐、射、御、书、数”错误,文中六艺指:《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。故选C。

【12题详解】

试题分析:本题考查概括和分析文章内容的能力。此类试题解答时,抓住题干,读全读准。对题干中的所有要求要一个不漏、原原本本地分析,准确地把握题干所提的要求,看清是选对的还是选错的,是概括内容还是分析观点。C项,引用孔子的范例,阐明的是“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的道理。故选C。

【13题详解】

(1)“句读之不知,惑之不解”宾语前置句,不通晓句读,不能解决疑惑;“或”,有的;“小学”,小的方面学习。(三处各1分,大意2分。)

(2)“则”,连词,就;“羞”,以……为羞耻(意动用法);“谀”译为阿谀奉承、谄媚、奉承。(三处各1分,大意2分。)

参考译文:

古代求学的人一定有老师。老师,是(可以)依靠来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?(有了)疑惑,如果不跟从老师(学习),那些成为疑难问题的,就最终不能理解了。生在我前面,他懂得道理本来就早于我,我(应该)跟从(他)把他当作老师;生在我后面,(如果)他懂得的道理也早于我,我(也应该)跟从(他)把他当作老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,想要人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这吧?(人们)爱他们的孩子,就选择老师来教他,(但是)对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊!那些孩子们的老师,是教他们读书,(帮助他们)学习断句的,不是我所说的能传授那些道理,解答那些疑难问题的。(一方面)不通晓句读,(另一方面)不能解决疑惑,有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习;小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这类人,(听到)称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。问他们(为什么讥笑),就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚了。”唉!(古代那种)跟从老师学习的风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,(其中)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的途径,写这篇《师说》来赠送他。

14. (3分)C(“委婉地写出了自己功业无着落的现状”错,此句表意很直接)

15.(6分)①借景抒情。词人借风雨、秋雁等萧瑟秋景表达自己的羁旅愁绪。②用典抒情。

借冯谖弹铗抒发壮志难酬、怀才不遇之情,借荆轲、高渐离击筑悲歌比况自已和朋友情投

意合、豪放不羁。③直抒胸臆。结句“歌此恨,慰羁旅”,直接倾吐出诗人“西来”路上壮志难酬之恨和羁旅漂泊之苦。(共3点,答出2点即可,每点3分。)

16(1)千呼万唤始出来, 犹抱琵琶半遮面。 (2).飞湍瀑流争喧豗, 砯崖转石万壑雷。(3) 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

17.C(横空出世:形容人或物高大,横在空中,浮出人世,或比喻卓尔不群。脱颖而出:比喻人的本领全部露出。万人空巷:形容轰动一时的盛况。多用来形容庆祝、欢迎的盛况或新奇事物轰动居民的情景;万头攒动:形容许多人聚集在一起。休戚与共:有幸福共同享受,有祸患共同抵挡。形容关系紧密,利害相同。。息息相关:彼此呼吸都相互关联,形容关系非常密切。积少成多:只要不断积累,就会从少变多。集腋成裘:比喻珍贵美好的事物积少成多)

18.D(承上文,分别对应“现实”与“时代”两个方面,主要也要保持一致)

19.B(A项前后主语不一致; C项前后主语不一致:D项“围绕”与“以……为”句式杂糅,前后主语不一致)

20.(6分)

示例:①心跳也慢得出奇 ②维持它的生命 ③体内的白细胞

(6分;每写出一处给2分,意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。字数不合要求,酌情扣分。)

21.【答案】航空部门将采取分步实施、逐步转场的方式,合理控制首都、大兴两个机场的运行容量和时刻资源,力争两机场放行正常率达到80%以上,在2022年北京冬奥会前完成全部转场工作。(意思对即可得5分)

22. (60分)略

评分参考高考评分标准。

同课章节目录