统编版《离骚》课件(共34张)

文档属性

| 名称 | 统编版《离骚》课件(共34张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 949.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-15 20:14:43 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

学习目标

1、了解“楚辞”及有关屈原和楚辞的文学知识。

2、理解屈原忧国忧民、献身理想的爱国情感。

3、疏通生字、词,培养阅读古诗文的能力。

4、学会吟诵古诗词,注意节拍和重读。

学习重难点

1、象征手法的运用。

2、屈原的精神及理想。

3、背诵。

学习目标:

1、了解楚辞相关文学知识。

2、理解课文内容,掌握重点基础知识及表现手法。

3、体会屈原伟大的爱国主义精神。

“风骚”一词,泛指文学,原指《诗经》中的《国风》和《楚辞》中的《离骚》。《诗经》是我国第一部诗歌总集,收集了从西周初年(公元前11世纪)到春秋中叶(公元前6世纪)大约500年间的诗歌;《楚辞》是我国第一部文人创作的诗歌总集。《诗经》和《楚辞》分别开创了我国现实主义和浪漫主义的诗风,“风骚”也因此成为文学的代名词。

现实主义:文学艺术的基本创作方法之一.提倡客观地观察现实生活,按照生活的本来样式精确细腻地描写现象,真实地表现典型环境的典型人物。

浪漫主义:文学艺术的基本创作方法之一.它在反映现实上,善于抒发对理想世界的热烈追求,常用热情奔放的语言瑰丽神奇的想象和夸张手法来塑造形象.

楚辞

『得名及内容特点』

一、产生于战国时代中国南方,具有楚国鲜明的地方色彩的诗歌样式

二、汉代刘向将屈原、宋玉以及他们的模拟者的作品16篇汇编成《楚辞》

三、「盖屈、宋诸骚,皆书楚语、作楚声、纪楚地、名楚物,故可谓之『楚辞』。」

——黄伯思《校定楚辞序》(宋)

「书楚語」:

使用楚国方言,如「些」、「兮」等

「作楚声」

:南方民间的巫歌,富于幻想

「纪楚地」

:楚国位于今湖北一带,有「洞庭」、「沅」、「江」等地名

「名楚物」

:「兰」、「蕙」、「薜荔」等物产

楚辞

『形式特点』

一、句式不整齐,每句字数可多可少,以六言、七言为主

二、每首诗的句数不受限制,可多可少

三、用韵不严格

四、句中或句末加语助词“兮”、“些”或“只”这一类字

照一般的说法,凡是诗句加有“兮”“些”语助词的作品,不分写作时间先后,不论作品内容,以及作者是否楚国人,都称“骚体”。

(公元前340——公元前278)战国末期楚国人,名平,字原。杰出的政治家和爱国诗人。楚武王熊通之子屈瑕的后代。丹阳(今湖北秭归)人。

屈原一生经历了楚威王、楚怀王、顷襄王三个时期,而主要活动于楚怀王时期。这个时期正是中国即将实现大一统的前夕,“横则秦帝,纵则楚王。”屈原因出身贵族,又明于治乱,娴于辞令,故而早年深受楚怀王的宠信,位为左徒、三闾大夫。屈原为实现楚国的统一大业,对内积极辅佐怀王变法图强,对外坚决主张联齐抗秦,使楚国一度出现了一个国富兵强、威震诸侯的局面。但是由于在内政外交上屈原与楚国腐朽贵族集团发生了尖锐的矛盾,由于上官大夫等人的嫉妒,屈原后来遭到群小的诬陷和楚怀王的疏远。流放汉北。

怀王三十年,屈原回到郢都。同年,秦约怀王武关相会,怀王遂被秦扣留,最终客死秦国,顷襄王即位后继续实施投降政策,屈原再次被逐出郢都,流放江南,辗转流离于沅、湘二水之间。顷襄王二十一年(公元前278),秦将白起攻破郢都,屈原悲愤难捱,遂自沉汨罗江,以身殉了自己的政治理想。

《离骚》——

叙述了屈原的家世出身和政治理想,倾吐了诗人的爱国信念和苦闷心情

《九歌》——

由《国殇》、《山鬼》、《礼魂》等11篇組成,吸取楚地民间的神话故事写成的祭神组曲

《九章》——

由《惜诵》、《涉江》、《哀郢》等9篇组成,写屈原被放逐的经历、处境和悲愤心情

《天问》——

全篇由四言的疑问组成,对自然现象、神话传说和古代史事提出了百多个问题,表现屈原追求真理的执着精神

屈原作品简介

離騷

“离骚者,犹离忧也”

——《史记·屈原列传》(司马迁)

“离犹遭也,骚,忧也。明己遭忧作辞也”

——《离骚赞序》(班固)

“离,别也;骚,愁也。”

——《楚辞章句》(王逸)

“‘离骚’即‘劳商’,相当今语‘牢骚’”

——《楚辞论文集》(游国恩)

解题

《离骚》是屈原最重要的代表作。全诗三百七十二句,二千四百余字,

《离骚》的题旨,司马迁解释为“离忧”,意思尚不够明白;班固进而释“离”为“罹”,以“离骚”为“遭忧作辞”;王逸则说:“离,别也;骚,愁也。”把“离骚”释为离别的忧愁。二说均可通。

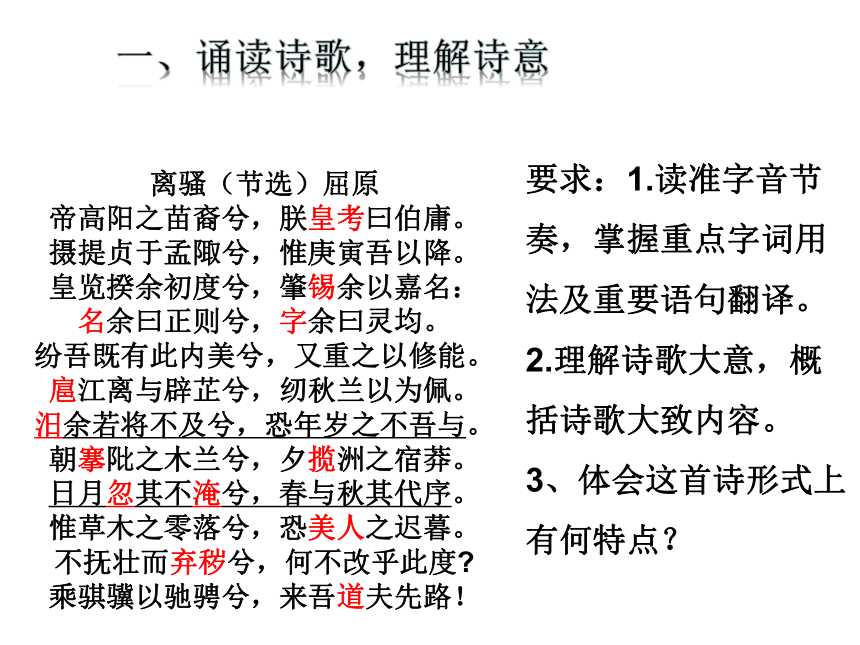

离骚(节选)屈原

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

名余曰正则兮,字余曰灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

要求:1.读准字音节奏,掌握重点字词用法及重要语句翻译。

2.理解诗歌大意,概括诗歌大致内容。

3、体会这首诗形式上有何特点?

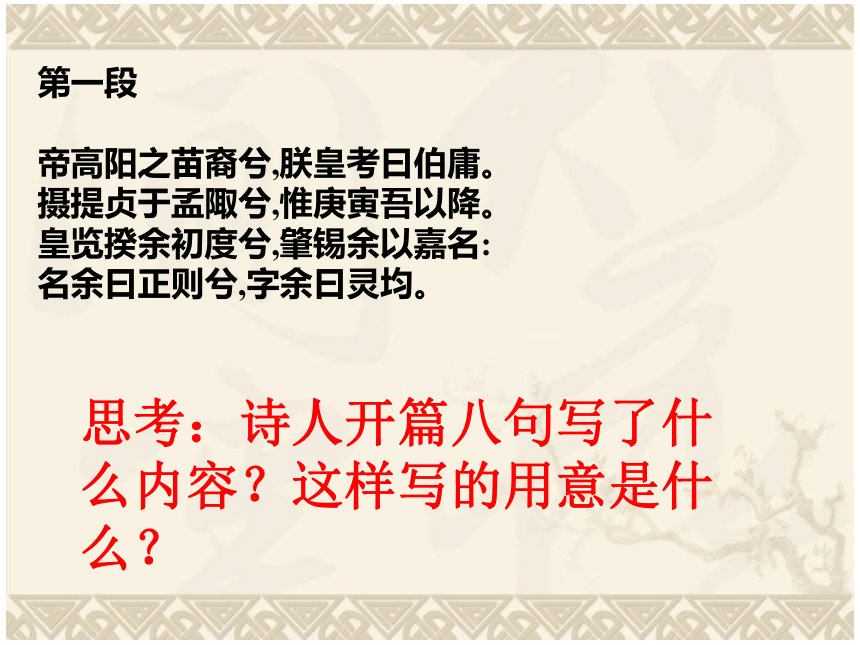

第一段

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

名余曰正则兮,字余曰灵均。

思考:诗人开篇八句写了什么内容?这样写的用意是什么?

第一段分析:

1.要掌握的字词:

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

帝:一说为大部落的首领;

一说为古帝颛顼。

高阳:为古帝颛顼的称号。

苗裔:后代子孙。

朕:古代是自己的称呼.

秦始皇之后就是特指皇帝。

皇考:皇即大;考是指已故的父亲。

句意:

我是古帝高阳氏的后代子孙啊,我已故的父亲叫伯庸。

说明什么问题呢?

——屈原出身高贵,和楚王是同宗。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

摄提:是干支纪年法中的寅年的别称。

贞:正巧,正好。

孟陬:夏历正月.孟:开始.陬:正月的别名。

惟:句首语气词。

庚寅:庚寅日,屈原的生日。

降:降生,出生。

干:天干,共十位.甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

支:地支,共十二位.子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、

申、酉、戌、亥。

句意:

寅年正当寅月啊,在庚寅日我降生了。

说明——出世时正逢吉时,有祥瑞吉兆。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

名余曰正则兮,字余曰灵均。

览:观察。

揆:估量。

初度:出生时的气度。

锡:通“赐”,赐给。

嘉名:美好的名字。

肇:开始。

名:名作动用,取名。

字:名作动用,取表字。

正则,公正而有法则,含有“平”字之意。

灵,善;均,平。“灵均”,地之善而均平者,含有“原”字之意。

句意——我的父亲观察估量我出生时的气度,开始就赐给我美好的名字:给我取名叫正则啊,给我取表字叫灵均。

说明自己名字的由来:是我父亲给我取的,希望我能建立功业。

诗人开篇八句写了什么内容?这样写的用意是什么?

内容:

第一段:前8句。自述家世出身和名字美好的意义

作用:

表面上看,好像是屈原的自我夸耀。其实说明他是楚王同姓之臣,既指出自己有高贵的身份,又表示自己对楚国的兴亡有义不容辞的责任。

同时源于他“美政”的政治理想。他认为只有圣君贤相才能改变楚国的政治和社会现实,

使楚国强大起来。自己是圣君的后裔,有做贤相的才能,是实现“美政”的人才。

综上所述,身份高贵,先天禀赋加之后文重之以修能说明自己有理由、有责任、更有能力和条件为国家担负重任。

第二段

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

思考:诗人中间12句写了什么内容?

第二段分析:

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

纷:繁盛的样子。

内美:内在的美好品质。

重:加上。

修能:优秀的才能;一说为美好的容态。

句意:

我已经具有这些繁多的内在的美好品质啊,又加上优秀的

才能(又加上美好的容貌)。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

扈:披,楚方言。

江离和白芷:都是香草名。辟,通“僻”,偏僻。

纫:绳索,名词作动词用,连接。

佩:动词用作名词,古人佩带在身边的饰品。

句意:

披上江离和白芷这些香草啊,又连接秋兰作为佩。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

这4句,叙述自己已具内在美德,又加上有优秀的才能,再加

上讲求整饰,通体芳洁,成为内外完美的人。

汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。朝搴阰之木兰兮,

夕揽洲之宿莽。

汨:水流很快的样子,比喻时间过得很快。

若将不及:似乎赶不上。

恐:害怕。

不吾与:即不与吾,不等我。“与”,等待。

“木兰”,香树名,去皮不死;“宿莽”,一种经冬不枯的草。

叙述恐怕时光易逝,自己修身的情况,并用不死的木兰和经冬

不枯的宿莽来表明自己志向的坚贞。

句意:流年似水我好象追赶不上啊,恐怕年岁不等待我.早晨摘取土坡

上的不老香树,晚上来摘取小洲上的经冬不枯的宿莽草。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

日月:指时光。

忽:迅速,过得很快。

淹:久留。

代序:代替更换时序。

惟:动词,想到。

恐,害怕。

美人:理想中有才德和有作为的人。一说指楚怀王。

句意:时光匆匆而过不会久留,春去秋来,更替时间。想到花草树木的飘零坠落,恐怕有才德和有作为的人逐渐衰老。

这4句是过渡句,在此之前是描述屈原努力进修,在此之后是勉励

君王上进。因此中间用“时光匆匆,年华易逝,草木零落,美人渐

老”的道理作为过渡,使前文顺当地转入后文。也慨叹时间的流逝,对自己不被重用的惋惜。

在这里有什么作用?

思考:诗人中间12句写了什么内容?

第二段:中间12句。叙述自己积极进修,锻炼品质和才能也慨叹时间的流逝,对自己不被重用的惋惜。

思考:

1、诗句中出现两个“恐”字,说说诗人“恐”的内容各是什么?这种“恐”反映了屈原怎样的心情?体现他怎样的品德?

2、诗中以“江离”、“辟芷”、“秋兰”三种香草以及剥皮不死的“木兰”、经冬不枯的“宿莽”比喻什么?有怎样的表达效果?

1、第一,“恐年岁之不吾与”,担心光阴似水,时不我待,不能把美好的品格和超凡的才能献给国家,以完成振兴楚国的大任;

第二,“恐美人之迟暮”,这里美人可以说是自己,屈原以草木零落起兴,比喻美人迟暮。感叹岁月无情,来日无多,希望能把握住短暂的人生,做一番事业。这里美人也可以说是指代楚王,这里直接说的是担心楚王衰老不堪大任;其实更想指出担忧的是楚王不思变革,不图进取,苟且偷安,昏聩误国。

这反映了屈原面对楚王昏庸、国家颓势而自己却不能及时地有所作为而焦虑不已的心情,体现了屈原忧国忧民的高尚品德。

2、

诗人以以“江离”、“辟芷”、“秋兰”三种香草比喻自己美好的品德,而剥皮不死的“木兰”、经冬不枯的“宿莽”屈原所采的都是芳香坚固耐久的植物,比喻精勤修德,所坚持皆忠善长久之道。

着重用来比喻自己追求理想、坚忍不拔的毅力。

这样写突出了屈原正直纯洁的人格,充分展示屈原美好的内心世界;同时,比喻的运用,使诗歌形象、含蓄,更具韵味,具有浪漫主义的色彩。

《离骚》中香草美人的象征比喻系统

善鸟香草,以配忠贞;

恶禽臭物,以比谗佞;

灵修美人,以媲于君;

宓妃佚女,以譬贤臣;

虬龙鸾凤,以托君子;

飘风云霓,以为小人。

——王逸《离骚经序》

这些香草美人的句子对塑造诗人的形象有什么作用?

这些香草不但有香味,更具有深远的意境。屈原对香草的喜爱,其实就是表明他对美好的事物的追求,这些香草象征着诗人品行高洁。诗人佩带它们,象征他的品德高尚。这对塑造诗人的形象起到了烘托的作用。

第三段

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路.

思考:诗人在第三段悲辞慷慨,主要向楚王传达自己怎样的观点态度和思想感情?

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路.

不:何不的省略

抚壮:把握壮年.

骐骥:古代有名的良马.

驰骋:奔驰.

道:通“导”,引导.

乘坐骏马奔驰啊!来吧!我愿意做先锋在前引路。

句意:

君王为何不把握壮年抛弃秽政啊?为什么不改变这种法度呢?

说明:屈原什么思想呢?

劝喻君王要任用贤能之士,用以富国强兵之目的。最后表露出积极辅佐君王的愿望。

第三段,最后4句。表达诗人忧虑之情和昂扬的斗志。

整体把握:

第一段,前8句。自述家世出身和名字美好的意义

第二段,中间12句。叙述自己积极进修,锻炼品质和才能也慨叹时间的流逝,对自己不被重用的惋惜。

第三段,最后4句。表达诗人忧虑之情和昂扬的斗志。

体会这首诗形式上有何特点?

(1)大量运用语气词“兮”字,加强浓厚的地方色彩,使诗歌调子回荡顿挫,婉转动人。

“兮”的运用是楚辞的一个鲜明标志。

它在诗句中的位置不同,作用也不尽一样。用在句中,表语音的延长;用在句间,表语意未竟,待下句补充;用在句尾,表感叹意味。就课文来看,“兮”均用在句间,表示语意未完,待下句补充。

(2)

楚辞以六言为主,行文灵活多变,加上对偶修辞,整首诗整齐而节奏鲜明。读来音调抑扬,具有韵致。

思路提示:从出身、外形和思想追求考虑。

出身:他身份高贵,身世美好。(1——8句)

外形:有着突出的外部形象。披着江离与辟芷,

以秋兰为配。表现诗人对美好事物的追求,不断提高自己的修养品行,

思想追求:追求真理,坚持政治改革。并在感叹时光易逝中劝谏楚怀王“抚

壮”“弃秽”“改乎此度”,而“乘骐骥以驰骋”。

为我们塑造了屈原这一高大的抒情主人公形象。

1.纵观全文《离骚》塑造了一个怎样的抒情主人公形象。?

总的理想是希望楚王能任用贤能,楚国能繁荣富强。具体表现:

(1)热爱祖国、忧国忧民。

(2)加强自身修养,追求美好的品德。

(3)追求真理,坚持政治改革。

2.

从全诗看,诗人追求的理想是什么?

情景名句

1、日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

2、摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

3、惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

4、日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

5、乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

6、汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

7、汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

8、朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽

9、汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

10、纷吾既有此内美兮,又重之以修能

学习目标

1、了解“楚辞”及有关屈原和楚辞的文学知识。

2、理解屈原忧国忧民、献身理想的爱国情感。

3、疏通生字、词,培养阅读古诗文的能力。

4、学会吟诵古诗词,注意节拍和重读。

学习重难点

1、象征手法的运用。

2、屈原的精神及理想。

3、背诵。

学习目标:

1、了解楚辞相关文学知识。

2、理解课文内容,掌握重点基础知识及表现手法。

3、体会屈原伟大的爱国主义精神。

“风骚”一词,泛指文学,原指《诗经》中的《国风》和《楚辞》中的《离骚》。《诗经》是我国第一部诗歌总集,收集了从西周初年(公元前11世纪)到春秋中叶(公元前6世纪)大约500年间的诗歌;《楚辞》是我国第一部文人创作的诗歌总集。《诗经》和《楚辞》分别开创了我国现实主义和浪漫主义的诗风,“风骚”也因此成为文学的代名词。

现实主义:文学艺术的基本创作方法之一.提倡客观地观察现实生活,按照生活的本来样式精确细腻地描写现象,真实地表现典型环境的典型人物。

浪漫主义:文学艺术的基本创作方法之一.它在反映现实上,善于抒发对理想世界的热烈追求,常用热情奔放的语言瑰丽神奇的想象和夸张手法来塑造形象.

楚辞

『得名及内容特点』

一、产生于战国时代中国南方,具有楚国鲜明的地方色彩的诗歌样式

二、汉代刘向将屈原、宋玉以及他们的模拟者的作品16篇汇编成《楚辞》

三、「盖屈、宋诸骚,皆书楚语、作楚声、纪楚地、名楚物,故可谓之『楚辞』。」

——黄伯思《校定楚辞序》(宋)

「书楚語」:

使用楚国方言,如「些」、「兮」等

「作楚声」

:南方民间的巫歌,富于幻想

「纪楚地」

:楚国位于今湖北一带,有「洞庭」、「沅」、「江」等地名

「名楚物」

:「兰」、「蕙」、「薜荔」等物产

楚辞

『形式特点』

一、句式不整齐,每句字数可多可少,以六言、七言为主

二、每首诗的句数不受限制,可多可少

三、用韵不严格

四、句中或句末加语助词“兮”、“些”或“只”这一类字

照一般的说法,凡是诗句加有“兮”“些”语助词的作品,不分写作时间先后,不论作品内容,以及作者是否楚国人,都称“骚体”。

(公元前340——公元前278)战国末期楚国人,名平,字原。杰出的政治家和爱国诗人。楚武王熊通之子屈瑕的后代。丹阳(今湖北秭归)人。

屈原一生经历了楚威王、楚怀王、顷襄王三个时期,而主要活动于楚怀王时期。这个时期正是中国即将实现大一统的前夕,“横则秦帝,纵则楚王。”屈原因出身贵族,又明于治乱,娴于辞令,故而早年深受楚怀王的宠信,位为左徒、三闾大夫。屈原为实现楚国的统一大业,对内积极辅佐怀王变法图强,对外坚决主张联齐抗秦,使楚国一度出现了一个国富兵强、威震诸侯的局面。但是由于在内政外交上屈原与楚国腐朽贵族集团发生了尖锐的矛盾,由于上官大夫等人的嫉妒,屈原后来遭到群小的诬陷和楚怀王的疏远。流放汉北。

怀王三十年,屈原回到郢都。同年,秦约怀王武关相会,怀王遂被秦扣留,最终客死秦国,顷襄王即位后继续实施投降政策,屈原再次被逐出郢都,流放江南,辗转流离于沅、湘二水之间。顷襄王二十一年(公元前278),秦将白起攻破郢都,屈原悲愤难捱,遂自沉汨罗江,以身殉了自己的政治理想。

《离骚》——

叙述了屈原的家世出身和政治理想,倾吐了诗人的爱国信念和苦闷心情

《九歌》——

由《国殇》、《山鬼》、《礼魂》等11篇組成,吸取楚地民间的神话故事写成的祭神组曲

《九章》——

由《惜诵》、《涉江》、《哀郢》等9篇组成,写屈原被放逐的经历、处境和悲愤心情

《天问》——

全篇由四言的疑问组成,对自然现象、神话传说和古代史事提出了百多个问题,表现屈原追求真理的执着精神

屈原作品简介

離騷

“离骚者,犹离忧也”

——《史记·屈原列传》(司马迁)

“离犹遭也,骚,忧也。明己遭忧作辞也”

——《离骚赞序》(班固)

“离,别也;骚,愁也。”

——《楚辞章句》(王逸)

“‘离骚’即‘劳商’,相当今语‘牢骚’”

——《楚辞论文集》(游国恩)

解题

《离骚》是屈原最重要的代表作。全诗三百七十二句,二千四百余字,

《离骚》的题旨,司马迁解释为“离忧”,意思尚不够明白;班固进而释“离”为“罹”,以“离骚”为“遭忧作辞”;王逸则说:“离,别也;骚,愁也。”把“离骚”释为离别的忧愁。二说均可通。

离骚(节选)屈原

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

名余曰正则兮,字余曰灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

要求:1.读准字音节奏,掌握重点字词用法及重要语句翻译。

2.理解诗歌大意,概括诗歌大致内容。

3、体会这首诗形式上有何特点?

第一段

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

名余曰正则兮,字余曰灵均。

思考:诗人开篇八句写了什么内容?这样写的用意是什么?

第一段分析:

1.要掌握的字词:

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

帝:一说为大部落的首领;

一说为古帝颛顼。

高阳:为古帝颛顼的称号。

苗裔:后代子孙。

朕:古代是自己的称呼.

秦始皇之后就是特指皇帝。

皇考:皇即大;考是指已故的父亲。

句意:

我是古帝高阳氏的后代子孙啊,我已故的父亲叫伯庸。

说明什么问题呢?

——屈原出身高贵,和楚王是同宗。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

摄提:是干支纪年法中的寅年的别称。

贞:正巧,正好。

孟陬:夏历正月.孟:开始.陬:正月的别名。

惟:句首语气词。

庚寅:庚寅日,屈原的生日。

降:降生,出生。

干:天干,共十位.甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

支:地支,共十二位.子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、

申、酉、戌、亥。

句意:

寅年正当寅月啊,在庚寅日我降生了。

说明——出世时正逢吉时,有祥瑞吉兆。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

名余曰正则兮,字余曰灵均。

览:观察。

揆:估量。

初度:出生时的气度。

锡:通“赐”,赐给。

嘉名:美好的名字。

肇:开始。

名:名作动用,取名。

字:名作动用,取表字。

正则,公正而有法则,含有“平”字之意。

灵,善;均,平。“灵均”,地之善而均平者,含有“原”字之意。

句意——我的父亲观察估量我出生时的气度,开始就赐给我美好的名字:给我取名叫正则啊,给我取表字叫灵均。

说明自己名字的由来:是我父亲给我取的,希望我能建立功业。

诗人开篇八句写了什么内容?这样写的用意是什么?

内容:

第一段:前8句。自述家世出身和名字美好的意义

作用:

表面上看,好像是屈原的自我夸耀。其实说明他是楚王同姓之臣,既指出自己有高贵的身份,又表示自己对楚国的兴亡有义不容辞的责任。

同时源于他“美政”的政治理想。他认为只有圣君贤相才能改变楚国的政治和社会现实,

使楚国强大起来。自己是圣君的后裔,有做贤相的才能,是实现“美政”的人才。

综上所述,身份高贵,先天禀赋加之后文重之以修能说明自己有理由、有责任、更有能力和条件为国家担负重任。

第二段

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

思考:诗人中间12句写了什么内容?

第二段分析:

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

纷:繁盛的样子。

内美:内在的美好品质。

重:加上。

修能:优秀的才能;一说为美好的容态。

句意:

我已经具有这些繁多的内在的美好品质啊,又加上优秀的

才能(又加上美好的容貌)。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

扈:披,楚方言。

江离和白芷:都是香草名。辟,通“僻”,偏僻。

纫:绳索,名词作动词用,连接。

佩:动词用作名词,古人佩带在身边的饰品。

句意:

披上江离和白芷这些香草啊,又连接秋兰作为佩。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

这4句,叙述自己已具内在美德,又加上有优秀的才能,再加

上讲求整饰,通体芳洁,成为内外完美的人。

汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。朝搴阰之木兰兮,

夕揽洲之宿莽。

汨:水流很快的样子,比喻时间过得很快。

若将不及:似乎赶不上。

恐:害怕。

不吾与:即不与吾,不等我。“与”,等待。

“木兰”,香树名,去皮不死;“宿莽”,一种经冬不枯的草。

叙述恐怕时光易逝,自己修身的情况,并用不死的木兰和经冬

不枯的宿莽来表明自己志向的坚贞。

句意:流年似水我好象追赶不上啊,恐怕年岁不等待我.早晨摘取土坡

上的不老香树,晚上来摘取小洲上的经冬不枯的宿莽草。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

日月:指时光。

忽:迅速,过得很快。

淹:久留。

代序:代替更换时序。

惟:动词,想到。

恐,害怕。

美人:理想中有才德和有作为的人。一说指楚怀王。

句意:时光匆匆而过不会久留,春去秋来,更替时间。想到花草树木的飘零坠落,恐怕有才德和有作为的人逐渐衰老。

这4句是过渡句,在此之前是描述屈原努力进修,在此之后是勉励

君王上进。因此中间用“时光匆匆,年华易逝,草木零落,美人渐

老”的道理作为过渡,使前文顺当地转入后文。也慨叹时间的流逝,对自己不被重用的惋惜。

在这里有什么作用?

思考:诗人中间12句写了什么内容?

第二段:中间12句。叙述自己积极进修,锻炼品质和才能也慨叹时间的流逝,对自己不被重用的惋惜。

思考:

1、诗句中出现两个“恐”字,说说诗人“恐”的内容各是什么?这种“恐”反映了屈原怎样的心情?体现他怎样的品德?

2、诗中以“江离”、“辟芷”、“秋兰”三种香草以及剥皮不死的“木兰”、经冬不枯的“宿莽”比喻什么?有怎样的表达效果?

1、第一,“恐年岁之不吾与”,担心光阴似水,时不我待,不能把美好的品格和超凡的才能献给国家,以完成振兴楚国的大任;

第二,“恐美人之迟暮”,这里美人可以说是自己,屈原以草木零落起兴,比喻美人迟暮。感叹岁月无情,来日无多,希望能把握住短暂的人生,做一番事业。这里美人也可以说是指代楚王,这里直接说的是担心楚王衰老不堪大任;其实更想指出担忧的是楚王不思变革,不图进取,苟且偷安,昏聩误国。

这反映了屈原面对楚王昏庸、国家颓势而自己却不能及时地有所作为而焦虑不已的心情,体现了屈原忧国忧民的高尚品德。

2、

诗人以以“江离”、“辟芷”、“秋兰”三种香草比喻自己美好的品德,而剥皮不死的“木兰”、经冬不枯的“宿莽”屈原所采的都是芳香坚固耐久的植物,比喻精勤修德,所坚持皆忠善长久之道。

着重用来比喻自己追求理想、坚忍不拔的毅力。

这样写突出了屈原正直纯洁的人格,充分展示屈原美好的内心世界;同时,比喻的运用,使诗歌形象、含蓄,更具韵味,具有浪漫主义的色彩。

《离骚》中香草美人的象征比喻系统

善鸟香草,以配忠贞;

恶禽臭物,以比谗佞;

灵修美人,以媲于君;

宓妃佚女,以譬贤臣;

虬龙鸾凤,以托君子;

飘风云霓,以为小人。

——王逸《离骚经序》

这些香草美人的句子对塑造诗人的形象有什么作用?

这些香草不但有香味,更具有深远的意境。屈原对香草的喜爱,其实就是表明他对美好的事物的追求,这些香草象征着诗人品行高洁。诗人佩带它们,象征他的品德高尚。这对塑造诗人的形象起到了烘托的作用。

第三段

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路.

思考:诗人在第三段悲辞慷慨,主要向楚王传达自己怎样的观点态度和思想感情?

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路.

不:何不的省略

抚壮:把握壮年.

骐骥:古代有名的良马.

驰骋:奔驰.

道:通“导”,引导.

乘坐骏马奔驰啊!来吧!我愿意做先锋在前引路。

句意:

君王为何不把握壮年抛弃秽政啊?为什么不改变这种法度呢?

说明:屈原什么思想呢?

劝喻君王要任用贤能之士,用以富国强兵之目的。最后表露出积极辅佐君王的愿望。

第三段,最后4句。表达诗人忧虑之情和昂扬的斗志。

整体把握:

第一段,前8句。自述家世出身和名字美好的意义

第二段,中间12句。叙述自己积极进修,锻炼品质和才能也慨叹时间的流逝,对自己不被重用的惋惜。

第三段,最后4句。表达诗人忧虑之情和昂扬的斗志。

体会这首诗形式上有何特点?

(1)大量运用语气词“兮”字,加强浓厚的地方色彩,使诗歌调子回荡顿挫,婉转动人。

“兮”的运用是楚辞的一个鲜明标志。

它在诗句中的位置不同,作用也不尽一样。用在句中,表语音的延长;用在句间,表语意未竟,待下句补充;用在句尾,表感叹意味。就课文来看,“兮”均用在句间,表示语意未完,待下句补充。

(2)

楚辞以六言为主,行文灵活多变,加上对偶修辞,整首诗整齐而节奏鲜明。读来音调抑扬,具有韵致。

思路提示:从出身、外形和思想追求考虑。

出身:他身份高贵,身世美好。(1——8句)

外形:有着突出的外部形象。披着江离与辟芷,

以秋兰为配。表现诗人对美好事物的追求,不断提高自己的修养品行,

思想追求:追求真理,坚持政治改革。并在感叹时光易逝中劝谏楚怀王“抚

壮”“弃秽”“改乎此度”,而“乘骐骥以驰骋”。

为我们塑造了屈原这一高大的抒情主人公形象。

1.纵观全文《离骚》塑造了一个怎样的抒情主人公形象。?

总的理想是希望楚王能任用贤能,楚国能繁荣富强。具体表现:

(1)热爱祖国、忧国忧民。

(2)加强自身修养,追求美好的品德。

(3)追求真理,坚持政治改革。

2.

从全诗看,诗人追求的理想是什么?

情景名句

1、日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

2、摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

3、惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

4、日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

5、乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

6、汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

7、汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

8、朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽

9、汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

10、纷吾既有此内美兮,又重之以修能