第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(39张)

文档属性

| 名称 | 第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(39张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-16 17:52:17 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

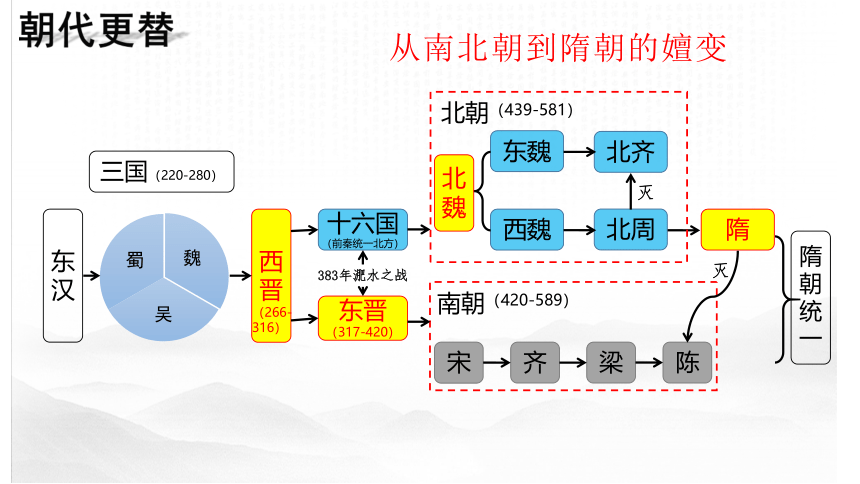

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

从南北朝到隋朝的嬗变

朝代更替

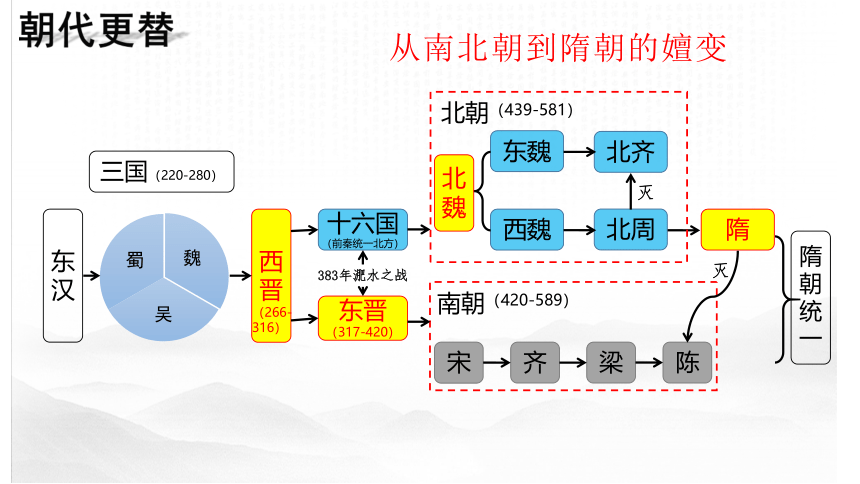

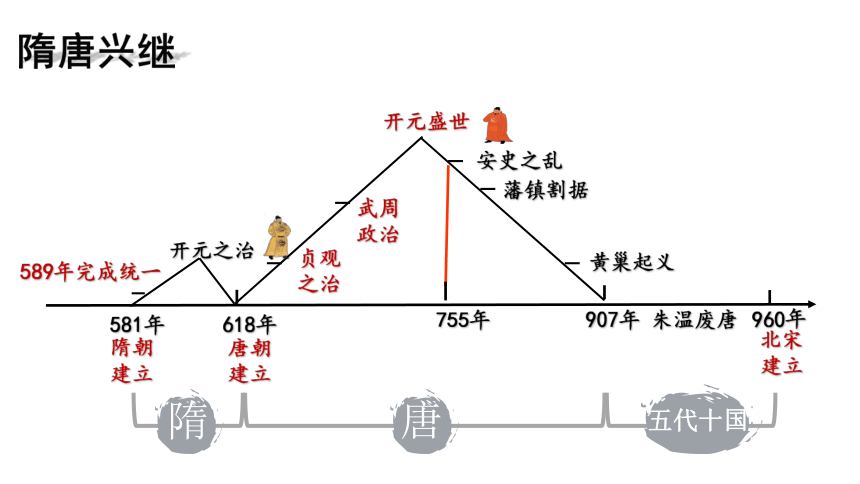

755年

618年

907年

朱温废唐

贞观

之治

武周政治

开元盛世

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

581年

开元之治

唐朝

建立

隋朝

建立

589年完成统一

960年

北宋

建立

隋

唐

五代十国

隋唐兴继

第6课

一

隋朝

盛极一时

短命而亡

承上启下的王朝:隋朝

材料一:隋室虽祚短运促,然其国计之富足,每为治史者所艳称。

——钱穆《国史大纲》

材料二:隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。

——《元和郡县志》

材料三:隋无德而有政,故不能守天下而固可一天下。以立法而施及唐、宋,盖隋亡而法不亡也。

——王夫之《读通鉴论·隋文帝》

材料四:隋朝消灭了其前人的过时和无效率的制度,创造了一个中央集权帝国,在长期分裂的各地区发展了共同的文化

意识,这一切同样的了不起,人们在研究伟大的唐帝国的结

构和生活的任何方面时,不能不在各个方面看到隋朝的成就,这是中国历史中最引人注目的成就之一。

——《剑桥中国隋唐史》

一、隋朝兴亡

581年杨坚代周称帝,建隋,都长安,为隋文帝。

589年隋灭陈(次子杨广统兵),南北统一。

广设仓库。

604年,杨广继位,为隋炀帝。

营建东都洛阳;开通大运河。

营建东都,每月征发丁男200万人,

开凿运河,前后役丁更达数百万。

好内远礼曰炀,去礼远众曰炀,逆天虐民曰炀,好大殆政曰炀,薄情寡义曰炀,离德荒国曰炀。

观察地图并结合所学,思考隋炀帝迁都洛阳和修建大运河的用意?

洛阳是水陆运输的自然中心、转运物资的枢纽,比起长安,以洛阳为中心最便于控制全国。

运河网络把长江、黄河流域和今北京附近地区连成一体,从而以富足的南方供养都城长安、洛阳,并为北方边境提供战略保护。

今北京

今杭州

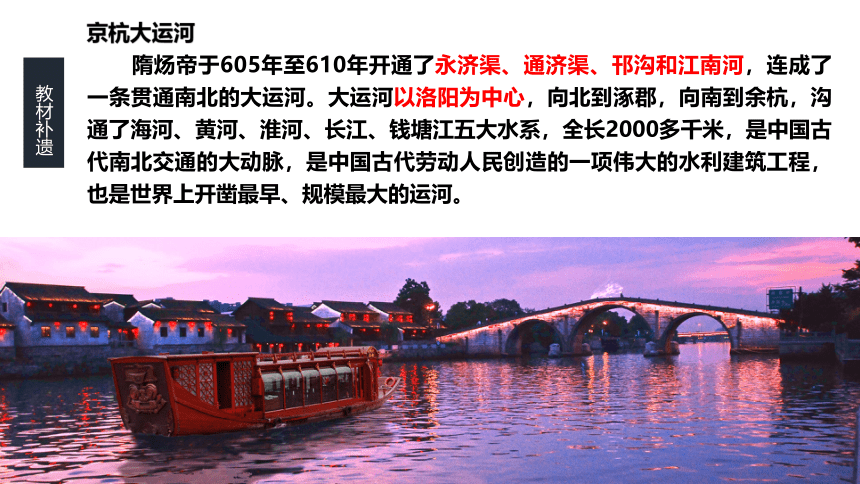

京杭大运河

隋炀帝于605年至610年开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2000多千米,是中国古代南北交通的大动脉,是中国古代劳动人民创造的一项伟大的水利建筑工程,也是世界上开凿最早、规模最大的运河。

教材补遗

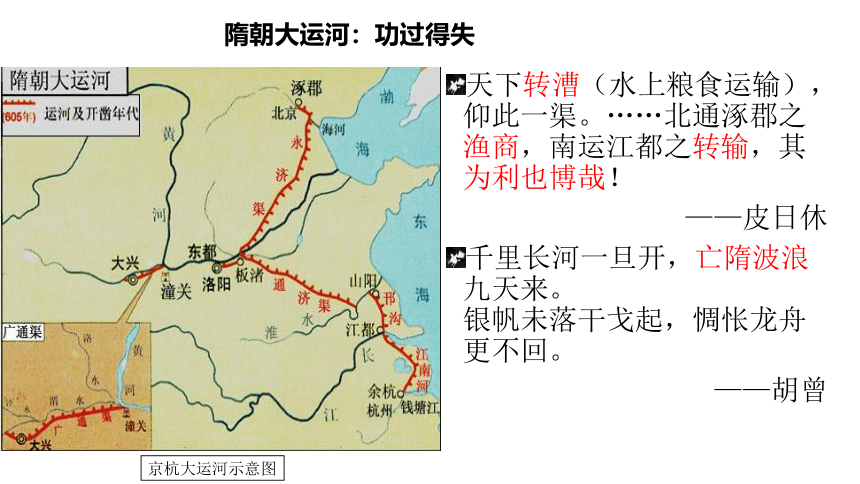

隋朝大运河:功过得失

天下转漕(水上粮食运输),仰此一渠。……北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!

——皮日休

千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾

京杭大运河示意图

【思考】从多角度看修建开通大运河的利弊。

利:

①大运河贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用;

②促进了中原与南北方少数民族之间的文化交流。

弊:

①过度役使民力,给劳动人民带来了沉重的徭役负担;

②促阶级矛盾被激化,开凿过程中滥用刑法,引起民众不满,推动了起义的爆发。

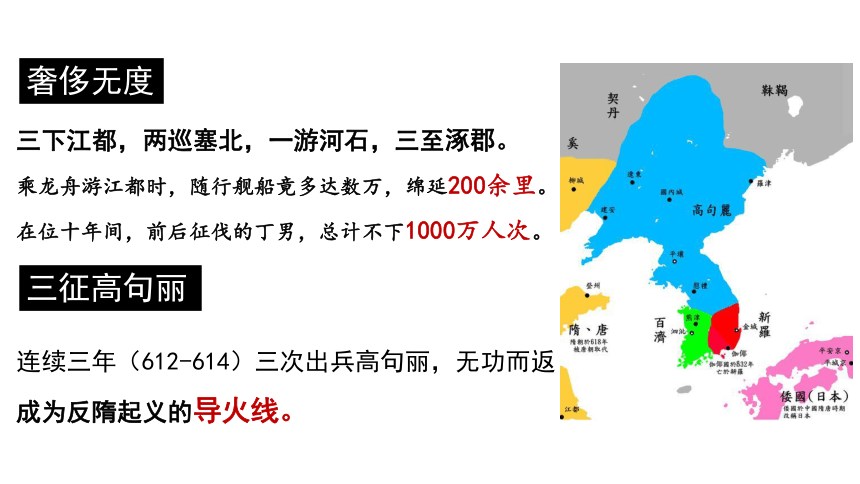

三下江都,两巡塞北,一游河石,三至涿郡。

乘龙舟游江都时,随行舰船竟多达数万,绵延200余里。

在位十年间,前后征伐的丁男,总计不下1000万人次。

奢侈无度

三征高句丽

连续三年(612-614)三次出兵高句丽,无功而返

成为反隋起义的导火线。

(隋炀帝时)百姓废业,屯集城堡,无以自给。然所在仓库,犹大充牣(丰足),吏皆惧法,莫肯赈救,由是益困。初皆剥树皮以食之···其后,人乃相食。——《隋书·食货志》

国富民贫

“古今国计之富莫如隋”、“隋炀帝积米多至二千六百余万石”

——马端临《文献通考》

618年,宇文化及兵变,处死隋炀帝

唐国公太原起兵

寒鸦飞数点,流水绕孤村:隋炀帝的功业与下场

政治

改革官制

颁大业律

迁都洛阳

军事

攻灭吐谷浑

征讨占城

征讨契丹,大宴突厥

征讨琉球

三征高句丽

经济

开凿大运河

文化

科举进士科

藏书事业

外交

巡视西域各国

新罗、倭国、赤土国

南征林邑、北过突厥,好大喜功的雄心帝王

三征高丽、盗贼蜂起,隋朝灭亡的前奏余音

二

大唐立国

年少盛世

晚来难安

唐高祖李渊

唐太宗李世民

李隆基

唐高祖李渊

唐太宗李世民

李建成:文可安邦

李元吉:瞎凑热闹

李世民:武可定国

玄武门兵变

618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖。

随后消灭起义军和割据势力,完成统一。

1、大唐初建

2、贞观之治

“为政之要,惟在得人”

“水能载舟,亦能覆舟”

轻徭薄赋

劝课农桑

戒奢从简

为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。

知人善任

虚怀纳谏

魏征

李光复饰

贞观之治——唐太宗李世民

治国思想

“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。”

“人以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜子,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。”

唐太宗统治时期,人才济济——房玄龄、杜如晦、魏征……

吸取隋亡教训,勤于政事,重视人民的力量

虚心纳谏,从善如流

广纳贤才,知人善任

3、贞观遗风

武氏侍候在侧,对太宗说:“妾能制之,然须三物,一铁鞭,二铁挝(zhua),三匕首。铁鞭击之不服,则以挝挝其首,又不服,则以匕首断其喉。”

天下大权,悉归中宫,黜陟、杀生,决于其口,天子拱手而已。——《资治通鉴》

武则天(624-705)

才人

官家女

唐太宗

唐中宗

唐睿宗

唐高宗

尼姑

皇后

皇太后

皇帝

690年,废唐改周

承前启后,持续发展

“政启开元,治宏贞观”——郭沫若

往者则天太后践阼临朝,欲收人心,尤务拔擢,弘委

任之意,开汲引之门,进用不疑,求访无倦。非但人得荐

士,亦许自举其才。所荐必行,所举辄试,其于选士之道,岂不伤于容易哉!而课责既严,进退皆速,不肖者旋黜,才能者骤升,是以当代谓知人之名,累朝赖多士之用。此

乃近于求才贵广,考课贵精之效也。

——陆贽《请许台省长官举荐属吏状》

她以半个世纪的努力,成功地扩大了相对于宰相的皇权,以独断专行的方式阻止了大臣势力的扩展。她重用庶族士人,结束了西魏北周以来关陇贵族集团持续控制中央政权的局面。表面上打破了唐王朝建立的常规与均衡,实际上维持了带有根本性质的制度,并且深化了太宗以来的改革。

---邓小南

3.一代女皇武则天

“政启开元,治宏贞观”--郭沫若

贞观遗风

千秋功过,谁与评说?

材料一:武氏本身为关陇集团外之山东寒族,复欲纠集人群以攫取政权,因缘际会,遂大崇文章之选,破格用人,于是进士词科为全国干进者之鹄的。当时山东、江左人民之中,有虽工于为文,但以不预关中集团之故,致遭屏抑者,亦因此政治变革之际会,得以上升朝列,而西魏、北周、杨隋及唐初将相旧家之政权尊位遂不得不为此新兴阶级所攘夺替代。故武周之代李唐,不仅为政治之变迁,实亦社会之革命。若依此义言,则武周之代李唐较李唐之代杨隋其关系人群之演变,尤为重大也。

——陈寅恪《唐代政治史述论稿》

材料二:她以半个世纪的努力,成功地扩大了相对于宰相的皇权,以独断专行的方式阻止了大臣势力的扩展。她重用庶族士人,结束了西魏北周以来关陇贵族集团持续控制中央政权的局面。表面上打破了唐王朝建立的常规与均衡,实际上维持了带有根本性质的制度,并且深化了太宗以来的改革。

——邓小南

无字碑

4、开元盛世

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。

齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

李隆基

政治上,选贤任能,裁汰冗官,精简机构

经济上,重视生产,清查户籍,减免徭役

文化上,大兴文治;军事上,改革兵制

政治清平,社会安定,经济高度繁荣

归纳:唐朝盛世的出现

太宗李世民

贞观之治

武周武则天

政启开元治弘贞观

玄宗李隆基

开元盛世

法律制度的坚实保障

基本国策的稳固延续

各族百姓的共同创造

开明君主的知人善用

统治集团的居安思危

5、大唐的民族关系

唐朝前期疆域和边疆各族的分布图(669年)

四夷宾服

西北:突厥

战争+设置机构

东北:靺鞨

册封

北部:回纥

册封

西南:吐蕃

和亲、会盟

唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

755年

618年

907年

朱温废唐

贞观

之治

武周政治

开元盛世

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

581年

开元之治

唐朝

建立

隋朝

建立

589年完成统一

960年

北宋

建立

隋

唐

五代十国

隋唐兴衰

“渔阳鼙鼓(军鼓)动地来,惊破霓裳羽衣曲。”

(1)背景

(2)过程

755年安禄山在范阳起兵,发动叛乱,历

时八年,763年被唐平定。

①政治腐败:唐玄宗统治后期,沉于享乐,怠于政事;

②边疆危机:边疆形势随着版图的拓展日益紧张;

③军事失当:任用胡人担任节度使;兵力外重内轻。

6、安史之乱

(3)影响:唐朝由盛转衰

“安史之乱”平定后,星罗棋布的藩镇

(1)藩镇的权力

政治上,拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后职位传给儿子或部将;

经济上,拥有财权;

在军事上,拥有强悍的武装,独霸一方。

藩镇割据形势图

(2)影响

藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年,藩镇之间、藩镇与中央之间不断争战,严重削弱了唐朝统治。

7、藩镇割据

武夫悍将…据要险,专方面,既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

……一寇死,一贼生,讫唐亡百余年,卒不为王土。

——《新唐书》

玄宗:

高力士“每四方进呈,必先呈力士,然后进御,小事便决之。”

肃宗:

李辅国“口为制敕,写付外施行,事毕闻奏。”

代宗“尊为尚父,政无巨细,皆委参决。”

李辅国“大家但内里坐,外事听老奴处置。”

代宗:

鱼朝恩“天下事有不由我乎!”

?

8、宦官专权

直接威胁皇权,掌握皇帝废立

宪宗

穆宗

敬宗

文宗

武宗

懿宗

宣宗

僖宗

昭宗

哀帝

唐末十帝

皇帝形同傀儡

9、朋党之争

唐之朋党…皆自小以至大,因私以害公。

士之附会者不入于牛则入于李,不忧国家之不治,而唯恐其党之不进也。

汉之党尚风节,故政乱于上而俗清于下,及其亡也,人犹畏义而有不为。唐之党趋势利,势穷利尽而止。

——范祖禹《唐鉴》卷十

晚唐牛(牛僧孺)李(李德裕)党争

历经穆宗到宣宗五朝,

持续达40年之久。

“国家用度尽仰江南”

8、黄巢起义

《不第后赋菊》

待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

唐末爆发黄巢起义。起义军横扫大半个中国,一度攻占长安,沉重地打击了唐朝的统治。907年,宣武节度使朱温废唐称帝,唐朝灭亡。

朱温

参加起义

背叛起义

镇压起义

抢占地盘

907年

朱温废唐称帝,建立后梁

唐朝灭亡。

三

五代十国

分久必合

合久必分的产物

朝代

都城

年代

开国皇帝

五代

后梁

汴州(今开封)

907-923

朱温

后唐

洛阳

923-936

李存勖

后晋

汴州(今开封)

936-946

石敬瑭

后汉

汴州(今开封)

947-950

刘知远

后周

汴州(今开封)

950-960

郭威

十国

吴国

广陵(今扬州)

892-937

杨行密

南唐

金陵(今南京)

937-975

李昇

前蜀

成都

891-925

王建

后蜀

成都

937-965

孟知祥

闽国

长乐(今福州)

893-945

王审知

楚国(南楚)

长沙府(今长沙)

896-951

马殷

南汉

兴王府(今广州)

905-971

刘隐

荆南(南平)

江陵(今荆州)

907-963

高季兴

吴越

杭州

893-978

钱镠

北汉

太远

951-979

李崇

五代十国形势图(后周时期)

三、五代十国

政治:

澄清吏治

严惩贪暴不法官吏

禁止地方军将干政

广顺三年(953)诏:

其婚田争讼、赋税丁徭,合是令佐之职。其擒奸捕盗、

庇护部民,合是军镇警察之职。今后各守职分,专切提撕,

如所职疏遗,各行按责,其州府不得差监征军将下县。

——《旧五代史·周书·太祖纪四》

周世宗柴荣

走向统一

周世宗——柴荣

怀统一大志,立三十年规划:

以十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平。

整军练卒、裁汰冗弱、招抚流亡、减少赋税。南征北战,西败后蜀,夺取四州;南摧南唐,尽得江北淮南十四州;北破契丹,连克二州三关,后周政治清明、百姓富庶,中原经济开始复苏

北汉

走向统一

【课堂探究】五代十国时期政权具有怎样的特点和历史趋势?

特点:

①五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将;

②北方政权更迭,战事不断,政局动荡;

③南方受战乱影响较小,政局相对稳定,经济上有一定的发展。

趋势:

五代十国时期,虽然政权分裂但统一始终是一个客观趋势。

从隋唐盛世到五代十国

文帝建隋

隋朝的“基础设施”建设:仓库、洛阳城、大运河

炀帝亡隋

大唐初建(唐高祖李渊)

贞观之治(唐太宗李世民)

武后称帝

开元盛世(唐玄宗李隆基)

盛世大唐的民族关系:战争→设置机构、册封、和亲、会盟

安史之乱:唐朝由盛转衰

藩镇割据

唐朝覆亡(黄巢起义)

隋朝

(581-618)

唐朝

(618-907)

五代十国(907-960)

课堂总结

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

从南北朝到隋朝的嬗变

朝代更替

755年

618年

907年

朱温废唐

贞观

之治

武周政治

开元盛世

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

581年

开元之治

唐朝

建立

隋朝

建立

589年完成统一

960年

北宋

建立

隋

唐

五代十国

隋唐兴继

第6课

一

隋朝

盛极一时

短命而亡

承上启下的王朝:隋朝

材料一:隋室虽祚短运促,然其国计之富足,每为治史者所艳称。

——钱穆《国史大纲》

材料二:隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。

——《元和郡县志》

材料三:隋无德而有政,故不能守天下而固可一天下。以立法而施及唐、宋,盖隋亡而法不亡也。

——王夫之《读通鉴论·隋文帝》

材料四:隋朝消灭了其前人的过时和无效率的制度,创造了一个中央集权帝国,在长期分裂的各地区发展了共同的文化

意识,这一切同样的了不起,人们在研究伟大的唐帝国的结

构和生活的任何方面时,不能不在各个方面看到隋朝的成就,这是中国历史中最引人注目的成就之一。

——《剑桥中国隋唐史》

一、隋朝兴亡

581年杨坚代周称帝,建隋,都长安,为隋文帝。

589年隋灭陈(次子杨广统兵),南北统一。

广设仓库。

604年,杨广继位,为隋炀帝。

营建东都洛阳;开通大运河。

营建东都,每月征发丁男200万人,

开凿运河,前后役丁更达数百万。

好内远礼曰炀,去礼远众曰炀,逆天虐民曰炀,好大殆政曰炀,薄情寡义曰炀,离德荒国曰炀。

观察地图并结合所学,思考隋炀帝迁都洛阳和修建大运河的用意?

洛阳是水陆运输的自然中心、转运物资的枢纽,比起长安,以洛阳为中心最便于控制全国。

运河网络把长江、黄河流域和今北京附近地区连成一体,从而以富足的南方供养都城长安、洛阳,并为北方边境提供战略保护。

今北京

今杭州

京杭大运河

隋炀帝于605年至610年开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2000多千米,是中国古代南北交通的大动脉,是中国古代劳动人民创造的一项伟大的水利建筑工程,也是世界上开凿最早、规模最大的运河。

教材补遗

隋朝大运河:功过得失

天下转漕(水上粮食运输),仰此一渠。……北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!

——皮日休

千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾

京杭大运河示意图

【思考】从多角度看修建开通大运河的利弊。

利:

①大运河贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用;

②促进了中原与南北方少数民族之间的文化交流。

弊:

①过度役使民力,给劳动人民带来了沉重的徭役负担;

②促阶级矛盾被激化,开凿过程中滥用刑法,引起民众不满,推动了起义的爆发。

三下江都,两巡塞北,一游河石,三至涿郡。

乘龙舟游江都时,随行舰船竟多达数万,绵延200余里。

在位十年间,前后征伐的丁男,总计不下1000万人次。

奢侈无度

三征高句丽

连续三年(612-614)三次出兵高句丽,无功而返

成为反隋起义的导火线。

(隋炀帝时)百姓废业,屯集城堡,无以自给。然所在仓库,犹大充牣(丰足),吏皆惧法,莫肯赈救,由是益困。初皆剥树皮以食之···其后,人乃相食。——《隋书·食货志》

国富民贫

“古今国计之富莫如隋”、“隋炀帝积米多至二千六百余万石”

——马端临《文献通考》

618年,宇文化及兵变,处死隋炀帝

唐国公太原起兵

寒鸦飞数点,流水绕孤村:隋炀帝的功业与下场

政治

改革官制

颁大业律

迁都洛阳

军事

攻灭吐谷浑

征讨占城

征讨契丹,大宴突厥

征讨琉球

三征高句丽

经济

开凿大运河

文化

科举进士科

藏书事业

外交

巡视西域各国

新罗、倭国、赤土国

南征林邑、北过突厥,好大喜功的雄心帝王

三征高丽、盗贼蜂起,隋朝灭亡的前奏余音

二

大唐立国

年少盛世

晚来难安

唐高祖李渊

唐太宗李世民

李隆基

唐高祖李渊

唐太宗李世民

李建成:文可安邦

李元吉:瞎凑热闹

李世民:武可定国

玄武门兵变

618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖。

随后消灭起义军和割据势力,完成统一。

1、大唐初建

2、贞观之治

“为政之要,惟在得人”

“水能载舟,亦能覆舟”

轻徭薄赋

劝课农桑

戒奢从简

为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。

知人善任

虚怀纳谏

魏征

李光复饰

贞观之治——唐太宗李世民

治国思想

“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。”

“人以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜子,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。”

唐太宗统治时期,人才济济——房玄龄、杜如晦、魏征……

吸取隋亡教训,勤于政事,重视人民的力量

虚心纳谏,从善如流

广纳贤才,知人善任

3、贞观遗风

武氏侍候在侧,对太宗说:“妾能制之,然须三物,一铁鞭,二铁挝(zhua),三匕首。铁鞭击之不服,则以挝挝其首,又不服,则以匕首断其喉。”

天下大权,悉归中宫,黜陟、杀生,决于其口,天子拱手而已。——《资治通鉴》

武则天(624-705)

才人

官家女

唐太宗

唐中宗

唐睿宗

唐高宗

尼姑

皇后

皇太后

皇帝

690年,废唐改周

承前启后,持续发展

“政启开元,治宏贞观”——郭沫若

往者则天太后践阼临朝,欲收人心,尤务拔擢,弘委

任之意,开汲引之门,进用不疑,求访无倦。非但人得荐

士,亦许自举其才。所荐必行,所举辄试,其于选士之道,岂不伤于容易哉!而课责既严,进退皆速,不肖者旋黜,才能者骤升,是以当代谓知人之名,累朝赖多士之用。此

乃近于求才贵广,考课贵精之效也。

——陆贽《请许台省长官举荐属吏状》

她以半个世纪的努力,成功地扩大了相对于宰相的皇权,以独断专行的方式阻止了大臣势力的扩展。她重用庶族士人,结束了西魏北周以来关陇贵族集团持续控制中央政权的局面。表面上打破了唐王朝建立的常规与均衡,实际上维持了带有根本性质的制度,并且深化了太宗以来的改革。

---邓小南

3.一代女皇武则天

“政启开元,治宏贞观”--郭沫若

贞观遗风

千秋功过,谁与评说?

材料一:武氏本身为关陇集团外之山东寒族,复欲纠集人群以攫取政权,因缘际会,遂大崇文章之选,破格用人,于是进士词科为全国干进者之鹄的。当时山东、江左人民之中,有虽工于为文,但以不预关中集团之故,致遭屏抑者,亦因此政治变革之际会,得以上升朝列,而西魏、北周、杨隋及唐初将相旧家之政权尊位遂不得不为此新兴阶级所攘夺替代。故武周之代李唐,不仅为政治之变迁,实亦社会之革命。若依此义言,则武周之代李唐较李唐之代杨隋其关系人群之演变,尤为重大也。

——陈寅恪《唐代政治史述论稿》

材料二:她以半个世纪的努力,成功地扩大了相对于宰相的皇权,以独断专行的方式阻止了大臣势力的扩展。她重用庶族士人,结束了西魏北周以来关陇贵族集团持续控制中央政权的局面。表面上打破了唐王朝建立的常规与均衡,实际上维持了带有根本性质的制度,并且深化了太宗以来的改革。

——邓小南

无字碑

4、开元盛世

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。

齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

李隆基

政治上,选贤任能,裁汰冗官,精简机构

经济上,重视生产,清查户籍,减免徭役

文化上,大兴文治;军事上,改革兵制

政治清平,社会安定,经济高度繁荣

归纳:唐朝盛世的出现

太宗李世民

贞观之治

武周武则天

政启开元治弘贞观

玄宗李隆基

开元盛世

法律制度的坚实保障

基本国策的稳固延续

各族百姓的共同创造

开明君主的知人善用

统治集团的居安思危

5、大唐的民族关系

唐朝前期疆域和边疆各族的分布图(669年)

四夷宾服

西北:突厥

战争+设置机构

东北:靺鞨

册封

北部:回纥

册封

西南:吐蕃

和亲、会盟

唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

755年

618年

907年

朱温废唐

贞观

之治

武周政治

开元盛世

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

581年

开元之治

唐朝

建立

隋朝

建立

589年完成统一

960年

北宋

建立

隋

唐

五代十国

隋唐兴衰

“渔阳鼙鼓(军鼓)动地来,惊破霓裳羽衣曲。”

(1)背景

(2)过程

755年安禄山在范阳起兵,发动叛乱,历

时八年,763年被唐平定。

①政治腐败:唐玄宗统治后期,沉于享乐,怠于政事;

②边疆危机:边疆形势随着版图的拓展日益紧张;

③军事失当:任用胡人担任节度使;兵力外重内轻。

6、安史之乱

(3)影响:唐朝由盛转衰

“安史之乱”平定后,星罗棋布的藩镇

(1)藩镇的权力

政治上,拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后职位传给儿子或部将;

经济上,拥有财权;

在军事上,拥有强悍的武装,独霸一方。

藩镇割据形势图

(2)影响

藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年,藩镇之间、藩镇与中央之间不断争战,严重削弱了唐朝统治。

7、藩镇割据

武夫悍将…据要险,专方面,既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

……一寇死,一贼生,讫唐亡百余年,卒不为王土。

——《新唐书》

玄宗:

高力士“每四方进呈,必先呈力士,然后进御,小事便决之。”

肃宗:

李辅国“口为制敕,写付外施行,事毕闻奏。”

代宗“尊为尚父,政无巨细,皆委参决。”

李辅国“大家但内里坐,外事听老奴处置。”

代宗:

鱼朝恩“天下事有不由我乎!”

?

8、宦官专权

直接威胁皇权,掌握皇帝废立

宪宗

穆宗

敬宗

文宗

武宗

懿宗

宣宗

僖宗

昭宗

哀帝

唐末十帝

皇帝形同傀儡

9、朋党之争

唐之朋党…皆自小以至大,因私以害公。

士之附会者不入于牛则入于李,不忧国家之不治,而唯恐其党之不进也。

汉之党尚风节,故政乱于上而俗清于下,及其亡也,人犹畏义而有不为。唐之党趋势利,势穷利尽而止。

——范祖禹《唐鉴》卷十

晚唐牛(牛僧孺)李(李德裕)党争

历经穆宗到宣宗五朝,

持续达40年之久。

“国家用度尽仰江南”

8、黄巢起义

《不第后赋菊》

待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

唐末爆发黄巢起义。起义军横扫大半个中国,一度攻占长安,沉重地打击了唐朝的统治。907年,宣武节度使朱温废唐称帝,唐朝灭亡。

朱温

参加起义

背叛起义

镇压起义

抢占地盘

907年

朱温废唐称帝,建立后梁

唐朝灭亡。

三

五代十国

分久必合

合久必分的产物

朝代

都城

年代

开国皇帝

五代

后梁

汴州(今开封)

907-923

朱温

后唐

洛阳

923-936

李存勖

后晋

汴州(今开封)

936-946

石敬瑭

后汉

汴州(今开封)

947-950

刘知远

后周

汴州(今开封)

950-960

郭威

十国

吴国

广陵(今扬州)

892-937

杨行密

南唐

金陵(今南京)

937-975

李昇

前蜀

成都

891-925

王建

后蜀

成都

937-965

孟知祥

闽国

长乐(今福州)

893-945

王审知

楚国(南楚)

长沙府(今长沙)

896-951

马殷

南汉

兴王府(今广州)

905-971

刘隐

荆南(南平)

江陵(今荆州)

907-963

高季兴

吴越

杭州

893-978

钱镠

北汉

太远

951-979

李崇

五代十国形势图(后周时期)

三、五代十国

政治:

澄清吏治

严惩贪暴不法官吏

禁止地方军将干政

广顺三年(953)诏:

其婚田争讼、赋税丁徭,合是令佐之职。其擒奸捕盗、

庇护部民,合是军镇警察之职。今后各守职分,专切提撕,

如所职疏遗,各行按责,其州府不得差监征军将下县。

——《旧五代史·周书·太祖纪四》

周世宗柴荣

走向统一

周世宗——柴荣

怀统一大志,立三十年规划:

以十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平。

整军练卒、裁汰冗弱、招抚流亡、减少赋税。南征北战,西败后蜀,夺取四州;南摧南唐,尽得江北淮南十四州;北破契丹,连克二州三关,后周政治清明、百姓富庶,中原经济开始复苏

北汉

走向统一

【课堂探究】五代十国时期政权具有怎样的特点和历史趋势?

特点:

①五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将;

②北方政权更迭,战事不断,政局动荡;

③南方受战乱影响较小,政局相对稳定,经济上有一定的发展。

趋势:

五代十国时期,虽然政权分裂但统一始终是一个客观趋势。

从隋唐盛世到五代十国

文帝建隋

隋朝的“基础设施”建设:仓库、洛阳城、大运河

炀帝亡隋

大唐初建(唐高祖李渊)

贞观之治(唐太宗李世民)

武后称帝

开元盛世(唐玄宗李隆基)

盛世大唐的民族关系:战争→设置机构、册封、和亲、会盟

安史之乱:唐朝由盛转衰

藩镇割据

唐朝覆亡(黄巢起义)

隋朝

(581-618)

唐朝

(618-907)

五代十国(907-960)

课堂总结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进