第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 单元测试卷(带解析)

文档属性

| 名称 | 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 单元测试卷(带解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 70.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第九单元

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

单元测试卷

(原卷版)

一、选择题

1.新中国民主与法制建设经历了曲折发展的过程。其中,民主与法制遭到践踏、民主政治建设严重倒退是在( )。

A.三大改造时期

B.“文化大革命”时期

C.十年建设时期

D.现代化建设新时期

2.1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国为新民主主义国家,这是因为( )。

①实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政 ②结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代 ③完成了农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造 ④确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

3.下图是出席中国人民政治协商会议第一届全体会议的代表步入大会会场的历史场景。该会议( )。

A.通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.决定开展土地改革

C.提出过渡时期总路线

D.准备实施一化三改造

4.新中国成立之初,中央政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,规定拥有土地的农民“有权自由经营、买卖和出租”。这一规定所产生的主要影响是( )。

A.无法适应后来工业化开展

B.挫伤了农民的生产积极性

C.废除了生产资料私有制度

D.为三大改造奠定物质基础

5.新中国成立之初,由于财政支出庞大,人民政府不得不多发纸币,这就势必刺激物价上涨。这时投机资本家乘机兴风作浪,一方面拒绝使用人民币,从事银元的投机买卖;一方面大量囤积居奇,导致物价上涨。上海的粮食、棉纱等产品有时每天以20%~30%的幅度猛涨。为了走出这一困境,新中国政府开展了( )。

A.抗美援朝、镇压反革命运动

B.“三反”“五反”运动

C.土地改革、互助合作运动

D.“银元之战”“米棉之战”

6.“一五”计划时期,苏联援建的工程进入实际施工的共有150项:军工企业44个,冶金业20个,化工业7个,机械加工24个,能源52个,轻工医药3个。这些项目的建设( )。

A.推动了“一边倒”外交方针形成

B.奠定了中国工业化的初步基础

C.彻底改变了工业布局的不合理性

D.确立了社会主义的经济体系

7.1953年10月起,我国实行统购统销制度,即国家把农民生产的大部分粮食收购(统购),城市居民所需要的粮食全由国家统一供应(统销),严格禁止粮食自由买卖。后来,统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食油。这一政策的实施( )。

A.提供了工业发展的基本需求

B.有利于农村生产力的提高

C.标志着计划经济体制的形成

D.是对战时共产主义政策的模仿

8.“一五”计划期间,钢铁厂、有色金属冶炼厂、化工企业,主要摆在矿产资源丰富或能源供应充足的地区;机械加工企业,主要摆在原材料生产基地附近;国防工业企业,除有些造船厂外,主要摆在后方地区。由此可见,“一五”计划期间的企业布局( )。

A.着眼于国民经济发展的实际

B.推动了落后地区的经济发展

C.有利于社会生产的迅速恢复

D.避免了重工业投资的盲目性

9.新中国成立初期,我国一边实行有计划的大规模的工业化建设,一边对生产资料私有制进行了大规模的社会主义改造。这反映了( )。

A.发展多种所有制经济的现实需要

B.经济建设受到斯大林模式的影响

C.急于完成工业化建设的迫切愿望

D.发展生产力与变革生产关系并举

10.据学者统计,在1949—1956年期间,《人民日报》曾出现少量的招聘、招工广告,但1956年后这类广告基本消失。这一变化反映了当时我国( )。

A.工业化成就突出

B.生产关系的变革

C.城市化进程缓慢

D.生活水平的提高

11.1952年10月20日,刘少奇受毛泽东委托给斯大林写信称:“中国现在的工业总产值,国营企业已经占到67.3%,私人企业只占32.7%。……在十年以后,少数资本家可能完全处在社会主义的包围之中”。这表明,中央人民政府( )。

A.构建了向社会主义过渡的框架

B.认识到私有制无益于国家的建设

C.有意借鉴苏俄的新经济政策

D.规划了开展社会主义改造的路径

12.1954年7月,周恩来在中共中央政治局扩大会议上提出:“门是关不住了,新中国的声誉是很高的,苏联也希望我国能够参加国际事务,有欲关不能之势。”毛泽东十分同意这个看法,他说:“不能关,而且必须走出去。”周恩来的这一判断反映出( )。

A.和平共处五项原则的应用

B.意识形态对外交的影响消除

C.朝鲜问题得到了和平解决

D.万隆会议提高中国的影响力

13.20世纪50年代,某西方报纸评论道:“(此次会议是)亚洲最大国家的代表第一次在西方为亚洲讲话——周恩来今天是地球上人口最多的国家的代表,成为全世界注意的焦点。”此次会议( )。

A.消除了美国对中国的军事威胁

B.中国发挥了积极作用,提高了新中国的国际声誉

C.恢复了中国在联合国的合法席位

D.加强了中国与亚非各国的联系

14.在万隆会议讨论最后公报时,针对有些国家反对使用和平共处五项原则,认为这是共产党的语言,周恩来指出可以采用《联合国宪章》中所用的“和平相处”(live

together

in

peace),五项原则的写法可以修改,数目也可以增加。这体现出( )。

A.亚非国家的分歧不可调和

B.以美国为首的西方国家在外交上孤立中国

C.部分亚非国家的观念落后

D.中国外交政策的原则性与灵活性高度结合

15.中共八大指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”中共八大关于国内主要矛盾的科学论断主要是依据( )。

A.中华人民共和国成立

B.第一届全国人民代表大会召开

C.第一个五年计划基本完成

D.我国当时生产力状况

16.1962年2月,中共中央发出《关于改变农村人民公社基本核算单位问题的指示》。到10月,全国共有基本核算单位的生产队5

161

617个、生产大队41

678个、公社77个,分别占基本核算单位总数的98.89%、0.8%和0.01%。这一调整( )。

A.推动了农村经济体制改革

B.促进了农村经济的恢复和发展

C.适应了工业建设的发展需要

D.改变了农村的行政管理体制

17.“高产卫星”是“大跃进”时期的常用词。有人以《人民日报》为例作统计,“高产卫星”一词,1957年未有文章使用,1958年有85篇,1959年有15篇,而1960年只有1篇,并且还是“陕西长安县的一个学习组说1958年种的‘三亩六分高产卫星田’不尊重‘庄稼生长的规律’了”。下列对“大跃进”的准确认识有( )。

①“大跃进”只在农业领域展开 ②“高产卫星”折射“大跃进”时期浮夸风盛行 ③1958年“大跃进”快速推进 ④1960年,基层对“大跃进”有所反思

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

18.据美国解禁外交文件显示,1972年夏天,美国人在得知日本首相田中角荣即将访华促成中日邦交正常化的计划后,使用了对日本人的蔑称“小日本”一词,大骂日本是“最坏的叛徒”。这最能说明( )。

A.日本完全摆脱了对美国的依赖

B.日本在对华政策上完全违背美国意志

C.美日在国际关系上合作与矛盾并存

D.日本与中国建交导致美日关系恶化

19.“三线”建设是中国经济史上一次极大规模的工业迁移过程。对此记述有领导撰写的传记或回忆录、政府部门编写的资料、纪实文学、影视作品、厂史、厂志、学者的论文、“三线”建设亲历者撰写的相关著述等。由此可推知( )。

A.亲历者撰写的历史可信度较高

B.工厂与政府部门掌握的史料丰富

C.“三线”建设的研究比较混乱

D.历史书写的群体呈现多元化特点

20.1958年6月,毛泽东在军委扩大会议上指出:“搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹,我看有十年功夫是完全可能的。一年不是抓一次,也不是抓两次,也不是抓四次,而是抓它七八次。”这一论述的提出主要是基于( )。

A.恢复落后的经济

B.国防安全的需要

C.追赶西方的步伐

D.协调好国民经济

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料 下表为20世纪50—70年代新中国经济与外交发展状况简表

时间

经济状况

外交状况

20世纪

50年代

土地改革在新解放区推行。

国家财经根本好转,国民经济恢复。

“一五”计划和三大改造完成。

中共八大二次会议后,“大跃进”和人民公社化运动兴起。

抗美援朝战争胜利。

和平共处五项原则提出。

新中国参加日内瓦会议和万隆会议。

中苏关系恶化。

越南、法国、印度等与中国建交,建交国家有23个。

20世纪

60年代

开始提出“八字方针”。

经济经历困难后逐渐恢复。

“文化大革命”动乱波及经济领域。

中苏关系恶化。

美国发动侵越战争。

古巴、法国等与中国建交,建交国家有16个。

20世纪

70年代

周恩来、邓小平先后主持中央工作时期,经济好转。

中共十一届三中全会召开,开始以经济建设为中心。

经济体制改革进步。

中国恢复联合国合法席位。

中日邦交正常化。

中美建交。

西方与中国建交国家达62个。

——摘编自王桧林《中国现代史》(下册)等

从表中提取相互关联的经济与外交信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:经济与外交关联,观点明确,史论结合)

22.阅读材料,回答问题。

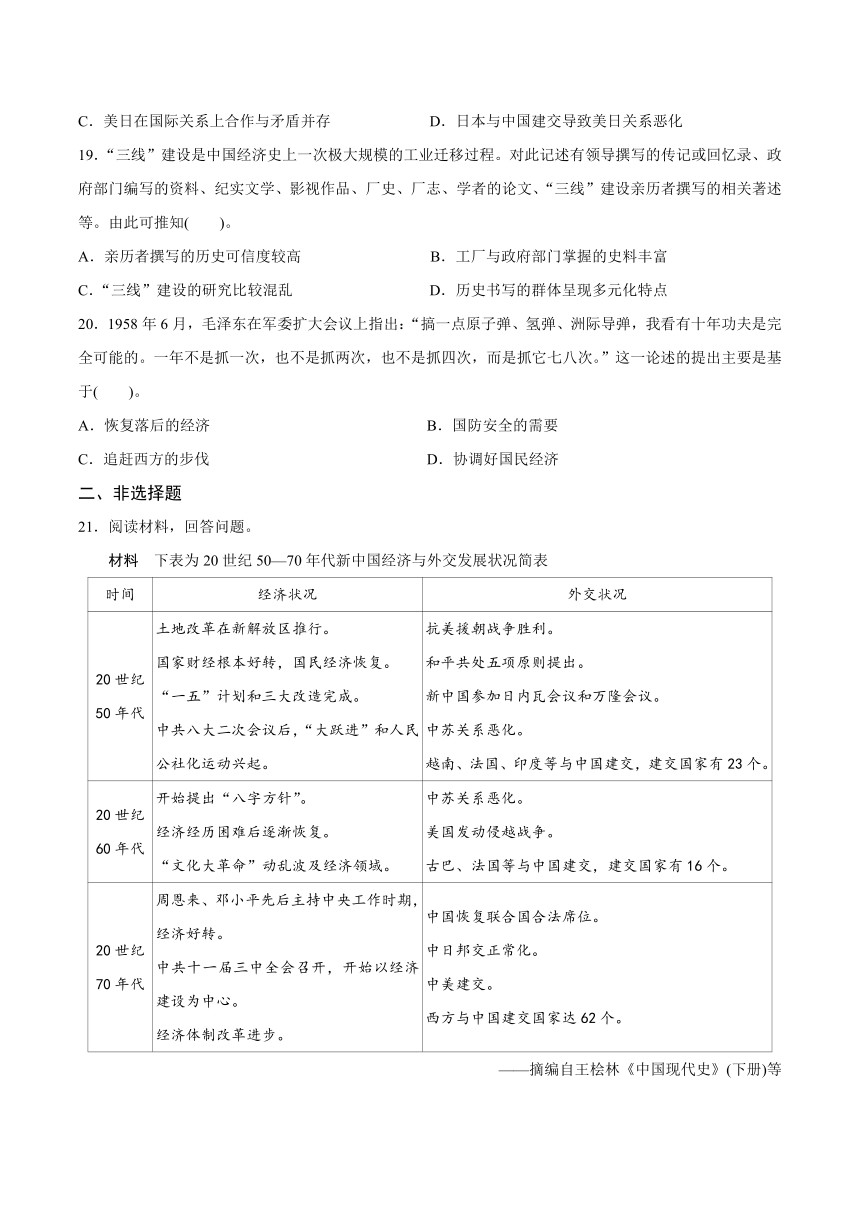

材料一 下图所示为历届联合国大会讨论中国某一问题的支持票数示意图

材料二 从某种角度看,毛泽东和尼克松都有所获。中美双方……都有一种如释重负的感觉,苏联再也不可能窃喜于北京和华盛顿互相没有接触了。……日本赶忙拥抱北京,并断绝了同台北的关系。

——[美]罗斯·特里尔《毛泽东传》

(1)根据材料一及所学知识分析,中国支持票数不断增长的原因是什么?

(2)根据材料一、二指出,20世纪70年代中国在外交上出现哪些重大突破?

22.阅读材料,回答问题。

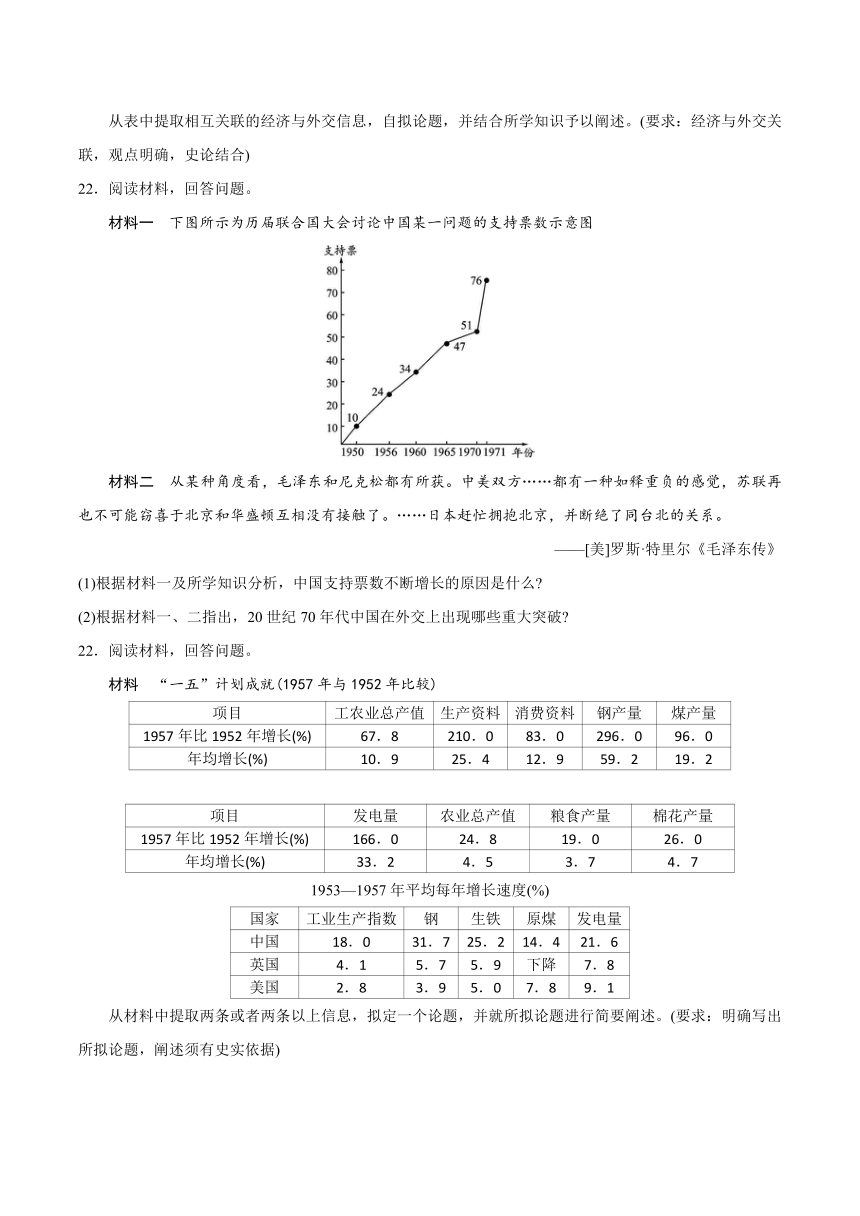

材料 “一五”计划成就(1957年与1952年比较)

项目

工农业总产值

生产资料

消费资料

钢产量

煤产量

1957年比1952年增长(%)

67.8

210.0

83.0

296.0

96.0

年均增长(%)

10.9

25.4

12.9

59.2

19.2

项目

发电量

农业总产值

粮食产量

棉花产量

1957年比1952年增长(%)

166.0

24.8

19.0

26.0

年均增长(%)

33.2

4.5

3.7

4.7

1953—1957年平均每年增长速度(%)

国家

工业生产指数

钢

生铁

原煤

发电量

中国

18.0

31.7

25.2

14.4

21.6

英国

4.1

5.7

5.9

下降

7.8

美国

2.8

3.9

5.0

7.8

9.1

从材料中提取两条或者两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

第九单元

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

单元测试卷

(答案版)

一、选择题

1.新中国民主与法制建设经历了曲折发展的过程。其中,民主与法制遭到践踏、民主政治建设严重倒退是在( )。

A.三大改造时期

B.“文化大革命”时期

C.十年建设时期

D.现代化建设新时期

答案:B

解析:根据所学知识可知,“文化大革命”时期是民主与法制遭到践踏。民主政治建设严重倒退的时期,故B项正确;A项是建立时期,排除;C项是不断发展时期,排除;D项是进一步完善时期,排除。

2.1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国为新民主主义国家,这是因为( )。

①实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政 ②结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代 ③完成了农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造 ④确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

答案:D

解析:在新民主主义革命基本胜利的基础上,1949年9月,全国人民政协会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定:中华人民共和国实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政;确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度。故①②④正确。三大改造是在1956年,排除③。故选D项。

3.下图是出席中国人民政治协商会议第一届全体会议的代表步入大会会场的历史场景。该会议( )。

A.通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.决定开展土地改革

C.提出过渡时期总路线

D.准备实施一化三改造

答案:A

解析:根据所学知识可知,中国人民政治协商会议第一届全体会议是在1949年9月召开的,这次会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,故A项正确;土地改革从1947年就在解放区开展,故B项错误;C项是在1953年提出的,排除;D项是过渡时期总路线的具体内容,排除。

4.新中国成立之初,中央政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,规定拥有土地的农民“有权自由经营、买卖和出租”。这一规定所产生的主要影响是( )。

A.无法适应后来工业化开展

B.挫伤了农民的生产积极性

C.废除了生产资料私有制度

D.为三大改造奠定物质基础

答案:A

解析:题干中的规定实际上是发展分散经营的小农经济无法满足工业化建设对原料、粮食、资金的需求,故A项正确;农民“有权自由经营、买卖和出租”自己的土地调动了农民的生产积极性,故B项错误;承认了农民对土地的所有权与三大改造建立生产资料公有制的做法相矛盾,故C、D两项错误。

5.新中国成立之初,由于财政支出庞大,人民政府不得不多发纸币,这就势必刺激物价上涨。这时投机资本家乘机兴风作浪,一方面拒绝使用人民币,从事银元的投机买卖;一方面大量囤积居奇,导致物价上涨。上海的粮食、棉纱等产品有时每天以20%~30%的幅度猛涨。为了走出这一困境,新中国政府开展了( )。

A.抗美援朝、镇压反革命运动

B.“三反”“五反”运动

C.土地改革、互助合作运动

D.“银元之战”“米棉之战”

答案:D

解析:新中国成立初期,物价飞涨,政府开展了“银元之战”和“米棉之战”,稳定了物价,故选D项。A、B、C三项不符合题意,排除。

6.“一五”计划时期,苏联援建的工程进入实际施工的共有150项:军工企业44个,冶金业20个,化工业7个,机械加工24个,能源52个,轻工医药3个。这些项目的建设( )。

A.推动了“一边倒”外交方针形成

B.奠定了中国工业化的初步基础

C.彻底改变了工业布局的不合理性

D.确立了社会主义的经济体系

答案:B

解析:题干中提及“一五”计划建设的150个项目涵盖了重工业、化学工业、轻工业等,结合所学知识可知,“一五”计划奠定了我国工业化的初步基础,故选B项;推动了“一边倒”外交方针形成的是《中国人民政治协商会议共同纲领》的通过和美苏冷战的形势,排除A项;C项中的“彻底改变”一词不妥,排除;社会主义经济体系确立是在1956年年底三大改造完成后,排除D项。

7.1953年10月起,我国实行统购统销制度,即国家把农民生产的大部分粮食收购(统购),城市居民所需要的粮食全由国家统一供应(统销),严格禁止粮食自由买卖。后来,统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食油。这一政策的实施( )。

A.提供了工业发展的基本需求

B.有利于农村生产力的提高

C.标志着计划经济体制的形成

D.是对战时共产主义政策的模仿

答案:A

解析:根据材料“1953年……国家把农民生产的大部分粮食收购(统购)……统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食油”并结合所学知识可知,1953年国家开始实行第一个五年计划,优先发展重工业,通过统购统销的方式,来为工业化提供资金,故选A项;根据所学知识可知,统购统销在于加强政府对于经济的调控能力,变革的是生产关系而非生产力,排除B项;根据所学知识可知,三大改造的完成标志着计划经济体制的形成,排除C项;根据所学知识可知,战时共产主义政策是为了确保战争的胜利,而统购统销是为工业化提供资金,实现工业化,排除D项。

8.“一五”计划期间,钢铁厂、有色金属冶炼厂、化工企业,主要摆在矿产资源丰富或能源供应充足的地区;机械加工企业,主要摆在原材料生产基地附近;国防工业企业,除有些造船厂外,主要摆在后方地区。由此可见,“一五”计划期间的企业布局( )。

A.着眼于国民经济发展的实际

B.推动了落后地区的经济发展

C.有利于社会生产的迅速恢复

D.避免了重工业投资的盲目性

答案:A

解析:根据材料可知,“一五”计划期间的工业布局考虑资源条件和巩固国防需要,着眼于国民经济发展的实际,故选A项;根据材料“国防工业企业,除有些造船厂外,主要摆在后方地区”可知是出于军事上巩固国防的需要,排除B项;1952年,社会生产迅速恢复,与材料时间不符,排除C项;“一五”计划期间的企业布局未涉及工业结构,排除D项。

9.新中国成立初期,我国一边实行有计划的大规模的工业化建设,一边对生产资料私有制进行了大规模的社会主义改造。这反映了( )。

A.发展多种所有制经济的现实需要

B.经济建设受到斯大林模式的影响

C.急于完成工业化建设的迫切愿望

D.发展生产力与变革生产关系并举

答案:D

解析:题干中提及新中国成立初期我国在进行工业化——发展生产力的同时进行社会主义改造——变革生产关系,故选D项;社会主义改造是变私有制为公有制,排除A项;新中国成立初期,我国受到斯大林模式的影响,题干也与斯大林模式有一定的关系,但无法解释我国在实行工业化的同时进行三大改造,排除B项;“一五”计划奠定我国工业化的初步基础,未体现急切性,排除C项。

10.据学者统计,在1949—1956年期间,《人民日报》曾出现少量的招聘、招工广告,但1956年后这类广告基本消失。这一变化反映了当时我国( )。

A.工业化成就突出

B.生产关系的变革

C.城市化进程缓慢

D.生活水平的提高

答案:B

解析:结合所学知识可知,1956年,我国成功地完成了三大改造,公有制成为经济形态的唯一形式,不会出现招聘、招工等类似的语言,这属于生产关系领域的变革,故选B项;三大改造属于生产关系领域的变革,工业化属于生产力领域的变革,排除A项;城市化进程与题干无关,排除C项;在1956年年底三大改造完成后,人民的生活水平有所提高,但与招工、招聘等词语消失无关,排除D项。

11.1952年10月20日,刘少奇受毛泽东委托给斯大林写信称:“中国现在的工业总产值,国营企业已经占到67.3%,私人企业只占32.7%。……在十年以后,少数资本家可能完全处在社会主义的包围之中”。这表明,中央人民政府( )。

A.构建了向社会主义过渡的框架

B.认识到私有制无益于国家的建设

C.有意借鉴苏俄的新经济政策

D.规划了开展社会主义改造的路径

答案:A

解析:根据材料“1952年……国营企业已经占到67.3%,私人企业只占32.7%”可知,中国在这一时期进行三大改造,最终目的是通过以私有制取代公有制而过渡到社会主义制度,材料内容表明中央人民政府构建了向社会主义过渡的框架,故选A项;“无益于”表述绝对化,排除B项;新中国成立初期借鉴斯大林模式,排除C项;材料强调社会主义改造的目标而非具体的路径,排除D项。

12.1954年7月,周恩来在中共中央政治局扩大会议上提出:“门是关不住了,新中国的声誉是很高的,苏联也希望我国能够参加国际事务,有欲关不能之势。”毛泽东十分同意这个看法,他说:“不能关,而且必须走出去。”周恩来的这一判断反映出( )。

A.和平共处五项原则的应用

B.意识形态对外交的影响消除

C.朝鲜问题得到了和平解决

D.万隆会议提高中国的影响力

答案:A

解析:“不能关,而且必须走出去”为和平共处五项原则的实施提供了条件,故选A项;由“苏联也希望我国能够参加国际事务”可知苏联对中国有很强的影响力,排除B项;《朝鲜停战协定》签订于1953年7月,排除C项;万隆会议召开于1955年,排除D项。

13.20世纪50年代,某西方报纸评论道:“(此次会议是)亚洲最大国家的代表第一次在西方为亚洲讲话——周恩来今天是地球上人口最多的国家的代表,成为全世界注意的焦点。”此次会议( )。

A.消除了美国对中国的军事威胁

B.中国发挥了积极作用,提高了新中国的国际声誉

C.恢复了中国在联合国的合法席位

D.加强了中国与亚非各国的联系

答案:B

解析:根据材料中的“20世纪50年代”“第一次在西方为亚洲讲话”,可知是日内瓦会议。日内瓦会议上,周恩来就印度支那问题提出了合理建议,提高了新中国的国际声誉,故选B项;美国对中国的军事威胁没有消失,排除A项;1971年,第26届联合国大会恢复中国在联合国的合法席位,排除C项;加强了中国与亚非各国的联系是万隆会议的影响,排除D项。

14.在万隆会议讨论最后公报时,针对有些国家反对使用和平共处五项原则,认为这是共产党的语言,周恩来指出可以采用《联合国宪章》中所用的“和平相处”(live

together

in

peace),五项原则的写法可以修改,数目也可以增加。这体现出( )。

A.亚非国家的分歧不可调和

B.以美国为首的西方国家在外交上孤立中国

C.部分亚非国家的观念落后

D.中国外交政策的原则性与灵活性高度结合

答案:D

解析:根据材料“针对有些国家反对使用和平共处五项原则……周恩来指出……五项原则的写法可以修改,数目也可以增加”可知,这体现出中国外交方针的原则性与灵活性高度结合,故选D项;根据材料“在万隆会议讨论最后公报时,针对有些国家反对使用和平共处五项原则,认为这是共产党的语言”可知,部分亚非国家在写法上有分歧,排除A项;根据材料“在万隆会议讨论最后公报时,针对有些国家反对使用和平共处五项原则,认为这是共产党的语言”可知,部分亚非国家在写法上有分歧,但未涉及与其他国家观念的比较,排除B项;万隆会议是战后第一次没有西方殖民国家参加的会议,与美国无关,排除C项。

15.中共八大指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”中共八大关于国内主要矛盾的科学论断主要是依据( )。

A.中华人民共和国成立

B.第一届全国人民代表大会召开

C.第一个五年计划基本完成

D.我国当时生产力状况

答案:D

解析:1949年,中华人民共和国成立,与题干时间不符,排除A项;第一届全国人民代表大会颁布了《中华人民共和国宪法》,这并不是中共八大对国内主要矛盾作出科学论断的主要依据,排除B项;1957年,第一个五年计划基本完成,与题干时间不符,排除C项;中共八大召开于1956年,党根据我国当时的生产力状况对国内主要矛盾作出科学论断,故选D项。

16.1962年2月,中共中央发出《关于改变农村人民公社基本核算单位问题的指示》。到10月,全国共有基本核算单位的生产队5

161

617个、生产大队41

678个、公社77个,分别占基本核算单位总数的98.89%、0.8%和0.01%。这一调整( )。

A.推动了农村经济体制改革

B.促进了农村经济的恢复和发展

C.适应了工业建设的发展需要

D.改变了农村的行政管理体制

答案:B

解析:由材料“全国共有基本核算单位的生产队5

161

617个、生产大队41

678个、公社77个,分别占基本核算单位总数的98.89%、0.8%和0.01%”可知调整了人民公社的规模,这一调整促进了农村经济的恢复和发展,故选B项。农村经济体制改革开始于1978年,排除A项;“适应了工业建设的发展需要”的表述不符合史实,排除C项;农村行政管理体制——人民公社撤销于1983年,排除D项。

17.“高产卫星”是“大跃进”时期的常用词。有人以《人民日报》为例作统计,“高产卫星”一词,1957年未有文章使用,1958年有85篇,1959年有15篇,而1960年只有1篇,并且还是“陕西长安县的一个学习组说1958年种的‘三亩六分高产卫星田’不尊重‘庄稼生长的规律’了”。下列对“大跃进”的准确认识有( )。

①“大跃进”只在农业领域展开 ②“高产卫星”折射“大跃进”时期浮夸风盛行 ③1958年“大跃进”快速推进 ④1960年,基层对“大跃进”有所反思

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

答案:D

解析:根据所学知识可知,“大跃进”涉及经济建设中工业、农业的各个领域,农业“以粮为纲”,工业“以钢为纲”,并且提出钢产量“十五年超英”的目标,故①错误;“高产卫星”是“大跃进”时期浮夸风的典型表现,故②正确;从材料“1958年有85篇,1959年有15篇,而1960年只有1篇”可以看出1958年“大跃进”快速推进,故③正确;根据材料“而1960年只有1篇……‘三亩六分高产卫星田’不尊重‘庄稼生长的规律’了”可知,面对严重的经济困难,基层对“大跃进”中的乱象已有所反思,故④正确。综上所述,②③④正确,故本题正确答案为D项。

18.据美国解禁外交文件显示,1972年夏天,美国人在得知日本首相田中角荣即将访华促成中日邦交正常化的计划后,使用了对日本人的蔑称“小日本”一词,大骂日本是“最坏的叛徒”。这最能说明( )。

A.日本完全摆脱了对美国的依赖

B.日本在对华政策上完全违背美国意志

C.美日在国际关系上合作与矛盾并存

D.日本与中国建交导致美日关系恶化

答案:C

解析:根据材料“美国人在得知日本首相田中角荣即将访华”后,大骂日本是“最坏的叛徒”,可知美国和日本在中国问题上有矛盾,但美日两国又是盟友,故选C项;A项中“完全”不符合史实,故排除;B项中“完全违背”不符合史实,故排除;D项在材料中没有体现,故排除。

19.“三线”建设是中国经济史上一次极大规模的工业迁移过程。对此记述有领导撰写的传记或回忆录、政府部门编写的资料、纪实文学、影视作品、厂史、厂志、学者的论文、“三线”建设亲历者撰写的相关著述等。由此可推知( )。

A.亲历者撰写的历史可信度较高

B.工厂与政府部门掌握的史料丰富

C.“三线”建设的研究比较混乱

D.历史书写的群体呈现多元化特点

答案:D

解析:材料中的“对此记述有领导撰写的传记……相关著述等”表明,历史书写的群体呈现多元化特点,故选D项;材料中“三线”建设亲历者撰写的相关著述,只是其中的一种记述形式,没有体现历史可信度较高,排除A项;材料没有体现工厂与政府部门掌握的史料丰富,排除B项;材料显示记述“三线”建设的群体多元化,而不是研究比较混乱,排除C项。

20.1958年6月,毛泽东在军委扩大会议上指出:“搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹,我看有十年功夫是完全可能的。一年不是抓一次,也不是抓两次,也不是抓四次,而是抓它七八次。”这一论述的提出主要是基于( )。

A.恢复落后的经济

B.国防安全的需要

C.追赶西方的步伐

D.协调好国民经济

答案:B

解析:研究原子弹和氢弹是为了打破美苏的核垄断,保卫新中国的国防安全,故选B项;新中国成立后,经济恢复工作在1952年年底就已经完成,A项与材料时间不符,故排除;C项只是表象,不是实质,故排除;D项与材料无关,故排除。

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料 下表为20世纪50—70年代新中国经济与外交发展状况简表

时间

经济状况

外交状况

20世纪

50年代

土地改革在新解放区推行。

国家财经根本好转,国民经济恢复。

“一五”计划和三大改造完成。

中共八大二次会议后,“大跃进”和人民公社化运动兴起。

抗美援朝战争胜利。

和平共处五项原则提出。

新中国参加日内瓦会议和万隆会议。

中苏关系恶化。

越南、法国、印度等与中国建交,建交国家有23个。

20世纪

60年代

开始提出“八字方针”。

经济经历困难后逐渐恢复。

“文化大革命”动乱波及经济领域。

中苏关系恶化。

美国发动侵越战争。

古巴、法国等与中国建交,建交国家有16个。

20世纪

70年代

周恩来、邓小平先后主持中央工作时期,经济好转。

中共十一届三中全会召开,开始以经济建设为中心。

经济体制改革进步。

中国恢复联合国合法席位。

中日邦交正常化。

中美建交。

西方与中国建交国家达62个。

——摘编自王桧林《中国现代史》(下册)等

从表中提取相互关联的经济与外交信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:经济与外交关联,观点明确,史论结合)

答案:示例:

论题:经济实力决定外交,外交为经济建设服务。

阐述:新中国成立以来,经济实力的增强是中国外交取得成就的基础,而新中国的外交活动,为国内建设赢得了和平的国际环境。1950年至1953年春土地改革进行,使广大农民分得了土地,调动了农民的生产积极性,推动了农业的发展;同时国民经济的逐步恢复,新中国经济状况好转,这些均为抗美援朝战争的胜利奠定了经济基础。而抗美援朝战争的胜利又为开展大规模的国内经济建设创造了和平的国际环境。

总之,经济实力在一定程度上决定外交,而外交要为经济建设服务。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 下图所示为历届联合国大会讨论中国某一问题的支持票数示意图

材料二 从某种角度看,毛泽东和尼克松都有所获。中美双方……都有一种如释重负的感觉,苏联再也不可能窃喜于北京和华盛顿互相没有接触了。……日本赶忙拥抱北京,并断绝了同台北的关系。

——[美]罗斯·特里尔《毛泽东传》

(1)根据材料一及所学知识分析,中国支持票数不断增长的原因是什么?

答案:中国综合国力增强;日内瓦会议、万隆会议扩大了中国的影响,中国国际地位不断提高;中国积极支持亚非拉民族解放运动,不断发展与第三世界的关系;发展中国家不断加入联合国,支持中国;美国对联合国的操控力逐渐削弱。

(2)根据材料一、二指出,20世纪70年代中国在外交上出现哪些重大突破?

答案:1971年,中国恢复在联合国合法席位;1972年,尼克松访华,中美关系走向正常化,1979年,中美建交;1972年,中日建交。

22.阅读材料,回答问题。

材料 “一五”计划成就(1957年与1952年比较)

项目

工农业总产值

生产资料

消费资料

钢产量

煤产量

1957年比1952年增长(%)

67.8

210.0

83.0

296.0

96.0

年均增长(%)

10.9

25.4

12.9

59.2

19.2

项目

发电量

农业总产值

粮食产量

棉花产量

1957年比1952年增长(%)

166.0

24.8

19.0

26.0

年均增长(%)

33.2

4.5

3.7

4.7

1953—1957年平均每年增长速度(%)

国家

工业生产指数

钢

生铁

原煤

发电量

中国

18.0

31.7

25.2

14.4

21.6

英国

4.1

5.7

5.9

下降

7.8

美国

2.8

3.9

5.0

7.8

9.1

从材料中提取两条或者两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

答案:示例:

论题:“一五”计划时期,我国经济建设特别是重工业方面取得巨大成就。

阐述:由于原有工业基础薄弱,为了保障国家政治独立和国防安全,尽快改变我国工业落后的面貌,新中国成立初期,我国采取优先发展重工业的策略。“一五”计划期间,不仅国内经济纵向发展迅速,而且远远高于同时期的发达国家,这些成就为我国社会主义工业化建设奠定了初步基础,对整个国民经济的发展起了重要的推动作用。

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

单元测试卷

(原卷版)

一、选择题

1.新中国民主与法制建设经历了曲折发展的过程。其中,民主与法制遭到践踏、民主政治建设严重倒退是在( )。

A.三大改造时期

B.“文化大革命”时期

C.十年建设时期

D.现代化建设新时期

2.1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国为新民主主义国家,这是因为( )。

①实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政 ②结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代 ③完成了农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造 ④确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

3.下图是出席中国人民政治协商会议第一届全体会议的代表步入大会会场的历史场景。该会议( )。

A.通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.决定开展土地改革

C.提出过渡时期总路线

D.准备实施一化三改造

4.新中国成立之初,中央政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,规定拥有土地的农民“有权自由经营、买卖和出租”。这一规定所产生的主要影响是( )。

A.无法适应后来工业化开展

B.挫伤了农民的生产积极性

C.废除了生产资料私有制度

D.为三大改造奠定物质基础

5.新中国成立之初,由于财政支出庞大,人民政府不得不多发纸币,这就势必刺激物价上涨。这时投机资本家乘机兴风作浪,一方面拒绝使用人民币,从事银元的投机买卖;一方面大量囤积居奇,导致物价上涨。上海的粮食、棉纱等产品有时每天以20%~30%的幅度猛涨。为了走出这一困境,新中国政府开展了( )。

A.抗美援朝、镇压反革命运动

B.“三反”“五反”运动

C.土地改革、互助合作运动

D.“银元之战”“米棉之战”

6.“一五”计划时期,苏联援建的工程进入实际施工的共有150项:军工企业44个,冶金业20个,化工业7个,机械加工24个,能源52个,轻工医药3个。这些项目的建设( )。

A.推动了“一边倒”外交方针形成

B.奠定了中国工业化的初步基础

C.彻底改变了工业布局的不合理性

D.确立了社会主义的经济体系

7.1953年10月起,我国实行统购统销制度,即国家把农民生产的大部分粮食收购(统购),城市居民所需要的粮食全由国家统一供应(统销),严格禁止粮食自由买卖。后来,统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食油。这一政策的实施( )。

A.提供了工业发展的基本需求

B.有利于农村生产力的提高

C.标志着计划经济体制的形成

D.是对战时共产主义政策的模仿

8.“一五”计划期间,钢铁厂、有色金属冶炼厂、化工企业,主要摆在矿产资源丰富或能源供应充足的地区;机械加工企业,主要摆在原材料生产基地附近;国防工业企业,除有些造船厂外,主要摆在后方地区。由此可见,“一五”计划期间的企业布局( )。

A.着眼于国民经济发展的实际

B.推动了落后地区的经济发展

C.有利于社会生产的迅速恢复

D.避免了重工业投资的盲目性

9.新中国成立初期,我国一边实行有计划的大规模的工业化建设,一边对生产资料私有制进行了大规模的社会主义改造。这反映了( )。

A.发展多种所有制经济的现实需要

B.经济建设受到斯大林模式的影响

C.急于完成工业化建设的迫切愿望

D.发展生产力与变革生产关系并举

10.据学者统计,在1949—1956年期间,《人民日报》曾出现少量的招聘、招工广告,但1956年后这类广告基本消失。这一变化反映了当时我国( )。

A.工业化成就突出

B.生产关系的变革

C.城市化进程缓慢

D.生活水平的提高

11.1952年10月20日,刘少奇受毛泽东委托给斯大林写信称:“中国现在的工业总产值,国营企业已经占到67.3%,私人企业只占32.7%。……在十年以后,少数资本家可能完全处在社会主义的包围之中”。这表明,中央人民政府( )。

A.构建了向社会主义过渡的框架

B.认识到私有制无益于国家的建设

C.有意借鉴苏俄的新经济政策

D.规划了开展社会主义改造的路径

12.1954年7月,周恩来在中共中央政治局扩大会议上提出:“门是关不住了,新中国的声誉是很高的,苏联也希望我国能够参加国际事务,有欲关不能之势。”毛泽东十分同意这个看法,他说:“不能关,而且必须走出去。”周恩来的这一判断反映出( )。

A.和平共处五项原则的应用

B.意识形态对外交的影响消除

C.朝鲜问题得到了和平解决

D.万隆会议提高中国的影响力

13.20世纪50年代,某西方报纸评论道:“(此次会议是)亚洲最大国家的代表第一次在西方为亚洲讲话——周恩来今天是地球上人口最多的国家的代表,成为全世界注意的焦点。”此次会议( )。

A.消除了美国对中国的军事威胁

B.中国发挥了积极作用,提高了新中国的国际声誉

C.恢复了中国在联合国的合法席位

D.加强了中国与亚非各国的联系

14.在万隆会议讨论最后公报时,针对有些国家反对使用和平共处五项原则,认为这是共产党的语言,周恩来指出可以采用《联合国宪章》中所用的“和平相处”(live

together

in

peace),五项原则的写法可以修改,数目也可以增加。这体现出( )。

A.亚非国家的分歧不可调和

B.以美国为首的西方国家在外交上孤立中国

C.部分亚非国家的观念落后

D.中国外交政策的原则性与灵活性高度结合

15.中共八大指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”中共八大关于国内主要矛盾的科学论断主要是依据( )。

A.中华人民共和国成立

B.第一届全国人民代表大会召开

C.第一个五年计划基本完成

D.我国当时生产力状况

16.1962年2月,中共中央发出《关于改变农村人民公社基本核算单位问题的指示》。到10月,全国共有基本核算单位的生产队5

161

617个、生产大队41

678个、公社77个,分别占基本核算单位总数的98.89%、0.8%和0.01%。这一调整( )。

A.推动了农村经济体制改革

B.促进了农村经济的恢复和发展

C.适应了工业建设的发展需要

D.改变了农村的行政管理体制

17.“高产卫星”是“大跃进”时期的常用词。有人以《人民日报》为例作统计,“高产卫星”一词,1957年未有文章使用,1958年有85篇,1959年有15篇,而1960年只有1篇,并且还是“陕西长安县的一个学习组说1958年种的‘三亩六分高产卫星田’不尊重‘庄稼生长的规律’了”。下列对“大跃进”的准确认识有( )。

①“大跃进”只在农业领域展开 ②“高产卫星”折射“大跃进”时期浮夸风盛行 ③1958年“大跃进”快速推进 ④1960年,基层对“大跃进”有所反思

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

18.据美国解禁外交文件显示,1972年夏天,美国人在得知日本首相田中角荣即将访华促成中日邦交正常化的计划后,使用了对日本人的蔑称“小日本”一词,大骂日本是“最坏的叛徒”。这最能说明( )。

A.日本完全摆脱了对美国的依赖

B.日本在对华政策上完全违背美国意志

C.美日在国际关系上合作与矛盾并存

D.日本与中国建交导致美日关系恶化

19.“三线”建设是中国经济史上一次极大规模的工业迁移过程。对此记述有领导撰写的传记或回忆录、政府部门编写的资料、纪实文学、影视作品、厂史、厂志、学者的论文、“三线”建设亲历者撰写的相关著述等。由此可推知( )。

A.亲历者撰写的历史可信度较高

B.工厂与政府部门掌握的史料丰富

C.“三线”建设的研究比较混乱

D.历史书写的群体呈现多元化特点

20.1958年6月,毛泽东在军委扩大会议上指出:“搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹,我看有十年功夫是完全可能的。一年不是抓一次,也不是抓两次,也不是抓四次,而是抓它七八次。”这一论述的提出主要是基于( )。

A.恢复落后的经济

B.国防安全的需要

C.追赶西方的步伐

D.协调好国民经济

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料 下表为20世纪50—70年代新中国经济与外交发展状况简表

时间

经济状况

外交状况

20世纪

50年代

土地改革在新解放区推行。

国家财经根本好转,国民经济恢复。

“一五”计划和三大改造完成。

中共八大二次会议后,“大跃进”和人民公社化运动兴起。

抗美援朝战争胜利。

和平共处五项原则提出。

新中国参加日内瓦会议和万隆会议。

中苏关系恶化。

越南、法国、印度等与中国建交,建交国家有23个。

20世纪

60年代

开始提出“八字方针”。

经济经历困难后逐渐恢复。

“文化大革命”动乱波及经济领域。

中苏关系恶化。

美国发动侵越战争。

古巴、法国等与中国建交,建交国家有16个。

20世纪

70年代

周恩来、邓小平先后主持中央工作时期,经济好转。

中共十一届三中全会召开,开始以经济建设为中心。

经济体制改革进步。

中国恢复联合国合法席位。

中日邦交正常化。

中美建交。

西方与中国建交国家达62个。

——摘编自王桧林《中国现代史》(下册)等

从表中提取相互关联的经济与外交信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:经济与外交关联,观点明确,史论结合)

22.阅读材料,回答问题。

材料一 下图所示为历届联合国大会讨论中国某一问题的支持票数示意图

材料二 从某种角度看,毛泽东和尼克松都有所获。中美双方……都有一种如释重负的感觉,苏联再也不可能窃喜于北京和华盛顿互相没有接触了。……日本赶忙拥抱北京,并断绝了同台北的关系。

——[美]罗斯·特里尔《毛泽东传》

(1)根据材料一及所学知识分析,中国支持票数不断增长的原因是什么?

(2)根据材料一、二指出,20世纪70年代中国在外交上出现哪些重大突破?

22.阅读材料,回答问题。

材料 “一五”计划成就(1957年与1952年比较)

项目

工农业总产值

生产资料

消费资料

钢产量

煤产量

1957年比1952年增长(%)

67.8

210.0

83.0

296.0

96.0

年均增长(%)

10.9

25.4

12.9

59.2

19.2

项目

发电量

农业总产值

粮食产量

棉花产量

1957年比1952年增长(%)

166.0

24.8

19.0

26.0

年均增长(%)

33.2

4.5

3.7

4.7

1953—1957年平均每年增长速度(%)

国家

工业生产指数

钢

生铁

原煤

发电量

中国

18.0

31.7

25.2

14.4

21.6

英国

4.1

5.7

5.9

下降

7.8

美国

2.8

3.9

5.0

7.8

9.1

从材料中提取两条或者两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

第九单元

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

单元测试卷

(答案版)

一、选择题

1.新中国民主与法制建设经历了曲折发展的过程。其中,民主与法制遭到践踏、民主政治建设严重倒退是在( )。

A.三大改造时期

B.“文化大革命”时期

C.十年建设时期

D.现代化建设新时期

答案:B

解析:根据所学知识可知,“文化大革命”时期是民主与法制遭到践踏。民主政治建设严重倒退的时期,故B项正确;A项是建立时期,排除;C项是不断发展时期,排除;D项是进一步完善时期,排除。

2.1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国为新民主主义国家,这是因为( )。

①实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政 ②结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代 ③完成了农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造 ④确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

答案:D

解析:在新民主主义革命基本胜利的基础上,1949年9月,全国人民政协会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定:中华人民共和国实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政;确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度。故①②④正确。三大改造是在1956年,排除③。故选D项。

3.下图是出席中国人民政治协商会议第一届全体会议的代表步入大会会场的历史场景。该会议( )。

A.通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.决定开展土地改革

C.提出过渡时期总路线

D.准备实施一化三改造

答案:A

解析:根据所学知识可知,中国人民政治协商会议第一届全体会议是在1949年9月召开的,这次会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,故A项正确;土地改革从1947年就在解放区开展,故B项错误;C项是在1953年提出的,排除;D项是过渡时期总路线的具体内容,排除。

4.新中国成立之初,中央政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,规定拥有土地的农民“有权自由经营、买卖和出租”。这一规定所产生的主要影响是( )。

A.无法适应后来工业化开展

B.挫伤了农民的生产积极性

C.废除了生产资料私有制度

D.为三大改造奠定物质基础

答案:A

解析:题干中的规定实际上是发展分散经营的小农经济无法满足工业化建设对原料、粮食、资金的需求,故A项正确;农民“有权自由经营、买卖和出租”自己的土地调动了农民的生产积极性,故B项错误;承认了农民对土地的所有权与三大改造建立生产资料公有制的做法相矛盾,故C、D两项错误。

5.新中国成立之初,由于财政支出庞大,人民政府不得不多发纸币,这就势必刺激物价上涨。这时投机资本家乘机兴风作浪,一方面拒绝使用人民币,从事银元的投机买卖;一方面大量囤积居奇,导致物价上涨。上海的粮食、棉纱等产品有时每天以20%~30%的幅度猛涨。为了走出这一困境,新中国政府开展了( )。

A.抗美援朝、镇压反革命运动

B.“三反”“五反”运动

C.土地改革、互助合作运动

D.“银元之战”“米棉之战”

答案:D

解析:新中国成立初期,物价飞涨,政府开展了“银元之战”和“米棉之战”,稳定了物价,故选D项。A、B、C三项不符合题意,排除。

6.“一五”计划时期,苏联援建的工程进入实际施工的共有150项:军工企业44个,冶金业20个,化工业7个,机械加工24个,能源52个,轻工医药3个。这些项目的建设( )。

A.推动了“一边倒”外交方针形成

B.奠定了中国工业化的初步基础

C.彻底改变了工业布局的不合理性

D.确立了社会主义的经济体系

答案:B

解析:题干中提及“一五”计划建设的150个项目涵盖了重工业、化学工业、轻工业等,结合所学知识可知,“一五”计划奠定了我国工业化的初步基础,故选B项;推动了“一边倒”外交方针形成的是《中国人民政治协商会议共同纲领》的通过和美苏冷战的形势,排除A项;C项中的“彻底改变”一词不妥,排除;社会主义经济体系确立是在1956年年底三大改造完成后,排除D项。

7.1953年10月起,我国实行统购统销制度,即国家把农民生产的大部分粮食收购(统购),城市居民所需要的粮食全由国家统一供应(统销),严格禁止粮食自由买卖。后来,统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食油。这一政策的实施( )。

A.提供了工业发展的基本需求

B.有利于农村生产力的提高

C.标志着计划经济体制的形成

D.是对战时共产主义政策的模仿

答案:A

解析:根据材料“1953年……国家把农民生产的大部分粮食收购(统购)……统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食油”并结合所学知识可知,1953年国家开始实行第一个五年计划,优先发展重工业,通过统购统销的方式,来为工业化提供资金,故选A项;根据所学知识可知,统购统销在于加强政府对于经济的调控能力,变革的是生产关系而非生产力,排除B项;根据所学知识可知,三大改造的完成标志着计划经济体制的形成,排除C项;根据所学知识可知,战时共产主义政策是为了确保战争的胜利,而统购统销是为工业化提供资金,实现工业化,排除D项。

8.“一五”计划期间,钢铁厂、有色金属冶炼厂、化工企业,主要摆在矿产资源丰富或能源供应充足的地区;机械加工企业,主要摆在原材料生产基地附近;国防工业企业,除有些造船厂外,主要摆在后方地区。由此可见,“一五”计划期间的企业布局( )。

A.着眼于国民经济发展的实际

B.推动了落后地区的经济发展

C.有利于社会生产的迅速恢复

D.避免了重工业投资的盲目性

答案:A

解析:根据材料可知,“一五”计划期间的工业布局考虑资源条件和巩固国防需要,着眼于国民经济发展的实际,故选A项;根据材料“国防工业企业,除有些造船厂外,主要摆在后方地区”可知是出于军事上巩固国防的需要,排除B项;1952年,社会生产迅速恢复,与材料时间不符,排除C项;“一五”计划期间的企业布局未涉及工业结构,排除D项。

9.新中国成立初期,我国一边实行有计划的大规模的工业化建设,一边对生产资料私有制进行了大规模的社会主义改造。这反映了( )。

A.发展多种所有制经济的现实需要

B.经济建设受到斯大林模式的影响

C.急于完成工业化建设的迫切愿望

D.发展生产力与变革生产关系并举

答案:D

解析:题干中提及新中国成立初期我国在进行工业化——发展生产力的同时进行社会主义改造——变革生产关系,故选D项;社会主义改造是变私有制为公有制,排除A项;新中国成立初期,我国受到斯大林模式的影响,题干也与斯大林模式有一定的关系,但无法解释我国在实行工业化的同时进行三大改造,排除B项;“一五”计划奠定我国工业化的初步基础,未体现急切性,排除C项。

10.据学者统计,在1949—1956年期间,《人民日报》曾出现少量的招聘、招工广告,但1956年后这类广告基本消失。这一变化反映了当时我国( )。

A.工业化成就突出

B.生产关系的变革

C.城市化进程缓慢

D.生活水平的提高

答案:B

解析:结合所学知识可知,1956年,我国成功地完成了三大改造,公有制成为经济形态的唯一形式,不会出现招聘、招工等类似的语言,这属于生产关系领域的变革,故选B项;三大改造属于生产关系领域的变革,工业化属于生产力领域的变革,排除A项;城市化进程与题干无关,排除C项;在1956年年底三大改造完成后,人民的生活水平有所提高,但与招工、招聘等词语消失无关,排除D项。

11.1952年10月20日,刘少奇受毛泽东委托给斯大林写信称:“中国现在的工业总产值,国营企业已经占到67.3%,私人企业只占32.7%。……在十年以后,少数资本家可能完全处在社会主义的包围之中”。这表明,中央人民政府( )。

A.构建了向社会主义过渡的框架

B.认识到私有制无益于国家的建设

C.有意借鉴苏俄的新经济政策

D.规划了开展社会主义改造的路径

答案:A

解析:根据材料“1952年……国营企业已经占到67.3%,私人企业只占32.7%”可知,中国在这一时期进行三大改造,最终目的是通过以私有制取代公有制而过渡到社会主义制度,材料内容表明中央人民政府构建了向社会主义过渡的框架,故选A项;“无益于”表述绝对化,排除B项;新中国成立初期借鉴斯大林模式,排除C项;材料强调社会主义改造的目标而非具体的路径,排除D项。

12.1954年7月,周恩来在中共中央政治局扩大会议上提出:“门是关不住了,新中国的声誉是很高的,苏联也希望我国能够参加国际事务,有欲关不能之势。”毛泽东十分同意这个看法,他说:“不能关,而且必须走出去。”周恩来的这一判断反映出( )。

A.和平共处五项原则的应用

B.意识形态对外交的影响消除

C.朝鲜问题得到了和平解决

D.万隆会议提高中国的影响力

答案:A

解析:“不能关,而且必须走出去”为和平共处五项原则的实施提供了条件,故选A项;由“苏联也希望我国能够参加国际事务”可知苏联对中国有很强的影响力,排除B项;《朝鲜停战协定》签订于1953年7月,排除C项;万隆会议召开于1955年,排除D项。

13.20世纪50年代,某西方报纸评论道:“(此次会议是)亚洲最大国家的代表第一次在西方为亚洲讲话——周恩来今天是地球上人口最多的国家的代表,成为全世界注意的焦点。”此次会议( )。

A.消除了美国对中国的军事威胁

B.中国发挥了积极作用,提高了新中国的国际声誉

C.恢复了中国在联合国的合法席位

D.加强了中国与亚非各国的联系

答案:B

解析:根据材料中的“20世纪50年代”“第一次在西方为亚洲讲话”,可知是日内瓦会议。日内瓦会议上,周恩来就印度支那问题提出了合理建议,提高了新中国的国际声誉,故选B项;美国对中国的军事威胁没有消失,排除A项;1971年,第26届联合国大会恢复中国在联合国的合法席位,排除C项;加强了中国与亚非各国的联系是万隆会议的影响,排除D项。

14.在万隆会议讨论最后公报时,针对有些国家反对使用和平共处五项原则,认为这是共产党的语言,周恩来指出可以采用《联合国宪章》中所用的“和平相处”(live

together

in

peace),五项原则的写法可以修改,数目也可以增加。这体现出( )。

A.亚非国家的分歧不可调和

B.以美国为首的西方国家在外交上孤立中国

C.部分亚非国家的观念落后

D.中国外交政策的原则性与灵活性高度结合

答案:D

解析:根据材料“针对有些国家反对使用和平共处五项原则……周恩来指出……五项原则的写法可以修改,数目也可以增加”可知,这体现出中国外交方针的原则性与灵活性高度结合,故选D项;根据材料“在万隆会议讨论最后公报时,针对有些国家反对使用和平共处五项原则,认为这是共产党的语言”可知,部分亚非国家在写法上有分歧,排除A项;根据材料“在万隆会议讨论最后公报时,针对有些国家反对使用和平共处五项原则,认为这是共产党的语言”可知,部分亚非国家在写法上有分歧,但未涉及与其他国家观念的比较,排除B项;万隆会议是战后第一次没有西方殖民国家参加的会议,与美国无关,排除C项。

15.中共八大指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”中共八大关于国内主要矛盾的科学论断主要是依据( )。

A.中华人民共和国成立

B.第一届全国人民代表大会召开

C.第一个五年计划基本完成

D.我国当时生产力状况

答案:D

解析:1949年,中华人民共和国成立,与题干时间不符,排除A项;第一届全国人民代表大会颁布了《中华人民共和国宪法》,这并不是中共八大对国内主要矛盾作出科学论断的主要依据,排除B项;1957年,第一个五年计划基本完成,与题干时间不符,排除C项;中共八大召开于1956年,党根据我国当时的生产力状况对国内主要矛盾作出科学论断,故选D项。

16.1962年2月,中共中央发出《关于改变农村人民公社基本核算单位问题的指示》。到10月,全国共有基本核算单位的生产队5

161

617个、生产大队41

678个、公社77个,分别占基本核算单位总数的98.89%、0.8%和0.01%。这一调整( )。

A.推动了农村经济体制改革

B.促进了农村经济的恢复和发展

C.适应了工业建设的发展需要

D.改变了农村的行政管理体制

答案:B

解析:由材料“全国共有基本核算单位的生产队5

161

617个、生产大队41

678个、公社77个,分别占基本核算单位总数的98.89%、0.8%和0.01%”可知调整了人民公社的规模,这一调整促进了农村经济的恢复和发展,故选B项。农村经济体制改革开始于1978年,排除A项;“适应了工业建设的发展需要”的表述不符合史实,排除C项;农村行政管理体制——人民公社撤销于1983年,排除D项。

17.“高产卫星”是“大跃进”时期的常用词。有人以《人民日报》为例作统计,“高产卫星”一词,1957年未有文章使用,1958年有85篇,1959年有15篇,而1960年只有1篇,并且还是“陕西长安县的一个学习组说1958年种的‘三亩六分高产卫星田’不尊重‘庄稼生长的规律’了”。下列对“大跃进”的准确认识有( )。

①“大跃进”只在农业领域展开 ②“高产卫星”折射“大跃进”时期浮夸风盛行 ③1958年“大跃进”快速推进 ④1960年,基层对“大跃进”有所反思

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

答案:D

解析:根据所学知识可知,“大跃进”涉及经济建设中工业、农业的各个领域,农业“以粮为纲”,工业“以钢为纲”,并且提出钢产量“十五年超英”的目标,故①错误;“高产卫星”是“大跃进”时期浮夸风的典型表现,故②正确;从材料“1958年有85篇,1959年有15篇,而1960年只有1篇”可以看出1958年“大跃进”快速推进,故③正确;根据材料“而1960年只有1篇……‘三亩六分高产卫星田’不尊重‘庄稼生长的规律’了”可知,面对严重的经济困难,基层对“大跃进”中的乱象已有所反思,故④正确。综上所述,②③④正确,故本题正确答案为D项。

18.据美国解禁外交文件显示,1972年夏天,美国人在得知日本首相田中角荣即将访华促成中日邦交正常化的计划后,使用了对日本人的蔑称“小日本”一词,大骂日本是“最坏的叛徒”。这最能说明( )。

A.日本完全摆脱了对美国的依赖

B.日本在对华政策上完全违背美国意志

C.美日在国际关系上合作与矛盾并存

D.日本与中国建交导致美日关系恶化

答案:C

解析:根据材料“美国人在得知日本首相田中角荣即将访华”后,大骂日本是“最坏的叛徒”,可知美国和日本在中国问题上有矛盾,但美日两国又是盟友,故选C项;A项中“完全”不符合史实,故排除;B项中“完全违背”不符合史实,故排除;D项在材料中没有体现,故排除。

19.“三线”建设是中国经济史上一次极大规模的工业迁移过程。对此记述有领导撰写的传记或回忆录、政府部门编写的资料、纪实文学、影视作品、厂史、厂志、学者的论文、“三线”建设亲历者撰写的相关著述等。由此可推知( )。

A.亲历者撰写的历史可信度较高

B.工厂与政府部门掌握的史料丰富

C.“三线”建设的研究比较混乱

D.历史书写的群体呈现多元化特点

答案:D

解析:材料中的“对此记述有领导撰写的传记……相关著述等”表明,历史书写的群体呈现多元化特点,故选D项;材料中“三线”建设亲历者撰写的相关著述,只是其中的一种记述形式,没有体现历史可信度较高,排除A项;材料没有体现工厂与政府部门掌握的史料丰富,排除B项;材料显示记述“三线”建设的群体多元化,而不是研究比较混乱,排除C项。

20.1958年6月,毛泽东在军委扩大会议上指出:“搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹,我看有十年功夫是完全可能的。一年不是抓一次,也不是抓两次,也不是抓四次,而是抓它七八次。”这一论述的提出主要是基于( )。

A.恢复落后的经济

B.国防安全的需要

C.追赶西方的步伐

D.协调好国民经济

答案:B

解析:研究原子弹和氢弹是为了打破美苏的核垄断,保卫新中国的国防安全,故选B项;新中国成立后,经济恢复工作在1952年年底就已经完成,A项与材料时间不符,故排除;C项只是表象,不是实质,故排除;D项与材料无关,故排除。

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料 下表为20世纪50—70年代新中国经济与外交发展状况简表

时间

经济状况

外交状况

20世纪

50年代

土地改革在新解放区推行。

国家财经根本好转,国民经济恢复。

“一五”计划和三大改造完成。

中共八大二次会议后,“大跃进”和人民公社化运动兴起。

抗美援朝战争胜利。

和平共处五项原则提出。

新中国参加日内瓦会议和万隆会议。

中苏关系恶化。

越南、法国、印度等与中国建交,建交国家有23个。

20世纪

60年代

开始提出“八字方针”。

经济经历困难后逐渐恢复。

“文化大革命”动乱波及经济领域。

中苏关系恶化。

美国发动侵越战争。

古巴、法国等与中国建交,建交国家有16个。

20世纪

70年代

周恩来、邓小平先后主持中央工作时期,经济好转。

中共十一届三中全会召开,开始以经济建设为中心。

经济体制改革进步。

中国恢复联合国合法席位。

中日邦交正常化。

中美建交。

西方与中国建交国家达62个。

——摘编自王桧林《中国现代史》(下册)等

从表中提取相互关联的经济与外交信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:经济与外交关联,观点明确,史论结合)

答案:示例:

论题:经济实力决定外交,外交为经济建设服务。

阐述:新中国成立以来,经济实力的增强是中国外交取得成就的基础,而新中国的外交活动,为国内建设赢得了和平的国际环境。1950年至1953年春土地改革进行,使广大农民分得了土地,调动了农民的生产积极性,推动了农业的发展;同时国民经济的逐步恢复,新中国经济状况好转,这些均为抗美援朝战争的胜利奠定了经济基础。而抗美援朝战争的胜利又为开展大规模的国内经济建设创造了和平的国际环境。

总之,经济实力在一定程度上决定外交,而外交要为经济建设服务。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 下图所示为历届联合国大会讨论中国某一问题的支持票数示意图

材料二 从某种角度看,毛泽东和尼克松都有所获。中美双方……都有一种如释重负的感觉,苏联再也不可能窃喜于北京和华盛顿互相没有接触了。……日本赶忙拥抱北京,并断绝了同台北的关系。

——[美]罗斯·特里尔《毛泽东传》

(1)根据材料一及所学知识分析,中国支持票数不断增长的原因是什么?

答案:中国综合国力增强;日内瓦会议、万隆会议扩大了中国的影响,中国国际地位不断提高;中国积极支持亚非拉民族解放运动,不断发展与第三世界的关系;发展中国家不断加入联合国,支持中国;美国对联合国的操控力逐渐削弱。

(2)根据材料一、二指出,20世纪70年代中国在外交上出现哪些重大突破?

答案:1971年,中国恢复在联合国合法席位;1972年,尼克松访华,中美关系走向正常化,1979年,中美建交;1972年,中日建交。

22.阅读材料,回答问题。

材料 “一五”计划成就(1957年与1952年比较)

项目

工农业总产值

生产资料

消费资料

钢产量

煤产量

1957年比1952年增长(%)

67.8

210.0

83.0

296.0

96.0

年均增长(%)

10.9

25.4

12.9

59.2

19.2

项目

发电量

农业总产值

粮食产量

棉花产量

1957年比1952年增长(%)

166.0

24.8

19.0

26.0

年均增长(%)

33.2

4.5

3.7

4.7

1953—1957年平均每年增长速度(%)

国家

工业生产指数

钢

生铁

原煤

发电量

中国

18.0

31.7

25.2

14.4

21.6

英国

4.1

5.7

5.9

下降

7.8

美国

2.8

3.9

5.0

7.8

9.1

从材料中提取两条或者两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

答案:示例:

论题:“一五”计划时期,我国经济建设特别是重工业方面取得巨大成就。

阐述:由于原有工业基础薄弱,为了保障国家政治独立和国防安全,尽快改变我国工业落后的面貌,新中国成立初期,我国采取优先发展重工业的策略。“一五”计划期间,不仅国内经济纵向发展迅速,而且远远高于同时期的发达国家,这些成就为我国社会主义工业化建设奠定了初步基础,对整个国民经济的发展起了重要的推动作用。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进