【原创】《波的形成和传播》教学设计

图片预览

文档简介

《波的形成和传播》教学设计

(庞坤生 广西合浦县廉州中学 536100)

一、教学目标设计

(一)知识目标

①理解波的形成和传播过程;

②知道横波和纵波,理解波峰和波谷、密部和疏部;

③知道机械波,理解机械波传播振动形式、波传递能量和信息;

④知道机械波和机械振动的区别。

(二)能力目标

①通过波的物理模型的建立,提高学生的空间想象及抽象思维能力;

②通过对波的物理模型进行分析与判断,提高学生的分析推理能力。

(三)德育目标

通过理解机械波形成时某个质点与介质中群体质点的关系,体会个别和整体的关系。

二、教材内容分析

本节课介绍了机械波的形成和传播过程,是在机械振动的相关知识基础上进行的。机械波是高中物理教学的一个难点,主要是因为,它需要学生想象多个质点同时而又不同步的运动,从整体上看,形成波在空间的传播,这对学生的理解能力和空间想象能力有较高的要求。因此本节课是本章教学的重点、难点,本节课的教学是本章教学的基础,对学生的理解能力和空间想象能力的培养有很重要的意义。

三、重点、难点和疑点分析

①重点:波的形成和传播过程;

②难点:波的形成和传播过程;

③疑点:波有何意义,波传播的是什么,传递的是什么。

本节课的重点和难点都是“波的形成和传播过程”,整节课都必须围绕这个中心来展开教学。如果学生理解了“波是怎样形成和传播的”,那么这节课已经成功了一大半;假如通过这节课学生还是无法理解“波是怎样形成和传播的”,那么无论如何这堂课是失败的。

四、教学对象分析

由于本节课的知识对学生的理解能力、抽象思维能力和空间想象能力均有较高的要求,因此学生在学习的过程中必然会碰到不少的困难。学生对波的认识和理解需要一个过程,这个过程,也是提高学生的空间想象能力和抽象思维能力的过程。教学中不可急于求成,注意多举些学生常见的和易于理解的例子,充分利用好演示实验和多媒体动画演示帮助学生理解;教学中要以学生为主体,教师引导学生积极进行思考、归纳和总结,充分发挥作为导师作用。

五、教学策略及教法设计

由于这一节对学生的理解能力、空间想象能力以及抽象思维能力要求比较高,因此本节课教师除做好演示实验外,还采用了多媒体演示帮助学生加深对波的认识和理解,提高学生的空间想象能力和抽象思维能力。

在教学过程中,要充分注重学生的主体地位,做好演示实验和演示好多媒体动画,积极引导学生思考,尽量让学生自己找出波的形成和传播规律,促进学生空间概念的形成和加深对波的概念的理解和掌握,从而收到教师无需多讲,学生便可自通的良好教学效果。

六、教学媒体设计

本节课的教学媒体主要包括实物演示实验和多媒体模拟动画,其中以多媒体模拟动画为主。对于多媒体模拟动画和与学习相关的大量内容,教师将其做成网页数据的形式,学生通过IE浏览器访问虚拟网站。由于网页具有交互和超文本的功能,因此本节课可以充分体现以学生为主体的启发式的教学特点,根据中学生的学习心理特点调动他们的学习积极性,以任务驱动的方式去激发学生学习。

七、教学过程设计与分析

1、全体学生根据教师提供的“虚拟网站的网址”访问教学主页;教师将以下几个问题显示在电脑室的大屏幕上:

①波的产生条件是什么?

②你认为波是怎样形成和传播的?

③横波和纵波是怎样定义的,它们有什么特点?

④什么是机械波,说说生活中的机械波有哪些?

⑤机械波在介质中传播时,介质中的物质随波迁移吗?

⑥波传播的是什么,传递的又是什么?

以问题、任务驱动的方式,激起学生的求知欲望、激发学生探索自然科学知识的兴趣。由于网页中含有大量的模拟动画和相关内容介绍,并且具有交互和超文本的功能,学生可以轻松地通过IE浏览器自由浏览和查看,通过查找、观察、分析、讨论、对比和归纳努力去完成大屏幕上出示的任务。以上整个过程控制在十五分钟内。

2、教师开始正是授课,先做新课的引入。

回忆童年时代的经历:在平静的湖面上投入一颗石子,湖面开始荡漾起来,形成水波。

举日常生活中常见的一些现象,如小纸船在水中飘荡,能听到声音、波在现代生活中的应用(无线电波、光波)以及学习波的有关知识的重要性。

通过对新课的引入,激发学生的学习兴趣和求知欲望,使学生迅速进入学习状态。

3、让学生观察和思考两个运动例子,最后让学生总结。

①让一学生抖动长绸,演示“长绸舞”;多媒体展示长绸舞的图片和动画过程。

②多媒体演示:五星红旗迎风飘扬。

学生总结:波在长绸上传播;波在五星红旗上传播。

4、教师演示波在绳上传播的实验并展示多媒体动画过程,要求学生观察思考:波的产生需要什么条件以及波是怎样产生和传播的。

5、通过观察、分析与总结,与学生弄清“介质的概念”和“波产生的条件”,注意以学生为主体引导学生思考。

6、与学生建立波动的理想化物理模型:绳子→介质→大量相互作用的质点,这一步要借助实物和多媒体演示让学生反复观察体会。

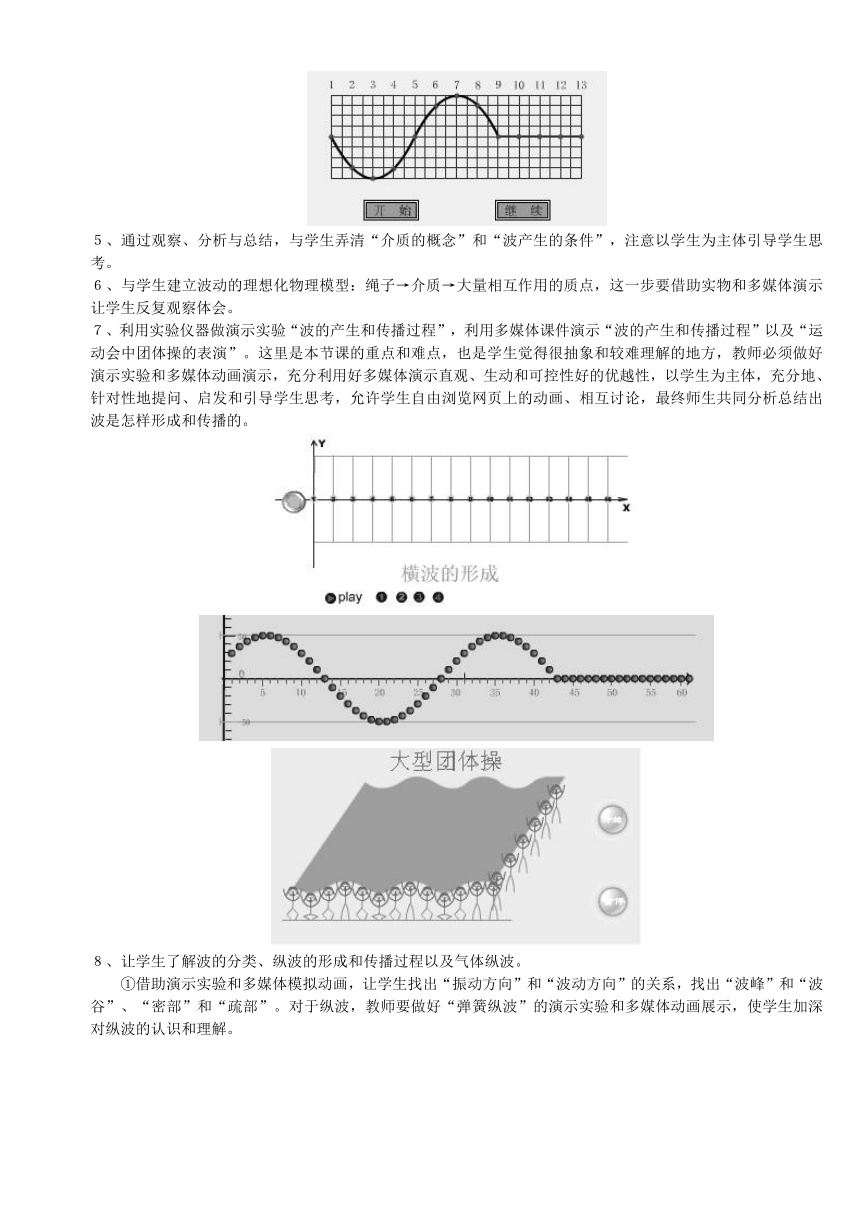

7、利用实验仪器做演示实验“波的产生和传播过程”,利用多媒体课件演示“波的产生和传播过程”以及“运动会中团体操的表演”。这里是本节课的重点和难点,也是学生觉得很抽象和较难理解的地方,教师必须做好演示实验和多媒体动画演示,充分利用好多媒体演示直观、生动和可控性好的优越性,以学生为主体,充分地、针对性地提问、启发和引导学生思考,允许学生自由浏览网页上的动画、相互讨论,最终师生共同分析总结出波是怎样形成和传播的。

8、让学生了解波的分类、纵波的形成和传播过程以及气体纵波。

①借助演示实验和多媒体模拟动画,让学生找出“振动方向”和“波动方向”的关系,找出“波峰”和“波谷”、“密部”和“疏部”。对于纵波,教师要做好“弹簧纵波”的演示实验和多媒体动画展示,使学生加深对纵波的认识和理解。

②学生对纵波感到很陌生,为了帮助学生更好地认识和理解纵波是怎样产生和传播的,教师在大屏幕上演示以下两个模拟动画,针对性地提问、启发和引导学生思考,最终师生共同分析总结出纵波是怎样形成和传播的。

③学生难以理解气体纵波的产生和传播过程,因此教师在大屏幕上演示以下两个气体纵波产生和传播过程的多媒体模拟动画。

9、通过重做以上提到的部分演示实验和多媒体模拟动画,教师引导和启发学生,与学生共同分析,让学生理解机械波的概念以及机械波传播的是波源的振动形式而质点并不随波迁移;通过分析和举例(如声波、无线电波、光波等)让学生理解波是传递能量和信息的一种方式。

10、通过重做“横波的产生和传播过程”的演示实验和展示其多媒体模拟动画过程,引导学生思考和讨论,最后师生共同总结出机械波和机械振动的区别:机械振动是单个质点在其平衡位置附近做往复运动的“个体行为”;机械波是大量的、彼此相联系的质点将波源的机械振动在空间传播的“群体行为”。

八、板书设计

一、波的形成和传播

1、介质:能够传播波的物质。

2、产生条件:①有起振的波源;②有传播振动的介质。

3、波的分类(按振动方向与波动方向关系分):

①横波:质点的振动方向跟波的传播方向垂直的波;有波峰和波谷。

②纵波:质点的振动方向跟波的传播方向在同一直线上的波;有密部和疏部。

4、机械波:机械振动在介质中的传播过程。

①机械波传播的是振源的振动形式,质点并不随波迁移。

②波是传递能量的一种方式。

③波是传递信息的一种方式。

5、机械波和机械振动的区别

机械振动是单个质点在其平衡位置附近做往复运动的“个体行为”;机械波是大量的、彼此相联系的质点将波源的机械振动在空间传播的“群体行为”。

九、练习设计

通过以下几个练习题,使学生进一步掌握和巩固所学的知识。

1、以下关于机械波的认识正确的是( )

A、形成机械波一定要有波源和介质

B、介质中各质点的振动频率与波源的振动频率相同

C、横波向右传播时,处于波峰的质点也向右迁移

D、机械波向右传播时,右方的质点比左方的质点早一些振动

2、下列关于机械波的说法正确的是( )

A、有机械振动就有机械波

B、有机械波就一定有机械振动

C、机械波是机械振动在介质中的传播过程,它是传递能量的一种方式

D、没有机械波就没有机械振动

3、一列波由波源向周围扩展开去,由此可知( )

A、介质中各质点由近及远地传播开去

B、质点的振动形式由近及远传播开去

C、质点的振动能量由近及远传播开去

D、质点只是振动而没有迁移

4、质点的振动方向与波的传播方向 的波叫横波,质点的振动方向与波的传播方向在 上的波叫纵波。

参考答案:1、AB 2、BC 3、BCD 4、垂直;同一直线。

十、多媒体应用分析

由于波的传播和形成过程比较复杂,实物演示的效果又不够理想,特别是对于纵波尤其是气体纵波,因此本节课采用了大量生动活泼的多媒体摸拟动画来帮助学生认识和理解本节课的相关知识。多媒体模拟动画具有直观、生动和可控制性好等优点,这不但使学生易于理解和接受所学知识,同时也大大激发学生学习的兴趣和提高他们的学习积极性。

本节课用到的所有多媒体动画和相关内容均做成网页的形式,本文中所提到的只是其中一部分内容,课堂上学生可以自由浏览所有内容。

教师在正式授课的时候,要借助大屏幕投影仪把预先设置好的内容展示出来用于教学,与学生一起讨论、研究。

十一、教学过程流程图

学生浏览网页,试图完成屏显问题

教师正式授课,先做新课的引入

学生观察思考两个例子作出结论

教师演示绳波,学生观察思考

弄清介质的概念和波的产生条件

与学生建立波的理想化物理模型

学生理解横波的产生和传播过程

理解波的分类及纵波的形成过程

学生理解波传播什么和传递什么

使学生理解波动和振动的区别

(庞坤生 广西合浦县廉州中学 536100)

一、教学目标设计

(一)知识目标

①理解波的形成和传播过程;

②知道横波和纵波,理解波峰和波谷、密部和疏部;

③知道机械波,理解机械波传播振动形式、波传递能量和信息;

④知道机械波和机械振动的区别。

(二)能力目标

①通过波的物理模型的建立,提高学生的空间想象及抽象思维能力;

②通过对波的物理模型进行分析与判断,提高学生的分析推理能力。

(三)德育目标

通过理解机械波形成时某个质点与介质中群体质点的关系,体会个别和整体的关系。

二、教材内容分析

本节课介绍了机械波的形成和传播过程,是在机械振动的相关知识基础上进行的。机械波是高中物理教学的一个难点,主要是因为,它需要学生想象多个质点同时而又不同步的运动,从整体上看,形成波在空间的传播,这对学生的理解能力和空间想象能力有较高的要求。因此本节课是本章教学的重点、难点,本节课的教学是本章教学的基础,对学生的理解能力和空间想象能力的培养有很重要的意义。

三、重点、难点和疑点分析

①重点:波的形成和传播过程;

②难点:波的形成和传播过程;

③疑点:波有何意义,波传播的是什么,传递的是什么。

本节课的重点和难点都是“波的形成和传播过程”,整节课都必须围绕这个中心来展开教学。如果学生理解了“波是怎样形成和传播的”,那么这节课已经成功了一大半;假如通过这节课学生还是无法理解“波是怎样形成和传播的”,那么无论如何这堂课是失败的。

四、教学对象分析

由于本节课的知识对学生的理解能力、抽象思维能力和空间想象能力均有较高的要求,因此学生在学习的过程中必然会碰到不少的困难。学生对波的认识和理解需要一个过程,这个过程,也是提高学生的空间想象能力和抽象思维能力的过程。教学中不可急于求成,注意多举些学生常见的和易于理解的例子,充分利用好演示实验和多媒体动画演示帮助学生理解;教学中要以学生为主体,教师引导学生积极进行思考、归纳和总结,充分发挥作为导师作用。

五、教学策略及教法设计

由于这一节对学生的理解能力、空间想象能力以及抽象思维能力要求比较高,因此本节课教师除做好演示实验外,还采用了多媒体演示帮助学生加深对波的认识和理解,提高学生的空间想象能力和抽象思维能力。

在教学过程中,要充分注重学生的主体地位,做好演示实验和演示好多媒体动画,积极引导学生思考,尽量让学生自己找出波的形成和传播规律,促进学生空间概念的形成和加深对波的概念的理解和掌握,从而收到教师无需多讲,学生便可自通的良好教学效果。

六、教学媒体设计

本节课的教学媒体主要包括实物演示实验和多媒体模拟动画,其中以多媒体模拟动画为主。对于多媒体模拟动画和与学习相关的大量内容,教师将其做成网页数据的形式,学生通过IE浏览器访问虚拟网站。由于网页具有交互和超文本的功能,因此本节课可以充分体现以学生为主体的启发式的教学特点,根据中学生的学习心理特点调动他们的学习积极性,以任务驱动的方式去激发学生学习。

七、教学过程设计与分析

1、全体学生根据教师提供的“虚拟网站的网址”访问教学主页;教师将以下几个问题显示在电脑室的大屏幕上:

①波的产生条件是什么?

②你认为波是怎样形成和传播的?

③横波和纵波是怎样定义的,它们有什么特点?

④什么是机械波,说说生活中的机械波有哪些?

⑤机械波在介质中传播时,介质中的物质随波迁移吗?

⑥波传播的是什么,传递的又是什么?

以问题、任务驱动的方式,激起学生的求知欲望、激发学生探索自然科学知识的兴趣。由于网页中含有大量的模拟动画和相关内容介绍,并且具有交互和超文本的功能,学生可以轻松地通过IE浏览器自由浏览和查看,通过查找、观察、分析、讨论、对比和归纳努力去完成大屏幕上出示的任务。以上整个过程控制在十五分钟内。

2、教师开始正是授课,先做新课的引入。

回忆童年时代的经历:在平静的湖面上投入一颗石子,湖面开始荡漾起来,形成水波。

举日常生活中常见的一些现象,如小纸船在水中飘荡,能听到声音、波在现代生活中的应用(无线电波、光波)以及学习波的有关知识的重要性。

通过对新课的引入,激发学生的学习兴趣和求知欲望,使学生迅速进入学习状态。

3、让学生观察和思考两个运动例子,最后让学生总结。

①让一学生抖动长绸,演示“长绸舞”;多媒体展示长绸舞的图片和动画过程。

②多媒体演示:五星红旗迎风飘扬。

学生总结:波在长绸上传播;波在五星红旗上传播。

4、教师演示波在绳上传播的实验并展示多媒体动画过程,要求学生观察思考:波的产生需要什么条件以及波是怎样产生和传播的。

5、通过观察、分析与总结,与学生弄清“介质的概念”和“波产生的条件”,注意以学生为主体引导学生思考。

6、与学生建立波动的理想化物理模型:绳子→介质→大量相互作用的质点,这一步要借助实物和多媒体演示让学生反复观察体会。

7、利用实验仪器做演示实验“波的产生和传播过程”,利用多媒体课件演示“波的产生和传播过程”以及“运动会中团体操的表演”。这里是本节课的重点和难点,也是学生觉得很抽象和较难理解的地方,教师必须做好演示实验和多媒体动画演示,充分利用好多媒体演示直观、生动和可控性好的优越性,以学生为主体,充分地、针对性地提问、启发和引导学生思考,允许学生自由浏览网页上的动画、相互讨论,最终师生共同分析总结出波是怎样形成和传播的。

8、让学生了解波的分类、纵波的形成和传播过程以及气体纵波。

①借助演示实验和多媒体模拟动画,让学生找出“振动方向”和“波动方向”的关系,找出“波峰”和“波谷”、“密部”和“疏部”。对于纵波,教师要做好“弹簧纵波”的演示实验和多媒体动画展示,使学生加深对纵波的认识和理解。

②学生对纵波感到很陌生,为了帮助学生更好地认识和理解纵波是怎样产生和传播的,教师在大屏幕上演示以下两个模拟动画,针对性地提问、启发和引导学生思考,最终师生共同分析总结出纵波是怎样形成和传播的。

③学生难以理解气体纵波的产生和传播过程,因此教师在大屏幕上演示以下两个气体纵波产生和传播过程的多媒体模拟动画。

9、通过重做以上提到的部分演示实验和多媒体模拟动画,教师引导和启发学生,与学生共同分析,让学生理解机械波的概念以及机械波传播的是波源的振动形式而质点并不随波迁移;通过分析和举例(如声波、无线电波、光波等)让学生理解波是传递能量和信息的一种方式。

10、通过重做“横波的产生和传播过程”的演示实验和展示其多媒体模拟动画过程,引导学生思考和讨论,最后师生共同总结出机械波和机械振动的区别:机械振动是单个质点在其平衡位置附近做往复运动的“个体行为”;机械波是大量的、彼此相联系的质点将波源的机械振动在空间传播的“群体行为”。

八、板书设计

一、波的形成和传播

1、介质:能够传播波的物质。

2、产生条件:①有起振的波源;②有传播振动的介质。

3、波的分类(按振动方向与波动方向关系分):

①横波:质点的振动方向跟波的传播方向垂直的波;有波峰和波谷。

②纵波:质点的振动方向跟波的传播方向在同一直线上的波;有密部和疏部。

4、机械波:机械振动在介质中的传播过程。

①机械波传播的是振源的振动形式,质点并不随波迁移。

②波是传递能量的一种方式。

③波是传递信息的一种方式。

5、机械波和机械振动的区别

机械振动是单个质点在其平衡位置附近做往复运动的“个体行为”;机械波是大量的、彼此相联系的质点将波源的机械振动在空间传播的“群体行为”。

九、练习设计

通过以下几个练习题,使学生进一步掌握和巩固所学的知识。

1、以下关于机械波的认识正确的是( )

A、形成机械波一定要有波源和介质

B、介质中各质点的振动频率与波源的振动频率相同

C、横波向右传播时,处于波峰的质点也向右迁移

D、机械波向右传播时,右方的质点比左方的质点早一些振动

2、下列关于机械波的说法正确的是( )

A、有机械振动就有机械波

B、有机械波就一定有机械振动

C、机械波是机械振动在介质中的传播过程,它是传递能量的一种方式

D、没有机械波就没有机械振动

3、一列波由波源向周围扩展开去,由此可知( )

A、介质中各质点由近及远地传播开去

B、质点的振动形式由近及远传播开去

C、质点的振动能量由近及远传播开去

D、质点只是振动而没有迁移

4、质点的振动方向与波的传播方向 的波叫横波,质点的振动方向与波的传播方向在 上的波叫纵波。

参考答案:1、AB 2、BC 3、BCD 4、垂直;同一直线。

十、多媒体应用分析

由于波的传播和形成过程比较复杂,实物演示的效果又不够理想,特别是对于纵波尤其是气体纵波,因此本节课采用了大量生动活泼的多媒体摸拟动画来帮助学生认识和理解本节课的相关知识。多媒体模拟动画具有直观、生动和可控制性好等优点,这不但使学生易于理解和接受所学知识,同时也大大激发学生学习的兴趣和提高他们的学习积极性。

本节课用到的所有多媒体动画和相关内容均做成网页的形式,本文中所提到的只是其中一部分内容,课堂上学生可以自由浏览所有内容。

教师在正式授课的时候,要借助大屏幕投影仪把预先设置好的内容展示出来用于教学,与学生一起讨论、研究。

十一、教学过程流程图

学生浏览网页,试图完成屏显问题

教师正式授课,先做新课的引入

学生观察思考两个例子作出结论

教师演示绳波,学生观察思考

弄清介质的概念和波的产生条件

与学生建立波的理想化物理模型

学生理解横波的产生和传播过程

理解波的分类及纵波的形成过程

学生理解波传播什么和传递什么

使学生理解波动和振动的区别

同课章节目录