岳麓版高中历史必修二第18课-中国社会主义经济建设的曲折发展(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版高中历史必修二第18课-中国社会主义经济建设的曲折发展(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第四单元

第18课

中国社会主义经济建设的曲折发展

课程标准:

概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训。

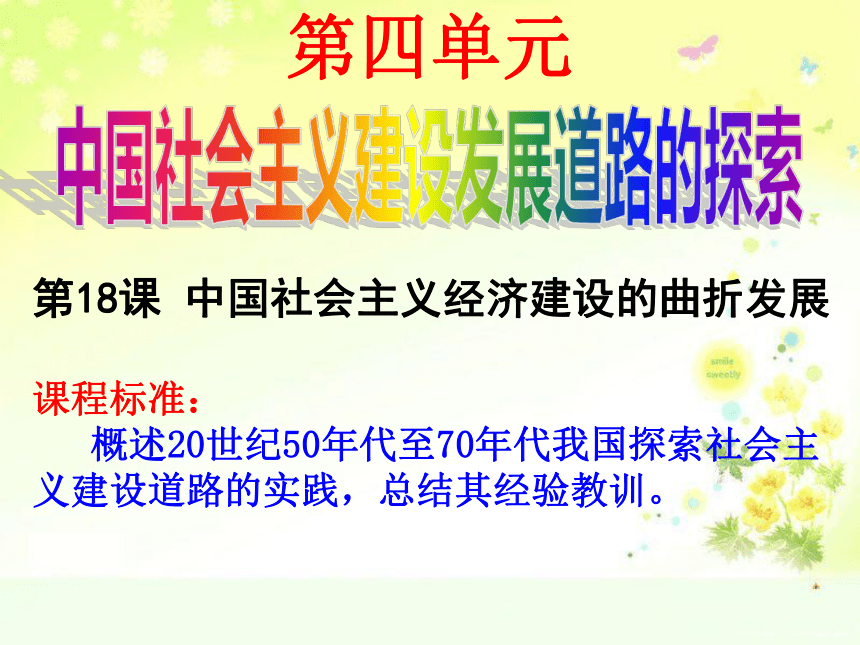

中国现代史

过渡时期

国民经济恢复时期(1949.10---1952.12)

三大改造和有计划经济建设时期(1953.1---1956.12)

全面建设社会主义时期(1957.1---1966.5)

文化大革命时期(1966.5---1976.10)

社会主义现代化建设新(改革开放)时期(1978.10---)

新民主主义社会

社会主义社会

曲折发

展时期

中国社会主义经济建设分期

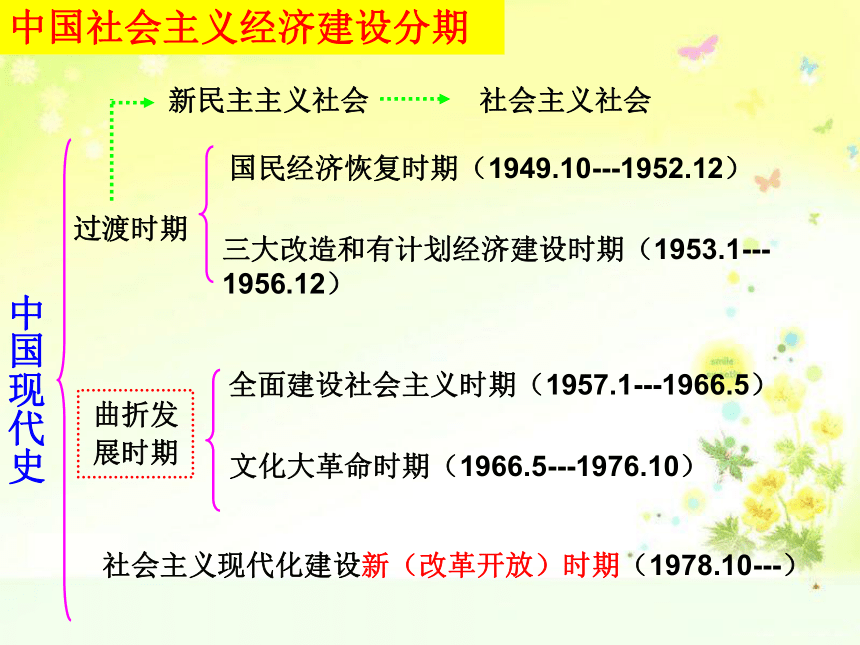

一、社会主义工业化的开端——生产力领域的革命

1.背景条件?

2.

方针:

3.开端:

①经济:1952年底,国民经济形势基本好转,工业化建

设提上日程。

②政治:新中国政权得到巩固,国内外环境相对稳定。

③理论:1953年,在过渡时期总路线中提出了社会

主义工业化的主张。

④国际:借鉴苏联社会主义建设的经验,优先发展重工业。

“一五计划”(1953年-1957年)

优先发展重工业,并强调要处理好重、轻、

农之间的关系。

一、社会主义工业化的开端

方针

——过渡时期总路线

概念解析

过渡时期是指从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成这一历史阶段。

(1949---1956年)

社会性质:是新民主主义社会

主要任务:巩固政权,恢复经济,建立社会主义制度。

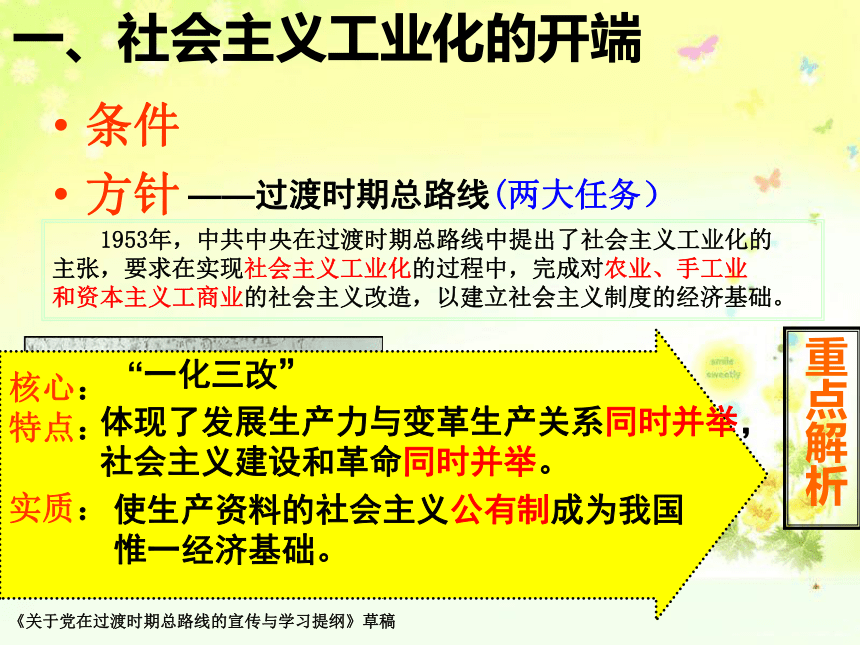

一、社会主义工业化的开端

条件

方针

——过渡时期总路线(两大任务)

《关于党在过渡时期总路线的宣传与学习提纲》草稿

1953年,中共中央在过渡时期总路线中提出了社会主义工业化的

主张,要求在实现社会主义工业化的过程中,完成对农业、手工业

和资本主义工商业的社会主义改造,以建立社会主义制度的经济基础。

重点解析

核心:

特点:

实质:

“一化三改”

体现了发展生产力与变革生产关系同时并举,社会主义建设和革命同时并举。

使生产资料的社会主义公有制成为我国惟一经济基础。

(2)结合课本82页和“一五计划成果图”思考:“一五计划”

有何特点?

①优先发展重工业;重点发展区域在东北

②发展生产力与变革生产关系同时并举。

3、实施:执行“一五”计划

(1)“一五计划”的主要内容:(P82下文本框内概括)

①

“集中主要的力量优先发展重工业,建立国家工业化的初步基础;

②

有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。”

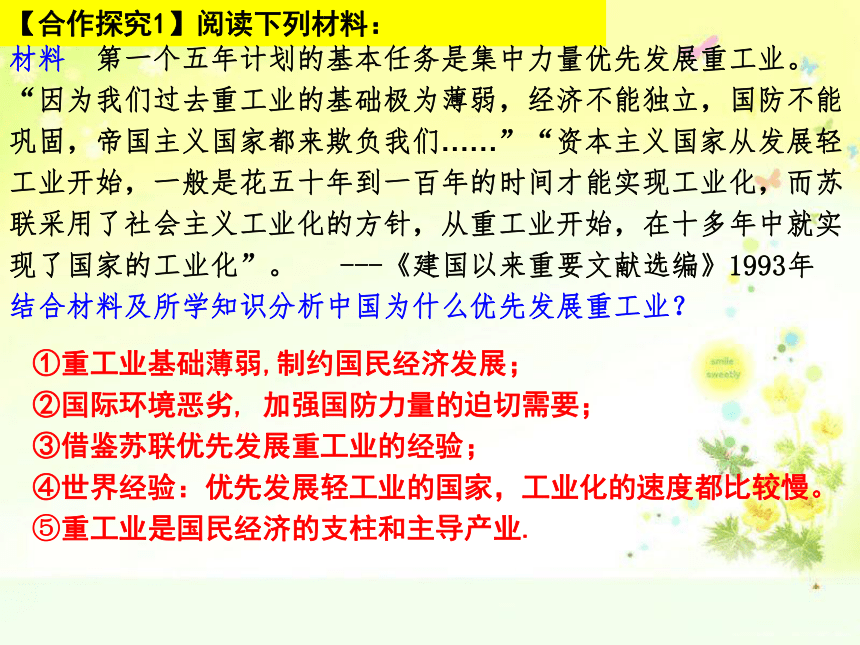

【合作探究1】阅读下列材料:

材料

第一个五年计划的基本任务是集中力量优先发展重工业。“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。

---《建国以来重要文献选编》1993年

结合材料及所学知识分析中国为什么优先发展重工业?

①重工业基础薄弱,制约国民经济发展;

②国际环境恶劣,

加强国防力量的迫切需要;

③借鉴苏联优先发展重工业的经验;

④世界经验:优先发展轻工业的国家,工业化的速度都比较慢。

⑤重工业是国民经济的支柱和主导产业.

【合作探究2】

过渡时期的总路线和一五计划的关系怎样?

总路线是实现工业化的总目标,

一五计划是实现目标的具体措施和步骤。

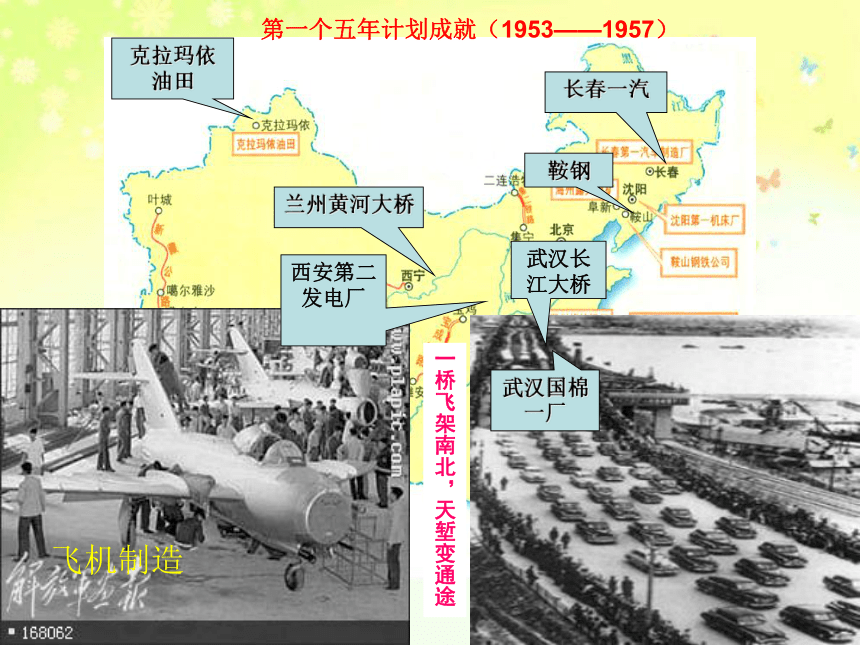

第一个五年计划成就(1953——1957)

飞机制造

一桥飞架南北,天堑变通途

克拉玛依油田

长春一汽

鞍钢

兰州黄河大桥

武汉国棉一厂

武汉长江大桥

西安第二发电厂

我们也有了自己的家底

火红的年代,离不开伟大的人民

4、成就:

①1957年一五计划超额完成,初步建立了独立的工业体系;

(新建了飞机制造、汽车制造、发电设备、冶金设备以及重型机械

等工业部门)

②初步形成了合理的工业布局.

(中西部地区也新建了钢铁、煤炭、电力等工业设施)

③建立起国家工业化的初步基础,

社会主义工业化由此全面展开.

二、社会主义三大改造——生产关系领域的变革(1953年---1956年

资本主义

工商业

改造方式

项目

目的

意义

为了适应国家工业化的要求,早日建成社会主义。

合作化途径(以土地入股,统一经营为特征的初级农业生产合作社——高级合作社),走集体化道路。

合作化途径:从供销方面入手,逐步按行业分期、分批、分片改造,后来改变为一次性合作化的办法,逐步过渡。

采取利用、限制和改造的策略,

运用加工订货、统购包销、经销代销等形式,

实行公私合营。

①社会主义计划经济在中国基本确立②为工业化开辟了道路。中国由新民主主义社会过渡到了社会主义社会。

农业

手工业

实质:

变革生产关系,将生产资料由私有制转变为社会主义公有制

中国社会主义经济建设的曲折发展

三.社会主义经济建设的成就与教训

1.中共“八大”的正确决策:

1956年

(1)背景:

社会主义改造基本完成;社会主义制度在中国确立。

实施“一五”计划,积累了一些社会主义建设的经验与教训。

中国社会主义经济建设的曲折发展

三.社会主义经济建设的成就

1.中共“八大”:1956年

(2)内容:

A.主要矛盾:(基本依据是什么?)

人民对于先进的工业国的要求与落后的农业国之间的矛盾。

B.主要任务:

把中国尽快由落后的农业国变为先进的工业国。

C.经济建设的方针:既反保守又反冒进,在综合平衡中稳定发展。

(3)意义:

在八大正确路线方针的指引下,社会主义经济建设蓬勃开展起来。是对社会主义建设道路的一次成功探索。

中国社会主义经济建设的曲折发展

2.经济建设的严重失误

种个南瓜像地球,

架在五岳山上头,

把它扔进太平洋,

地球又多一个洲,

2.经济建设的严重失误

(1)原因:

(2)表现:

A.片面追求经济建设中的高速度,缺乏经验;

B.领导人“左”倾冒进;

C.受苏联模式的影响;

①总路线:1958年提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的社会主义建设总路线;

②大跃进:1958发起以大炼钢铁为中心的“大跃进”运动;

③人民公社化:

1958盲目扩大合作化规模,提高公有化程度,发动以“一大二公”为特点的人民公社化运动;

④60年代中期,“左”倾错误发展到以阶级斗争为纲,导致1966-1976年的“文化大革命”。

中国社会主义经济建设的曲折发展

2.社会主义经济建设的失误

(3).影响:

①国民经济和生态环境遭到严重破坏;国民经济比例严重失调。

②人民群众的生产积极性受到严重挫伤;导致三年经济困难。

③“文化大革命”动乱十年,国民经济损失约5000亿元。

“文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。

---李先念

3.经济调整---八字方针

(1)背景:

1959年至1961年,我国经历了持续三年的经济困难时期。

(2)内容:

1960年冬,党中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,调整失衡的国民经济。

(3)结果:

到1962年底,国民经济形势开始好转,城乡人民生活有所改善。

中国社会主义经济建设的曲折发展

三.社会主义经济建设的成就与教训

核心是调整;调整国民经济各部门比例关系

中国社会主义经济建设的曲折发展

4.巨大成就:见教材P85

1957-1966年主要建设成就

1966-1976年主要建设成就

1956年9月8日中国试制成功了第一批新型喷气式飞机

中国社会主义经济建设的曲折发展

4.经济建设成就

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功

1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功

1970年4月24日,我国成功发射了第一颗人造地球卫星

如何评价全面建设的十年?

成就巨大,失误严重,教训深刻。

失误:

正确:

中共八大

1956

“大跃进”

1958

人民公社化运动

1958

国民经济的调整

1960

启示一:社会主义建设必须从国情出发,正确分析国内主要矛盾。

三年经济困难

59-61

启示二:社会主义建设必须实事求是,尊重客观规律。

启示三:生产关系的变革必须与生产力水平相适应。

社会主义建设的曲折发展对今天我们进行社会主义建设有何启示?

五.启示:

①立足国情,实事求是,遵循客观规律;

②生产关系的调整要适应生产力的实际水平;

③国民经济必须按比例协调发展,在综合平衡中稳步前进;

④以经济建设为中心,经济发展要有稳定的政治环境;

⑤坚持党的正确领导;

中国社会主义经济建设的曲折发展

失误原因:

客观原因:中共对中国国情及建设的认识需要一个过程,马克思主义与中国具体实际相结合也需要一个过程。

主观原因;

①党缺乏领导社会主义建设的经验,照搬苏联模式;

②急于求成;忽视了经济建设的规律和实事求是的原则;

③没有正确认识和处理“左”倾错误,致使政治上的“左”倾错误蔓延到经济领域,并恶性膨胀。

两个阶段

1956-1966年

1966------1976年:最严重的“左”的失误

正确的指导思想

“左”倾错误

“中共八大”

八字方针:调、巩、充、提

社会主义总路线

大跃进

人民公社化运动

表现

标志

影响

小结:我国社会主义经济建设取得了哪些有益的经验,

发生了哪些失误?

文化大革命

高、瞎、浮、共

破坏、损失;

超越、挫伤。

1.1950年-1952年

土地改革,农民拥有土地的所有权(土地改革)①原因:解放战争基本取得胜利,新解放区还没有土改,封建土地制度严重阻碍生产力发展;②核心内容:废除封建土地私有制实行农民的土地所有制;③意义:解放了农村生产力,为农业生产的发展开辟了道路。

2.1953年-1956年

农业社会主义改造,走合作化道路(农业合作化)①原因:分散的小农经济难以满足国民经济发展的需要;②核心内容:把土地等主要的生产资料由私有制变为公有制,实行集体经营;③意义:进一步解放了生产力。

3.1958年-1983年

人民公社制度(人民公社化)①原因:党的一些领导人主观的认为农业合作化的规模越大,公有化的程度越高,就越能促进生产力的发展,片面追求公有化的程度;②核心内容:提高公有化程度和扩大规模,实行“一大二公”。③影响:挫伤了生产者的积极性。

4.1978年至今,实行家庭联产承包责任制①原因:党中央正确总结了合作化和人民公社化的经验教训,作出了实行经济体制改革的决定;②核心内容:在坚持土地公有制的前提下,改革经营管理方式,实行分户经营、自负盈亏等;③意义:极大地调动了农民的生产积极性,推动了农业生产的发展和农村各项事业的发展。

第四单元

第18课

中国社会主义经济建设的曲折发展

课程标准:

概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训。

中国现代史

过渡时期

国民经济恢复时期(1949.10---1952.12)

三大改造和有计划经济建设时期(1953.1---1956.12)

全面建设社会主义时期(1957.1---1966.5)

文化大革命时期(1966.5---1976.10)

社会主义现代化建设新(改革开放)时期(1978.10---)

新民主主义社会

社会主义社会

曲折发

展时期

中国社会主义经济建设分期

一、社会主义工业化的开端——生产力领域的革命

1.背景条件?

2.

方针:

3.开端:

①经济:1952年底,国民经济形势基本好转,工业化建

设提上日程。

②政治:新中国政权得到巩固,国内外环境相对稳定。

③理论:1953年,在过渡时期总路线中提出了社会

主义工业化的主张。

④国际:借鉴苏联社会主义建设的经验,优先发展重工业。

“一五计划”(1953年-1957年)

优先发展重工业,并强调要处理好重、轻、

农之间的关系。

一、社会主义工业化的开端

方针

——过渡时期总路线

概念解析

过渡时期是指从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成这一历史阶段。

(1949---1956年)

社会性质:是新民主主义社会

主要任务:巩固政权,恢复经济,建立社会主义制度。

一、社会主义工业化的开端

条件

方针

——过渡时期总路线(两大任务)

《关于党在过渡时期总路线的宣传与学习提纲》草稿

1953年,中共中央在过渡时期总路线中提出了社会主义工业化的

主张,要求在实现社会主义工业化的过程中,完成对农业、手工业

和资本主义工商业的社会主义改造,以建立社会主义制度的经济基础。

重点解析

核心:

特点:

实质:

“一化三改”

体现了发展生产力与变革生产关系同时并举,社会主义建设和革命同时并举。

使生产资料的社会主义公有制成为我国惟一经济基础。

(2)结合课本82页和“一五计划成果图”思考:“一五计划”

有何特点?

①优先发展重工业;重点发展区域在东北

②发展生产力与变革生产关系同时并举。

3、实施:执行“一五”计划

(1)“一五计划”的主要内容:(P82下文本框内概括)

①

“集中主要的力量优先发展重工业,建立国家工业化的初步基础;

②

有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。”

【合作探究1】阅读下列材料:

材料

第一个五年计划的基本任务是集中力量优先发展重工业。“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。

---《建国以来重要文献选编》1993年

结合材料及所学知识分析中国为什么优先发展重工业?

①重工业基础薄弱,制约国民经济发展;

②国际环境恶劣,

加强国防力量的迫切需要;

③借鉴苏联优先发展重工业的经验;

④世界经验:优先发展轻工业的国家,工业化的速度都比较慢。

⑤重工业是国民经济的支柱和主导产业.

【合作探究2】

过渡时期的总路线和一五计划的关系怎样?

总路线是实现工业化的总目标,

一五计划是实现目标的具体措施和步骤。

第一个五年计划成就(1953——1957)

飞机制造

一桥飞架南北,天堑变通途

克拉玛依油田

长春一汽

鞍钢

兰州黄河大桥

武汉国棉一厂

武汉长江大桥

西安第二发电厂

我们也有了自己的家底

火红的年代,离不开伟大的人民

4、成就:

①1957年一五计划超额完成,初步建立了独立的工业体系;

(新建了飞机制造、汽车制造、发电设备、冶金设备以及重型机械

等工业部门)

②初步形成了合理的工业布局.

(中西部地区也新建了钢铁、煤炭、电力等工业设施)

③建立起国家工业化的初步基础,

社会主义工业化由此全面展开.

二、社会主义三大改造——生产关系领域的变革(1953年---1956年

资本主义

工商业

改造方式

项目

目的

意义

为了适应国家工业化的要求,早日建成社会主义。

合作化途径(以土地入股,统一经营为特征的初级农业生产合作社——高级合作社),走集体化道路。

合作化途径:从供销方面入手,逐步按行业分期、分批、分片改造,后来改变为一次性合作化的办法,逐步过渡。

采取利用、限制和改造的策略,

运用加工订货、统购包销、经销代销等形式,

实行公私合营。

①社会主义计划经济在中国基本确立②为工业化开辟了道路。中国由新民主主义社会过渡到了社会主义社会。

农业

手工业

实质:

变革生产关系,将生产资料由私有制转变为社会主义公有制

中国社会主义经济建设的曲折发展

三.社会主义经济建设的成就与教训

1.中共“八大”的正确决策:

1956年

(1)背景:

社会主义改造基本完成;社会主义制度在中国确立。

实施“一五”计划,积累了一些社会主义建设的经验与教训。

中国社会主义经济建设的曲折发展

三.社会主义经济建设的成就

1.中共“八大”:1956年

(2)内容:

A.主要矛盾:(基本依据是什么?)

人民对于先进的工业国的要求与落后的农业国之间的矛盾。

B.主要任务:

把中国尽快由落后的农业国变为先进的工业国。

C.经济建设的方针:既反保守又反冒进,在综合平衡中稳定发展。

(3)意义:

在八大正确路线方针的指引下,社会主义经济建设蓬勃开展起来。是对社会主义建设道路的一次成功探索。

中国社会主义经济建设的曲折发展

2.经济建设的严重失误

种个南瓜像地球,

架在五岳山上头,

把它扔进太平洋,

地球又多一个洲,

2.经济建设的严重失误

(1)原因:

(2)表现:

A.片面追求经济建设中的高速度,缺乏经验;

B.领导人“左”倾冒进;

C.受苏联模式的影响;

①总路线:1958年提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的社会主义建设总路线;

②大跃进:1958发起以大炼钢铁为中心的“大跃进”运动;

③人民公社化:

1958盲目扩大合作化规模,提高公有化程度,发动以“一大二公”为特点的人民公社化运动;

④60年代中期,“左”倾错误发展到以阶级斗争为纲,导致1966-1976年的“文化大革命”。

中国社会主义经济建设的曲折发展

2.社会主义经济建设的失误

(3).影响:

①国民经济和生态环境遭到严重破坏;国民经济比例严重失调。

②人民群众的生产积极性受到严重挫伤;导致三年经济困难。

③“文化大革命”动乱十年,国民经济损失约5000亿元。

“文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。

---李先念

3.经济调整---八字方针

(1)背景:

1959年至1961年,我国经历了持续三年的经济困难时期。

(2)内容:

1960年冬,党中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,调整失衡的国民经济。

(3)结果:

到1962年底,国民经济形势开始好转,城乡人民生活有所改善。

中国社会主义经济建设的曲折发展

三.社会主义经济建设的成就与教训

核心是调整;调整国民经济各部门比例关系

中国社会主义经济建设的曲折发展

4.巨大成就:见教材P85

1957-1966年主要建设成就

1966-1976年主要建设成就

1956年9月8日中国试制成功了第一批新型喷气式飞机

中国社会主义经济建设的曲折发展

4.经济建设成就

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功

1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功

1970年4月24日,我国成功发射了第一颗人造地球卫星

如何评价全面建设的十年?

成就巨大,失误严重,教训深刻。

失误:

正确:

中共八大

1956

“大跃进”

1958

人民公社化运动

1958

国民经济的调整

1960

启示一:社会主义建设必须从国情出发,正确分析国内主要矛盾。

三年经济困难

59-61

启示二:社会主义建设必须实事求是,尊重客观规律。

启示三:生产关系的变革必须与生产力水平相适应。

社会主义建设的曲折发展对今天我们进行社会主义建设有何启示?

五.启示:

①立足国情,实事求是,遵循客观规律;

②生产关系的调整要适应生产力的实际水平;

③国民经济必须按比例协调发展,在综合平衡中稳步前进;

④以经济建设为中心,经济发展要有稳定的政治环境;

⑤坚持党的正确领导;

中国社会主义经济建设的曲折发展

失误原因:

客观原因:中共对中国国情及建设的认识需要一个过程,马克思主义与中国具体实际相结合也需要一个过程。

主观原因;

①党缺乏领导社会主义建设的经验,照搬苏联模式;

②急于求成;忽视了经济建设的规律和实事求是的原则;

③没有正确认识和处理“左”倾错误,致使政治上的“左”倾错误蔓延到经济领域,并恶性膨胀。

两个阶段

1956-1966年

1966------1976年:最严重的“左”的失误

正确的指导思想

“左”倾错误

“中共八大”

八字方针:调、巩、充、提

社会主义总路线

大跃进

人民公社化运动

表现

标志

影响

小结:我国社会主义经济建设取得了哪些有益的经验,

发生了哪些失误?

文化大革命

高、瞎、浮、共

破坏、损失;

超越、挫伤。

1.1950年-1952年

土地改革,农民拥有土地的所有权(土地改革)①原因:解放战争基本取得胜利,新解放区还没有土改,封建土地制度严重阻碍生产力发展;②核心内容:废除封建土地私有制实行农民的土地所有制;③意义:解放了农村生产力,为农业生产的发展开辟了道路。

2.1953年-1956年

农业社会主义改造,走合作化道路(农业合作化)①原因:分散的小农经济难以满足国民经济发展的需要;②核心内容:把土地等主要的生产资料由私有制变为公有制,实行集体经营;③意义:进一步解放了生产力。

3.1958年-1983年

人民公社制度(人民公社化)①原因:党的一些领导人主观的认为农业合作化的规模越大,公有化的程度越高,就越能促进生产力的发展,片面追求公有化的程度;②核心内容:提高公有化程度和扩大规模,实行“一大二公”。③影响:挫伤了生产者的积极性。

4.1978年至今,实行家庭联产承包责任制①原因:党中央正确总结了合作化和人民公社化的经验教训,作出了实行经济体制改革的决定;②核心内容:在坚持土地公有制的前提下,改革经营管理方式,实行分户经营、自负盈亏等;③意义:极大地调动了农民的生产积极性,推动了农业生产的发展和农村各项事业的发展。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势