教科版八年级上册 物理 课件 第四章 在光的世界里 复习课件(17张)

文档属性

| 名称 | 教科版八年级上册 物理 课件 第四章 在光的世界里 复习课件(17张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 497.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-08-19 09:40:59 | ||

图片预览

文档简介

第四章

在光的世界里

复习课件

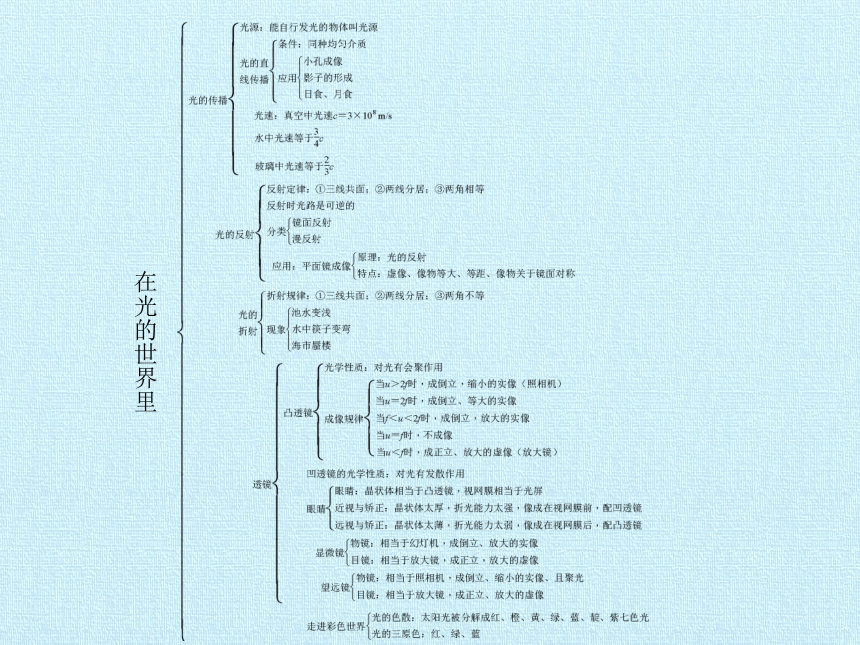

在光的世界里

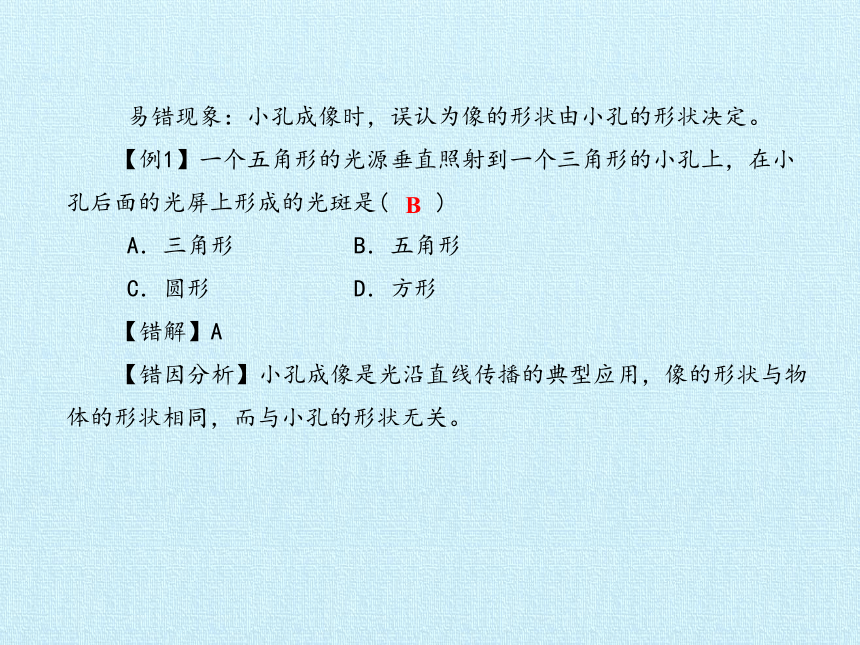

易错现象:小孔成像时,误认为像的形状由小孔的形状决定。

【例1】一个五角形的光源垂直照射到一个三角形的小孔上,在小孔后面的光屏上形成的光斑是( )

A.三角形 B.五角形

C.圆形

D.方形

【错解】A

【错因分析】小孔成像是光沿直线传播的典型应用,像的形状与物体的形状相同,而与小孔的形状无关。

B

易错盘点

易错点一:小孔成像

举一反三

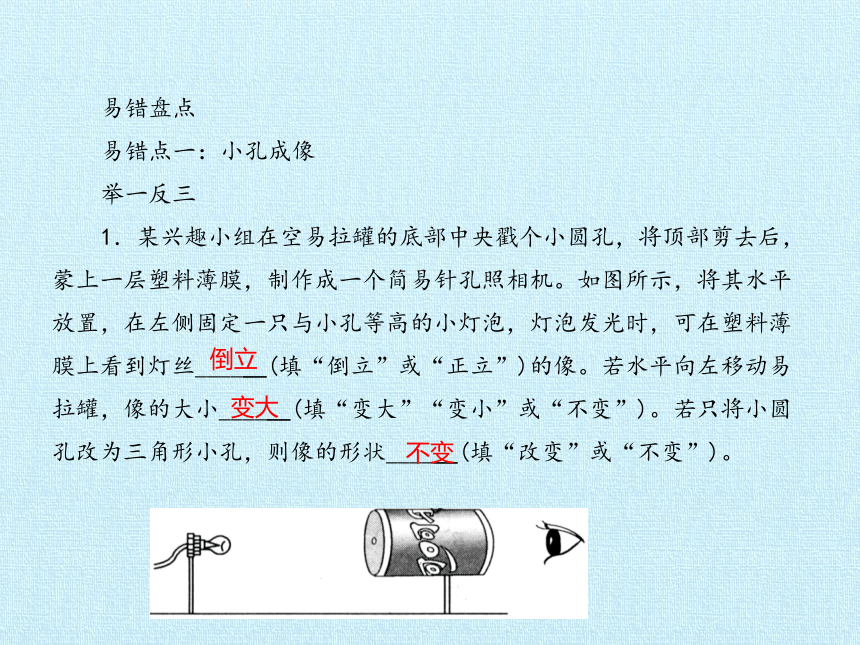

1.某兴趣小组在空易拉罐的底部中央戳个小圆孔,将顶部剪去后,蒙上一层塑料薄膜,制作成一个简易针孔照相机。如图所示,将其水平放置,在左侧固定一只与小孔等高的小灯泡,灯泡发光时,可在塑料薄膜上看到灯丝______(填“倒立”或“正立”)的像。若水平向左移动易拉罐,像的大小______(填“变大”“变小”或“不变”)。若只将小圆孔改为三角形小孔,则像的形状______(填“改变”或“不变”)。

倒立

变大

不变

易错点二:光的反射

易错现象:

不能正确区分镜面反射和漫反射,一般发生镜面反射处光线较强,发生漫反射处光线较暗。只能在某些方位看到反射光,而其他方位在没有物体遮挡的情况下看不到反射光的反射是镜面反射,在不同方位都能看到反射光的反射是漫反射。

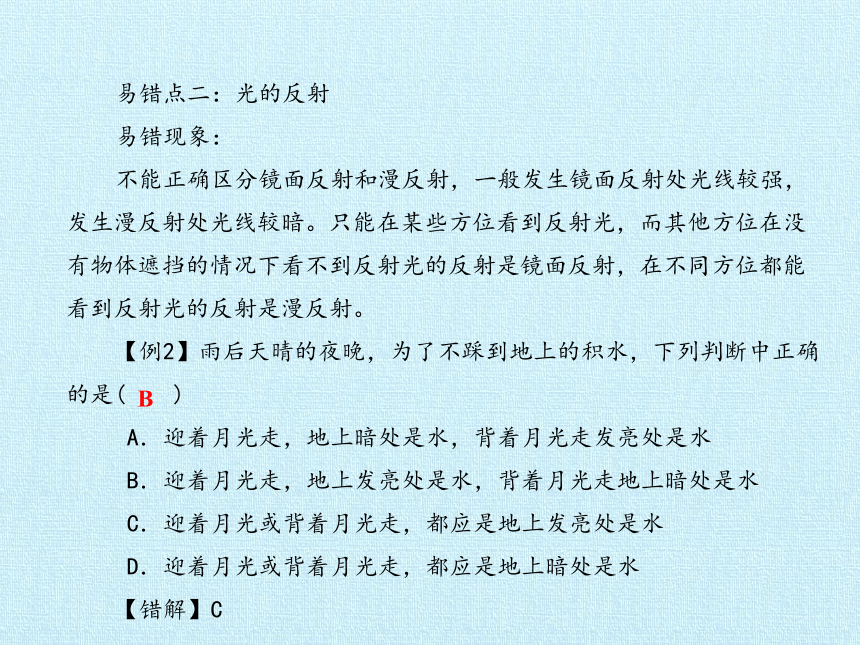

【例2】雨后天晴的夜晚,为了不踩到地上的积水,下列判断中正确的是( )

A.迎着月光走,地上暗处是水,背着月光走发亮处是水

B.迎着月光走,地上发亮处是水,背着月光走地上暗处是水

C.迎着月光或背着月光走,都应是地上发亮处是水

D.迎着月光或背着月光走,都应是地上暗处是水

【错解】C

B

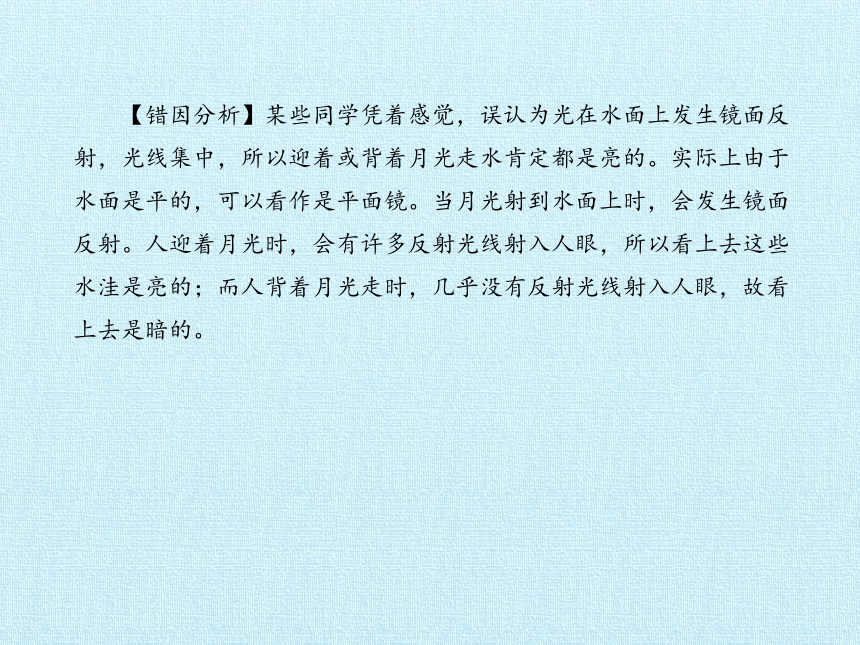

【错因分析】某些同学凭着感觉,误认为光在水面上发生镜面反射,光线集中,所以迎着或背着月光走水肯定都是亮的。实际上由于水面是平的,可以看作是平面镜。当月光射到水面上时,会发生镜面反射。人迎着月光时,会有许多反射光线射入人眼,所以看上去这些水洼是亮的;而人背着月光走时,几乎没有反射光线射入人眼,故看上去是暗的。

举一反三

2.如图所示,在暗室中用手电筒照射挂在白色墙上的小镜子,这时看到被照射部分( )

A.墙和镜子都是黑色的

B.墙和镜子都是白色的

C.墙是黑色的,镜子是白色的

D.墙是白色的,镜子是黑色的

D

易错点三:平面镜成像特点的理解:

易错现象:

没有真正理解平面镜成像特点。平面镜成像的特点是“等大、对称”,可以解释为:“大小相等、线面垂直、距离相等、左右相反、像为虚像。”

【例3】一个人站在平面镜前,当他向平面镜走近时,则( )

A.像变大,像与人间的距离变小

B.像变小,像与人间的距离也变小

C.像大小不变,像与人间的距离也不变

D.像大小不变,像与人间的距离变小

【错解】A

【错因分析】面镜,感觉平面镜中的像变大,而错选A。忽略了平面镜成像特点——等大,人的大小没变,所以像的大小也是不变的。

D

举一反三

3.照镜子时,你会在镜里看到另外一个“你”,镜里的这个“你”就是你的像,下列关于这个像的说法正确的是( )

A.镜里的像是虚像

B.像的大小与镜的大小有关

C.镜里的像是光的折射形成的

D.人向镜靠近0.2m,像将远离镜0.2m

易错点四:光的反射现象与光的折射现象区分不清

易错现象:不能准确分析生活中的现象是光的折射现象还是光的反射现象。

A

【例4】古诗词中有许多描述光学现象的诗句,如“潭清疑水浅”说的就是光的_______现象;“池水映明月”说的就是光的_______现象。

【错解】折射 折射

【错因分析】误认为水中的像都是由光的折射形成的。水面相当于平面镜,“池水映明月”是平面镜成像,是光的反射现象。

折射

反射

举一反三

4.《猴子捞月》的寓言故事说,猴子看到水中有个月亮,以为月亮掉入水中了,大叫起来“不得了啦,不得了啦,月亮掉水里了……”关于水中的月亮,以下说法正确的是( )

A.水中的月亮比天上的月亮小

B.水中出现月亮是光的折射现象

C.水中出现月亮是光的反射现象

D.水中月亮到水面的距离比天上月亮到水面的距离近

易错点五:对“凸透镜对光有会聚作用”和“凹透镜对光有发散作用”理解不透。

易错现象:误认为凸透镜对光的会聚作用就是指光线经凸透镜后一定会聚于一点,凹透镜对光的发散作用就是指光线经凹透镜后入射光线一定不能相交于一点。

C

【例5】如图所示,画出了光线经过透镜前后的方向,在图中O处应填入适当类型的透镜是( )

A.凸透镜

B.凹透镜

C.凸透镜、凹透镜都有可能

D.凸透镜、凹透镜都不行

【错解】A、C

【错因分析】入射光线相交于一点,就误认为经过的透镜是凸透镜而错选A。凹透镜对光有发散作用,是指从凹透镜出射的光线相对于入射光线“远离”主光轴了,不能将发散作用理解为出射光线是发散的,如果射向凹透镜的光线是会聚的,经过凹透镜以后,可能仍然是会聚的,但比入射光线会聚的远了,这说明透镜起到了发散作用,此题正是这种情况。

B

易错点六:凸透镜成像规律的运用

易错现象:不能根据像的性质正确判断凸透镜的焦距及物距、像距不能正确利用凸透镜成像规律判断像的性质。

【例6】在“探究凸透镜成像规律”的实验中,烛焰在光屏上成一个清晰、缩小的像,光屏离凸透镜的距离为20cm,当烛焰离凸透镜的距离为30cm时,烛焰所成的像( )

A.是倒立、缩小的实像

B.是倒立、放大的实像

C.是正立、放大的像

D.放大、缩小、等大的实像都有可能

【错解】A、B

D

【错因分析】不能根据像的性质判断凸透镜的焦距范围从而错选A或B。当v=20cm时,得到的像是倒立,缩小的实像,故f<20cm<2f,解得10cm<f<20cm。当u=30cm时,若f=15cm,则u=2f,成倒立、等大的实像;若10cm<f<15cm,则u>2f,成倒立、缩小的实像;若15cm<f<20cm,则u<2f,成倒立、放大的实像。

举一反三

5.张宁用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距,并“探究凸透镜成像规律”,当蜡烛、透镜、光屏位置如图乙时,在光屏上可成清晰的像。下列说法正确的是( )

A.凸透镜的焦距是40cm

B.图乙中烛焰成的是倒立放大的像

C.照相机成像特点与图乙中所成像的特点相同

D.将蜡烛远离凸透镜,保持凸透镜、光屏位置不变,烛焰可在光屏上成清晰的像

易错点七:近视眼和远视眼的视力矫正方法。

易错现象:不能真正理解近视眼与远视眼形成的原因,从而选错矫正的方法。

B

【例7】如图所示四幅图中,分别反映近视眼的成因和矫正方法的两幅图是( )

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【错解】B、C

【错因分析】对近视眼,远视眼形成的原因理解不透彻而错选B或C。近视眼是晶状体会聚本领过大,使本来会聚在视网膜上的像,成在了视网膜前方,②是近视眼形成过程;为使像成在视网膜上,应配戴发散透镜以矫正近视眼,④图为矫正过程。

D

谢

谢

在光的世界里

复习课件

在光的世界里

易错现象:小孔成像时,误认为像的形状由小孔的形状决定。

【例1】一个五角形的光源垂直照射到一个三角形的小孔上,在小孔后面的光屏上形成的光斑是( )

A.三角形 B.五角形

C.圆形

D.方形

【错解】A

【错因分析】小孔成像是光沿直线传播的典型应用,像的形状与物体的形状相同,而与小孔的形状无关。

B

易错盘点

易错点一:小孔成像

举一反三

1.某兴趣小组在空易拉罐的底部中央戳个小圆孔,将顶部剪去后,蒙上一层塑料薄膜,制作成一个简易针孔照相机。如图所示,将其水平放置,在左侧固定一只与小孔等高的小灯泡,灯泡发光时,可在塑料薄膜上看到灯丝______(填“倒立”或“正立”)的像。若水平向左移动易拉罐,像的大小______(填“变大”“变小”或“不变”)。若只将小圆孔改为三角形小孔,则像的形状______(填“改变”或“不变”)。

倒立

变大

不变

易错点二:光的反射

易错现象:

不能正确区分镜面反射和漫反射,一般发生镜面反射处光线较强,发生漫反射处光线较暗。只能在某些方位看到反射光,而其他方位在没有物体遮挡的情况下看不到反射光的反射是镜面反射,在不同方位都能看到反射光的反射是漫反射。

【例2】雨后天晴的夜晚,为了不踩到地上的积水,下列判断中正确的是( )

A.迎着月光走,地上暗处是水,背着月光走发亮处是水

B.迎着月光走,地上发亮处是水,背着月光走地上暗处是水

C.迎着月光或背着月光走,都应是地上发亮处是水

D.迎着月光或背着月光走,都应是地上暗处是水

【错解】C

B

【错因分析】某些同学凭着感觉,误认为光在水面上发生镜面反射,光线集中,所以迎着或背着月光走水肯定都是亮的。实际上由于水面是平的,可以看作是平面镜。当月光射到水面上时,会发生镜面反射。人迎着月光时,会有许多反射光线射入人眼,所以看上去这些水洼是亮的;而人背着月光走时,几乎没有反射光线射入人眼,故看上去是暗的。

举一反三

2.如图所示,在暗室中用手电筒照射挂在白色墙上的小镜子,这时看到被照射部分( )

A.墙和镜子都是黑色的

B.墙和镜子都是白色的

C.墙是黑色的,镜子是白色的

D.墙是白色的,镜子是黑色的

D

易错点三:平面镜成像特点的理解:

易错现象:

没有真正理解平面镜成像特点。平面镜成像的特点是“等大、对称”,可以解释为:“大小相等、线面垂直、距离相等、左右相反、像为虚像。”

【例3】一个人站在平面镜前,当他向平面镜走近时,则( )

A.像变大,像与人间的距离变小

B.像变小,像与人间的距离也变小

C.像大小不变,像与人间的距离也不变

D.像大小不变,像与人间的距离变小

【错解】A

【错因分析】面镜,感觉平面镜中的像变大,而错选A。忽略了平面镜成像特点——等大,人的大小没变,所以像的大小也是不变的。

D

举一反三

3.照镜子时,你会在镜里看到另外一个“你”,镜里的这个“你”就是你的像,下列关于这个像的说法正确的是( )

A.镜里的像是虚像

B.像的大小与镜的大小有关

C.镜里的像是光的折射形成的

D.人向镜靠近0.2m,像将远离镜0.2m

易错点四:光的反射现象与光的折射现象区分不清

易错现象:不能准确分析生活中的现象是光的折射现象还是光的反射现象。

A

【例4】古诗词中有许多描述光学现象的诗句,如“潭清疑水浅”说的就是光的_______现象;“池水映明月”说的就是光的_______现象。

【错解】折射 折射

【错因分析】误认为水中的像都是由光的折射形成的。水面相当于平面镜,“池水映明月”是平面镜成像,是光的反射现象。

折射

反射

举一反三

4.《猴子捞月》的寓言故事说,猴子看到水中有个月亮,以为月亮掉入水中了,大叫起来“不得了啦,不得了啦,月亮掉水里了……”关于水中的月亮,以下说法正确的是( )

A.水中的月亮比天上的月亮小

B.水中出现月亮是光的折射现象

C.水中出现月亮是光的反射现象

D.水中月亮到水面的距离比天上月亮到水面的距离近

易错点五:对“凸透镜对光有会聚作用”和“凹透镜对光有发散作用”理解不透。

易错现象:误认为凸透镜对光的会聚作用就是指光线经凸透镜后一定会聚于一点,凹透镜对光的发散作用就是指光线经凹透镜后入射光线一定不能相交于一点。

C

【例5】如图所示,画出了光线经过透镜前后的方向,在图中O处应填入适当类型的透镜是( )

A.凸透镜

B.凹透镜

C.凸透镜、凹透镜都有可能

D.凸透镜、凹透镜都不行

【错解】A、C

【错因分析】入射光线相交于一点,就误认为经过的透镜是凸透镜而错选A。凹透镜对光有发散作用,是指从凹透镜出射的光线相对于入射光线“远离”主光轴了,不能将发散作用理解为出射光线是发散的,如果射向凹透镜的光线是会聚的,经过凹透镜以后,可能仍然是会聚的,但比入射光线会聚的远了,这说明透镜起到了发散作用,此题正是这种情况。

B

易错点六:凸透镜成像规律的运用

易错现象:不能根据像的性质正确判断凸透镜的焦距及物距、像距不能正确利用凸透镜成像规律判断像的性质。

【例6】在“探究凸透镜成像规律”的实验中,烛焰在光屏上成一个清晰、缩小的像,光屏离凸透镜的距离为20cm,当烛焰离凸透镜的距离为30cm时,烛焰所成的像( )

A.是倒立、缩小的实像

B.是倒立、放大的实像

C.是正立、放大的像

D.放大、缩小、等大的实像都有可能

【错解】A、B

D

【错因分析】不能根据像的性质判断凸透镜的焦距范围从而错选A或B。当v=20cm时,得到的像是倒立,缩小的实像,故f<20cm<2f,解得10cm<f<20cm。当u=30cm时,若f=15cm,则u=2f,成倒立、等大的实像;若10cm<f<15cm,则u>2f,成倒立、缩小的实像;若15cm<f<20cm,则u<2f,成倒立、放大的实像。

举一反三

5.张宁用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距,并“探究凸透镜成像规律”,当蜡烛、透镜、光屏位置如图乙时,在光屏上可成清晰的像。下列说法正确的是( )

A.凸透镜的焦距是40cm

B.图乙中烛焰成的是倒立放大的像

C.照相机成像特点与图乙中所成像的特点相同

D.将蜡烛远离凸透镜,保持凸透镜、光屏位置不变,烛焰可在光屏上成清晰的像

易错点七:近视眼和远视眼的视力矫正方法。

易错现象:不能真正理解近视眼与远视眼形成的原因,从而选错矫正的方法。

B

【例7】如图所示四幅图中,分别反映近视眼的成因和矫正方法的两幅图是( )

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【错解】B、C

【错因分析】对近视眼,远视眼形成的原因理解不透彻而错选B或C。近视眼是晶状体会聚本领过大,使本来会聚在视网膜上的像,成在了视网膜前方,②是近视眼形成过程;为使像成在视网膜上,应配戴发散透镜以矫正近视眼,④图为矫正过程。

D

谢

谢

同课章节目录