化学反应与能量的变化

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

一、教材分析

二、教学对象分析

五、教法分析

六、学法指导

七、教学程序

八、教学评价

三、教学目标

四、教学重难点

说课程序:

指导思想:

课程改革的重点之一是实施以培养创新精神和实践能力为主的素质教育,促进教师的教学方式和学生学习方式的变革。建构主义理论强调学生是认知的主体,所以在课堂教学中应以学生为中心,力求把研究性学习方式渗透到课堂当中,利用情境、协作、对话、意义建构等要素充分发挥学生的主动性、积极性和创新精神,使学生能有效地实现对所学知识的意义建构。

一、教材分析

《化学反应与能量的变化》是高中化学人教版选修4第一章第一节的内容,分两课时教学 本课为第一课时。

《焓变、反应热》是对必修2中化学反应与能量变化内容的深化,也为后面燃烧热、反应热的计算、化学平衡以及电化学做好铺垫。可以说起到了承上启下的作用。

(一)本节内容及在教材中的地位和作用

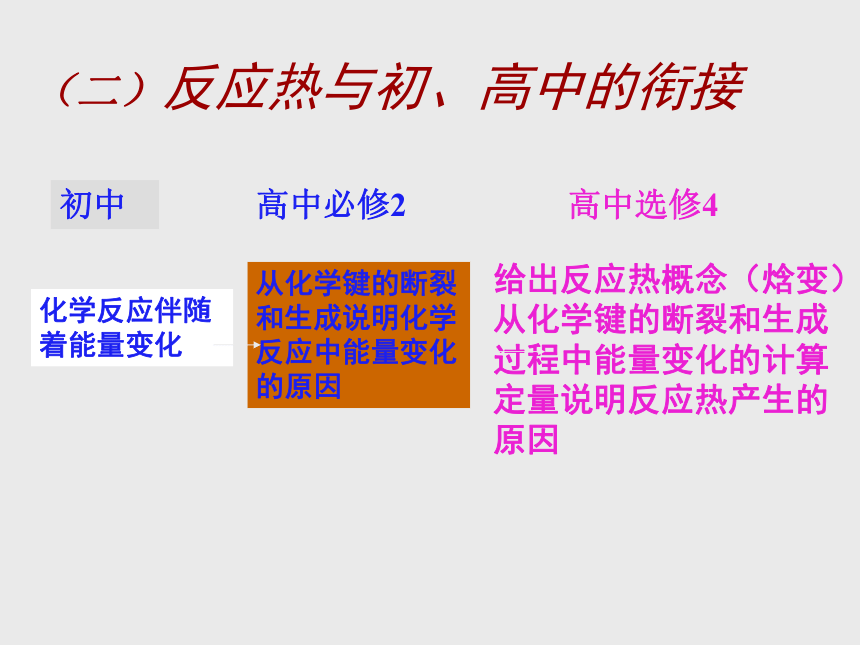

化学反应伴随着能量变化

从化学键的断裂和生成说明化学反应中能量变化的原因

初中

高中必修2

高中选修4

给出反应热概念(焓变)

从化学键的断裂和生成过程中能量变化的计算定量说明反应热产生的原因

(二)反应热与初、高中的衔接

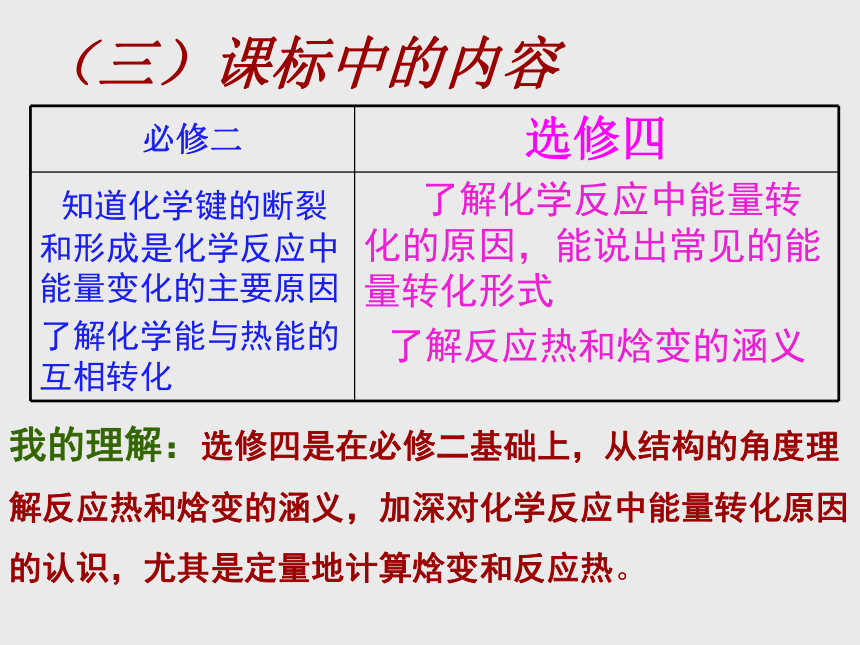

(三)课标中的内容

必修二 选修四

知道化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因

了解化学能与热能的互相转化 了解化学反应中能量转化的原因,能说出常见的能量转化形式

了解反应热和焓变的涵义

我的理解:选修四是在必修二基础上,从结构的角度理

解反应热和焓变的涵义,加深对化学反应中能量转化原因

的认识,尤其是定量地计算焓变和反应热。

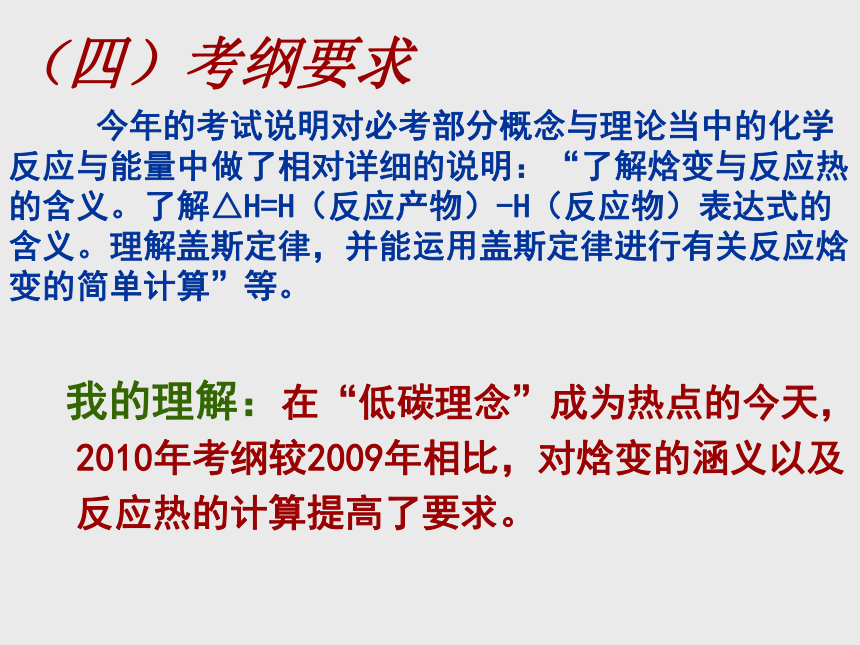

我的理解:在“低碳理念”成为热点的今天,

2010年考纲较2009年相比,对焓变的涵义以及

反应热的计算提高了要求。

(四)考纲要求

今年的考试说明对必考部分概念与理论当中的化学反应与能量中做了相对详细的说明:“了解焓变与反应热的含义。了解△H=H(反应产物)-H(反应物)表达式的含义。理解盖斯定律,并能运用盖斯定律进行有关反应焓变的简单计算”等。

二、教学对象分析

学生已经知道化学反应伴随着能量变化。

能从微观和宏观两个角度定性说明化学反应中能量变化的原因。

1、知识技能基础

高二的学生具备独立思考的能力,而且思维活跃。

已经适应了探究的学习方式。

2、学习能力

学生的生活知识丰富,学习化学的兴趣浓厚及在课堂内外的参与程度较高,比较适合探究的教学模式。

3、非智力因素

根据课程标准、考试说明和素质教育的要求,结合教材编写的意图和学生的学情,确定本节课的教学目标。

三、教学目标

(1)了解化学反应中能量转化的原因和常见的能量转化形式。

(2)认识化学反应过程中同时存在着物质和能量的变化,而且能量的释放或吸收是以发生变化的物质为基础的。

(3)了解反应热和焓变的涵义。

1、知识与技能:

2、过程与方法:

通过情境设疑引导学生层层深入,讨论、数据分析、自主探究引起反应热效应的微观和宏观原因,在学习过程中主动探索概念模型,实现现象到本质的飞跃。这些是学习和研究化学反应原理的基本方法和思路。

激发学生的学习兴趣,培养学生爱国情怀,引导学生从微观的角度理解化学反应,树立透过现象看本质的唯物主义观点。

3、情感态度与价值观:

四、教学重难点

1.从宏观、微观的角度理解焓变、反应热

2.△H的“+”与“-”。

确立依据:依据课标的要求以及学生已有的知识水平。

重点突出: 通过理论探究,学生讨论,精心设置的习题以及教学时间上的分配来突出重点。

难点突破:通过动画、情境、讨论探究

等方法突破难点1。借助阅读资料卡片、图像分析,突破难点2.

五、教法分析

本节教学内容我主要采用了建构主义教学模式下的支架式教学的教学方法:即建模—固模—用模

在教学中我遵循循序渐进的教学原则 ,创设“情境”、促成“协作”、提供“会话”的平台和引导“意义建构”,充分发挥学生的主体作用和教师的主导作用。具体方法如下:

新时期课堂教学改革的重点就是如何让学生在自主探究的过程中再现知识的产生---形成---应用-----发展的全过程。

1、探究法:

建构主义学习理论认为,学习总是与一定的社会文化背景即“情境”相联系的,在实际情境下或通过多媒体创设的接近实际的情境下进行学习,利用生动、直观的形象,可以有效地激发联想。

2、情境激学法:

建构概念模型,并结合多媒体动画演示,将微观现象宏观化,瞬间变化定格化,从感官上加深学生对反应热、焓变的理解。

3、建立概念模型法:

3

六、学法分析

学生通过情境设疑层层深入,利用讨论法、数据分析法、概念模型、自主探究法进行学习,这些是学习和研究化学反应原理的基础,也是学习化学反应的基本方法和思路。

本节课的设计以建构主义理论为指导, 以学生自主探究为主线,以学生对教学内容的自主建构为目标, 以教师的课堂情境创设和调控为手段来建构。

七、教学程序

1、教学程序设计如下:

情境设疑

感受新知

思维导图

温故知新

基础巩固能力提升学以致用

讨论探究一

再求新知

讨论探究二

反应热产生的宏观原因

反应热产生的微观原因

“神七”飞天

设问

课堂检测

反应热的“+”与“-”

2.教学过程

情境设疑

感受新知

思维导图

温故知新

基础巩固能力提升学以致用

讨论探究一

再求新知

讨论探究二

反应热产生的宏观原因

反应热产生的微观原因

“神七”飞天

设问

课堂检测

反应热的“+”与“-”

这是人类追求“太空文明”的又一次重大有益的探索。神舟七号顺利升空见证了在科学发展观的指导下,中国航天科技事业的飞速发展。这一伟大壮举再次向世人昭示:中国人是有志气、有信心、有能力攀登科技高峰的。 另一方面,“神七”飞天带动了国民经济的巨大发展。“神七”飞天任务的成功,进一步提升了我国的科技实力和综合国力。航天事业的发展带动了电子、机械制造、纺织、通讯等相关产业的发展,为国家产业结构调整和升级开路

神七”飞天推进我国载人航天技术发展。是中国人用科学发展观谱写的载人航天的新辉煌。国民科学素质的水平决定着民族的命运,科学素质教育才是真正意义上的科学教育。

“神七”飞天铸辉煌,五洲翘首望东方。

——视频引课

3

1.从这些资料中我们可以获取什么信息?

2.“神七”飞天的动能是什么能转化而来的?

〖处理方案〗

创设情境,激发兴趣,引出新课

依据教书与育人相结合的教学原则

完成情感态度与价值观目标

为下一课时埋下伏笔。

设计意图和理论依据:

问题二:什么叫放热反应,什么叫吸热反应?你能举例那些反应为放热或吸热反应?并将其归类。

问题一:反应中为什么会有能量的变化?

〖处理方案〗

通过设问造成学生心理上“认知冲突”,使学生处于愤悱状态。

为学生后面自主探究搭建平台。

设计意图和理论依据:

一、焓变、反应热

1、焓和焓变

2、反应热

〖处理方案〗通过阅读课本归纳总结焓、焓变、反应热的定义、单位、符号

培养学生阅读、归纳、总结的能力。

既重知识传授,又重方法指导和能力

的培养。

使学生达到自主学习状态。

设计意图和理论依据:

①反应热产生的微观原因

〖处理方案〗

分组讨论

以1molH2 与1mol Cl2

反应生成 2molHCl

为例通过数据分析产

生反应热的微观原因

①反应热产生的微观原因

突破强化重难点1

建立概念模型:为学生的自主探究搭建“脚手架”

讨论探究: 建构主义强调“协作学习”对意义建

构具有关键作用。

设计意图和理论依据:

建模

②反应热产生的宏观原因

能量

能量

反应物

反应物

生成物

生成物

反应过程(I)

反应过程(II)

思考:I和II哪个是放热反应,哪个是吸热反应?

〖处理方案〗

△H

△H

为了完成知识与技能目标1和3

从宏观角度进一步巩固提升对反应热

的认识。

学生自己在概念框架中继续攀升。

设计意图和理论依据:建模

③反应热表示方法:

〖处理方案〗

阅读第3页体系与环境的关系,借助图1-2,

讨论△H的“+”与“-”的理解。

突破强化重难点2

建构主义强调应该利用各种信息资源来支“学” 。

设计意图和理论依据:

放热反应

为

△H

吸热反应

为

△H

定义、符号

焓变=恒压下的反应热

反应热产

生的宏观

原因

生成物成键释放的总

能量大于反应物键

吸收的总能量

反应热产

生的微观

原因

生成物成键释放的总

能量小于反应物断键

吸收的总能量

反应物的总能量大于

生成物的总能量

反应物的总能量小于

生成物的总能量

“-”

“+”

反应热的

计算公式

H= E(生成物的总能量)- E(反应物的总能量)

H= E(反应物分子化学键断裂时所吸收的总能量)

-E (生成物分子化学键形成时所释放的总能量)

H= H生成物的焓- H反应物的焓

进一步提升学生的学习能力 ,

优化学生对知识的意义建构。

设计意图和理论依据:固模

〖处理方案〗

教材课后习题:1、2

幻灯片

1.1molC与1molH2O(g)反应生成lmol CO(g)和1mol H2(g),需要吸收131.5kJ的热量,该反应的反应热为△H= kJ/mol

2.拆开 lmol H—H键、lmol N-H键、lmolN≡N键分别需要的能量是436kJ、391kJ、946kJ,则1mol N2生成NH3的反应热为 ,1mol H2生成NH3的反应热为 。

设计意图和理论依据:固模

根据学生的认知规律,进一步

巩固知识与技能目标,扎实基础。

幻灯片

3.下列反应中生成物焓之和高于反应物焓之和的是

A.碳酸钙受热分解 B.乙醇燃烧

C.铝粉与氧化铁粉末反应 D.氧化钙溶于水

4.如图:表示的是12g石墨、金刚石分别过量O2反应生成CO2 的反应热图像

12g石墨与过量O2反应生成CO2的△H=- 393.51kJ/mol;

用____(填a或b)表示

12g金刚石与过量O2反应生成CO2 △H=- 395.41kJ/mol,

用____(填a或b)表示

试比较,石墨与金刚石哪个稳定?

〖处理方案〗——

b

能量

a

设计意图和理论依据:固模

讲练结合,逆向思维训练,培养学生

分析问题、解决问题的能力。

5、2008年我国成功回收“神舟七号”载人飞船,这标志着“我国的载人航天事业又迈出了新的重要一步”:

⑴飞船返回时,由于与大气层的剧烈摩擦,产生高温。为了防止飞船温度过高,在飞船表面涂上一种特殊的涂料,该涂料的性质最可能的是 A.在高温下不融化 B.在高温下可分解气化

C.在常温下就分解气化 D.该涂料不可能发生分解

(2)火箭升空需要高能的燃料,肼(N2H4)是发射航天飞船常用的高能燃料。一般将液态N2O4作为火箭的推进剂。已知1mol液态肼与足量液态N2O4完全反应放出QkJ的热量,产物是对环境无害的氮气和水蒸气。该反应的反应热是多少?。该反应中被氧化的原子与被还原的原子物质的量之比是 。但实际发射过程中会看到有大量红色的烟雾,除了该反应可能产生少量NO外,产生此现象的原因可能是 。

〖处理方案〗

与引课相呼应。

使思维得以迁移提升。

在课堂上实现知识“产生—形成—应用—发展”的全过程。

设计意图和理论依据:用模

〖处理方案〗纸笔测试5分钟

保证课堂高效

设计意图和理论依据:

3.作业布置

① 必做题:基础:作业卷1-4 、

提升:作业卷5-8

② 选做题:任选一项(以小组为单位)

i搜集资料写一篇题为《低碳理论》小论文

ii搞一次关于《低碳经济》的辩论赛

iii到社区搞一次《低碳生活》的宣传

设计意图和理论依据:

根据因材施教的教学原则,作业设置分层次,使学有余力的学生获得更多的知识。

4.板书设计

设计意图与理论依据:遵循简洁、清晰、突出重点、提纲挈领的原则,优化学生对知识的意义建构。

〖处理方案〗

即思维导图

5.教学后记:

根据学生反馈,及时进行总结。

针对本节课的重难点—焓变、反应热展开纸笔测试。

八、教学评价

(一)纸笔评价 (在课内进行)

(二)表现性评价(在课外进行)

包括对作业的完成情况,自主学习

能力;对小组协作学习所做出的贡献;

是否完成对所学知识的意义建构等。

支架式教学方法的重要环节——效

果评价即对学习效果的评价,升华

对知识的意义建构。

设计意图和理论依据:

请各位专家

批评指正!

谢谢大家!

一、教材分析

二、教学对象分析

五、教法分析

六、学法指导

七、教学程序

八、教学评价

三、教学目标

四、教学重难点

说课程序:

指导思想:

课程改革的重点之一是实施以培养创新精神和实践能力为主的素质教育,促进教师的教学方式和学生学习方式的变革。建构主义理论强调学生是认知的主体,所以在课堂教学中应以学生为中心,力求把研究性学习方式渗透到课堂当中,利用情境、协作、对话、意义建构等要素充分发挥学生的主动性、积极性和创新精神,使学生能有效地实现对所学知识的意义建构。

一、教材分析

《化学反应与能量的变化》是高中化学人教版选修4第一章第一节的内容,分两课时教学 本课为第一课时。

《焓变、反应热》是对必修2中化学反应与能量变化内容的深化,也为后面燃烧热、反应热的计算、化学平衡以及电化学做好铺垫。可以说起到了承上启下的作用。

(一)本节内容及在教材中的地位和作用

化学反应伴随着能量变化

从化学键的断裂和生成说明化学反应中能量变化的原因

初中

高中必修2

高中选修4

给出反应热概念(焓变)

从化学键的断裂和生成过程中能量变化的计算定量说明反应热产生的原因

(二)反应热与初、高中的衔接

(三)课标中的内容

必修二 选修四

知道化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因

了解化学能与热能的互相转化 了解化学反应中能量转化的原因,能说出常见的能量转化形式

了解反应热和焓变的涵义

我的理解:选修四是在必修二基础上,从结构的角度理

解反应热和焓变的涵义,加深对化学反应中能量转化原因

的认识,尤其是定量地计算焓变和反应热。

我的理解:在“低碳理念”成为热点的今天,

2010年考纲较2009年相比,对焓变的涵义以及

反应热的计算提高了要求。

(四)考纲要求

今年的考试说明对必考部分概念与理论当中的化学反应与能量中做了相对详细的说明:“了解焓变与反应热的含义。了解△H=H(反应产物)-H(反应物)表达式的含义。理解盖斯定律,并能运用盖斯定律进行有关反应焓变的简单计算”等。

二、教学对象分析

学生已经知道化学反应伴随着能量变化。

能从微观和宏观两个角度定性说明化学反应中能量变化的原因。

1、知识技能基础

高二的学生具备独立思考的能力,而且思维活跃。

已经适应了探究的学习方式。

2、学习能力

学生的生活知识丰富,学习化学的兴趣浓厚及在课堂内外的参与程度较高,比较适合探究的教学模式。

3、非智力因素

根据课程标准、考试说明和素质教育的要求,结合教材编写的意图和学生的学情,确定本节课的教学目标。

三、教学目标

(1)了解化学反应中能量转化的原因和常见的能量转化形式。

(2)认识化学反应过程中同时存在着物质和能量的变化,而且能量的释放或吸收是以发生变化的物质为基础的。

(3)了解反应热和焓变的涵义。

1、知识与技能:

2、过程与方法:

通过情境设疑引导学生层层深入,讨论、数据分析、自主探究引起反应热效应的微观和宏观原因,在学习过程中主动探索概念模型,实现现象到本质的飞跃。这些是学习和研究化学反应原理的基本方法和思路。

激发学生的学习兴趣,培养学生爱国情怀,引导学生从微观的角度理解化学反应,树立透过现象看本质的唯物主义观点。

3、情感态度与价值观:

四、教学重难点

1.从宏观、微观的角度理解焓变、反应热

2.△H的“+”与“-”。

确立依据:依据课标的要求以及学生已有的知识水平。

重点突出: 通过理论探究,学生讨论,精心设置的习题以及教学时间上的分配来突出重点。

难点突破:通过动画、情境、讨论探究

等方法突破难点1。借助阅读资料卡片、图像分析,突破难点2.

五、教法分析

本节教学内容我主要采用了建构主义教学模式下的支架式教学的教学方法:即建模—固模—用模

在教学中我遵循循序渐进的教学原则 ,创设“情境”、促成“协作”、提供“会话”的平台和引导“意义建构”,充分发挥学生的主体作用和教师的主导作用。具体方法如下:

新时期课堂教学改革的重点就是如何让学生在自主探究的过程中再现知识的产生---形成---应用-----发展的全过程。

1、探究法:

建构主义学习理论认为,学习总是与一定的社会文化背景即“情境”相联系的,在实际情境下或通过多媒体创设的接近实际的情境下进行学习,利用生动、直观的形象,可以有效地激发联想。

2、情境激学法:

建构概念模型,并结合多媒体动画演示,将微观现象宏观化,瞬间变化定格化,从感官上加深学生对反应热、焓变的理解。

3、建立概念模型法:

3

六、学法分析

学生通过情境设疑层层深入,利用讨论法、数据分析法、概念模型、自主探究法进行学习,这些是学习和研究化学反应原理的基础,也是学习化学反应的基本方法和思路。

本节课的设计以建构主义理论为指导, 以学生自主探究为主线,以学生对教学内容的自主建构为目标, 以教师的课堂情境创设和调控为手段来建构。

七、教学程序

1、教学程序设计如下:

情境设疑

感受新知

思维导图

温故知新

基础巩固能力提升学以致用

讨论探究一

再求新知

讨论探究二

反应热产生的宏观原因

反应热产生的微观原因

“神七”飞天

设问

课堂检测

反应热的“+”与“-”

2.教学过程

情境设疑

感受新知

思维导图

温故知新

基础巩固能力提升学以致用

讨论探究一

再求新知

讨论探究二

反应热产生的宏观原因

反应热产生的微观原因

“神七”飞天

设问

课堂检测

反应热的“+”与“-”

这是人类追求“太空文明”的又一次重大有益的探索。神舟七号顺利升空见证了在科学发展观的指导下,中国航天科技事业的飞速发展。这一伟大壮举再次向世人昭示:中国人是有志气、有信心、有能力攀登科技高峰的。 另一方面,“神七”飞天带动了国民经济的巨大发展。“神七”飞天任务的成功,进一步提升了我国的科技实力和综合国力。航天事业的发展带动了电子、机械制造、纺织、通讯等相关产业的发展,为国家产业结构调整和升级开路

神七”飞天推进我国载人航天技术发展。是中国人用科学发展观谱写的载人航天的新辉煌。国民科学素质的水平决定着民族的命运,科学素质教育才是真正意义上的科学教育。

“神七”飞天铸辉煌,五洲翘首望东方。

——视频引课

3

1.从这些资料中我们可以获取什么信息?

2.“神七”飞天的动能是什么能转化而来的?

〖处理方案〗

创设情境,激发兴趣,引出新课

依据教书与育人相结合的教学原则

完成情感态度与价值观目标

为下一课时埋下伏笔。

设计意图和理论依据:

问题二:什么叫放热反应,什么叫吸热反应?你能举例那些反应为放热或吸热反应?并将其归类。

问题一:反应中为什么会有能量的变化?

〖处理方案〗

通过设问造成学生心理上“认知冲突”,使学生处于愤悱状态。

为学生后面自主探究搭建平台。

设计意图和理论依据:

一、焓变、反应热

1、焓和焓变

2、反应热

〖处理方案〗通过阅读课本归纳总结焓、焓变、反应热的定义、单位、符号

培养学生阅读、归纳、总结的能力。

既重知识传授,又重方法指导和能力

的培养。

使学生达到自主学习状态。

设计意图和理论依据:

①反应热产生的微观原因

〖处理方案〗

分组讨论

以1molH2 与1mol Cl2

反应生成 2molHCl

为例通过数据分析产

生反应热的微观原因

①反应热产生的微观原因

突破强化重难点1

建立概念模型:为学生的自主探究搭建“脚手架”

讨论探究: 建构主义强调“协作学习”对意义建

构具有关键作用。

设计意图和理论依据:

建模

②反应热产生的宏观原因

能量

能量

反应物

反应物

生成物

生成物

反应过程(I)

反应过程(II)

思考:I和II哪个是放热反应,哪个是吸热反应?

〖处理方案〗

△H

△H

为了完成知识与技能目标1和3

从宏观角度进一步巩固提升对反应热

的认识。

学生自己在概念框架中继续攀升。

设计意图和理论依据:建模

③反应热表示方法:

〖处理方案〗

阅读第3页体系与环境的关系,借助图1-2,

讨论△H的“+”与“-”的理解。

突破强化重难点2

建构主义强调应该利用各种信息资源来支“学” 。

设计意图和理论依据:

放热反应

为

△H

吸热反应

为

△H

定义、符号

焓变=恒压下的反应热

反应热产

生的宏观

原因

生成物成键释放的总

能量大于反应物键

吸收的总能量

反应热产

生的微观

原因

生成物成键释放的总

能量小于反应物断键

吸收的总能量

反应物的总能量大于

生成物的总能量

反应物的总能量小于

生成物的总能量

“-”

“+”

反应热的

计算公式

H= E(生成物的总能量)- E(反应物的总能量)

H= E(反应物分子化学键断裂时所吸收的总能量)

-E (生成物分子化学键形成时所释放的总能量)

H= H生成物的焓- H反应物的焓

进一步提升学生的学习能力 ,

优化学生对知识的意义建构。

设计意图和理论依据:固模

〖处理方案〗

教材课后习题:1、2

幻灯片

1.1molC与1molH2O(g)反应生成lmol CO(g)和1mol H2(g),需要吸收131.5kJ的热量,该反应的反应热为△H= kJ/mol

2.拆开 lmol H—H键、lmol N-H键、lmolN≡N键分别需要的能量是436kJ、391kJ、946kJ,则1mol N2生成NH3的反应热为 ,1mol H2生成NH3的反应热为 。

设计意图和理论依据:固模

根据学生的认知规律,进一步

巩固知识与技能目标,扎实基础。

幻灯片

3.下列反应中生成物焓之和高于反应物焓之和的是

A.碳酸钙受热分解 B.乙醇燃烧

C.铝粉与氧化铁粉末反应 D.氧化钙溶于水

4.如图:表示的是12g石墨、金刚石分别过量O2反应生成CO2 的反应热图像

12g石墨与过量O2反应生成CO2的△H=- 393.51kJ/mol;

用____(填a或b)表示

12g金刚石与过量O2反应生成CO2 △H=- 395.41kJ/mol,

用____(填a或b)表示

试比较,石墨与金刚石哪个稳定?

〖处理方案〗——

b

能量

a

设计意图和理论依据:固模

讲练结合,逆向思维训练,培养学生

分析问题、解决问题的能力。

5、2008年我国成功回收“神舟七号”载人飞船,这标志着“我国的载人航天事业又迈出了新的重要一步”:

⑴飞船返回时,由于与大气层的剧烈摩擦,产生高温。为了防止飞船温度过高,在飞船表面涂上一种特殊的涂料,该涂料的性质最可能的是 A.在高温下不融化 B.在高温下可分解气化

C.在常温下就分解气化 D.该涂料不可能发生分解

(2)火箭升空需要高能的燃料,肼(N2H4)是发射航天飞船常用的高能燃料。一般将液态N2O4作为火箭的推进剂。已知1mol液态肼与足量液态N2O4完全反应放出QkJ的热量,产物是对环境无害的氮气和水蒸气。该反应的反应热是多少?。该反应中被氧化的原子与被还原的原子物质的量之比是 。但实际发射过程中会看到有大量红色的烟雾,除了该反应可能产生少量NO外,产生此现象的原因可能是 。

〖处理方案〗

与引课相呼应。

使思维得以迁移提升。

在课堂上实现知识“产生—形成—应用—发展”的全过程。

设计意图和理论依据:用模

〖处理方案〗纸笔测试5分钟

保证课堂高效

设计意图和理论依据:

3.作业布置

① 必做题:基础:作业卷1-4 、

提升:作业卷5-8

② 选做题:任选一项(以小组为单位)

i搜集资料写一篇题为《低碳理论》小论文

ii搞一次关于《低碳经济》的辩论赛

iii到社区搞一次《低碳生活》的宣传

设计意图和理论依据:

根据因材施教的教学原则,作业设置分层次,使学有余力的学生获得更多的知识。

4.板书设计

设计意图与理论依据:遵循简洁、清晰、突出重点、提纲挈领的原则,优化学生对知识的意义建构。

〖处理方案〗

即思维导图

5.教学后记:

根据学生反馈,及时进行总结。

针对本节课的重难点—焓变、反应热展开纸笔测试。

八、教学评价

(一)纸笔评价 (在课内进行)

(二)表现性评价(在课外进行)

包括对作业的完成情况,自主学习

能力;对小组协作学习所做出的贡献;

是否完成对所学知识的意义建构等。

支架式教学方法的重要环节——效

果评价即对学习效果的评价,升华

对知识的意义建构。

设计意图和理论依据:

请各位专家

批评指正!

谢谢大家!