石壕吏

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

石 壕 吏

杜甫

杜甫(712——770),字子美,自称少陵野老,世称杜少陵,唐代伟大的现实主义诗人,他一生坎坷,因此他的诗广泛深刻的反映了当时的社会现实,被称为“诗史”,他本人也被称为“诗圣”。

三吏:《新安吏》《石壕吏》

《潼关吏》

三别:《新婚别》《垂老别》

《无家别》

杜甫的《三吏》、《三别》:

《石壕吏》写作背景

乾元元年(758)冬末,杜甫回到洛阳,看看战乱后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。诗人这时经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。著名的“三吏”“三别”就是根据这番经历写成的。其中,《石壕吏》因构思巧妙、情节生动而流传最广。

石壕吏

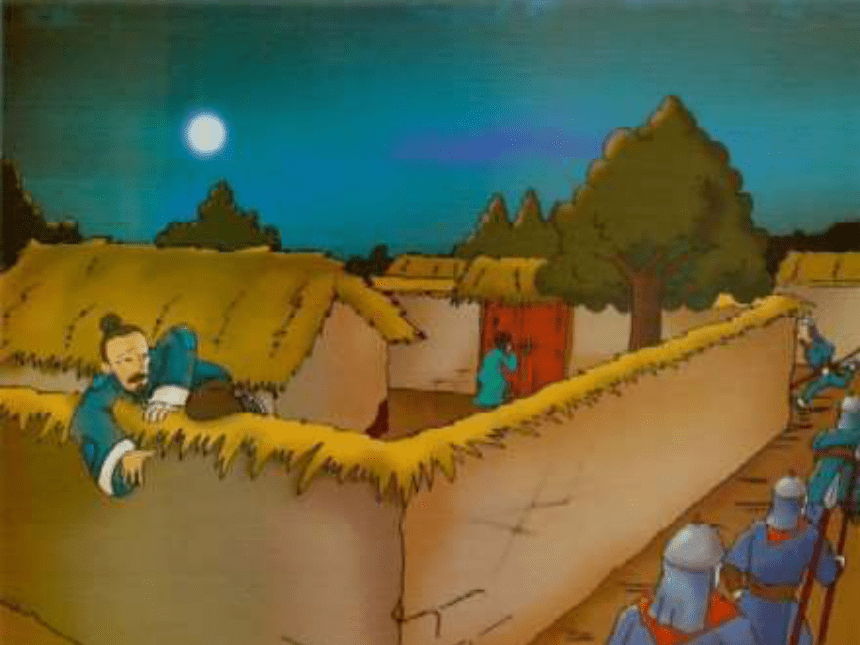

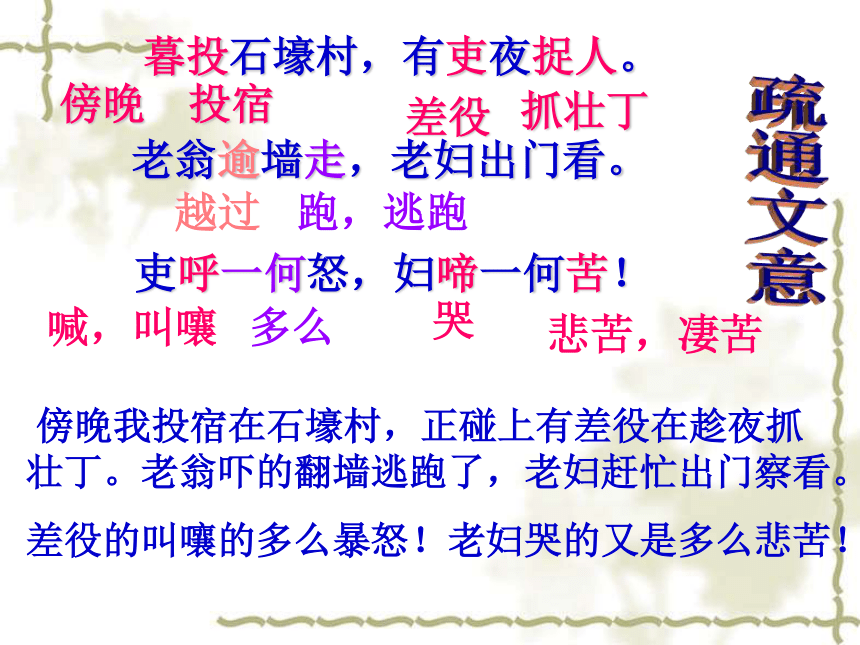

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

主 题

这首诗是书写民间疾苦的叙事诗。全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,描绘出战乱给人民带来的沉重灾难,揭露了官吏的横暴;表露了作者对时局的忧虑,对劳动人民的深切同情。

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

傍晚

投宿

差役

抓壮丁

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

喊,叫嚷

多么

哭

悲苦,凄苦

越过

跑,逃跑

傍晚我投宿在石壕村,正碰上有差役在趁夜抓壮丁。老翁吓的翻墙逃跑了,老妇赶忙出门察看。

差役的叫嚷的多么暴怒!老妇哭的又是多么悲苦!

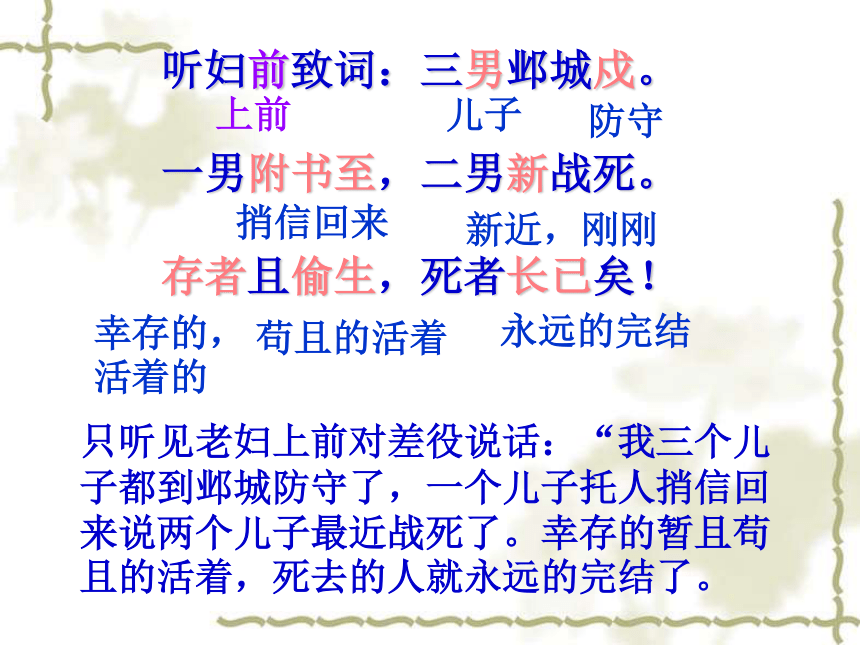

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

上前

儿子

防守

捎信回来

新近,刚刚

幸存的,活着的

苟且的活着

永远的完结

只听见老妇上前对差役说话:“我三个儿子都到邺城防守了,一个儿子托人捎信回来说两个儿子最近战死了。幸存的暂且苟且的活着,死去的人就永远的完结了。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

指男人

没有完整的衣服。裙,这里泛指衣服。

老妇

跟从

应征

兵役

还能够

因为“有孙”,所以“母未去”

家里实在没有能打仗的男人了,只有一个吃奶的孙子。因为有孙子,所以他的母亲还没有离去,(可怜)她进进出出连件完整的衣服都没有。我虽然年老力衰,但请您让我跟您连夜归营,赶快去应征河阳的兵役,还能来得及给军营准备早饭呢。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

指夜深

好像

低声的哭泣

指向前赶路

到了深夜,说话的声音没有了,我好像听到有人低声的哭泣。天亮登程赶路的时候,只同那个老头儿告别。(老妇已被差役抓去服役了。)

石壕吏

1、从内容看这是一篇叙事诗,记叙的时间、地点、事件分别是什么?

2、文中主要人物是谁?

时间:晚上 地点:老妇人家里(百姓)

事件:官吏抓壮丁。

老妇人和官吏。

哪一句可以概括全诗的主要内容及在全诗中所起的作用?

“有吏夜捉人”是诗篇的关键句。

是“捉人”,而不是“征兵”、“招兵”,已经表明差吏强抓老百姓当兵;前面又加上一个“夜”字,更表明差吏时常抓人,以致白天难以抓到,就趁夜深人睡来搞突然袭击,凶狠残酷。

这一句揭开了故事的序幕,故事也循此而展开。

“老翁逾墙走,老妇出门看”,表明了什么情况?

表明差吏夜间抓人,连老翁也一样抓走,已经屡见不鲜;所以老翁夜间一闻捶门声音,就顾不得年迈体衰、腿脚不灵,赶紧爬墙逃走,而由老妇出门应付。这深刻地揭示出战祸连绵、差吏残酷抓人、人民睡卧不得安宁的情景,揭示了老妇一家悲惨遭遇的社会环境。

这两个人物出场各自态度反应如何?

“吏呼一何怒,妇啼一何苦”

说一下这一对比的作用。

突出捕吏的凶残和老妇人的令人哀怜。

第2段两句诗的用词具有什么样的表达效果?体现了诗人什么样的感情?在这两段中起着什么作用?

“吏呼一何怒,妇啼一何苦”:一“怒”,一“苦”,形成了鲜明的对照;两个“一何”,加强了感彩:既表现出“吏呼”咆哮如雷,“妇啼”悲伤凄苦,又体现了诗人强烈憎恶差吏、深刻同情老妇的感情。

编者把这两句诗独立成段,也是意

在强调吏之怒、妇啼之苦和统领后文的作用。

第3段只是叙述了老妇的苦啼申诉。差吏是在一直静听老妇的苦啼申诉而没有怒呼咆哮吗?这是一种什么写法?

吏决不是一直静听老妇的苦啼申诉而没有怒呼咆哮。这里是实写老妇的苦啼申诉,虚写差吏的怒呼咆哮,以实现虚,在老妇苦啼申诉的几层意思之 间暗含着差吏的怒呼咆哮。

“三男邺城戍,一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣”,这一申诉具有什么样的表达效果?

表明老妇的三个儿子都上了战场,两个儿子已经战死,她家已为那场战争作出巨大牺牲,论理论情都不应再到她家捉人了。“且偷生”,表明“存者”也生命毫无保障,更无生趣;“长已矣”,表露了对死去亲人的无限哀思。老妇沉痛地申诉这些,意在唤起差吏的恻隐之心,高抬贵手。但是差吏不为所动,继续怒呼,逼着要人,逼出老妇进一步的苦啼申诉。

“室中更无人,惟有乳下孙,有孙母未去,出入无完裙”,这一申诉具有什么样的表达引效果?

表明老妇家中只有个吃奶的小孙子一个孤儿,和因乳孙而未去的衣服破烂的一个寡媳,家庭情况倍极凄惨。老妇申诉这些,意在唤起差吏的怜悯之情,网开一面。但是凶狠差吏仍然不为所动,继续怒呼,逼着要人,甚至要捉走寡媳,逼得老妇说出下面的话

“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊”,这一申诉具有什么样的表达效果?

表现出老妇为了避免年迈丈夫、乳孙寡媳被捉,被逼得只能挺身而出,自请应役了

自请服役时老妇人心理真实想法是什么?

自请服役也暗示掩护老翁和儿媳的心理。

急应河阳役 中的“急”字的表现出什么?

既表现出老妇人想快些让家庭脱离危险的心情,也表明前方战事紧急。

第4段前两句的遣词造句具有什么样的表现力量?

“夜久语声绝,如闻泣幽咽”,

从寡媳低微悲苦的哭泣声,暗示出老妇已被捉走。

“夜久”,反映出差吏不满足于捉走老妇,百般威逼,

老妇再三啼请自己应役的漫长过程,“如闻”,表现出

诗人一直在关切倾听幕惨剧的发展,彻夜未能入睡。

“天明登前途,独与老翁别”两句的遣词造句具有什么样的表现力量?

“天明登前途,独与老翁别”,呼应开篇的“暮投”,一个“独”字,表明昨暮投宿,老翁老妇双双接待,今晨登程,只有老翁一个相送,老妇已被去承担那根本不应由她承担的徭役了。相送者、被送者的凄惨心情都无法表述。言简意深,凄情绵绵无尽

通过我们对诗文的理解,我们能够看出:

差役是( )的

老妇是( )的

战争是( )的

作者对老妇一家是( )的

作者对战争是( )的

凶恶、蛮横

可怜

残酷

同情

憎恶

石 壕 吏

杜甫

杜甫(712——770),字子美,自称少陵野老,世称杜少陵,唐代伟大的现实主义诗人,他一生坎坷,因此他的诗广泛深刻的反映了当时的社会现实,被称为“诗史”,他本人也被称为“诗圣”。

三吏:《新安吏》《石壕吏》

《潼关吏》

三别:《新婚别》《垂老别》

《无家别》

杜甫的《三吏》、《三别》:

《石壕吏》写作背景

乾元元年(758)冬末,杜甫回到洛阳,看看战乱后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。诗人这时经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。著名的“三吏”“三别”就是根据这番经历写成的。其中,《石壕吏》因构思巧妙、情节生动而流传最广。

石壕吏

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

主 题

这首诗是书写民间疾苦的叙事诗。全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,描绘出战乱给人民带来的沉重灾难,揭露了官吏的横暴;表露了作者对时局的忧虑,对劳动人民的深切同情。

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

傍晚

投宿

差役

抓壮丁

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

喊,叫嚷

多么

哭

悲苦,凄苦

越过

跑,逃跑

傍晚我投宿在石壕村,正碰上有差役在趁夜抓壮丁。老翁吓的翻墙逃跑了,老妇赶忙出门察看。

差役的叫嚷的多么暴怒!老妇哭的又是多么悲苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

上前

儿子

防守

捎信回来

新近,刚刚

幸存的,活着的

苟且的活着

永远的完结

只听见老妇上前对差役说话:“我三个儿子都到邺城防守了,一个儿子托人捎信回来说两个儿子最近战死了。幸存的暂且苟且的活着,死去的人就永远的完结了。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

指男人

没有完整的衣服。裙,这里泛指衣服。

老妇

跟从

应征

兵役

还能够

因为“有孙”,所以“母未去”

家里实在没有能打仗的男人了,只有一个吃奶的孙子。因为有孙子,所以他的母亲还没有离去,(可怜)她进进出出连件完整的衣服都没有。我虽然年老力衰,但请您让我跟您连夜归营,赶快去应征河阳的兵役,还能来得及给军营准备早饭呢。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

指夜深

好像

低声的哭泣

指向前赶路

到了深夜,说话的声音没有了,我好像听到有人低声的哭泣。天亮登程赶路的时候,只同那个老头儿告别。(老妇已被差役抓去服役了。)

石壕吏

1、从内容看这是一篇叙事诗,记叙的时间、地点、事件分别是什么?

2、文中主要人物是谁?

时间:晚上 地点:老妇人家里(百姓)

事件:官吏抓壮丁。

老妇人和官吏。

哪一句可以概括全诗的主要内容及在全诗中所起的作用?

“有吏夜捉人”是诗篇的关键句。

是“捉人”,而不是“征兵”、“招兵”,已经表明差吏强抓老百姓当兵;前面又加上一个“夜”字,更表明差吏时常抓人,以致白天难以抓到,就趁夜深人睡来搞突然袭击,凶狠残酷。

这一句揭开了故事的序幕,故事也循此而展开。

“老翁逾墙走,老妇出门看”,表明了什么情况?

表明差吏夜间抓人,连老翁也一样抓走,已经屡见不鲜;所以老翁夜间一闻捶门声音,就顾不得年迈体衰、腿脚不灵,赶紧爬墙逃走,而由老妇出门应付。这深刻地揭示出战祸连绵、差吏残酷抓人、人民睡卧不得安宁的情景,揭示了老妇一家悲惨遭遇的社会环境。

这两个人物出场各自态度反应如何?

“吏呼一何怒,妇啼一何苦”

说一下这一对比的作用。

突出捕吏的凶残和老妇人的令人哀怜。

第2段两句诗的用词具有什么样的表达效果?体现了诗人什么样的感情?在这两段中起着什么作用?

“吏呼一何怒,妇啼一何苦”:一“怒”,一“苦”,形成了鲜明的对照;两个“一何”,加强了感彩:既表现出“吏呼”咆哮如雷,“妇啼”悲伤凄苦,又体现了诗人强烈憎恶差吏、深刻同情老妇的感情。

编者把这两句诗独立成段,也是意

在强调吏之怒、妇啼之苦和统领后文的作用。

第3段只是叙述了老妇的苦啼申诉。差吏是在一直静听老妇的苦啼申诉而没有怒呼咆哮吗?这是一种什么写法?

吏决不是一直静听老妇的苦啼申诉而没有怒呼咆哮。这里是实写老妇的苦啼申诉,虚写差吏的怒呼咆哮,以实现虚,在老妇苦啼申诉的几层意思之 间暗含着差吏的怒呼咆哮。

“三男邺城戍,一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣”,这一申诉具有什么样的表达效果?

表明老妇的三个儿子都上了战场,两个儿子已经战死,她家已为那场战争作出巨大牺牲,论理论情都不应再到她家捉人了。“且偷生”,表明“存者”也生命毫无保障,更无生趣;“长已矣”,表露了对死去亲人的无限哀思。老妇沉痛地申诉这些,意在唤起差吏的恻隐之心,高抬贵手。但是差吏不为所动,继续怒呼,逼着要人,逼出老妇进一步的苦啼申诉。

“室中更无人,惟有乳下孙,有孙母未去,出入无完裙”,这一申诉具有什么样的表达引效果?

表明老妇家中只有个吃奶的小孙子一个孤儿,和因乳孙而未去的衣服破烂的一个寡媳,家庭情况倍极凄惨。老妇申诉这些,意在唤起差吏的怜悯之情,网开一面。但是凶狠差吏仍然不为所动,继续怒呼,逼着要人,甚至要捉走寡媳,逼得老妇说出下面的话

“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊”,这一申诉具有什么样的表达效果?

表现出老妇为了避免年迈丈夫、乳孙寡媳被捉,被逼得只能挺身而出,自请应役了

自请服役时老妇人心理真实想法是什么?

自请服役也暗示掩护老翁和儿媳的心理。

急应河阳役 中的“急”字的表现出什么?

既表现出老妇人想快些让家庭脱离危险的心情,也表明前方战事紧急。

第4段前两句的遣词造句具有什么样的表现力量?

“夜久语声绝,如闻泣幽咽”,

从寡媳低微悲苦的哭泣声,暗示出老妇已被捉走。

“夜久”,反映出差吏不满足于捉走老妇,百般威逼,

老妇再三啼请自己应役的漫长过程,“如闻”,表现出

诗人一直在关切倾听幕惨剧的发展,彻夜未能入睡。

“天明登前途,独与老翁别”两句的遣词造句具有什么样的表现力量?

“天明登前途,独与老翁别”,呼应开篇的“暮投”,一个“独”字,表明昨暮投宿,老翁老妇双双接待,今晨登程,只有老翁一个相送,老妇已被去承担那根本不应由她承担的徭役了。相送者、被送者的凄惨心情都无法表述。言简意深,凄情绵绵无尽

通过我们对诗文的理解,我们能够看出:

差役是( )的

老妇是( )的

战争是( )的

作者对老妇一家是( )的

作者对战争是( )的

凶恶、蛮横

可怜

残酷

同情

憎恶

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》