13《植树的牧羊人》课件(幻灯片17张)

文档属性

| 名称 | 13《植树的牧羊人》课件(幻灯片17张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

植树的牧羊人

排排序

53142

选封面

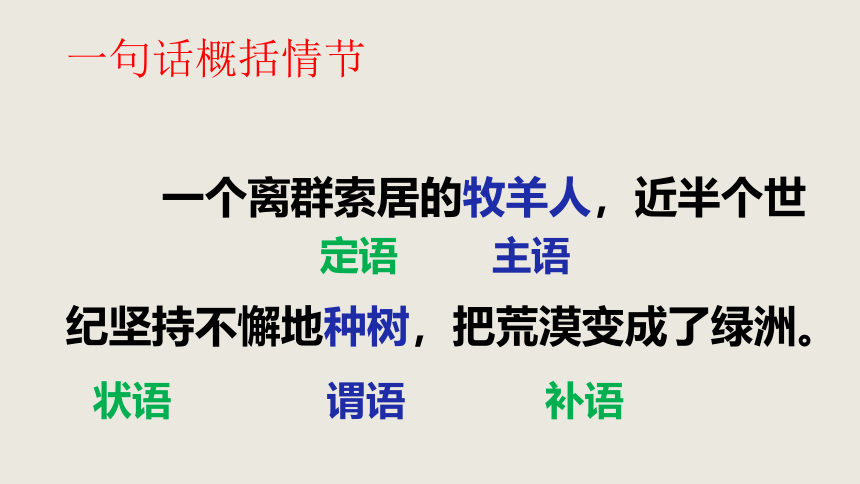

一句话概括情节

一个离群索居的牧羊人,近半个世纪坚持不懈地种树,把荒漠变成了绿洲。

主语

谓语

定语

状语

补语

植树的 牧羊人

正面描写:动作、细节、语言

侧面描写:环境、“我”的反应

第二段的环境描写渲染了荒凉的气氛,突出此地环境的恶劣;暗示了种树的艰难,为后面牧羊人植树做了铺垫;烘托了牧羊人坚韧、顽强的品质;这大片贫瘠的土地、废弃的家园、稀少的人烟、干燥的气候都与后面呈现出来的绿色富饶、生机勃勃、美丽幸福的情景形成鲜明对比,表现了牧羊人坚持植树所创造的奇迹(主题)。

?????

植树的 牧羊人

好人、自信、平和、神秘、安静、忠实、不张扬、认真、坚定、沉默少言、

无私、有毅力……

早上:洗漱、刮胡子、 、 、 ……放羊、种树

中午:回家吃饭、 、 ;

下午: 、 ;

晚上: 、 、睡觉;

牧羊人的行动线

早上:洗漱、刮胡子、吃早饭、洗餐具、给猎枪上油……放羊、种树

中午:回家吃饭、挑选橡子、准备晚饭材料;

下午:种树、放羊;

晚上:回家吃饭、挑选橡子、睡觉;

牧羊人的行动线

极度自律、有条不紊

孤独

无私

毅力

奇迹

孤独

幸福

多元的主旨

1、持之以恒就能创造奇迹;

2、无私的热爱可以创造幸福;

3、人与自然要和谐相处;

4、孤独者也可以获得幸福;

5、与世无争的心态让人回归宁静、淡泊、自然的状态;

……

哪个标题好?

植树的牧羊人vs植树的男人

“奇迹”!

这则故事一经发表便造成轰动,很大程度上是因为作者的叙述实在太过“真实”。不断有人写信问吉奥诺:布菲耶到底是谁?他植树的那片荒原具体在哪儿?为何如此伟大的功绩没有别人提及?……这种情形持续了好几年,最后吉奥诺只得以委婉的方式道出真相。原来,这只是一篇小说,最初是应一本杂志的征稿“你见过的最非凡、最难忘的人是谁?”而作,投稿给那份杂志后因为查无此人甚至被退稿……

为何如此真实?

1、人物、事件的细节逼真;

2、第一人称(“我”:见证者)的视角叙述;

让·吉奥诺坦言自己创作的初衷“是想让人们开始喜欢树,或者更确切地说,是开始喜欢种树”。吉奥诺出生于普罗旺斯的一个工匠家庭,小时候的乡野生活经验深深影响了他日后的写作,终其一生他都在记录自然、探讨人与自然的关系。亲历一战让吉奥诺对战争深恶痛绝,从而成为坚定的和平主义者。但他也为此在二战时吃尽苦头,先是因反战被德军押进牢房,战争结束后又被法国政府当成“亲德分子”二次入狱。

出狱后的吉奥诺重整旗鼓,在文学创作中注入更强烈的反战情绪,《一个郁郁寡欢的国王》中的朗格鲁瓦、《屋顶轻骑兵》中的昂热洛·帕尔迪上校都是无私、耿直、反战的人物,但有时为了践行道义,也不惜诉诸暴力。相比之下,《种树的人》中的布菲耶要温和许多,他言语不多,只是默默播种,用一眼望不到尽头的绿色去隔绝战火;用那媲美上帝的善举,去对抗人类出于贪欲而对自然的不停破坏与吞噬。

吉奥诺本人的这一次写作,也有着“种树”的意味。他无偿开放《种树的人》的使用权,就像是在播撒树种,各种版本如雨后春笋般出现在世界各地。而这本书的神奇之处,还在于用“虚构”激活了“现实”。半个多世纪以来,无数人受其影响,进入深山种树,也有不少默默无闻如布菲耶的种树人,得到世人的瞩目和褒奖。二○○四年荣获诺贝尔和平奖的旺加里·马塔伊女士,曾发起“绿带行动”,联合当地妇女,用三十余年时间在祖国尼日利亚种下近三千万棵树。她的壮举让更多人明白,原来布菲耶的故事并非一种妄想。

世间常有种树人

他开心地写道:“这是最令我自豪的作品之一。虽然没有给我带来一分钱的收益,但却实现了写它的价值。”

你的身边有“默默种树”的人吗?

排排序

53142

选封面

一句话概括情节

一个离群索居的牧羊人,近半个世纪坚持不懈地种树,把荒漠变成了绿洲。

主语

谓语

定语

状语

补语

植树的 牧羊人

正面描写:动作、细节、语言

侧面描写:环境、“我”的反应

第二段的环境描写渲染了荒凉的气氛,突出此地环境的恶劣;暗示了种树的艰难,为后面牧羊人植树做了铺垫;烘托了牧羊人坚韧、顽强的品质;这大片贫瘠的土地、废弃的家园、稀少的人烟、干燥的气候都与后面呈现出来的绿色富饶、生机勃勃、美丽幸福的情景形成鲜明对比,表现了牧羊人坚持植树所创造的奇迹(主题)。

?????

植树的 牧羊人

好人、自信、平和、神秘、安静、忠实、不张扬、认真、坚定、沉默少言、

无私、有毅力……

早上:洗漱、刮胡子、 、 、 ……放羊、种树

中午:回家吃饭、 、 ;

下午: 、 ;

晚上: 、 、睡觉;

牧羊人的行动线

早上:洗漱、刮胡子、吃早饭、洗餐具、给猎枪上油……放羊、种树

中午:回家吃饭、挑选橡子、准备晚饭材料;

下午:种树、放羊;

晚上:回家吃饭、挑选橡子、睡觉;

牧羊人的行动线

极度自律、有条不紊

孤独

无私

毅力

奇迹

孤独

幸福

多元的主旨

1、持之以恒就能创造奇迹;

2、无私的热爱可以创造幸福;

3、人与自然要和谐相处;

4、孤独者也可以获得幸福;

5、与世无争的心态让人回归宁静、淡泊、自然的状态;

……

哪个标题好?

植树的牧羊人vs植树的男人

“奇迹”!

这则故事一经发表便造成轰动,很大程度上是因为作者的叙述实在太过“真实”。不断有人写信问吉奥诺:布菲耶到底是谁?他植树的那片荒原具体在哪儿?为何如此伟大的功绩没有别人提及?……这种情形持续了好几年,最后吉奥诺只得以委婉的方式道出真相。原来,这只是一篇小说,最初是应一本杂志的征稿“你见过的最非凡、最难忘的人是谁?”而作,投稿给那份杂志后因为查无此人甚至被退稿……

为何如此真实?

1、人物、事件的细节逼真;

2、第一人称(“我”:见证者)的视角叙述;

让·吉奥诺坦言自己创作的初衷“是想让人们开始喜欢树,或者更确切地说,是开始喜欢种树”。吉奥诺出生于普罗旺斯的一个工匠家庭,小时候的乡野生活经验深深影响了他日后的写作,终其一生他都在记录自然、探讨人与自然的关系。亲历一战让吉奥诺对战争深恶痛绝,从而成为坚定的和平主义者。但他也为此在二战时吃尽苦头,先是因反战被德军押进牢房,战争结束后又被法国政府当成“亲德分子”二次入狱。

出狱后的吉奥诺重整旗鼓,在文学创作中注入更强烈的反战情绪,《一个郁郁寡欢的国王》中的朗格鲁瓦、《屋顶轻骑兵》中的昂热洛·帕尔迪上校都是无私、耿直、反战的人物,但有时为了践行道义,也不惜诉诸暴力。相比之下,《种树的人》中的布菲耶要温和许多,他言语不多,只是默默播种,用一眼望不到尽头的绿色去隔绝战火;用那媲美上帝的善举,去对抗人类出于贪欲而对自然的不停破坏与吞噬。

吉奥诺本人的这一次写作,也有着“种树”的意味。他无偿开放《种树的人》的使用权,就像是在播撒树种,各种版本如雨后春笋般出现在世界各地。而这本书的神奇之处,还在于用“虚构”激活了“现实”。半个多世纪以来,无数人受其影响,进入深山种树,也有不少默默无闻如布菲耶的种树人,得到世人的瞩目和褒奖。二○○四年荣获诺贝尔和平奖的旺加里·马塔伊女士,曾发起“绿带行动”,联合当地妇女,用三十余年时间在祖国尼日利亚种下近三千万棵树。她的壮举让更多人明白,原来布菲耶的故事并非一种妄想。

世间常有种树人

他开心地写道:“这是最令我自豪的作品之一。虽然没有给我带来一分钱的收益,但却实现了写它的价值。”

你的身边有“默默种树”的人吗?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首