人教版高一语文必修一第4课《烛之武退秦》课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高一语文必修一第4课《烛之武退秦》课件(39张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-22 14:02:52 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

文言文该学些什么?

1、认准字形字音字义。(自己利用工具书和注释完成)

2、理解词语和句式:

(1)掌握常见实词在文中的含义和用法.

(2)了解常见的虚词

(3)了解与现代汉语不同的特殊句式和用法。

@长河语文

3、正确把握句子在文中的意思,并能翻译成现代汉语。

4、能从文中了解相关的古代文化常识

和文学常识。

5、能在通读全文的基础上分析文章的内容,并能分析概括作者在文中的观点态度。

6、能吸收其中的思想精华,借鉴其写法,并从中得到启发,应用到自己的学习和生活中。

掌握常见的文言知识

1、一词多义。即一个词有多种含义。如“食”有“吃”、“吃的东西”“专指饭”等等词义,如何判断一个词究竟用哪个词义呢?主要是联系上下文,认真阅读,认真分析,增强阅读能力。

2、词类活用:在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用,临时改变它的基本功能,在句中充当其它类词。

3、古今异义。有:词义的扩大、缩小、词义的转移、词义的轻重、词的感彩的变化和名称说法的改变。

烛之武退秦师

《左传》

《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部详细完整的编年体历史著作,相传是鲁国的史官左丘明所著。《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。

《左传》主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。《左传》描写人物生动细致,人物语言富有文学色彩,叙写战争时以记叙战前准备、战后论战为主,略写战争经过,记录了不少外交辞令、议论、谏说,是研究我国先秦历史很有价值的文献。

关于《左传》

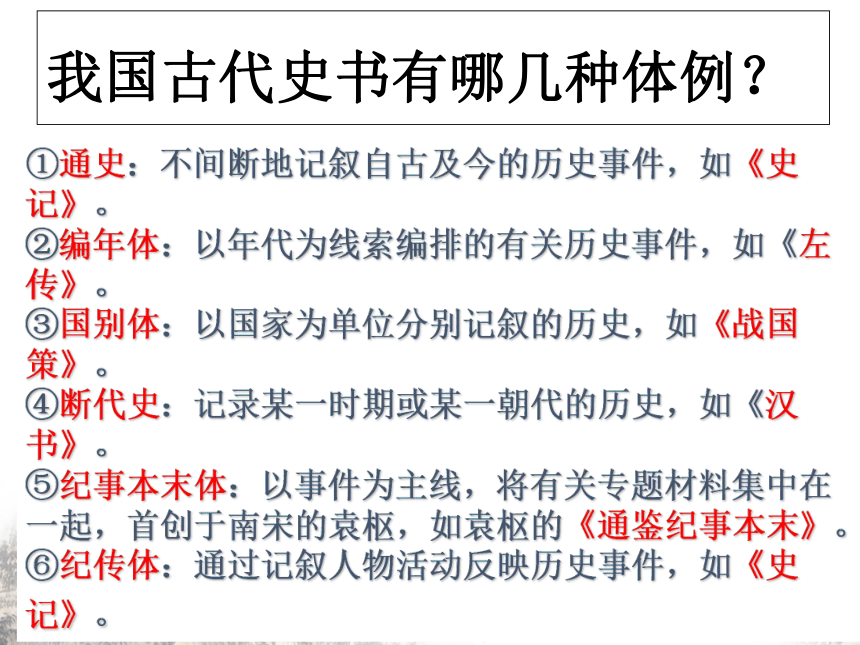

我国古代史书有哪几种体例?

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

背景介绍

重耳过郑:

公元前637年,晋公子重耳在齐国居五年后,离开齐国。经曹、宋路过郑国。郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

郑楚结盟

公元前632年4月,晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。当时,郑国处四战之地,无险可据,又自无礼于重耳之后,故背晋助楚,因此,郑文公曾到出国怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派大夫子人九到晋国请罪求和。五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(今河南原阳西)。晋文公受周天子册命与四方诸侯盟于践土(在衡雍之西),晋文公为盟主,郑参与践土之盟,但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

公元前630年

郑

新郑

秦

晋

秦

军

秦晋围郑示意图

氾水

函陵

氾南

崤山

晋

军

秦国和晋国出兵攻打郑国的理由:

1

以其无理于晋

2

郑贰于楚

(晋文公逃亡时郑国没有以应有的礼遇接待他)

(郑从属于晋的同时又从属于楚)

晋师出有名,秦既是友情出演,也为图霸业,没有共同利益的联盟,自然是同床异梦。为烛之武说服秦伯提供了可能性,埋下了伏笔。

交代秦晋围郑的理由有何作用?

关于烛之武

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

古代姓名的由来

据徐俊元等三位学者研究,大致有这十多种类别:

(1)以姓为氏。远古部落氏族的标志符号作为姓,有姬、姜、姚、任、伊等姓。

(2)以国名为氏。夏、商、周三代,有许多大小诸侯国,各国子孙后代便以国名为姓。有程、房、杜、雷、廖、刁、彭、韦等姓。

(3)以邑名为氏。帝王及各诸侯国国君分给同姓或异姓卿、大夫的封地叫邑、采邑。卿、大夫的后代或采邑的人,有的便将邑名作为氏。有苏、上官等姓。

(4)以乡、亭之名为氏。有裴、陆、欧阳等姓。

(5)以居住地名为氏。有东门、西门。

(6)以先人名或字为姓。齐国大夫童刁的孙子以刁氏传世。周平王的庶子,字林开,其子孙以林为姓。

(7)以次第为氏。按兄弟排行取姓,如老大以伯、孟为姓,老二以仲为姓。老三、老四则分别姓叔、季。

(8)以官职为姓。有籍、监、库、仓、将军等姓。

(9)以技艺为姓。从事巫术的人,后代便姓巫。从事冰凌的人,后代以凌为姓,还有卜、陶、匠等姓。

(10)以谥号为姓。

(11)因赐姓、避讳而改姓。

(12)爵位称号及爵系为氏。有皇、王、公、候、王叔、王子、王孙、公子、公孙等姓。

(13)古代少数民族融合到汉族中带来的姓。

第二课时

临危受命:

臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

“壮士不遇,英雄末路”

虽满腹牢骚,但深明大义,

顾全大局。

吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。

大度,屈尊自责,动之以情

以国家大义警之,晓之以理

从谏如流

知错能改

谦恭明理

郑伯说烛之武

有充分洞察力和预见性

(侧面写烛之武)

佚之狐:

若使烛之武见秦君,师必退”,

一个“必”字,尽显烛之武的才华。

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其

难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以

为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君

尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所

知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若

不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

烛之武打动了秦伯,使秦退兵,他是如何做到这一点的?

欲扬先抑,

以退为进.

阐明利害,

动摇秦君.

替秦着想,

以利相诱.

引史为例,

挑拨秦晋.

推测未来,

劝秦谨慎.

烛之武退秦师

秦晋围郑

(起因)

烛之武

说服秦伯

(经过)

秦晋退师

(结果)

理由(无理于晋;贰于楚)

●《烛之武退秦师》结构图解

灭郑无益

于秦

(争取结盟)

晋有野心

(离间)

越国以鄙远——困难

亡郑以陪邻——失策

建议:舍郑以为东道主

于秦有益

许君焦、瑕,朝济而夕设版焉

何厌之有

既…又…

(举例论证)

若...将...

(推理论证)

不可靠

秦伯说,乃还

晋文公——不可

不仁

不知

不武

吾其还也

烛之武的形象

烛之武

志士

勇士

辩士

以国家利益为重,深明大义的爱国志士

两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。

不卑不亢,机智善辩

本文的主要特点是:

①情节波澜起伏:

大军压境——佚之狐荐烛之武——烛之武推辞——郑伯平息烛之武的怨气——烛之武出使退敌成功——子犯建议攻秦兵——晋公再晓之以理.

②伏笔与照应得当.

③叙事详略得当.

1、词类活用

晋军函陵,秦军氾南

越国以鄙远

既东封郑

阙秦以利晋

(驻军,驻扎)

(意动,以……为边邑。形容词作名词,指郑国)

(使…成为疆界)

(使…得利)

名词→动词

既东封郑

又欲肆其西封

夜缒而出

朝济而夕设版焉

词类活用

(在东边)

(在西边)

(在晚上,当晚)

(在早上;到黄昏)

名词→状语

且君尝为晋君赐矣

动词→名词

词类活用

(恩惠,好处)

臣之壮也

越国以鄙远

共其乏困

词类活用

(壮年)

(远方,边远的地方)

(缺少的东西)

形容词→名词

因人之利而敝之

肆其西封

词类活用

(损害)

(扩张、延伸)

形容词→动词

烛之武退秦师

若不阙秦,将焉取之?

若亡郑而有益于君

词类活用

(使…灭亡)

(使…亏损)

(使….退却)

使动用法

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

2、通假字

(古/今)

贰于楚也

以为东道主

行李之往来

今有急而求子

微夫人之力

3、古今异义

(从属二主、有二心/数词二的大写)

(东方道路上的主人/泛指主人)

(出使的人/指外出的人携带的随身物品)

(您,多指男子/儿子)

(那个人/尊称人的妻子)

4、一词多义

1.以

①以其无礼于晋

②敢以(之)烦执事

③越国以鄙远

④焉用亡郑以陪邻?

⑤若舍郑以(之)为东道主

(因为,连词)

(拿,用,介词)

(表顺承,连词

来)

(表顺承,连词

来)

(把,介词)

2、焉

子亦有不利焉(语气词,表陈述)

焉用亡郑以陪邻(疑问副词,何)

若不阙秦,将焉取之?(疑问代词,哪里)

3、其

吾其还也(语气词,还是)

君知其难也(代词,那)

以其无礼于晋(代词,代指郑国)

(烛之武)许之(主语)

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

5、特殊句式

省略句

以其无礼于晋

(于晋无礼——介词结构后置)

且贰于楚也

(于楚从属——介词结构后置)

佚之狐言于郑伯

(于郑伯言——介词结构后置)

若亡郑而有益于君

(于君有益——介词结构后置)

何厌之有

(有何厌——宾语前置)

特殊句式

倒装句

判断句

邻之厚,君之薄也。(“也”表判断)

以乱易整,不武。(否定判断句)

特殊句式

是寡人之过也。

文言文该学些什么?

1、认准字形字音字义。(自己利用工具书和注释完成)

2、理解词语和句式:

(1)掌握常见实词在文中的含义和用法.

(2)了解常见的虚词

(3)了解与现代汉语不同的特殊句式和用法。

@长河语文

3、正确把握句子在文中的意思,并能翻译成现代汉语。

4、能从文中了解相关的古代文化常识

和文学常识。

5、能在通读全文的基础上分析文章的内容,并能分析概括作者在文中的观点态度。

6、能吸收其中的思想精华,借鉴其写法,并从中得到启发,应用到自己的学习和生活中。

掌握常见的文言知识

1、一词多义。即一个词有多种含义。如“食”有“吃”、“吃的东西”“专指饭”等等词义,如何判断一个词究竟用哪个词义呢?主要是联系上下文,认真阅读,认真分析,增强阅读能力。

2、词类活用:在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用,临时改变它的基本功能,在句中充当其它类词。

3、古今异义。有:词义的扩大、缩小、词义的转移、词义的轻重、词的感彩的变化和名称说法的改变。

烛之武退秦师

《左传》

《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部详细完整的编年体历史著作,相传是鲁国的史官左丘明所著。《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。

《左传》主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。《左传》描写人物生动细致,人物语言富有文学色彩,叙写战争时以记叙战前准备、战后论战为主,略写战争经过,记录了不少外交辞令、议论、谏说,是研究我国先秦历史很有价值的文献。

关于《左传》

我国古代史书有哪几种体例?

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

背景介绍

重耳过郑:

公元前637年,晋公子重耳在齐国居五年后,离开齐国。经曹、宋路过郑国。郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

郑楚结盟

公元前632年4月,晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。当时,郑国处四战之地,无险可据,又自无礼于重耳之后,故背晋助楚,因此,郑文公曾到出国怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派大夫子人九到晋国请罪求和。五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(今河南原阳西)。晋文公受周天子册命与四方诸侯盟于践土(在衡雍之西),晋文公为盟主,郑参与践土之盟,但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

公元前630年

郑

新郑

秦

晋

秦

军

秦晋围郑示意图

氾水

函陵

氾南

崤山

晋

军

秦国和晋国出兵攻打郑国的理由:

1

以其无理于晋

2

郑贰于楚

(晋文公逃亡时郑国没有以应有的礼遇接待他)

(郑从属于晋的同时又从属于楚)

晋师出有名,秦既是友情出演,也为图霸业,没有共同利益的联盟,自然是同床异梦。为烛之武说服秦伯提供了可能性,埋下了伏笔。

交代秦晋围郑的理由有何作用?

关于烛之武

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

古代姓名的由来

据徐俊元等三位学者研究,大致有这十多种类别:

(1)以姓为氏。远古部落氏族的标志符号作为姓,有姬、姜、姚、任、伊等姓。

(2)以国名为氏。夏、商、周三代,有许多大小诸侯国,各国子孙后代便以国名为姓。有程、房、杜、雷、廖、刁、彭、韦等姓。

(3)以邑名为氏。帝王及各诸侯国国君分给同姓或异姓卿、大夫的封地叫邑、采邑。卿、大夫的后代或采邑的人,有的便将邑名作为氏。有苏、上官等姓。

(4)以乡、亭之名为氏。有裴、陆、欧阳等姓。

(5)以居住地名为氏。有东门、西门。

(6)以先人名或字为姓。齐国大夫童刁的孙子以刁氏传世。周平王的庶子,字林开,其子孙以林为姓。

(7)以次第为氏。按兄弟排行取姓,如老大以伯、孟为姓,老二以仲为姓。老三、老四则分别姓叔、季。

(8)以官职为姓。有籍、监、库、仓、将军等姓。

(9)以技艺为姓。从事巫术的人,后代便姓巫。从事冰凌的人,后代以凌为姓,还有卜、陶、匠等姓。

(10)以谥号为姓。

(11)因赐姓、避讳而改姓。

(12)爵位称号及爵系为氏。有皇、王、公、候、王叔、王子、王孙、公子、公孙等姓。

(13)古代少数民族融合到汉族中带来的姓。

第二课时

临危受命:

臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

“壮士不遇,英雄末路”

虽满腹牢骚,但深明大义,

顾全大局。

吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。

大度,屈尊自责,动之以情

以国家大义警之,晓之以理

从谏如流

知错能改

谦恭明理

郑伯说烛之武

有充分洞察力和预见性

(侧面写烛之武)

佚之狐:

若使烛之武见秦君,师必退”,

一个“必”字,尽显烛之武的才华。

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其

难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以

为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君

尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所

知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若

不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

烛之武打动了秦伯,使秦退兵,他是如何做到这一点的?

欲扬先抑,

以退为进.

阐明利害,

动摇秦君.

替秦着想,

以利相诱.

引史为例,

挑拨秦晋.

推测未来,

劝秦谨慎.

烛之武退秦师

秦晋围郑

(起因)

烛之武

说服秦伯

(经过)

秦晋退师

(结果)

理由(无理于晋;贰于楚)

●《烛之武退秦师》结构图解

灭郑无益

于秦

(争取结盟)

晋有野心

(离间)

越国以鄙远——困难

亡郑以陪邻——失策

建议:舍郑以为东道主

于秦有益

许君焦、瑕,朝济而夕设版焉

何厌之有

既…又…

(举例论证)

若...将...

(推理论证)

不可靠

秦伯说,乃还

晋文公——不可

不仁

不知

不武

吾其还也

烛之武的形象

烛之武

志士

勇士

辩士

以国家利益为重,深明大义的爱国志士

两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。

不卑不亢,机智善辩

本文的主要特点是:

①情节波澜起伏:

大军压境——佚之狐荐烛之武——烛之武推辞——郑伯平息烛之武的怨气——烛之武出使退敌成功——子犯建议攻秦兵——晋公再晓之以理.

②伏笔与照应得当.

③叙事详略得当.

1、词类活用

晋军函陵,秦军氾南

越国以鄙远

既东封郑

阙秦以利晋

(驻军,驻扎)

(意动,以……为边邑。形容词作名词,指郑国)

(使…成为疆界)

(使…得利)

名词→动词

既东封郑

又欲肆其西封

夜缒而出

朝济而夕设版焉

词类活用

(在东边)

(在西边)

(在晚上,当晚)

(在早上;到黄昏)

名词→状语

且君尝为晋君赐矣

动词→名词

词类活用

(恩惠,好处)

臣之壮也

越国以鄙远

共其乏困

词类活用

(壮年)

(远方,边远的地方)

(缺少的东西)

形容词→名词

因人之利而敝之

肆其西封

词类活用

(损害)

(扩张、延伸)

形容词→动词

烛之武退秦师

若不阙秦,将焉取之?

若亡郑而有益于君

词类活用

(使…灭亡)

(使…亏损)

(使….退却)

使动用法

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

2、通假字

(古/今)

贰于楚也

以为东道主

行李之往来

今有急而求子

微夫人之力

3、古今异义

(从属二主、有二心/数词二的大写)

(东方道路上的主人/泛指主人)

(出使的人/指外出的人携带的随身物品)

(您,多指男子/儿子)

(那个人/尊称人的妻子)

4、一词多义

1.以

①以其无礼于晋

②敢以(之)烦执事

③越国以鄙远

④焉用亡郑以陪邻?

⑤若舍郑以(之)为东道主

(因为,连词)

(拿,用,介词)

(表顺承,连词

来)

(表顺承,连词

来)

(把,介词)

2、焉

子亦有不利焉(语气词,表陈述)

焉用亡郑以陪邻(疑问副词,何)

若不阙秦,将焉取之?(疑问代词,哪里)

3、其

吾其还也(语气词,还是)

君知其难也(代词,那)

以其无礼于晋(代词,代指郑国)

(烛之武)许之(主语)

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

5、特殊句式

省略句

以其无礼于晋

(于晋无礼——介词结构后置)

且贰于楚也

(于楚从属——介词结构后置)

佚之狐言于郑伯

(于郑伯言——介词结构后置)

若亡郑而有益于君

(于君有益——介词结构后置)

何厌之有

(有何厌——宾语前置)

特殊句式

倒装句

判断句

邻之厚,君之薄也。(“也”表判断)

以乱易整,不武。(否定判断句)

特殊句式

是寡人之过也。