岳麓版必修1高中历史第3课-中国古代政治制度的成熟 课件 (47张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修1高中历史第3课-中国古代政治制度的成熟 课件 (47张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第3课

中国古代政治制度的成熟

自秦始皇建立大一统中央集权国家以来,政治制度不断成熟。在官制、法制、科举选官制度方面都有重要建树,形成中国古代政治制度的一些突出特点。

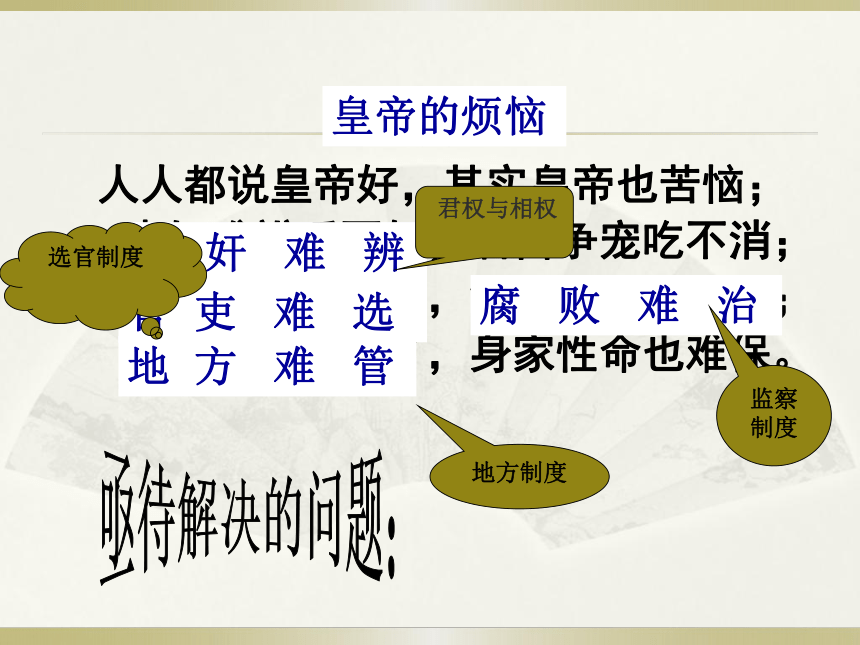

人人都说皇帝好,其实皇帝也苦恼;

忠奸难辨睡不好,后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,身家性命也难保。

好了歌

皇帝的烦恼

忠

奸

难

辨

腐

败

难

治

官

吏

难

选

地

方

难

管

监察制度

选官制度

地方制度

君权与相权

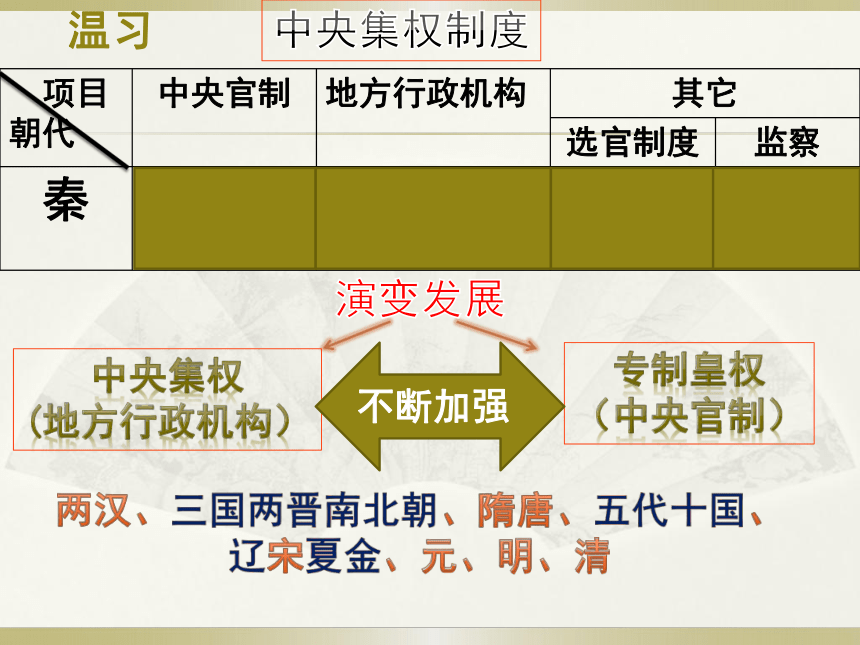

项目

朝代

中央官制

地方行政机构

其它

选官制度

监察

秦

三公九卿

郡县制

军功爵制度

御史大夫

温习

不断加强

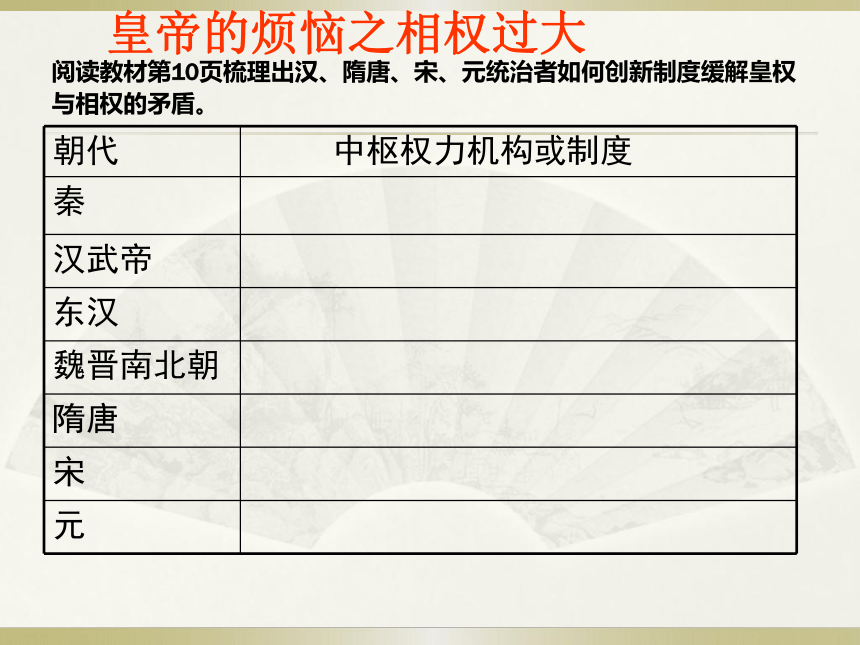

阅读教材第10页梳理出汉、隋唐、宋、元统治者如何创新制度缓解皇权与相权的矛盾。

朝代

中枢权力机构或制度

秦

汉武帝

东汉

魏晋南北朝

隋唐

宋

元

皇帝的烦恼之相权过大

皇帝

御史

大夫

丞

相

太

尉

奉

常

郎

中

令

卫

尉

廷

尉

典

客

宗

正

治

粟

内

史

少

府

太

仆

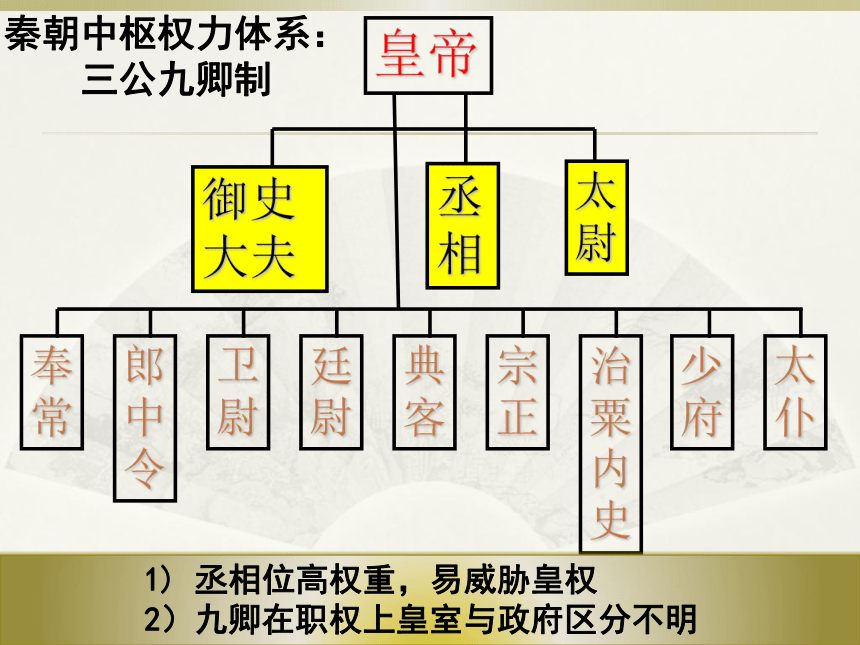

秦朝中枢权力体系:三公九卿制

1)

丞相位高权重,易威胁皇权

2)九卿在职权上皇室与政府区分不明

汉初丞相的权力很大,汉武帝初即位时,丞相田鼢竟达到无视皇帝权威的地步。汉武帝为加强皇权,渐渐信用身边的近臣宠臣,他们位虽低但权重,称为「中朝」或「内朝」,负责决策;而以丞相为首的机构则称为「外朝」,负责执行。

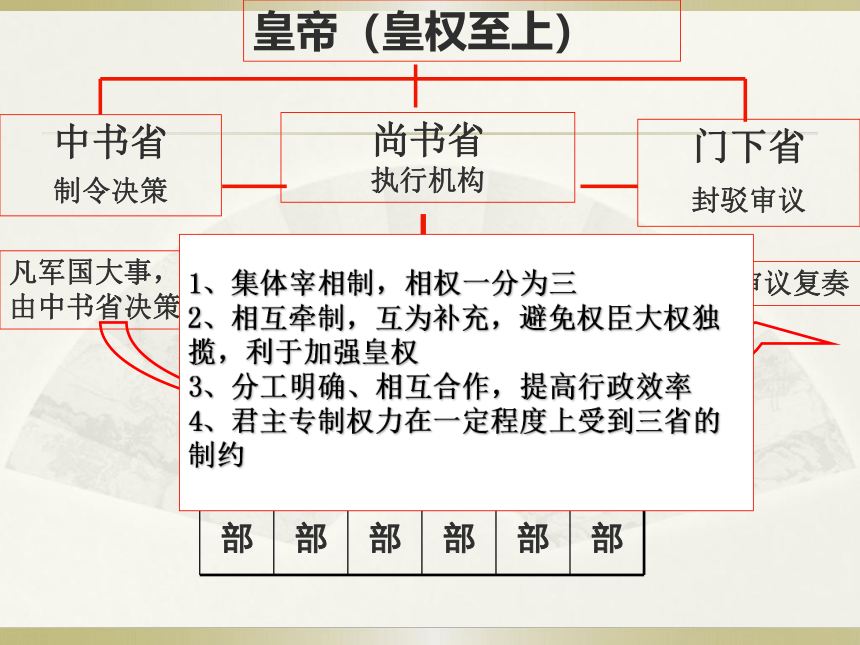

皇帝(皇权至上)

尚书省

执行机构

中书省

制令决策

门下省

封驳审议

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

凡军国大事,必由中书省决策

门下省审议复奏

然后始付尚书省颁布执行

1、集体宰相制,相权一分为三

2、相互牵制,互为补充,避免权臣大权独揽,利于加强皇权

3、分工明确、相互合作,提高行政效率

4、君主专制权力在一定程度上受到三省的制约

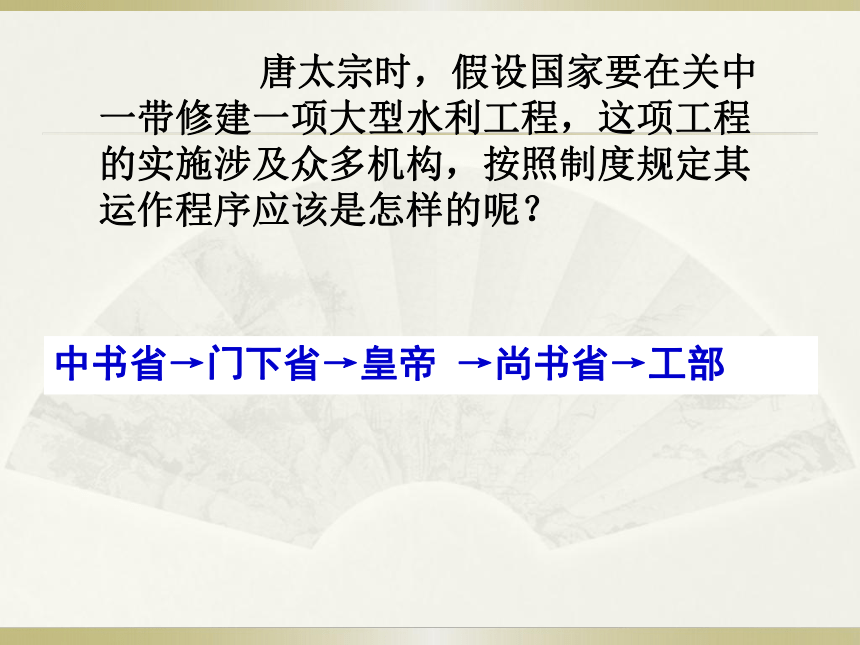

唐太宗时,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及众多机构,按照制度规定其运作程序应该是怎样的呢?

中书省→门下省→皇帝

→尚书省→工部

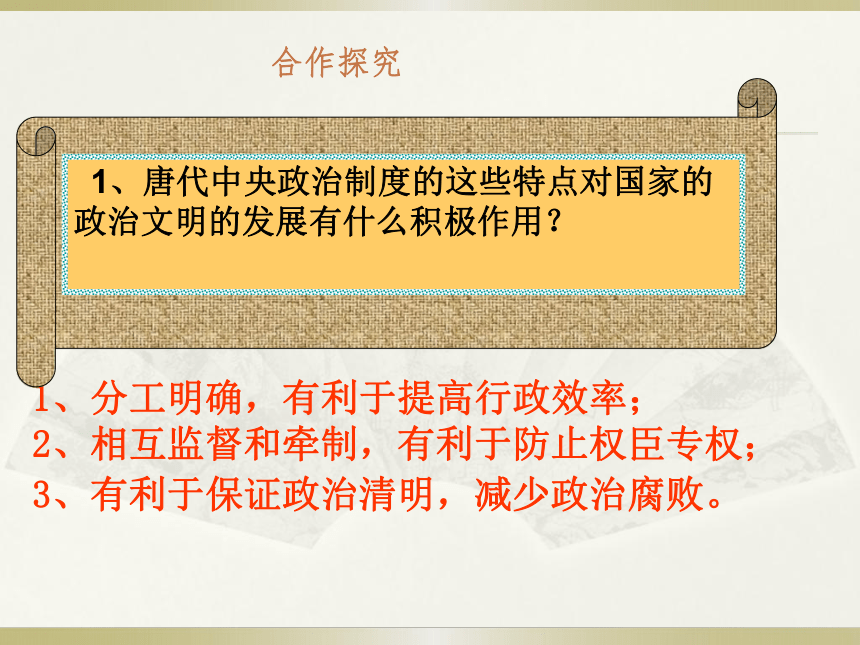

1、分工明确,有利于提高行政效率;

2、相互监督和牵制,有利于防止权臣专权;

3、有利于保证政治清明,减少政治腐败。

合作探究

1、唐代中央政治制度的这些特点对国家的政治文明的发展有什么积极作用?

提示:出现了决策、审议、执行权力的分解,既明确了行政分工,又使三省相互牵制,这是相对于隋唐之前政治体制的一个明显而深刻的变化。之后的历朝,官员的行政效率有所提高,也有利于加强皇权,促进中华帝国的封建繁荣。

2、为什么说“三省六部制的确立标志着中国古代政治体制发生了深刻变化?”这一深刻变化对后世的国家体制产生了什么影响?

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

枢密院

皇帝

财政

行政

军事

三司

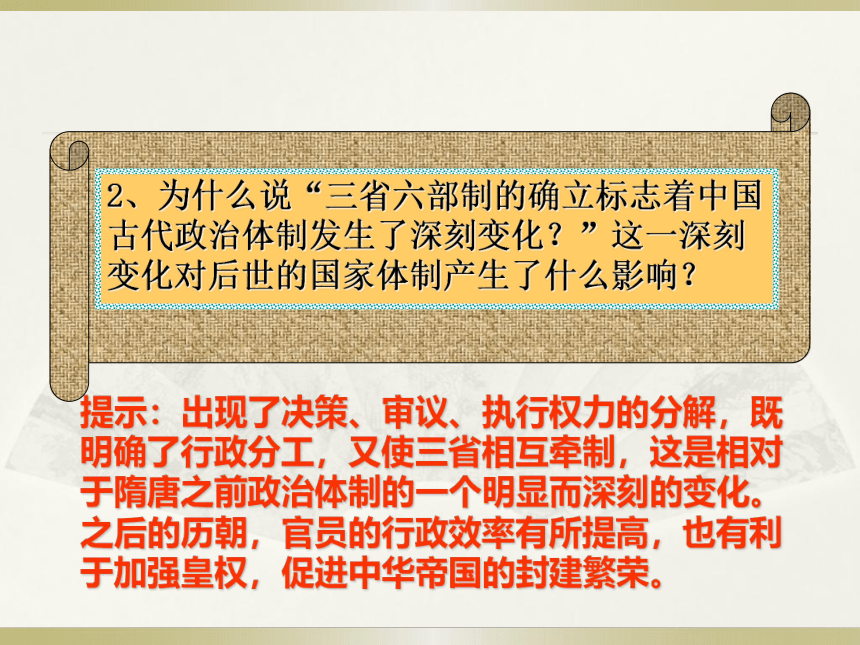

宋朝的中枢权力体系:二府三司制

1)

进一步分割相权,加强了皇权,却减弱了对皇权的约束力。2)职权过于分散,导致行政效率低,出现“冗官”局面。

中书省

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

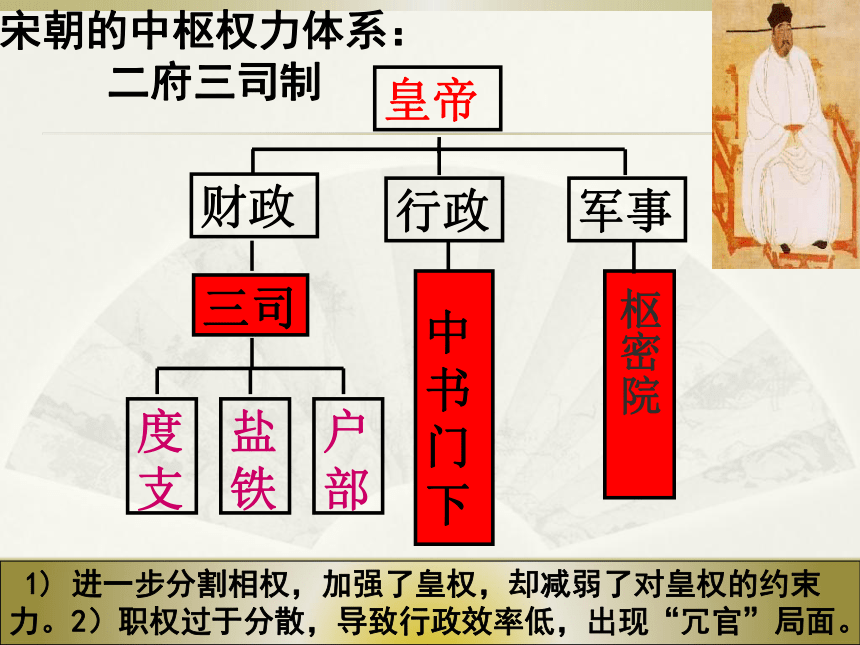

元朝的中枢权力体系:一省制

1)

行政机构精简,提高了行政效率。

2)宰相权力过于集中,导致权贵专权,内乱频繁。

相权不断削弱,皇权不断加强。

3、你能否从结果上对中国古代中央行政体制

演变的总趋势做一简要评价?

皇帝的烦恼之选官取才

选官制度

隋唐

战国

魏晋

汉朝

西周

世卿世禄:血缘

科举取士:才能

九品中正:门第

军功授爵:军功

察举征辟:孝廉

特点:

标准越来越科学,公正,客观

选官制度的历史变化

(一)

先秦:“世卿世禄制”

将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。

(二)汉:“察举制”

由官吏察访合适的人才,向中央推荐予以任用的选官制度。

察举制(汉武帝)

a.

察举

各郡国岁举孝廉各一人

b.

征辟

征召才能之士

(三)魏晋南北朝:九品中正制

地方行政部门设置“中正”,对当地人物德才进行评定,分为九等。中正评定的品级成为授官的根据。

(四)隋唐至明清:科举制

以考试来选官的制度,其基本特点是“一切以呈文为去留”,自隋产生后,为历代所沿用,直到1905年清朝宣布废除科举制。

历史档案

皇帝的烦恼之选官取才

材料一:东汉顺帝六年,河南尹田歆掌握了察举六名孝廉的名额,当权的贵族勋戚争相请托,结果真正名士入选的只有一人,其他五人都是走后门人选的。

材料二:邓禹一家,凡公者2人,侯29人,大将军以下13人,中二千石14人,州郡长官48人,其余官职不可胜数。弘农杨氏四世为三公,汝南袁氏则四世五公。

材料三:举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

虽然察举制有机动灵活、节约成本的优点,但是这项制度的缺点更多,通过材料大家谈谈察举制有哪些缺点?

1、容易任人唯亲

2、操纵在世家大族手中

3、难以选拔到真正的人才

问题解析

589年,隋文帝统一中国后,废止九品中正制,下令“分科举人”,将选官的权力收归中央。

隋文帝(杨坚)

(541—604年)

隋炀帝始设进士科,国家用考试的方法以才取人,宣告科举制度的诞生。隋朝实行的科举制度,一直为以后的封建朝代所沿用,并不断加以发展和完善,成为封建国家选官的基本制度。

大雁塔

(当时考中进士者题名以显示荣耀之处。)

唐承隋制,推行以进士科为主要取士科目的科举制度。在科目的设置、类别的划分、科试的内容、科场规章等方面,唐朝更加详备,更加完善,并逐渐制度化。

唐太宗在金殿瑞门见新科进士鱼贯而出,得意地说:“天下英雄,入吾毂中。”明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

结合所学知识,谈谈你对科举制的看法。

①把读书、考试与做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官民文化素质。

②科举取仕,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族手里集中到中央政府,大大加强中央集权。

③为历朝沿用,影响深远。

①严重禁锢了人们的思想。

②忽视实用性学问,不利于科技的发展。

③阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成中国落后于西方的文化因素。

⑴积极:

⑵消极:

很多西方学者对中国的科举制度都有着极高的赞赏和评价。美国学者柯睿格在《哈佛亚洲研究学报》上发表论文说:“以科举考试为核心的中国文官行政制度的创立,是中国对世界的最重要的贡献之一”。美国汉学家卜德说:“科举制无疑是中国赠予西方的最珍贵的知识礼物”。《剑桥中国隋唐史》的编者崔瑞德认为,科举制度“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样”。科举制被称为中国古代的“第五大发明”。

中国古代的科举选官制度被西方学者推崇的原因是什么?

科举制面向社会、公平竞争,强调凭才能而不是凭出身选拔官吏。

世界影响

皇帝的烦恼之官员监察

御史大夫兼管监察

秦朝

御史大夫专管监察

刺史监察地方

汉朝

都察院、提刑按察使监督地方,六科给事中监察六部

明清

皇帝的烦恼之官员谏议

门下省负责谏议和封驳

隋唐

设独立的谏官机构——谏院

宋朝

取消了专门的谏议机构

明清

三、监察与谏议

思考1:古代皇帝为什么要建立监察制度?

结论:为了保证官僚队伍的廉洁和效率,是

中华帝国政治体制建设的重要方面。

思考2:监察和谏议的对象一样吗?为什么?

结论:不一样,监察的对象是百官,谏议的对

象是皇帝的言行和决策。

请尝试对中国古代的监察和谏议制度进行综合评价。

材料一:

据史料介绍,唐太宗李世民曾是一位“广开言路,虚心纳

谏”的贤明君主。他说“以铜为镜,可正衣冠;以古为镜,可知兴衰;以人为镜,可观得失。”在魏征与唐太宗合作的17年里,魏征给唐太宗提了几百条意见,唐太宗基本上都采纳了。

材料二:

中国历代都有臭名昭著的大贪官出现,如秦朝的赵高、汉朝的董卓、三国的黄皓、南北朝的阮佃夫、隋朝的杨素、

唐朝的李林甫、宋朝的秦桧、元朝的哈麻、明朝的魏忠贤、清朝的和珅……等等,层出不穷。

请尝试对中国古代的监察和谏议制度进行综合评价。

材料一:

据史料介绍,唐太宗李世民曾是一位“广开言路,虚心纳

谏”的贤明君主。他说“以铜为镜,可正衣冠;以古为镜,可知兴衰;以人为镜,可观得失。”在魏征与唐太宗合作的17年里,魏征给唐太宗提了几百条意见,唐太宗基本上都采纳了。

材料二:

中国历代都有臭名昭著的大贪官出现,如秦朝的赵高、汉朝的董卓、三国的黄皓、南北朝的阮佃夫、隋朝的杨素、

唐朝的李林甫、宋朝的秦桧、元朝的哈麻、明朝的魏忠贤、清朝的和珅……等等,层出不穷。

消极:并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。

积极:作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面发挥了重要作用。

三省六部制

制度保障

制度保障

人才基础

廉洁高效运转

人才基础

科举制

监察制度

维护公平公正

成熟

特点:1)反映了社会结构的变化

2)适应大一统中央集权国家发展的需要

课堂小结

练习

汉武帝颁布“推恩令”的直接目的是

(

)

A.限制诸侯国的权力

B.分割王国封地

C.剥夺诸侯王的封国

D.加强中央集权

中央派至地方的监察官。西汉武帝元封五年(前106年),除三辅、三河、弘农外,将全国划分成十三州部,每部设刺史一人,分管几个郡国,称部刺史或州刺史。刺史的主要职务是督察诸侯王、郡守和地方豪族。刺史每年秋冬需到所管的郡国巡察,当时人称为「行部」,他们通过行部以了解下情,年底回京奏事。刺史位卑权重,代表中央监察地方。

皇

帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

1.中枢权力机构:三省六部制

作用:

分工明确,提高效率

相权被割

皇权加强

起草诏令

负责执行

封驳审议

练习:

假设你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的侵扰,起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会怎样做?

A.交给唐太宗裁定

B.交给兵部出兵

C.交门下省审议

D.交给内阁处理

2.选官制度的完善

隋唐

两汉

三国两晋南北朝

秦

军功爵制度

察举制、征辟制

九品中正制

科举制

积极:打破分封贵族把持统治特权

局限:不适合和平时期的需要

积极:满足需要

局限:唯亲任用,结党营私

士族贵族世代把持特权

扩大统治的社会基础

促进官僚体制的成熟

成为帝国繁荣的保障之一

魏文帝曹丕

魏晋南北朝时保证世族特权的官僚选拔制度。东汉末,曹操当政,提倡“唯才是举”。献帝延康元年(公元220年),曹丕采吏部尚书陈群的建议,推选各郡有声望的人,出任“中正”,将当地士人,按“才能”分别评定为九等(九品),政府按等选用,谓之“九品官人法”,仍保持曹操用人“不计门第”的原则。曹芳时,司马懿当政,于各州设大中正,任用世族豪门担任,选取原则以“家世”为重。从此,“上品无寒门,下品无势族”,九品中正制成为世族地主操纵政权的工具。

九品中正制

唐玄宗与杨贵妃

汉皇重色思倾国,

御宇多年求不得。

杨家有女初长成……

一朝选在君王侧。

回头一笑百媚生,

六宫粉黛无颜色……

春宵苦短日高起,

从此君王不早朝……

后宫佳丽三千人,

三千宠爱在一身……

渔阳鼙鼓动地来,

惊破《霓裳羽衣曲》。

九重城阙烟尘生,

千乘万骑西南行。

……

——白居易《长恨歌》

看一看,想一想

安史之乱、藩镇割据、五代十国分裂局面等现象出现的本质是什么?

仍是中央集权与地方分权的斗争。

在唐朝后期的一百五十年里,河北三镇的五十七个节度使中,真正由唐朝廷任命的只有四人。唐朝内地许多节度使,也效法三镇,各占一方,唐朝的统一局面破坏了,形成了“藩镇割据”的局面。

中央和地方的矛盾尖锐,中央采取一

定措施,未能完全解决问题,地方势

力的存在影响中央统治。

中央采取措施大力加强中央集权,削弱地方势力,基本解决地方对中央的威胁。

汉武帝

1

2

3

V

S

宋太祖

1

2

3

建中朝

设刺史

推恩令

弊

端

中枢决策机构,皇帝亲信任职,

皇帝直接控制,三公九卿执行

全国13州部,每州一刺史,

位卑权重,代表中央监察地方

嫡长子承位,其他分割土地为列候,

王国越分越小,力量削弱

弱相权

强皇权

弱地方

强中央

弱诸侯

强中央

作用

巩固发展了大

一统,

促进经济发展

当皇帝年幼昏弱时,外戚宦官掌权倾轧,政局动荡不安

同:都达到了强干弱枝、强化中央集权的目的。都有弊端。

异:汉武帝从“权”着手;宋太祖从“权兵钱”着手,彻底有效。

结

论

收精兵

削实权

制钱谷

“三衙”统兵权

,枢密院发兵权,

部署兵力原则“守内虚外”

收宰相、节度使、州郡长官、

武夫悍将之实权

州郡财赋,自留小份,大份归上

地方经费由中央配给

控制

军权

控制

行政权

控制

财政权

加强中

央集权

改变分

裂局面

作用

弊

端

造成冗官

冗兵

冗费

积贫积弱

政府效能低

皇

帝

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

枢密院

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

行政

财政

财政

宋代:

隋

唐

三省六部制

门下省

尚书省

中书省

不参与政事

不参与政事

二府三司

相权再被分割

军政

皇帝

殿阁大学士

厂卫

五军都督府

吏

户

礼

兵

刑

工

全国

军队

图五

明朝时期的

中央集权体制

①明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构;

②阁臣的升降由皇帝决定,职权的大小依皇帝旨意而定;

③票拟是否被采纳最终还得取决于皇帝的批红。

皇

帝

军机处

内

阁

日常事务

专制皇权高度发展的重要标志

议政王大臣会议

军国大事

处理军务

内政外交

军国大计

重大案件

2.清中枢权力机构的变化

军机大臣:?

(职权、办事情况)

军机处的作用:?

(简化手续、行事快捷、提高效率)

练习:

清代一位军机大臣用一首诗来形容自己的工作:“依样葫芦画不难,葫芦变化有千端。画成依样旧葫芦,要把葫芦仔细看。”该诗直接说明了(

)

A.军机大臣在皇帝心目中毫无地位,完全被视为走卒

B.军机大臣接替丞相职权,替皇帝处理政事

C.军机处的设置,意味着封建专制制度已经衰败

D.军机大臣完全听命于皇帝,根据皇帝的旨意拟发谕旨,处理军国大事

八旗旗主

“共治国事”

议政王大臣

会议

内阁、六部

皇权受限

议政王大

臣会议

内阁、六部

南书房

集权于帝

设军机处

跪受笔录承旨遵办

君主专制顶峰

皇太极

康熙

雍正

二、清朝:君主专制的巅峰时代

努尔哈赤

军

机

处

南

书

房

内阁

议政王大臣会议

皇权受到限制

皇权得到扩大

皇权到达顶峰

皇太极

康熙

雍正

过程

◆清朝君主专制达到顶峰

清朝——增设军机处;大兴文字狱。

设立时间:雍正帝时。

始设原因:用兵西北,防止泄漏军事机密。

职能演变:由一个暂设军事机构,发展成为位居内阁等中央机构之上,皇帝之下的常设政务机构,是皇帝发号施令,处理政务的枢纽。

组成:皇帝直接从大学士、尚书、侍郎中挑选谨慎可靠的亲信任军机大臣,人数无定制。

评价:便于集权,办理政务迅速、机密,君主旨意畅通无阻,是皇权高度膨胀的产物。

军机处没有议政王大臣会议那样的决定权。军机处实际上只是皇帝的一个亲信秘书班子,军国大事全凭皇帝裁决,军机大臣只能惟命是从,负责往下传达,连建议的权力也没有。

这样从中央各部到地方军政首脑,实际上都直接听从皇帝的指挥。至此,不仅内阁形同虚设,议政王大臣会议也名存实亡,皇权得以大大加强。这标志着我国的封建君主专制主义中央集权制度达到顶峰。

军机处和议政王大臣会议的区别?

简括秦至清前期的中枢权力机构的演变?从中可看到中央官制变化的哪些特点和趋势?有何认识?

秦——三公九卿

汉——中朝外朝

唐——三省六部制

宋——二府三司

元——中书省

明——内阁

清——内阁、议政王大臣、军机处

特点和趋势:中央机构不断完善,通过分割或分散相权来加强皇权,专制皇权不断强化。

专制主义中央集权对中国社会的影响

①有利于多民族国家的发展和巩固,有利于维护国家的统一和领土的完整。②能有效地组织人力、物力和财力进行大规模的经济建设和生产活动,有利于社会经济的发展。③在统一的社会环境下,有利于民族大融合,有利于各地区经济、文化的交流、发展和提高,使我国古代人民创造了领先于世界的古代文明。

积极作用:

消极影响:

①君权专制易形成暴政统治和导致腐败现象的出现,成为阻碍历史发展的因素。②在思想方面独尊一家,箝制了人们的思想,难于形成民主的氛围,使中国在政治民主化的过程中要付出沉重的代价。③在明清时期,严重阻碍了新社会因素的产生和发展。

以三省六部制为代表的中央行政体制、

以科举制为代表的选官用人制度、

维持官僚队伍廉洁高效的监察制度

中国古代专制皇权是怎样一步一步加强的?(参考答案)

1.秦:中国出现了以皇权为核心的政治体制

2.汉武帝时:选用一些级别较低的官员,特别是负责传送文书的少府官员尚书(管理皇帝的财政,以及国家政务),作为皇帝身边的办事人员,直接对皇帝负责。

3.东汉:逐渐形成了尚书台,取代了三公的权力

4.隋唐:在中央实行三省六部制,三省之间互相牵制,完整的相权被分割,有利于加强皇权。

5.宋:三省长官基本不参与政事,另外设置“中书门下”;军政归枢密院掌管;财政归三司掌管。

6.明:废除丞相制度(专制皇权发展到了高峰),设立内阁

7.清:设立军机处(皇权高度发展的重要标志)

第3课

中国古代政治制度的成熟

自秦始皇建立大一统中央集权国家以来,政治制度不断成熟。在官制、法制、科举选官制度方面都有重要建树,形成中国古代政治制度的一些突出特点。

人人都说皇帝好,其实皇帝也苦恼;

忠奸难辨睡不好,后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,身家性命也难保。

好了歌

皇帝的烦恼

忠

奸

难

辨

腐

败

难

治

官

吏

难

选

地

方

难

管

监察制度

选官制度

地方制度

君权与相权

项目

朝代

中央官制

地方行政机构

其它

选官制度

监察

秦

三公九卿

郡县制

军功爵制度

御史大夫

温习

不断加强

阅读教材第10页梳理出汉、隋唐、宋、元统治者如何创新制度缓解皇权与相权的矛盾。

朝代

中枢权力机构或制度

秦

汉武帝

东汉

魏晋南北朝

隋唐

宋

元

皇帝的烦恼之相权过大

皇帝

御史

大夫

丞

相

太

尉

奉

常

郎

中

令

卫

尉

廷

尉

典

客

宗

正

治

粟

内

史

少

府

太

仆

秦朝中枢权力体系:三公九卿制

1)

丞相位高权重,易威胁皇权

2)九卿在职权上皇室与政府区分不明

汉初丞相的权力很大,汉武帝初即位时,丞相田鼢竟达到无视皇帝权威的地步。汉武帝为加强皇权,渐渐信用身边的近臣宠臣,他们位虽低但权重,称为「中朝」或「内朝」,负责决策;而以丞相为首的机构则称为「外朝」,负责执行。

皇帝(皇权至上)

尚书省

执行机构

中书省

制令决策

门下省

封驳审议

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

凡军国大事,必由中书省决策

门下省审议复奏

然后始付尚书省颁布执行

1、集体宰相制,相权一分为三

2、相互牵制,互为补充,避免权臣大权独揽,利于加强皇权

3、分工明确、相互合作,提高行政效率

4、君主专制权力在一定程度上受到三省的制约

唐太宗时,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及众多机构,按照制度规定其运作程序应该是怎样的呢?

中书省→门下省→皇帝

→尚书省→工部

1、分工明确,有利于提高行政效率;

2、相互监督和牵制,有利于防止权臣专权;

3、有利于保证政治清明,减少政治腐败。

合作探究

1、唐代中央政治制度的这些特点对国家的政治文明的发展有什么积极作用?

提示:出现了决策、审议、执行权力的分解,既明确了行政分工,又使三省相互牵制,这是相对于隋唐之前政治体制的一个明显而深刻的变化。之后的历朝,官员的行政效率有所提高,也有利于加强皇权,促进中华帝国的封建繁荣。

2、为什么说“三省六部制的确立标志着中国古代政治体制发生了深刻变化?”这一深刻变化对后世的国家体制产生了什么影响?

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

枢密院

皇帝

财政

行政

军事

三司

宋朝的中枢权力体系:二府三司制

1)

进一步分割相权,加强了皇权,却减弱了对皇权的约束力。2)职权过于分散,导致行政效率低,出现“冗官”局面。

中书省

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

元朝的中枢权力体系:一省制

1)

行政机构精简,提高了行政效率。

2)宰相权力过于集中,导致权贵专权,内乱频繁。

相权不断削弱,皇权不断加强。

3、你能否从结果上对中国古代中央行政体制

演变的总趋势做一简要评价?

皇帝的烦恼之选官取才

选官制度

隋唐

战国

魏晋

汉朝

西周

世卿世禄:血缘

科举取士:才能

九品中正:门第

军功授爵:军功

察举征辟:孝廉

特点:

标准越来越科学,公正,客观

选官制度的历史变化

(一)

先秦:“世卿世禄制”

将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。

(二)汉:“察举制”

由官吏察访合适的人才,向中央推荐予以任用的选官制度。

察举制(汉武帝)

a.

察举

各郡国岁举孝廉各一人

b.

征辟

征召才能之士

(三)魏晋南北朝:九品中正制

地方行政部门设置“中正”,对当地人物德才进行评定,分为九等。中正评定的品级成为授官的根据。

(四)隋唐至明清:科举制

以考试来选官的制度,其基本特点是“一切以呈文为去留”,自隋产生后,为历代所沿用,直到1905年清朝宣布废除科举制。

历史档案

皇帝的烦恼之选官取才

材料一:东汉顺帝六年,河南尹田歆掌握了察举六名孝廉的名额,当权的贵族勋戚争相请托,结果真正名士入选的只有一人,其他五人都是走后门人选的。

材料二:邓禹一家,凡公者2人,侯29人,大将军以下13人,中二千石14人,州郡长官48人,其余官职不可胜数。弘农杨氏四世为三公,汝南袁氏则四世五公。

材料三:举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

虽然察举制有机动灵活、节约成本的优点,但是这项制度的缺点更多,通过材料大家谈谈察举制有哪些缺点?

1、容易任人唯亲

2、操纵在世家大族手中

3、难以选拔到真正的人才

问题解析

589年,隋文帝统一中国后,废止九品中正制,下令“分科举人”,将选官的权力收归中央。

隋文帝(杨坚)

(541—604年)

隋炀帝始设进士科,国家用考试的方法以才取人,宣告科举制度的诞生。隋朝实行的科举制度,一直为以后的封建朝代所沿用,并不断加以发展和完善,成为封建国家选官的基本制度。

大雁塔

(当时考中进士者题名以显示荣耀之处。)

唐承隋制,推行以进士科为主要取士科目的科举制度。在科目的设置、类别的划分、科试的内容、科场规章等方面,唐朝更加详备,更加完善,并逐渐制度化。

唐太宗在金殿瑞门见新科进士鱼贯而出,得意地说:“天下英雄,入吾毂中。”明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

结合所学知识,谈谈你对科举制的看法。

①把读书、考试与做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官民文化素质。

②科举取仕,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族手里集中到中央政府,大大加强中央集权。

③为历朝沿用,影响深远。

①严重禁锢了人们的思想。

②忽视实用性学问,不利于科技的发展。

③阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成中国落后于西方的文化因素。

⑴积极:

⑵消极:

很多西方学者对中国的科举制度都有着极高的赞赏和评价。美国学者柯睿格在《哈佛亚洲研究学报》上发表论文说:“以科举考试为核心的中国文官行政制度的创立,是中国对世界的最重要的贡献之一”。美国汉学家卜德说:“科举制无疑是中国赠予西方的最珍贵的知识礼物”。《剑桥中国隋唐史》的编者崔瑞德认为,科举制度“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样”。科举制被称为中国古代的“第五大发明”。

中国古代的科举选官制度被西方学者推崇的原因是什么?

科举制面向社会、公平竞争,强调凭才能而不是凭出身选拔官吏。

世界影响

皇帝的烦恼之官员监察

御史大夫兼管监察

秦朝

御史大夫专管监察

刺史监察地方

汉朝

都察院、提刑按察使监督地方,六科给事中监察六部

明清

皇帝的烦恼之官员谏议

门下省负责谏议和封驳

隋唐

设独立的谏官机构——谏院

宋朝

取消了专门的谏议机构

明清

三、监察与谏议

思考1:古代皇帝为什么要建立监察制度?

结论:为了保证官僚队伍的廉洁和效率,是

中华帝国政治体制建设的重要方面。

思考2:监察和谏议的对象一样吗?为什么?

结论:不一样,监察的对象是百官,谏议的对

象是皇帝的言行和决策。

请尝试对中国古代的监察和谏议制度进行综合评价。

材料一:

据史料介绍,唐太宗李世民曾是一位“广开言路,虚心纳

谏”的贤明君主。他说“以铜为镜,可正衣冠;以古为镜,可知兴衰;以人为镜,可观得失。”在魏征与唐太宗合作的17年里,魏征给唐太宗提了几百条意见,唐太宗基本上都采纳了。

材料二:

中国历代都有臭名昭著的大贪官出现,如秦朝的赵高、汉朝的董卓、三国的黄皓、南北朝的阮佃夫、隋朝的杨素、

唐朝的李林甫、宋朝的秦桧、元朝的哈麻、明朝的魏忠贤、清朝的和珅……等等,层出不穷。

请尝试对中国古代的监察和谏议制度进行综合评价。

材料一:

据史料介绍,唐太宗李世民曾是一位“广开言路,虚心纳

谏”的贤明君主。他说“以铜为镜,可正衣冠;以古为镜,可知兴衰;以人为镜,可观得失。”在魏征与唐太宗合作的17年里,魏征给唐太宗提了几百条意见,唐太宗基本上都采纳了。

材料二:

中国历代都有臭名昭著的大贪官出现,如秦朝的赵高、汉朝的董卓、三国的黄皓、南北朝的阮佃夫、隋朝的杨素、

唐朝的李林甫、宋朝的秦桧、元朝的哈麻、明朝的魏忠贤、清朝的和珅……等等,层出不穷。

消极:并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。

积极:作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面发挥了重要作用。

三省六部制

制度保障

制度保障

人才基础

廉洁高效运转

人才基础

科举制

监察制度

维护公平公正

成熟

特点:1)反映了社会结构的变化

2)适应大一统中央集权国家发展的需要

课堂小结

练习

汉武帝颁布“推恩令”的直接目的是

(

)

A.限制诸侯国的权力

B.分割王国封地

C.剥夺诸侯王的封国

D.加强中央集权

中央派至地方的监察官。西汉武帝元封五年(前106年),除三辅、三河、弘农外,将全国划分成十三州部,每部设刺史一人,分管几个郡国,称部刺史或州刺史。刺史的主要职务是督察诸侯王、郡守和地方豪族。刺史每年秋冬需到所管的郡国巡察,当时人称为「行部」,他们通过行部以了解下情,年底回京奏事。刺史位卑权重,代表中央监察地方。

皇

帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

1.中枢权力机构:三省六部制

作用:

分工明确,提高效率

相权被割

皇权加强

起草诏令

负责执行

封驳审议

练习:

假设你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的侵扰,起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会怎样做?

A.交给唐太宗裁定

B.交给兵部出兵

C.交门下省审议

D.交给内阁处理

2.选官制度的完善

隋唐

两汉

三国两晋南北朝

秦

军功爵制度

察举制、征辟制

九品中正制

科举制

积极:打破分封贵族把持统治特权

局限:不适合和平时期的需要

积极:满足需要

局限:唯亲任用,结党营私

士族贵族世代把持特权

扩大统治的社会基础

促进官僚体制的成熟

成为帝国繁荣的保障之一

魏文帝曹丕

魏晋南北朝时保证世族特权的官僚选拔制度。东汉末,曹操当政,提倡“唯才是举”。献帝延康元年(公元220年),曹丕采吏部尚书陈群的建议,推选各郡有声望的人,出任“中正”,将当地士人,按“才能”分别评定为九等(九品),政府按等选用,谓之“九品官人法”,仍保持曹操用人“不计门第”的原则。曹芳时,司马懿当政,于各州设大中正,任用世族豪门担任,选取原则以“家世”为重。从此,“上品无寒门,下品无势族”,九品中正制成为世族地主操纵政权的工具。

九品中正制

唐玄宗与杨贵妃

汉皇重色思倾国,

御宇多年求不得。

杨家有女初长成……

一朝选在君王侧。

回头一笑百媚生,

六宫粉黛无颜色……

春宵苦短日高起,

从此君王不早朝……

后宫佳丽三千人,

三千宠爱在一身……

渔阳鼙鼓动地来,

惊破《霓裳羽衣曲》。

九重城阙烟尘生,

千乘万骑西南行。

……

——白居易《长恨歌》

看一看,想一想

安史之乱、藩镇割据、五代十国分裂局面等现象出现的本质是什么?

仍是中央集权与地方分权的斗争。

在唐朝后期的一百五十年里,河北三镇的五十七个节度使中,真正由唐朝廷任命的只有四人。唐朝内地许多节度使,也效法三镇,各占一方,唐朝的统一局面破坏了,形成了“藩镇割据”的局面。

中央和地方的矛盾尖锐,中央采取一

定措施,未能完全解决问题,地方势

力的存在影响中央统治。

中央采取措施大力加强中央集权,削弱地方势力,基本解决地方对中央的威胁。

汉武帝

1

2

3

V

S

宋太祖

1

2

3

建中朝

设刺史

推恩令

弊

端

中枢决策机构,皇帝亲信任职,

皇帝直接控制,三公九卿执行

全国13州部,每州一刺史,

位卑权重,代表中央监察地方

嫡长子承位,其他分割土地为列候,

王国越分越小,力量削弱

弱相权

强皇权

弱地方

强中央

弱诸侯

强中央

作用

巩固发展了大

一统,

促进经济发展

当皇帝年幼昏弱时,外戚宦官掌权倾轧,政局动荡不安

同:都达到了强干弱枝、强化中央集权的目的。都有弊端。

异:汉武帝从“权”着手;宋太祖从“权兵钱”着手,彻底有效。

结

论

收精兵

削实权

制钱谷

“三衙”统兵权

,枢密院发兵权,

部署兵力原则“守内虚外”

收宰相、节度使、州郡长官、

武夫悍将之实权

州郡财赋,自留小份,大份归上

地方经费由中央配给

控制

军权

控制

行政权

控制

财政权

加强中

央集权

改变分

裂局面

作用

弊

端

造成冗官

冗兵

冗费

积贫积弱

政府效能低

皇

帝

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

枢密院

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

行政

财政

财政

宋代:

隋

唐

三省六部制

门下省

尚书省

中书省

不参与政事

不参与政事

二府三司

相权再被分割

军政

皇帝

殿阁大学士

厂卫

五军都督府

吏

户

礼

兵

刑

工

全国

军队

图五

明朝时期的

中央集权体制

①明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构;

②阁臣的升降由皇帝决定,职权的大小依皇帝旨意而定;

③票拟是否被采纳最终还得取决于皇帝的批红。

皇

帝

军机处

内

阁

日常事务

专制皇权高度发展的重要标志

议政王大臣会议

军国大事

处理军务

内政外交

军国大计

重大案件

2.清中枢权力机构的变化

军机大臣:?

(职权、办事情况)

军机处的作用:?

(简化手续、行事快捷、提高效率)

练习:

清代一位军机大臣用一首诗来形容自己的工作:“依样葫芦画不难,葫芦变化有千端。画成依样旧葫芦,要把葫芦仔细看。”该诗直接说明了(

)

A.军机大臣在皇帝心目中毫无地位,完全被视为走卒

B.军机大臣接替丞相职权,替皇帝处理政事

C.军机处的设置,意味着封建专制制度已经衰败

D.军机大臣完全听命于皇帝,根据皇帝的旨意拟发谕旨,处理军国大事

八旗旗主

“共治国事”

议政王大臣

会议

内阁、六部

皇权受限

议政王大

臣会议

内阁、六部

南书房

集权于帝

设军机处

跪受笔录承旨遵办

君主专制顶峰

皇太极

康熙

雍正

二、清朝:君主专制的巅峰时代

努尔哈赤

军

机

处

南

书

房

内阁

议政王大臣会议

皇权受到限制

皇权得到扩大

皇权到达顶峰

皇太极

康熙

雍正

过程

◆清朝君主专制达到顶峰

清朝——增设军机处;大兴文字狱。

设立时间:雍正帝时。

始设原因:用兵西北,防止泄漏军事机密。

职能演变:由一个暂设军事机构,发展成为位居内阁等中央机构之上,皇帝之下的常设政务机构,是皇帝发号施令,处理政务的枢纽。

组成:皇帝直接从大学士、尚书、侍郎中挑选谨慎可靠的亲信任军机大臣,人数无定制。

评价:便于集权,办理政务迅速、机密,君主旨意畅通无阻,是皇权高度膨胀的产物。

军机处没有议政王大臣会议那样的决定权。军机处实际上只是皇帝的一个亲信秘书班子,军国大事全凭皇帝裁决,军机大臣只能惟命是从,负责往下传达,连建议的权力也没有。

这样从中央各部到地方军政首脑,实际上都直接听从皇帝的指挥。至此,不仅内阁形同虚设,议政王大臣会议也名存实亡,皇权得以大大加强。这标志着我国的封建君主专制主义中央集权制度达到顶峰。

军机处和议政王大臣会议的区别?

简括秦至清前期的中枢权力机构的演变?从中可看到中央官制变化的哪些特点和趋势?有何认识?

秦——三公九卿

汉——中朝外朝

唐——三省六部制

宋——二府三司

元——中书省

明——内阁

清——内阁、议政王大臣、军机处

特点和趋势:中央机构不断完善,通过分割或分散相权来加强皇权,专制皇权不断强化。

专制主义中央集权对中国社会的影响

①有利于多民族国家的发展和巩固,有利于维护国家的统一和领土的完整。②能有效地组织人力、物力和财力进行大规模的经济建设和生产活动,有利于社会经济的发展。③在统一的社会环境下,有利于民族大融合,有利于各地区经济、文化的交流、发展和提高,使我国古代人民创造了领先于世界的古代文明。

积极作用:

消极影响:

①君权专制易形成暴政统治和导致腐败现象的出现,成为阻碍历史发展的因素。②在思想方面独尊一家,箝制了人们的思想,难于形成民主的氛围,使中国在政治民主化的过程中要付出沉重的代价。③在明清时期,严重阻碍了新社会因素的产生和发展。

以三省六部制为代表的中央行政体制、

以科举制为代表的选官用人制度、

维持官僚队伍廉洁高效的监察制度

中国古代专制皇权是怎样一步一步加强的?(参考答案)

1.秦:中国出现了以皇权为核心的政治体制

2.汉武帝时:选用一些级别较低的官员,特别是负责传送文书的少府官员尚书(管理皇帝的财政,以及国家政务),作为皇帝身边的办事人员,直接对皇帝负责。

3.东汉:逐渐形成了尚书台,取代了三公的权力

4.隋唐:在中央实行三省六部制,三省之间互相牵制,完整的相权被分割,有利于加强皇权。

5.宋:三省长官基本不参与政事,另外设置“中书门下”;军政归枢密院掌管;财政归三司掌管。

6.明:废除丞相制度(专制皇权发展到了高峰),设立内阁

7.清:设立军机处(皇权高度发展的重要标志)

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局