统编版四年级上册语文 9 古诗三首 课件(40张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版四年级上册语文 9 古诗三首 课件(40张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

古诗三首

欣赏两组美丽的图片,想象一下要是你置身这种环境下会有什么样的感受,想抒发什么样的情感。

残阳照水

新月东升

同学们看着这么美的画面,用自己话说说画面的内容吧。我们伟大的诗人白居易曾用28个字描绘了这个画面。

暮江吟

【唐】

白居易

一道残阳铺水中,

半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,

露似珍珠月似弓。

瑟

sè

吟

yín

暮

mù

白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍山西太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。

背景与介绍

此诗大约是长庆二年(822年)白居易在赴杭州任刺史的途中写的。当时朝廷政治昏暗,牛李党争激烈,诗人品尽了朝官的滋味,自求外任。作者离开朝廷后心情轻松畅快,因作此诗。

释题

暮江吟的“吟”是什么意思?

歌颂、赞美

从题目看出这首诗是写景还是叙事?歌颂赞美什么时候、什么地方的景色呢?

写景、黄昏江景

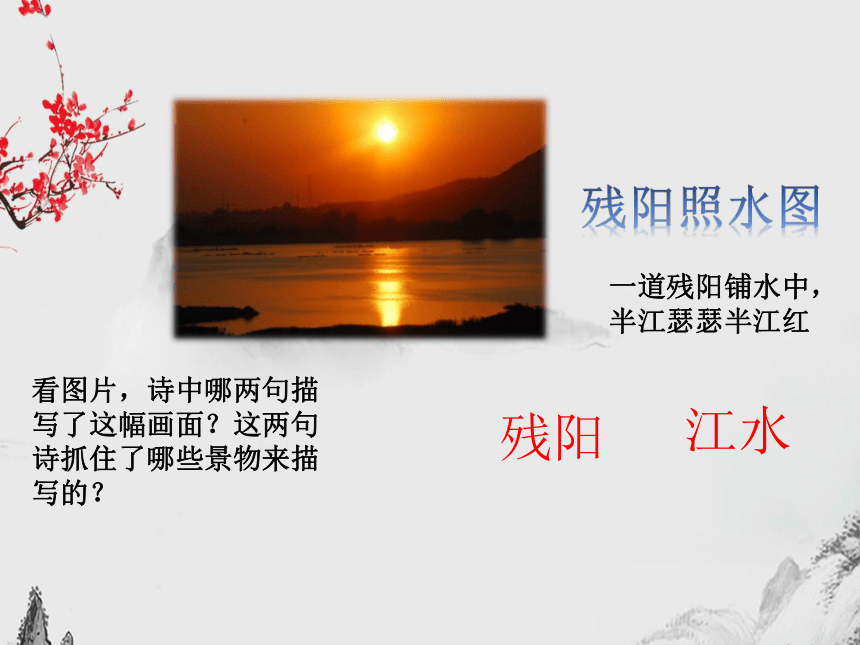

残阳照水图

看图片,诗中哪两句描写了这幅画面?这两句诗抓住了哪些景物来描写的?

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红

残阳

江水

细心体会

体会“一道残阳铺水中”的“铺”字用得妙在哪里。

说“铺”,这是因为“残阳”已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来,确象“铺”在江上,很形象;这个“铺”字也显得平缓,写出了秋天夕阳的柔和,给人以亲切、安闲的感觉。。

体会“半江瑟瑟半江红”的两个“半”好在那儿?

两个“半”字勾画出夕阳映照水中,红绿辉映的动感。

你从“一道残阳铺水中”体会到什么?

残阳如血,铺洒水中,江面呈现出斑驳的色彩,江水闪闪烁烁,摇曳不定;夕阳的光已经接近地平线上了,它静静地洒在江面上,是那样地柔和悦目而又鲜艳明快,写出了秋月的柔和与夕阳的宁静。

江边傍晚的景色是如此吸引人,不知不觉已到夜晚

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓

这两句诗抓住了哪些景物来描写的?抓住景物的什么特点来写的?

露水(珍珠)

月亮(弓)

多美的夜晚啊,难怪诗人要说“可怜九月初三夜”啊

可怜:

可爱

请用自己的话说一说

“九月初三夜”可爱在哪儿

在深深的夜晚,露水在不知不觉了降临了,正因为是无声的,所以诗人在一开始并没有发觉而月光却照出了它的到来。露珠在无声的闪烁,月光在无声地洒向大地,多么宁静多么和谐、安详的深秋之夜呀。

这首诗向我们勾画了夕阳西下的傍晚江上美景,描述了深秋夜晚月光下的江边迷人的景色,把我们带到了一个美好迷人的景色,这表达了诗人怎样的思想感情?

《暮江吟》这首诗描写了(

)时节,从(

)到(

)江面上的美丽景色,表达了作者(

)以及作者对(

)之情

。

深秋

傍晚

夜晚

热爱大自然

暮江美景的喜爱

同学们知道江西庐山吗?那里景色秀美,山中奇花异木险峰怪穴,流泉飞瀑,山亭云阁。想不想亲眼目睹庐山的风采,让我们跟随镜头一起走进美丽的庐山。

庐山以其美丽壮观的景色吸引了无数的文人墨客,李白一句经典:

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。900多年前宋朝大诗人苏轼游览庐山,在西林寺的墙壁上写下了这样一首诗。

题西林壁

【宋】

苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

缘

yuán

背景与介绍

苏轼(1037年-1101年),苏轼,字子瞻,号“东坡居士”,眉州眉山即今四川眉山人,是北宋著名文学家、书画家、散文家、诗人、词人。苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,其词开豪放一派?;其散文著述宏富,豪放自如,

“唐宋八大家”之一。

苏轼于公元1084年(神宗元丰七年)五月间由黄州贬所改迁汝州团练副使,赴汝州时经过九江,与友人参寥同游庐山。瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。

释题

题西林壁的“题”是什么意思?西林呢?

书写、题写。西林寺,在江西省庐山脚下

哪句诗描写作者观察方位的?找出表示观察方向的词语?

横看成岭侧成峰,远近高低各不同

作者从不同角度看到的庐山是什么样子的?

横看

侧看

远看

近看

高看

低看

庐山的景色真是让人目不暇接!为什么看到的庐山的景色不一样?答案就在诗中

不识庐山真面目,只缘身在此山中

缘:因为

思考:

为何身在庐山却不识庐山真面目?怎样才能看清庐山真面目?

高有高的局限性,低有低的局限性,站在任何位置都有局限性,只有多角度,多侧面地去观察,才能看到庐山的全貌,这正是“当局者谜,旁观者清”

联系实际并结合诗中所表达的哲理,说说在生活中我们该怎样看人、看事、看问题呢?

说一说

回顾古诗

《题西林壁》这首古诗,不仅对庐山雄奇壮观、千姿百态景色的赞美,更包含了“当局者迷,旁观者清”的人生哲理。所以流传至今成为千古绝唱。

课后作业

默写《题西林壁》

收集几首描写庐山的诗读一读,背一背

收集一些富有哲理的小诗,抄一抄、背一背,体会其中所蕴含的道理。

赏雪梅

在诗人眼里,雪、梅都成了报春的使者、冬去春来的象征。可是,雪和梅却不这么认为,她们争执起来了,怎么回事呢?

就让我们一起走进《雪梅》这首诗中去探个究竟。

雪梅

【宋】

卢钺

梅雪争春未肯降,

骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,

雪却输梅一段香。

降

骚

逊

输

xiáng

sāo

shū

xùn

背景与介绍

卢钺

字威仲,号元庵,闽县(今福建福州永泰县嵩口)人。生于南宋绍熙四年(1193年),少时发愤读书,立志报国。卢钺一生清廉自持,忧国忧民,忠君爱国,刚正不阿。诗文入《全宋文》《全宋诗》,并著有《卢威仲文集》。

当作于宋末的一个初春日,梅花开放,作者赏玩之时。

品读古诗

评章

阁

降

逊

骚人

服输

诗人

同“搁”,放下。这里读gē

评议,这里指评议梅与雪的高下

不及;比不上

梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。

梅花和白雪相互争春,彼此各不相让,谁也不肯认输,连诗人要评论它们二者的高下,也需要搁下笔来好好地想一想,煞费一番心思了。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

梅花在颜色的洁白上要比雪差三分,而雪在气味的芳香上,却要输给梅花一段了。

大家从诗句中找出描写雪和梅花的特点的词语。

雪

梅花

白

香

这两个特点能比较出它们谁输谁赢吗?为什么?

一“色”一“香”,一“长”一“短”,

“骚人搁笔费平章”,因为“色”与“香”是两个不同的角度啊!

悟道理

我们从诗句中明白(

)是雪的长处,是梅花的短处;而(

)是梅花的长处,却是雪的短处。

怡人的清香

颜色洁白

提问:这首诗借雪梅的争春告诉我们什么呢?

人各有所长,也各有所短,我们要取人之所长,补己所短。

课堂小结

梅花自古就是中华名族的精神象征。它象征着不畏严寒、坚强不屈的精神品质。希望我们向梅花一样也能不畏严寒,在艰苦的环境中坚强不屈。

课后作业

课下诵读第二首《雪梅》。

有梅无雪不精神,有雪无诗俗了人。

日暮诗成天又雪,与梅并作十分春。

古诗三首

欣赏两组美丽的图片,想象一下要是你置身这种环境下会有什么样的感受,想抒发什么样的情感。

残阳照水

新月东升

同学们看着这么美的画面,用自己话说说画面的内容吧。我们伟大的诗人白居易曾用28个字描绘了这个画面。

暮江吟

【唐】

白居易

一道残阳铺水中,

半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,

露似珍珠月似弓。

瑟

sè

吟

yín

暮

mù

白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍山西太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。

背景与介绍

此诗大约是长庆二年(822年)白居易在赴杭州任刺史的途中写的。当时朝廷政治昏暗,牛李党争激烈,诗人品尽了朝官的滋味,自求外任。作者离开朝廷后心情轻松畅快,因作此诗。

释题

暮江吟的“吟”是什么意思?

歌颂、赞美

从题目看出这首诗是写景还是叙事?歌颂赞美什么时候、什么地方的景色呢?

写景、黄昏江景

残阳照水图

看图片,诗中哪两句描写了这幅画面?这两句诗抓住了哪些景物来描写的?

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红

残阳

江水

细心体会

体会“一道残阳铺水中”的“铺”字用得妙在哪里。

说“铺”,这是因为“残阳”已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来,确象“铺”在江上,很形象;这个“铺”字也显得平缓,写出了秋天夕阳的柔和,给人以亲切、安闲的感觉。。

体会“半江瑟瑟半江红”的两个“半”好在那儿?

两个“半”字勾画出夕阳映照水中,红绿辉映的动感。

你从“一道残阳铺水中”体会到什么?

残阳如血,铺洒水中,江面呈现出斑驳的色彩,江水闪闪烁烁,摇曳不定;夕阳的光已经接近地平线上了,它静静地洒在江面上,是那样地柔和悦目而又鲜艳明快,写出了秋月的柔和与夕阳的宁静。

江边傍晚的景色是如此吸引人,不知不觉已到夜晚

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓

这两句诗抓住了哪些景物来描写的?抓住景物的什么特点来写的?

露水(珍珠)

月亮(弓)

多美的夜晚啊,难怪诗人要说“可怜九月初三夜”啊

可怜:

可爱

请用自己的话说一说

“九月初三夜”可爱在哪儿

在深深的夜晚,露水在不知不觉了降临了,正因为是无声的,所以诗人在一开始并没有发觉而月光却照出了它的到来。露珠在无声的闪烁,月光在无声地洒向大地,多么宁静多么和谐、安详的深秋之夜呀。

这首诗向我们勾画了夕阳西下的傍晚江上美景,描述了深秋夜晚月光下的江边迷人的景色,把我们带到了一个美好迷人的景色,这表达了诗人怎样的思想感情?

《暮江吟》这首诗描写了(

)时节,从(

)到(

)江面上的美丽景色,表达了作者(

)以及作者对(

)之情

。

深秋

傍晚

夜晚

热爱大自然

暮江美景的喜爱

同学们知道江西庐山吗?那里景色秀美,山中奇花异木险峰怪穴,流泉飞瀑,山亭云阁。想不想亲眼目睹庐山的风采,让我们跟随镜头一起走进美丽的庐山。

庐山以其美丽壮观的景色吸引了无数的文人墨客,李白一句经典:

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。900多年前宋朝大诗人苏轼游览庐山,在西林寺的墙壁上写下了这样一首诗。

题西林壁

【宋】

苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

缘

yuán

背景与介绍

苏轼(1037年-1101年),苏轼,字子瞻,号“东坡居士”,眉州眉山即今四川眉山人,是北宋著名文学家、书画家、散文家、诗人、词人。苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,其词开豪放一派?;其散文著述宏富,豪放自如,

“唐宋八大家”之一。

苏轼于公元1084年(神宗元丰七年)五月间由黄州贬所改迁汝州团练副使,赴汝州时经过九江,与友人参寥同游庐山。瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。

释题

题西林壁的“题”是什么意思?西林呢?

书写、题写。西林寺,在江西省庐山脚下

哪句诗描写作者观察方位的?找出表示观察方向的词语?

横看成岭侧成峰,远近高低各不同

作者从不同角度看到的庐山是什么样子的?

横看

侧看

远看

近看

高看

低看

庐山的景色真是让人目不暇接!为什么看到的庐山的景色不一样?答案就在诗中

不识庐山真面目,只缘身在此山中

缘:因为

思考:

为何身在庐山却不识庐山真面目?怎样才能看清庐山真面目?

高有高的局限性,低有低的局限性,站在任何位置都有局限性,只有多角度,多侧面地去观察,才能看到庐山的全貌,这正是“当局者谜,旁观者清”

联系实际并结合诗中所表达的哲理,说说在生活中我们该怎样看人、看事、看问题呢?

说一说

回顾古诗

《题西林壁》这首古诗,不仅对庐山雄奇壮观、千姿百态景色的赞美,更包含了“当局者迷,旁观者清”的人生哲理。所以流传至今成为千古绝唱。

课后作业

默写《题西林壁》

收集几首描写庐山的诗读一读,背一背

收集一些富有哲理的小诗,抄一抄、背一背,体会其中所蕴含的道理。

赏雪梅

在诗人眼里,雪、梅都成了报春的使者、冬去春来的象征。可是,雪和梅却不这么认为,她们争执起来了,怎么回事呢?

就让我们一起走进《雪梅》这首诗中去探个究竟。

雪梅

【宋】

卢钺

梅雪争春未肯降,

骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,

雪却输梅一段香。

降

骚

逊

输

xiáng

sāo

shū

xùn

背景与介绍

卢钺

字威仲,号元庵,闽县(今福建福州永泰县嵩口)人。生于南宋绍熙四年(1193年),少时发愤读书,立志报国。卢钺一生清廉自持,忧国忧民,忠君爱国,刚正不阿。诗文入《全宋文》《全宋诗》,并著有《卢威仲文集》。

当作于宋末的一个初春日,梅花开放,作者赏玩之时。

品读古诗

评章

阁

降

逊

骚人

服输

诗人

同“搁”,放下。这里读gē

评议,这里指评议梅与雪的高下

不及;比不上

梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。

梅花和白雪相互争春,彼此各不相让,谁也不肯认输,连诗人要评论它们二者的高下,也需要搁下笔来好好地想一想,煞费一番心思了。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

梅花在颜色的洁白上要比雪差三分,而雪在气味的芳香上,却要输给梅花一段了。

大家从诗句中找出描写雪和梅花的特点的词语。

雪

梅花

白

香

这两个特点能比较出它们谁输谁赢吗?为什么?

一“色”一“香”,一“长”一“短”,

“骚人搁笔费平章”,因为“色”与“香”是两个不同的角度啊!

悟道理

我们从诗句中明白(

)是雪的长处,是梅花的短处;而(

)是梅花的长处,却是雪的短处。

怡人的清香

颜色洁白

提问:这首诗借雪梅的争春告诉我们什么呢?

人各有所长,也各有所短,我们要取人之所长,补己所短。

课堂小结

梅花自古就是中华名族的精神象征。它象征着不畏严寒、坚强不屈的精神品质。希望我们向梅花一样也能不畏严寒,在艰苦的环境中坚强不屈。

课后作业

课下诵读第二首《雪梅》。

有梅无雪不精神,有雪无诗俗了人。

日暮诗成天又雪,与梅并作十分春。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地