人教版历史八年级上册 第一单元 第2课 第二次鸦片战争课件(30ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版历史八年级上册 第一单元 第2课 第二次鸦片战争课件(30ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

第2课 第二次鸦片战争

课程标准

简述第二次鸦片战争期间英法联军火烧圆明园、沙俄通过不平等条约割占中国北方大片领土的侵略史实。

外交:外国公使可以进驻北京

开埠:增开汉口、④______等十处为通商口岸

航行:外国商船和军舰可以在⑤______各口岸自由航行

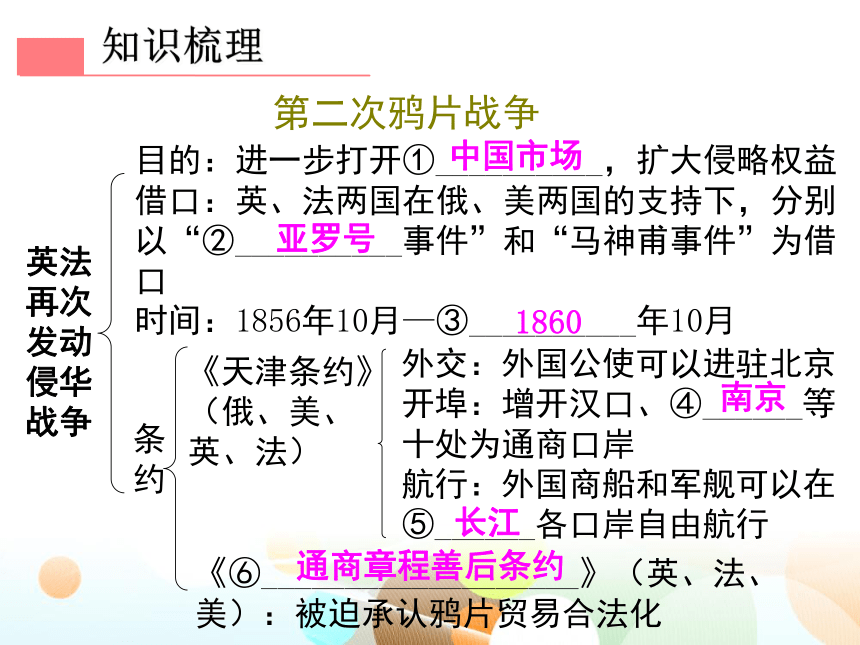

知识梳理

第二次鸦片战争

英法再次发动侵华战争

目的:进一步打开①__________,扩大侵略权益

借口:英、法两国在俄、美两国的支持下,分别以“②__________事件”和“马神甫事件”为借口

时间:1856年10月—③__________年10月

中国市场

亚罗号

1860

条约

《天津条约》

(俄、美、英、法)

南京

长江

《⑥___________________》(英、法、美):被迫承认鸦片贸易合法化

通商章程善后条约

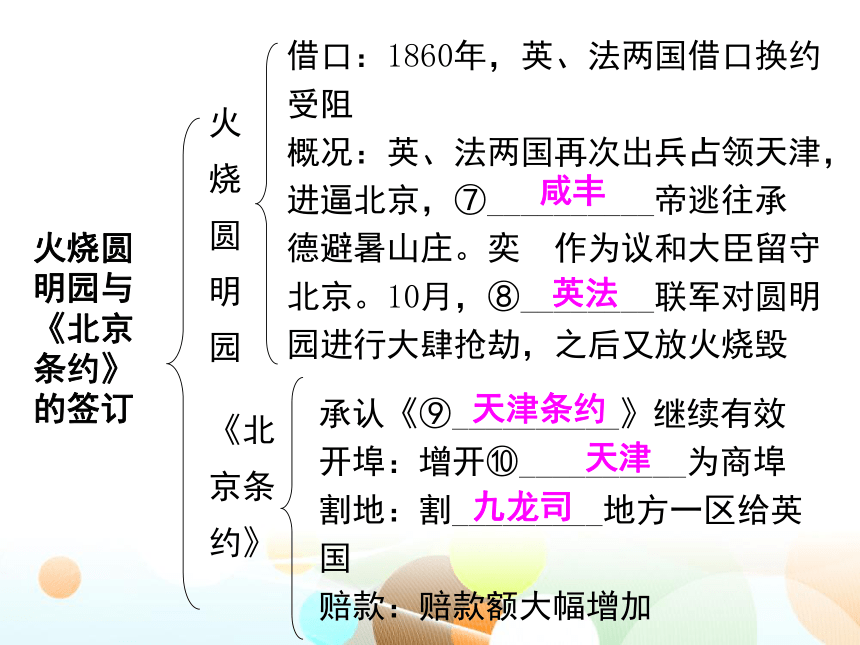

借口:1860年,英、法两国借口换约受阻

概况:英、法两国再次出兵占领天津,进逼北京,⑦__________帝逃往承

德避暑山庄。奕?作为议和大臣留守北京。10月,⑧________联军对圆明园进行大肆抢劫,之后又放火烧毁

火烧圆明园与《北京条约》的签订

火烧圆明园

咸丰

英法

《北京条约》

承认《⑨__________》继续有效

开埠:增开⑩__________为商埠

割地:割_________地方一区给英国

赔款:赔款额大幅增加

天津条约

天津

九龙司

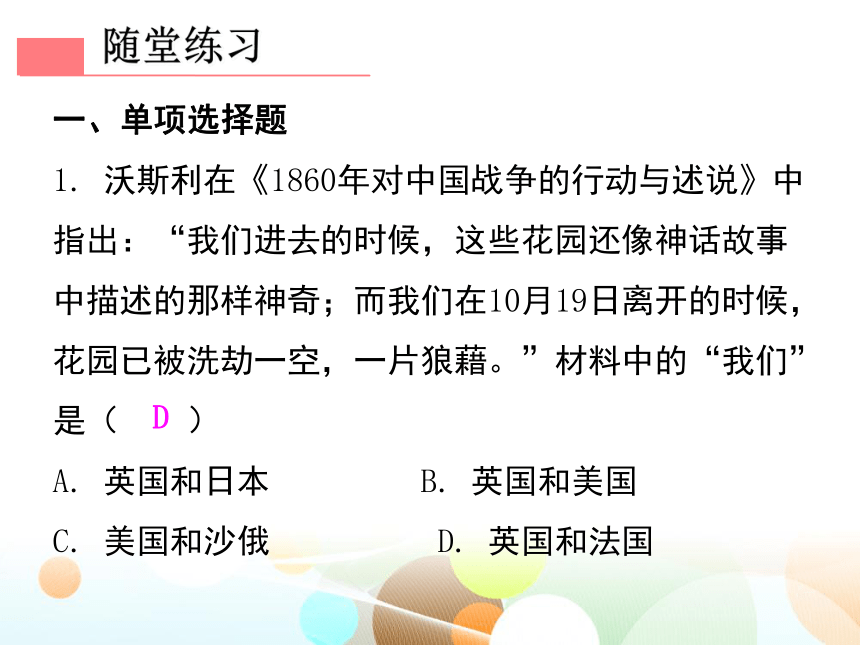

沙俄侵占中国北方大片领土:第二次鸦片战争前后,沙俄共割占了中国东北和西北________多万平方千米领土

影响:西方侵略势力由东南沿海一带深入到长江中下游地区;中国的半殖民地化程度_______加深

150

进一步

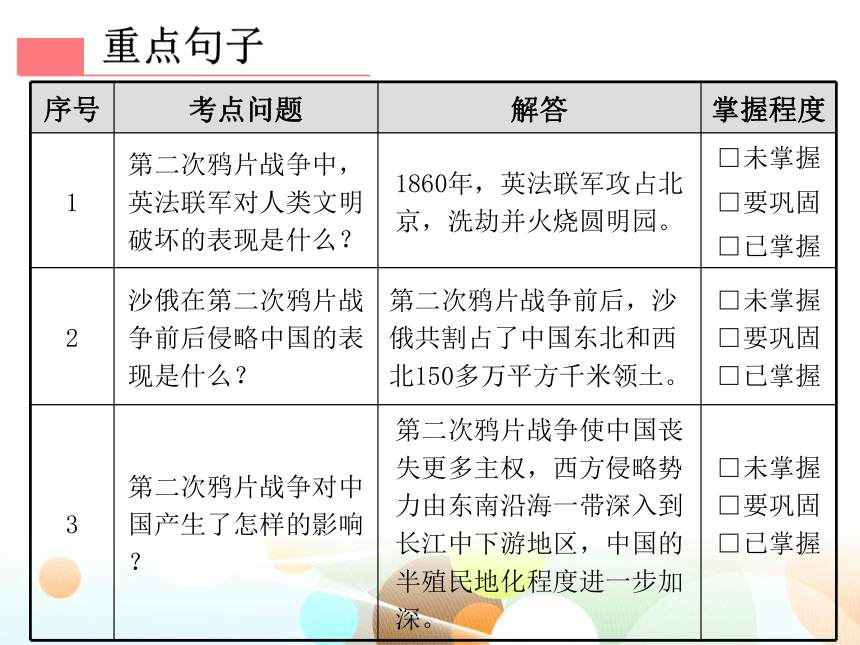

重点句子

序号

考点问题

解答

掌握程度

1

第二次鸦片战争中,英法联军对人类文明破坏的表现是什么?

1860年,英法联军攻占北京,洗劫并火烧圆明园。

□未掌握

□要巩固

□已掌握

2

沙俄在第二次鸦片战争前后侵略中国的表现是什么?

第二次鸦片战争前后,沙俄共割占了中国东北和西北150多万平方千米领土。

□未掌握

□要巩固

□已掌握

3

第二次鸦片战争对中国产生了怎样的影响?

第二次鸦片战争使中国丧失更多主权,西方侵略势力由东南沿海一带深入到长江中下游地区,中国的半殖民地化程度进一步加深。

□未掌握

□要巩固

□已掌握

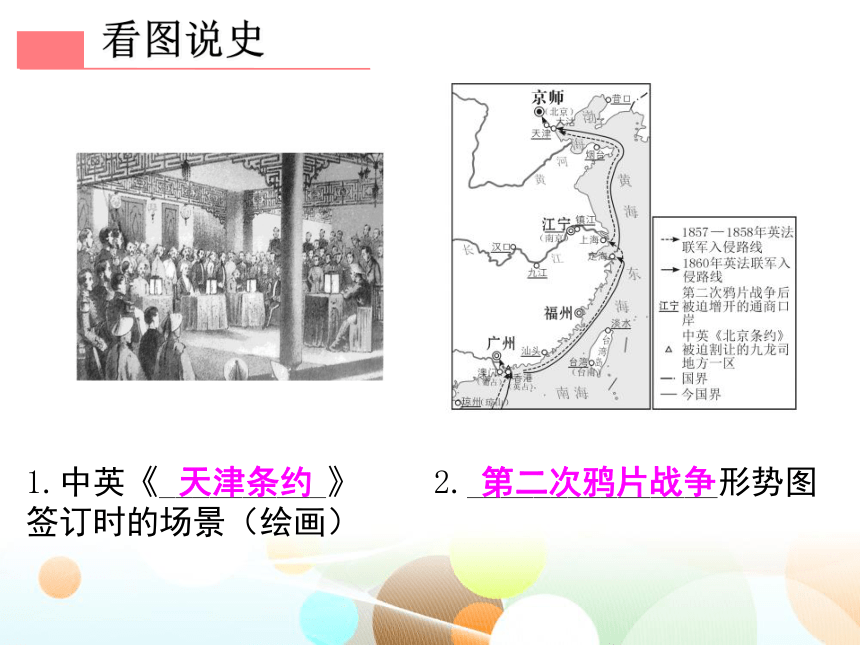

看图说史

1.中英《__________》

签订时的场景(绘画)

天津条约

2._______________形势图

第二次鸦片战争

3.__________遗址

圆明园

4._________

总理衙门

5.__________侵占中国北方领土示意图

沙俄

随堂练习

一、单项选择题

1. 沃斯利在《1860年对中国战争的行动与述说》中指出:“我们进去的时候,这些花园还像神话故事中描述的那样神奇;而我们在10月19日离开的时候,花园已被洗劫一空,一片狼藉。”材料中的“我们”是( )

A. 英国和日本 B. 英国和美国

C. 美国和沙俄 D. 英国和法国

D

2. 法国外交部在1856年11月4日的照会中提到:“除因杀害马赖神父而要求正当的赔偿外,还打算命令帝国政府的公使和英、美全权代表在一起,采取行动要求修约。”这说明第二次鸦片战争是( )

A. 列强蓄谋发动 B. 法国单独策划

C. 因为赔偿引起 D. 因为宗教引起

A

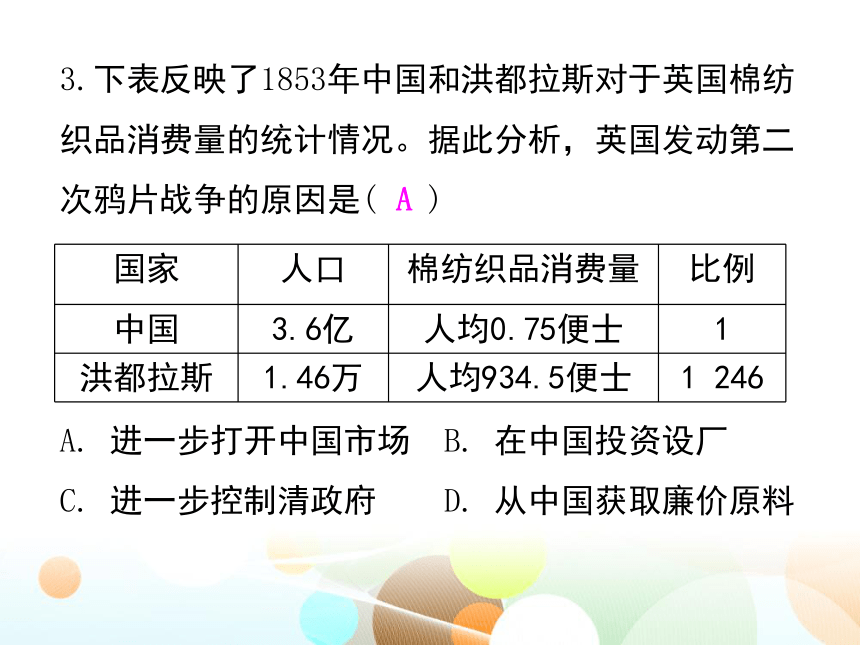

3.下表反映了1853年中国和洪都拉斯对于英国棉纺织品消费量的统计情况。据此分析,英国发动第二次鸦片战争的原因是( )

A. 进一步打开中国市场 B. 在中国投资设厂

C. 进一步控制清政府 D. 从中国获取廉价原料

A

国家

人口

棉纺织品消费量

比例

中国

3.6亿

人均0.75便士

1

洪都拉斯

1.46万

人均934.5便士

1 246

4.对历史时序的理解是学习历史应该具备的重要能力之一。下列历史事件按时间发生的先后顺序排列,正确的是( )

①第一次鸦片战争爆发 ②列强强迫清政府签订中英、中法《北京条约》 ③英法联军火烧圆明园 ④列强强迫清政府签订《天津条约》

A. ①②③④ B. ①③④②

C. ①④③② D. ①③②④

C

5.美国一位历史学家写道:“想象一下,哥伦比亚某可卡因(毒品)集团成功发动一起对美国的军事袭击,迫使美国允许可卡因(毒品)合法化,还需支付巨额战争赔款。……但类似的事件在19世纪中期的中国的确发生过。”下列哪一条约迫使清政府承认“可卡因(毒品)合法化”?( )

A. 《南京条约》 B. 《天津条约》

C. 《北京条约》 D. 《通商章程善后条约》

D

6. 《清史稿》记载:“十月八日英吉利、法兰西兵逼京师,上命怡亲王载垣、尚书穆萌与议和,诱执英使巴夏礼,与战,师不利。”这次侵华战争使( )

A. 中国开始沦为半殖民地半封建社会

B. 中国开始丧失关税及贸易自主权

C. 京郊皇家园林圆明园被付之一炬

D. 西方侵略势力深入中国西南腹地

C

7. 将香港岛和九龙司地方一区割给英国的条约有( )

①《南京条约》 ②《天津条约》 ③《北京条约》 ④《望厦条约》

A. ①② B. ①③

C. ③④ D. ②④

B

8. 晚清政府犹如一棵摇钱树。英法联军发动战争后疯狂地摇晃这棵摇钱树,但是许多钱却被另一个人给捡走了。根据所学知识可知,捡钱最多的“另一个人”指的是( )

A. 德国 B. 日本

C. 沙俄 D. 美国

C

9. 1860年,沙俄通过不平等条约割占了中国乌苏里江以东包括库页岛在内约40万平方千米领土。该条约是( )

A. 中俄《瑷珲条约》

B. 中俄《北京条约》

C. 中俄《改订条约》

D. 中俄《勘分西北界约记》

B

10. 第二次鸦片战争期间,侵略军所到之处,中国人民群众都自发进行了抵抗。恩格斯当时指出:“这是一场维护中华民族生存的人民战争。”中国民众自发抵抗侵略的行为( )

A. 彰显了爱国主义情怀

B. 推动了洋务运动的兴起

C. 维护了国家主权完整

D. 获得了地方政府的支持

A

二、综合题

11.清朝几代帝王调集全国的能工巧匠,历时150多年,在这里建造起中西结合、豪华壮观的皇家园林。这座皇家园林却最终被洗劫一空。阅读材料,回答问题。

材料一 在世界的某个角落,有一个世界奇迹。这个奇迹叫圆明园。……一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就尽在于此。……有一天,两个来自欧洲的强盗闯进了圆明园。一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火。……两个胜利者,一个塞满了腰包,这是看得见的,另一个装满了箱篋。他们手挽手,笑嘻嘻地回到欧洲。

——[法]维克多·雨果

材料二 美国的特命全权公使被委派到世界那一边(中国),站在树底下,手里拿着筐子,等着接他在树上的伙伴所摇撼下来的果子。甚至他还接到训令,万一树上的人和果园的主人发生纠纷,他应当出来调停。

——[美]德涅特《美国东亚外交史》

材料三 沙俄采取表面“调停”实际支持的态度。在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处。

——[德]马克思

(1)上述材料反映的事件发生在哪一次战争中?

(2)材料一中的“两个来自欧洲的强盗”和材料二中的“树上的伙伴”皆分别指哪两个国家?在这一事件中,美国扮演了什么角色?

第二次鸦片战争。

英国和法国。帮凶。

(3)与上述材料有关的这场战争给中国造成了怎样的影响?

加深了中国的民族危机,使中国的半殖民地化程度进一步加深。

(4)材料三中所说的沙俄“比任何一个参战国得到更多的好处”主要指什么?请列举数据或资料加以说明。

获得更多的土地。1858年,通过《瑷珲条约》,沙俄获得中国60多万平方千米的土地;1860年,通过《北京条约》,沙俄获得中国乌苏里江以东约40万平方千米的土地;1864年,通过《勘分西北界约记》,沙俄获得中国巴尔喀什湖以东以南约44万平方千米的土地;19世纪80年代,通过《改订条约》以及以后的5个勘界协议,沙俄获得中国西北7万多平方千米的土地。(举出一例即可)

(5)2020年10月18日,圆明园迎来罹难160周年纪念日。假如我们穿越了时光隧道,成为火烧圆明园的见证人,你将怎样用简练醒目的文字、富于感情的语言向世人报道这段历史?

英法联军闯进圆明园,掠夺圆明园的奇珍异宝,为了掩盖罪行,火烧圆明园。我们青少年要勿忘国耻,牢记历史,努力学习,振兴中华。(言之有理即可)

素养提升

史料实证

有学者认为,英法联军抢劫圆明园后,额尔金为了消灭劫掠的罪证,因而下令放火焚毁圆明园。这一观点既无理论力度,又无可信的史料依据,是主观臆想,完全不符合历史事实。还有学者认为,清政府虐杀外交使节和随团记者20人,英军焚毁圆明园的目的是对咸丰帝虐杀行径的惩罚。这一观点也未能对英军焚毁圆明园的目的做进一步的分析,且惩罚清帝虐杀行为只是英军焚毁圆明园的借口。根据英国侵略者的自供史料

记载,当初英军焚毁圆明园最终、最根本的目的,即是要对清帝进行最严厉、最直接、最深刻的精神打击与惩罚。英军从精神上打击清帝,迫使清廷从此彻底对外屈服,使中国彻底变成其殖民地。英军焚毁圆明园,是经过精心选择的。圆明园当时并非仅是清帝的游乐行宫,而是清廷的另一政治统治中心,其重要性丝毫不亚于甚至超过北京城的清宫。焚毁圆明园,对于清帝准定是一大打击。

——摘编自王开玺《英军焚毁圆明园原因辨析》

根据材料,概括“英军焚毁圆明园”的原因。

打击清政府,迫使清廷从此对外屈服,使中国彻底变成其殖民地。

拓展阅读

如何区分直接原因、根本原因

根本原因,指的是导致事物发生变化的根源或导致事物发生变化的最本质原因。直接原因,指的是对事物的发生发展起到最直接的推动,并直接促使其发生变化的原因。以第二次鸦片战争爆发的原因为例,最根本的原因是列强希望进一步打开中国市场,扩大侵略权益。列强发动侵华战争需要一定的借口,以此掩盖其侵略的野心。“亚罗号事件”和“马神甫事件”是列强故意制造的、挑起中外矛

盾的借口,这就成为了第二次鸦片战争爆发的直接原因,起到最直接的推动作用。

第2课 第二次鸦片战争

课程标准

简述第二次鸦片战争期间英法联军火烧圆明园、沙俄通过不平等条约割占中国北方大片领土的侵略史实。

外交:外国公使可以进驻北京

开埠:增开汉口、④______等十处为通商口岸

航行:外国商船和军舰可以在⑤______各口岸自由航行

知识梳理

第二次鸦片战争

英法再次发动侵华战争

目的:进一步打开①__________,扩大侵略权益

借口:英、法两国在俄、美两国的支持下,分别以“②__________事件”和“马神甫事件”为借口

时间:1856年10月—③__________年10月

中国市场

亚罗号

1860

条约

《天津条约》

(俄、美、英、法)

南京

长江

《⑥___________________》(英、法、美):被迫承认鸦片贸易合法化

通商章程善后条约

借口:1860年,英、法两国借口换约受阻

概况:英、法两国再次出兵占领天津,进逼北京,⑦__________帝逃往承

德避暑山庄。奕?作为议和大臣留守北京。10月,⑧________联军对圆明园进行大肆抢劫,之后又放火烧毁

火烧圆明园与《北京条约》的签订

火烧圆明园

咸丰

英法

《北京条约》

承认《⑨__________》继续有效

开埠:增开⑩__________为商埠

割地:割_________地方一区给英国

赔款:赔款额大幅增加

天津条约

天津

九龙司

沙俄侵占中国北方大片领土:第二次鸦片战争前后,沙俄共割占了中国东北和西北________多万平方千米领土

影响:西方侵略势力由东南沿海一带深入到长江中下游地区;中国的半殖民地化程度_______加深

150

进一步

重点句子

序号

考点问题

解答

掌握程度

1

第二次鸦片战争中,英法联军对人类文明破坏的表现是什么?

1860年,英法联军攻占北京,洗劫并火烧圆明园。

□未掌握

□要巩固

□已掌握

2

沙俄在第二次鸦片战争前后侵略中国的表现是什么?

第二次鸦片战争前后,沙俄共割占了中国东北和西北150多万平方千米领土。

□未掌握

□要巩固

□已掌握

3

第二次鸦片战争对中国产生了怎样的影响?

第二次鸦片战争使中国丧失更多主权,西方侵略势力由东南沿海一带深入到长江中下游地区,中国的半殖民地化程度进一步加深。

□未掌握

□要巩固

□已掌握

看图说史

1.中英《__________》

签订时的场景(绘画)

天津条约

2._______________形势图

第二次鸦片战争

3.__________遗址

圆明园

4._________

总理衙门

5.__________侵占中国北方领土示意图

沙俄

随堂练习

一、单项选择题

1. 沃斯利在《1860年对中国战争的行动与述说》中指出:“我们进去的时候,这些花园还像神话故事中描述的那样神奇;而我们在10月19日离开的时候,花园已被洗劫一空,一片狼藉。”材料中的“我们”是( )

A. 英国和日本 B. 英国和美国

C. 美国和沙俄 D. 英国和法国

D

2. 法国外交部在1856年11月4日的照会中提到:“除因杀害马赖神父而要求正当的赔偿外,还打算命令帝国政府的公使和英、美全权代表在一起,采取行动要求修约。”这说明第二次鸦片战争是( )

A. 列强蓄谋发动 B. 法国单独策划

C. 因为赔偿引起 D. 因为宗教引起

A

3.下表反映了1853年中国和洪都拉斯对于英国棉纺织品消费量的统计情况。据此分析,英国发动第二次鸦片战争的原因是( )

A. 进一步打开中国市场 B. 在中国投资设厂

C. 进一步控制清政府 D. 从中国获取廉价原料

A

国家

人口

棉纺织品消费量

比例

中国

3.6亿

人均0.75便士

1

洪都拉斯

1.46万

人均934.5便士

1 246

4.对历史时序的理解是学习历史应该具备的重要能力之一。下列历史事件按时间发生的先后顺序排列,正确的是( )

①第一次鸦片战争爆发 ②列强强迫清政府签订中英、中法《北京条约》 ③英法联军火烧圆明园 ④列强强迫清政府签订《天津条约》

A. ①②③④ B. ①③④②

C. ①④③② D. ①③②④

C

5.美国一位历史学家写道:“想象一下,哥伦比亚某可卡因(毒品)集团成功发动一起对美国的军事袭击,迫使美国允许可卡因(毒品)合法化,还需支付巨额战争赔款。……但类似的事件在19世纪中期的中国的确发生过。”下列哪一条约迫使清政府承认“可卡因(毒品)合法化”?( )

A. 《南京条约》 B. 《天津条约》

C. 《北京条约》 D. 《通商章程善后条约》

D

6. 《清史稿》记载:“十月八日英吉利、法兰西兵逼京师,上命怡亲王载垣、尚书穆萌与议和,诱执英使巴夏礼,与战,师不利。”这次侵华战争使( )

A. 中国开始沦为半殖民地半封建社会

B. 中国开始丧失关税及贸易自主权

C. 京郊皇家园林圆明园被付之一炬

D. 西方侵略势力深入中国西南腹地

C

7. 将香港岛和九龙司地方一区割给英国的条约有( )

①《南京条约》 ②《天津条约》 ③《北京条约》 ④《望厦条约》

A. ①② B. ①③

C. ③④ D. ②④

B

8. 晚清政府犹如一棵摇钱树。英法联军发动战争后疯狂地摇晃这棵摇钱树,但是许多钱却被另一个人给捡走了。根据所学知识可知,捡钱最多的“另一个人”指的是( )

A. 德国 B. 日本

C. 沙俄 D. 美国

C

9. 1860年,沙俄通过不平等条约割占了中国乌苏里江以东包括库页岛在内约40万平方千米领土。该条约是( )

A. 中俄《瑷珲条约》

B. 中俄《北京条约》

C. 中俄《改订条约》

D. 中俄《勘分西北界约记》

B

10. 第二次鸦片战争期间,侵略军所到之处,中国人民群众都自发进行了抵抗。恩格斯当时指出:“这是一场维护中华民族生存的人民战争。”中国民众自发抵抗侵略的行为( )

A. 彰显了爱国主义情怀

B. 推动了洋务运动的兴起

C. 维护了国家主权完整

D. 获得了地方政府的支持

A

二、综合题

11.清朝几代帝王调集全国的能工巧匠,历时150多年,在这里建造起中西结合、豪华壮观的皇家园林。这座皇家园林却最终被洗劫一空。阅读材料,回答问题。

材料一 在世界的某个角落,有一个世界奇迹。这个奇迹叫圆明园。……一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就尽在于此。……有一天,两个来自欧洲的强盗闯进了圆明园。一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火。……两个胜利者,一个塞满了腰包,这是看得见的,另一个装满了箱篋。他们手挽手,笑嘻嘻地回到欧洲。

——[法]维克多·雨果

材料二 美国的特命全权公使被委派到世界那一边(中国),站在树底下,手里拿着筐子,等着接他在树上的伙伴所摇撼下来的果子。甚至他还接到训令,万一树上的人和果园的主人发生纠纷,他应当出来调停。

——[美]德涅特《美国东亚外交史》

材料三 沙俄采取表面“调停”实际支持的态度。在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处。

——[德]马克思

(1)上述材料反映的事件发生在哪一次战争中?

(2)材料一中的“两个来自欧洲的强盗”和材料二中的“树上的伙伴”皆分别指哪两个国家?在这一事件中,美国扮演了什么角色?

第二次鸦片战争。

英国和法国。帮凶。

(3)与上述材料有关的这场战争给中国造成了怎样的影响?

加深了中国的民族危机,使中国的半殖民地化程度进一步加深。

(4)材料三中所说的沙俄“比任何一个参战国得到更多的好处”主要指什么?请列举数据或资料加以说明。

获得更多的土地。1858年,通过《瑷珲条约》,沙俄获得中国60多万平方千米的土地;1860年,通过《北京条约》,沙俄获得中国乌苏里江以东约40万平方千米的土地;1864年,通过《勘分西北界约记》,沙俄获得中国巴尔喀什湖以东以南约44万平方千米的土地;19世纪80年代,通过《改订条约》以及以后的5个勘界协议,沙俄获得中国西北7万多平方千米的土地。(举出一例即可)

(5)2020年10月18日,圆明园迎来罹难160周年纪念日。假如我们穿越了时光隧道,成为火烧圆明园的见证人,你将怎样用简练醒目的文字、富于感情的语言向世人报道这段历史?

英法联军闯进圆明园,掠夺圆明园的奇珍异宝,为了掩盖罪行,火烧圆明园。我们青少年要勿忘国耻,牢记历史,努力学习,振兴中华。(言之有理即可)

素养提升

史料实证

有学者认为,英法联军抢劫圆明园后,额尔金为了消灭劫掠的罪证,因而下令放火焚毁圆明园。这一观点既无理论力度,又无可信的史料依据,是主观臆想,完全不符合历史事实。还有学者认为,清政府虐杀外交使节和随团记者20人,英军焚毁圆明园的目的是对咸丰帝虐杀行径的惩罚。这一观点也未能对英军焚毁圆明园的目的做进一步的分析,且惩罚清帝虐杀行为只是英军焚毁圆明园的借口。根据英国侵略者的自供史料

记载,当初英军焚毁圆明园最终、最根本的目的,即是要对清帝进行最严厉、最直接、最深刻的精神打击与惩罚。英军从精神上打击清帝,迫使清廷从此彻底对外屈服,使中国彻底变成其殖民地。英军焚毁圆明园,是经过精心选择的。圆明园当时并非仅是清帝的游乐行宫,而是清廷的另一政治统治中心,其重要性丝毫不亚于甚至超过北京城的清宫。焚毁圆明园,对于清帝准定是一大打击。

——摘编自王开玺《英军焚毁圆明园原因辨析》

根据材料,概括“英军焚毁圆明园”的原因。

打击清政府,迫使清廷从此对外屈服,使中国彻底变成其殖民地。

拓展阅读

如何区分直接原因、根本原因

根本原因,指的是导致事物发生变化的根源或导致事物发生变化的最本质原因。直接原因,指的是对事物的发生发展起到最直接的推动,并直接促使其发生变化的原因。以第二次鸦片战争爆发的原因为例,最根本的原因是列强希望进一步打开中国市场,扩大侵略权益。列强发动侵华战争需要一定的借口,以此掩盖其侵略的野心。“亚罗号事件”和“马神甫事件”是列强故意制造的、挑起中外矛

盾的借口,这就成为了第二次鸦片战争爆发的直接原因,起到最直接的推动作用。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹