第19课北魏政治和北方民族大交融 课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课北魏政治和北方民族大交融 课件(17张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-24 00:29:10 | ||

图片预览

文档简介

第19课

北魏政治和北方民族大交融

学习目标

1.了解淝水之战、北魏孝文帝改革、北方地区的民族交融等基本史实,思考认识历史发展的必然性。

2.掌握改革带来的影响及历史意义。

3.解读民族交融的重要性。

教学重难点

重点:

难点:

①北魏孝文帝改革、

②北方地区的民族交融

对北方地区的民族交融的评价

我们前秦当今,重兵百万,投鞭断流,是时候一统全国了,唯一的心头刺是南方的东晋了,待我发动百万大军一举击败东晋,统一中国指日可待也。

只要我们团结一致,从容应对,讲究技巧,以一抵十,战胜前秦并非完全不可。

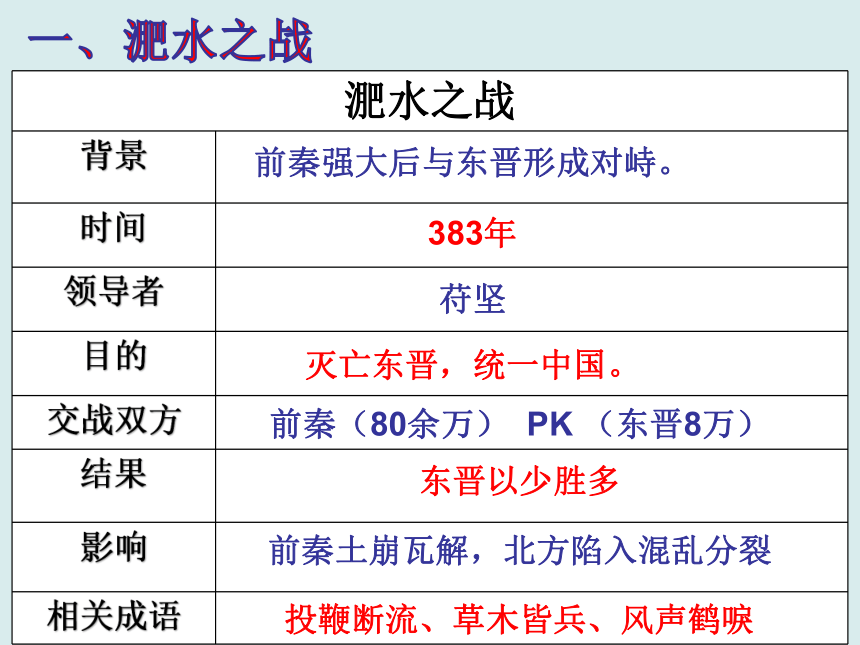

淝水之战

背景

时间

领导者

目的

交战双方

结果

影响

相关成语

前秦强大后与东晋形成对峙。

383年

灭亡东晋,统一中国。

前秦(80余万) PK (东晋8万)

东晋以少胜多

前秦土崩瓦解,北方陷入混乱分裂

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳

苻坚

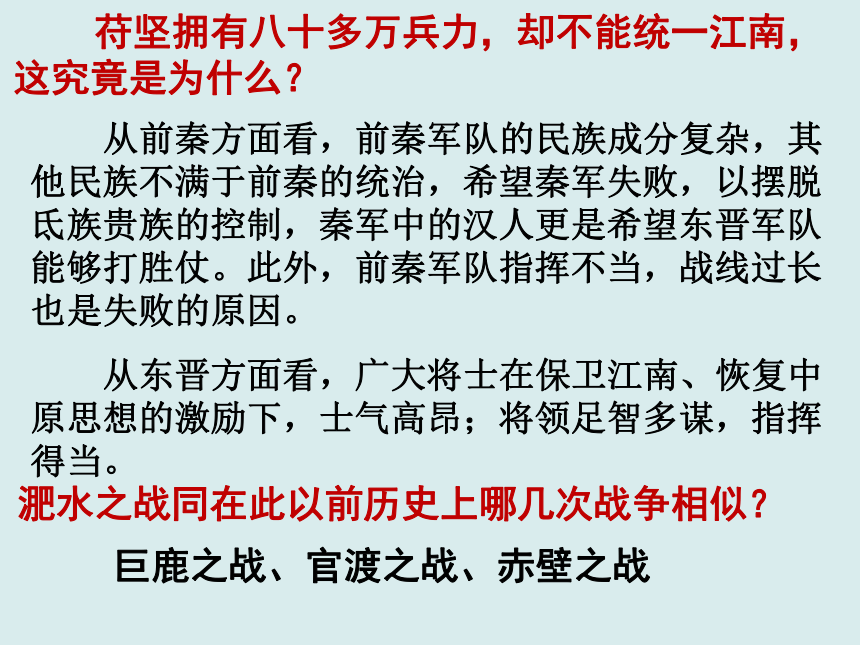

苻坚拥有八十多万兵力,却不能统一江南,这究竟是为什么?

从前秦方面看,前秦军队的民族成分复杂,其他民族不满于前秦的统治,希望秦军失败,以摆脱氐族贵族的控制,秦军中的汉人更是希望东晋军队能够打胜仗。此外,前秦军队指挥不当,战线过长也是失败的原因。

从东晋方面看,广大将士在保卫江南、恢复中原思想的激励下,士气高昂;将领足智多谋,指挥得当。

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

问题思考:

1.北魏是何时建立的?又是何时统一北方的?孝文帝改革的背景是什么?

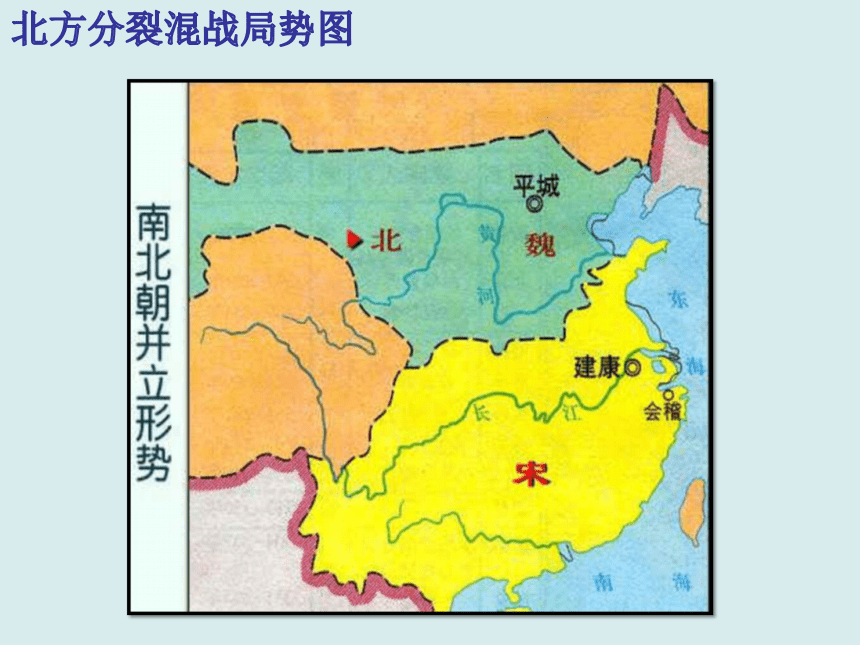

时间:①4世纪后期建立北魏,439年,

背景:

①4世纪后期建立北魏,439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

②北方民族长期杂居,要治理好广大的北方地区不免困难重重。(改革迫在眉睫)

材料一:禁用鲜卑语,统一使用汉语……30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或者罢官。

材料中反映的是中国历史上哪次改革?阅读课本完成下列表格。

孝文帝

措 施

意 义

迁 都

汉 化

措 施

迁都洛阳

加强了与汉族的交往,促进了洛阳的繁荣。

在朝廷中必须使用汉语;

以汉服代替鲜卑服;

改鲜卑姓为汉姓;

鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;

采用汉族政治制度、法律

减少了民族隔阂;

促进了鲜卑人对汉族文化的认同;

促进了民族交融,

增强了北魏的实力

何为“民族交融”呢?

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。它是中国古代历史上一种进步的历史现象。

问题思考:

阅读教材分析归纳北方地区民族交融的表现、意义及如何评价民族交融这一历史现象呢?

(分组讨论,思考问题,完成下列表格,限时3分钟)

北方地区的民族大交融

交融方式

表现

意义

生产方式

政治制度

思想文化

社会习俗

民族心理

北学农业,汉学畜牧

北学汉族的君主专制

北学汉语,汉学乐、舞

各民族相互学习

胡汉观念逐渐淡薄

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。P96

评价:

这一时期的民族关系,既有紧张又有缓和,但在总体上,以民族交融为主流,这一趋势顺应历史发展潮流。

课堂小结

淝水之战

孝文帝改革

汉化措施

促进民

族交融

迁都洛阳

前秦衰败

北魏统一

随堂训练

1.许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌

③草木皆兵 ④风声鹤唳

A.①③ B.②③

C.①④ D.③④

D

2.三国两晋南北朝时期,是我国历史上的大分裂时期。下列政权曾经统一过北方的是( )

①曹魏 ②西晋

③东晋 ④北魏

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

C

北魏政治和北方民族大交融

学习目标

1.了解淝水之战、北魏孝文帝改革、北方地区的民族交融等基本史实,思考认识历史发展的必然性。

2.掌握改革带来的影响及历史意义。

3.解读民族交融的重要性。

教学重难点

重点:

难点:

①北魏孝文帝改革、

②北方地区的民族交融

对北方地区的民族交融的评价

我们前秦当今,重兵百万,投鞭断流,是时候一统全国了,唯一的心头刺是南方的东晋了,待我发动百万大军一举击败东晋,统一中国指日可待也。

只要我们团结一致,从容应对,讲究技巧,以一抵十,战胜前秦并非完全不可。

淝水之战

背景

时间

领导者

目的

交战双方

结果

影响

相关成语

前秦强大后与东晋形成对峙。

383年

灭亡东晋,统一中国。

前秦(80余万) PK (东晋8万)

东晋以少胜多

前秦土崩瓦解,北方陷入混乱分裂

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳

苻坚

苻坚拥有八十多万兵力,却不能统一江南,这究竟是为什么?

从前秦方面看,前秦军队的民族成分复杂,其他民族不满于前秦的统治,希望秦军失败,以摆脱氐族贵族的控制,秦军中的汉人更是希望东晋军队能够打胜仗。此外,前秦军队指挥不当,战线过长也是失败的原因。

从东晋方面看,广大将士在保卫江南、恢复中原思想的激励下,士气高昂;将领足智多谋,指挥得当。

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

问题思考:

1.北魏是何时建立的?又是何时统一北方的?孝文帝改革的背景是什么?

时间:①4世纪后期建立北魏,439年,

背景:

①4世纪后期建立北魏,439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

②北方民族长期杂居,要治理好广大的北方地区不免困难重重。(改革迫在眉睫)

材料一:禁用鲜卑语,统一使用汉语……30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或者罢官。

材料中反映的是中国历史上哪次改革?阅读课本完成下列表格。

孝文帝

措 施

意 义

迁 都

汉 化

措 施

迁都洛阳

加强了与汉族的交往,促进了洛阳的繁荣。

在朝廷中必须使用汉语;

以汉服代替鲜卑服;

改鲜卑姓为汉姓;

鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;

采用汉族政治制度、法律

减少了民族隔阂;

促进了鲜卑人对汉族文化的认同;

促进了民族交融,

增强了北魏的实力

何为“民族交融”呢?

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。它是中国古代历史上一种进步的历史现象。

问题思考:

阅读教材分析归纳北方地区民族交融的表现、意义及如何评价民族交融这一历史现象呢?

(分组讨论,思考问题,完成下列表格,限时3分钟)

北方地区的民族大交融

交融方式

表现

意义

生产方式

政治制度

思想文化

社会习俗

民族心理

北学农业,汉学畜牧

北学汉族的君主专制

北学汉语,汉学乐、舞

各民族相互学习

胡汉观念逐渐淡薄

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。P96

评价:

这一时期的民族关系,既有紧张又有缓和,但在总体上,以民族交融为主流,这一趋势顺应历史发展潮流。

课堂小结

淝水之战

孝文帝改革

汉化措施

促进民

族交融

迁都洛阳

前秦衰败

北魏统一

随堂训练

1.许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌

③草木皆兵 ④风声鹤唳

A.①③ B.②③

C.①④ D.③④

D

2.三国两晋南北朝时期,是我国历史上的大分裂时期。下列政权曾经统一过北方的是( )

①曹魏 ②西晋

③东晋 ④北魏

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

C

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史