北师大版数学二年级上册总复习——图形与几何 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版数学二年级上册总复习——图形与几何 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 54.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-08-24 07:23:11 | ||

图片预览

文档简介

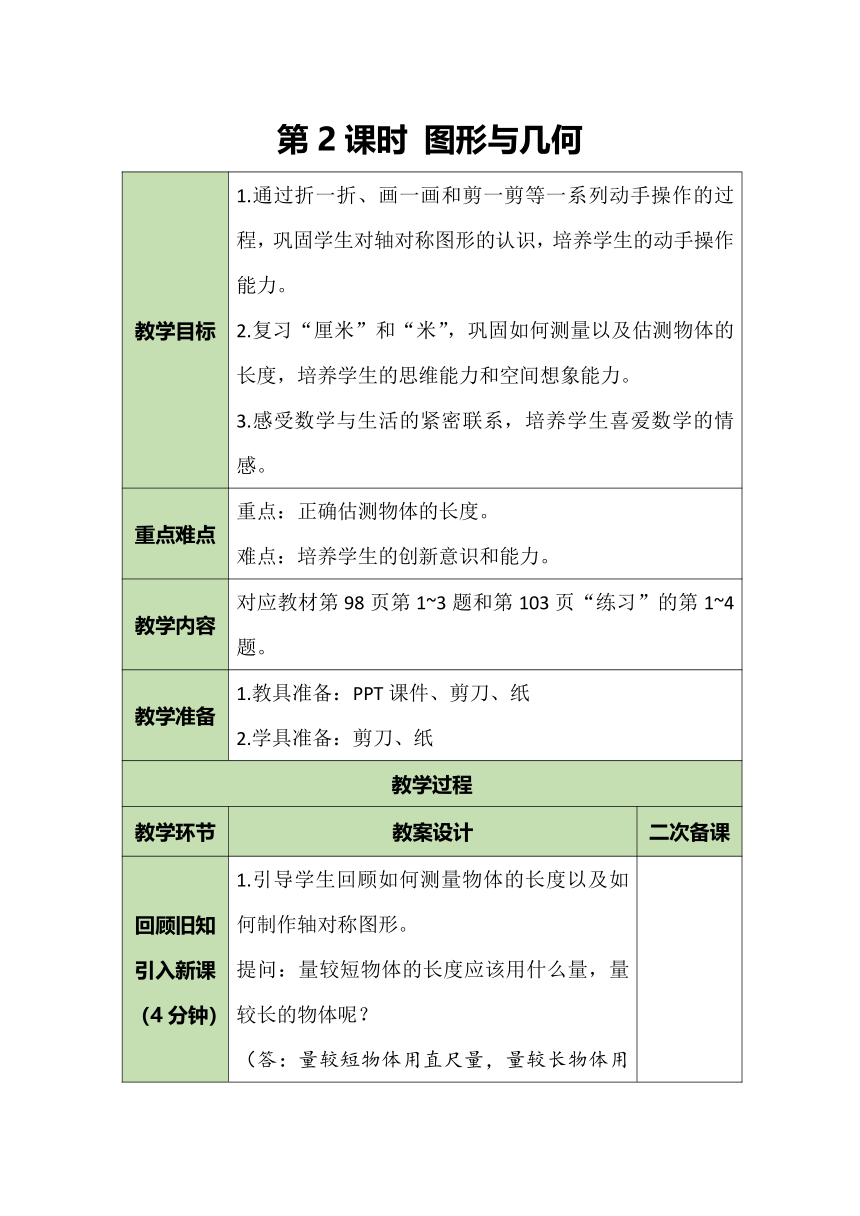

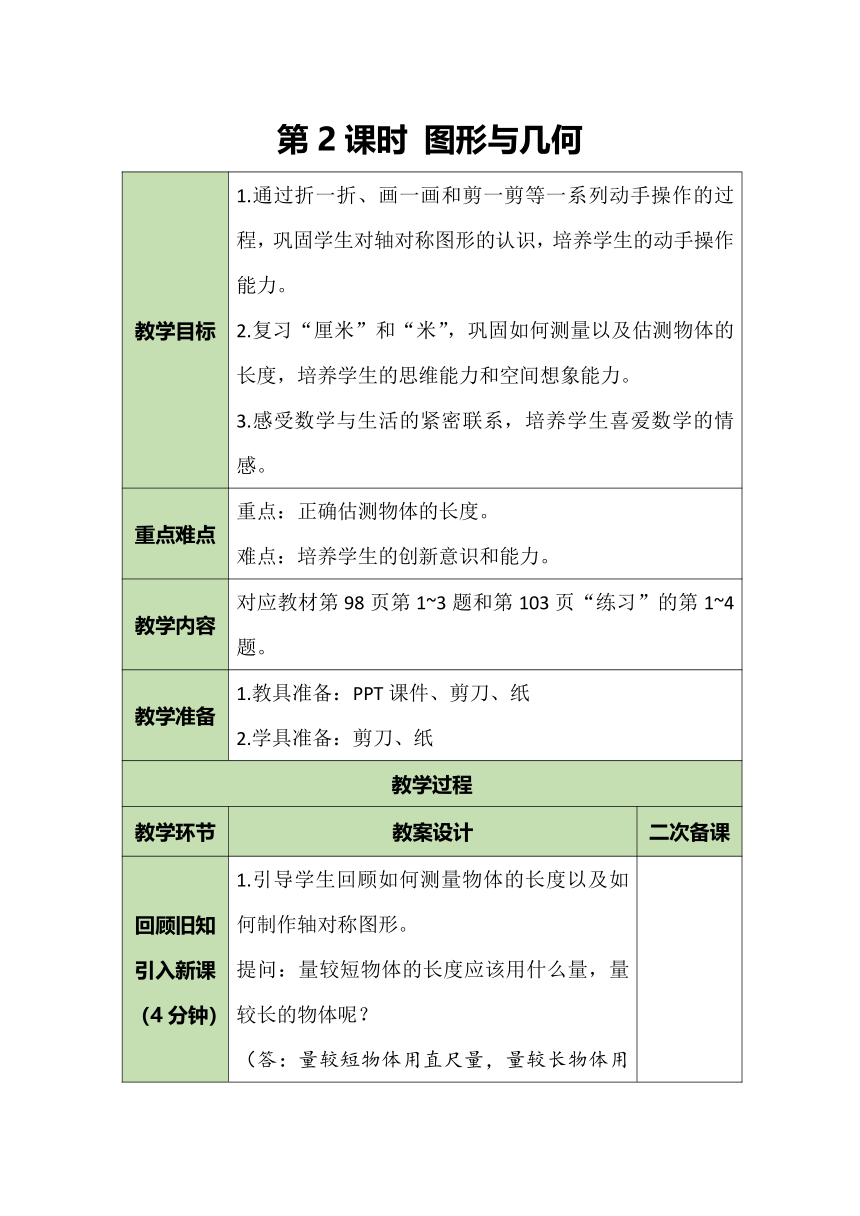

第2课时 图形与几何

教学目标 1.通过折一折、画一画和剪一剪等一系列动手操作的过程,巩固学生对轴对称图形的认识,培养学生的动手操作能力。

2.复习“厘米”和“米”,巩固如何测量以及估测物体的长度,培养学生的思维能力和空间想象能力。

3.感受数学与生活的紧密联系,培养学生喜爱数学的情感。

重点难点 重点:正确估测物体的长度。

难点:培养学生的创新意识和能力。

教学内容 对应教材第98页第1~3题和第103页“练习”的第1~4题。

教学准备 1.教具准备:PPT课件、剪刀、纸

2.学具准备:剪刀、纸

教学过程

教学环节 教案设计 二次备课

回顾旧知 引入新课

(4分钟) 1.引导学生回顾如何测量物体的长度以及如何制作轴对称图形。

提问:量较短物体的长度应该用什么量,量较长的物体呢?

(答:量较短物体用直尺量,量较长物体用米尺量。)

提问:轴对称图形有什么特点,如何制作轴对称图形?

2.引出课题,明确本节课的学习内容。

今天这节课,我们就一起来复习“图形与几何”的相关知识。

创设情境

自主探究

(26分钟)

创设情境

自主探究

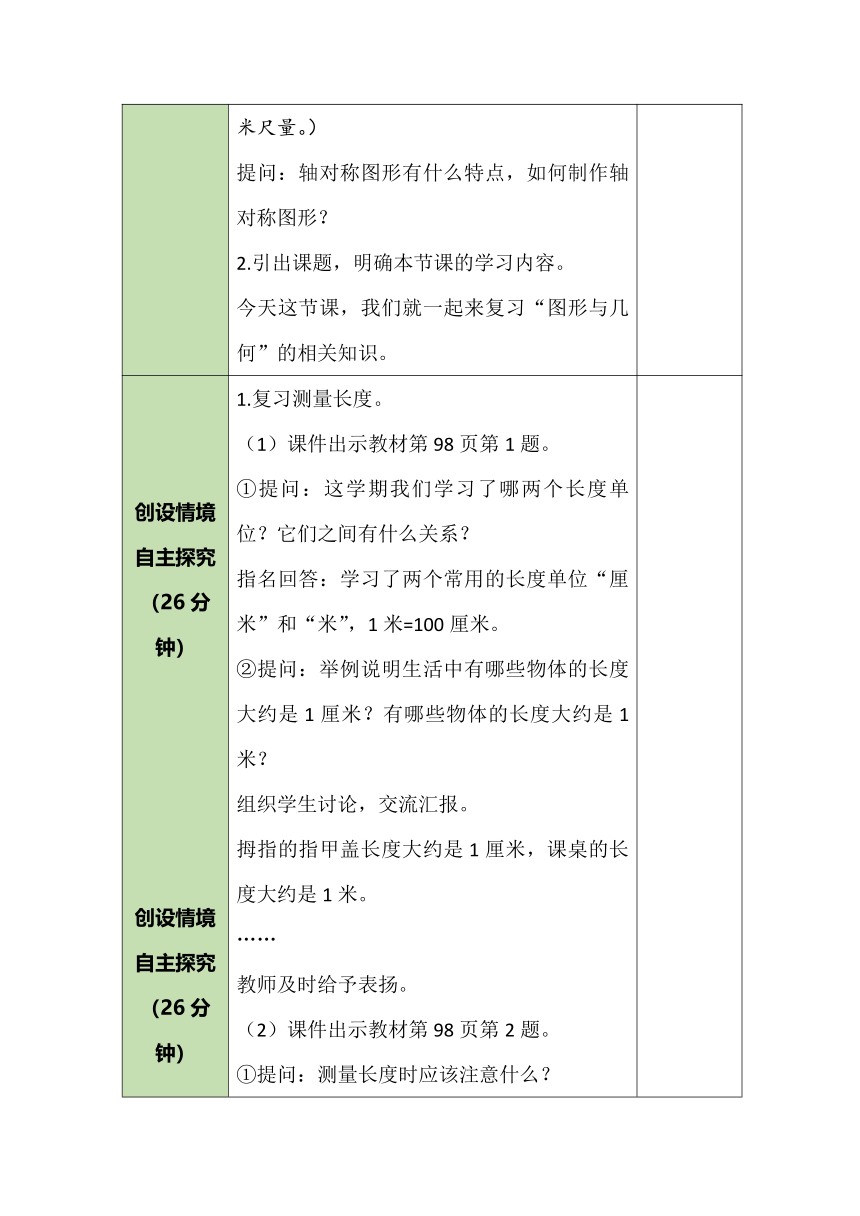

(26分钟) 1.复习测量长度。

(1)课件出示教材第98页第1题。

①提问:这学期我们学习了哪两个长度单位?它们之间有什么关系?

指名回答:学习了两个常用的长度单位“厘米”和“米”,1米=100厘米。

②提问:举例说明生活中有哪些物体的长度大约是1厘米?有哪些物体的长度大约是1米?

组织学生讨论,交流汇报。

拇指的指甲盖长度大约是1厘米,课桌的长度大约是1米。

……

教师及时给予表扬。

(2)课件出示教材第98页第2题。

①提问:测量长度时应该注意什么?

②组织学生讨论,回顾测量长度的方法,交流汇报。

测量时要注意把尺子的0刻度与物体的一端对齐,物体的另一端到尺子的什么刻度,读出来就是物体的长度。

③指名学生读出长度。

(3)课件出示教材第98页第3题。

提问:说一说在生活中可以用什么方法对长度进行估计。

引导学生回答可以把要估计的物品的长度与1厘米或1米比一比。

2.复习轴对称图形。

(1)课件出示教材第103页第4题。

提问:轴对称图形有什么特点?生活中有哪些轴对称图形?又该如何制作轴对称图形?

组织学生交流讨论,指名回答,教师归纳。

(2)在教师的指导下正确剪出轴对称图形完成第4题。

课堂练习 巩固提高

(6分钟) 1.完成教材第103页“练习”第1题。

2.完成教材第103页“练习”第2题。

3.完成教材第103页“练习”第3题。

课堂小结 课后作业

(4分钟) 1.(1)教师总结本节课的学习内容。

(2)学生谈本节课学习的收获。

2.布置作业。

见本书配套练习题。

课堂板书

教学反思 本节课教学主要是引导学生回顾“图形与几何”部分的相关知识点,能在头脑中呈现相关的表象,逐步构建知识系统。教学中通过结合具体例子能加深学生对测量知识的认识,培养学生的估测意识和能力,使数学更贴近学生,让学生用数学的眼光去观察和认识身边的各种事物,感受到数学与生活的紧密联系,展现数学的魅力。

教学目标 1.通过折一折、画一画和剪一剪等一系列动手操作的过程,巩固学生对轴对称图形的认识,培养学生的动手操作能力。

2.复习“厘米”和“米”,巩固如何测量以及估测物体的长度,培养学生的思维能力和空间想象能力。

3.感受数学与生活的紧密联系,培养学生喜爱数学的情感。

重点难点 重点:正确估测物体的长度。

难点:培养学生的创新意识和能力。

教学内容 对应教材第98页第1~3题和第103页“练习”的第1~4题。

教学准备 1.教具准备:PPT课件、剪刀、纸

2.学具准备:剪刀、纸

教学过程

教学环节 教案设计 二次备课

回顾旧知 引入新课

(4分钟) 1.引导学生回顾如何测量物体的长度以及如何制作轴对称图形。

提问:量较短物体的长度应该用什么量,量较长的物体呢?

(答:量较短物体用直尺量,量较长物体用米尺量。)

提问:轴对称图形有什么特点,如何制作轴对称图形?

2.引出课题,明确本节课的学习内容。

今天这节课,我们就一起来复习“图形与几何”的相关知识。

创设情境

自主探究

(26分钟)

创设情境

自主探究

(26分钟) 1.复习测量长度。

(1)课件出示教材第98页第1题。

①提问:这学期我们学习了哪两个长度单位?它们之间有什么关系?

指名回答:学习了两个常用的长度单位“厘米”和“米”,1米=100厘米。

②提问:举例说明生活中有哪些物体的长度大约是1厘米?有哪些物体的长度大约是1米?

组织学生讨论,交流汇报。

拇指的指甲盖长度大约是1厘米,课桌的长度大约是1米。

……

教师及时给予表扬。

(2)课件出示教材第98页第2题。

①提问:测量长度时应该注意什么?

②组织学生讨论,回顾测量长度的方法,交流汇报。

测量时要注意把尺子的0刻度与物体的一端对齐,物体的另一端到尺子的什么刻度,读出来就是物体的长度。

③指名学生读出长度。

(3)课件出示教材第98页第3题。

提问:说一说在生活中可以用什么方法对长度进行估计。

引导学生回答可以把要估计的物品的长度与1厘米或1米比一比。

2.复习轴对称图形。

(1)课件出示教材第103页第4题。

提问:轴对称图形有什么特点?生活中有哪些轴对称图形?又该如何制作轴对称图形?

组织学生交流讨论,指名回答,教师归纳。

(2)在教师的指导下正确剪出轴对称图形完成第4题。

课堂练习 巩固提高

(6分钟) 1.完成教材第103页“练习”第1题。

2.完成教材第103页“练习”第2题。

3.完成教材第103页“练习”第3题。

课堂小结 课后作业

(4分钟) 1.(1)教师总结本节课的学习内容。

(2)学生谈本节课学习的收获。

2.布置作业。

见本书配套练习题。

课堂板书

教学反思 本节课教学主要是引导学生回顾“图形与几何”部分的相关知识点,能在头脑中呈现相关的表象,逐步构建知识系统。教学中通过结合具体例子能加深学生对测量知识的认识,培养学生的估测意识和能力,使数学更贴近学生,让学生用数学的眼光去观察和认识身边的各种事物,感受到数学与生活的紧密联系,展现数学的魅力。