人教版物理八年级上册 第一章 章末复习(32张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版物理八年级上册 第一章 章末复习(32张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 822.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-08-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一章 机械运动

目录

思维导图

01

易错点透析

02

重点突破

03

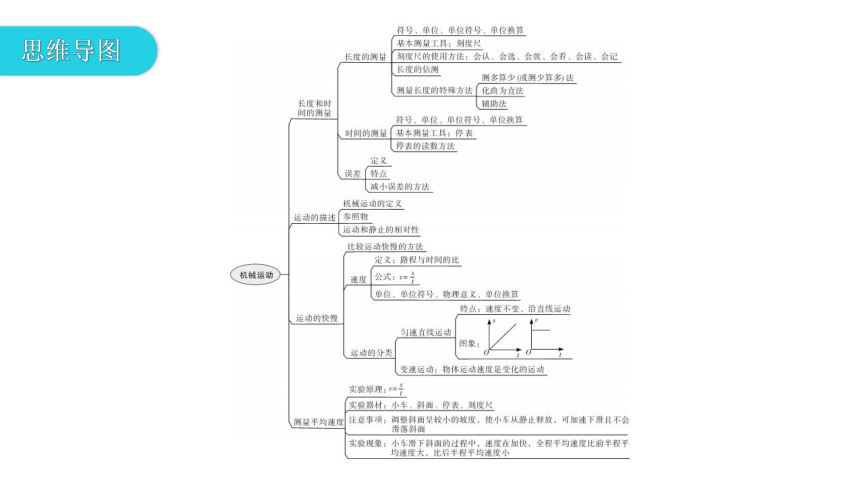

思维导图

易错点透析

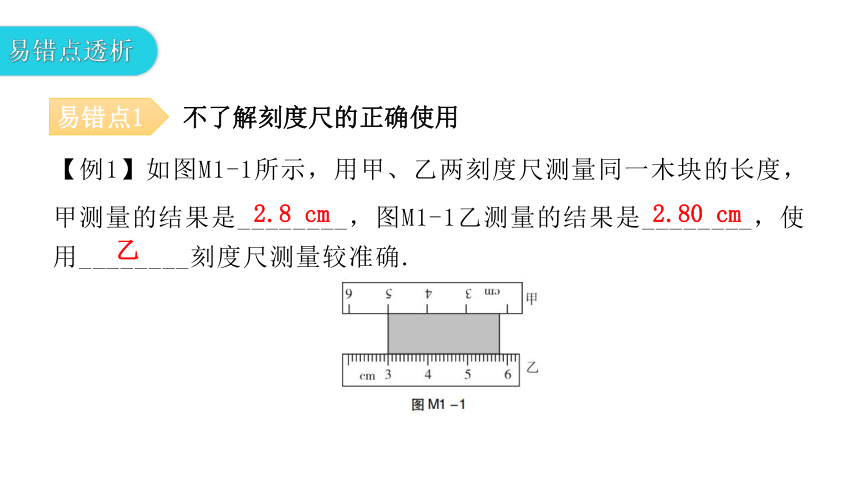

【例1】如图M1-1所示,用甲、乙两刻度尺测量同一木块的长度,

甲测量的结果是________,图M1-1乙测量的结果是________,使用________刻度尺测量较准确.

易错点1 不了解刻度尺的正确使用

2.8 cm

2.80 cm

乙

易错点拨:(1)会“认”.能正确认识刻度尺的零刻度线、量程和分度值.

(2)会“选”.指刻度尺的选择,不同的刻度尺其精确程度不同,也就是分度值不同.测量对象不同,所需的精确程度也不同.例如:在安装门窗玻璃时进行的测量准确程度要求较高,要选用分度值为1 mm 的刻度尺,而测量教室的长和宽时,准确程度要求不高,长度较大,选用分度值是1 cm且量程较大的卷尺较合适.

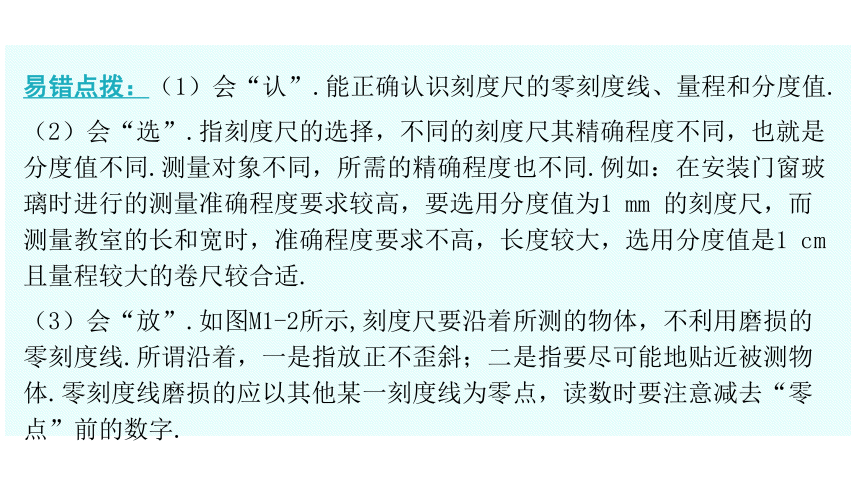

(3)会“放”.如图M1-2所示,刻度尺要沿着所测的物体,不利用磨损的零刻度线.所谓沿着,一是指放正不歪斜;二是指要尽可能地贴近被测物体.零刻度线磨损的应以其他某一刻度线为零点,读数时要注意减去“零点”前的数字.

(4)会“看”.如图M1-3所示,读数时,视线要与尺面垂直,不要斜视.

(5)会“读”.精确的测量需要估读,指在读数时,除准确读出分度值的数字(准确值)外,还要估读到分度值的下一位(估计值).如25.38 cm中,25.3 cm是准确值,0.08 cm是估计值,虽然估读的并不准确,但它对我们还是有用的,它表示该物体的长度在25.3~25.4 cm之间且更接近于25.4 cm.

(6)会“记”.记录测量结果时,除了正确无误地记下所读出的数字外,还要标明单位,只写了数字未标明单位的记录是没有意义的.

【学以致用】

1.一个同学用刻度尺测量物体的长度,四次测量结果分别是L1=1.43 cm,L2=1.44 cm,L3=1.42 cm,L4=1.42 cm,那么这个物体的长度是( )

A.1.427 5 cm B.1.43 cm C.1.42 cm D.1.428 cm

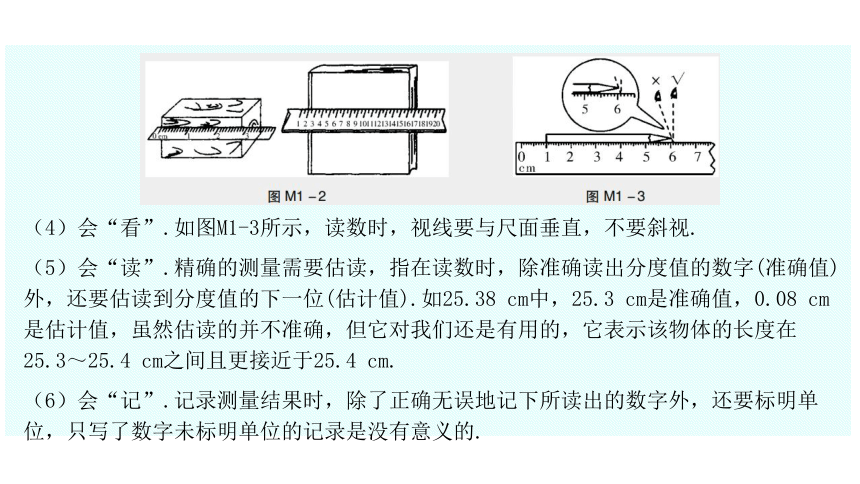

2.如图M1-4所示是用直尺测量一物体的长度,甲同学读数为41 mm,乙同学读数为41.0 mm,丙同学的读数为16 mm,丁同学的读数为16.0 mm.上述四位同学中读数正确的是__________.

B

丁同学

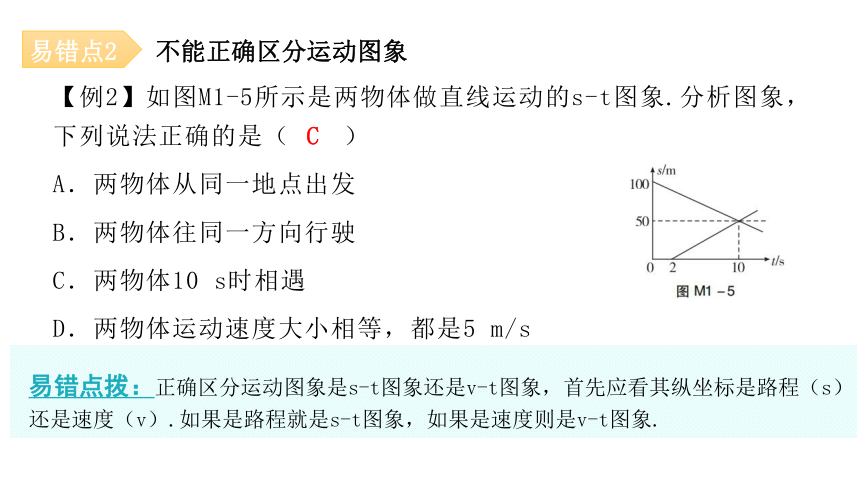

易错点2 不能正确区分运动图象

【例2】如图M1-5所示是两物体做直线运动的s-t图象.分析图象,下列说法正确的是( )

A.两物体从同一地点出发

B.两物体往同一方向行驶

C.两物体10 s时相遇

D.两物体运动速度大小相等,都是5 m/s

C

易错点拨:正确区分运动图象是s-t图象还是v-t图象,首先应看其纵坐标是路程(s)还是速度(v).如果是路程就是s-t图象,如果是速度则是v-t图象.

【学以致用】

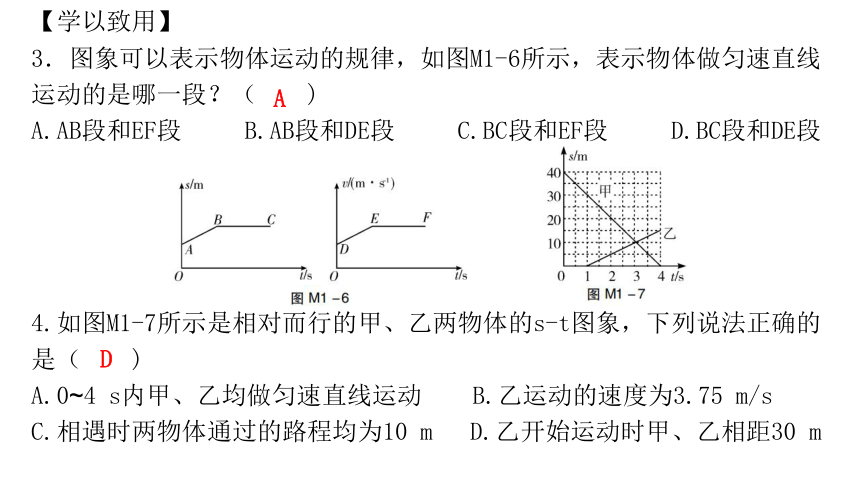

3.图象可以表示物体运动的规律,如图M1-6所示,表示物体做匀速直线运动的是哪一段?( )

A.AB段和EF段 B.AB段和DE段 C.BC段和EF段 D.BC段和DE段

4.如图M1-7所示是相对而行的甲、乙两物体的s-t图象,下列说法正确的是( )

A.0~4 s内甲、乙均做匀速直线运动 B.乙运动的速度为3.75 m/s

C.相遇时两物体通过的路程均为10 m D.乙开始运动时甲、乙相距30 m

A

D

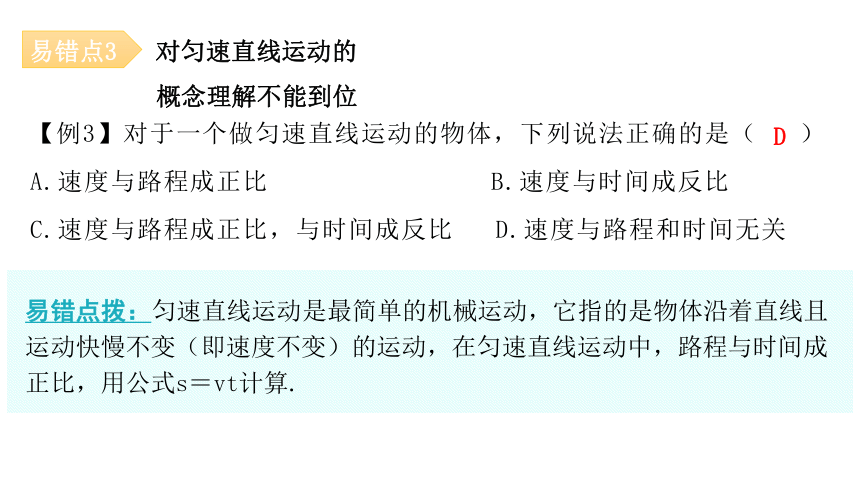

易错点3 对匀速直线运动的

概念理解不能到位

【例3】对于一个做匀速直线运动的物体,下列说法正确的是( )

A.速度与路程成正比 B.速度与时间成反比

C.速度与路程成正比,与时间成反比 D.速度与路程和时间无关

D

易错点拨:匀速直线运动是最简单的机械运动,它指的是物体沿着直线且运动快慢不变(即速度不变)的运动,在匀速直线运动中,路程与时间成正比,用公式s=vt计算.

【学以致用】

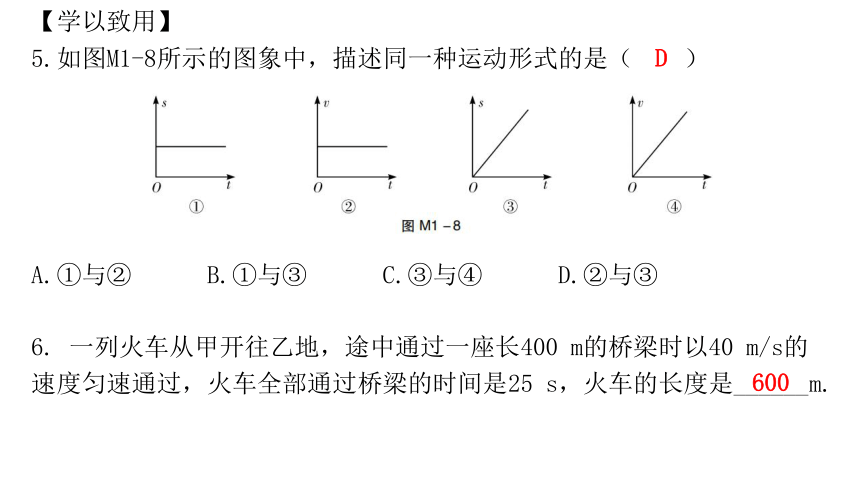

5.如图M1-8所示的图象中,描述同一种运动形式的是( )

A.①与② B.①与③ C.③与④ D.②与③

6. 一列火车从甲开往乙地,途中通过一座长400 m的桥梁时以40 m/s的速度匀速通过,火车全部通过桥梁的时间是25 s,火车的长度是______m.

D

600

重点突破

1.在下列长度单位中,由大到小的排列顺序正确的是( )

A.分米、厘米、纳米、微米 B.毫米、厘米、分米、米

C.米、分米、厘米、毫米 D.纳米、微米、毫米、厘米

重点1 不了解刻度尺的正确使用

重点分析:(1)刻度尺的分度值决定了测量结果的准确程度,被测物体的长度=末端所对刻度-起始端所对刻度.(2)测时间时应先观察表盘,弄清楚分针和秒针各转一圈的时间和每一小格所表示的分钟数和秒数.

C

2.以下估测中,最接近实际的是( )

A.中学生课桌高度约为80 cm

B.物理课本宽度约为16.9 dm

C.普通教室的高度约为4 km

D.中学生50 m短跑的速度约为20 m/s

3.下列图示中刻度尺的使用方法正确的是( )

A

D

4.下列速度中最大的是( )

A.750 m/min B.15 m/s C.36 km/h D.1 300 cm/s

5.下列有关误差和错误的说法不正确的是( )

A.误差和测量工具的精密程度有关

B.错误和使用人不遵守测量仪器的使用规则以及读取、记录结果时粗心有关

C.误差和测量人读取的估计值不同有关

D.误差和错误都是无法避免的

B

D

6.用一把刻度尺测量某物体的长度,记录到的数据是5.72 cm,5.85 cm,5.71 cm,5.73 cm;则其中不能使用(错误)的数据是__________;该物体的长度值是__________;所用的刻度尺的分度值是________;这样多次测量的目的是__________.

7.单位换算:

(1)1.8×10-6 m=__________cm=__________μm.

(2)0.4 h=__________min=__________s;

10 min=__________s=__________h.

5.85 cm

5.72 cm

减少误差

0.1 cm

1.8×10-4

1.8

24

1 440

600

1

6

8.在下列数据后面填上合适的单位.

(1)中学生步行速度约为1__________.

(2)一位身体健康的中学生脉搏跳动10次所用的时间大约是10__________.

(3)高铁行驶速度约为250__________.

(4)一根粉笔的长度约为10__________.

(5)空气中PM2.5是指直径小于或等于2.5__________的可吸入肺颗粒物.

m/s

s

km/h

cm

nm

重点2 运动与静止的相对性

重点分析:运动是绝对的,静止是相对的;判断物体是否运动的方法:一般先确定被研究的物体,其次是选定参照物,最后根据研究物体相对参照物的位置是否发生变化来确定.

9.一名跳伞运动员在下落过程中,看到身旁的直升机在向上运动,则直升机相对于地面的运动情况是( )

A.一定上升 B.一定下降

C.一定静止 D.无法判断

D

10.甲、乙、丙三架直升机同时上升且v甲<v乙<v丙.乙直升机驾驶员感到自己在下降,这是因为他选取的参照物是( )

A.地面 B.甲直升机 C.乙直升机 D.丙直升机

11.加油机给战斗机加油,以加油机为参照物,战斗机是__________,以地面为参照物,战斗机是__________.(均填“静止的”或“运动的”)

12.通常我们说的“地球绕着太阳转”是以__________为参照物,每天看到太阳自东方升起,这是以__________为参照物.

D

静止的

运动的

太阳

地面

13.在一条平直的南北方向的公路上,有甲、乙、丙三辆汽车依次向北行驶,甲、丙两车快慢相同,乙车较甲、丙两车开得快.

(1)以什么为参照物,三辆车均向北运动?

(2)以甲车为参照物,乙、丙两车各向什么方向运动?

(3)以乙车为参照物,甲、丙两车各向什么方向运动?

(4)以什么为参照物,三辆车均向南运动?

答案:

(1)地面.

(2)乙向北运动,丙静止.

(3)甲、丙两车都向南运动.

(4)以比乙快的向北运动的物体为参照物.

14.在匀速直线运动中,下列说法不正确的是( )

A.物体的速度大小不变,与路程和时间无关

B.在任何相等的时间间隔内,通过的路程总是相等的

C.从速度单位可以看出,凡是每秒内通过的路程相等的运动都是匀速直线运动

D.匀速直线运动是物体沿着直线且运动快慢不变的运动

重点3 运动的快慢

重点分析:比较物体运动快慢的两种方法:一种是在相同的时间内比较物体经过的路程,经过的路程长的物体运动得快;另一种是在物体运动相同路程的情况下,比较它们所用的时间,时间短的物体运动得快.

C

15.一个匀速直线运动的物体,8 s内通过的路程是20 m,则它在第一个2 s内通过的路程是( )

A.2.5 m B.5 m C.7.5 m D.10 m

16.某人上午8:00从起点出发,途经三个不同的路段,先是上坡路,然后是较平直的路,最后是一段下坡路,三路段的长度均相同,在三个路段上的平均行驶速度之比为1∶2∶3,此人中午12:00正好到达终点.则上午10:00他行进在( )

A.上坡路段 B.平直路段 C.下坡路段 D.无法判断

B

A

17.孙杨在里约奥运会上夺得自由泳200 m金牌.以每50 m为一个赛段,他在四个赛段的成绩如表所示,在此次比赛中,孙杨运动最快的赛段是( )

A.一 B.二 C.三 D.四

赛段

一

二

三

四

时间/s

24.47

27.11

27.25

26.60

A

18.雷达是利用电磁波来测定物体位置和速度的设备,它可以向一定方向发射电磁波(电磁波在空气中的传播速度是3×108 m/s),当遇到障碍物时要发生反射.雷达在发射和接收反射回来的电磁波时,在荧光屏上分别呈现出一个尖形波.如果雷达监视屏上显示的发射和接收的尖形波如图M1-9所示,已知雷达监视屏上相邻刻线间表示的时间间隔为10-4 s,则被监视目标与雷达的距离最接近( )

A.4.5×104 m B.6×104 m

C.9×104 m D.1.2×105 m

B

19.甲、乙两车分别从P、Q两点同时同向运动,它们的s-t图象分别如图M1-10(a)、(b)所示,经过6 s 甲、乙相遇.甲、乙的速度分别为v甲、v乙,P、Q间的距离为s,则( )

A.v甲>v乙, s=16 m B.v甲>v乙,s=8 m

C.v甲D

20.在课外实践活动中,某小组用闪光照相机探究纸锥竖直下落的运动情况,照相机每隔0.2 s曝光一次.

(1)小芳所在的兴趣小组拍下的照片如图M1-11所示,由此可以

判断纸锥下落的过程在做______(填“变速”或“匀速”)直线

运动.若测得纸锥在A、C两位置间的实际距离为7.20 cm,则此

过程中,纸锥的平均速度为______m/s.

(2)下图所示是四个速度(v)随时间(t)变化的关系图象,能反映出该纸锥下落过程中速度变化情况的是_______(填字母).

变速

0.18

A

重点4 速度的计算

重点分析:(1)物体的平均速度,必须指出是在哪段时间内,或在哪段路程内的平均速度,否则平均速度的含义就不确切了.(2)计算平均速度,总时间包括中途停留的时间.(3)平均速度不同于速度的平均值,平均速度是指物体在某段时间内或在某段路程内运动的平均速度,而速度的平均值是各段路程速度的平均值.

21.小明对一辆在平直公路上做直线运动的小车进行观测研究,图M1-12并记录了小车在这段时间内通过的路程(s)与所用的时间(t).小明根据记录的数据绘制了路程与时间的关系图象(如图M1-12).根据图象可以判断( )

A.0~7 s内,小车的平均速度是1.5 m/s

B.0~5 s内,小车的平均速度是0.4 m/s

C.5~7 s内,小车的平均速度是1 m/s

D.2~5 s内,小车运动了2 m

B

22.甲、乙两同学从家到学校所用的时间之比是5∶3,路程之比是3∶2,则甲、乙两同学从家到学校的平均速度之比是 ( )

A.5∶2 B.9∶10 C.10∶9 D.3∶5

23.茗茗家距离学校1 200 m,某天她上学时,以1 m/s的速度走完前一半的路程,为了不迟到,她改以1.5 m/s的速度走完后一半的路程,她上学时走路的平均速度是( )

A.1.2 m/s B.1.25 m/s C.2 m/s D.2.5 m/s

B

A

24.如图M1-13所示为一木块在水平面上运动时,在相等时间内连续拍摄的4次“频闪”照片,频闪的时间间隔为0.02 s.从频闪照片可判断,该木块做________(填“匀速”或“变速”)直线运动.木块从1位置运动到2位置的距离是_______cm.木块从1位置到4位置运动的速度为_______m/s.

匀速

1.80

0.9

25.小华站在铁路旁,看见远处的铁路检修工人用小铁锤向铁轨敲了一下,他贴近铁轨,过了一会儿听见了两次敲击声.若两次声音间隔为0.5 s,小华离敲击处183.6 m,求声音在铁轨中传播的速度是多少?(已知声音在空气中的传播速度是340 m/s)

解:声音在空气中的传播时间 = = 0.54 s,

声音在铁轨中的传播时间t2 = t1-0.5 s = 0.04 s,

声音在铁轨中的传播速度 = =4 590 m/s.

答:声音在铁轨中传播的速度是4 590 m/s.

26.某司机驾车前行,突然发现前方80 m处有障碍物.司机从发现险情到踩刹车制动需要的反应时间为0.75 s,这段时间内汽车保持原速前行了15 m.汽车制动后还要继续向前滑行30 m才能停下.求:

(1)汽车制动前的速度是多少?

(2)若司机酒后驾车,反应时间是平时的4倍,请通过计算判断汽车是否撞上障碍物.

解:(1)汽车制动前的速度 =20 m/s.

答:(1)汽车制动前的速度是20 m/s.

(2)若司机酒后驾车,反应时间是平时的4倍,汽车将撞上障碍物.

(2)由于反应时间t′=4t,所以反应时间内汽车运动的路程

s′=vt′=4vt=4s=4×15 m=60 m,

s总=s′+s减=60 m+30 m=90 m,

因为s总>80 m,所以汽车将撞上障碍物.

目录

思维导图

01

易错点透析

02

重点突破

03

思维导图

易错点透析

【例1】如图M1-1所示,用甲、乙两刻度尺测量同一木块的长度,

甲测量的结果是________,图M1-1乙测量的结果是________,使用________刻度尺测量较准确.

易错点1 不了解刻度尺的正确使用

2.8 cm

2.80 cm

乙

易错点拨:(1)会“认”.能正确认识刻度尺的零刻度线、量程和分度值.

(2)会“选”.指刻度尺的选择,不同的刻度尺其精确程度不同,也就是分度值不同.测量对象不同,所需的精确程度也不同.例如:在安装门窗玻璃时进行的测量准确程度要求较高,要选用分度值为1 mm 的刻度尺,而测量教室的长和宽时,准确程度要求不高,长度较大,选用分度值是1 cm且量程较大的卷尺较合适.

(3)会“放”.如图M1-2所示,刻度尺要沿着所测的物体,不利用磨损的零刻度线.所谓沿着,一是指放正不歪斜;二是指要尽可能地贴近被测物体.零刻度线磨损的应以其他某一刻度线为零点,读数时要注意减去“零点”前的数字.

(4)会“看”.如图M1-3所示,读数时,视线要与尺面垂直,不要斜视.

(5)会“读”.精确的测量需要估读,指在读数时,除准确读出分度值的数字(准确值)外,还要估读到分度值的下一位(估计值).如25.38 cm中,25.3 cm是准确值,0.08 cm是估计值,虽然估读的并不准确,但它对我们还是有用的,它表示该物体的长度在25.3~25.4 cm之间且更接近于25.4 cm.

(6)会“记”.记录测量结果时,除了正确无误地记下所读出的数字外,还要标明单位,只写了数字未标明单位的记录是没有意义的.

【学以致用】

1.一个同学用刻度尺测量物体的长度,四次测量结果分别是L1=1.43 cm,L2=1.44 cm,L3=1.42 cm,L4=1.42 cm,那么这个物体的长度是( )

A.1.427 5 cm B.1.43 cm C.1.42 cm D.1.428 cm

2.如图M1-4所示是用直尺测量一物体的长度,甲同学读数为41 mm,乙同学读数为41.0 mm,丙同学的读数为16 mm,丁同学的读数为16.0 mm.上述四位同学中读数正确的是__________.

B

丁同学

易错点2 不能正确区分运动图象

【例2】如图M1-5所示是两物体做直线运动的s-t图象.分析图象,下列说法正确的是( )

A.两物体从同一地点出发

B.两物体往同一方向行驶

C.两物体10 s时相遇

D.两物体运动速度大小相等,都是5 m/s

C

易错点拨:正确区分运动图象是s-t图象还是v-t图象,首先应看其纵坐标是路程(s)还是速度(v).如果是路程就是s-t图象,如果是速度则是v-t图象.

【学以致用】

3.图象可以表示物体运动的规律,如图M1-6所示,表示物体做匀速直线运动的是哪一段?( )

A.AB段和EF段 B.AB段和DE段 C.BC段和EF段 D.BC段和DE段

4.如图M1-7所示是相对而行的甲、乙两物体的s-t图象,下列说法正确的是( )

A.0~4 s内甲、乙均做匀速直线运动 B.乙运动的速度为3.75 m/s

C.相遇时两物体通过的路程均为10 m D.乙开始运动时甲、乙相距30 m

A

D

易错点3 对匀速直线运动的

概念理解不能到位

【例3】对于一个做匀速直线运动的物体,下列说法正确的是( )

A.速度与路程成正比 B.速度与时间成反比

C.速度与路程成正比,与时间成反比 D.速度与路程和时间无关

D

易错点拨:匀速直线运动是最简单的机械运动,它指的是物体沿着直线且运动快慢不变(即速度不变)的运动,在匀速直线运动中,路程与时间成正比,用公式s=vt计算.

【学以致用】

5.如图M1-8所示的图象中,描述同一种运动形式的是( )

A.①与② B.①与③ C.③与④ D.②与③

6. 一列火车从甲开往乙地,途中通过一座长400 m的桥梁时以40 m/s的速度匀速通过,火车全部通过桥梁的时间是25 s,火车的长度是______m.

D

600

重点突破

1.在下列长度单位中,由大到小的排列顺序正确的是( )

A.分米、厘米、纳米、微米 B.毫米、厘米、分米、米

C.米、分米、厘米、毫米 D.纳米、微米、毫米、厘米

重点1 不了解刻度尺的正确使用

重点分析:(1)刻度尺的分度值决定了测量结果的准确程度,被测物体的长度=末端所对刻度-起始端所对刻度.(2)测时间时应先观察表盘,弄清楚分针和秒针各转一圈的时间和每一小格所表示的分钟数和秒数.

C

2.以下估测中,最接近实际的是( )

A.中学生课桌高度约为80 cm

B.物理课本宽度约为16.9 dm

C.普通教室的高度约为4 km

D.中学生50 m短跑的速度约为20 m/s

3.下列图示中刻度尺的使用方法正确的是( )

A

D

4.下列速度中最大的是( )

A.750 m/min B.15 m/s C.36 km/h D.1 300 cm/s

5.下列有关误差和错误的说法不正确的是( )

A.误差和测量工具的精密程度有关

B.错误和使用人不遵守测量仪器的使用规则以及读取、记录结果时粗心有关

C.误差和测量人读取的估计值不同有关

D.误差和错误都是无法避免的

B

D

6.用一把刻度尺测量某物体的长度,记录到的数据是5.72 cm,5.85 cm,5.71 cm,5.73 cm;则其中不能使用(错误)的数据是__________;该物体的长度值是__________;所用的刻度尺的分度值是________;这样多次测量的目的是__________.

7.单位换算:

(1)1.8×10-6 m=__________cm=__________μm.

(2)0.4 h=__________min=__________s;

10 min=__________s=__________h.

5.85 cm

5.72 cm

减少误差

0.1 cm

1.8×10-4

1.8

24

1 440

600

1

6

8.在下列数据后面填上合适的单位.

(1)中学生步行速度约为1__________.

(2)一位身体健康的中学生脉搏跳动10次所用的时间大约是10__________.

(3)高铁行驶速度约为250__________.

(4)一根粉笔的长度约为10__________.

(5)空气中PM2.5是指直径小于或等于2.5__________的可吸入肺颗粒物.

m/s

s

km/h

cm

nm

重点2 运动与静止的相对性

重点分析:运动是绝对的,静止是相对的;判断物体是否运动的方法:一般先确定被研究的物体,其次是选定参照物,最后根据研究物体相对参照物的位置是否发生变化来确定.

9.一名跳伞运动员在下落过程中,看到身旁的直升机在向上运动,则直升机相对于地面的运动情况是( )

A.一定上升 B.一定下降

C.一定静止 D.无法判断

D

10.甲、乙、丙三架直升机同时上升且v甲<v乙<v丙.乙直升机驾驶员感到自己在下降,这是因为他选取的参照物是( )

A.地面 B.甲直升机 C.乙直升机 D.丙直升机

11.加油机给战斗机加油,以加油机为参照物,战斗机是__________,以地面为参照物,战斗机是__________.(均填“静止的”或“运动的”)

12.通常我们说的“地球绕着太阳转”是以__________为参照物,每天看到太阳自东方升起,这是以__________为参照物.

D

静止的

运动的

太阳

地面

13.在一条平直的南北方向的公路上,有甲、乙、丙三辆汽车依次向北行驶,甲、丙两车快慢相同,乙车较甲、丙两车开得快.

(1)以什么为参照物,三辆车均向北运动?

(2)以甲车为参照物,乙、丙两车各向什么方向运动?

(3)以乙车为参照物,甲、丙两车各向什么方向运动?

(4)以什么为参照物,三辆车均向南运动?

答案:

(1)地面.

(2)乙向北运动,丙静止.

(3)甲、丙两车都向南运动.

(4)以比乙快的向北运动的物体为参照物.

14.在匀速直线运动中,下列说法不正确的是( )

A.物体的速度大小不变,与路程和时间无关

B.在任何相等的时间间隔内,通过的路程总是相等的

C.从速度单位可以看出,凡是每秒内通过的路程相等的运动都是匀速直线运动

D.匀速直线运动是物体沿着直线且运动快慢不变的运动

重点3 运动的快慢

重点分析:比较物体运动快慢的两种方法:一种是在相同的时间内比较物体经过的路程,经过的路程长的物体运动得快;另一种是在物体运动相同路程的情况下,比较它们所用的时间,时间短的物体运动得快.

C

15.一个匀速直线运动的物体,8 s内通过的路程是20 m,则它在第一个2 s内通过的路程是( )

A.2.5 m B.5 m C.7.5 m D.10 m

16.某人上午8:00从起点出发,途经三个不同的路段,先是上坡路,然后是较平直的路,最后是一段下坡路,三路段的长度均相同,在三个路段上的平均行驶速度之比为1∶2∶3,此人中午12:00正好到达终点.则上午10:00他行进在( )

A.上坡路段 B.平直路段 C.下坡路段 D.无法判断

B

A

17.孙杨在里约奥运会上夺得自由泳200 m金牌.以每50 m为一个赛段,他在四个赛段的成绩如表所示,在此次比赛中,孙杨运动最快的赛段是( )

A.一 B.二 C.三 D.四

赛段

一

二

三

四

时间/s

24.47

27.11

27.25

26.60

A

18.雷达是利用电磁波来测定物体位置和速度的设备,它可以向一定方向发射电磁波(电磁波在空气中的传播速度是3×108 m/s),当遇到障碍物时要发生反射.雷达在发射和接收反射回来的电磁波时,在荧光屏上分别呈现出一个尖形波.如果雷达监视屏上显示的发射和接收的尖形波如图M1-9所示,已知雷达监视屏上相邻刻线间表示的时间间隔为10-4 s,则被监视目标与雷达的距离最接近( )

A.4.5×104 m B.6×104 m

C.9×104 m D.1.2×105 m

B

19.甲、乙两车分别从P、Q两点同时同向运动,它们的s-t图象分别如图M1-10(a)、(b)所示,经过6 s 甲、乙相遇.甲、乙的速度分别为v甲、v乙,P、Q间的距离为s,则( )

A.v甲>v乙, s=16 m B.v甲>v乙,s=8 m

C.v甲

20.在课外实践活动中,某小组用闪光照相机探究纸锥竖直下落的运动情况,照相机每隔0.2 s曝光一次.

(1)小芳所在的兴趣小组拍下的照片如图M1-11所示,由此可以

判断纸锥下落的过程在做______(填“变速”或“匀速”)直线

运动.若测得纸锥在A、C两位置间的实际距离为7.20 cm,则此

过程中,纸锥的平均速度为______m/s.

(2)下图所示是四个速度(v)随时间(t)变化的关系图象,能反映出该纸锥下落过程中速度变化情况的是_______(填字母).

变速

0.18

A

重点4 速度的计算

重点分析:(1)物体的平均速度,必须指出是在哪段时间内,或在哪段路程内的平均速度,否则平均速度的含义就不确切了.(2)计算平均速度,总时间包括中途停留的时间.(3)平均速度不同于速度的平均值,平均速度是指物体在某段时间内或在某段路程内运动的平均速度,而速度的平均值是各段路程速度的平均值.

21.小明对一辆在平直公路上做直线运动的小车进行观测研究,图M1-12并记录了小车在这段时间内通过的路程(s)与所用的时间(t).小明根据记录的数据绘制了路程与时间的关系图象(如图M1-12).根据图象可以判断( )

A.0~7 s内,小车的平均速度是1.5 m/s

B.0~5 s内,小车的平均速度是0.4 m/s

C.5~7 s内,小车的平均速度是1 m/s

D.2~5 s内,小车运动了2 m

B

22.甲、乙两同学从家到学校所用的时间之比是5∶3,路程之比是3∶2,则甲、乙两同学从家到学校的平均速度之比是 ( )

A.5∶2 B.9∶10 C.10∶9 D.3∶5

23.茗茗家距离学校1 200 m,某天她上学时,以1 m/s的速度走完前一半的路程,为了不迟到,她改以1.5 m/s的速度走完后一半的路程,她上学时走路的平均速度是( )

A.1.2 m/s B.1.25 m/s C.2 m/s D.2.5 m/s

B

A

24.如图M1-13所示为一木块在水平面上运动时,在相等时间内连续拍摄的4次“频闪”照片,频闪的时间间隔为0.02 s.从频闪照片可判断,该木块做________(填“匀速”或“变速”)直线运动.木块从1位置运动到2位置的距离是_______cm.木块从1位置到4位置运动的速度为_______m/s.

匀速

1.80

0.9

25.小华站在铁路旁,看见远处的铁路检修工人用小铁锤向铁轨敲了一下,他贴近铁轨,过了一会儿听见了两次敲击声.若两次声音间隔为0.5 s,小华离敲击处183.6 m,求声音在铁轨中传播的速度是多少?(已知声音在空气中的传播速度是340 m/s)

解:声音在空气中的传播时间 = = 0.54 s,

声音在铁轨中的传播时间t2 = t1-0.5 s = 0.04 s,

声音在铁轨中的传播速度 = =4 590 m/s.

答:声音在铁轨中传播的速度是4 590 m/s.

26.某司机驾车前行,突然发现前方80 m处有障碍物.司机从发现险情到踩刹车制动需要的反应时间为0.75 s,这段时间内汽车保持原速前行了15 m.汽车制动后还要继续向前滑行30 m才能停下.求:

(1)汽车制动前的速度是多少?

(2)若司机酒后驾车,反应时间是平时的4倍,请通过计算判断汽车是否撞上障碍物.

解:(1)汽车制动前的速度 =20 m/s.

答:(1)汽车制动前的速度是20 m/s.

(2)若司机酒后驾车,反应时间是平时的4倍,汽车将撞上障碍物.

(2)由于反应时间t′=4t,所以反应时间内汽车运动的路程

s′=vt′=4vt=4s=4×15 m=60 m,

s总=s′+s减=60 m+30 m=90 m,

因为s总>80 m,所以汽车将撞上障碍物.

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活