人教版生物八年级上册 第五单元 第四章 第四节 细菌和真菌在自然界中的作用 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版生物八年级上册 第五单元 第四章 第四节 细菌和真菌在自然界中的作用 课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 211.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-08-25 16:07:32 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 生物圈中的其他生物

第四章 细菌和真菌的分布

第四节 细菌和真菌在自然界中的作用

目录

01

学习目标

02

课前预习

03

精巧点拨

04

课堂演练

05

素养提升

学习目标

1. 说出细菌和真菌在物质循环中的作用。

2. 列举细菌和真菌对植物和动物(包括人类)生活的影响。

3. 关注细菌和真菌与动植物和人类的关系。

课前预习

知识点1 作为分解者参与物质循环

在自然界的物质循环中,细菌和真菌能够把动植物遗体分解成__________、水和__________,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物。由此可见,细菌和真菌对自然界中___________起着重要的作用。

二氧化碳

无机盐

物质的循环

知识点2 引起动植物和人患病

细菌和真菌中有一些种类是营________生活的,如链球菌可以使人患__________、猩红热、丹毒等多种疾病,一些真菌寄生在人的体表或体内,引起人患手癣、________等疾病。棉花枯萎病、水稻稻瘟病、小麦叶锈病、玉米瘤黑粉病等植物疾病,都是由________感染引起的。

寄生

扁桃体炎

足癣

真菌

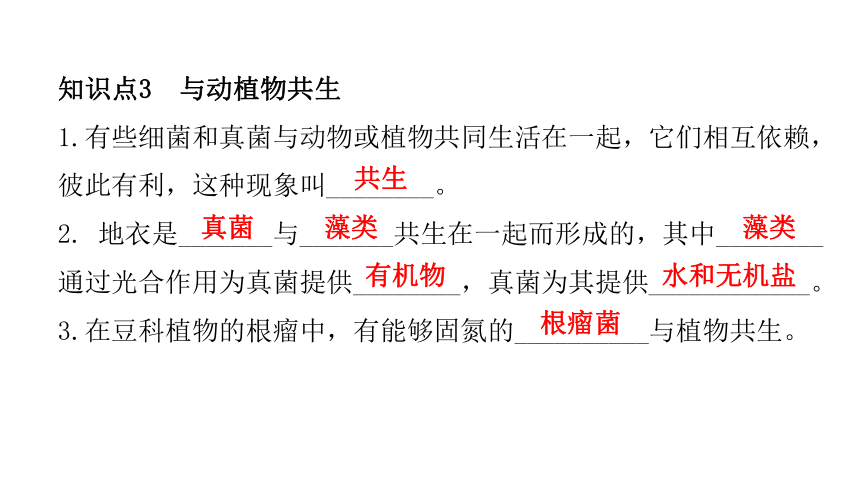

知识点3 与动植物共生

1.有些细菌和真菌与动物或植物共同生活在一起,它们相互依赖,彼此有利,这种现象叫________。

2. 地衣是_______与_______共生在一起而形成的,其中________通过光合作用为真菌提供________,真菌为其提供____________。

3.在豆科植物的根瘤中,有能够固氮的__________与植物共生。

共生

真菌

藻类

藻类

有机物

水和无机盐

根瘤菌

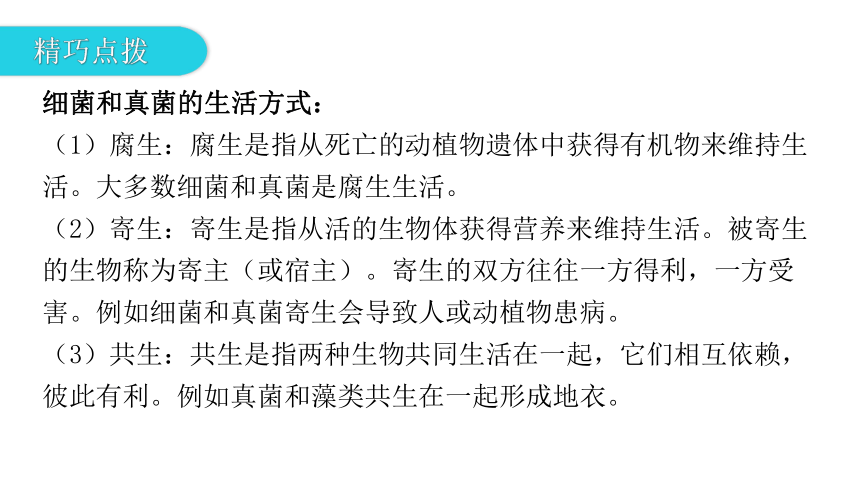

精巧点拨

细菌和真菌的生活方式:

(1)腐生:腐生是指从死亡的动植物遗体中获得有机物来维持生活。大多数细菌和真菌是腐生生活。

(2)寄生:寄生是指从活的生物体获得营养来维持生活。被寄生的生物称为寄主(或宿主)。寄生的双方往往一方得利,一方受害。例如细菌和真菌寄生会导致人或动植物患病。

(3)共生:共生是指两种生物共同生活在一起,它们相互依赖,彼此有利。例如真菌和藻类共生在一起形成地衣。

课堂演练

一、选择题

知识点1 作为分解者参与物质循环

1. 大多数细菌和真菌是生态系统中的( )

A. 生产者 B. 分解者

C. 捕食者 D. 消费者

B

2. 动植物遗体被自然界中的细菌和真菌分解后,形成的物质不包括( )

A. 一氧化碳 B. 二氧化碳

C. 水 D. 无机盐

A

3. 将鱼的内脏埋入土中,过一段时间后翻开土壤发现鱼的内脏不见了,下列解释合理的是( )

A. 被土壤吸收了

B. 被环境中的分解者分解了

C. 被植物直接吸收了

D. 通过内脏自身的呼吸作用消耗掉了

B

4. 链球菌可使人患多种疾病,下列哪种疾病不是由它引起的?( )

A. 灰指甲 B. 丹毒

C. 猩红热 D. 扁桃体炎

A

知识点2 引起动植物和人患病

5. 下列植物疾病与真菌无关的是( )

A. 棉花枯萎病 B. 水稻稻瘟病

C. 烟草花叶病 D. 小麦叶锈病

6. 足癣患者的脚趾之间经常奇痒难忍,甚至发生溃烂。足癣的病因很可能是( )

A. 大肠杆菌感染 B. 某种真菌感染

C. 禽流感病毒感染 D. 体内维生素C过量

C

B

7. 下列微生物具有固氮的作用的是( )

A. 硫细菌 B. 链球菌 C. 根瘤菌 D. B和C

8. 地衣常生活在树干或岩石上。实际上,地衣是哪两种生物共同生活形成的?( )

A.细菌与藻类 B.细菌与苔藓植物

C.真菌与苔藓植物 D.真菌与藻类

C

知识点3 与动植物共生

D

二、非选择题

9. (读图理解)下图表示细菌、真菌在自然界中的作用,请根据图回答问题。

(1)组成植物体和兔、鹿等动物体的有机物最终来自绿色植物的___________。

(2)从生态系统的组成上看,细菌属于________。

(3)生物遗体通过图中的___________分解生成[ 1 ]________释放到空气中,产生的[ 2 ]________和[ 3 ]_________渗入到土壤中,这些物质又可被植物吸收和利用。由此可见,这些生物对自然界中的物质循环起着重要作用。

光合作用

分解者

细菌和真菌

二氧化碳

水

无机盐

(4)图中,生产者是___________,消费者是_________。

10. (核心素养·科学探究)(实验探究)为了探究细菌对植物遗体具有分解作用,某校生物兴趣小组的同学设计了下列两套实验方案:

方案一:将同一种树的部分落叶进行灭菌处理后,平均分成甲、乙两组,甲组接种细菌,乙组不接种细菌,两组都放在无菌环境中,实验过程中都添加蒸馏水,使树叶保持湿润。

草和树木

兔和鹿

方案二:取两种树的等量落叶,分别标为丙组和丁组,将两组落叶进行灭菌处理后,丙组接种细菌,丁组不接种细菌,两组都放在无菌的环境中,两组在实验过程中都添加蒸馏水,使树叶保持湿润。

请根据上述实验方案,回答下列问题:

(1)该探究实验提出的假设是________________________________________________。

细菌对植物落叶具有分解作用

(2)方案一中的实验变量是_______,实验的对照组是________。甲、乙两组用相同树叶的目的是________________________________________________。

(3)实验过程中要添加蒸馏水,使树叶保持湿润,这样做的原因是为细菌生长繁殖提供适宜的________条件。

(4)方案一中的实验结果预测:经过一段时间后, 甲组的树叶有腐烂现象。说明该细菌对落叶有__________作用。

细菌

乙组

为了保证除实验变量外的其他条件都相同

水分

分解

(5)某同学在实验过程中,将甲、乙两组进行灭菌处理,甲组接种细菌后放在自然条件下培养,乙组不接种细菌放在自然条件下培养,你认为他能得到预期的结果吗?________。为什么?

______________________________________________________________________________________________________。

不能

因为在自然条件下,存在其他种类细菌的干扰,导致甲、乙两组落叶都会出现腐烂现象

(6)方案二中的实验变量是_________________________,最终可能获得的实验结果是________组的落叶被分解。

(7)比较以上两种实验方案,你认为较科学的是实验方案________,原因是该方案符合____________原则。

不同树种的落叶和细菌

丙

一

单一变量

素养提升

根瘤菌与豆科植物共生过程

根瘤菌主要指与豆类作物根部共生形成根瘤并能固氮的细菌。当豆科植物在幼苗期,土壤中的根瘤菌便被其根毛分泌的有机物吸引而聚集在根毛的周围,在大量繁殖的同时产生一定的分泌物,这些分泌物刺激根毛,使其前端卷曲和膨胀。在根瘤菌分泌的纤维素酶的作用下,根毛细胞壁发生内陷溶解,随即根瘤菌由此侵入根毛。在根毛内,根瘤菌分裂滋生,聚集成带,外面被一层黏液所包围,形成感染丝,并逐渐向根的中轴

延伸。在根瘤菌的刺激下,根细胞相应地分泌出一种纤维素,包围于感染丝之外,形成了具有纤维素鞘的内生管,又称侵入线,根瘤菌顺侵入线进入幼根的皮层中。

在皮层内,根瘤菌迅速分裂繁殖,皮层细胞受到根瘤菌侵入的刺激,也迅速分裂,产生大量的新细胞,致使皮层出现局部的膨大。这种膨大的部分,包围着聚生根瘤菌的薄壁组织,从而形成了向外突出生长的根瘤。之后,含有根瘤菌的薄壁细胞的细胞核和细胞质逐渐被根瘤菌所破坏而消失,根瘤菌相应

地转为拟菌体。在根瘤菌刚刚进入豆科植物根部的时候,并不能固氮,只有发展到拟菌体阶段,才能进行固氮作用。

在根瘤内,根瘤菌从豆科植物根的皮层细胞中吸取碳水化合物、矿质盐类及水分,以进行生长和繁殖。同时它们又把空气中游离的氮通过固氮作用固定下来,转变为植物所能利用的含氮化合物,供植物生活所需。这样,根瘤菌与根便构成了互相依赖的共生关系。

根瘤菌在生活过程中会分泌一些有机氮到土壤中,而且

根瘤在植物的生长末期会自行脱落,因此大大提高了土壤的肥力。据估测,一亩苜蓿年均可积累40斤氮肥,相当于200斤硫铵,并可增加土壤中的腐殖质。

自然界中,除豆科植物外,还有非豆科的几十个属的100多种植物能形成能固氮的根瘤。

问题:农业生产中,人们常常将玉米和大豆轮作,这是什么道理呢?

示范答案:根瘤菌和豆科植物的关系是一种相互有利的共生关系。一方面根瘤菌可以从根的皮层细胞中吸取其生长发育所需的水分和养料,另一方面根瘤菌能固定空气中的游离氮素,转变为氨,供豆科植物利用。将玉米和大豆轮作,大豆根部的根瘤菌所制造的一部分含氮物质可以从豆科植物的根部分解到土壤中,为玉米的根所利用,所谓“种豆肥田”就是这个道理。

谢 谢

第四章 细菌和真菌的分布

第四节 细菌和真菌在自然界中的作用

目录

01

学习目标

02

课前预习

03

精巧点拨

04

课堂演练

05

素养提升

学习目标

1. 说出细菌和真菌在物质循环中的作用。

2. 列举细菌和真菌对植物和动物(包括人类)生活的影响。

3. 关注细菌和真菌与动植物和人类的关系。

课前预习

知识点1 作为分解者参与物质循环

在自然界的物质循环中,细菌和真菌能够把动植物遗体分解成__________、水和__________,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物。由此可见,细菌和真菌对自然界中___________起着重要的作用。

二氧化碳

无机盐

物质的循环

知识点2 引起动植物和人患病

细菌和真菌中有一些种类是营________生活的,如链球菌可以使人患__________、猩红热、丹毒等多种疾病,一些真菌寄生在人的体表或体内,引起人患手癣、________等疾病。棉花枯萎病、水稻稻瘟病、小麦叶锈病、玉米瘤黑粉病等植物疾病,都是由________感染引起的。

寄生

扁桃体炎

足癣

真菌

知识点3 与动植物共生

1.有些细菌和真菌与动物或植物共同生活在一起,它们相互依赖,彼此有利,这种现象叫________。

2. 地衣是_______与_______共生在一起而形成的,其中________通过光合作用为真菌提供________,真菌为其提供____________。

3.在豆科植物的根瘤中,有能够固氮的__________与植物共生。

共生

真菌

藻类

藻类

有机物

水和无机盐

根瘤菌

精巧点拨

细菌和真菌的生活方式:

(1)腐生:腐生是指从死亡的动植物遗体中获得有机物来维持生活。大多数细菌和真菌是腐生生活。

(2)寄生:寄生是指从活的生物体获得营养来维持生活。被寄生的生物称为寄主(或宿主)。寄生的双方往往一方得利,一方受害。例如细菌和真菌寄生会导致人或动植物患病。

(3)共生:共生是指两种生物共同生活在一起,它们相互依赖,彼此有利。例如真菌和藻类共生在一起形成地衣。

课堂演练

一、选择题

知识点1 作为分解者参与物质循环

1. 大多数细菌和真菌是生态系统中的( )

A. 生产者 B. 分解者

C. 捕食者 D. 消费者

B

2. 动植物遗体被自然界中的细菌和真菌分解后,形成的物质不包括( )

A. 一氧化碳 B. 二氧化碳

C. 水 D. 无机盐

A

3. 将鱼的内脏埋入土中,过一段时间后翻开土壤发现鱼的内脏不见了,下列解释合理的是( )

A. 被土壤吸收了

B. 被环境中的分解者分解了

C. 被植物直接吸收了

D. 通过内脏自身的呼吸作用消耗掉了

B

4. 链球菌可使人患多种疾病,下列哪种疾病不是由它引起的?( )

A. 灰指甲 B. 丹毒

C. 猩红热 D. 扁桃体炎

A

知识点2 引起动植物和人患病

5. 下列植物疾病与真菌无关的是( )

A. 棉花枯萎病 B. 水稻稻瘟病

C. 烟草花叶病 D. 小麦叶锈病

6. 足癣患者的脚趾之间经常奇痒难忍,甚至发生溃烂。足癣的病因很可能是( )

A. 大肠杆菌感染 B. 某种真菌感染

C. 禽流感病毒感染 D. 体内维生素C过量

C

B

7. 下列微生物具有固氮的作用的是( )

A. 硫细菌 B. 链球菌 C. 根瘤菌 D. B和C

8. 地衣常生活在树干或岩石上。实际上,地衣是哪两种生物共同生活形成的?( )

A.细菌与藻类 B.细菌与苔藓植物

C.真菌与苔藓植物 D.真菌与藻类

C

知识点3 与动植物共生

D

二、非选择题

9. (读图理解)下图表示细菌、真菌在自然界中的作用,请根据图回答问题。

(1)组成植物体和兔、鹿等动物体的有机物最终来自绿色植物的___________。

(2)从生态系统的组成上看,细菌属于________。

(3)生物遗体通过图中的___________分解生成[ 1 ]________释放到空气中,产生的[ 2 ]________和[ 3 ]_________渗入到土壤中,这些物质又可被植物吸收和利用。由此可见,这些生物对自然界中的物质循环起着重要作用。

光合作用

分解者

细菌和真菌

二氧化碳

水

无机盐

(4)图中,生产者是___________,消费者是_________。

10. (核心素养·科学探究)(实验探究)为了探究细菌对植物遗体具有分解作用,某校生物兴趣小组的同学设计了下列两套实验方案:

方案一:将同一种树的部分落叶进行灭菌处理后,平均分成甲、乙两组,甲组接种细菌,乙组不接种细菌,两组都放在无菌环境中,实验过程中都添加蒸馏水,使树叶保持湿润。

草和树木

兔和鹿

方案二:取两种树的等量落叶,分别标为丙组和丁组,将两组落叶进行灭菌处理后,丙组接种细菌,丁组不接种细菌,两组都放在无菌的环境中,两组在实验过程中都添加蒸馏水,使树叶保持湿润。

请根据上述实验方案,回答下列问题:

(1)该探究实验提出的假设是________________________________________________。

细菌对植物落叶具有分解作用

(2)方案一中的实验变量是_______,实验的对照组是________。甲、乙两组用相同树叶的目的是________________________________________________。

(3)实验过程中要添加蒸馏水,使树叶保持湿润,这样做的原因是为细菌生长繁殖提供适宜的________条件。

(4)方案一中的实验结果预测:经过一段时间后, 甲组的树叶有腐烂现象。说明该细菌对落叶有__________作用。

细菌

乙组

为了保证除实验变量外的其他条件都相同

水分

分解

(5)某同学在实验过程中,将甲、乙两组进行灭菌处理,甲组接种细菌后放在自然条件下培养,乙组不接种细菌放在自然条件下培养,你认为他能得到预期的结果吗?________。为什么?

______________________________________________________________________________________________________。

不能

因为在自然条件下,存在其他种类细菌的干扰,导致甲、乙两组落叶都会出现腐烂现象

(6)方案二中的实验变量是_________________________,最终可能获得的实验结果是________组的落叶被分解。

(7)比较以上两种实验方案,你认为较科学的是实验方案________,原因是该方案符合____________原则。

不同树种的落叶和细菌

丙

一

单一变量

素养提升

根瘤菌与豆科植物共生过程

根瘤菌主要指与豆类作物根部共生形成根瘤并能固氮的细菌。当豆科植物在幼苗期,土壤中的根瘤菌便被其根毛分泌的有机物吸引而聚集在根毛的周围,在大量繁殖的同时产生一定的分泌物,这些分泌物刺激根毛,使其前端卷曲和膨胀。在根瘤菌分泌的纤维素酶的作用下,根毛细胞壁发生内陷溶解,随即根瘤菌由此侵入根毛。在根毛内,根瘤菌分裂滋生,聚集成带,外面被一层黏液所包围,形成感染丝,并逐渐向根的中轴

延伸。在根瘤菌的刺激下,根细胞相应地分泌出一种纤维素,包围于感染丝之外,形成了具有纤维素鞘的内生管,又称侵入线,根瘤菌顺侵入线进入幼根的皮层中。

在皮层内,根瘤菌迅速分裂繁殖,皮层细胞受到根瘤菌侵入的刺激,也迅速分裂,产生大量的新细胞,致使皮层出现局部的膨大。这种膨大的部分,包围着聚生根瘤菌的薄壁组织,从而形成了向外突出生长的根瘤。之后,含有根瘤菌的薄壁细胞的细胞核和细胞质逐渐被根瘤菌所破坏而消失,根瘤菌相应

地转为拟菌体。在根瘤菌刚刚进入豆科植物根部的时候,并不能固氮,只有发展到拟菌体阶段,才能进行固氮作用。

在根瘤内,根瘤菌从豆科植物根的皮层细胞中吸取碳水化合物、矿质盐类及水分,以进行生长和繁殖。同时它们又把空气中游离的氮通过固氮作用固定下来,转变为植物所能利用的含氮化合物,供植物生活所需。这样,根瘤菌与根便构成了互相依赖的共生关系。

根瘤菌在生活过程中会分泌一些有机氮到土壤中,而且

根瘤在植物的生长末期会自行脱落,因此大大提高了土壤的肥力。据估测,一亩苜蓿年均可积累40斤氮肥,相当于200斤硫铵,并可增加土壤中的腐殖质。

自然界中,除豆科植物外,还有非豆科的几十个属的100多种植物能形成能固氮的根瘤。

问题:农业生产中,人们常常将玉米和大豆轮作,这是什么道理呢?

示范答案:根瘤菌和豆科植物的关系是一种相互有利的共生关系。一方面根瘤菌可以从根的皮层细胞中吸取其生长发育所需的水分和养料,另一方面根瘤菌能固定空气中的游离氮素,转变为氨,供豆科植物利用。将玉米和大豆轮作,大豆根部的根瘤菌所制造的一部分含氮物质可以从豆科植物的根部分解到土壤中,为玉米的根所利用,所谓“种豆肥田”就是这个道理。

谢 谢