端午的鸭蛋

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

端午的鸭蛋

——汪曾祺

教学目标:

1、整体把握文章框架,感知课文内容(第一课时)

2、诵读课文,体味文章中蕴含的情感.(第一课时)

3 体会作者的语言风格,学习作者从平凡生活中发现诗意和美的作文方式。

1

4.了解端午习俗,感受端午节文化意味和民俗风情认识民俗文化是人类文明的一个重要组成部分。。

5.语言运用与实践,写出自己对民俗生活的感受与体验。

浏览端午习俗图

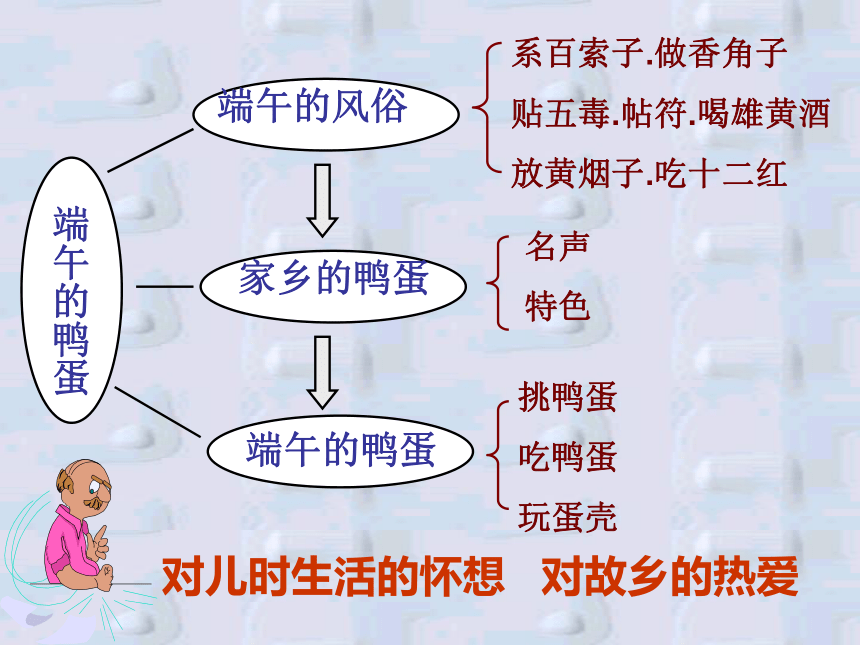

端午的鸭蛋

端午的风俗

家乡的鸭蛋

端午的鸭蛋

系百索子.做香角子

贴五毒.帖符.喝雄黄酒

放黄烟子.吃十二红

名声

特色

挑鸭蛋

吃鸭蛋

玩蛋壳

对儿时生活的怀想 对故乡的热爱

汪曾祺先生是一位非常讲究语言艺术的作家,他曾经谈到自己在语言上的追求:平淡而有味,用适当的方言表现作品的地方特色,有淡淡的幽默。汪曾祺的语言,熔书面语与口语于一炉,将古汉语与现代汉语完美地结合在一起,在平实、自然之中又时时流露出典雅雍容,显现出作者深厚的文化素养和语言功力。

汪曾祺的语言特点

语言 赏析与品位

1、找出课文中你认为写得好的语句。(边品味边和同桌交流体会)

2、有感情地朗读自己喜爱的语句,并说说理由。

例 句

1、我对异乡人称道高邮鸭蛋,是不大高兴的,好像我们那就穷地方就出鸭蛋似的!不过高邮的咸鸭蛋,确实是好,我走的地方不少,所食鸭蛋多矣,但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。

“所食鸭蛋多矣”“曾经沧海难为水”这几处,或在平实的白话中穿插颇具特色古汉语,或大词小用,给文章增添了不少幽默色彩。

例 句

2、高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。

作者运用了古汉语,使文章显得典雅,同时作者写出了了高邮咸鸭蛋与众不同的特点,让人一读,就忍不住想飞到高邮去品尝这人间美味。

例 句

3、 “平常食用,一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱──红油就冒出来了。”

作者写了鸭蛋的吃法,尤其是一个“吱”字,形象地写出了吃鸭蛋的动感和快感。

研读探究:

于平淡的生活中发现情趣,发现诗意,在小小咸鸭蛋里尝出生活的滋味。

——汪曾祺散文的魅力所在

迁移阅读

汪曾祺在《胡同文化》里的文字,“北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高,有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错,小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!”

这是一段京味十足的语言,特别是一个“嘿”字,把北京人恬淡知足,悠然自得的神情描写得活灵活现。

迁移阅读

汪曾祺在《咸菜茨菇汤》里的文字:咸菜是青菜腌的。我们那里过去不种白菜,偶有卖的,叫做“黄芽菜”,是外地运去的,很名贵。一般黄芽菜炒肉丝,是上等菜。平常吃的,都是青菜,青菜似油菜,但高大得多。入秋,腌菜,这时青菜正肥。把青菜成担的买来,洗净,水气,下缸。一层菜,一层盐,码实,即成。随吃随取,可以一直吃到第二年春天。腌了四五天的新咸菜很好吃,不咸,细、嫩、脆、甜,难可比拟。

生活化的内容,语言平淡中有味道

研读探究:

写凡人小事,写油盐醋茶,于平淡的生活中发现情趣,发现诗意,发现美。

——汪曾祺散文的魅力所在也给我们写作文很好的启示

关注民俗文化

说说我了解的端午节

悬艾叶和菖蒲

写符念咒

挂荷包和拴五色丝线

赛龙舟

吃粽子

端午亦称端五,“端”的意和“初”

相同,称“端五” 如称“初五”;端五的

“五”字 又与“午”相通,又因午时为“阳辰”,所以端五也叫“端阳”。五月五日,两个五,故称重五。还有许多别称,如:夏节、浴兰节、女 儿节,天 中节、地腊、诗人节等等。关于

端午节的来源,有纪念屈原说;

吴越民族图腾祭说;起于三代夏

至节说;恶月恶日驱避说等。

端午的别称及由来

影响最广的端午起源的观点是纪念屈原说。

我国民众把端午节的龙舟竞渡和吃粽子都与屈原联系起来。俗说屈原投江以后,当地人民伤其死,便驾舟奋力营救,因有竞渡风俗;又说人们常放食品到水中致祭屈原,但多为蛟龙所食,后因屈原的提示才用楝树叶包饭,外缠彩丝,做成后来的粽子样。

和端午 张耒 竞渡深悲千载冤, 忠魂一去讵能还。

国亡身殒今何有, 只留离骚在世间。

已酉端午 贝琼 风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵。

海榴花发应相笑,无酒渊明亦独醒。 午日处州禁竞渡 汤显祖 独写菖蒲竹叶杯, 蓬城芳草踏初回。

情知不向瓯江死 ,舟楫何劳吊屈来 。

端午诗词

吃粽子 荆楚之人,在五月五日煮糯米饭或蒸粽糕投入江中,以祭祀屈原,为恐鱼吃掉,故用竹筒盛装糯米饭掷下,以后渐用粽叶包米代替竹筒。

当时楚人因舍不得贤臣屈原死去,于是有许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹,是为龙舟竞渡之起源,后每年五月五日划龙舟 以纪念之。借划龙舟驱散江中之鱼,以免鱼吃掉屈原的尸体。竞渡之习,盛行于吴、越、楚。

赛龙舟

悬钟馗像:钟馗捉鬼,是端午节习俗。在江淮地区,家家都悬钟馗像,用以镇宅驱邪。唐明皇开元,自骊山讲武回宫,疟疾大发,梦见二鬼,一大一小,小鬼穿大红无裆裤,偷杨贵妃之香囊和明皇的玉笛,绕殿而跑。大鬼则穿蓝袍戴帽,捉住小鬼,挖掉其眼睛,一口吞下。明皇喝问,大鬼奏曰:臣姓钟馗,即武举不第,愿为陛下除妖魔,明皇醒后,疟疾痊愈,于是令画工吴道子,照梦中所见画成钟馗捉鬼之画像,通令天下于端午时,一律张贴,以驱邪魔。

佩香囊:端午节小孩佩香囊,不但有避邪驱瘟之意,而且有襟头点缀之风。香囊内有朱砂、雄黄、香药,外包以丝布,清香四溢,再以五色丝线弦扣成索,作各种不同形状,结成一串,形形色色,玲珑夺目。

饮雄黄酒:此种习俗,在长江流域地区的人家很盛行。

游百病:此种习俗,盛行于贵州地区的端午习俗。

挂艾叶菖蒲:在端午节,家家都以菖蒲、艾叶、榴花、蒜头、龙船花,制成人形称为艾人。将艾叶悬于堂中,剪为虎形或剪彩为小虎,贴以艾叶,妇人争相佩戴,以僻邪驱瘴。用菖蒲作剑,插于门楣,有驱魔祛鬼之神效。

民俗——人类文明的一个重要组成部分

关注民俗,就是传承我们的传统文化!

中秋节

春 节

元宵节

清明节

端午节

七夕节

重阳节

冬至

观传统节日

赏民俗风情

我手写我心(语言运用与实践)

写出你感受过的印象深刻的民俗节日中的一个片段或者一个小细节。

老师和你一起尝试:

包粽子:印象最深刻的是还没到端午节,家乡到处开始飘荡着粽子的香味.母亲也开始包粽子了.粽子叶是早就摘来的,清洗干净,整齐地放在簸箕上。看着母亲动作娴熟的样子,那时的我羡慕不已,也有模有样地拿起粽子叶。把米放在折成漏斗状的叶子里不难,可是要把绳子有规则地绑好,在我看来是比登天还难。只见母亲

手指掂着绳子,手腕向里一勾,一弯,

绳子一抖,一扯,变魔术似的就规矩

齐整地绑好了。我只好“望粽兴叹”,

讪讪然地在边上看着。

端午的鸭蛋

——汪曾祺

教学目标:

1、整体把握文章框架,感知课文内容(第一课时)

2、诵读课文,体味文章中蕴含的情感.(第一课时)

3 体会作者的语言风格,学习作者从平凡生活中发现诗意和美的作文方式。

1

4.了解端午习俗,感受端午节文化意味和民俗风情认识民俗文化是人类文明的一个重要组成部分。。

5.语言运用与实践,写出自己对民俗生活的感受与体验。

浏览端午习俗图

端午的鸭蛋

端午的风俗

家乡的鸭蛋

端午的鸭蛋

系百索子.做香角子

贴五毒.帖符.喝雄黄酒

放黄烟子.吃十二红

名声

特色

挑鸭蛋

吃鸭蛋

玩蛋壳

对儿时生活的怀想 对故乡的热爱

汪曾祺先生是一位非常讲究语言艺术的作家,他曾经谈到自己在语言上的追求:平淡而有味,用适当的方言表现作品的地方特色,有淡淡的幽默。汪曾祺的语言,熔书面语与口语于一炉,将古汉语与现代汉语完美地结合在一起,在平实、自然之中又时时流露出典雅雍容,显现出作者深厚的文化素养和语言功力。

汪曾祺的语言特点

语言 赏析与品位

1、找出课文中你认为写得好的语句。(边品味边和同桌交流体会)

2、有感情地朗读自己喜爱的语句,并说说理由。

例 句

1、我对异乡人称道高邮鸭蛋,是不大高兴的,好像我们那就穷地方就出鸭蛋似的!不过高邮的咸鸭蛋,确实是好,我走的地方不少,所食鸭蛋多矣,但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。

“所食鸭蛋多矣”“曾经沧海难为水”这几处,或在平实的白话中穿插颇具特色古汉语,或大词小用,给文章增添了不少幽默色彩。

例 句

2、高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。

作者运用了古汉语,使文章显得典雅,同时作者写出了了高邮咸鸭蛋与众不同的特点,让人一读,就忍不住想飞到高邮去品尝这人间美味。

例 句

3、 “平常食用,一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱──红油就冒出来了。”

作者写了鸭蛋的吃法,尤其是一个“吱”字,形象地写出了吃鸭蛋的动感和快感。

研读探究:

于平淡的生活中发现情趣,发现诗意,在小小咸鸭蛋里尝出生活的滋味。

——汪曾祺散文的魅力所在

迁移阅读

汪曾祺在《胡同文化》里的文字,“北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高,有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错,小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!”

这是一段京味十足的语言,特别是一个“嘿”字,把北京人恬淡知足,悠然自得的神情描写得活灵活现。

迁移阅读

汪曾祺在《咸菜茨菇汤》里的文字:咸菜是青菜腌的。我们那里过去不种白菜,偶有卖的,叫做“黄芽菜”,是外地运去的,很名贵。一般黄芽菜炒肉丝,是上等菜。平常吃的,都是青菜,青菜似油菜,但高大得多。入秋,腌菜,这时青菜正肥。把青菜成担的买来,洗净,水气,下缸。一层菜,一层盐,码实,即成。随吃随取,可以一直吃到第二年春天。腌了四五天的新咸菜很好吃,不咸,细、嫩、脆、甜,难可比拟。

生活化的内容,语言平淡中有味道

研读探究:

写凡人小事,写油盐醋茶,于平淡的生活中发现情趣,发现诗意,发现美。

——汪曾祺散文的魅力所在也给我们写作文很好的启示

关注民俗文化

说说我了解的端午节

悬艾叶和菖蒲

写符念咒

挂荷包和拴五色丝线

赛龙舟

吃粽子

端午亦称端五,“端”的意和“初”

相同,称“端五” 如称“初五”;端五的

“五”字 又与“午”相通,又因午时为“阳辰”,所以端五也叫“端阳”。五月五日,两个五,故称重五。还有许多别称,如:夏节、浴兰节、女 儿节,天 中节、地腊、诗人节等等。关于

端午节的来源,有纪念屈原说;

吴越民族图腾祭说;起于三代夏

至节说;恶月恶日驱避说等。

端午的别称及由来

影响最广的端午起源的观点是纪念屈原说。

我国民众把端午节的龙舟竞渡和吃粽子都与屈原联系起来。俗说屈原投江以后,当地人民伤其死,便驾舟奋力营救,因有竞渡风俗;又说人们常放食品到水中致祭屈原,但多为蛟龙所食,后因屈原的提示才用楝树叶包饭,外缠彩丝,做成后来的粽子样。

和端午 张耒 竞渡深悲千载冤, 忠魂一去讵能还。

国亡身殒今何有, 只留离骚在世间。

已酉端午 贝琼 风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵。

海榴花发应相笑,无酒渊明亦独醒。 午日处州禁竞渡 汤显祖 独写菖蒲竹叶杯, 蓬城芳草踏初回。

情知不向瓯江死 ,舟楫何劳吊屈来 。

端午诗词

吃粽子 荆楚之人,在五月五日煮糯米饭或蒸粽糕投入江中,以祭祀屈原,为恐鱼吃掉,故用竹筒盛装糯米饭掷下,以后渐用粽叶包米代替竹筒。

当时楚人因舍不得贤臣屈原死去,于是有许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹,是为龙舟竞渡之起源,后每年五月五日划龙舟 以纪念之。借划龙舟驱散江中之鱼,以免鱼吃掉屈原的尸体。竞渡之习,盛行于吴、越、楚。

赛龙舟

悬钟馗像:钟馗捉鬼,是端午节习俗。在江淮地区,家家都悬钟馗像,用以镇宅驱邪。唐明皇开元,自骊山讲武回宫,疟疾大发,梦见二鬼,一大一小,小鬼穿大红无裆裤,偷杨贵妃之香囊和明皇的玉笛,绕殿而跑。大鬼则穿蓝袍戴帽,捉住小鬼,挖掉其眼睛,一口吞下。明皇喝问,大鬼奏曰:臣姓钟馗,即武举不第,愿为陛下除妖魔,明皇醒后,疟疾痊愈,于是令画工吴道子,照梦中所见画成钟馗捉鬼之画像,通令天下于端午时,一律张贴,以驱邪魔。

佩香囊:端午节小孩佩香囊,不但有避邪驱瘟之意,而且有襟头点缀之风。香囊内有朱砂、雄黄、香药,外包以丝布,清香四溢,再以五色丝线弦扣成索,作各种不同形状,结成一串,形形色色,玲珑夺目。

饮雄黄酒:此种习俗,在长江流域地区的人家很盛行。

游百病:此种习俗,盛行于贵州地区的端午习俗。

挂艾叶菖蒲:在端午节,家家都以菖蒲、艾叶、榴花、蒜头、龙船花,制成人形称为艾人。将艾叶悬于堂中,剪为虎形或剪彩为小虎,贴以艾叶,妇人争相佩戴,以僻邪驱瘴。用菖蒲作剑,插于门楣,有驱魔祛鬼之神效。

民俗——人类文明的一个重要组成部分

关注民俗,就是传承我们的传统文化!

中秋节

春 节

元宵节

清明节

端午节

七夕节

重阳节

冬至

观传统节日

赏民俗风情

我手写我心(语言运用与实践)

写出你感受过的印象深刻的民俗节日中的一个片段或者一个小细节。

老师和你一起尝试:

包粽子:印象最深刻的是还没到端午节,家乡到处开始飘荡着粽子的香味.母亲也开始包粽子了.粽子叶是早就摘来的,清洗干净,整齐地放在簸箕上。看着母亲动作娴熟的样子,那时的我羡慕不已,也有模有样地拿起粽子叶。把米放在折成漏斗状的叶子里不难,可是要把绳子有规则地绑好,在我看来是比登天还难。只见母亲

手指掂着绳子,手腕向里一勾,一弯,

绳子一抖,一扯,变魔术似的就规矩

齐整地绑好了。我只好“望粽兴叹”,

讪讪然地在边上看着。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》