第6课 文艺复兴和宗教改革

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

“我是凡人,我只要求凡人的幸福”

彼特拉克

有人说,西欧封建社会末期是“人”和“世界”被发现的时代。根据你的理解,解释这两个发现 。

有人说,西欧封建社会末期是“人”和“世界”被发现的时代。思考,这里的“人”被发现和“世界”被发现分别指的是什么事件?

“人”被发现指的是14至17世纪的文艺复兴运动;

“世界”被发现指的是15世纪末的新航路的开辟;

神权下的自我

——文艺复兴和宗教改革

中世纪只知道一种意识形态,即宗教和神学

——恩格斯

神学阴影笼罩下黑暗的中世纪

人是神的附属,要为信仰而生活。

“中世纪” 是指从476年西罗马帝国灭亡到14世纪欧洲文艺复兴产生的历史,是古代希腊罗马文明消亡与近代资本主义文明产生之间的一段历史。

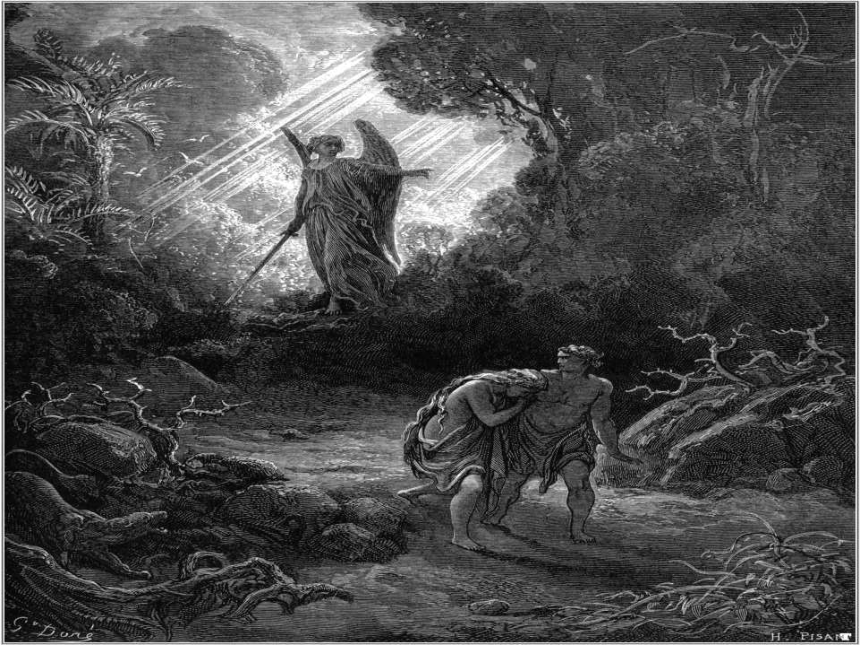

基督教的观点:亚当、夏娃偷吃禁果,上帝将人类的始祖逐出伊甸园,罚其在满是荆棘和蒺藜的大地上终身劳苦。人生是一个苦难的历程,人的罪孽就只有用忏悔、祈祷来求得上帝的恩泽,从罪恶中拯救出来。人只有抑制自己的情欲和欢乐,忏悔错误,走完人生痛苦的历程,才能获得来世永恒的幸福。人本身是鄙贱的,上帝主宰一切,人是上帝的奴仆和羔羊,只能忠顺地听从神的摆布。

上帝啊,你至善至大,全知全能,至仁至义,全隐全

显,登美之峰,造强之极,既恒久不变,又莫可端倪,虽

万变不侵,而变革一切…… ----《忏悔录》

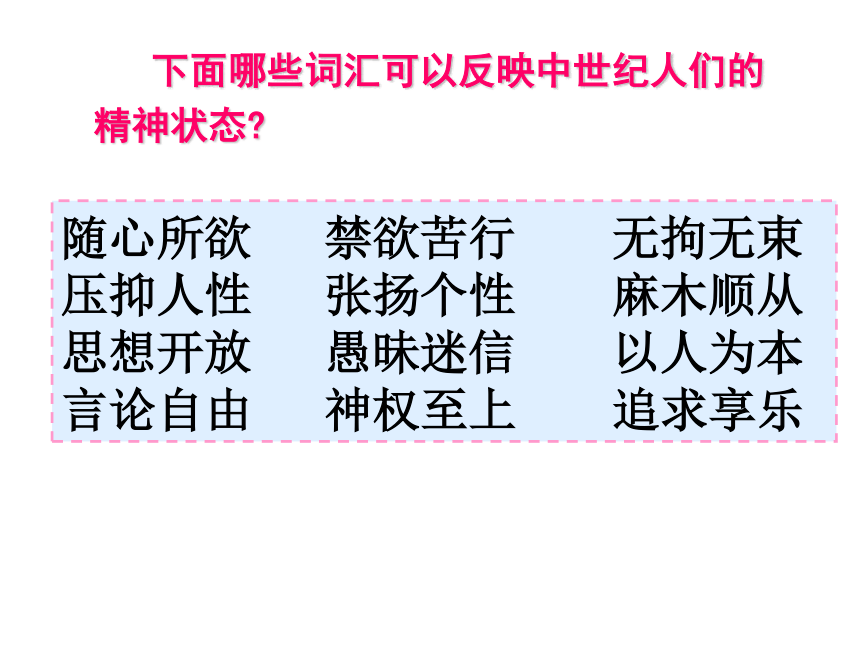

随心所欲 禁欲苦行 无拘无束

压抑人性 张扬个性 麻木顺从

思想开放 愚昧迷信 以人为本

言论自由 神权至上 追求享乐

下面哪些词汇可以反映中世纪人们的精神状态

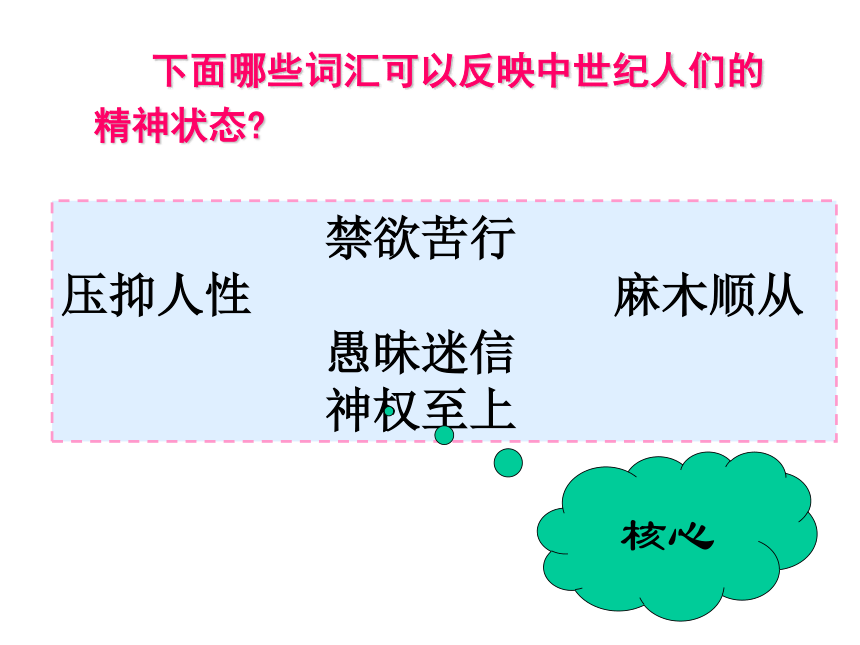

禁欲苦行

压抑人性 麻木顺从

愚昧迷信

神权至上

下面哪些词汇可以反映中世纪人们的精神状态

核心

在中世纪,人类意识的两方面——内心自省和外界观察都一样——一直处在一层共同的纱幕之下,处于睡眠或半醒状态。这层幕纱是由信仰、幻想和幼稚偏见织的,透过它向外看,世界和历史都罩上了一层奇怪的色彩……在意大利,这层纱幕最先烟消云散。

——雅·布克哈特《意大利文艺复兴时期的文化》

请回答:材料中“纱幕”指的是什么?“烟消云散”又指的是什么?

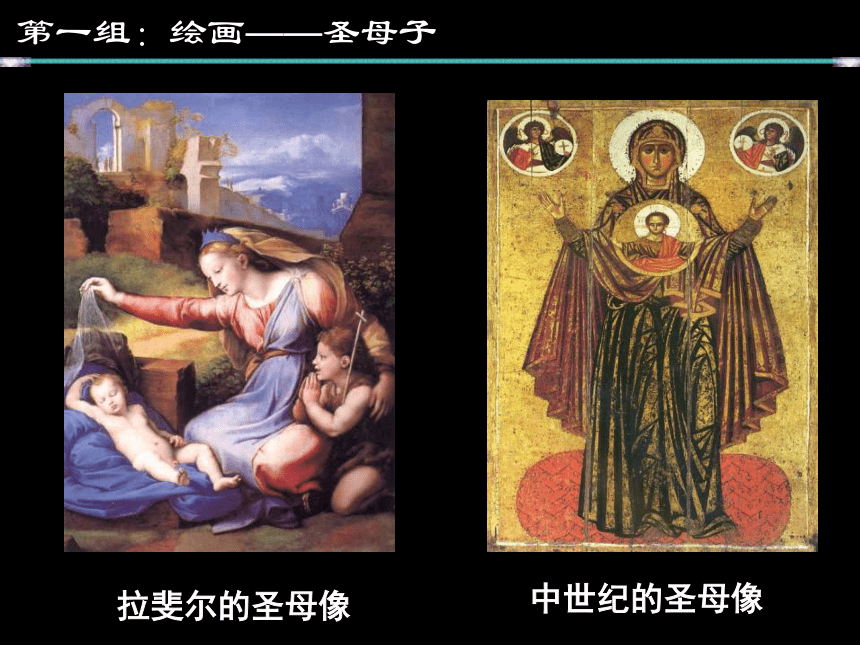

中世纪的圣母像

拉斐尔的圣母像

第一组:绘画——圣母子

第二组:雕塑——大卫

中世纪的大卫

米开朗基罗《大卫》

第三组:建筑——大教堂

中世纪的德国科隆大教堂

意大利圣母玛利亚大教堂

“神”

“人”

材料一

基督教的原始教义含有明显的反商意识,也连带禁止商业文化带来的世俗享乐和追求物质的倾向。14世纪时,意大利中、北部出现了资本主义萌芽,崛起于的商人阶级由于拥有财富而创造了为财富服务的新思维,提出了关照人的生命与尊严的价值观。

材料二

在基督教时代,古希腊、古罗马文化的传统更多地保留在意大利。一些意大利学者开始研究本土上的古代罗马的建筑遗址和文化手稿,…… 而且意大利各城市同拜占庭、阿拉伯一直有着经济和文化上的联系。因此意大利人更容易接触古希腊手稿和艺术古迹。

请思考:文艺复兴运动首先兴起于意大利,主要有哪些原因?

文艺复兴

形式

新兴资产阶级借助复兴古代希腊罗马文化的形式来表达自己的文化主张 。

实质

是一场资产阶级的新文化运动,是欧洲第二次思想解放运动。

旗帜:人文主义

文艺复兴运动的概况

时间 领域、国别 代表人物 代表成就

14

世

纪 文学

“前三杰”

(意大利)

“文艺复兴之父”

15

世

纪 艺术

“后三杰”

(意大利)

《大卫》《摩西》

16

世

纪 文学

(英国) 《哈姆雷特》等

达·芬奇

《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》

米开朗琪罗

拉斐尔

《西斯廷圣母》

莎士比亚

薄伽丘

《十日谈》

但丁

彼特拉克

《神曲》

但丁

(1265-1321)

薄伽丘

(1313-1375)

彼特拉克

(1304-1374)

意大利文艺复兴前 三杰

(文学三杰)

“中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人”。

——恩格斯

提出以“人的学问”代替“神的学问” 被称为“人文主义之父”

1353年《十日谈》(英文第1版 )原版插图

《十日谈》(中译本)封面

《十日谈》的开端叙述10个青年男女为躲避黑死病,在佛罗伦萨乡间一个别墅里住了10天,讲了100个故事,故名《十日谈》。通过这些故事,作者揭露教会的黑暗和腐败,讽刺教士的奸诈和伪善,赞赏手工业者、商人的智慧和才干,歌颂真挚的爱情和高尚的情操,表现了资产阶级对人生的追求。

有一位死心塌地皈依天主的教徒将儿子从小带至深山中隐修,以杜绝人欲横流的尘世生活的诱惑。从小与世隔绝的青年,跟着父亲下山进城,路遇一群漂亮的姑娘。青年问父亲这些是什么东西,虔诚信教的父亲把妇女看作洪水猛兽,吓唬说她们都是祸水,叫“绿鹅” 。谁知儿子却说: “爸爸,让我带一只绿鹅回去吧!”

薄伽丘通过这则故事主要反对什么?肯定什么?

讽刺教会虚伪腐败,揭露批判封建贵族的等级观念;肯定自然人性,提出人类平等的思想。

“对象的表情和含义,完全跟了你的情绪而转移。你悲哀吗?这微笑就变成感伤的,和你一起悲哀了。你快乐了吗?她的口角似乎在牵动,笑容在扩大,她面前的世界好像与你的同样光明同样快乐。”

——傅雷《世界美术名作二十讲》

最后的晚餐

莎士比亚(W. William Shakespeare;1564~1616)

英国文艺复兴时期伟大的剧作家、诗人,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。

英国前首相丘吉尔的名言:

“我宁愿失去整个印度,也不愿失去莎士比亚”!

The course of true love never did run smooth.

真爱无坦途。 ——《仲夏夜之梦》

Beauty provoketh thieves sooner than gold.

美貌比金银更容易引起歹心。——《皆大欢喜》

Sweet are the uses of adversity.

逆境和厄运自有妙处。——《皆大欢喜》

Love is merely a madness.

爱情不过是一种疯狂。——《皆大欢喜》

All that glisters is not gold.

闪光的并不都是金子。——《威尼斯商人》

My only love sprung from my only hate !

我唯一的爱来自我唯一的恨。——《罗密欧与朱丽叶》

莎士比亚的代表作有四大悲剧:

《哈姆雷特》(英:Hamlet)

《奥赛罗》(英:Othello)

《李尔王》(英:King Lear)

《麦克白》(英:Mac Beth)。

著名喜剧:

《仲夏夜之梦》

《威尼斯商人》

《第十二夜》

《皆大欢喜》

哈姆雷特:人类是一件多么了不得的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

莎翁戏剧在宣扬人文主义方面与文艺复兴初期的作家相比有何不同?

莎翁戏剧在宣扬人文主义方面与文艺复兴初期的作家相比有何不同?

刻画人类内心世界,歌颂了人间的仁爱和友谊,提升了人性的高尚与尊严。

人性本能男欢女爱

批判神权统治,鼓吹人性解放和思想自由是文艺复兴及宗教改革时期人文主义的主要诉求。

核心(实质)是肯定人、注重人性,把人性从宗教束缚中解放出来。

文艺复兴时期人文主义的主要含义

文艺复兴的评价:

★性质:是一场资产阶级的新文化运动

★积极方面:

⑴在思想方面,冲破基督教神学桎梏,唤醒人的自我意识,为启蒙思想的出现打下了基础。

⑵在文艺方面,文艺复兴时期众多的精湛艺术成为人类艺术史上的绚烂篇章,永放光芒。

⑶在自然科学方面,人文主义提倡科学实验、注重实践,催生了近代自然科学。

★局限方面

(1)对人文主义的过分推崇,造成运动后期个人私欲的膨胀、泛滥和社会混乱。

(2)局限于上流社会和知识阶层。

更广泛的社会层面

更内在的心灵角度

——宗教改革

马丁·路德(1483—1546)德国宗教改革的推动者,亦是基督教路德宗的创立人。

他提出最有力的论点是“基督教的最终权威是《圣经》而非教皇”。他是第一位将圣经翻译成德语的人。加上活版印刷的推波助澜,各地开始将《圣经》翻译成当地语言,将《圣经》平民化和普及化。

■与上帝直接对话—宗教改革■

路德认为,人的灵魂的得救要靠自己虔诚的信;

他主张人人有权读和理解<圣经>,人人得可以和上帝直接对话;

他强调<圣经>的目的是为了宣布基督徒是自由的,对基督徒来说自由是上帝最神圣的话;

他的思想和主张体现了人的信仰的主观性及自由权利.

宗教改革开始标志:1517年《九十五条论纲》

宗教改革后的变化

1、否认教皇和神职人员的权威;

2、简化仪式,铲除教士和俗人之间的隔阂;

3、否认教会高于国家的思想,教会应从属于国家。

宗教改革的影响

1、宗教改革从更广泛的社会层面和更内在的心灵角度,传播和发展了文艺复兴以来复苏的人文主义;

2、它将西欧人从长期的基督教神权统治中解放出来;

3、为启蒙运动的到来做了思想上的准备。

“我是凡人,我只要求凡人的幸福”

彼特拉克

有人说,西欧封建社会末期是“人”和“世界”被发现的时代。根据你的理解,解释这两个发现 。

有人说,西欧封建社会末期是“人”和“世界”被发现的时代。思考,这里的“人”被发现和“世界”被发现分别指的是什么事件?

“人”被发现指的是14至17世纪的文艺复兴运动;

“世界”被发现指的是15世纪末的新航路的开辟;

神权下的自我

——文艺复兴和宗教改革

中世纪只知道一种意识形态,即宗教和神学

——恩格斯

神学阴影笼罩下黑暗的中世纪

人是神的附属,要为信仰而生活。

“中世纪” 是指从476年西罗马帝国灭亡到14世纪欧洲文艺复兴产生的历史,是古代希腊罗马文明消亡与近代资本主义文明产生之间的一段历史。

基督教的观点:亚当、夏娃偷吃禁果,上帝将人类的始祖逐出伊甸园,罚其在满是荆棘和蒺藜的大地上终身劳苦。人生是一个苦难的历程,人的罪孽就只有用忏悔、祈祷来求得上帝的恩泽,从罪恶中拯救出来。人只有抑制自己的情欲和欢乐,忏悔错误,走完人生痛苦的历程,才能获得来世永恒的幸福。人本身是鄙贱的,上帝主宰一切,人是上帝的奴仆和羔羊,只能忠顺地听从神的摆布。

上帝啊,你至善至大,全知全能,至仁至义,全隐全

显,登美之峰,造强之极,既恒久不变,又莫可端倪,虽

万变不侵,而变革一切…… ----《忏悔录》

随心所欲 禁欲苦行 无拘无束

压抑人性 张扬个性 麻木顺从

思想开放 愚昧迷信 以人为本

言论自由 神权至上 追求享乐

下面哪些词汇可以反映中世纪人们的精神状态

禁欲苦行

压抑人性 麻木顺从

愚昧迷信

神权至上

下面哪些词汇可以反映中世纪人们的精神状态

核心

在中世纪,人类意识的两方面——内心自省和外界观察都一样——一直处在一层共同的纱幕之下,处于睡眠或半醒状态。这层幕纱是由信仰、幻想和幼稚偏见织的,透过它向外看,世界和历史都罩上了一层奇怪的色彩……在意大利,这层纱幕最先烟消云散。

——雅·布克哈特《意大利文艺复兴时期的文化》

请回答:材料中“纱幕”指的是什么?“烟消云散”又指的是什么?

中世纪的圣母像

拉斐尔的圣母像

第一组:绘画——圣母子

第二组:雕塑——大卫

中世纪的大卫

米开朗基罗《大卫》

第三组:建筑——大教堂

中世纪的德国科隆大教堂

意大利圣母玛利亚大教堂

“神”

“人”

材料一

基督教的原始教义含有明显的反商意识,也连带禁止商业文化带来的世俗享乐和追求物质的倾向。14世纪时,意大利中、北部出现了资本主义萌芽,崛起于的商人阶级由于拥有财富而创造了为财富服务的新思维,提出了关照人的生命与尊严的价值观。

材料二

在基督教时代,古希腊、古罗马文化的传统更多地保留在意大利。一些意大利学者开始研究本土上的古代罗马的建筑遗址和文化手稿,…… 而且意大利各城市同拜占庭、阿拉伯一直有着经济和文化上的联系。因此意大利人更容易接触古希腊手稿和艺术古迹。

请思考:文艺复兴运动首先兴起于意大利,主要有哪些原因?

文艺复兴

形式

新兴资产阶级借助复兴古代希腊罗马文化的形式来表达自己的文化主张 。

实质

是一场资产阶级的新文化运动,是欧洲第二次思想解放运动。

旗帜:人文主义

文艺复兴运动的概况

时间 领域、国别 代表人物 代表成就

14

世

纪 文学

“前三杰”

(意大利)

“文艺复兴之父”

15

世

纪 艺术

“后三杰”

(意大利)

《大卫》《摩西》

16

世

纪 文学

(英国) 《哈姆雷特》等

达·芬奇

《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》

米开朗琪罗

拉斐尔

《西斯廷圣母》

莎士比亚

薄伽丘

《十日谈》

但丁

彼特拉克

《神曲》

但丁

(1265-1321)

薄伽丘

(1313-1375)

彼特拉克

(1304-1374)

意大利文艺复兴前 三杰

(文学三杰)

“中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人”。

——恩格斯

提出以“人的学问”代替“神的学问” 被称为“人文主义之父”

1353年《十日谈》(英文第1版 )原版插图

《十日谈》(中译本)封面

《十日谈》的开端叙述10个青年男女为躲避黑死病,在佛罗伦萨乡间一个别墅里住了10天,讲了100个故事,故名《十日谈》。通过这些故事,作者揭露教会的黑暗和腐败,讽刺教士的奸诈和伪善,赞赏手工业者、商人的智慧和才干,歌颂真挚的爱情和高尚的情操,表现了资产阶级对人生的追求。

有一位死心塌地皈依天主的教徒将儿子从小带至深山中隐修,以杜绝人欲横流的尘世生活的诱惑。从小与世隔绝的青年,跟着父亲下山进城,路遇一群漂亮的姑娘。青年问父亲这些是什么东西,虔诚信教的父亲把妇女看作洪水猛兽,吓唬说她们都是祸水,叫“绿鹅” 。谁知儿子却说: “爸爸,让我带一只绿鹅回去吧!”

薄伽丘通过这则故事主要反对什么?肯定什么?

讽刺教会虚伪腐败,揭露批判封建贵族的等级观念;肯定自然人性,提出人类平等的思想。

“对象的表情和含义,完全跟了你的情绪而转移。你悲哀吗?这微笑就变成感伤的,和你一起悲哀了。你快乐了吗?她的口角似乎在牵动,笑容在扩大,她面前的世界好像与你的同样光明同样快乐。”

——傅雷《世界美术名作二十讲》

最后的晚餐

莎士比亚(W. William Shakespeare;1564~1616)

英国文艺复兴时期伟大的剧作家、诗人,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。

英国前首相丘吉尔的名言:

“我宁愿失去整个印度,也不愿失去莎士比亚”!

The course of true love never did run smooth.

真爱无坦途。 ——《仲夏夜之梦》

Beauty provoketh thieves sooner than gold.

美貌比金银更容易引起歹心。——《皆大欢喜》

Sweet are the uses of adversity.

逆境和厄运自有妙处。——《皆大欢喜》

Love is merely a madness.

爱情不过是一种疯狂。——《皆大欢喜》

All that glisters is not gold.

闪光的并不都是金子。——《威尼斯商人》

My only love sprung from my only hate !

我唯一的爱来自我唯一的恨。——《罗密欧与朱丽叶》

莎士比亚的代表作有四大悲剧:

《哈姆雷特》(英:Hamlet)

《奥赛罗》(英:Othello)

《李尔王》(英:King Lear)

《麦克白》(英:Mac Beth)。

著名喜剧:

《仲夏夜之梦》

《威尼斯商人》

《第十二夜》

《皆大欢喜》

哈姆雷特:人类是一件多么了不得的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

莎翁戏剧在宣扬人文主义方面与文艺复兴初期的作家相比有何不同?

莎翁戏剧在宣扬人文主义方面与文艺复兴初期的作家相比有何不同?

刻画人类内心世界,歌颂了人间的仁爱和友谊,提升了人性的高尚与尊严。

人性本能男欢女爱

批判神权统治,鼓吹人性解放和思想自由是文艺复兴及宗教改革时期人文主义的主要诉求。

核心(实质)是肯定人、注重人性,把人性从宗教束缚中解放出来。

文艺复兴时期人文主义的主要含义

文艺复兴的评价:

★性质:是一场资产阶级的新文化运动

★积极方面:

⑴在思想方面,冲破基督教神学桎梏,唤醒人的自我意识,为启蒙思想的出现打下了基础。

⑵在文艺方面,文艺复兴时期众多的精湛艺术成为人类艺术史上的绚烂篇章,永放光芒。

⑶在自然科学方面,人文主义提倡科学实验、注重实践,催生了近代自然科学。

★局限方面

(1)对人文主义的过分推崇,造成运动后期个人私欲的膨胀、泛滥和社会混乱。

(2)局限于上流社会和知识阶层。

更广泛的社会层面

更内在的心灵角度

——宗教改革

马丁·路德(1483—1546)德国宗教改革的推动者,亦是基督教路德宗的创立人。

他提出最有力的论点是“基督教的最终权威是《圣经》而非教皇”。他是第一位将圣经翻译成德语的人。加上活版印刷的推波助澜,各地开始将《圣经》翻译成当地语言,将《圣经》平民化和普及化。

■与上帝直接对话—宗教改革■

路德认为,人的灵魂的得救要靠自己虔诚的信;

他主张人人有权读和理解<圣经>,人人得可以和上帝直接对话;

他强调<圣经>的目的是为了宣布基督徒是自由的,对基督徒来说自由是上帝最神圣的话;

他的思想和主张体现了人的信仰的主观性及自由权利.

宗教改革开始标志:1517年《九十五条论纲》

宗教改革后的变化

1、否认教皇和神职人员的权威;

2、简化仪式,铲除教士和俗人之间的隔阂;

3、否认教会高于国家的思想,教会应从属于国家。

宗教改革的影响

1、宗教改革从更广泛的社会层面和更内在的心灵角度,传播和发展了文艺复兴以来复苏的人文主义;

2、它将西欧人从长期的基督教神权统治中解放出来;

3、为启蒙运动的到来做了思想上的准备。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术