九上课内文言文中考题专练(2011年中考试题按课精编)

文档属性

| 名称 | 九上课内文言文中考题专练(2011年中考试题按课精编) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 48.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-08-07 19:44:07 | ||

图片预览

文档简介

影响力位居国内前列教育资源网

21世纪教育网www.21cnjy.com

九上课内文言文中考题专练(2011年中考试题按课精编)

《陈涉世家》

一、(2011年甘肃兰州)

(一)阅读下面文言文选段,完成题。(15分)

吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。籍第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即已,死即举大名耳。王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称大楚。为坛而盟,祭以尉首。陈胜自立为将军,吴广为都尉,攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东,攻铚、酂、苦、柘、谯,皆下之。行收兵。比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。攻陈,陈守令皆不在,独守丞与战谯门中。弗胜,守丞死,乃入据陈。数日,号令召三老、豪杰与皆来会计事。三老、豪杰皆曰:“将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜为王。”陈涉乃立为王,号为张楚。当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。

(节选自《陈涉世家》)

1.用“/”给文中画线句子划分朗读节奏(只划三处)。(3分)

乃 令 符 离 人 葛 婴 将 兵 徇 蕲 以 东

2.解释下列加点词的意思。(2分)

(1)吴广素爱人 素: (2)将军身被坚执锐 身:

3.用现代汉语翻译下面的句子。(3分)

而戍死者固十六七:

4.这段文字首先叙述了发动起义的情形。下列选项中能正确概括其步骤的三个关键词是( )(3分)

A.并杀两尉 失期当斩 攻大泽乡 B.激怒其众 召令徒属 攻大泽乡

C.并杀两尉 召令徒属 为坛而盟 D.激怒其众 皆已失期 为坛而盟

5.陈胜、吴广起义提出了“诈称公子扶苏、项燕”的策略,从而掌握了民心动向,请概括出这一策略的效果是从哪两个方面得到证明的。(4分)

答案:1.(3分)乃令/符离人葛婴/将兵/徇蕲以东

2.(2分)(1)向来,一向 (2)亲自,亲身

3.(3分)可是戍守边塞的人十个中也得死去六七个。(译出大意2分,关键词“十六七”1分)

4.(3分)C

5.(4分)起义队伍迅速发展并建立张楚政权;各郡县纷纷举事响应陈涉。

二、(2011年天津)

(一)阅读《陈涉世家》一文的节选文字,回答题。

陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”陈涉太息曰:“嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!”

二世元年七月,发闾左谪(需改为走之旁)戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。乃行卜。卜者知其指意,曰:“足下事皆成,有功。然足下卜之鬼乎?”陈胜、吴广喜,念鬼,曰:“此教我先威众耳。”乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:“大楚兴,陈胜王”。卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。

1.下面句子中加点词语的解释,不正确的一项是

A.会天大雨 会:适逢,恰巧遇到

B.等死,死国可乎 等:等待

C.扶苏以数谏故 数:屡次

D.陈胜王 王:称王

2.下面句子中的“之”字没有指代作用的一项是

A.怅恨久之

B.二世杀之

C.楚人怜之

D.固以怪之矣

3.下面对选文的分析,不正确的一项是

A.陈胜用“燕雀安知鸿鹄之志”表明自己是一个有远大抱负的人。

B.“天下苦秦久矣”说明百姓痛恨秦王朝的残暴统治,处处积蓄着反抗的力量。

C.陈胜打出扶苏、项燕的旗号,寄托了对二人的怀念,并立志替二人报仇。

D.陈胜、吴广派人“置书鱼腹”和“篝火狐鸣”是为起义做舆论准备。

答案:1.B 2.A 3.C

三、(2011年大连)

吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨。皆已失期,失期当斩。藉第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。

(节选自《史记·陈涉世家》)

1.解释文中加点的词。(3分)

(1)吴广素爱人

(2)以激怒其众

(3) 从民欲也

2.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(2分)

3.“王侯将相宁有种乎”一句可以看出陈胜具有 的决心。(1分)

答案:1.(3分)(1)平时(向来、一向) (2)来(用来) (3)依从(顺从、听从)

(每小题1分)

2.(2分)军官拔出剑来,吴广一跃而起,夺过(剑)杀死了军官。(译出“剑挺”得1分,大意对得1分)

3.(1分)反抗命运(与命运抗争、不甘心受奴役)

《唐雎不辱使命》

一、(2011年山东烟台)

【甲】秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎 ”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎 ”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

【乙】晏子将使楚。楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之,何以也 ”左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行。王曰:‘何为者也 ’对曰:‘齐人也,王曰:‘何坐 曰:‘坐盗。’”晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为音也 ”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎 ”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何 水土异也。今民生长于齐不盗.入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶 ”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

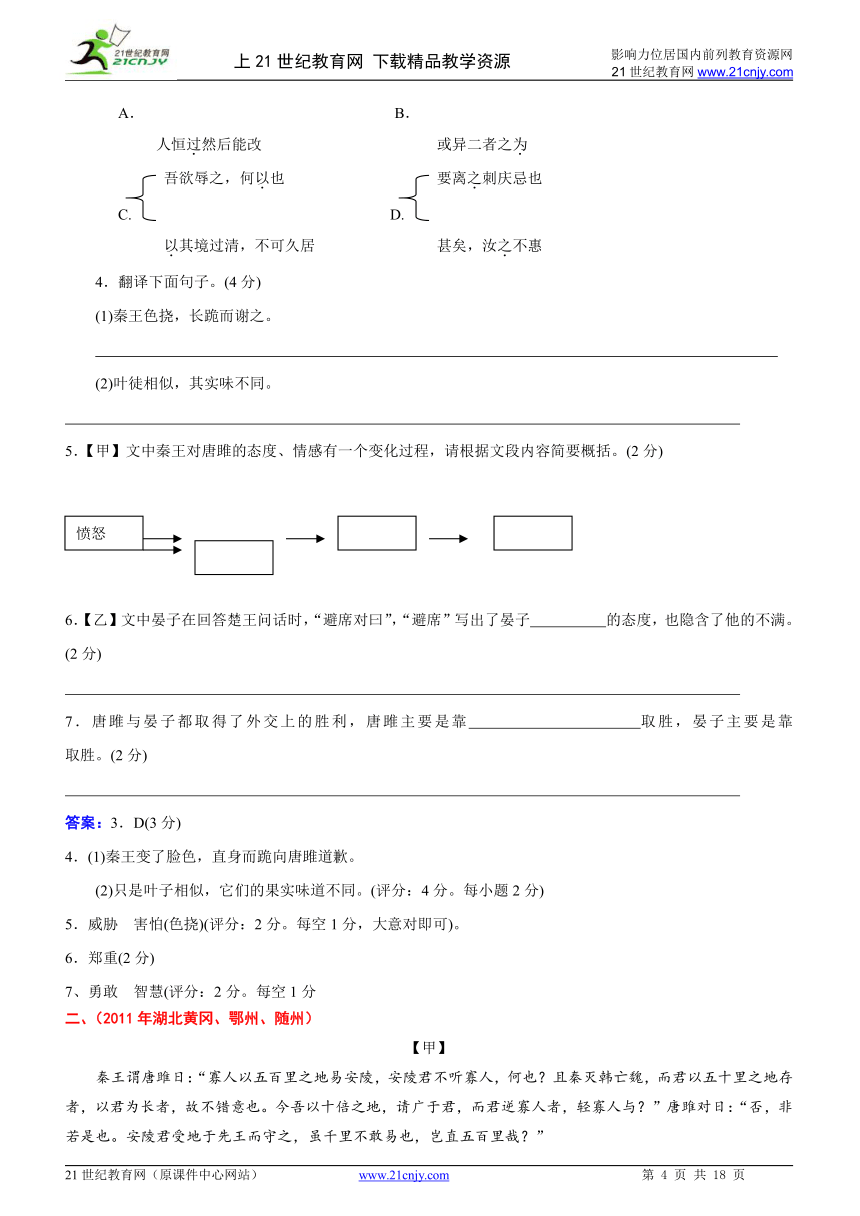

3.下面加点词的意思相同的一项是( )(3分)

臣请缚一人,过王而行 何为者也

A. B.

人恒过然后能改 或异二者之为

吾欲辱之,何以也 要离之刺庆忌也

C. D.

以其境过清,不可久居 甚矣,汝之不惠

4.翻译下面句子。(4分)

(1)秦王色挠,长跪而谢之。

(2)叶徒相似,其实味不同。

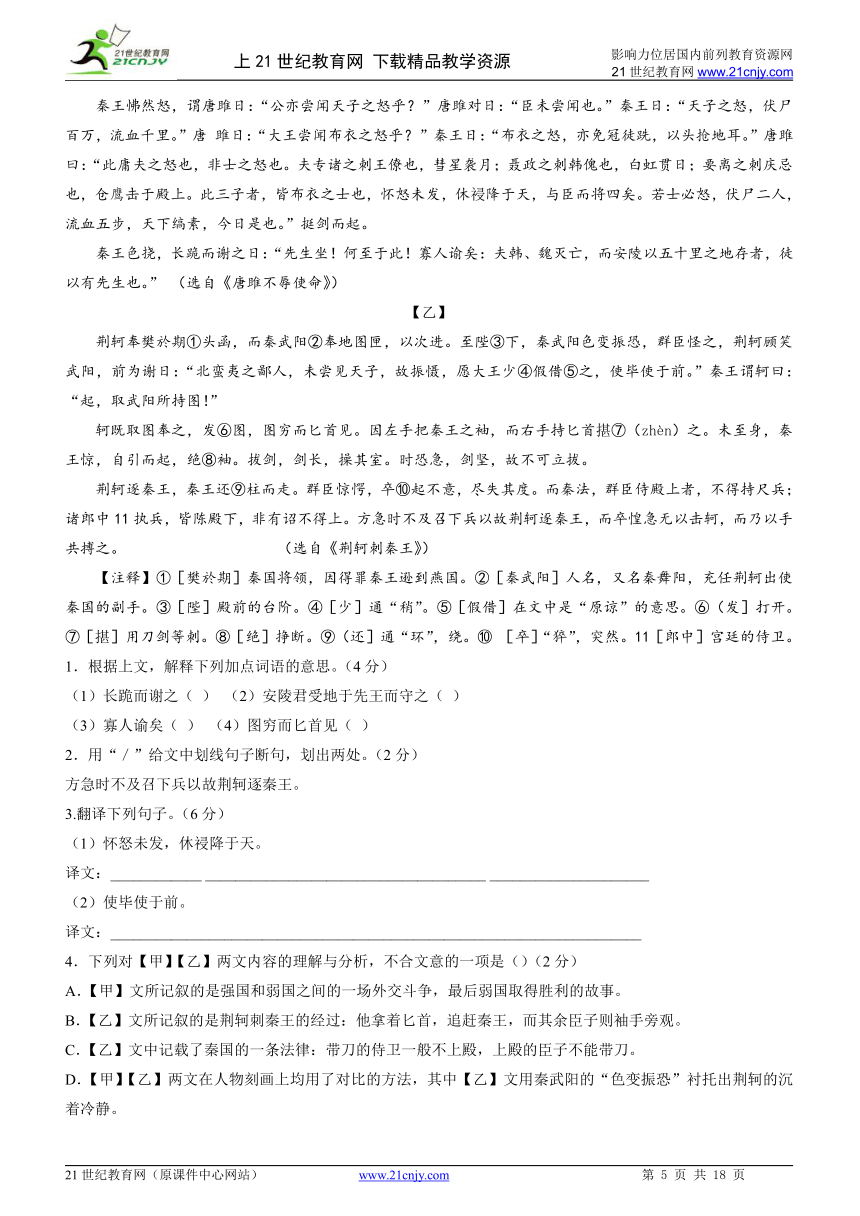

5.【甲】文中秦王对唐雎的态度、情感有一个变化过程,请根据文段内容简要概括。(2分)

6.【乙】文中晏子在回答楚王问话时,“避席对曰”,“避席”写出了晏子 的态度,也隐含了他的不满。(2分)

7.唐雎与晏子都取得了外交上的胜利,唐雎主要是靠 取胜,晏子主要是靠 取胜。(2分)

答案:3.D(3分)

4.(1)秦王变了脸色,直身而跪向唐雎道歉。

(2)只是叶子相似,它们的果实味道不同。(评分:4分。每小题2分)

5.威胁 害怕(色挠)(评分:2分。每空1分,大意对即可)。

6.郑重(2分)

7、勇敢 智慧(评分:2分。每空1分

二、(2011年湖北黄冈、鄂州、随州)

【甲】

秦王谓唐雎日:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对日:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎日:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对日:“臣未尝闻也。”秦王日:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐 雎日:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王日:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之日:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。” (选自《唐雎不辱使命》)

【乙】

荆轲奉樊於期①头函,而秦武阳②奉地图匣,以次进。至陛③下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢日:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少④假借⑤之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发⑥图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕⑦(zhèn)之。未至身,秦王惊,自引而起,绝⑧袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还⑨柱而走。群臣惊愕,卒⑩起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中11执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。 (选自《荆轲刺秦王》)

【注释】①[樊於期]秦国将领,因得罪秦王逊到燕国。②[秦武阳]人名,又名秦舞阳,充任荆轲出使秦国的副手。③[陛]殿前的台阶。④[少]通“稍”。⑤[假借]在文中是“原谅”的意思。⑥(发]打开。⑦[揕]用刀剑等刺。⑧[绝]挣断。⑨(还]通“环”,绕。⑩ [卒]“猝”,突然。11[郎中]宫廷的侍卫。

1.根据上文,解释下列加点词语的意思。(4分)

(1)长跪而谢之( ) (2)安陵君受地于先王而守之( )

(3)寡人谕矣( ) (4)图穷而匕首见( )

2.用“/”给文中划线句子断句,划出两处。(2分)

方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王。

3.翻译下列句子。(6分)

(1)怀怒未发,休祲降于天。

译文:____________ _____________________________________ _____________________

(2)使毕使于前。

译文:______________________________________________________________________

4.下列对【甲】【乙】两文内容的理解与分析,不合文意的一项是()(2分)

A.【甲】文所记叙的是强国和弱国之间的一场外交斗争,最后弱国取得胜利的故事。

B.【乙】文所记叙的是荆轲刺秦王的经过:他拿着匕首,追赶秦王,而其余臣子则袖手旁观。

C.【乙】文中记载了秦国的一条法律:带刀的侍卫一般不上殿,上殿的臣子不能带刀。

D.【甲】【乙】两文在人物刻画上均用了对比的方法,其中【乙】文用秦武阳的“色变振恐”衬托出荆轲的沉着冷静。

答案:1. ⑴道歉 ⑵介词,从、由 ⑶明白,懂得 ⑷穷尽,完结(每小题1分)

2. 方急时∕不及召下兵∕以故荆轲逐秦王。(每处1分)

3.(1)心里的愤怒还没发作出来,上天就降示了征兆。(“怀:心里”“休祲:吉凶的征兆”各1分,句子大意1分)

(2)让他在(大王)面前完成使命。(“毕:完,尽”1分,第二个“使:使命”1分,句子大意1分。)

4. B (2分)

三、(2011年内蒙古呼和浩特市)

阅读下面文言文,完成题。(12分)

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也 且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与 ”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉 ”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎 ”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎 ”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎日:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

1.本文题目是《 》,选自《 》。(2分)

2.解释下面句子中加点的词语。(2分)

(1)请广于君 广:

(2)休祲降于天 休:

3.下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )(2分)

A.夫韩、魏灭亡 河曲智叟亡以应

B.秦王色挠 征于色发于声而后喻

c.与臣而将四矣 上使外将兵

D.天下缟素 可以调素琴

4.把文中画线句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)以君为长者,故不错意也。

译文:

(2)而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

译文:

5.下列对选文内容的理解和分析,不正确的一项是( ) (2分)

A.本文把人物放在一场尖锐的矛盾冲突中,通过对话,鲜明地表现了唐雎和秦王的性格特点。

B.秦王描绘由天子之怒引致“伏尸百万,流咂千里”的场面,目的是用武力恫吓唐雎。

c.唐雎不畏强暴,慷慨陈词,在这场弱国与强国的斗争中,最终取得了胜利。

D.唐雎以专诸、聂政、要离行刺的故事,表明了得道多助失道寡助的严正立场和凛然正气。

答案:1.唐雎不辱使命 战国策

2.(1)扩充;(2)吉祥。

解析:“广”本是一个形容词,在这里用作动词,是“扩充”的意思。“体震”在文言文中是一时反义词,“休”指吉祥;“祲”指不祥。

3.B 解析:选项B中,两个“色”都指“脸色”。选项A中,两个“亡”,前者是“灭亡”;后者是通假字,通“无”,“没有”的意思。选项c中,两个“将”,前者是“将要”;后者是动词,“率领、带领”的意思。选项D中,两个“素”,前者是形容词用作名词,指“白色的孝服”;后者是形容词,意思是:朴素的,不加装饰的。

4.(1)把安陵君看做忠厚长者,所以不打他的主意。(2)而安陵国凭借五十里的土地存留下来,只是因为有先生啊!

解析:翻译时要注意落实重点词语的意思。如:(1)句中,“以……为”是“把……当做(看做)”的意思,“错”在这里是通假字,通“措”,“采取”的意思。(2)句申,“而”表示转折,“以”是“凭、靠”的意思,“徒”是“只不过,只是”,后面的“以”是“因为”的意思。然后将大体意思翻译正确即可。

5.D 解析:选项D中,唐雎列举专诸、聂政、要离几个人的故事,是为了表明这些人是真正的“士”,而自己也将效仿他们,击杀秦王。

四、(2011年益阳市)

阅读《唐雎不辱使命》选段,完成9-13题。(12分)

秦王谓唐雎曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

1.下列句子的朗读停顿划分不正确的一项是(2分)

A.此 / 庸夫之怒也 B.安陵君受地 / 于先王而守之

C.夫 / 专诸之刺王僚也 D.与臣 / 而将四矣

2.对下列句中加点字理解错误的一项是(2分)

A.以头抢地耳(撞、碰) B.长跪而谢之(感谢)

C.寡人谕矣(明白,懂得) D.请广于耳(扩充)

3.下列各项中加点的“之”与例句中“之”的意义和用法相同的一项是(2分)

例句:予独爱莲之出淤泥而不染

A.寡人欲以五百里之地易安陵 B.安陵君受地于先王而守之

C.聂政之刺傀也 D.辍耕之垄上

4.用现代汉语写出下面句子的意思。(4分)

(1)虽千里不敢易也,岂直五里哉?

(2)安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

5.唐雎的使用是什么?他能够出色完成使命的根本原因是什么?(2分)

答案:1.(2分)B 2.(2分)B 3.(2分)C

4.(4分)(1)即使是千里的土地也不敢交换,更何况只是五百里呢?(准确译出“虽”“易”“直”,表述连贯)

(2)安陵(国)能够凭借(方圆)五百里的土地幸存下来,只是因为有先生您啊!(准确译出“以”“徒”,表述连贯)

5.(2分)使命:挫败秦王以五百里之地易安陵的阴谋。原因:唐雎不畏强暴,有勇有谋。(意思相近即可)

五、(2011年百色市)

唐雎不辱使命

《战国策》

①秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不悦。安陵君因使唐雎使于秦。

②秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

③秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

④秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

9.下列句中加点字的解释,不正确的一项是

A.虽然,受地于先王(即使这样) B.秦王不悦(高兴)

C.安陵君因使唐雎使于秦( 派 )( 使者 ) D.秦王色挠,长跪而谢之曰(道歉)

10.下列加点字意义和用法相同的一项是

A.安陵君不听寡人,何也 吾妻之美我者,私我也

B.以君为长者 武陵人捕鱼为业

C.轻寡人与 与朋友交而不信乎

D.休祲降于天 相与步于中庭

11.下面是对本文内容的理解,不正确的一项是

A.第①段写唐雎坚决抵制秦王的骗局,断然拒绝“易地”,这是双方斗争的最高潮部分。

B.第③段中的人物对话写出唐雎以“士之怒”反击秦王的“天子之怒”。

C.第④段写“秦王色挠,长跪而谢之”的原因是秦王怕出现“伏尸二人,流血五步,天下缟素”的局面。

D.唐雎与《三国演义》中“舌战群儒”的诸葛亮一样,以出色的外交才能化解了一场政治危机。

12.把文中画线句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。(3分)

译文:

(2)夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。(3分)

译文:

答案:9. C( “使者”应为“出使” )

10. B(当作、作为)(A项 表疑问,呢 /表判断,不译 C项 疑问语气助词/和、跟 D项 从/在)

11.A(“最高潮”错)

第Ⅱ卷:非选择题(第12~22题,共87分)

12.(1)平民发怒,也不过是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。(3分)(关键词 “布衣” “徒跣”“ 抢”解释正确给2分)(2)韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来的原因,只是因为有先生啊。(3分)(关键词 “夫” “以”“徒” 解释正确给2分)

《隆中对》

一、(2011年苏州市)

【甲】臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

【乙】亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下;而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”

节选自《隆中对》

【注】每:常常。 信然:确实这样。 先主:刘备。 就见:到那里拜访。 屈致:委屈(他)召(他上门)来。致,招致,引来。 枉(wǎng):委屈。 驾:车马,借车马指刘备。 由是:因此。 凡:总共。

1.下面哪一组句子中加点词的意义相同 ( ) (2分)

臣本布衣

本在冀州之南,河阳之北(《愚公移山》)

先帝不以臣卑鄙

则凡可以得生者何不用也?《鱼我所欲也》)

当奖率三军,北定中原

叫嚣乎东西,隳突乎南北(《捕蛇者说》)

还于旧都

欲有求于我也。(《邹忌讽齐王纳谏》)

2.用现代汉语翻译乙文中的画线句。(4分)

先主曰:“君与俱来。”

答:___________________________________________________________________________

先主遂诣亮,凡三往,乃见。

答:_________________________________________________________________ __________

3.《出师表》能流传千古,原因之一是其言辞质朴,情真意切。请以“遂许先帝以驱驰”为例,结合选文内容作简要分析。(3分)

答:_________________________________________________________ _____ ___________

4.针对文中画线句有人提出了这样的看法:诸葛亮写《出师表》时刘备已经去世,那么,即使出师未果,也不会对“先帝之明”造成影响,所以诸葛亮的担心是多余的。对此,你有怎样的见解?(3分)

答:_________________________________________ ________________________________

答案:1.(2分)A

2.(4分)译文:刘备说:“您和他一起来。”刘备就去拜访诸葛亮,总共去了三次,才见到。

3.(3分) “许”是答应、许诺的意思。诸葛亮为报答三顾茅庐的知遇之恩,“遂许先帝以驱驰”,而一“许”便是二十一年。在历经了无数“危难”后,如今又要“出师”,继续为刘备的遗志“北定中原”而“驱驰”,这仍然是对“许”的践行。一个简单的“许”字,让我们读出了诸葛亮对刘氏父子的一份真情、一片忠心,也使我们感受到了他信守承诺、一诺千金的高尚人格。

4.(3分)诸葛亮的担心不是多余的。刘备把国家大事都托付给诸葛亮,这是对诸葛亮的信任。如果诸葛亮辜负了这份信任,也就等于说刘备有眼无珠、看错了人,那“先帝之明”当然受损,甚至就不能成立了。从诸葛亮的“恐”可以看出他把这份信任看得很重,努力维护着刘备的明君形象。“恐”也是诸葛亮为报答刘备知遇之恩而鞠躬尽瘁的真切内心写照。

二、(2011年四川泸州)

隆中对 陈 寿

亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下;而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”

亮答曰:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡。然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆,以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

先主曰:“善!”于是与亮情好日密。

关羽、张飞等不悦,先主解之曰:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿复言!”羽、飞乃止。

1. 解释下列句中加点词在文中的意思。(4分)

(1)凡三往,乃见。因屏人曰 屏

(2)欲信大义于天下 信

(3)于是与亮情好日密 日

(4)愿诸君勿复言 愿

2. 下列加点词的意义和用法相同的一项是( )。(3分)

A. 犹鱼之有水也 予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

B. 国险而民附,贤能为之用 下视其辙,登轼而望之(《曹刿论战》)

C. 高祖因之以成帝业 安陵君因使唐雎使于秦(《唐雎不辱使命》)

D. 曹操比于袁绍 此所谓战胜于朝廷(《邹忌讽齐王纳谏》)

3. 用现代汉语翻译文中画线的句子。(6分)

(1)此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。(3分)

翻译:

(2)将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆,以迎将军者乎?(3分)

翻译:

4. 下列对文章的理解和分析正确的一项是( )。(3分)

A. 在“隆中对策”前,作者先采用侧面叙写的方式衬托出诸葛亮的与众不同和非凡才智。

B. 诸葛亮以高祖刘邦在益州成就帝业为例提示刘备可以将益州作为建立蜀汉大业的基地。

C. 诸葛亮分析天下形势,既论及地理、经济、军事等因素,又提到了恤民和用贤的重要。

D. 文章通过隆中对策这一核心事件,突出展示了诸葛亮作为政治家和军事家的远见卓识。

答案:1.(共4分)屏:命人退避 信:(通“伸”)伸张 日:一天天 愿:希望 (一词1分)

2.(3分)A (A项均为助词,取消句子独立性。B项分别为并列关系、修饰关系的连词。C项分别译为“凭借”、“于是”。D项分别为“同”、“在”。)

3.(共6分)(1)这个人值得到他那里去拜访,不能委屈他,召他上门来,将军您应当屈尊亲自去拜访他。(3分,就见1分,枉驾1分,句子意思基本正确1分)

(2)将军亲自统率益州大军从秦川出击,百姓谁敢不用竹筐盛着饭食用壶装着酒水来迎接将军您呢?(3分,“出于秦川”1分,“箪食壶浆”1分,句子意思基本正确1分)

4.(3分)A(应是正面描写和侧面描写相结合)

三、(2011年遂宁)

【甲】亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”

(选自晋朝·陈寿《三国志·蜀志·诸葛亮传·隆中对》)

【乙】赵将马服君赵奢之妻,赵括之母也。秦攻赵,孝成王使括代廉颇为将。将行,括母上书言于王曰:“括不可使将。”王曰:“何以?”曰:“始妾事其父,父时为将,身所奉饭者以十数,所友者以百数;大王及宗室所赐币帛,尽以与军吏、士大夫;受命之日,不问家事。今括一旦为将,东向而朝军吏,吏无敢仰视之者;王所赐金帛,归尽藏之;乃日视便利田宅可买者。王以为若其父乎?父子不同,执心各异。愿勿遣!”王曰:“母置之,吾计已决矣。”括母曰:“王终遣之,即有不称,妾得无随乎?”王曰:“不也。”

括既行,代廉颇三十余日,赵兵果败,括死军覆。王以母先言,故卒不加诛。

(选自西汉·刘向《烈女传·赵将括母》)

1.解释下列加点的词(4分)

(1)将军宜枉驾顾之 顾:

(2)欲信大义于天下 信:

(3)而智术浅短,遂用猖蹶 用:

(4)乃日视便利田宅可买者 日:

2.翻译文中划线的句子(3分)

王以母先言,故卒不加诛。

3.下列说法有误的一项是 ( )(3分)

A.“凡三往,乃见”、“乃不知有汉,无论魏晋”两句中的“乃”的意义和用法不相同。“王以为若其父乎”、“徐公不若君之美也”两句中的“若”的意义和用法也不同。

B.刘备善于听从他人意见,以诚心求得人才,终成就三国鼎立之势;而孝成王不听从他人意见,最终兵败。

C.两段选文在塑造人物时都采用了侧面描写的方法。甲文徐庶极力向刘备推荐诸葛亮,侧面表现了诸葛亮的谋略与才干,乙文第一段写括母分析赵括父子是侧面表现括母仁智。

D.历史上赫赫有名的两件事“三顾茅庐”和“长平之战”在两段选文中仅以“凡三往”“代廉颇三十余日,赵兵果败”就概括了,这是因为这两件事本身与突出两篇传记的主人公的性格关系不大,这也告诉了我们写文章时与中心关系不大的事件要略写。

答案:1.(4分,每小题1分)(1) 拜访 (2)通“伸”,伸张(须写出本字和解释。) (3)因此 (4)每天

2.(3分)孝成王因为赵括的母亲有言在先,因此最终没有加罪于她。(“以”“卒”各1分,句意通顺1分。)

3.(3分)C

《出师表》

一、(2011年广东省)

出师表

诸葛亮

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费讳、董允等,此皆良实,志虑忠纯.是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之日能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨.于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A.宜付有司论其刑赏/与臣论此事

B.亲贤臣,远小人/肉食者鄙,未能远谋

C.是以先帝简拔以遗陛下/京城氏之孀妻有遗男

D.不宜偏私/牡丹之爱,宜乎众矣

2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(3分)

由是感激,遂许先帝以驱驰。

3.从选文中看出诸葛亮对后主有两方面的担忧:一是刑赏偏私,使“ ”;二是““ ,“ ”。(用原文词句回答)(3分)

4.下列对选文内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.在执法方面,诸葛亮主张惩罚“作奸犯科者”,奖赏“为忠善者”。

B.作者列举宫中府中的事例,突出郭攸之等人的忠诚,希望后主广开言路。

C.选文提及先帝“痛恨于桓、灵”,意在劝勉后主亲贤远佞,使汉室兴隆。

D.作者在文末叙写个人经历,是为了感念先帝的知遇之恩,表明自己的忠心。

答案:1 D

2 因为这件事,(我)非常感激,于是答应先帝(为他)奔走效劳(“由是”1分;“驱驰”1分;语意连贯1分)

3 内外异法(1分) 亲小人,远贤臣(2分)

4 B

二、(2011年铜仁地区)

阅读《出师表》节选,按要求回答问题

①臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

②先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

③愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。深追先帝遗诏,臣不胜受恩感激。

④今当远离,临表涕零,不知所言。

1、下面语句中加点的词解释有误的一项是( )

A、愿陛下托臣以讨贼兴复之效(效:任务)

B、临表涕零(涕:鼻涕)

C、尔来二十有一年矣(从那时以来)

D、猥自枉屈(猥:辱,这里有降低身份的意思)

2、下列各组中加点词的意义或用法相同的一项是( )

A、此殆天所以资将军 此臣所以报先帝而忠陛下之职分也

B、先帝不以臣卑鄙 咨臣以当世之事

C、三顾臣于草庐之中 顾野有麦场

D、何陋之有 策之不以其道

3、下面对选文内容理解不正确的一项是( )[]

A、第①段先自叙本志,表明自己“布衣”身份,为下文写“先帝不以臣卑鄙”作铺垫。

B、第②段一个“当”字引出六个四字句,以磅礴的气势指出这次“出师”的战略目标,使后主深信伐魏之事势在必行。

C、③④两个自然段点明全篇主旨,阐述了修明内政与北伐胜利的关系。

D、选文以议论为主而辅之以叙事、描写、说明,带有浓厚的抒彩。

4、把文言文阅读材料中划线的句子翻译成现代汉语。

(1)受任于败军之际,奉命于危难之间。(3分)

(2)庶竭驽钝,攘除奸凶。(3分)

答案:1、B 2、A 3、D

4、3分(1)在兵败之时委臣以重任,在危难之际奉旨执行使命。

3分(2)让我竭尽自己平庸的才智,铲除奸邪凶顽的敌人。

三、(2011年湖南娄底)

出师表

先帝创业未半而中道崩殂。今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内, 忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同;若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,事无大小,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

1.对下面语句中加点的词语解释不正确的一项是( )

A.此诚危急存亡之秋也。(秋天) B.以光先帝遗德。(发扬光大)

C.以昭陛下平明之理。(显扬) D.悉以咨之。(询问)

2.下列句子中加点的词意义和用法相同的一项是( )

A.先帝创业未半而中道崩殂。 杂然而前陈者。

B. 以塞忠谏之路也。 以其境过清。

C.然侍卫之臣不懈于内 战于长勺。

D.宜付有司论其刑赏。 其真无马也。

3.下面对选文内容理解不正确的一项是( )

A.选文第一部分分析当前形势,提出广开言路的建议,为全篇议论张本。

B.选文第二段中“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”一句强调依法办事。

C.选文第三段和第四段提出亲贤远佞的建议。

D.选文以议论为主寓情于议,在谈论形势、方针、政策和历史经验教训中贯穿一条明显的抒情线索。

4.用现代汉语写出下,面文言语句的大意。

⑴陟罚臧否,不宜异同。译文:

⑵亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。译文:

5.作者在选文中六次提到“先帝”有何用意。

答案:1.C(A项前一个“而”表顺承,后一个“而”表修饰;B项前一个“以”是连词,是“以致”的意思;后一个“以”是连词,“因为”的意思。D项前一个“其”是代词,“他们的”的意思,后一个“其”是助词。)

2.C(选文第三段和第四段都是为第五段提出的“亲贤”的建议张本。)

3.⑴提升、惩罚、表扬、批评标准不应当有差别⑵亲近贤人,疏远小人,这是先汉兴旺发达的原因。

4.勉励后主刘禅继承先帝的遗志,完成先帝未竞的大业。

四、(2011年沈阳)

【甲】

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。(选自《出师表》)

【乙】

贞观二年,太宗谓房玄龄等曰:“汉、魏以来,诸葛亮为丞相,亦甚平直,尝表①废廖立、李严②於南中,立闻亮卒,泣曰:‘吾其左衽③矣!’严闻亮卒,发病而死。故陈寿④称‘亮之为政,开诚心,布公道,尽忠益时者,虽仇必赏;犯法怠慢者,虽亲必罚。’卿⑤等岂可不企慕及之?

【注释】①表:指上表建议。②廖立、李严:蜀汉之臣。③左衽:古代少数民族衣襟左开,借指异族入侵而亡国。④陈寿:西晋人,著有《三国志》。⑤卿:古代君对臣的称谓。

1、解释下面句子中加点的词语。(3分)

(1)志虑忠纯:____ (2)悉以咨之:______

(3)严闻亮卒:______

2.下面句子中加点词意思相同的一组是( )(3分)

A.太宗谓房玄龄等曰 太守谓谁(《醉翁亭记》)

B.尝表废廖立、李严于南中 予尝求古仁人之心(《岳阳楼记》)

C.立闻亮卒 卒获有所闻(《送东阳马生序》)

D.发病而死 舜发于畎亩之中(《生于忧患,死于安乐》)

3.请用现代汉语翻译下面句子。(6分)

(1)是以先帝简拔以遗陛下。

(2)诸葛亮为丞相,甚平直。

4.请用“/”给下面句子断句。(断两处)(2分)

亮 之 为 政 开 诚 心 布 公 道

5.【乙】文中哪句话最能诠释诸葛亮提出的“陟罚臧否,不宜异同”的主张?(请和原文回答)(3分)

答案:1、(1)忠诚 (2)商议,询问 (3)听到,听说

2.B

3、(1)因此,先帝把他们选拔出来给陛下(使用)。 (2)诸葛亮做丞相,非常公平正直。

4.亮之为政/开诚心/布公道

5.尽忠益时者,虽仇必赏;犯法怠慢者,虽亲必罚。

D..。.....。。

C..。.....。。

B..。.....。。

A..。.....。。

愤怒

21世纪教育网(原课件中心网站) www.21cnjy.com 第 1 页 共 18 页

21世纪教育网www.21cnjy.com

九上课内文言文中考题专练(2011年中考试题按课精编)

《陈涉世家》

一、(2011年甘肃兰州)

(一)阅读下面文言文选段,完成题。(15分)

吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。籍第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即已,死即举大名耳。王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称大楚。为坛而盟,祭以尉首。陈胜自立为将军,吴广为都尉,攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东,攻铚、酂、苦、柘、谯,皆下之。行收兵。比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。攻陈,陈守令皆不在,独守丞与战谯门中。弗胜,守丞死,乃入据陈。数日,号令召三老、豪杰与皆来会计事。三老、豪杰皆曰:“将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜为王。”陈涉乃立为王,号为张楚。当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。

(节选自《陈涉世家》)

1.用“/”给文中画线句子划分朗读节奏(只划三处)。(3分)

乃 令 符 离 人 葛 婴 将 兵 徇 蕲 以 东

2.解释下列加点词的意思。(2分)

(1)吴广素爱人 素: (2)将军身被坚执锐 身:

3.用现代汉语翻译下面的句子。(3分)

而戍死者固十六七:

4.这段文字首先叙述了发动起义的情形。下列选项中能正确概括其步骤的三个关键词是( )(3分)

A.并杀两尉 失期当斩 攻大泽乡 B.激怒其众 召令徒属 攻大泽乡

C.并杀两尉 召令徒属 为坛而盟 D.激怒其众 皆已失期 为坛而盟

5.陈胜、吴广起义提出了“诈称公子扶苏、项燕”的策略,从而掌握了民心动向,请概括出这一策略的效果是从哪两个方面得到证明的。(4分)

答案:1.(3分)乃令/符离人葛婴/将兵/徇蕲以东

2.(2分)(1)向来,一向 (2)亲自,亲身

3.(3分)可是戍守边塞的人十个中也得死去六七个。(译出大意2分,关键词“十六七”1分)

4.(3分)C

5.(4分)起义队伍迅速发展并建立张楚政权;各郡县纷纷举事响应陈涉。

二、(2011年天津)

(一)阅读《陈涉世家》一文的节选文字,回答题。

陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”陈涉太息曰:“嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!”

二世元年七月,发闾左谪(需改为走之旁)戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。乃行卜。卜者知其指意,曰:“足下事皆成,有功。然足下卜之鬼乎?”陈胜、吴广喜,念鬼,曰:“此教我先威众耳。”乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:“大楚兴,陈胜王”。卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。

1.下面句子中加点词语的解释,不正确的一项是

A.会天大雨 会:适逢,恰巧遇到

B.等死,死国可乎 等:等待

C.扶苏以数谏故 数:屡次

D.陈胜王 王:称王

2.下面句子中的“之”字没有指代作用的一项是

A.怅恨久之

B.二世杀之

C.楚人怜之

D.固以怪之矣

3.下面对选文的分析,不正确的一项是

A.陈胜用“燕雀安知鸿鹄之志”表明自己是一个有远大抱负的人。

B.“天下苦秦久矣”说明百姓痛恨秦王朝的残暴统治,处处积蓄着反抗的力量。

C.陈胜打出扶苏、项燕的旗号,寄托了对二人的怀念,并立志替二人报仇。

D.陈胜、吴广派人“置书鱼腹”和“篝火狐鸣”是为起义做舆论准备。

答案:1.B 2.A 3.C

三、(2011年大连)

吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨。皆已失期,失期当斩。藉第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。

(节选自《史记·陈涉世家》)

1.解释文中加点的词。(3分)

(1)吴广素爱人

(2)以激怒其众

(3) 从民欲也

2.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(2分)

3.“王侯将相宁有种乎”一句可以看出陈胜具有 的决心。(1分)

答案:1.(3分)(1)平时(向来、一向) (2)来(用来) (3)依从(顺从、听从)

(每小题1分)

2.(2分)军官拔出剑来,吴广一跃而起,夺过(剑)杀死了军官。(译出“剑挺”得1分,大意对得1分)

3.(1分)反抗命运(与命运抗争、不甘心受奴役)

《唐雎不辱使命》

一、(2011年山东烟台)

【甲】秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎 ”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎 ”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

【乙】晏子将使楚。楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之,何以也 ”左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行。王曰:‘何为者也 ’对曰:‘齐人也,王曰:‘何坐 曰:‘坐盗。’”晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为音也 ”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎 ”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何 水土异也。今民生长于齐不盗.入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶 ”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

3.下面加点词的意思相同的一项是( )(3分)

臣请缚一人,过王而行 何为者也

A. B.

人恒过然后能改 或异二者之为

吾欲辱之,何以也 要离之刺庆忌也

C. D.

以其境过清,不可久居 甚矣,汝之不惠

4.翻译下面句子。(4分)

(1)秦王色挠,长跪而谢之。

(2)叶徒相似,其实味不同。

5.【甲】文中秦王对唐雎的态度、情感有一个变化过程,请根据文段内容简要概括。(2分)

6.【乙】文中晏子在回答楚王问话时,“避席对曰”,“避席”写出了晏子 的态度,也隐含了他的不满。(2分)

7.唐雎与晏子都取得了外交上的胜利,唐雎主要是靠 取胜,晏子主要是靠 取胜。(2分)

答案:3.D(3分)

4.(1)秦王变了脸色,直身而跪向唐雎道歉。

(2)只是叶子相似,它们的果实味道不同。(评分:4分。每小题2分)

5.威胁 害怕(色挠)(评分:2分。每空1分,大意对即可)。

6.郑重(2分)

7、勇敢 智慧(评分:2分。每空1分

二、(2011年湖北黄冈、鄂州、随州)

【甲】

秦王谓唐雎日:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对日:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎日:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对日:“臣未尝闻也。”秦王日:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐 雎日:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王日:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之日:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。” (选自《唐雎不辱使命》)

【乙】

荆轲奉樊於期①头函,而秦武阳②奉地图匣,以次进。至陛③下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢日:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少④假借⑤之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发⑥图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕⑦(zhèn)之。未至身,秦王惊,自引而起,绝⑧袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还⑨柱而走。群臣惊愕,卒⑩起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中11执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。 (选自《荆轲刺秦王》)

【注释】①[樊於期]秦国将领,因得罪秦王逊到燕国。②[秦武阳]人名,又名秦舞阳,充任荆轲出使秦国的副手。③[陛]殿前的台阶。④[少]通“稍”。⑤[假借]在文中是“原谅”的意思。⑥(发]打开。⑦[揕]用刀剑等刺。⑧[绝]挣断。⑨(还]通“环”,绕。⑩ [卒]“猝”,突然。11[郎中]宫廷的侍卫。

1.根据上文,解释下列加点词语的意思。(4分)

(1)长跪而谢之( ) (2)安陵君受地于先王而守之( )

(3)寡人谕矣( ) (4)图穷而匕首见( )

2.用“/”给文中划线句子断句,划出两处。(2分)

方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王。

3.翻译下列句子。(6分)

(1)怀怒未发,休祲降于天。

译文:____________ _____________________________________ _____________________

(2)使毕使于前。

译文:______________________________________________________________________

4.下列对【甲】【乙】两文内容的理解与分析,不合文意的一项是()(2分)

A.【甲】文所记叙的是强国和弱国之间的一场外交斗争,最后弱国取得胜利的故事。

B.【乙】文所记叙的是荆轲刺秦王的经过:他拿着匕首,追赶秦王,而其余臣子则袖手旁观。

C.【乙】文中记载了秦国的一条法律:带刀的侍卫一般不上殿,上殿的臣子不能带刀。

D.【甲】【乙】两文在人物刻画上均用了对比的方法,其中【乙】文用秦武阳的“色变振恐”衬托出荆轲的沉着冷静。

答案:1. ⑴道歉 ⑵介词,从、由 ⑶明白,懂得 ⑷穷尽,完结(每小题1分)

2. 方急时∕不及召下兵∕以故荆轲逐秦王。(每处1分)

3.(1)心里的愤怒还没发作出来,上天就降示了征兆。(“怀:心里”“休祲:吉凶的征兆”各1分,句子大意1分)

(2)让他在(大王)面前完成使命。(“毕:完,尽”1分,第二个“使:使命”1分,句子大意1分。)

4. B (2分)

三、(2011年内蒙古呼和浩特市)

阅读下面文言文,完成题。(12分)

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也 且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与 ”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉 ”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎 ”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎 ”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎日:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

1.本文题目是《 》,选自《 》。(2分)

2.解释下面句子中加点的词语。(2分)

(1)请广于君 广:

(2)休祲降于天 休:

3.下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )(2分)

A.夫韩、魏灭亡 河曲智叟亡以应

B.秦王色挠 征于色发于声而后喻

c.与臣而将四矣 上使外将兵

D.天下缟素 可以调素琴

4.把文中画线句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)以君为长者,故不错意也。

译文:

(2)而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

译文:

5.下列对选文内容的理解和分析,不正确的一项是( ) (2分)

A.本文把人物放在一场尖锐的矛盾冲突中,通过对话,鲜明地表现了唐雎和秦王的性格特点。

B.秦王描绘由天子之怒引致“伏尸百万,流咂千里”的场面,目的是用武力恫吓唐雎。

c.唐雎不畏强暴,慷慨陈词,在这场弱国与强国的斗争中,最终取得了胜利。

D.唐雎以专诸、聂政、要离行刺的故事,表明了得道多助失道寡助的严正立场和凛然正气。

答案:1.唐雎不辱使命 战国策

2.(1)扩充;(2)吉祥。

解析:“广”本是一个形容词,在这里用作动词,是“扩充”的意思。“体震”在文言文中是一时反义词,“休”指吉祥;“祲”指不祥。

3.B 解析:选项B中,两个“色”都指“脸色”。选项A中,两个“亡”,前者是“灭亡”;后者是通假字,通“无”,“没有”的意思。选项c中,两个“将”,前者是“将要”;后者是动词,“率领、带领”的意思。选项D中,两个“素”,前者是形容词用作名词,指“白色的孝服”;后者是形容词,意思是:朴素的,不加装饰的。

4.(1)把安陵君看做忠厚长者,所以不打他的主意。(2)而安陵国凭借五十里的土地存留下来,只是因为有先生啊!

解析:翻译时要注意落实重点词语的意思。如:(1)句中,“以……为”是“把……当做(看做)”的意思,“错”在这里是通假字,通“措”,“采取”的意思。(2)句申,“而”表示转折,“以”是“凭、靠”的意思,“徒”是“只不过,只是”,后面的“以”是“因为”的意思。然后将大体意思翻译正确即可。

5.D 解析:选项D中,唐雎列举专诸、聂政、要离几个人的故事,是为了表明这些人是真正的“士”,而自己也将效仿他们,击杀秦王。

四、(2011年益阳市)

阅读《唐雎不辱使命》选段,完成9-13题。(12分)

秦王谓唐雎曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

1.下列句子的朗读停顿划分不正确的一项是(2分)

A.此 / 庸夫之怒也 B.安陵君受地 / 于先王而守之

C.夫 / 专诸之刺王僚也 D.与臣 / 而将四矣

2.对下列句中加点字理解错误的一项是(2分)

A.以头抢地耳(撞、碰) B.长跪而谢之(感谢)

C.寡人谕矣(明白,懂得) D.请广于耳(扩充)

3.下列各项中加点的“之”与例句中“之”的意义和用法相同的一项是(2分)

例句:予独爱莲之出淤泥而不染

A.寡人欲以五百里之地易安陵 B.安陵君受地于先王而守之

C.聂政之刺傀也 D.辍耕之垄上

4.用现代汉语写出下面句子的意思。(4分)

(1)虽千里不敢易也,岂直五里哉?

(2)安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

5.唐雎的使用是什么?他能够出色完成使命的根本原因是什么?(2分)

答案:1.(2分)B 2.(2分)B 3.(2分)C

4.(4分)(1)即使是千里的土地也不敢交换,更何况只是五百里呢?(准确译出“虽”“易”“直”,表述连贯)

(2)安陵(国)能够凭借(方圆)五百里的土地幸存下来,只是因为有先生您啊!(准确译出“以”“徒”,表述连贯)

5.(2分)使命:挫败秦王以五百里之地易安陵的阴谋。原因:唐雎不畏强暴,有勇有谋。(意思相近即可)

五、(2011年百色市)

唐雎不辱使命

《战国策》

①秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不悦。安陵君因使唐雎使于秦。

②秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

③秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

④秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

9.下列句中加点字的解释,不正确的一项是

A.虽然,受地于先王(即使这样) B.秦王不悦(高兴)

C.安陵君因使唐雎使于秦( 派 )( 使者 ) D.秦王色挠,长跪而谢之曰(道歉)

10.下列加点字意义和用法相同的一项是

A.安陵君不听寡人,何也 吾妻之美我者,私我也

B.以君为长者 武陵人捕鱼为业

C.轻寡人与 与朋友交而不信乎

D.休祲降于天 相与步于中庭

11.下面是对本文内容的理解,不正确的一项是

A.第①段写唐雎坚决抵制秦王的骗局,断然拒绝“易地”,这是双方斗争的最高潮部分。

B.第③段中的人物对话写出唐雎以“士之怒”反击秦王的“天子之怒”。

C.第④段写“秦王色挠,长跪而谢之”的原因是秦王怕出现“伏尸二人,流血五步,天下缟素”的局面。

D.唐雎与《三国演义》中“舌战群儒”的诸葛亮一样,以出色的外交才能化解了一场政治危机。

12.把文中画线句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。(3分)

译文:

(2)夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。(3分)

译文:

答案:9. C( “使者”应为“出使” )

10. B(当作、作为)(A项 表疑问,呢 /表判断,不译 C项 疑问语气助词/和、跟 D项 从/在)

11.A(“最高潮”错)

第Ⅱ卷:非选择题(第12~22题,共87分)

12.(1)平民发怒,也不过是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。(3分)(关键词 “布衣” “徒跣”“ 抢”解释正确给2分)(2)韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来的原因,只是因为有先生啊。(3分)(关键词 “夫” “以”“徒” 解释正确给2分)

《隆中对》

一、(2011年苏州市)

【甲】臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

【乙】亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下;而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”

节选自《隆中对》

【注】每:常常。 信然:确实这样。 先主:刘备。 就见:到那里拜访。 屈致:委屈(他)召(他上门)来。致,招致,引来。 枉(wǎng):委屈。 驾:车马,借车马指刘备。 由是:因此。 凡:总共。

1.下面哪一组句子中加点词的意义相同 ( ) (2分)

臣本布衣

本在冀州之南,河阳之北(《愚公移山》)

先帝不以臣卑鄙

则凡可以得生者何不用也?《鱼我所欲也》)

当奖率三军,北定中原

叫嚣乎东西,隳突乎南北(《捕蛇者说》)

还于旧都

欲有求于我也。(《邹忌讽齐王纳谏》)

2.用现代汉语翻译乙文中的画线句。(4分)

先主曰:“君与俱来。”

答:___________________________________________________________________________

先主遂诣亮,凡三往,乃见。

答:_________________________________________________________________ __________

3.《出师表》能流传千古,原因之一是其言辞质朴,情真意切。请以“遂许先帝以驱驰”为例,结合选文内容作简要分析。(3分)

答:_________________________________________________________ _____ ___________

4.针对文中画线句有人提出了这样的看法:诸葛亮写《出师表》时刘备已经去世,那么,即使出师未果,也不会对“先帝之明”造成影响,所以诸葛亮的担心是多余的。对此,你有怎样的见解?(3分)

答:_________________________________________ ________________________________

答案:1.(2分)A

2.(4分)译文:刘备说:“您和他一起来。”刘备就去拜访诸葛亮,总共去了三次,才见到。

3.(3分) “许”是答应、许诺的意思。诸葛亮为报答三顾茅庐的知遇之恩,“遂许先帝以驱驰”,而一“许”便是二十一年。在历经了无数“危难”后,如今又要“出师”,继续为刘备的遗志“北定中原”而“驱驰”,这仍然是对“许”的践行。一个简单的“许”字,让我们读出了诸葛亮对刘氏父子的一份真情、一片忠心,也使我们感受到了他信守承诺、一诺千金的高尚人格。

4.(3分)诸葛亮的担心不是多余的。刘备把国家大事都托付给诸葛亮,这是对诸葛亮的信任。如果诸葛亮辜负了这份信任,也就等于说刘备有眼无珠、看错了人,那“先帝之明”当然受损,甚至就不能成立了。从诸葛亮的“恐”可以看出他把这份信任看得很重,努力维护着刘备的明君形象。“恐”也是诸葛亮为报答刘备知遇之恩而鞠躬尽瘁的真切内心写照。

二、(2011年四川泸州)

隆中对 陈 寿

亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下;而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”

亮答曰:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡。然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆,以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

先主曰:“善!”于是与亮情好日密。

关羽、张飞等不悦,先主解之曰:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿复言!”羽、飞乃止。

1. 解释下列句中加点词在文中的意思。(4分)

(1)凡三往,乃见。因屏人曰 屏

(2)欲信大义于天下 信

(3)于是与亮情好日密 日

(4)愿诸君勿复言 愿

2. 下列加点词的意义和用法相同的一项是( )。(3分)

A. 犹鱼之有水也 予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

B. 国险而民附,贤能为之用 下视其辙,登轼而望之(《曹刿论战》)

C. 高祖因之以成帝业 安陵君因使唐雎使于秦(《唐雎不辱使命》)

D. 曹操比于袁绍 此所谓战胜于朝廷(《邹忌讽齐王纳谏》)

3. 用现代汉语翻译文中画线的句子。(6分)

(1)此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。(3分)

翻译:

(2)将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆,以迎将军者乎?(3分)

翻译:

4. 下列对文章的理解和分析正确的一项是( )。(3分)

A. 在“隆中对策”前,作者先采用侧面叙写的方式衬托出诸葛亮的与众不同和非凡才智。

B. 诸葛亮以高祖刘邦在益州成就帝业为例提示刘备可以将益州作为建立蜀汉大业的基地。

C. 诸葛亮分析天下形势,既论及地理、经济、军事等因素,又提到了恤民和用贤的重要。

D. 文章通过隆中对策这一核心事件,突出展示了诸葛亮作为政治家和军事家的远见卓识。

答案:1.(共4分)屏:命人退避 信:(通“伸”)伸张 日:一天天 愿:希望 (一词1分)

2.(3分)A (A项均为助词,取消句子独立性。B项分别为并列关系、修饰关系的连词。C项分别译为“凭借”、“于是”。D项分别为“同”、“在”。)

3.(共6分)(1)这个人值得到他那里去拜访,不能委屈他,召他上门来,将军您应当屈尊亲自去拜访他。(3分,就见1分,枉驾1分,句子意思基本正确1分)

(2)将军亲自统率益州大军从秦川出击,百姓谁敢不用竹筐盛着饭食用壶装着酒水来迎接将军您呢?(3分,“出于秦川”1分,“箪食壶浆”1分,句子意思基本正确1分)

4.(3分)A(应是正面描写和侧面描写相结合)

三、(2011年遂宁)

【甲】亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”

(选自晋朝·陈寿《三国志·蜀志·诸葛亮传·隆中对》)

【乙】赵将马服君赵奢之妻,赵括之母也。秦攻赵,孝成王使括代廉颇为将。将行,括母上书言于王曰:“括不可使将。”王曰:“何以?”曰:“始妾事其父,父时为将,身所奉饭者以十数,所友者以百数;大王及宗室所赐币帛,尽以与军吏、士大夫;受命之日,不问家事。今括一旦为将,东向而朝军吏,吏无敢仰视之者;王所赐金帛,归尽藏之;乃日视便利田宅可买者。王以为若其父乎?父子不同,执心各异。愿勿遣!”王曰:“母置之,吾计已决矣。”括母曰:“王终遣之,即有不称,妾得无随乎?”王曰:“不也。”

括既行,代廉颇三十余日,赵兵果败,括死军覆。王以母先言,故卒不加诛。

(选自西汉·刘向《烈女传·赵将括母》)

1.解释下列加点的词(4分)

(1)将军宜枉驾顾之 顾:

(2)欲信大义于天下 信:

(3)而智术浅短,遂用猖蹶 用:

(4)乃日视便利田宅可买者 日:

2.翻译文中划线的句子(3分)

王以母先言,故卒不加诛。

3.下列说法有误的一项是 ( )(3分)

A.“凡三往,乃见”、“乃不知有汉,无论魏晋”两句中的“乃”的意义和用法不相同。“王以为若其父乎”、“徐公不若君之美也”两句中的“若”的意义和用法也不同。

B.刘备善于听从他人意见,以诚心求得人才,终成就三国鼎立之势;而孝成王不听从他人意见,最终兵败。

C.两段选文在塑造人物时都采用了侧面描写的方法。甲文徐庶极力向刘备推荐诸葛亮,侧面表现了诸葛亮的谋略与才干,乙文第一段写括母分析赵括父子是侧面表现括母仁智。

D.历史上赫赫有名的两件事“三顾茅庐”和“长平之战”在两段选文中仅以“凡三往”“代廉颇三十余日,赵兵果败”就概括了,这是因为这两件事本身与突出两篇传记的主人公的性格关系不大,这也告诉了我们写文章时与中心关系不大的事件要略写。

答案:1.(4分,每小题1分)(1) 拜访 (2)通“伸”,伸张(须写出本字和解释。) (3)因此 (4)每天

2.(3分)孝成王因为赵括的母亲有言在先,因此最终没有加罪于她。(“以”“卒”各1分,句意通顺1分。)

3.(3分)C

《出师表》

一、(2011年广东省)

出师表

诸葛亮

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费讳、董允等,此皆良实,志虑忠纯.是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之日能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨.于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )(3分)

A.宜付有司论其刑赏/与臣论此事

B.亲贤臣,远小人/肉食者鄙,未能远谋

C.是以先帝简拔以遗陛下/京城氏之孀妻有遗男

D.不宜偏私/牡丹之爱,宜乎众矣

2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(3分)

由是感激,遂许先帝以驱驰。

3.从选文中看出诸葛亮对后主有两方面的担忧:一是刑赏偏私,使“ ”;二是““ ,“ ”。(用原文词句回答)(3分)

4.下列对选文内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.在执法方面,诸葛亮主张惩罚“作奸犯科者”,奖赏“为忠善者”。

B.作者列举宫中府中的事例,突出郭攸之等人的忠诚,希望后主广开言路。

C.选文提及先帝“痛恨于桓、灵”,意在劝勉后主亲贤远佞,使汉室兴隆。

D.作者在文末叙写个人经历,是为了感念先帝的知遇之恩,表明自己的忠心。

答案:1 D

2 因为这件事,(我)非常感激,于是答应先帝(为他)奔走效劳(“由是”1分;“驱驰”1分;语意连贯1分)

3 内外异法(1分) 亲小人,远贤臣(2分)

4 B

二、(2011年铜仁地区)

阅读《出师表》节选,按要求回答问题

①臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

②先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

③愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。深追先帝遗诏,臣不胜受恩感激。

④今当远离,临表涕零,不知所言。

1、下面语句中加点的词解释有误的一项是( )

A、愿陛下托臣以讨贼兴复之效(效:任务)

B、临表涕零(涕:鼻涕)

C、尔来二十有一年矣(从那时以来)

D、猥自枉屈(猥:辱,这里有降低身份的意思)

2、下列各组中加点词的意义或用法相同的一项是( )

A、此殆天所以资将军 此臣所以报先帝而忠陛下之职分也

B、先帝不以臣卑鄙 咨臣以当世之事

C、三顾臣于草庐之中 顾野有麦场

D、何陋之有 策之不以其道

3、下面对选文内容理解不正确的一项是( )[]

A、第①段先自叙本志,表明自己“布衣”身份,为下文写“先帝不以臣卑鄙”作铺垫。

B、第②段一个“当”字引出六个四字句,以磅礴的气势指出这次“出师”的战略目标,使后主深信伐魏之事势在必行。

C、③④两个自然段点明全篇主旨,阐述了修明内政与北伐胜利的关系。

D、选文以议论为主而辅之以叙事、描写、说明,带有浓厚的抒彩。

4、把文言文阅读材料中划线的句子翻译成现代汉语。

(1)受任于败军之际,奉命于危难之间。(3分)

(2)庶竭驽钝,攘除奸凶。(3分)

答案:1、B 2、A 3、D

4、3分(1)在兵败之时委臣以重任,在危难之际奉旨执行使命。

3分(2)让我竭尽自己平庸的才智,铲除奸邪凶顽的敌人。

三、(2011年湖南娄底)

出师表

先帝创业未半而中道崩殂。今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内, 忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同;若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,事无大小,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

1.对下面语句中加点的词语解释不正确的一项是( )

A.此诚危急存亡之秋也。(秋天) B.以光先帝遗德。(发扬光大)

C.以昭陛下平明之理。(显扬) D.悉以咨之。(询问)

2.下列句子中加点的词意义和用法相同的一项是( )

A.先帝创业未半而中道崩殂。 杂然而前陈者。

B. 以塞忠谏之路也。 以其境过清。

C.然侍卫之臣不懈于内 战于长勺。

D.宜付有司论其刑赏。 其真无马也。

3.下面对选文内容理解不正确的一项是( )

A.选文第一部分分析当前形势,提出广开言路的建议,为全篇议论张本。

B.选文第二段中“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”一句强调依法办事。

C.选文第三段和第四段提出亲贤远佞的建议。

D.选文以议论为主寓情于议,在谈论形势、方针、政策和历史经验教训中贯穿一条明显的抒情线索。

4.用现代汉语写出下,面文言语句的大意。

⑴陟罚臧否,不宜异同。译文:

⑵亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。译文:

5.作者在选文中六次提到“先帝”有何用意。

答案:1.C(A项前一个“而”表顺承,后一个“而”表修饰;B项前一个“以”是连词,是“以致”的意思;后一个“以”是连词,“因为”的意思。D项前一个“其”是代词,“他们的”的意思,后一个“其”是助词。)

2.C(选文第三段和第四段都是为第五段提出的“亲贤”的建议张本。)

3.⑴提升、惩罚、表扬、批评标准不应当有差别⑵亲近贤人,疏远小人,这是先汉兴旺发达的原因。

4.勉励后主刘禅继承先帝的遗志,完成先帝未竞的大业。

四、(2011年沈阳)

【甲】

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。(选自《出师表》)

【乙】

贞观二年,太宗谓房玄龄等曰:“汉、魏以来,诸葛亮为丞相,亦甚平直,尝表①废廖立、李严②於南中,立闻亮卒,泣曰:‘吾其左衽③矣!’严闻亮卒,发病而死。故陈寿④称‘亮之为政,开诚心,布公道,尽忠益时者,虽仇必赏;犯法怠慢者,虽亲必罚。’卿⑤等岂可不企慕及之?

【注释】①表:指上表建议。②廖立、李严:蜀汉之臣。③左衽:古代少数民族衣襟左开,借指异族入侵而亡国。④陈寿:西晋人,著有《三国志》。⑤卿:古代君对臣的称谓。

1、解释下面句子中加点的词语。(3分)

(1)志虑忠纯:____ (2)悉以咨之:______

(3)严闻亮卒:______

2.下面句子中加点词意思相同的一组是( )(3分)

A.太宗谓房玄龄等曰 太守谓谁(《醉翁亭记》)

B.尝表废廖立、李严于南中 予尝求古仁人之心(《岳阳楼记》)

C.立闻亮卒 卒获有所闻(《送东阳马生序》)

D.发病而死 舜发于畎亩之中(《生于忧患,死于安乐》)

3.请用现代汉语翻译下面句子。(6分)

(1)是以先帝简拔以遗陛下。

(2)诸葛亮为丞相,甚平直。

4.请用“/”给下面句子断句。(断两处)(2分)

亮 之 为 政 开 诚 心 布 公 道

5.【乙】文中哪句话最能诠释诸葛亮提出的“陟罚臧否,不宜异同”的主张?(请和原文回答)(3分)

答案:1、(1)忠诚 (2)商议,询问 (3)听到,听说

2.B

3、(1)因此,先帝把他们选拔出来给陛下(使用)。 (2)诸葛亮做丞相,非常公平正直。

4.亮之为政/开诚心/布公道

5.尽忠益时者,虽仇必赏;犯法怠慢者,虽亲必罚。

D..。.....。。

C..。.....。。

B..。.....。。

A..。.....。。

愤怒

21世纪教育网(原课件中心网站) www.21cnjy.com 第 1 页 共 18 页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》