统编版五年级语文上册第四单元 教案(42张)

文档属性

| 名称 | 统编版五年级语文上册第四单元 教案(42张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 81.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-28 15:03:42 | ||

图片预览

文档简介

部编五年级语文上册第四单元教案

12

古诗三首

示儿

教学目标:

1.收集、交流这首诗的时代背景,了解诗句的内容,并能从诗的内容想开去。

2.运用激活想象、诵读体味等形式去体会作者写下这份遗嘱时深沉丰富的感情。

3.激发学生的爱国主义情感,培养学生正确的世界观、人生观和价值观。

教学过程:

一、创设情境,导入新课

1.请同学们听一首歌曲《精忠报国》。

2.听了这首歌,大家有什么感觉?想到了什么?(我想到了南宋的爱国诗人陆游,他的一生生动诠释了“精忠报国”这四个字。)

3.课前请同学们都做了预习,你们对陆游有哪些了解呢?

4.今天,我们就一起来学习他的临终之作《示儿》。(板书课题:示儿)

5.释诗题:示儿是什么意思呢?(看课下注释,这里指的是陆游临终前想要展示给儿子们看,相当于遗嘱。)

二、初读古诗,了解大意

1.陆游要告诉儿子什么呢?请同学们以小组合作学习的方式自由读一读。

出示自学要求:读准字音,读通句子;划分节奏;结合注释,理解句子的意思。

2.小组讨论,汇报交流。

(1)请几位同学读古诗,注意祭、乃。

(2)告诉大家你读懂了什么?(结合课下注释,说说自己读懂了什么,读懂哪句就说哪句。说的不确切的地方,其他同学可以补充、纠正。)

三、品读诗眼,感悟诗情

1.同学很会读书,读了这首诗。你能体会陆游当时是怎样的心情吗?(悲)

2.你是从哪里体会到的?(死去元知万事空,但悲不见九洲同。)

3.是的,人死了,很多东西都不重要了,有哪些东西不重要了呢?(金钱、房产……)

4.那陆游为什么还会感到悲伤呢?是什么事情让他念念不忘呢?(但悲不见九洲同)

5.祖国不统一吗?被谁侵略了呢?(交流收集到的资料)

6.出示图片一,你看到了什么?你觉得诗人还可能为什么而悲伤?(看到金国侵略者橫冲直撞、烧杀抢掠,诗人怎么能不悲伤?)生读:死去元知万事空,但悲不见九洲同。

7.出示图片二,你看到了什么?诗人还可能因为什么而悲伤?(陆游看到百姓游离失所、背井离乡、妻离子散、十室九空,悲从中来。)读:死去元知万事空,但悲不见九洲同。

8.男女生赛读,读出“悲”。

9.出示第三幅图,宋朝的统治者在干什么?(歌舞升平、花天酒地、不思收复失地,不顾百姓死活。让人

)读:死去元知万事空,但悲不见九洲同。

读出“愤”。

10.诗人除了“悲”、“愤”,还有什么感情?(盼)

出示:陆游从小就生活在战乱纷纷、国破家亡之中,他年仅三岁的时候,汴京就被金兵占领了。他从小就立下了抗金救国的志向,长大后他亲自参加了抗金的战斗。他的一生都在盼望一个重要时刻的来临:读:王师北定中原日

11.然而,如今他躺在病榻上,就要死了,他的热望生前是没有办法看到了,因此,他嘱咐儿孙们:读:家祭无忘告乃翁

12.让我们带着这种热切盼望的心情读这一句:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

四、总结全文,升华拓展

1.齐读全诗。

2.师:面对强敌入侵、家园沦丧、人民悲泣,一位位爱国志士站出来了。陆游就是其中一个,还有哪些爱国志士呢?

上马击狂胡,下马草军书。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

陆游

金戈铁马,驰骋中原。

辛弃疾

壮士饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

岳飞

生当作人杰,死亦为鬼雄。

李清照

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

文天祥

3.是啊,历朝历代都不乏民族英雄,他们心系家国天下,谱写的千古绝唱流芳百世。这就是我们今天学习《示儿》这首诗的意义所在,像梁启超先生所说,我们少年有志气,国家才强大,陆游的悲剧才不会发生。同学们,让我们怀着陆游样满腔的爱国之心,把少年的心声说出来吧!

故今日之责任,不在他人,而全在我少年.少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强.少年独立则国独立;少年自由则国自由,少年进步则国进步;少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。

4.如果陆游老先生听到吾辈这雄壮之志,这雄壮之音,则可告慰九泉了。下面我们一起来诵读全诗,以慰先灵。

5.结束语:今天就学到这里,请同学们选择几句你喜欢的爱国诗句背下来。

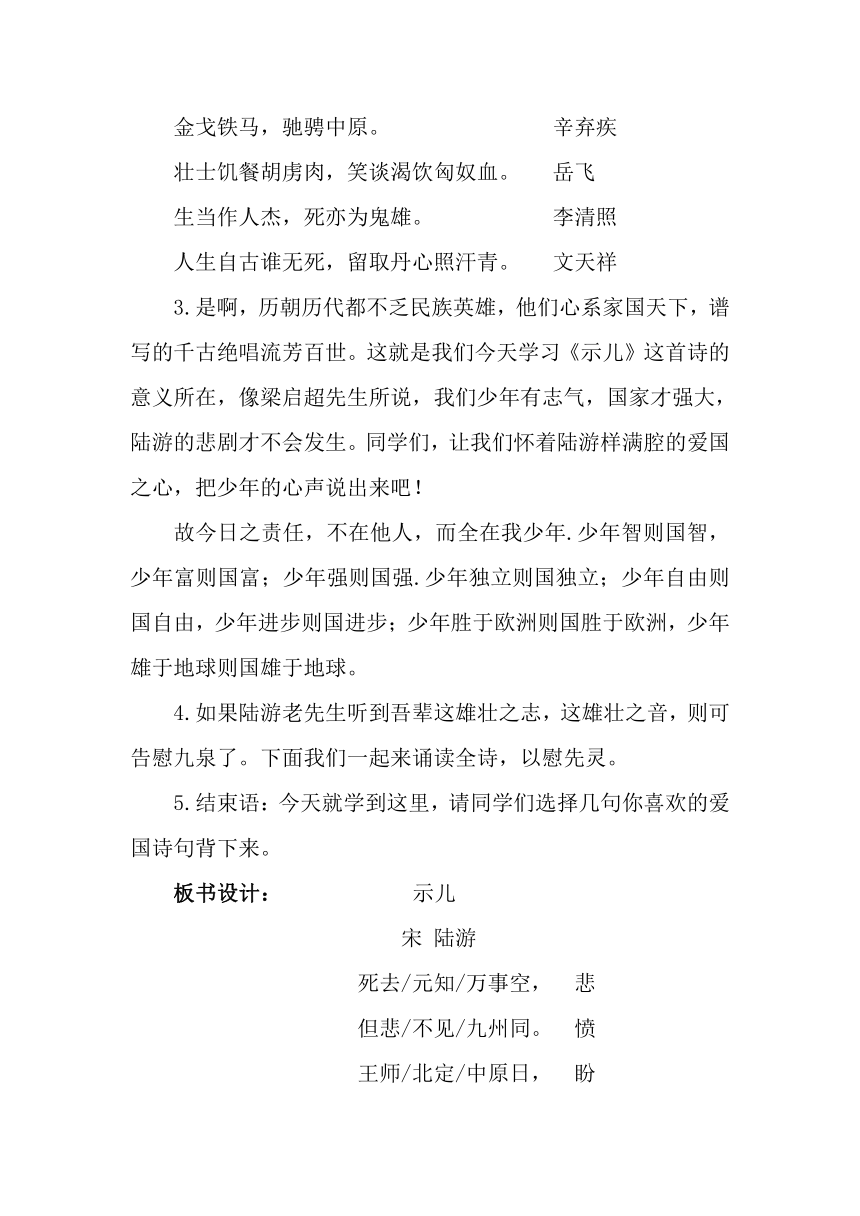

板书设计:

示儿

宋

陆游

死去/元知/万事空,

悲

但悲/不见/九州同。

愤

王师/北定/中原日,

盼

家祭/无忘/告乃翁。

题临安邸

教学目标:

1.借助教材注释,结合课外资料,通过独立自主地学习,正确理解古诗的大概意思。

2.初步感受借景抒情的表达方式。体悟诗人忧国忧民的情怀。

3.在反复诵读与想象中感受诗歌的意象,体会诗歌表达的感情,受到情绪的感染和震撼。

教学过程:

一、复习回顾,导入新课

1.上节课,我们学习了《示儿》这首诗,一起背诵一遍。

2.谁能告诉我,陆游临终前最大的心愿是什么?

3.对照北宋和南宋的地图,可见北宋的半壁江山已被金兵占领,包括宋朝的都城汴州。国土破碎,人民流离失所。如此境况,南宋的权贵干什么去了?王师干什么去了?今天我们来学习一位南宋爱国诗人林升写在旅店墙壁上的一首诗《题临安邸》。

二、初读古诗,了解大意

1.用我们学习上一首古诗的方法来学习这首诗。

出示自学要求:读准字音,读通句子;划分节奏;结合注释,理解句子的意思。

2.请几位同学读古诗。注意:邸

熏

汴。

3.交流:你读懂了什么?

三、品读诗眼,感悟诗情

1.这首古诗的时间:

地点:

人物:

2.“游人”指的是谁?和我们一般的游人一样吗?

3.他们玩得怎么样?在文中找

“醉”,这个醉和“喝醉酒”的“醉”一样吗?

4.读“暖风熏得游人醉”,你能想象出一幅怎样的画面?

吃山珍海味,看歌舞升平,高谈阔论,醉生梦死

(游山玩水)

(寻欢作乐)

(吃喝玩乐)

的家伙

(醉生梦死)

(纵情歌舞)

5.暖洋洋的春风把这帮只知道游山玩水的家伙吹得像喝醉了一样。在他们的眼里,杭州不是杭州吗?——直把杭州作汴州

6.是啊,他们简直把杭州当成了老家汴州。可以看出权贵们什么?(早已忘了故都汴州,早已忘了被金兵占领的半壁江山,早已忘了受苦受难的人民。)

7.对这样的当权者,我们指责、愤怒、嘲讽,请大家用这样的语气来读:暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

8.汴州是什么样的地方呢?欣赏《清明上河图》的片断。

(1)你看到了什么?

(2)汴州的繁华已经不复存在了。我们再来看看杭州,这些权贵逃到杭州,把杭州变成什么样了呢?——山外青山楼外楼

9.你怎么理解这句话?

10.看到这么美的杭州,面对这群只知道享受,而不顾百姓死活的酒囊饭袋,你们着不着急?急什么?(他们这样只知道吃喝玩乐,别又把杭州沦陷了。)

和诗人一起质问他们:西湖歌舞几时休?

想到这里,你们担不担忧,我们和诗人一起问问他们:西湖歌舞几时休?

想到这里,我们愤不愤怒,我们和诗人一起指着他们的鼻子问一问他们:西湖歌舞几时休?

11.是啊!那些统治者们寻欢作乐的生活什么时候才停止呢?失去的国土什么时候才能收回呢?有感情地朗读全诗。

12.面对日日饮酒,朝朝作乐的权贵,你想说些什么?面对作者你想说些什么?把你的愤怒和担忧读出来吧。

板书设计:

(游山玩水)

忧国忧民

(寻欢作乐)

(吃喝玩乐)

的家伙

作者

心系百姓

(醉生梦死)

(纵情歌舞)

为国家、民族前途命运担忧

(醉生梦死)

己亥杂诗

教学目标:

1.注意“亥、恃、喑、擞”这几个字的读音和写法。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3.联系上下文,结合作者的写作背景,理解诗意,体会诗人表达的感情。

教学过程:

一、谈话导入,了解背景

以前我们学习的古诗多是唐宋时期的作品,今天

我们将学习一篇距今仅一百多年,清代龚自珍先生的一首诗。

1.教师板书:己亥杂诗(注意这几个字的字形,学生在桌子上画写。)

2.指名读课题,结合课前搜集到的资料,解释诗题。

中国古代用天干地支纪年法,本诗所指的己亥年是1839年。这一年龚自珍辞官南下,一路将所见所闻所想记录成315首日记体组诗。因为都写于己亥年,所以将这315首诗都称为《己亥杂诗》。这一年,正是鸦片战争的前一年,曾经强盛的大清帝国将行没落。腐朽的清政府对外卑躬屈膝,对内大肆打压,官吏贪污腐败,百姓民不聊生。这时候,龚自珍写下了这首诗-----师配乐范读。

二、初读古诗,了解大意

1.自由读诗,读准字音,读通句子,注意停顿。

2.指名读,评读,练读。

3.借助课下注释和工具书,联系课前收集的资料,理解诗句的意思。

4.汇报交流:

A.九州生气恃风雷

“九州”指什么地方?“生气”真的指的是中国“发脾气”吗?这里指生机勃勃的景象。

B.万马齐喑究可哀

万马的嗓子哑了,毕竟让人觉得悲哀。

C.我劝天公重抖擞,不拘一格降人才

“重抖擞”是再次振作精神,不拘一格选拔、作用人才。

5.老师梳理归纳:刚才我们结合课下注释,理解了诗句表面的意思。对像“万马齐喑”、“风雷”这样的词语还是一知半解,对诗句蕴含的深层意思,还需要作进一步的学习和理解。

三、品读诗眼,体会情感

(一)九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀

1.一提到“万马”,你想到了什么词?万马奔腾、万马齐鸣,那是何等的热闹、壮观!而“万马齐喑”是怎样的一幅场景?

2.这里说的“马”真的指的是大清朝的马吗?他指到底是什么?从哪里读出来的?联系上文“九州”知道说的是全国上下的哪些人?君主、官、人民…他们是怎样的状态呢?整个国家是什么局面呢?说说你此刻的情绪。这万行思绪同样也翻滚在龚自珍的胸膛,他选择了这个字来表达自己的感受:哀

大家读读这两句。

3.正是因为“哀”、“恨”,所以大家盼望着改变。龚先生希望的“九州生气”是怎样的呢?国泰民安、安居乐业、生机勃勃、繁荣昌盛、伟大复兴

4.怎样实现这样美好的愿景呢?“风雷”风雷指什么?你希望这变革去除什么?炸醒什么?除弊迎新,这改革来得更快些,更猛烈些吧!读

5.盼望着“九州生气”,可偏偏生活在这样万马齐喑的哀世中,叫人怎么不感慨?放声读吧,读出深切的悲愤和满怀的激情。分组读,男女生读

(二)我劝天公重抖擞,不拘一格降人才

1.愿望是那样美好,而现实又是那么可哀。那巨大的变革不是我们可以左右的啊!这“万马齐喑”死气沉沉的的局面再不改变,要亡国啊!所以作者要劝,读读后两句,说说作者劝谁?劝什么?怎么劝?那个年代拘的什么格?清朝的死板、单一、陈旧的八股科举制度来选拔人才,用“四书五经”来禁锢人们的思想。

2.这首诗写下后不到一年,英国的大炮首先轰开了国门,第一次鸦片战争的硝烟让这个本已贫困的国家受到了前所未有的重创。读:我劝天公重抖擞,不拘一格降人才

3.距离这首诗不过三年,第二次鸦片战争失败,英法联军火烧了圆明园,陆续签订了19个不平等条约。读:我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

4.甲午海战失败了,百日维新失败了,八国联军侵华,国家危在旦夕,再读:我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

5.师读第一句,学生读第二句。

6.来,我们来劝劝“天公”?

四、回读全诗,学习表达

1.这首诗表达了作者什么样的愿望?

2.带着这样的愿望来读诗。

3.这首诗写了哪些意象?

(万马、风雷、天公)

4.情绪本来是看不见,摸不着的,作者通过创造了“万马”、“风雷”、“天公”这样浩大的意象来表达。这种写法叫“景抒情”,这和我们常见的“借景抒情”相通又相异。也表现了龚先生极高的艺术成就。读龚自珍的其他诗,体会他的赤子深情。

板书设计:

现实:万马齐喑——死气沉闷

劝:天公重抖擞

不拘一格降人才

希望:九州生气——生机勃勃

13

少年中国说

教学目标:

1.结合具体的语言环境,理解词语和句子的含义和作用,积累实词。

2.反复诵读理解作者炽热的思想感情;体会句式整齐,气势磅礴的语言特点。

3.感受强烈的爱国情怀,激发学生为了祖国繁荣富强而积极进取的精神

教学重点:理解文章内容和作者炽热的感情。

教学难点:四字韵文比喻的手法以及象征意义的理解。

教学过程:

一、创设情境,导入新课

1.听歌曲《我们是五月的花海》听后思考:你有什么感受?(学生讨论交流)少年是祖国的未来,是祖国的希望。“我们是初升的太阳,用生命点燃未来。”

2.有个人在100多年前,20世纪钟声敲响之际,就提出了这样的观点。“今日之责任,不在他人,而全在我少年。”他就是梁启超。今天我们就学习他的《少年中国说》。板书课题。

3.我们先把课题读明白,谁能说说你的理解。(少年就是年轻,少年中国就是指年轻的中国)

4.课件介绍时代背景:1900年的中国,贫穷、落后、愚昧,同时饱受西方列强的侵略,清王朝连自己的龙椅都拱手让与他人,国家命运岌岌可危,京师危矣!中国危矣!民族危矣!!面对内忧外患的中国,梁启超等人想改良政治来挽救国家,但不久就失败了。历史上把这次变法维新叫做“百日维新”。百日维新失败以后,梁启超逃到了日本。在日本听日本人说到中国的时候,都说是“老大帝国”,(板书“老大”)“过去读到过一首诗‘少小离家老大回’。老大的意思就是……”跟“老大帝国”相反的是“少年中国”。日本人所以这样说我们,因为从当时清政府的腐败无能看,中国似乎是正在一天天走向“衰亡”。“老大帝国”,意思是中国已经衰老,没有希望了,梁启超强烈地反对这种说法,提出了自己的观点:“吾心目中有一少年中国在”。

二、初读课文,整体感知

1.朗读课文。

一读:播放配乐朗诵《少年中国说》,学生听读,意在听准字音。

100多年后的今天,我们来拜读他写的这篇《少年中国说在听读时意在听准字音,透过字里行间,我们或许会明白梁启超的满腔热血,明白他热切盼望祖国繁荣富强的爱国情怀,明白他为何把国家的命运系于少年一身的强烈情感。(课件:课文朗读视频)

二读:学生放开声音,自由朗读,意在读通课文,培养语感。

读得太好了,把我们带到了那个屈辱的时代,请同学们打开书,自由的读课文,请用我们现代青年的声音来传情达意。

课件:“须要读得字字响亮,不可误一字,不可少一字。不可多一字,不可倒一字,不可牵强暗记。”——朱熹语)

听同学们读得清楚,句读分明,节奏合理;音韵铿锵。

三、品读课文,感受情怀

1.读书,要为我所用,要从中获得感悟,获得启示。大家齐读,找出作者怎么描述心目中的中国?

用作者的语言来回答。(学生说时课件展示少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。)

从这字里行间中你读懂了什么?

学生举手回答:“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。”一句告诉我们作者心目中的中国:是一个智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球的中国。(学生可以分开说,教师相机板书智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球)

现在我们再来看下面一个句子:“少年智则国智……少年雄于地球,则国雄于地球。”它在表达上有哪些特点,大家仔细琢磨琢磨。

(课件突出“智、富、强、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球”)

这组句子用了排比的手法。这组句子里的每个句子都用了“少年×则国×”的句式,结构都一样,是排比。

我觉得这些句子的意思是一步步向前推进的。(师插问:能不能具体地说?)作者先写“智”,“智”了就会“富”,“富”了就会“强”,“强”了就可以“独立”,“独立”了才能“自由”,“自由”了才会“进步”,“进步”了才会“胜于欧洲”,“胜于欧洲”了最后就“雄于地球”,意思是步步推进的。

两种说法都是对的。说是排比的同学,主要是从这组句子的结构着眼;说是步步推进的同学,则主要从句子的内容着眼。角度不同,得到的结论当然就不同。我们学习某种修辞手法,重要的不是识别,而是体会它对表情达意的作用。现在请同学们再把这组句子读一遍,细细体会体会它的表达作用。读的时候,音量要逐步增强,语调要逐步提升。边读边体会作者思路。

读得很好,把作者的感情读出来了。请大家说说自己的感受。

充满了少年的自豪感。

句子的意思层层推进,不但容易记,而且越读越有劲。

你记住了吗?那就请你背背看。

课件

“少年×则国×”

智、富、强、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球

体会得很好。他不仅体会了作者的感情,而且还背了出来。其实,只要理解了内容,理清了思路,背诵确实是很容易的。不妨请每个同学都试一试,我相信大家都已经记住了。

据我观察同学们的表情,大家不仅背得很顺利,而且真的动了情。读文章就该这样,尤其是读这类感情充沛的文章。

2.下面,我们就来学习下面这组句子,句子不仅长,而且有点“缠绕”,特难背。看我们能不把它攻下来。

课件出示

红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋;潜龙腾渊,鳞爪飞扬;乳虎啸谷,百兽震惶;鹰隼试翼,风尘吸张;奇花初胎,矞矞皇皇;干将发硎,有作其芒;天戴其苍,地履其黄;纵有千古,横有八荒;前途似海,来日方长。

请大家先读一遍,体会一下,这组句子有什么特点。

都是四个字一句,而且押韵,读起来琅琅上口。

作者用了许多比喻。感情非常充沛。

体会得都很正确。我们先从句子的形式来看,这组句子句式整齐,逢双句押韵,这里运用了四言韵语,这种四言韵语更有助于抒发作者对少年中国的热烈赞颂和无限向往感情,同时也把文章的感情推向高潮,使读者的心灵受到强大的震撼和鼓舞。这一点,听同学们刚才读的时候,从你们的声音中就知道你们已经有了一些体会。

接下来再看这组句子运用的修辞手法,刚才有人说用了比喻,是对的;我好像听到几位同学在下面说还有排比,也对。这跟讨论前面一组句子一样,也是因为从不同的角度看,得到了不同的结论。我想着重讨论比喻的问题。请你们告诉我,你们在读文章的时候,遇到这种形象化的生动比喻,首先要做的是什么事?你们是怎样读这些比喻句的?

找出把什么比喻成什么。

你们想,本来是十分生动的比喻,我们首先去忙着分析什么是本体,什么是喻体,还有什么味儿?难道除此以外就没有别的读法了吗?

我们可以根据这些生动的比喻展开想象。

师:好极了,我们就这样来读文章的。这段话中有几个难理解的词语,在书中也给了注释,我们借助注释请同学们展开想象,尽可能生动的语言把你想象中的画面描绘出来。注意,我不要求翻译,而是用你们自己的话来描绘。

现在我们请班上文章写得最漂亮的××同学把她想象中的画面描绘出来。然后请大家对她的描绘进行评论。

一轮红日刚从东方升起,万道金光透过朝霞,射向大地;(红日初升象征着中国少年的灿烂前程)黄河从地下涌出,一泻万里,滚滚滔滔奔向汪洋大海。(河出伏流,象征着少年中国发展的不可限量)潜伏的东方巨龙从深渊中腾空而起,它的鳞爪在云中飞舞;小老虎在山谷里怒吼,成千上百的野兽都吓得胆战心惊,四散奔逃;雄鹰才试试它的翅膀,掀起的狂风吹得尘土飞扬。(潜龙腾渊,鳞爪飞扬的生动形象,乳虎啸谷,百兽震惶的巨大声威,以及鹰隼试翼,风尘吸张的冲天气势,比喻少年中国的英姿勃发)奇妙的花含苞初放,是那样的鲜艳、辉煌;宝剑刚从磨刀石上磨出来,锋刃闪射出寒光。(奇花初胎,矞矞皇皇歌颂少年中国在发展中的壮丽前景,干将发硎,有作其芒;一句以刚刚磨砺过的无比锋利的宝剑比拟为创建少年中国立功德中国少年)少年中国像个巨人屹立在东方,头顶着青色的长天,脚踏着黄色的大地,她有几千年的文明历史,有无限广阔的疆域,她的前途像大海那样无边无际,未来的日子很长很长。(天戴其苍,地履其黄;一句描写少年中国像顶天立地的巨人屹立在地球之上,雄视整个世界;纵有千古,横有八荒;一指时间之长,一指空间之广,为下句所表现的少年中国的美好前途展现了无比广阔的前景。)

大家觉得她说得好不好啊?

的确说得好!真不愧是作文的能手。她不仅把想象中的画面描绘得很美,而且较好地顾及了原句的含义,如“红日初升”,她的描绘是“一轮红日刚从东方升起”,用了“刚”字,就顾及了原句中的“初升”的“初”。这些都说明她不仅有较强的语言表达能力,而且读书很细心。

哪位同学们还可以根据自己的理解去发挥想象?(随机找同学说一说)

现在我们来小结一下,这一组句子中作者一共写到了哪些事物?

红日;(黄)河。潜龙;乳虎;鹰隼。奇花;干将。(教师边听边板书)

请你们注意,我这里用的标点是原句的标点。你们知道文章为什么要这样标点吗?

这些事物可以分成三类,第一类是自然界的景物,第二类是动物,第三类是植物。

“干将”不是植物。那么是什么?(静物。)

好,就用这个词,“静物”既可以包括花,也可以包括剑,而且跟上一类的“动物”相对。还请大家注意每一类内部的安排次序,第一类从天上写到地下,第二类从大的逐步写到小的,第三类从有生命的写到没有生命的。作者的思路真是一步不乱。现在我把黑板上的字擦掉,看你们能不能把这些事物按原来的次序复述出来。

你们看,思路理清了,记住就不困难了。下面要求你们不仅复述几个名词,而且要把原句复述出来,谁来试试?

现在我们可以研究一下了,作者用了这一连串的比喻,目的是什么?

为了写出少年中国的前途无量。

是呀,当我们的眼前呈现出这一幅幅生动的画面时,自然会感觉到少年中国和中国少年是那样的朝气蓬勃,富于青春的活力,他们在地球上的出现,犹如红日东升,黄河奔流,是什么力量也阻挡不住的!现在你们看,这一组比喻是把什么比喻成什么?

把少年中国比喻成“红日”等事物。

本体还应该包括中国少年。

通过刚才的学习我们理清了这段话的思路,更好地体会了作者的感情,也可以提高记忆能力。谁愿意试一试来背诵。(指名学生来背诵)我们学习文言文要切记——在初步理解的基础上背诵,在背诵的过程中加深理解。

3.体会作者情感:作者对中国的前途充满信心,字里行间洋溢着一股昂扬奋发的朝气,让我们一起来赞美我们的祖国、赞美我们的少年吧!齐读

课件:美哉,我少年中国,与天不老,壮哉;我中国少年,与国无疆。

多么美丽啊我们的少年中国,她同苍天一样不会衰老;多么壮丽啊,我们的中国少年,他们同少年中国一样万寿无疆,永远发光。

四、联系实际,深化认知

1.作者心目中的中国,在那风雨如磐,危机四伏的年代靠谁来实现?(中国少年)

2.振兴中国的责任在中国少年。从清末的被蹂躏到现在的发展蒸蒸日上,是无数的少年抛头颅、洒热血、前仆后继、不懈努力换来的,来之不易啊。他们开创了祖国的今天,我们要造就祖国的明天。作为当代的少年你将怎样做?谈谈你的看法。(我们是幸福的新一代,也是有重大责任的新一代。我们的今天决定着中华民族明日的复兴。让我们弘扬民族精神,再现中华之雄魂。发扬“不怕苦,不怕累,勤学好问”的精神,学知识,练技能,强体魄,树爱国之心,立报国之志,时刻准备着:为我们伟大祖国的和平与发展贡献力量。我们必须努力学习,用最先进的科学技术和人类的灿烂文化武装自己,学好建设祖国的本领;明天在自己的工作岗位上为祖国建设贡献聪明才智,让祖国明天更美好。)

3.长江后浪推前浪,一代更比一代强。我坚信,在我们的不懈努力下,祖国的明天,天更蓝、山更绿、水更清、经济更繁荣、人民更幸福、国力更强盛,祖国的明天更美好。

五、随文练笔,积累语言

1.以“我为祖国做贡献”写一段话。

2.课后搜集《少年中国说》全文,用背读法尝试着读一读。

板书设计:

少年人——积极进取

老大中国

老朽冤业

少年中国

少年责任

前途海阔天空

14

圆明园的毁灭

教学目标:

1.认识6个生字,会写14个生字;能正确书写“不可估量”、“销毁”、“瑰宝”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

3.理解课文内容,了解圆明园昔日的辉煌,感受圆明园不可估量的价值。

教学重难点:理解课文内容,了解圆明园昔日的辉煌,感受圆明园不可估量的价值。

教学过程:

第一课时

一、激情导入,揭示课题

今天我们要一起学习的课文是——《圆明园的毁灭》

1.谁来读读课题。学着他的样子读一读。

2.拿出手指跟老师一起写。圆是圆满无缺的圆,明是光明普照的明,园是皇家园林的园。一座圆满无缺、光明普照的皇家园林。谁来读读这座园林。读“圆明园”。 生:圆明园。师:再读。生:圆明园。 师:一起读.生:圆明园。

二、初读课文,整体感知

1.这到底是一座怎样的园林,我们一起来看课文。请同学们打开课本,翻到115页,出示初读要求:自由读课文,要求1.读准字音,读通句子。2.边读边思考:课文哪几个自然段在写圆明园的毁灭,其他部分又写了什么?

过渡:很多同学已经读好了,现在把书放在一边

2.字词反馈:看这些词语你掌握了没有?

???

毁灭????

损失????

灰烬????

不可估量

举世闻名?

众星拱月?

金碧辉煌?

玲珑剔透?

诗情画意?

天南海北

奇珍异宝

生读(多请几位学生读),其他同学认真听,如果他读对了就跟着他读。(评:响亮、准确。你已经掌握了。)

请你仔细观察这两组词语,你有什么发现?(第一组写圆明园的毁灭,第二组词写圆明园的辉煌)你真善于观察。一起读读这些词语。

3.初读反馈:字词已经掌握了,谁来说说课文哪几个自然段写了圆明园的毁灭?(1.5自然段)其他部分写了什么?(昔日圆明园的辉煌)请你快速浏览2.3.4段,圆明园的辉煌是从哪些方面来写的?文中有一句话告诉了我们,你能把它找出来吗?快速地读一读,划出来(圆明园不但建筑宏伟,还收藏着最珍贵的历史文物。)从这句话中你感受到圆明园的辉煌是从哪些方面来写的?那课文哪几个自然段写了建筑,哪里写了历史文物?(板书)

三、研读课文,整体感知

1.过渡:今天这节课就让我们走进昔日辉煌的圆明园,看看园中宏伟的建筑和珍贵的历史文物。

2.研读2至4,感受圆明园的昔日辉煌

(1)读2、3自然段,从哪里看出圆明园建筑的宏伟?读读,划划,写写批注。

“圆明园在北京西北郊,是一座举世闻名的……环绕在圆明园周围。”

①“举世闻名”——你读出了什么?一人(全世界都知道谁?不仅中国人知道,连外国人也知道,它是谁?这么一座举世闻名的园林就属于我们中国,你想说什么?请你自豪地读一读。(我们也一起自豪的读一读)再读读这一段,你还知道了什么?

②“众星拱月”什么意思?这里的星和月分别指什么?许多小园环绕在圆明园周围叫什么?想象一下它的布局。出示图片:看图说布局。(多么美妙的布局啊)作者只用了一个比喻就把圆明园的整体布局很形象,很生动的展现在我们面前。我们一起来读读这美妙的布局!

(2)学习第3自然段

圆明园中,有金碧辉煌的殿堂,也有玲珑剔透的亭台楼阁;有象征着热闹街市的“买卖街”,也有象征着田园风光的山乡村野。

①这句话中你感受到了什么?带着你的感受读一读.。让我们也美美地读读句子。

②这句话中讲了哪些建筑?他们是怎么样的呢?

③其实句子中还藏着一个小秘密,请你仔细读读看看作者把这些建筑分成了几类,你是从哪里看出来?

反复再读读,作者为什么把殿堂和亭台楼阁放为一类,把买卖街和山乡村野分为一类?

(那老师把玲珑剔透的亭台楼阁和象征着热闹街市的买卖街对调一下,你觉得好吗?为什么?它们是对应着写的)你真细心!

这些相对应的建筑作者是怎么把他们串联起来的呢?(有……也有……)

④用上合适的关联词,抓住事物的特点,并把这些建筑对应着写出来,足见作者构思之巧妙。

⑤现在老师把这些表示特点的词去掉,你还能读出来吗?谁来试试?

⑥这么宏伟的建筑再加上这么美的文字,陈老师希望他们能深深地刻在你们的脑海里,谁能试着背一背?

⑦园中除了这些建筑,还有什么?

再读读第三段,找找句子,想想他们是怎么写的?(园中许多景物都是仿照各地名胜建造的…还有…武陵春色。)(园中不仅有民族建筑还有西洋景观。)有仿造的,也有想象的,其实作者也是对应着写的。

想不想看一看,图片欣赏,看了图之后,你有什么感受?把这种美送入到句子中去。

圆明园中的建筑有仿照的,有想象的,有民族的,还有西洋的,真是包罗万象,真不愧是一座举世闻名的皇家园林。

板书:还有…不仅有,还有…

⑧圆明园里这么多的景物真是让人数不胜数,举不胜举,文中作者一口气就用了“七有”,我们一起来读读这象征着宏伟建筑的7个有。

⑨过渡:同学们,圆明园中除了这些建筑,其实园中还收藏着数不清的历史文物,我们一起来看看。

这是先秦时代的青铜龙,看龙的样子多威武,多逼真。慈禧太后的夜明珠,似乎散发着独特的光芒。瞧这铜制礼器,构造是那么的精巧还有这巨大的鼎。历代名人书画,不同的风格,带给我们不同的美的享受。各种奇珍异宝,瓷器上画满了各种逼真的图画,玉器的色泽是那么的透亮。当然除了这些,我们的历史文物还有很多很多。

现在,请同学们拿出我们刚刚发下的纸,从图片中选择任意2组,能干的同学可以再选1组,模仿课文的方法写一写。

⑩我们运用了这种方法来介绍历史文物,那书本上是怎么写的呢?把句子找出来。

(4)学习第四自然段

上自先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝,所以它又是当今世界上最大的博物馆、艺术馆。”

①读读你描写的文物和作者描写的。我们来比比看,谁写的更好?说说你的理由。

反馈:文物时间越久,价值越高。

作者把所有的文物都写进了一句话里,而我们没有。

②小结:同学们,这就是语言的魅力。

③(评:这么多的宝贝都集中在圆明园,太辉煌了,不愧是举世闻名。)

总结:所以,引读-------它又是当今世界上最大的博物馆、艺术馆。”

④这么一个包罗万象、价值连城的博物馆、艺术馆就在我们中国,你觉得怎么样?请你自豪地读一读。我们一起来自豪的读一读。

四、课堂总结,拓展延伸

1.学到这里,同学们看黑板,(指着板书),这节课我们学习这么多的内容,感受到了什么?(圆明园昔日无比的辉煌),那它怎么会被毁灭呢,我们下节课再来学习!

2.课外有兴趣的同学还可以去看看这部十分有名的影片《火烧圆明园》

3.这节课我们学了这么多描写圆明园昔日辉煌的语句,挑选你最喜欢的句子,摘录下来。

板书设计:

13

圆明园的毁灭

布局

?

?

?

?众星拱月

?

?

?

有……也有……有……也有……还有……

辉煌?

建筑

??不仅有……还有……

历史文物??

上自……下至……

第二课时

一、复习回顾,导入新课

1.师:孩子们,上节课我们学习了课文1-4自然段,了解了圆明园的辉煌成就,我们一起来读读吧!

生激情朗读,师播放相关图片。

2.师:连著名的法国作家雨果都称赞圆明园,(齐读)读“在世界的某个角落,有一个世界奇迹,这个奇迹叫圆明园。”

3.师过渡。

二、品读课文,理解感悟

请默读课文第五自然段,一边读一边想:这个自然段写了什么?你有什么感受?把你感受最深的句子画下来,做上批注。

(一)生自由交流五个句子。

1.生交流汇报谈感受。

师小结:同学们都交流的很热烈,刚才我们的同学说到这句话,我们一起来看看。

(二)“他们把园内凡是能拿走的东西,统统掠走;拿不动的就用大车或牲口搬运;实在运不走的,就任意破坏、毁掉。”

(1)生自由发言你说吧!

师:你能说说“凡是”是什么意思?“统统”又是什么意思?他们掠走了什么?

生汇报。

师:你们真懂得联系,说到这里,老师也查到了一些资料,我们一起来看?(师播放图片补充资料)

(2)师:能拿的都那走了,那拿不动的怎么办呢?实在运不走的怎么办?“任意”是什么意思?他们会毁坏哪些东西?怎么毁坏?小组再交流!

生汇报

师:你们把侵略者的卑劣行径说的很真实,据相关资料记载当时侵略者糟蹋了的东西不计其数。

师播放抢掠毁的视频资料

(3)师:读到这里,你有什么想说的吗?带着你的感受读这句话。

指导朗读。

全班读。

师过渡,投出雨果名言,齐读。

(三)过渡:一个人的控诉力量是单薄的,两个人的控诉力量也是单薄的,所以,让我们团结起来吧,大声控诉英法联军犯下的这滔天的罪行!把对他们野蛮行径的控诉融入到朗读中吧。

全班,齐读第5自然段.

师:这群可恶的强盗整整掠夺了十一天,又放火连烧三天,这样一座园林艺术的瑰宝,建筑艺术的精华(板书:园林艺术的瑰宝

建筑艺术的精华)万园之园就这样化为灰烬,(板书:毁灭)所以课文的第一自然段说到:(读)圆明园的毁灭是祖国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失。

(四)这篇课文的题目是“圆明园的毁灭”,但作者为什么用那么多笔墨写圆明园昔日的辉煌?

孩子们,讨论起来吧。

生汇报交流

师:孩子们,你们体会得很深刻,我仿佛看到了你们心中燃烧的怒火!

三、联系实际,畅谈感受

(一)出示场景图片,明白落后就要挨打

师过渡:(播今日圆明园图片)我们知道我们今天的祖国日新月异,逐步强大。我们有足够的能力修复圆明园,可是为什么没有这样做,还把圆明园被毁灭的遗址作为景区?请交流起来

生汇报

师小结:孩子们,你们说的特别好。的确,圆明园的那场大火烧醒了千千万万的中国人,让我们明白一个道理——落后就要挨打。我们要牢牢记住这段屈辱的历史,化悲痛为力量,勿忘国耻,振兴中华。(板书:勿忘国耻

振兴中华)

(二)展示新中国成就

师:课前老师布置大家查找了今天祖国强大的相关资料,我们一起来分享。

生分享资料

师播放中国腾飞的视频。

师:好,刚才我们交流了很多内容,分享了这么多资料资料,那么今日我们中国的强大,你想说些什么?请讨论。

生汇报

师小结:刚才我们的这几个同学说的特别好,你们要时刻谨记,你们是祖国精心培育的花朵,是祖国未来的栋梁,希望同学们能够好好学习本领,将来用自己的双手建设强大、繁荣的祖国,让火烧圆明园的历史悲剧不再重演!最后让我们用梁启超的一段话来勉励自己,读“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步。”

板书设计:

14

圆明园的毁灭

瑰宝

勿忘国耻

毁灭

精华?

?

?

?

?

?

振兴中华

15*

小岛

教学目标:

1.会认文中11个生字,正确、流利地朗读课文。

2.默读课文,用将军的口吻,讲述自己登上无名岛后发生的故事。练习列一列本文提纲。

3.结合课前搜集的资料及课文内容,了解我国海防战士的生活,体会战士们爱海岛、爱祖国的思想感情。并说一说自己对课文最后一个自然段的理解。

教学重点:默读课文,用将军的口吻,讲述自己登上无名岛后发生的故事。练习列一列本文提纲。

教学难点:结合课前搜集的资料及课文内容,了解我国海防战士的生活,体会战士们爱海岛、爱祖国的思想感情。并说一说自己对课文最后一个自然段的理解。

教学准备:课前安排学生收集有关海防战士的资料

教学过程:

一、创设情境,导入新课

1.师播放《海防战士之歌》视频,学生观看视频,结合自己课前收集的资料,说一说你对海防战士的了解。

2.导入课题,板书课题。

今天,就让我们一起走进课文《无名岛》,去了解一群海防战士的生活。

二、初读课文,整体感知

1.自由朗读课文,圈划生字词,自学生字新词。

2.检查预习情况。

(1)指名读生字,相机正音。

瞒着我

海域

快艇

矛盾

哼

喉咙

汤勺

搅了几下

舀起

(2)齐读。

3.默读课文,边读边想,试着说一说:你就是课文中的将军,“你”登上无名岛之后发生了哪些故事?

“我”发现战士们用大棚种菜的方法在岛上种菜。

“我”决定留才来吃晚饭。

“我”和战士们共享一盘小白菜。

“我”离开无名岛。

4.浏览课文,参考习作列提纲的方法,结合将军上岛后发生的故事,列出本文提纲。

开头:(1)介绍无名岛。

正文:(2-8)将军发现战士们用大棚种菜的方法在岛上种菜。

(9-33)将军决定留才来吃晚饭。

(34-36)将军和战士们共享一盘小白菜。

结尾:(37-38)将军离开无名岛。

三、深入学习,体会情感

1.默读课文,把给你印象最深的地方做上记号,并把你的感受批注在课文相应的位置。

2.合作学习,集体交流。

①海岛环境艰苦。从哪儿看出海岛生活环境艰苦?找出句子来读一读,联系生活实际和同桌谈谈自己的体会。

a.无名岛最大的特色就是小,……却驻扎着一群海军陆战队的士兵。

b.将军上岛正是这儿最凉快的时候,也就是二三十摄氏度吧。

c.在这个地方蔬菜是很难生长的,……嘴里起泡。

②战士们爱岛,艰苦创造,建设海岛。哪些句子体现了战士们爱岛、建岛?说说自己的感受。

a.将军说着就走了过去,……竟露出一片绿油油的菜地。

b.队长说,他是北方人……一口袋一口袋背来的。

c.将军顺着队长指的方向看去……竟构成了一幅中国地图。

d.清晨,将军离开了无名岛……行了一个标准的军礼。

③将士们之间的情谊。条件艰苦,将军、战士们之间的情谊深厚,你从哪儿看出来的?

a.“全国的省份,……而是一个长辈。”

b.饭堂里,……“孩子们,我给大家分菜,每人一筷子”。

c.终于,他眼睛一亮,……他舀起一勺汤。

d.没有人招呼,……就张了张嘴……

3.师借势板书小结:是啊,同学们,海岛的条件那么的艰苦,可战士们不仅没有叫苦连天,反而克服了重重困难,艰苦创造,用自己的汗水和智慧一点一滴地建设着海岛,守卫着海岛,想一想,这是为什么呢?

预设:热爱海岛,想让祖国人民更安全,热爱祖国。

4.感情朗读课文。

让我们带着海防战士的爱岛之情、爱国之情再次走进课文,用心去读一读吧。

5.理解课文最后一个自然段

战士们的举动不仅感动了我们,更感动了将军,离开无名岛前,将军是这样

做的:(出示最后一自然段)

提问:将军有什么举动?这一举动的含义是什么?

交流明确:

对海岛的热爱,对祖国的敬意,对战士的感激……

6.感情朗读最后一段。

四、拓展延伸,升华情感

1.课文的题目是《无名岛》,学习了课文后,你觉得这个无名岛还可以叫什么岛?

2.《无名岛》这篇课文是陆颖墨的《海军往事》中的《礁盘》一文改编的。下去以后我们可以读一读本文作者陆颖墨的《海军往事》这本书,那里有更多潸然泪下、激动人心的故事等着我们。

板书设计:

环境艰苦

没水

没树

没草

没土

无名岛

艰苦创造,建设海岛

绿色菜地构成中国地图

将士们之间的情谊

与战士共享菜汤

行军礼

(

国之岛、爱之岛)

习作:二十年后回故乡

教学目标:

1.引导学生想象(想象要合理),并把想象的内容具体、清楚的表达出来,培养思维与表达的能力。

2.通过创设情境、口语交际、小组合作等方法,激发说的愿望,写的兴趣,明确要求以及写作思路。

3.鼓励学生大胆地想象,培养学生的想象力和创造力,激发作文的兴趣;培养学生关注生活,留意家乡现状,合理想象长大以后的家乡的变化,以自己的美好心愿抒发与家乡的亲切之情。

教学重难点:充分展开想象,并将学到的表达感情的方法运用在自己的习作当中。

课前准备:搜集家乡二十年来建筑、街道、生活用品、人物、的图片或文字资料。

教学过程:

一、谈话导入,激发兴趣

1.诵读贺知章的《回乡偶书》一:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”

2.谈谈诵读古诗后的感受。

家乡对于一名游子而言,意味着什么?今天,我们来说说二十年后的故乡。

二、交流资料,感受变化

1.展示老师搜集的家乡二十年来的景、物、人的图片,相机做以简单概述。(老操场、老学校、老吊桥、老房子、老河坝一河两岸的样子……)学生对比说说现在的样子。

2.生说,师边板书(环境:公园,商店,广场,学校,医院,街道;科技;文化生活)(住的:平房到套房到小别墅等;用的:自行车到摩托车到小轿车,家用电器,通讯工具,电视电脑电话;穿的;人的精神面貌。)

三、创设情景,想象变化

1.那么,再过二十年,家乡会发生哪些变化呢?我们和周围的一切会发生什么变化?我们又是什么样子?如果我们和亲人再聚在一起,又会是怎样的情景呢?

2.师例举一方面指导学生想象,

以街道的变化为例,指导想象的方法。

师边问:现在的街道给你什么感觉?怎么形容?二十年后会是什么样的?引导学生从街道的样子、街道的栏杆、街道边的植物、街道边的建筑、街道的夜景等方面说。

3.拓宽学生思维:还有哪些变化呢?

想象儿时的小伙伴会是怎样的,可以说家乡伙伴的变化。

想象久别重逢的亲朋好友久别重逢的场面人,会有怎样的感慨。

想象回家的历程。

想象家乡的某处景观…

4.小组交流:自己最感兴趣的变化

5.汇报交流(通过“追问”“补充”的形式,让学生围绕情节想具体,使自己的想象更丰满。注意引导学生进行“合理、具体”的想象。)师相机完善学生语言线索:

(1)家乡二十年后的变化:

街道──商场──广场──公园──河流──家及家人。

(2)二十年后与亲人团聚的场面:

家的变化(环境)──爷爷奶奶外貌、言行的变化──爸爸妈妈外貌、言行的变化──诉说家乡的变化、离别情。

(3)二十年后与同学聚会的场面:

我回到家乡──与同学联络、聚会地点──与同学、老师见面、交流(外貌、言行、工作情况、生活情况)──主题活动──依依惜别。

6.师小结:注意想象要合理,不能不着边际地空想与幻想,看谁是最准确的“预言家”,20年后的事我们可都看得到,看谁的设想二十年后能实现。想象不但要新奇还要合理。

三、回忆课文,学习写法

1.学生回忆这组课文中作者运用的表达感情的方法有哪些?试着在自己的习作中加以运用。

2.要点面结合,要有详有略,确定有代表性的景物作为重点写,写具体,其他景物可以用一两句话概括性介绍。

四、试写初稿,巡视指导

1.要求书写工整,语句通顺。

2.教师巡视,提示用用具体的人、事、景、物按一定的顺序把家乡的巨大变化写具体。

五、自改互改,提高质量

1.小组内互读互改,提出修改建议。

2.修改步骤:思路──重点(家乡人事景物的变化)──开头、结尾──字词句(是否通顺)

六、佳作赏评,誊抄习作

1.每个小组推选好的作品进行全班赏评,可以是全文,可以是片断。教师引导学生进行赏评。

2.款款的思乡情,浓浓的恋乡意,如一杯茗茶,飘着悠悠茶香,越品味越醇香,越品情越浓烈。同学们,这节课我们共同展望描绘了二十年后心中家乡的美好前景,我们应在这份憧憬之中更加地热爱家乡,建设家乡,为我们的家乡的明天出一份力量。

3.把习作写完整。

板书设计:

二十年后回故乡

环境变化:公园、学校、医院、街道、商场、河流等

人的变化:吃、穿、用、精神面貌、性格、言行、生活状况、职业等

语文园地四

教学目标:

1.回顾本单元所学内容,学习通过朗读表达充沛的感情。

2.积累成语,理解成语的意思,能正确运用成语。

3.体会顿号和逗号的不同用法,在句子中能正确使用顿号和逗号。

3.指导学生正确书写古诗。

教学重难点:学习字里行间饱含的民族精神和爱国热情,培养学生爱国之情。

教学过程:

一、交流平台

1.交流对“爱国精神”的认识。

2.回顾本单元的课文及课外阅读的相关文章,用自己的话说说对“爱国精神”的认识。

3.联系实际,谈谈如何在自己的学习和生活中培养爱国精神。

4.交流朗读技巧

(1)本单元的课文充满着浓浓的爱国之情,怎样通过朗读把充沛的感情表达出来呢?让我们一起交流交流吧!

(2)读一读“交流平台”中的内容。

(3)选择课文中感兴趣的句子在组内交流。

(4)全班交流。

二、词句段运用

1.读一读:学生自由朗读“词句段运用”中的成语。

2.比一比:每组词语的意思有什么相同点和不同点?

3.分一分:根据感彩给词语分类。

4.写一写:选择其中一个词语写一段话。

5.读前两个句子,体会顿号和逗号的不同用法。

6.引导学生归纳:①顿号用法:分隔同类的并列的事,通常是单字、词语或短句,当中的停顿较逗号短。②逗号的用法:表示一句话中间的停顿。

7.做一做:给最后一句话加上标点。

三、书写提示

1.学生大声朗读《示儿》和《登鹳雀楼》。

2.引导学生发现书写规律:①每一行诗句都居中写,注意上下、左右文字要对齐。②横排古诗从上往下写;竖排古诗从右往左写。

四、日积月累

1.学生默读“日积月累”中的成语。

2.交流:

(1)你知道哪个成语的意思,说一说。

(2)你不懂哪个成语的意思,提出来。

3.根据感彩分类。

4.选择其中一两个成语练习说话。

5.抄写背诵。

12

古诗三首

示儿

教学目标:

1.收集、交流这首诗的时代背景,了解诗句的内容,并能从诗的内容想开去。

2.运用激活想象、诵读体味等形式去体会作者写下这份遗嘱时深沉丰富的感情。

3.激发学生的爱国主义情感,培养学生正确的世界观、人生观和价值观。

教学过程:

一、创设情境,导入新课

1.请同学们听一首歌曲《精忠报国》。

2.听了这首歌,大家有什么感觉?想到了什么?(我想到了南宋的爱国诗人陆游,他的一生生动诠释了“精忠报国”这四个字。)

3.课前请同学们都做了预习,你们对陆游有哪些了解呢?

4.今天,我们就一起来学习他的临终之作《示儿》。(板书课题:示儿)

5.释诗题:示儿是什么意思呢?(看课下注释,这里指的是陆游临终前想要展示给儿子们看,相当于遗嘱。)

二、初读古诗,了解大意

1.陆游要告诉儿子什么呢?请同学们以小组合作学习的方式自由读一读。

出示自学要求:读准字音,读通句子;划分节奏;结合注释,理解句子的意思。

2.小组讨论,汇报交流。

(1)请几位同学读古诗,注意祭、乃。

(2)告诉大家你读懂了什么?(结合课下注释,说说自己读懂了什么,读懂哪句就说哪句。说的不确切的地方,其他同学可以补充、纠正。)

三、品读诗眼,感悟诗情

1.同学很会读书,读了这首诗。你能体会陆游当时是怎样的心情吗?(悲)

2.你是从哪里体会到的?(死去元知万事空,但悲不见九洲同。)

3.是的,人死了,很多东西都不重要了,有哪些东西不重要了呢?(金钱、房产……)

4.那陆游为什么还会感到悲伤呢?是什么事情让他念念不忘呢?(但悲不见九洲同)

5.祖国不统一吗?被谁侵略了呢?(交流收集到的资料)

6.出示图片一,你看到了什么?你觉得诗人还可能为什么而悲伤?(看到金国侵略者橫冲直撞、烧杀抢掠,诗人怎么能不悲伤?)生读:死去元知万事空,但悲不见九洲同。

7.出示图片二,你看到了什么?诗人还可能因为什么而悲伤?(陆游看到百姓游离失所、背井离乡、妻离子散、十室九空,悲从中来。)读:死去元知万事空,但悲不见九洲同。

8.男女生赛读,读出“悲”。

9.出示第三幅图,宋朝的统治者在干什么?(歌舞升平、花天酒地、不思收复失地,不顾百姓死活。让人

)读:死去元知万事空,但悲不见九洲同。

读出“愤”。

10.诗人除了“悲”、“愤”,还有什么感情?(盼)

出示:陆游从小就生活在战乱纷纷、国破家亡之中,他年仅三岁的时候,汴京就被金兵占领了。他从小就立下了抗金救国的志向,长大后他亲自参加了抗金的战斗。他的一生都在盼望一个重要时刻的来临:读:王师北定中原日

11.然而,如今他躺在病榻上,就要死了,他的热望生前是没有办法看到了,因此,他嘱咐儿孙们:读:家祭无忘告乃翁

12.让我们带着这种热切盼望的心情读这一句:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

四、总结全文,升华拓展

1.齐读全诗。

2.师:面对强敌入侵、家园沦丧、人民悲泣,一位位爱国志士站出来了。陆游就是其中一个,还有哪些爱国志士呢?

上马击狂胡,下马草军书。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

陆游

金戈铁马,驰骋中原。

辛弃疾

壮士饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

岳飞

生当作人杰,死亦为鬼雄。

李清照

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

文天祥

3.是啊,历朝历代都不乏民族英雄,他们心系家国天下,谱写的千古绝唱流芳百世。这就是我们今天学习《示儿》这首诗的意义所在,像梁启超先生所说,我们少年有志气,国家才强大,陆游的悲剧才不会发生。同学们,让我们怀着陆游样满腔的爱国之心,把少年的心声说出来吧!

故今日之责任,不在他人,而全在我少年.少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强.少年独立则国独立;少年自由则国自由,少年进步则国进步;少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。

4.如果陆游老先生听到吾辈这雄壮之志,这雄壮之音,则可告慰九泉了。下面我们一起来诵读全诗,以慰先灵。

5.结束语:今天就学到这里,请同学们选择几句你喜欢的爱国诗句背下来。

板书设计:

示儿

宋

陆游

死去/元知/万事空,

悲

但悲/不见/九州同。

愤

王师/北定/中原日,

盼

家祭/无忘/告乃翁。

题临安邸

教学目标:

1.借助教材注释,结合课外资料,通过独立自主地学习,正确理解古诗的大概意思。

2.初步感受借景抒情的表达方式。体悟诗人忧国忧民的情怀。

3.在反复诵读与想象中感受诗歌的意象,体会诗歌表达的感情,受到情绪的感染和震撼。

教学过程:

一、复习回顾,导入新课

1.上节课,我们学习了《示儿》这首诗,一起背诵一遍。

2.谁能告诉我,陆游临终前最大的心愿是什么?

3.对照北宋和南宋的地图,可见北宋的半壁江山已被金兵占领,包括宋朝的都城汴州。国土破碎,人民流离失所。如此境况,南宋的权贵干什么去了?王师干什么去了?今天我们来学习一位南宋爱国诗人林升写在旅店墙壁上的一首诗《题临安邸》。

二、初读古诗,了解大意

1.用我们学习上一首古诗的方法来学习这首诗。

出示自学要求:读准字音,读通句子;划分节奏;结合注释,理解句子的意思。

2.请几位同学读古诗。注意:邸

熏

汴。

3.交流:你读懂了什么?

三、品读诗眼,感悟诗情

1.这首古诗的时间:

地点:

人物:

2.“游人”指的是谁?和我们一般的游人一样吗?

3.他们玩得怎么样?在文中找

“醉”,这个醉和“喝醉酒”的“醉”一样吗?

4.读“暖风熏得游人醉”,你能想象出一幅怎样的画面?

吃山珍海味,看歌舞升平,高谈阔论,醉生梦死

(游山玩水)

(寻欢作乐)

(吃喝玩乐)

的家伙

(醉生梦死)

(纵情歌舞)

5.暖洋洋的春风把这帮只知道游山玩水的家伙吹得像喝醉了一样。在他们的眼里,杭州不是杭州吗?——直把杭州作汴州

6.是啊,他们简直把杭州当成了老家汴州。可以看出权贵们什么?(早已忘了故都汴州,早已忘了被金兵占领的半壁江山,早已忘了受苦受难的人民。)

7.对这样的当权者,我们指责、愤怒、嘲讽,请大家用这样的语气来读:暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

8.汴州是什么样的地方呢?欣赏《清明上河图》的片断。

(1)你看到了什么?

(2)汴州的繁华已经不复存在了。我们再来看看杭州,这些权贵逃到杭州,把杭州变成什么样了呢?——山外青山楼外楼

9.你怎么理解这句话?

10.看到这么美的杭州,面对这群只知道享受,而不顾百姓死活的酒囊饭袋,你们着不着急?急什么?(他们这样只知道吃喝玩乐,别又把杭州沦陷了。)

和诗人一起质问他们:西湖歌舞几时休?

想到这里,你们担不担忧,我们和诗人一起问问他们:西湖歌舞几时休?

想到这里,我们愤不愤怒,我们和诗人一起指着他们的鼻子问一问他们:西湖歌舞几时休?

11.是啊!那些统治者们寻欢作乐的生活什么时候才停止呢?失去的国土什么时候才能收回呢?有感情地朗读全诗。

12.面对日日饮酒,朝朝作乐的权贵,你想说些什么?面对作者你想说些什么?把你的愤怒和担忧读出来吧。

板书设计:

(游山玩水)

忧国忧民

(寻欢作乐)

(吃喝玩乐)

的家伙

作者

心系百姓

(醉生梦死)

(纵情歌舞)

为国家、民族前途命运担忧

(醉生梦死)

己亥杂诗

教学目标:

1.注意“亥、恃、喑、擞”这几个字的读音和写法。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3.联系上下文,结合作者的写作背景,理解诗意,体会诗人表达的感情。

教学过程:

一、谈话导入,了解背景

以前我们学习的古诗多是唐宋时期的作品,今天

我们将学习一篇距今仅一百多年,清代龚自珍先生的一首诗。

1.教师板书:己亥杂诗(注意这几个字的字形,学生在桌子上画写。)

2.指名读课题,结合课前搜集到的资料,解释诗题。

中国古代用天干地支纪年法,本诗所指的己亥年是1839年。这一年龚自珍辞官南下,一路将所见所闻所想记录成315首日记体组诗。因为都写于己亥年,所以将这315首诗都称为《己亥杂诗》。这一年,正是鸦片战争的前一年,曾经强盛的大清帝国将行没落。腐朽的清政府对外卑躬屈膝,对内大肆打压,官吏贪污腐败,百姓民不聊生。这时候,龚自珍写下了这首诗-----师配乐范读。

二、初读古诗,了解大意

1.自由读诗,读准字音,读通句子,注意停顿。

2.指名读,评读,练读。

3.借助课下注释和工具书,联系课前收集的资料,理解诗句的意思。

4.汇报交流:

A.九州生气恃风雷

“九州”指什么地方?“生气”真的指的是中国“发脾气”吗?这里指生机勃勃的景象。

B.万马齐喑究可哀

万马的嗓子哑了,毕竟让人觉得悲哀。

C.我劝天公重抖擞,不拘一格降人才

“重抖擞”是再次振作精神,不拘一格选拔、作用人才。

5.老师梳理归纳:刚才我们结合课下注释,理解了诗句表面的意思。对像“万马齐喑”、“风雷”这样的词语还是一知半解,对诗句蕴含的深层意思,还需要作进一步的学习和理解。

三、品读诗眼,体会情感

(一)九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀

1.一提到“万马”,你想到了什么词?万马奔腾、万马齐鸣,那是何等的热闹、壮观!而“万马齐喑”是怎样的一幅场景?

2.这里说的“马”真的指的是大清朝的马吗?他指到底是什么?从哪里读出来的?联系上文“九州”知道说的是全国上下的哪些人?君主、官、人民…他们是怎样的状态呢?整个国家是什么局面呢?说说你此刻的情绪。这万行思绪同样也翻滚在龚自珍的胸膛,他选择了这个字来表达自己的感受:哀

大家读读这两句。

3.正是因为“哀”、“恨”,所以大家盼望着改变。龚先生希望的“九州生气”是怎样的呢?国泰民安、安居乐业、生机勃勃、繁荣昌盛、伟大复兴

4.怎样实现这样美好的愿景呢?“风雷”风雷指什么?你希望这变革去除什么?炸醒什么?除弊迎新,这改革来得更快些,更猛烈些吧!读

5.盼望着“九州生气”,可偏偏生活在这样万马齐喑的哀世中,叫人怎么不感慨?放声读吧,读出深切的悲愤和满怀的激情。分组读,男女生读

(二)我劝天公重抖擞,不拘一格降人才

1.愿望是那样美好,而现实又是那么可哀。那巨大的变革不是我们可以左右的啊!这“万马齐喑”死气沉沉的的局面再不改变,要亡国啊!所以作者要劝,读读后两句,说说作者劝谁?劝什么?怎么劝?那个年代拘的什么格?清朝的死板、单一、陈旧的八股科举制度来选拔人才,用“四书五经”来禁锢人们的思想。

2.这首诗写下后不到一年,英国的大炮首先轰开了国门,第一次鸦片战争的硝烟让这个本已贫困的国家受到了前所未有的重创。读:我劝天公重抖擞,不拘一格降人才

3.距离这首诗不过三年,第二次鸦片战争失败,英法联军火烧了圆明园,陆续签订了19个不平等条约。读:我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

4.甲午海战失败了,百日维新失败了,八国联军侵华,国家危在旦夕,再读:我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

5.师读第一句,学生读第二句。

6.来,我们来劝劝“天公”?

四、回读全诗,学习表达

1.这首诗表达了作者什么样的愿望?

2.带着这样的愿望来读诗。

3.这首诗写了哪些意象?

(万马、风雷、天公)

4.情绪本来是看不见,摸不着的,作者通过创造了“万马”、“风雷”、“天公”这样浩大的意象来表达。这种写法叫“景抒情”,这和我们常见的“借景抒情”相通又相异。也表现了龚先生极高的艺术成就。读龚自珍的其他诗,体会他的赤子深情。

板书设计:

现实:万马齐喑——死气沉闷

劝:天公重抖擞

不拘一格降人才

希望:九州生气——生机勃勃

13

少年中国说

教学目标:

1.结合具体的语言环境,理解词语和句子的含义和作用,积累实词。

2.反复诵读理解作者炽热的思想感情;体会句式整齐,气势磅礴的语言特点。

3.感受强烈的爱国情怀,激发学生为了祖国繁荣富强而积极进取的精神

教学重点:理解文章内容和作者炽热的感情。

教学难点:四字韵文比喻的手法以及象征意义的理解。

教学过程:

一、创设情境,导入新课

1.听歌曲《我们是五月的花海》听后思考:你有什么感受?(学生讨论交流)少年是祖国的未来,是祖国的希望。“我们是初升的太阳,用生命点燃未来。”

2.有个人在100多年前,20世纪钟声敲响之际,就提出了这样的观点。“今日之责任,不在他人,而全在我少年。”他就是梁启超。今天我们就学习他的《少年中国说》。板书课题。

3.我们先把课题读明白,谁能说说你的理解。(少年就是年轻,少年中国就是指年轻的中国)

4.课件介绍时代背景:1900年的中国,贫穷、落后、愚昧,同时饱受西方列强的侵略,清王朝连自己的龙椅都拱手让与他人,国家命运岌岌可危,京师危矣!中国危矣!民族危矣!!面对内忧外患的中国,梁启超等人想改良政治来挽救国家,但不久就失败了。历史上把这次变法维新叫做“百日维新”。百日维新失败以后,梁启超逃到了日本。在日本听日本人说到中国的时候,都说是“老大帝国”,(板书“老大”)“过去读到过一首诗‘少小离家老大回’。老大的意思就是……”跟“老大帝国”相反的是“少年中国”。日本人所以这样说我们,因为从当时清政府的腐败无能看,中国似乎是正在一天天走向“衰亡”。“老大帝国”,意思是中国已经衰老,没有希望了,梁启超强烈地反对这种说法,提出了自己的观点:“吾心目中有一少年中国在”。

二、初读课文,整体感知

1.朗读课文。

一读:播放配乐朗诵《少年中国说》,学生听读,意在听准字音。

100多年后的今天,我们来拜读他写的这篇《少年中国说在听读时意在听准字音,透过字里行间,我们或许会明白梁启超的满腔热血,明白他热切盼望祖国繁荣富强的爱国情怀,明白他为何把国家的命运系于少年一身的强烈情感。(课件:课文朗读视频)

二读:学生放开声音,自由朗读,意在读通课文,培养语感。

读得太好了,把我们带到了那个屈辱的时代,请同学们打开书,自由的读课文,请用我们现代青年的声音来传情达意。

课件:“须要读得字字响亮,不可误一字,不可少一字。不可多一字,不可倒一字,不可牵强暗记。”——朱熹语)

听同学们读得清楚,句读分明,节奏合理;音韵铿锵。

三、品读课文,感受情怀

1.读书,要为我所用,要从中获得感悟,获得启示。大家齐读,找出作者怎么描述心目中的中国?

用作者的语言来回答。(学生说时课件展示少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。)

从这字里行间中你读懂了什么?

学生举手回答:“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。”一句告诉我们作者心目中的中国:是一个智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球的中国。(学生可以分开说,教师相机板书智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球)

现在我们再来看下面一个句子:“少年智则国智……少年雄于地球,则国雄于地球。”它在表达上有哪些特点,大家仔细琢磨琢磨。

(课件突出“智、富、强、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球”)

这组句子用了排比的手法。这组句子里的每个句子都用了“少年×则国×”的句式,结构都一样,是排比。

我觉得这些句子的意思是一步步向前推进的。(师插问:能不能具体地说?)作者先写“智”,“智”了就会“富”,“富”了就会“强”,“强”了就可以“独立”,“独立”了才能“自由”,“自由”了才会“进步”,“进步”了才会“胜于欧洲”,“胜于欧洲”了最后就“雄于地球”,意思是步步推进的。

两种说法都是对的。说是排比的同学,主要是从这组句子的结构着眼;说是步步推进的同学,则主要从句子的内容着眼。角度不同,得到的结论当然就不同。我们学习某种修辞手法,重要的不是识别,而是体会它对表情达意的作用。现在请同学们再把这组句子读一遍,细细体会体会它的表达作用。读的时候,音量要逐步增强,语调要逐步提升。边读边体会作者思路。

读得很好,把作者的感情读出来了。请大家说说自己的感受。

充满了少年的自豪感。

句子的意思层层推进,不但容易记,而且越读越有劲。

你记住了吗?那就请你背背看。

课件

“少年×则国×”

智、富、强、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球

体会得很好。他不仅体会了作者的感情,而且还背了出来。其实,只要理解了内容,理清了思路,背诵确实是很容易的。不妨请每个同学都试一试,我相信大家都已经记住了。

据我观察同学们的表情,大家不仅背得很顺利,而且真的动了情。读文章就该这样,尤其是读这类感情充沛的文章。

2.下面,我们就来学习下面这组句子,句子不仅长,而且有点“缠绕”,特难背。看我们能不把它攻下来。

课件出示

红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋;潜龙腾渊,鳞爪飞扬;乳虎啸谷,百兽震惶;鹰隼试翼,风尘吸张;奇花初胎,矞矞皇皇;干将发硎,有作其芒;天戴其苍,地履其黄;纵有千古,横有八荒;前途似海,来日方长。

请大家先读一遍,体会一下,这组句子有什么特点。

都是四个字一句,而且押韵,读起来琅琅上口。

作者用了许多比喻。感情非常充沛。

体会得都很正确。我们先从句子的形式来看,这组句子句式整齐,逢双句押韵,这里运用了四言韵语,这种四言韵语更有助于抒发作者对少年中国的热烈赞颂和无限向往感情,同时也把文章的感情推向高潮,使读者的心灵受到强大的震撼和鼓舞。这一点,听同学们刚才读的时候,从你们的声音中就知道你们已经有了一些体会。

接下来再看这组句子运用的修辞手法,刚才有人说用了比喻,是对的;我好像听到几位同学在下面说还有排比,也对。这跟讨论前面一组句子一样,也是因为从不同的角度看,得到了不同的结论。我想着重讨论比喻的问题。请你们告诉我,你们在读文章的时候,遇到这种形象化的生动比喻,首先要做的是什么事?你们是怎样读这些比喻句的?

找出把什么比喻成什么。

你们想,本来是十分生动的比喻,我们首先去忙着分析什么是本体,什么是喻体,还有什么味儿?难道除此以外就没有别的读法了吗?

我们可以根据这些生动的比喻展开想象。

师:好极了,我们就这样来读文章的。这段话中有几个难理解的词语,在书中也给了注释,我们借助注释请同学们展开想象,尽可能生动的语言把你想象中的画面描绘出来。注意,我不要求翻译,而是用你们自己的话来描绘。

现在我们请班上文章写得最漂亮的××同学把她想象中的画面描绘出来。然后请大家对她的描绘进行评论。

一轮红日刚从东方升起,万道金光透过朝霞,射向大地;(红日初升象征着中国少年的灿烂前程)黄河从地下涌出,一泻万里,滚滚滔滔奔向汪洋大海。(河出伏流,象征着少年中国发展的不可限量)潜伏的东方巨龙从深渊中腾空而起,它的鳞爪在云中飞舞;小老虎在山谷里怒吼,成千上百的野兽都吓得胆战心惊,四散奔逃;雄鹰才试试它的翅膀,掀起的狂风吹得尘土飞扬。(潜龙腾渊,鳞爪飞扬的生动形象,乳虎啸谷,百兽震惶的巨大声威,以及鹰隼试翼,风尘吸张的冲天气势,比喻少年中国的英姿勃发)奇妙的花含苞初放,是那样的鲜艳、辉煌;宝剑刚从磨刀石上磨出来,锋刃闪射出寒光。(奇花初胎,矞矞皇皇歌颂少年中国在发展中的壮丽前景,干将发硎,有作其芒;一句以刚刚磨砺过的无比锋利的宝剑比拟为创建少年中国立功德中国少年)少年中国像个巨人屹立在东方,头顶着青色的长天,脚踏着黄色的大地,她有几千年的文明历史,有无限广阔的疆域,她的前途像大海那样无边无际,未来的日子很长很长。(天戴其苍,地履其黄;一句描写少年中国像顶天立地的巨人屹立在地球之上,雄视整个世界;纵有千古,横有八荒;一指时间之长,一指空间之广,为下句所表现的少年中国的美好前途展现了无比广阔的前景。)

大家觉得她说得好不好啊?

的确说得好!真不愧是作文的能手。她不仅把想象中的画面描绘得很美,而且较好地顾及了原句的含义,如“红日初升”,她的描绘是“一轮红日刚从东方升起”,用了“刚”字,就顾及了原句中的“初升”的“初”。这些都说明她不仅有较强的语言表达能力,而且读书很细心。

哪位同学们还可以根据自己的理解去发挥想象?(随机找同学说一说)

现在我们来小结一下,这一组句子中作者一共写到了哪些事物?

红日;(黄)河。潜龙;乳虎;鹰隼。奇花;干将。(教师边听边板书)

请你们注意,我这里用的标点是原句的标点。你们知道文章为什么要这样标点吗?

这些事物可以分成三类,第一类是自然界的景物,第二类是动物,第三类是植物。

“干将”不是植物。那么是什么?(静物。)

好,就用这个词,“静物”既可以包括花,也可以包括剑,而且跟上一类的“动物”相对。还请大家注意每一类内部的安排次序,第一类从天上写到地下,第二类从大的逐步写到小的,第三类从有生命的写到没有生命的。作者的思路真是一步不乱。现在我把黑板上的字擦掉,看你们能不能把这些事物按原来的次序复述出来。

你们看,思路理清了,记住就不困难了。下面要求你们不仅复述几个名词,而且要把原句复述出来,谁来试试?

现在我们可以研究一下了,作者用了这一连串的比喻,目的是什么?

为了写出少年中国的前途无量。

是呀,当我们的眼前呈现出这一幅幅生动的画面时,自然会感觉到少年中国和中国少年是那样的朝气蓬勃,富于青春的活力,他们在地球上的出现,犹如红日东升,黄河奔流,是什么力量也阻挡不住的!现在你们看,这一组比喻是把什么比喻成什么?

把少年中国比喻成“红日”等事物。

本体还应该包括中国少年。

通过刚才的学习我们理清了这段话的思路,更好地体会了作者的感情,也可以提高记忆能力。谁愿意试一试来背诵。(指名学生来背诵)我们学习文言文要切记——在初步理解的基础上背诵,在背诵的过程中加深理解。

3.体会作者情感:作者对中国的前途充满信心,字里行间洋溢着一股昂扬奋发的朝气,让我们一起来赞美我们的祖国、赞美我们的少年吧!齐读

课件:美哉,我少年中国,与天不老,壮哉;我中国少年,与国无疆。

多么美丽啊我们的少年中国,她同苍天一样不会衰老;多么壮丽啊,我们的中国少年,他们同少年中国一样万寿无疆,永远发光。

四、联系实际,深化认知

1.作者心目中的中国,在那风雨如磐,危机四伏的年代靠谁来实现?(中国少年)

2.振兴中国的责任在中国少年。从清末的被蹂躏到现在的发展蒸蒸日上,是无数的少年抛头颅、洒热血、前仆后继、不懈努力换来的,来之不易啊。他们开创了祖国的今天,我们要造就祖国的明天。作为当代的少年你将怎样做?谈谈你的看法。(我们是幸福的新一代,也是有重大责任的新一代。我们的今天决定着中华民族明日的复兴。让我们弘扬民族精神,再现中华之雄魂。发扬“不怕苦,不怕累,勤学好问”的精神,学知识,练技能,强体魄,树爱国之心,立报国之志,时刻准备着:为我们伟大祖国的和平与发展贡献力量。我们必须努力学习,用最先进的科学技术和人类的灿烂文化武装自己,学好建设祖国的本领;明天在自己的工作岗位上为祖国建设贡献聪明才智,让祖国明天更美好。)

3.长江后浪推前浪,一代更比一代强。我坚信,在我们的不懈努力下,祖国的明天,天更蓝、山更绿、水更清、经济更繁荣、人民更幸福、国力更强盛,祖国的明天更美好。

五、随文练笔,积累语言

1.以“我为祖国做贡献”写一段话。

2.课后搜集《少年中国说》全文,用背读法尝试着读一读。

板书设计:

少年人——积极进取

老大中国

老朽冤业

少年中国

少年责任

前途海阔天空

14

圆明园的毁灭

教学目标:

1.认识6个生字,会写14个生字;能正确书写“不可估量”、“销毁”、“瑰宝”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

3.理解课文内容,了解圆明园昔日的辉煌,感受圆明园不可估量的价值。

教学重难点:理解课文内容,了解圆明园昔日的辉煌,感受圆明园不可估量的价值。

教学过程:

第一课时

一、激情导入,揭示课题

今天我们要一起学习的课文是——《圆明园的毁灭》

1.谁来读读课题。学着他的样子读一读。

2.拿出手指跟老师一起写。圆是圆满无缺的圆,明是光明普照的明,园是皇家园林的园。一座圆满无缺、光明普照的皇家园林。谁来读读这座园林。读“圆明园”。 生:圆明园。师:再读。生:圆明园。 师:一起读.生:圆明园。

二、初读课文,整体感知

1.这到底是一座怎样的园林,我们一起来看课文。请同学们打开课本,翻到115页,出示初读要求:自由读课文,要求1.读准字音,读通句子。2.边读边思考:课文哪几个自然段在写圆明园的毁灭,其他部分又写了什么?

过渡:很多同学已经读好了,现在把书放在一边

2.字词反馈:看这些词语你掌握了没有?

???

毁灭????

损失????

灰烬????

不可估量

举世闻名?

众星拱月?

金碧辉煌?

玲珑剔透?

诗情画意?

天南海北

奇珍异宝

生读(多请几位学生读),其他同学认真听,如果他读对了就跟着他读。(评:响亮、准确。你已经掌握了。)

请你仔细观察这两组词语,你有什么发现?(第一组写圆明园的毁灭,第二组词写圆明园的辉煌)你真善于观察。一起读读这些词语。

3.初读反馈:字词已经掌握了,谁来说说课文哪几个自然段写了圆明园的毁灭?(1.5自然段)其他部分写了什么?(昔日圆明园的辉煌)请你快速浏览2.3.4段,圆明园的辉煌是从哪些方面来写的?文中有一句话告诉了我们,你能把它找出来吗?快速地读一读,划出来(圆明园不但建筑宏伟,还收藏着最珍贵的历史文物。)从这句话中你感受到圆明园的辉煌是从哪些方面来写的?那课文哪几个自然段写了建筑,哪里写了历史文物?(板书)

三、研读课文,整体感知

1.过渡:今天这节课就让我们走进昔日辉煌的圆明园,看看园中宏伟的建筑和珍贵的历史文物。

2.研读2至4,感受圆明园的昔日辉煌

(1)读2、3自然段,从哪里看出圆明园建筑的宏伟?读读,划划,写写批注。

“圆明园在北京西北郊,是一座举世闻名的……环绕在圆明园周围。”

①“举世闻名”——你读出了什么?一人(全世界都知道谁?不仅中国人知道,连外国人也知道,它是谁?这么一座举世闻名的园林就属于我们中国,你想说什么?请你自豪地读一读。(我们也一起自豪的读一读)再读读这一段,你还知道了什么?

②“众星拱月”什么意思?这里的星和月分别指什么?许多小园环绕在圆明园周围叫什么?想象一下它的布局。出示图片:看图说布局。(多么美妙的布局啊)作者只用了一个比喻就把圆明园的整体布局很形象,很生动的展现在我们面前。我们一起来读读这美妙的布局!

(2)学习第3自然段

圆明园中,有金碧辉煌的殿堂,也有玲珑剔透的亭台楼阁;有象征着热闹街市的“买卖街”,也有象征着田园风光的山乡村野。

①这句话中你感受到了什么?带着你的感受读一读.。让我们也美美地读读句子。

②这句话中讲了哪些建筑?他们是怎么样的呢?

③其实句子中还藏着一个小秘密,请你仔细读读看看作者把这些建筑分成了几类,你是从哪里看出来?

反复再读读,作者为什么把殿堂和亭台楼阁放为一类,把买卖街和山乡村野分为一类?

(那老师把玲珑剔透的亭台楼阁和象征着热闹街市的买卖街对调一下,你觉得好吗?为什么?它们是对应着写的)你真细心!

这些相对应的建筑作者是怎么把他们串联起来的呢?(有……也有……)

④用上合适的关联词,抓住事物的特点,并把这些建筑对应着写出来,足见作者构思之巧妙。

⑤现在老师把这些表示特点的词去掉,你还能读出来吗?谁来试试?

⑥这么宏伟的建筑再加上这么美的文字,陈老师希望他们能深深地刻在你们的脑海里,谁能试着背一背?

⑦园中除了这些建筑,还有什么?

再读读第三段,找找句子,想想他们是怎么写的?(园中许多景物都是仿照各地名胜建造的…还有…武陵春色。)(园中不仅有民族建筑还有西洋景观。)有仿造的,也有想象的,其实作者也是对应着写的。

想不想看一看,图片欣赏,看了图之后,你有什么感受?把这种美送入到句子中去。

圆明园中的建筑有仿照的,有想象的,有民族的,还有西洋的,真是包罗万象,真不愧是一座举世闻名的皇家园林。

板书:还有…不仅有,还有…

⑧圆明园里这么多的景物真是让人数不胜数,举不胜举,文中作者一口气就用了“七有”,我们一起来读读这象征着宏伟建筑的7个有。

⑨过渡:同学们,圆明园中除了这些建筑,其实园中还收藏着数不清的历史文物,我们一起来看看。

这是先秦时代的青铜龙,看龙的样子多威武,多逼真。慈禧太后的夜明珠,似乎散发着独特的光芒。瞧这铜制礼器,构造是那么的精巧还有这巨大的鼎。历代名人书画,不同的风格,带给我们不同的美的享受。各种奇珍异宝,瓷器上画满了各种逼真的图画,玉器的色泽是那么的透亮。当然除了这些,我们的历史文物还有很多很多。

现在,请同学们拿出我们刚刚发下的纸,从图片中选择任意2组,能干的同学可以再选1组,模仿课文的方法写一写。

⑩我们运用了这种方法来介绍历史文物,那书本上是怎么写的呢?把句子找出来。

(4)学习第四自然段

上自先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝,所以它又是当今世界上最大的博物馆、艺术馆。”

①读读你描写的文物和作者描写的。我们来比比看,谁写的更好?说说你的理由。

反馈:文物时间越久,价值越高。

作者把所有的文物都写进了一句话里,而我们没有。

②小结:同学们,这就是语言的魅力。

③(评:这么多的宝贝都集中在圆明园,太辉煌了,不愧是举世闻名。)

总结:所以,引读-------它又是当今世界上最大的博物馆、艺术馆。”

④这么一个包罗万象、价值连城的博物馆、艺术馆就在我们中国,你觉得怎么样?请你自豪地读一读。我们一起来自豪的读一读。

四、课堂总结,拓展延伸

1.学到这里,同学们看黑板,(指着板书),这节课我们学习这么多的内容,感受到了什么?(圆明园昔日无比的辉煌),那它怎么会被毁灭呢,我们下节课再来学习!

2.课外有兴趣的同学还可以去看看这部十分有名的影片《火烧圆明园》

3.这节课我们学了这么多描写圆明园昔日辉煌的语句,挑选你最喜欢的句子,摘录下来。

板书设计:

13

圆明园的毁灭

布局

?

?

?

?众星拱月

?

?

?

有……也有……有……也有……还有……

辉煌?

建筑

??不仅有……还有……

历史文物??

上自……下至……

第二课时

一、复习回顾,导入新课

1.师:孩子们,上节课我们学习了课文1-4自然段,了解了圆明园的辉煌成就,我们一起来读读吧!

生激情朗读,师播放相关图片。

2.师:连著名的法国作家雨果都称赞圆明园,(齐读)读“在世界的某个角落,有一个世界奇迹,这个奇迹叫圆明园。”

3.师过渡。

二、品读课文,理解感悟

请默读课文第五自然段,一边读一边想:这个自然段写了什么?你有什么感受?把你感受最深的句子画下来,做上批注。

(一)生自由交流五个句子。

1.生交流汇报谈感受。

师小结:同学们都交流的很热烈,刚才我们的同学说到这句话,我们一起来看看。

(二)“他们把园内凡是能拿走的东西,统统掠走;拿不动的就用大车或牲口搬运;实在运不走的,就任意破坏、毁掉。”

(1)生自由发言你说吧!

师:你能说说“凡是”是什么意思?“统统”又是什么意思?他们掠走了什么?

生汇报。

师:你们真懂得联系,说到这里,老师也查到了一些资料,我们一起来看?(师播放图片补充资料)

(2)师:能拿的都那走了,那拿不动的怎么办呢?实在运不走的怎么办?“任意”是什么意思?他们会毁坏哪些东西?怎么毁坏?小组再交流!

生汇报

师:你们把侵略者的卑劣行径说的很真实,据相关资料记载当时侵略者糟蹋了的东西不计其数。

师播放抢掠毁的视频资料

(3)师:读到这里,你有什么想说的吗?带着你的感受读这句话。

指导朗读。

全班读。

师过渡,投出雨果名言,齐读。

(三)过渡:一个人的控诉力量是单薄的,两个人的控诉力量也是单薄的,所以,让我们团结起来吧,大声控诉英法联军犯下的这滔天的罪行!把对他们野蛮行径的控诉融入到朗读中吧。

全班,齐读第5自然段.

师:这群可恶的强盗整整掠夺了十一天,又放火连烧三天,这样一座园林艺术的瑰宝,建筑艺术的精华(板书:园林艺术的瑰宝

建筑艺术的精华)万园之园就这样化为灰烬,(板书:毁灭)所以课文的第一自然段说到:(读)圆明园的毁灭是祖国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失。

(四)这篇课文的题目是“圆明园的毁灭”,但作者为什么用那么多笔墨写圆明园昔日的辉煌?

孩子们,讨论起来吧。

生汇报交流

师:孩子们,你们体会得很深刻,我仿佛看到了你们心中燃烧的怒火!

三、联系实际,畅谈感受

(一)出示场景图片,明白落后就要挨打

师过渡:(播今日圆明园图片)我们知道我们今天的祖国日新月异,逐步强大。我们有足够的能力修复圆明园,可是为什么没有这样做,还把圆明园被毁灭的遗址作为景区?请交流起来

生汇报

师小结:孩子们,你们说的特别好。的确,圆明园的那场大火烧醒了千千万万的中国人,让我们明白一个道理——落后就要挨打。我们要牢牢记住这段屈辱的历史,化悲痛为力量,勿忘国耻,振兴中华。(板书:勿忘国耻

振兴中华)

(二)展示新中国成就

师:课前老师布置大家查找了今天祖国强大的相关资料,我们一起来分享。

生分享资料

师播放中国腾飞的视频。

师:好,刚才我们交流了很多内容,分享了这么多资料资料,那么今日我们中国的强大,你想说些什么?请讨论。

生汇报

师小结:刚才我们的这几个同学说的特别好,你们要时刻谨记,你们是祖国精心培育的花朵,是祖国未来的栋梁,希望同学们能够好好学习本领,将来用自己的双手建设强大、繁荣的祖国,让火烧圆明园的历史悲剧不再重演!最后让我们用梁启超的一段话来勉励自己,读“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步。”

板书设计:

14

圆明园的毁灭

瑰宝

勿忘国耻

毁灭

精华?

?

?

?

?

?

振兴中华

15*

小岛

教学目标:

1.会认文中11个生字,正确、流利地朗读课文。

2.默读课文,用将军的口吻,讲述自己登上无名岛后发生的故事。练习列一列本文提纲。

3.结合课前搜集的资料及课文内容,了解我国海防战士的生活,体会战士们爱海岛、爱祖国的思想感情。并说一说自己对课文最后一个自然段的理解。

教学重点:默读课文,用将军的口吻,讲述自己登上无名岛后发生的故事。练习列一列本文提纲。

教学难点:结合课前搜集的资料及课文内容,了解我国海防战士的生活,体会战士们爱海岛、爱祖国的思想感情。并说一说自己对课文最后一个自然段的理解。

教学准备:课前安排学生收集有关海防战士的资料

教学过程:

一、创设情境,导入新课

1.师播放《海防战士之歌》视频,学生观看视频,结合自己课前收集的资料,说一说你对海防战士的了解。

2.导入课题,板书课题。

今天,就让我们一起走进课文《无名岛》,去了解一群海防战士的生活。

二、初读课文,整体感知

1.自由朗读课文,圈划生字词,自学生字新词。

2.检查预习情况。

(1)指名读生字,相机正音。

瞒着我

海域

快艇

矛盾

哼

喉咙

汤勺

搅了几下

舀起

(2)齐读。

3.默读课文,边读边想,试着说一说:你就是课文中的将军,“你”登上无名岛之后发生了哪些故事?

“我”发现战士们用大棚种菜的方法在岛上种菜。

“我”决定留才来吃晚饭。

“我”和战士们共享一盘小白菜。

“我”离开无名岛。

4.浏览课文,参考习作列提纲的方法,结合将军上岛后发生的故事,列出本文提纲。

开头:(1)介绍无名岛。

正文:(2-8)将军发现战士们用大棚种菜的方法在岛上种菜。

(9-33)将军决定留才来吃晚饭。

(34-36)将军和战士们共享一盘小白菜。

结尾:(37-38)将军离开无名岛。

三、深入学习,体会情感

1.默读课文,把给你印象最深的地方做上记号,并把你的感受批注在课文相应的位置。

2.合作学习,集体交流。

①海岛环境艰苦。从哪儿看出海岛生活环境艰苦?找出句子来读一读,联系生活实际和同桌谈谈自己的体会。

a.无名岛最大的特色就是小,……却驻扎着一群海军陆战队的士兵。

b.将军上岛正是这儿最凉快的时候,也就是二三十摄氏度吧。

c.在这个地方蔬菜是很难生长的,……嘴里起泡。

②战士们爱岛,艰苦创造,建设海岛。哪些句子体现了战士们爱岛、建岛?说说自己的感受。

a.将军说着就走了过去,……竟露出一片绿油油的菜地。

b.队长说,他是北方人……一口袋一口袋背来的。

c.将军顺着队长指的方向看去……竟构成了一幅中国地图。

d.清晨,将军离开了无名岛……行了一个标准的军礼。

③将士们之间的情谊。条件艰苦,将军、战士们之间的情谊深厚,你从哪儿看出来的?

a.“全国的省份,……而是一个长辈。”

b.饭堂里,……“孩子们,我给大家分菜,每人一筷子”。

c.终于,他眼睛一亮,……他舀起一勺汤。

d.没有人招呼,……就张了张嘴……

3.师借势板书小结:是啊,同学们,海岛的条件那么的艰苦,可战士们不仅没有叫苦连天,反而克服了重重困难,艰苦创造,用自己的汗水和智慧一点一滴地建设着海岛,守卫着海岛,想一想,这是为什么呢?

预设:热爱海岛,想让祖国人民更安全,热爱祖国。

4.感情朗读课文。

让我们带着海防战士的爱岛之情、爱国之情再次走进课文,用心去读一读吧。

5.理解课文最后一个自然段

战士们的举动不仅感动了我们,更感动了将军,离开无名岛前,将军是这样

做的:(出示最后一自然段)

提问:将军有什么举动?这一举动的含义是什么?

交流明确:

对海岛的热爱,对祖国的敬意,对战士的感激……

6.感情朗读最后一段。

四、拓展延伸,升华情感

1.课文的题目是《无名岛》,学习了课文后,你觉得这个无名岛还可以叫什么岛?

2.《无名岛》这篇课文是陆颖墨的《海军往事》中的《礁盘》一文改编的。下去以后我们可以读一读本文作者陆颖墨的《海军往事》这本书,那里有更多潸然泪下、激动人心的故事等着我们。

板书设计:

环境艰苦

没水

没树

没草

没土

无名岛

艰苦创造,建设海岛

绿色菜地构成中国地图

将士们之间的情谊

与战士共享菜汤

行军礼

(

国之岛、爱之岛)

习作:二十年后回故乡

教学目标:

1.引导学生想象(想象要合理),并把想象的内容具体、清楚的表达出来,培养思维与表达的能力。

2.通过创设情境、口语交际、小组合作等方法,激发说的愿望,写的兴趣,明确要求以及写作思路。

3.鼓励学生大胆地想象,培养学生的想象力和创造力,激发作文的兴趣;培养学生关注生活,留意家乡现状,合理想象长大以后的家乡的变化,以自己的美好心愿抒发与家乡的亲切之情。

教学重难点:充分展开想象,并将学到的表达感情的方法运用在自己的习作当中。

课前准备:搜集家乡二十年来建筑、街道、生活用品、人物、的图片或文字资料。

教学过程:

一、谈话导入,激发兴趣

1.诵读贺知章的《回乡偶书》一:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”

2.谈谈诵读古诗后的感受。

家乡对于一名游子而言,意味着什么?今天,我们来说说二十年后的故乡。

二、交流资料,感受变化

1.展示老师搜集的家乡二十年来的景、物、人的图片,相机做以简单概述。(老操场、老学校、老吊桥、老房子、老河坝一河两岸的样子……)学生对比说说现在的样子。

2.生说,师边板书(环境:公园,商店,广场,学校,医院,街道;科技;文化生活)(住的:平房到套房到小别墅等;用的:自行车到摩托车到小轿车,家用电器,通讯工具,电视电脑电话;穿的;人的精神面貌。)

三、创设情景,想象变化

1.那么,再过二十年,家乡会发生哪些变化呢?我们和周围的一切会发生什么变化?我们又是什么样子?如果我们和亲人再聚在一起,又会是怎样的情景呢?

2.师例举一方面指导学生想象,

以街道的变化为例,指导想象的方法。

师边问:现在的街道给你什么感觉?怎么形容?二十年后会是什么样的?引导学生从街道的样子、街道的栏杆、街道边的植物、街道边的建筑、街道的夜景等方面说。

3.拓宽学生思维:还有哪些变化呢?

想象儿时的小伙伴会是怎样的,可以说家乡伙伴的变化。

想象久别重逢的亲朋好友久别重逢的场面人,会有怎样的感慨。

想象回家的历程。

想象家乡的某处景观…

4.小组交流:自己最感兴趣的变化

5.汇报交流(通过“追问”“补充”的形式,让学生围绕情节想具体,使自己的想象更丰满。注意引导学生进行“合理、具体”的想象。)师相机完善学生语言线索:

(1)家乡二十年后的变化:

街道──商场──广场──公园──河流──家及家人。

(2)二十年后与亲人团聚的场面:

家的变化(环境)──爷爷奶奶外貌、言行的变化──爸爸妈妈外貌、言行的变化──诉说家乡的变化、离别情。

(3)二十年后与同学聚会的场面:

我回到家乡──与同学联络、聚会地点──与同学、老师见面、交流(外貌、言行、工作情况、生活情况)──主题活动──依依惜别。

6.师小结:注意想象要合理,不能不着边际地空想与幻想,看谁是最准确的“预言家”,20年后的事我们可都看得到,看谁的设想二十年后能实现。想象不但要新奇还要合理。

三、回忆课文,学习写法

1.学生回忆这组课文中作者运用的表达感情的方法有哪些?试着在自己的习作中加以运用。

2.要点面结合,要有详有略,确定有代表性的景物作为重点写,写具体,其他景物可以用一两句话概括性介绍。

四、试写初稿,巡视指导

1.要求书写工整,语句通顺。

2.教师巡视,提示用用具体的人、事、景、物按一定的顺序把家乡的巨大变化写具体。

五、自改互改,提高质量

1.小组内互读互改,提出修改建议。

2.修改步骤:思路──重点(家乡人事景物的变化)──开头、结尾──字词句(是否通顺)

六、佳作赏评,誊抄习作

1.每个小组推选好的作品进行全班赏评,可以是全文,可以是片断。教师引导学生进行赏评。

2.款款的思乡情,浓浓的恋乡意,如一杯茗茶,飘着悠悠茶香,越品味越醇香,越品情越浓烈。同学们,这节课我们共同展望描绘了二十年后心中家乡的美好前景,我们应在这份憧憬之中更加地热爱家乡,建设家乡,为我们的家乡的明天出一份力量。

3.把习作写完整。

板书设计:

二十年后回故乡

环境变化:公园、学校、医院、街道、商场、河流等

人的变化:吃、穿、用、精神面貌、性格、言行、生活状况、职业等

语文园地四

教学目标:

1.回顾本单元所学内容,学习通过朗读表达充沛的感情。

2.积累成语,理解成语的意思,能正确运用成语。

3.体会顿号和逗号的不同用法,在句子中能正确使用顿号和逗号。

3.指导学生正确书写古诗。

教学重难点:学习字里行间饱含的民族精神和爱国热情,培养学生爱国之情。

教学过程:

一、交流平台

1.交流对“爱国精神”的认识。

2.回顾本单元的课文及课外阅读的相关文章,用自己的话说说对“爱国精神”的认识。

3.联系实际,谈谈如何在自己的学习和生活中培养爱国精神。

4.交流朗读技巧

(1)本单元的课文充满着浓浓的爱国之情,怎样通过朗读把充沛的感情表达出来呢?让我们一起交流交流吧!

(2)读一读“交流平台”中的内容。

(3)选择课文中感兴趣的句子在组内交流。

(4)全班交流。

二、词句段运用

1.读一读:学生自由朗读“词句段运用”中的成语。

2.比一比:每组词语的意思有什么相同点和不同点?

3.分一分:根据感彩给词语分类。

4.写一写:选择其中一个词语写一段话。

5.读前两个句子,体会顿号和逗号的不同用法。

6.引导学生归纳:①顿号用法:分隔同类的并列的事,通常是单字、词语或短句,当中的停顿较逗号短。②逗号的用法:表示一句话中间的停顿。

7.做一做:给最后一句话加上标点。

三、书写提示

1.学生大声朗读《示儿》和《登鹳雀楼》。

2.引导学生发现书写规律:①每一行诗句都居中写,注意上下、左右文字要对齐。②横排古诗从上往下写;竖排古诗从右往左写。

四、日积月累

1.学生默读“日积月累”中的成语。

2.交流:

(1)你知道哪个成语的意思,说一说。

(2)你不懂哪个成语的意思,提出来。

3.根据感彩分类。

4.选择其中一两个成语练习说话。

5.抄写背诵。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地