中外历史纲要(上)第二单元第8课 三国至隋唐的文化 课件(37张)

文档属性

| 名称 | 中外历史纲要(上)第二单元第8课 三国至隋唐的文化 课件(37张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-29 13:56:28 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

秦汉建立的中国文化秩序,并未随东汉覆亡而消失。三国两晋与南北朝三百余年,正是重整这一普世秩序的过程。隋唐秩序是秦汉秩序的延续,也是秦汉秩序的扩大。

——许倬云《万古江河》

第8课

三国至隋唐的文化

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络、隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的思想文化领域的新成就。

教学重点:思想文化领域的新成就

教学难点:儒学的新发展、佛教的发展

课标

重难点

魏

蜀

吴

220

西晋

300

东晋

十六国

350

439

隋

589

唐

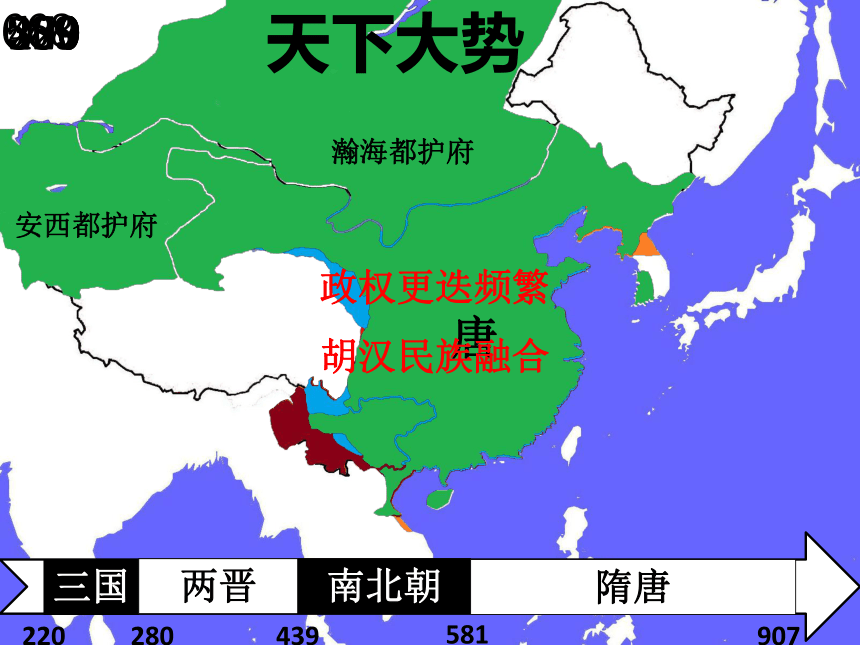

瀚海都护府

安西都护府

668

天下大势

三国

两晋

南北朝

隋唐

280

439

581

907

220

政权更迭频繁

胡汉民族融合

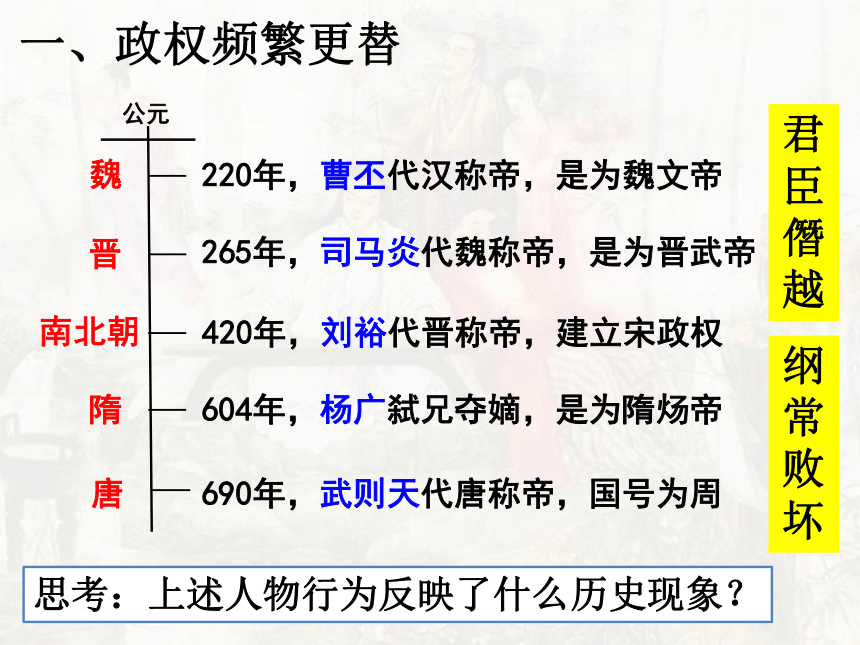

220年,曹丕代汉称帝,是为魏文帝

公元

魏

265年,司马炎代魏称帝,是为晋武帝

晋

420年,刘裕代晋称帝,建立宋政权

南北朝

604年,杨广弑兄夺嫡,是为隋炀帝

隋

690年,武则天代唐称帝,国号为周

唐

思考:上述人物行为反映了什么历史现象?

一、政权频繁更替

君臣僭越

纲常败坏

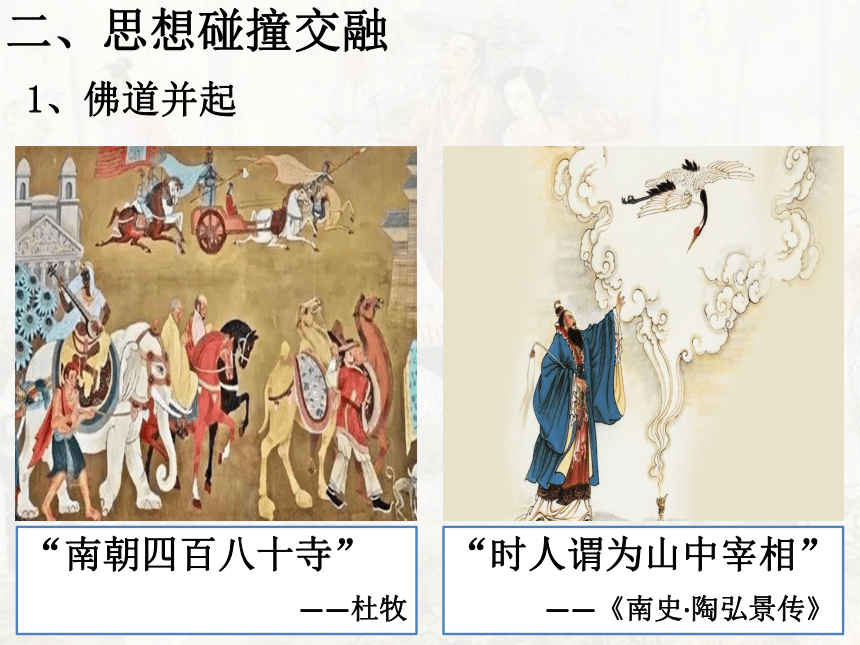

二、思想碰撞交融

“南朝四百八十寺”

——杜牧

“时人谓为山中宰相”

——《南史·陶弘景传》

1、佛道并起

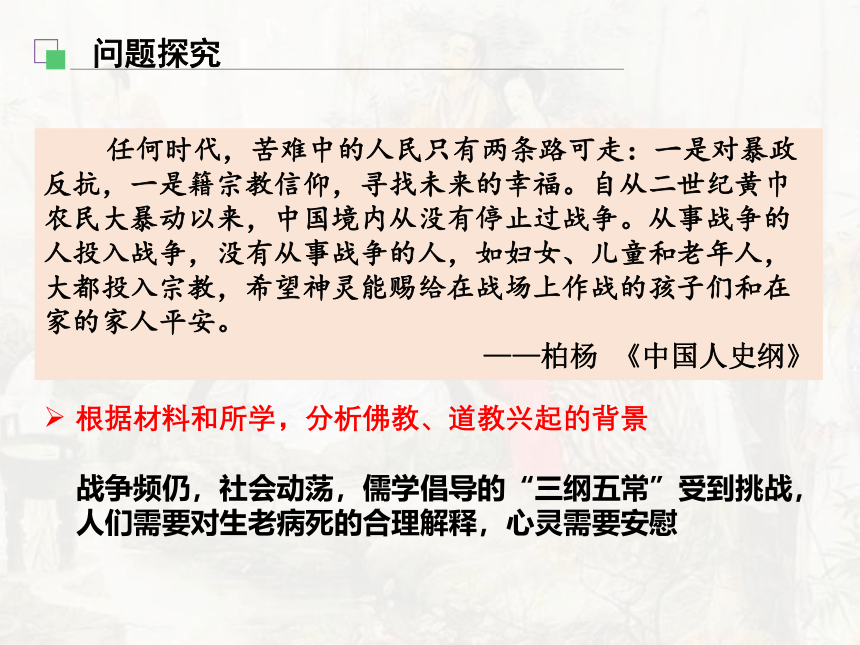

问题探究

任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。自从二世纪黄巾农民大暴动以来,中国境内从没有停止过战争。从事战争的人投入战争,没有从事战争的人,如妇女、儿童和老年人,大都投入宗教,希望神灵能赐给在战场上作战的孩子们和在家的家人平安。

——柏杨

《中国人史纲》

根据材料和所学,分析佛教、道教兴起的背景

战争频仍,社会动荡,儒学倡导的“三纲五常”受到挑战,人们需要对生老病死的合理解释,心灵需要安慰

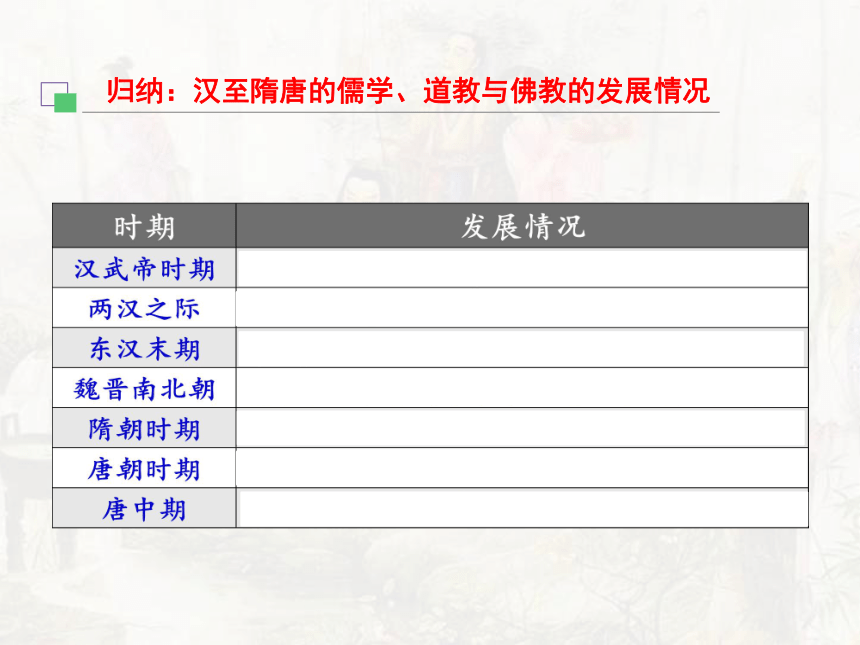

归纳:汉至隋唐的儒学、道教与佛教的发展情况

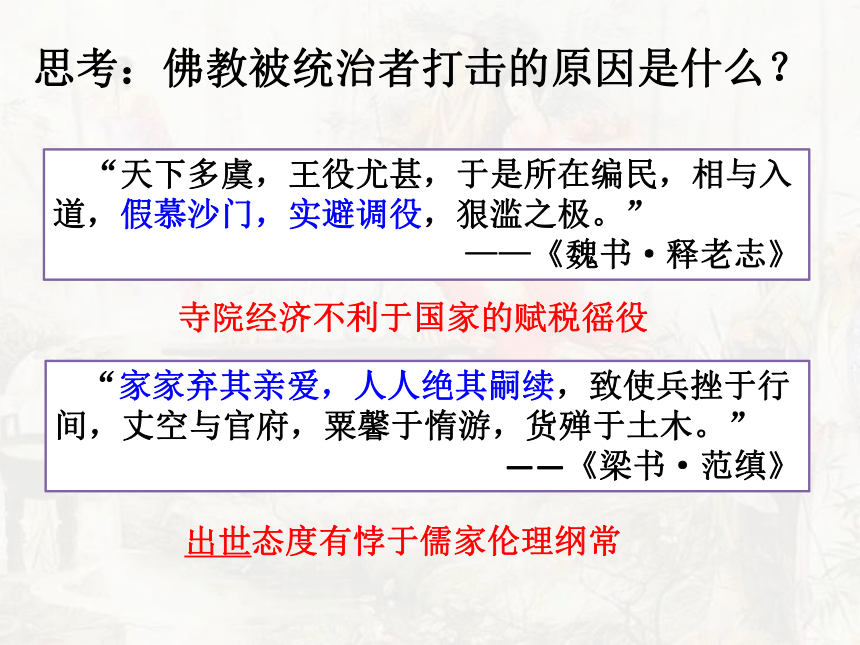

思考:佛教被统治者打击的原因是什么?

“天下多虞,王役尤甚,于是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,狠滥之极。”

——《魏书·释老志》

“家家弃其亲爱,人人绝其嗣续,致使兵挫于行间,丈空与官府,粟馨于惰游,货殚于土木。”

——《梁书·范缜》

寺院经济不利于国家的赋税徭役

出世态度有悖于儒家伦理纲常

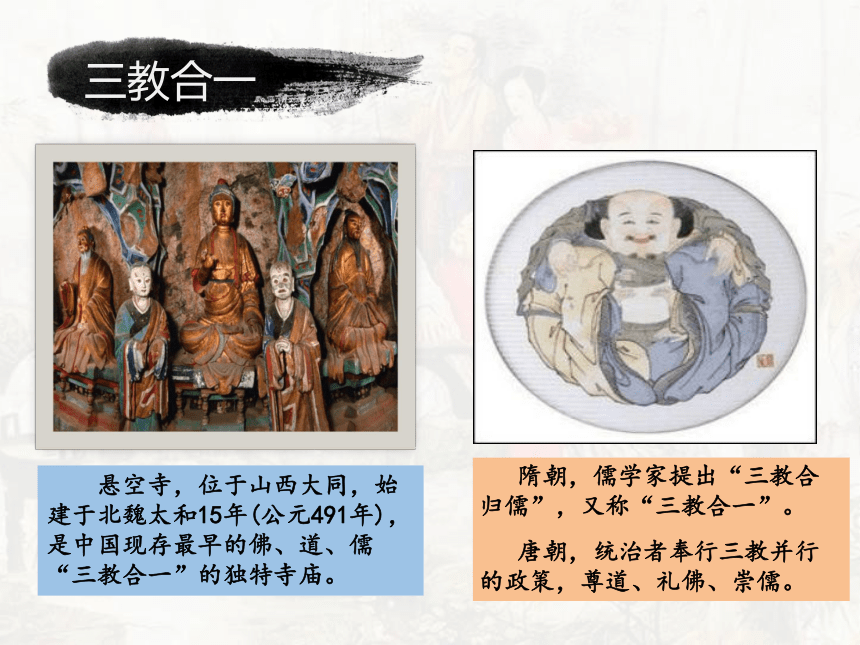

隋朝,儒学家提出“三教合归儒”,又称“三教合一”。

唐朝,统治者奉行三教并行的政策,尊道、礼佛、崇儒。

悬空寺,位于山西大同,始建于北魏太和15年(公元491年),是中国现存最早的佛、道、儒“三教合一”的独特寺庙。

三教合一

《虎溪三笑图》

僧:慧

远

儒:陶渊明

道:陆修静

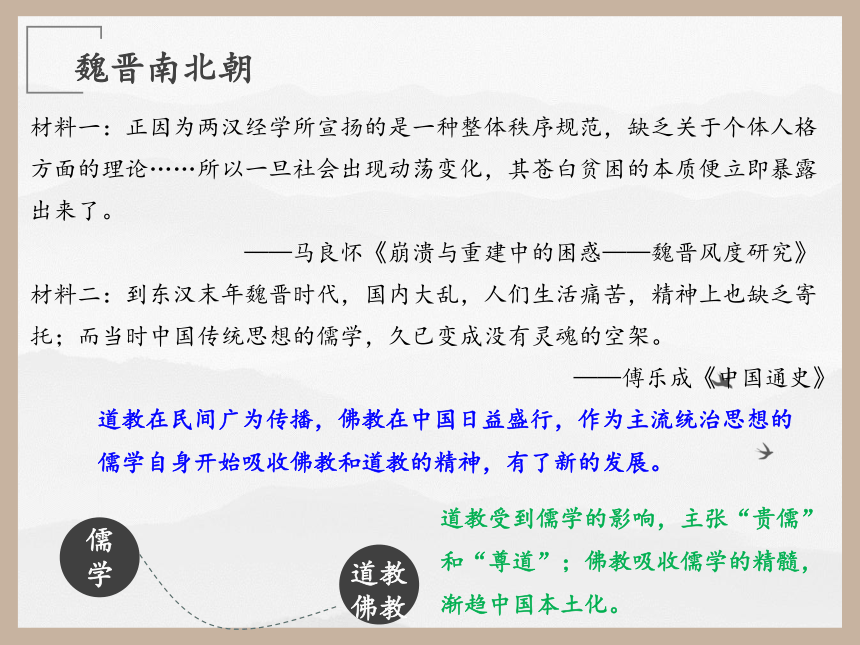

魏晋南北朝

儒学

道教在民间广为传播,佛教在中国日益盛行,作为主流统治思想的儒学自身开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”;佛教吸收儒学的精髓,渐趋中国本土化。

材料一:正因为两汉经学所宣扬的是一种整体秩序规范,缺乏关于个体人格方面的理论……所以一旦社会出现动荡变化,其苍白贫困的本质便立即暴露出来了。

——马良怀《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

材料二:到东汉末年魏晋时代,国内大乱,人们生活痛苦,精神上也缺乏寄托;而当时中国传统思想的儒学,久已变成没有灵魂的空架。

——傅乐成《中国通史》

道教佛教

“竹林七贤”

2、魏晋玄学

二、思想碰撞交融

魏晋南北朝

魏晋玄学:魏晋之际,社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的思潮玄学。以老庄哲学为骨架,杂糅儒家经义,以有无本末关系为中心问题,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;主要经典是“三玄”,即《周易》、《老子》和《庄子》;主要代表人物有何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

母终,正与人围棋,对者求止,籍留与决赌。既而饮酒二斗,举声一号,吐血数升。

——《晋书·

阮籍传》

以天下为己任的使命感

追求逍遥洒脱的避世心

儒道互补

(淝水之战捷报传来)了无喜色,棋如故。客问之,徐答云:“小儿辈遂已破贼。”既罢,还内,过户限,心喜甚,不觉屐齿之折。

——《晋书·

谢安传》

阮籍是不是孝子?

真的“无为”吗?

谢安

儒学复兴运动

儒学陷入困境的原因?

自身缺陷;佛道冲击;政局动荡

材料:夫佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制,口不言先王之法言,身不服先王之法服;不知君臣之义,父子之情。假如其身至今尚在,奉其国命,来朝京师,陛下容而接之,不过宣政一见,礼宾一设,赐衣一袭,卫而出之于境,不令惑众也。况其身死已久,枯朽之骨,凶秽之馀,岂宜令入宫禁?

——韩愈《谏迎佛骨表》

儒学复兴运动的特点?

采用复古方式;

重视传统经典;思想文化创新;

适应社会发展;

“魏晋南北朝时代,是政治上最混乱,社会上最痛苦的时代,却是精神上极度自由、解放,最富于智慧、浓于热情的一个时代”。

——宗白华

自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

文化的自觉与大成

魏晋至唐,文化领域还涌现了哪些辉煌成就?

合作探究

魏晋风骨——醉、傲、隐、游

唐

·

李白

三、文艺科技异彩纷呈(先自学)

领域

成就

领域

成就

文学

数学

书法

农学

绘画

医药

雕塑

地理

舞蹈

天文

建筑

印刷

领域

成就

领域

成就

文学

数学

书法

农学

绘画

医药

雕塑

地理

舞蹈

天文

建筑

印刷

三国至隋唐的文化成就

风格迥异的体裁

书体完备、名家辈出

国画兴起、题材广泛

佛门三大石窟

壮阔欢腾的胡旋舞

李春——赵州桥

祖冲之——圆周率

贾思勰《齐民要术》

《千金方》与《唐本草》

裴秀《禹贡地域图》

测算子午线长度

雕版印刷术

唐诗篇

【课堂探究】阅读下列唐诗,谈谈社会变迁对唐诗发展的影响。

九日齐山登高

杜牧

江涵秋影雁初飞,

与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,

菊花须插满头归。

但将酩酊酬佳节,

不用登临恨落晖。

古往今来只如此,

牛山何必独沾衣?

咏史

高适

尚有绨袍赠,

应怜范叔寒。

不知天下士,

犹作布衣看。

乌衣巷

刘禹锡

朱雀桥边野草花,

乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,

飞入寻常百姓家。

(1)盛唐时,诗风开朗奔放、刚健清新,

反映了唐朝国力强盛、文化开放的社会背景。

(2)中唐时,诗风平实浅近,讽喻诗作大量涌现,

反映了唐朝的社会弊端日益暴露。

(3)晚唐时,诗风凝重浓郁,反映了唐朝的由盛转衰。

无言的诗,无行的舞,无图的画,无声的乐。

王羲之

《兰亭序》

颜真卿

《多宝塔感应碑》

柳公权

《神策军碑》

书法篇

▲顾恺之《女史箴图》(局部)

▲吴道子《送子天王图》

▲阎立本《步辇图》

绘画篇

雕塑舞蹈篇

山西大同云冈石窟

河南洛阳龙门石窟

甘肃敦煌莫高窟壁画

——飞天

建筑篇

数学篇

农学篇

医药篇

地理篇

雕版印刷篇

【课堂探究】根据所学知识,想一想古代中国科技的特点及发达的原因?

原因:文化传承:中华文明源远流长,前代科技成就为后代科技发展奠定了基础,为科技成果的继承创造了条件。

政治因素:中央集权制度为科技的发展提供了政治保障。

经济因素:社会生产力的发展、农耕经济的高度繁荣,为科技进步奠定了经济基础。

交流融合:民族融合与外来文化的传播促进技术之间的

交流为科技繁荣提供社会基础;

人为因素:科学家的探索精神。

特点:中国科技偏重实用,忽视理论的研究;研究方法上主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少实验;在科技使用上主要服务于封建农业经济的发展需要。

四

中外交流

——海纳百川的发展

时期

表现

魏晋南北朝

唐朝

唐朝

唐朝

唐朝

四、中外交流(先自学)

时期

表现

魏晋南北朝

唐朝

唐朝

唐朝

唐朝

佛教的传播,汉译佛经,法显经西域至天竺,收集梵文

经典

玄奘西游取经

鉴真东渡日本

日本、新罗派学问僧来长安求法(空海),

派遣使节和留学生

西亚商人在广州、泉州定居

四、中外交流(归纳)

中国文化

火药

造纸术

印刷术

建筑

政治制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

炼丹术

十进位计数法

西传

东传

隋唐时期文化的外传

小结:三国至隋唐的文化

多元共生

灿烂求备风格多样

领先世界

远播海外

原因

领先

繁荣

帝国统一国力强盛政策开放有容乃大继承吸收

融合创新

秦汉建立的中国文化秩序,并未随东汉覆亡而消失。三国两晋与南北朝三百余年,正是重整这一普世秩序的过程。隋唐秩序是秦汉秩序的延续,也是秦汉秩序的扩大。

——许倬云《万古江河》

第8课

三国至隋唐的文化

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络、隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的思想文化领域的新成就。

教学重点:思想文化领域的新成就

教学难点:儒学的新发展、佛教的发展

课标

重难点

魏

蜀

吴

220

西晋

300

东晋

十六国

350

439

隋

589

唐

瀚海都护府

安西都护府

668

天下大势

三国

两晋

南北朝

隋唐

280

439

581

907

220

政权更迭频繁

胡汉民族融合

220年,曹丕代汉称帝,是为魏文帝

公元

魏

265年,司马炎代魏称帝,是为晋武帝

晋

420年,刘裕代晋称帝,建立宋政权

南北朝

604年,杨广弑兄夺嫡,是为隋炀帝

隋

690年,武则天代唐称帝,国号为周

唐

思考:上述人物行为反映了什么历史现象?

一、政权频繁更替

君臣僭越

纲常败坏

二、思想碰撞交融

“南朝四百八十寺”

——杜牧

“时人谓为山中宰相”

——《南史·陶弘景传》

1、佛道并起

问题探究

任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。自从二世纪黄巾农民大暴动以来,中国境内从没有停止过战争。从事战争的人投入战争,没有从事战争的人,如妇女、儿童和老年人,大都投入宗教,希望神灵能赐给在战场上作战的孩子们和在家的家人平安。

——柏杨

《中国人史纲》

根据材料和所学,分析佛教、道教兴起的背景

战争频仍,社会动荡,儒学倡导的“三纲五常”受到挑战,人们需要对生老病死的合理解释,心灵需要安慰

归纳:汉至隋唐的儒学、道教与佛教的发展情况

思考:佛教被统治者打击的原因是什么?

“天下多虞,王役尤甚,于是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,狠滥之极。”

——《魏书·释老志》

“家家弃其亲爱,人人绝其嗣续,致使兵挫于行间,丈空与官府,粟馨于惰游,货殚于土木。”

——《梁书·范缜》

寺院经济不利于国家的赋税徭役

出世态度有悖于儒家伦理纲常

隋朝,儒学家提出“三教合归儒”,又称“三教合一”。

唐朝,统治者奉行三教并行的政策,尊道、礼佛、崇儒。

悬空寺,位于山西大同,始建于北魏太和15年(公元491年),是中国现存最早的佛、道、儒“三教合一”的独特寺庙。

三教合一

《虎溪三笑图》

僧:慧

远

儒:陶渊明

道:陆修静

魏晋南北朝

儒学

道教在民间广为传播,佛教在中国日益盛行,作为主流统治思想的儒学自身开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”;佛教吸收儒学的精髓,渐趋中国本土化。

材料一:正因为两汉经学所宣扬的是一种整体秩序规范,缺乏关于个体人格方面的理论……所以一旦社会出现动荡变化,其苍白贫困的本质便立即暴露出来了。

——马良怀《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

材料二:到东汉末年魏晋时代,国内大乱,人们生活痛苦,精神上也缺乏寄托;而当时中国传统思想的儒学,久已变成没有灵魂的空架。

——傅乐成《中国通史》

道教佛教

“竹林七贤”

2、魏晋玄学

二、思想碰撞交融

魏晋南北朝

魏晋玄学:魏晋之际,社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的思潮玄学。以老庄哲学为骨架,杂糅儒家经义,以有无本末关系为中心问题,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;主要经典是“三玄”,即《周易》、《老子》和《庄子》;主要代表人物有何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

母终,正与人围棋,对者求止,籍留与决赌。既而饮酒二斗,举声一号,吐血数升。

——《晋书·

阮籍传》

以天下为己任的使命感

追求逍遥洒脱的避世心

儒道互补

(淝水之战捷报传来)了无喜色,棋如故。客问之,徐答云:“小儿辈遂已破贼。”既罢,还内,过户限,心喜甚,不觉屐齿之折。

——《晋书·

谢安传》

阮籍是不是孝子?

真的“无为”吗?

谢安

儒学复兴运动

儒学陷入困境的原因?

自身缺陷;佛道冲击;政局动荡

材料:夫佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制,口不言先王之法言,身不服先王之法服;不知君臣之义,父子之情。假如其身至今尚在,奉其国命,来朝京师,陛下容而接之,不过宣政一见,礼宾一设,赐衣一袭,卫而出之于境,不令惑众也。况其身死已久,枯朽之骨,凶秽之馀,岂宜令入宫禁?

——韩愈《谏迎佛骨表》

儒学复兴运动的特点?

采用复古方式;

重视传统经典;思想文化创新;

适应社会发展;

“魏晋南北朝时代,是政治上最混乱,社会上最痛苦的时代,却是精神上极度自由、解放,最富于智慧、浓于热情的一个时代”。

——宗白华

自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

文化的自觉与大成

魏晋至唐,文化领域还涌现了哪些辉煌成就?

合作探究

魏晋风骨——醉、傲、隐、游

唐

·

李白

三、文艺科技异彩纷呈(先自学)

领域

成就

领域

成就

文学

数学

书法

农学

绘画

医药

雕塑

地理

舞蹈

天文

建筑

印刷

领域

成就

领域

成就

文学

数学

书法

农学

绘画

医药

雕塑

地理

舞蹈

天文

建筑

印刷

三国至隋唐的文化成就

风格迥异的体裁

书体完备、名家辈出

国画兴起、题材广泛

佛门三大石窟

壮阔欢腾的胡旋舞

李春——赵州桥

祖冲之——圆周率

贾思勰《齐民要术》

《千金方》与《唐本草》

裴秀《禹贡地域图》

测算子午线长度

雕版印刷术

唐诗篇

【课堂探究】阅读下列唐诗,谈谈社会变迁对唐诗发展的影响。

九日齐山登高

杜牧

江涵秋影雁初飞,

与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,

菊花须插满头归。

但将酩酊酬佳节,

不用登临恨落晖。

古往今来只如此,

牛山何必独沾衣?

咏史

高适

尚有绨袍赠,

应怜范叔寒。

不知天下士,

犹作布衣看。

乌衣巷

刘禹锡

朱雀桥边野草花,

乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,

飞入寻常百姓家。

(1)盛唐时,诗风开朗奔放、刚健清新,

反映了唐朝国力强盛、文化开放的社会背景。

(2)中唐时,诗风平实浅近,讽喻诗作大量涌现,

反映了唐朝的社会弊端日益暴露。

(3)晚唐时,诗风凝重浓郁,反映了唐朝的由盛转衰。

无言的诗,无行的舞,无图的画,无声的乐。

王羲之

《兰亭序》

颜真卿

《多宝塔感应碑》

柳公权

《神策军碑》

书法篇

▲顾恺之《女史箴图》(局部)

▲吴道子《送子天王图》

▲阎立本《步辇图》

绘画篇

雕塑舞蹈篇

山西大同云冈石窟

河南洛阳龙门石窟

甘肃敦煌莫高窟壁画

——飞天

建筑篇

数学篇

农学篇

医药篇

地理篇

雕版印刷篇

【课堂探究】根据所学知识,想一想古代中国科技的特点及发达的原因?

原因:文化传承:中华文明源远流长,前代科技成就为后代科技发展奠定了基础,为科技成果的继承创造了条件。

政治因素:中央集权制度为科技的发展提供了政治保障。

经济因素:社会生产力的发展、农耕经济的高度繁荣,为科技进步奠定了经济基础。

交流融合:民族融合与外来文化的传播促进技术之间的

交流为科技繁荣提供社会基础;

人为因素:科学家的探索精神。

特点:中国科技偏重实用,忽视理论的研究;研究方法上主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少实验;在科技使用上主要服务于封建农业经济的发展需要。

四

中外交流

——海纳百川的发展

时期

表现

魏晋南北朝

唐朝

唐朝

唐朝

唐朝

四、中外交流(先自学)

时期

表现

魏晋南北朝

唐朝

唐朝

唐朝

唐朝

佛教的传播,汉译佛经,法显经西域至天竺,收集梵文

经典

玄奘西游取经

鉴真东渡日本

日本、新罗派学问僧来长安求法(空海),

派遣使节和留学生

西亚商人在广州、泉州定居

四、中外交流(归纳)

中国文化

火药

造纸术

印刷术

建筑

政治制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

炼丹术

十进位计数法

西传

东传

隋唐时期文化的外传

小结:三国至隋唐的文化

多元共生

灿烂求备风格多样

领先世界

远播海外

原因

领先

繁荣

帝国统一国力强盛政策开放有容乃大继承吸收

融合创新

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进