统编版必修上册第五单元 整本书阅读《乡土中国》课件(共44张)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册第五单元 整本书阅读《乡土中国》课件(共44张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-29 22:47:36 | ||

图片预览

文档简介

第五单元

整本书阅读(一)

阅读方法

阅读脉络

整体把握

局部分析

读书报告

阅读方法

阅读脉络

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国农村的作品。全书由14篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、法礼、血缘地缘等各方面。作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。

文学价值

全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等问题,是学界共认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。前中国人民大学校长陈雨露说:“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”

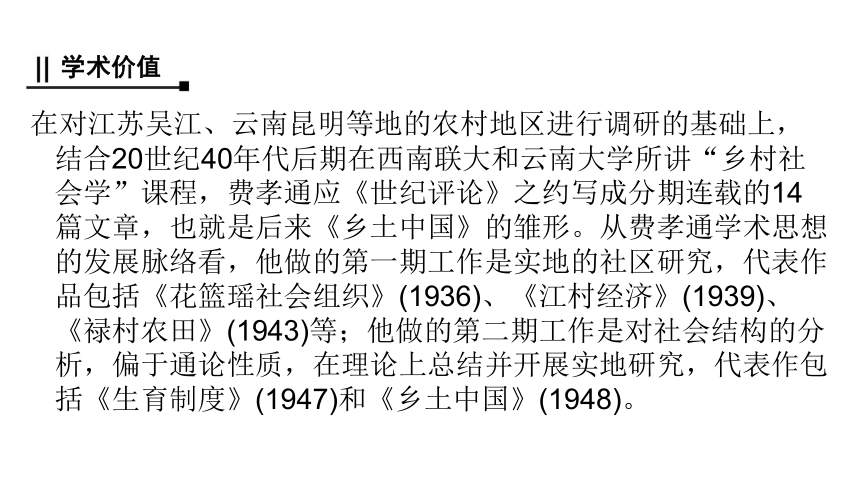

在对江苏吴江、云南昆明等地的农村地区进行调研的基础上,结合20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲“乡村社会学”课程,费孝通应《世纪评论》之约写成分期连载的14篇文章,也就是后来《乡土中国》的雏形。从费孝通学术思想的发展脉络看,他做的第一期工作是实地的社区研究,代表作品包括《花篮瑶社会组织》(1936)、《江村经济》(1939)、《禄村农田》(1943)等;他做的第二期工作是对社会结构的分析,偏于通论性质,在理论上总结并开展实地研究,代表作包括《生育制度》(1947)和《乡土中国》(1948)。

学术价值

《生育制度》可以代表以社会学方法研究某一制度的尝试,而《乡土中国》却是属于社区分析第二步的比较研究的范围。《乡土中国》不囿于空泛的说教,也不做简单的类比,一切以时间和空间条件为转移,从社会结构、道德、法律、家庭、基层权力结构等方面来看中西文化的差异。首先,作者用许多形象化的社会实例说明,两种文化根本的差异就在于中国传统文化是生长在小农经济的基础之上,而西方文化则植根于工业社会的土壤之中。所以,过去有人把东方文化称之为乡土文化,而把西方文化称为现代文化。

其次,作者虽然没有正面对东方传统文化与西方传统文化做出价值判断,但作者并没有回避这个问题。细读全书,不难品悟到,所谓乡土文化,乃是指传统文化中的封建糟粕,所谓西方文化,也就是指资本主义文化。资本主义文化较之封建文化,当然是属于进步的东西,比方作者说:“在西洋社会里争的是权利,而在我们却是攀关系、讲交情”。“争的是权利”诚然是资产阶级的社会观,却富有催人向上的活力,而后者却是封建遗毒,毫无进取性。

第三,作者不仅对中西文化的现状进行比较,而且追根溯源,探寻发生中西文化的各自历史原因。资产阶级高喊平等、自由、博爱,提倡宪法、法律、国会,中国的封建阶级则叫嚷朕即国家,倡导孝、悌、忠、信。因此说,两种不同的文化模式渊源于各自的文化传统,造就了不同的人。

《乡土中国》中“熟人社会”“差序格局”等概念及其思想,对当前农村社会工作具有重要启示。

1.用接地气的方式沟通交往

任何沟通方式都要符合具体文化情境。沟通的方式不接地气,就很难融入村庄社会,不能建立和维护社会工作者的良好形象。社会工作者的服务对象是农民,因此必须采用合适的话语。不能满嘴理论,不能唱高调,要接地气,要善于倾听。避免高姿态,避免盛气凌人,避免用理论分析去代替农民的直观体验。

社会价值

2.建立熟悉和信任关系

中国社会工作发展遇到的是一个熟人社会环境。在这种社会里,人们相互之间比较熟悉,充满了各种各样带有个人性的关系,人们之间比较重感情。在这种社会里,信任存在于熟人之间。人们不太信任陌生人。要在农村社区顺利开展工作,与村民建立良好关系,包括个人之间的信任关系是必不可少的因素。有些资深农村社会工作者甚至还在农村认了干亲。不是非要推崇这么做,而是在那种文化环境中会形成这种关系。

3.融入社区,建构人情关系

农村社会工作的开展必须注意和乡村社会建立良好关系。因为中国农村的熟人社会性质,村民之间的交往以熟人身份而建立认同关系。伴随着农村经济的发展,熟人社会的性质没有从根本上改变。对于外来的陌生人,采取较强的警惕性,心理上也容易形成隔阂。这需要引起社会工作者高度的重视,防止因为盲目闯入而给工作带来阻碍。有意思的是,乡土社会中,一旦与外来者建立熟人关系,让大家当作自己人,这样的融入就会顺利很多,更容易形成敞开心扉的交流,更大程度配合工作,从旁观者变成参与者。作为外来者,如何和村民尽快建立信任关系,对每个社会工作者来说,都是一个挑战。

4.伦理原则的本土化

传统乡土社会是一个差序格局社会,私人关系不是相同的,而是每种私人关系都依远近亲疏而有一套道德标准。乡土社会的道德,先要看对方和自己的关系亲疏而加以伸缩。在乡土社会中进行助人活动,需要尊重传统,从案主最亲近的人找寻资源来解决问题。社会工作源于西方,西方讲求平等主义,这在中国尤其是传统乡土社会,有时会行不通。这就需要社会工作者将相关伦理原则本土化。综合来看,我们必须积极探讨西方社会工作理论与本土理念和方法的互动和融合,尽可能超越西方中心或东方中心的二元对立思维方式,寻找可能的发展路径。

费孝通(1910年11月2日~2005年4月24日),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一,写下了数百万字的著作。他先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体策略。同时,开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”的重大命题,并出版有《行行重行行》《乡土中国》《学术自述与反思》《从实求知录》等著作。

作者名片

整体把握

《乡土中国》内容、命名、概念一览表

章节题目

论述重点

命名或概念

比较维度

乡土本色

文字下乡

再论文字下乡

差序格局

维系着私人的道德

家族

土:两种大的社会类型的不同特征

愚:文字在两种社会的不同意义(空间 )

愚:文字在两种社会的不同意义(时间 )

群己关系:不同社会下的不同格局

道德:不同群己关系格局下的道德模式

家:进一步阐释不同群己关系下的“团体”

感情:在家庭、小家族不同模式下的男女关系

社会计划:不同社会模式的内在动力基础

社区、社会有机团结、机械团结

熟人社会、陌生人社会

无

差序格局、团体格局

克己复礼、权利(平等 )

小家族、家庭

乡土社会/现代社会

乡土社会/现代社会

乡土社会/现代社会

中国社会/西洋社会

中国社会/西洋社会

中国社会/西洋社会

乡土社会/现代社会

乡土社会/变迁社会

乡土社会/现代社会

章节题目

论述重点

命名或概念

比较维度

男女有别

礼治秩序

无讼

无为政治

长老统治

血缘和地缘

名实的分离

从欲望到需要

秩序:维持社会秩序所用的不同力量

法律:不同秩序模式下冲突解决方式

治理:两种权力模式下的国家治理方式

第三种权力:更为复杂的中国政治现实

缘分:两种社会人际权利义务的基础

虚伪:不同权力模式下如何“反对”

社会计划:不同社会模式的内在动力基础

阿波罗式、浮士德式

人治、法治、礼治

无

横暴权力、同意权力

教化权力文化、政治

血缘、地缘身份社会、契约社会

时势权力

欲望、需要经验、知识

横暴权力/同意权力

乡土社会(稳定)/变迁社会

乡土社会/现代社会身份社会/契约社会

中国社会/西洋社会乡土社会(稳定)/变迁社会

乡土社会/现代社会

局部分析

略读“重刊序言”“后记”,了解此书的写作背景、学术范围、成书目的。

“重刊序言”“后记”“附录”及前三章

(“乡土本色”“文字下乡”“再论文字下乡” )

任务一

浏览“目录”,了解此书基本内容或概念。

任务二

略读“附录”,了解作者的学术经历,明确作者对自己学术研究的评价,以及此书所采用的研究方法等。

任务三

人物速写

结构建构

“乡土社会”概念

①“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”(论点句 )

“从基层上看去”,言下之意,“乡土性”只是中国社会的整体特征的一部分,并且乡土性是针对“中国社会”而言,并非仅仅针对中国乡村社会而言。可见,从空间上看,“乡土社会”不只包括农村。

概念解读

②他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代的下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特征之一。(引用材料 )

此则材料可以帮助学生理解“乡土社会”的不流动性。

③“在我们社会的急速变化中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会所养成的生活方式处处产生了流弊。”(对比概念 )

可见,从时间维度上看与“乡土社会”相对应的应该是“现代社会”。

④概念具有两个基本特征,即概念的内涵和外延。概念的内涵就是指这个概念的含义,即该概念所反映的事物对象所特有的属性。概念的外延就是指这个概念所反映的事物对象的范围。(演绎佐证 )

所以“乡土社会”这一概念的内涵应该包括其经济、政治、文化、伦理等方面的特征。而前三章关于“乡土社会”概念的阐述仅仅只包含了经济、文化等方面的部分特征,因此,关于“乡土社会”概念的界定需要完善补充。

从阐释“乡土中国”性质的角度 ,绘制四~八章的思维导图,看看四~八章会产生怎样的分类结果,并说明理由。

第四~八章(“差论格局”“维系着私人的道德”

“家族”“男女有别”“礼治秩序” )

任务一

任选这五章中一章,分析材料与观点之间的关系。

任务二

任选这五章中一章,分析语言文字的特点。

任务三

阅读任务

结构建构

①我们很可以相信 ,以农为生的人 ,世代定居是常态,迁移是变态。当然,我并不是说中国乡村人口是固定的。

②“本立而道生。”“其为人也孝悌,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也。”从己到家,由家到国,由国到天下,是一条通路。《中庸》里把五伦作为天下之达道。因为在这种社会结构里 ,从己到天下是一圈一圈推出去的,所以孟子说他“善推而已矣”。

语言特点

③我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。……我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质……

虚词的恰当使用使本书语言具有逻辑性;事例、比喻等使语言生动、通俗平易,降低了理解难度,但也存在比喻不够贴切的弊端;引用儒家文化经典的内容,使语言具有雅致精深的特点,但是也增加了理解难度。

总结的“横暴权力”“同意权力”“教化权力”的概念内涵。区别于第二课时的“差序格局”“团体格局”的二维对比。这一任务促使学生多维对比 ,尝试画出三维对比的思维导图,进而更加深入地理解乡土社会。

第九~十一章(“无讼”“无为政治”“长老统治”)

阅读任务

结构建构

1.联系本书已经阅读过的内容,分析九~十一章,用一句话说明这三章与本书标题《乡土中国》有什么必然联系。

提示:第一~三章是从经济、文化等角度阐释乡土社会的特点;第 四~八章是从社会关系、社会规范等角度阐释乡土社会的特点。而九~十一章是从政治角度阐释乡土社会的特点。

2.举例说明“法律”“规则”有什么不同 。它们分别是哪一种秩序的产物?

提示:“法律”是法治秩序的产物,“规则”是礼治秩序的产物。

对比研读

②他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代的下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特征之一。(引用材料 )

此则材料可以帮助学生理解“乡土社会”的不流动性。

③“在我们社会的急速变化中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会所养成的生活方式处处产生了流弊。”(对比概念 )

可见,从时间维度上看与“乡土社会”相对应的应该是“现代社会”。

④概念具有两个基本特征,即概念的内涵和外延。概念的内涵就是指这个概念的含义,即该概念所反映的事物对象所特有的属性。概念的外延就是指这个概念所反映的事物对象的范围。(演绎佐证 )

所以“乡土社会”这一概念的内涵应该包括其经济、政治、文化、伦理等方面的特征。而前三章关于“乡土社会”概念的阐述仅仅只包含了经济、文化等方面的部分特征,因此,关于“乡土社会”概念的界定需要完善补充。

联系全书,填写对比概念表格,促使学生运用对比的方法把握整本书的概念。

第十二~十四章(“血缘和地缘”“名实的分离”“从欲望到需要”)

任务一

阅读任务

刻画中国乡土社会的概念

刻画其他社会体系或社会关系的对比概念

礼俗社会

(法理社会)

(借助语言的社会)

借助文字的社会

差序格局

(团体格局)

维系着私人的道德

(维系着人民的宪法)

刻画中国乡土社会的概念

刻画其他社会体系或社会关系的对比概念

(小家族)

家庭

男女有别

(男女求同)

(礼治秩序、道德秩序)

法治秩序、道德秩序

(调解体系)

司法诉讼体系

(无为政治)

有为政治

(教化的权力、横暴的权力、同意的权力)

同意的权力、横暴的权力

血缘社会

(地缘社会)

名实分离

(名实一致)

以《“乡土中国”的今天》为题,结合中国社会发展的现实或自己做过的调查 ,分析“乡土中国”一词的变迁。

任务二

结构构建

主要思想

1.分析了乡土社会本身的特点:乡土社会是一个安土重迁的社会,少流动少变动,土地、血缘和祖辈的经验代代相传。

对比概念

2.基于固定环境的特点而发展起来的自身的运行规律:由于环境固定,代代相传的经验足以应付所有生活。这些经验包括个人行为准则和社会发展与矛盾处理体系,即为规矩,为理法。包括男女有别,基于规矩的约定俗成而产生的礼治和“无讼”,以及在约定俗成的规矩范围内的欲望驱动行事等。如果社会变化缓慢,社会安定,经验规则传递足以应付生活,那么该社会可以自行以“无法”的形式运行,即所谓“无为而治”。

3.乡土社会的运行规律与现代社会的运行规律的差别:所谓“人治”与“法治”,“阿波罗式”文化和“浮士德式”文化,

4.普遍规律总结:四种权力,基于社会冲突的横暴权力,基于社会合作的同意权力,基于社会继替的长老权力和基于社会变迁的时势权力。如果社会变迁可以吸收于社会继替,则不会影响经验的传递,从而得以维持生活,则社会安定。

5.关于变革:乡土社会的总体特点是有序,熟悉,缓慢,约定俗成,人适应秩序。而现代社会相对无序,陌生,变化,复杂,需要制定新的规则,摸索新的办法,信息传递快速而大量,需要文字代替语言,需要契约代替信任,需要法律代替礼教,用平等维护个人权益代替克己复礼,才能维持这个社会稳定的运行。

整本书阅读(一)

阅读方法

阅读脉络

整体把握

局部分析

读书报告

阅读方法

阅读脉络

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国农村的作品。全书由14篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、法礼、血缘地缘等各方面。作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。

文学价值

全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等问题,是学界共认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。前中国人民大学校长陈雨露说:“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”

在对江苏吴江、云南昆明等地的农村地区进行调研的基础上,结合20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲“乡村社会学”课程,费孝通应《世纪评论》之约写成分期连载的14篇文章,也就是后来《乡土中国》的雏形。从费孝通学术思想的发展脉络看,他做的第一期工作是实地的社区研究,代表作品包括《花篮瑶社会组织》(1936)、《江村经济》(1939)、《禄村农田》(1943)等;他做的第二期工作是对社会结构的分析,偏于通论性质,在理论上总结并开展实地研究,代表作包括《生育制度》(1947)和《乡土中国》(1948)。

学术价值

《生育制度》可以代表以社会学方法研究某一制度的尝试,而《乡土中国》却是属于社区分析第二步的比较研究的范围。《乡土中国》不囿于空泛的说教,也不做简单的类比,一切以时间和空间条件为转移,从社会结构、道德、法律、家庭、基层权力结构等方面来看中西文化的差异。首先,作者用许多形象化的社会实例说明,两种文化根本的差异就在于中国传统文化是生长在小农经济的基础之上,而西方文化则植根于工业社会的土壤之中。所以,过去有人把东方文化称之为乡土文化,而把西方文化称为现代文化。

其次,作者虽然没有正面对东方传统文化与西方传统文化做出价值判断,但作者并没有回避这个问题。细读全书,不难品悟到,所谓乡土文化,乃是指传统文化中的封建糟粕,所谓西方文化,也就是指资本主义文化。资本主义文化较之封建文化,当然是属于进步的东西,比方作者说:“在西洋社会里争的是权利,而在我们却是攀关系、讲交情”。“争的是权利”诚然是资产阶级的社会观,却富有催人向上的活力,而后者却是封建遗毒,毫无进取性。

第三,作者不仅对中西文化的现状进行比较,而且追根溯源,探寻发生中西文化的各自历史原因。资产阶级高喊平等、自由、博爱,提倡宪法、法律、国会,中国的封建阶级则叫嚷朕即国家,倡导孝、悌、忠、信。因此说,两种不同的文化模式渊源于各自的文化传统,造就了不同的人。

《乡土中国》中“熟人社会”“差序格局”等概念及其思想,对当前农村社会工作具有重要启示。

1.用接地气的方式沟通交往

任何沟通方式都要符合具体文化情境。沟通的方式不接地气,就很难融入村庄社会,不能建立和维护社会工作者的良好形象。社会工作者的服务对象是农民,因此必须采用合适的话语。不能满嘴理论,不能唱高调,要接地气,要善于倾听。避免高姿态,避免盛气凌人,避免用理论分析去代替农民的直观体验。

社会价值

2.建立熟悉和信任关系

中国社会工作发展遇到的是一个熟人社会环境。在这种社会里,人们相互之间比较熟悉,充满了各种各样带有个人性的关系,人们之间比较重感情。在这种社会里,信任存在于熟人之间。人们不太信任陌生人。要在农村社区顺利开展工作,与村民建立良好关系,包括个人之间的信任关系是必不可少的因素。有些资深农村社会工作者甚至还在农村认了干亲。不是非要推崇这么做,而是在那种文化环境中会形成这种关系。

3.融入社区,建构人情关系

农村社会工作的开展必须注意和乡村社会建立良好关系。因为中国农村的熟人社会性质,村民之间的交往以熟人身份而建立认同关系。伴随着农村经济的发展,熟人社会的性质没有从根本上改变。对于外来的陌生人,采取较强的警惕性,心理上也容易形成隔阂。这需要引起社会工作者高度的重视,防止因为盲目闯入而给工作带来阻碍。有意思的是,乡土社会中,一旦与外来者建立熟人关系,让大家当作自己人,这样的融入就会顺利很多,更容易形成敞开心扉的交流,更大程度配合工作,从旁观者变成参与者。作为外来者,如何和村民尽快建立信任关系,对每个社会工作者来说,都是一个挑战。

4.伦理原则的本土化

传统乡土社会是一个差序格局社会,私人关系不是相同的,而是每种私人关系都依远近亲疏而有一套道德标准。乡土社会的道德,先要看对方和自己的关系亲疏而加以伸缩。在乡土社会中进行助人活动,需要尊重传统,从案主最亲近的人找寻资源来解决问题。社会工作源于西方,西方讲求平等主义,这在中国尤其是传统乡土社会,有时会行不通。这就需要社会工作者将相关伦理原则本土化。综合来看,我们必须积极探讨西方社会工作理论与本土理念和方法的互动和融合,尽可能超越西方中心或东方中心的二元对立思维方式,寻找可能的发展路径。

费孝通(1910年11月2日~2005年4月24日),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一,写下了数百万字的著作。他先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体策略。同时,开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”的重大命题,并出版有《行行重行行》《乡土中国》《学术自述与反思》《从实求知录》等著作。

作者名片

整体把握

《乡土中国》内容、命名、概念一览表

章节题目

论述重点

命名或概念

比较维度

乡土本色

文字下乡

再论文字下乡

差序格局

维系着私人的道德

家族

土:两种大的社会类型的不同特征

愚:文字在两种社会的不同意义(空间 )

愚:文字在两种社会的不同意义(时间 )

群己关系:不同社会下的不同格局

道德:不同群己关系格局下的道德模式

家:进一步阐释不同群己关系下的“团体”

感情:在家庭、小家族不同模式下的男女关系

社会计划:不同社会模式的内在动力基础

社区、社会有机团结、机械团结

熟人社会、陌生人社会

无

差序格局、团体格局

克己复礼、权利(平等 )

小家族、家庭

乡土社会/现代社会

乡土社会/现代社会

乡土社会/现代社会

中国社会/西洋社会

中国社会/西洋社会

中国社会/西洋社会

乡土社会/现代社会

乡土社会/变迁社会

乡土社会/现代社会

章节题目

论述重点

命名或概念

比较维度

男女有别

礼治秩序

无讼

无为政治

长老统治

血缘和地缘

名实的分离

从欲望到需要

秩序:维持社会秩序所用的不同力量

法律:不同秩序模式下冲突解决方式

治理:两种权力模式下的国家治理方式

第三种权力:更为复杂的中国政治现实

缘分:两种社会人际权利义务的基础

虚伪:不同权力模式下如何“反对”

社会计划:不同社会模式的内在动力基础

阿波罗式、浮士德式

人治、法治、礼治

无

横暴权力、同意权力

教化权力文化、政治

血缘、地缘身份社会、契约社会

时势权力

欲望、需要经验、知识

横暴权力/同意权力

乡土社会(稳定)/变迁社会

乡土社会/现代社会身份社会/契约社会

中国社会/西洋社会乡土社会(稳定)/变迁社会

乡土社会/现代社会

局部分析

略读“重刊序言”“后记”,了解此书的写作背景、学术范围、成书目的。

“重刊序言”“后记”“附录”及前三章

(“乡土本色”“文字下乡”“再论文字下乡” )

任务一

浏览“目录”,了解此书基本内容或概念。

任务二

略读“附录”,了解作者的学术经历,明确作者对自己学术研究的评价,以及此书所采用的研究方法等。

任务三

人物速写

结构建构

“乡土社会”概念

①“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”(论点句 )

“从基层上看去”,言下之意,“乡土性”只是中国社会的整体特征的一部分,并且乡土性是针对“中国社会”而言,并非仅仅针对中国乡村社会而言。可见,从空间上看,“乡土社会”不只包括农村。

概念解读

②他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代的下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特征之一。(引用材料 )

此则材料可以帮助学生理解“乡土社会”的不流动性。

③“在我们社会的急速变化中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会所养成的生活方式处处产生了流弊。”(对比概念 )

可见,从时间维度上看与“乡土社会”相对应的应该是“现代社会”。

④概念具有两个基本特征,即概念的内涵和外延。概念的内涵就是指这个概念的含义,即该概念所反映的事物对象所特有的属性。概念的外延就是指这个概念所反映的事物对象的范围。(演绎佐证 )

所以“乡土社会”这一概念的内涵应该包括其经济、政治、文化、伦理等方面的特征。而前三章关于“乡土社会”概念的阐述仅仅只包含了经济、文化等方面的部分特征,因此,关于“乡土社会”概念的界定需要完善补充。

从阐释“乡土中国”性质的角度 ,绘制四~八章的思维导图,看看四~八章会产生怎样的分类结果,并说明理由。

第四~八章(“差论格局”“维系着私人的道德”

“家族”“男女有别”“礼治秩序” )

任务一

任选这五章中一章,分析材料与观点之间的关系。

任务二

任选这五章中一章,分析语言文字的特点。

任务三

阅读任务

结构建构

①我们很可以相信 ,以农为生的人 ,世代定居是常态,迁移是变态。当然,我并不是说中国乡村人口是固定的。

②“本立而道生。”“其为人也孝悌,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也。”从己到家,由家到国,由国到天下,是一条通路。《中庸》里把五伦作为天下之达道。因为在这种社会结构里 ,从己到天下是一圈一圈推出去的,所以孟子说他“善推而已矣”。

语言特点

③我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。……我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质……

虚词的恰当使用使本书语言具有逻辑性;事例、比喻等使语言生动、通俗平易,降低了理解难度,但也存在比喻不够贴切的弊端;引用儒家文化经典的内容,使语言具有雅致精深的特点,但是也增加了理解难度。

总结的“横暴权力”“同意权力”“教化权力”的概念内涵。区别于第二课时的“差序格局”“团体格局”的二维对比。这一任务促使学生多维对比 ,尝试画出三维对比的思维导图,进而更加深入地理解乡土社会。

第九~十一章(“无讼”“无为政治”“长老统治”)

阅读任务

结构建构

1.联系本书已经阅读过的内容,分析九~十一章,用一句话说明这三章与本书标题《乡土中国》有什么必然联系。

提示:第一~三章是从经济、文化等角度阐释乡土社会的特点;第 四~八章是从社会关系、社会规范等角度阐释乡土社会的特点。而九~十一章是从政治角度阐释乡土社会的特点。

2.举例说明“法律”“规则”有什么不同 。它们分别是哪一种秩序的产物?

提示:“法律”是法治秩序的产物,“规则”是礼治秩序的产物。

对比研读

②他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代的下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特征之一。(引用材料 )

此则材料可以帮助学生理解“乡土社会”的不流动性。

③“在我们社会的急速变化中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会所养成的生活方式处处产生了流弊。”(对比概念 )

可见,从时间维度上看与“乡土社会”相对应的应该是“现代社会”。

④概念具有两个基本特征,即概念的内涵和外延。概念的内涵就是指这个概念的含义,即该概念所反映的事物对象所特有的属性。概念的外延就是指这个概念所反映的事物对象的范围。(演绎佐证 )

所以“乡土社会”这一概念的内涵应该包括其经济、政治、文化、伦理等方面的特征。而前三章关于“乡土社会”概念的阐述仅仅只包含了经济、文化等方面的部分特征,因此,关于“乡土社会”概念的界定需要完善补充。

联系全书,填写对比概念表格,促使学生运用对比的方法把握整本书的概念。

第十二~十四章(“血缘和地缘”“名实的分离”“从欲望到需要”)

任务一

阅读任务

刻画中国乡土社会的概念

刻画其他社会体系或社会关系的对比概念

礼俗社会

(法理社会)

(借助语言的社会)

借助文字的社会

差序格局

(团体格局)

维系着私人的道德

(维系着人民的宪法)

刻画中国乡土社会的概念

刻画其他社会体系或社会关系的对比概念

(小家族)

家庭

男女有别

(男女求同)

(礼治秩序、道德秩序)

法治秩序、道德秩序

(调解体系)

司法诉讼体系

(无为政治)

有为政治

(教化的权力、横暴的权力、同意的权力)

同意的权力、横暴的权力

血缘社会

(地缘社会)

名实分离

(名实一致)

以《“乡土中国”的今天》为题,结合中国社会发展的现实或自己做过的调查 ,分析“乡土中国”一词的变迁。

任务二

结构构建

主要思想

1.分析了乡土社会本身的特点:乡土社会是一个安土重迁的社会,少流动少变动,土地、血缘和祖辈的经验代代相传。

对比概念

2.基于固定环境的特点而发展起来的自身的运行规律:由于环境固定,代代相传的经验足以应付所有生活。这些经验包括个人行为准则和社会发展与矛盾处理体系,即为规矩,为理法。包括男女有别,基于规矩的约定俗成而产生的礼治和“无讼”,以及在约定俗成的规矩范围内的欲望驱动行事等。如果社会变化缓慢,社会安定,经验规则传递足以应付生活,那么该社会可以自行以“无法”的形式运行,即所谓“无为而治”。

3.乡土社会的运行规律与现代社会的运行规律的差别:所谓“人治”与“法治”,“阿波罗式”文化和“浮士德式”文化,

4.普遍规律总结:四种权力,基于社会冲突的横暴权力,基于社会合作的同意权力,基于社会继替的长老权力和基于社会变迁的时势权力。如果社会变迁可以吸收于社会继替,则不会影响经验的传递,从而得以维持生活,则社会安定。

5.关于变革:乡土社会的总体特点是有序,熟悉,缓慢,约定俗成,人适应秩序。而现代社会相对无序,陌生,变化,复杂,需要制定新的规则,摸索新的办法,信息传递快速而大量,需要文字代替语言,需要契约代替信任,需要法律代替礼教,用平等维护个人权益代替克己复礼,才能维持这个社会稳定的运行。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读