中外历史纲要(上)第三单元第9课 两宋的政治和军事 课件(36张)

文档属性

| 名称 | 中外历史纲要(上)第三单元第9课 两宋的政治和军事 课件(36张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-31 08:45:31 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

导入新课

宋太祖赵匡胤

你了解匡胤吗?

公认的“武状元皇帝”。曾任后周禁军统帅——殿前都点检。据史料记载,有一次,他随周世宗出征,有人向世宗告密说,赵匡胤私自携带财物数车。世宗遣人查验,发现赵匡胤所带全部是书籍,别无他物。赵匡胤知道周世宗是一个猜疑心极重的君主,便解释说,我才疏学浅,怕有违您的信任,所以多读书,以增长知识报效朝廷。经过他的这样一番解释,不但巧妙地掩盖了自己的野心,还博得了世宗的连声赞扬。

陈桥兵变

黄袍加身

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第9课

两宋的政治和军事

课标要求:

1.通过了解两宋的政治,认识这一时期在政治方面的措施及新变化;

2.通过了解两宋的军事,认识这一时期在军事方面采取的措施以及带来的结果和影响

课标要求

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

学习目标

通过时空定位分析宋朝立国的背景,学生理解宋初制度变革的原因与内容。

通过比较性阅读,分析唐到宋政治制度与军事方面的变化,学生理解唐宋之变

在政治、军事、民族关系上的表现。

通过阅读分析多元史料,学生

学会对不同史料进行甄别

判断并从史料中提取信息,

理解王安石变法的影响。

1

2

3

(一)北宋的建立与统一

1.北宋的建立

960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变夺取后周政权,建立宋朝,定都东京,史称北宋

一、宋初专制集权的加强

2.北宋的统一

北宋建立后,陆续消灭南方割据政权,结束五代十国分裂割据局面

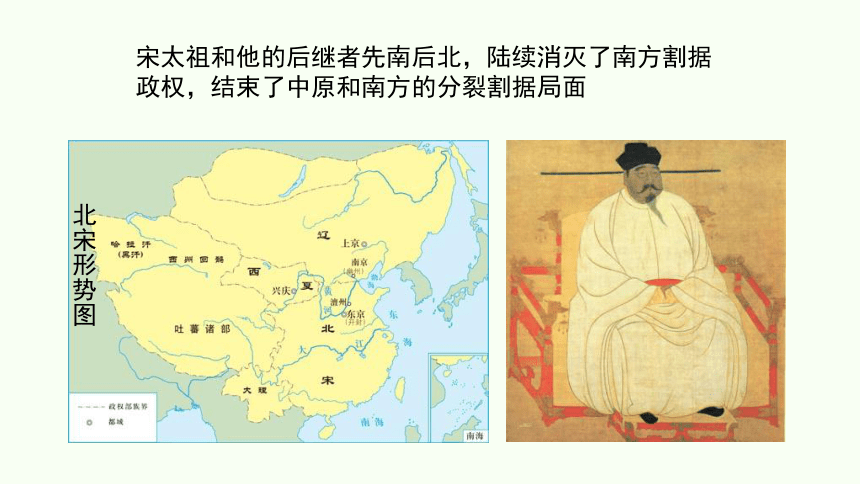

宋太祖和他的后继者先南后北,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面

北宋形势图

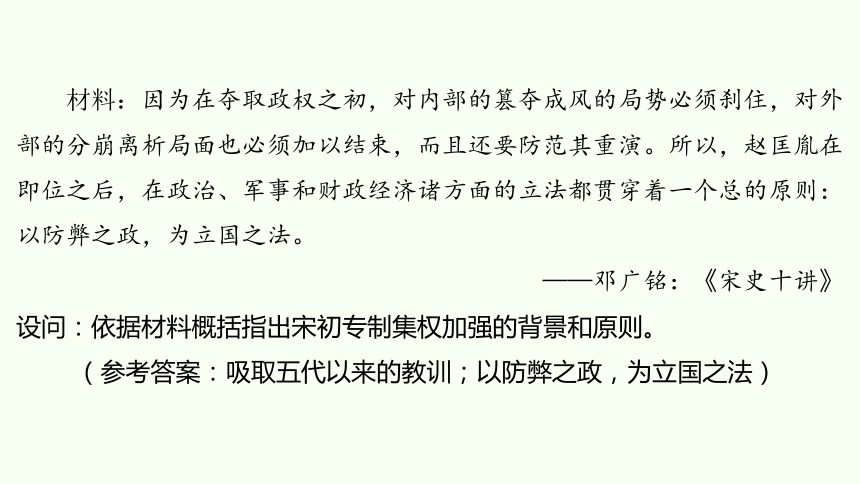

材料:因为在夺取政权之初,对内部的篡夺成风的局势必须刹住,对外部的分崩离析局面也必须加以结束,而且还要防范其重演。所以,赵匡胤在即位之后,在政治、军事和财政经济诸方面的立法都贯穿着一个总的原则:以防弊之政,为立国之法。

——邓广铭:《宋史十讲》

设问:依据材料概括指出宋初专制集权加强的背景和原则。

(参考答案:吸取五代以来的教训;以防弊之政,为立国之法)

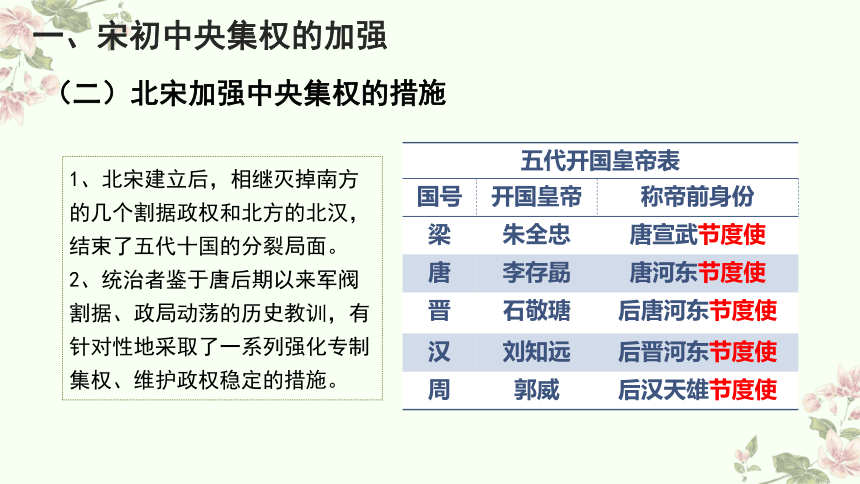

1、北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

2、统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

五代开国皇帝表

国号

开国皇帝

称帝前身份

梁

朱全忠

唐宣武节度使

唐

李存勗

唐河东节度使

晋

石敬瑭

后唐河东节度使

汉

刘知远

后晋河东节度使

周

郭威

后汉天雄节度使

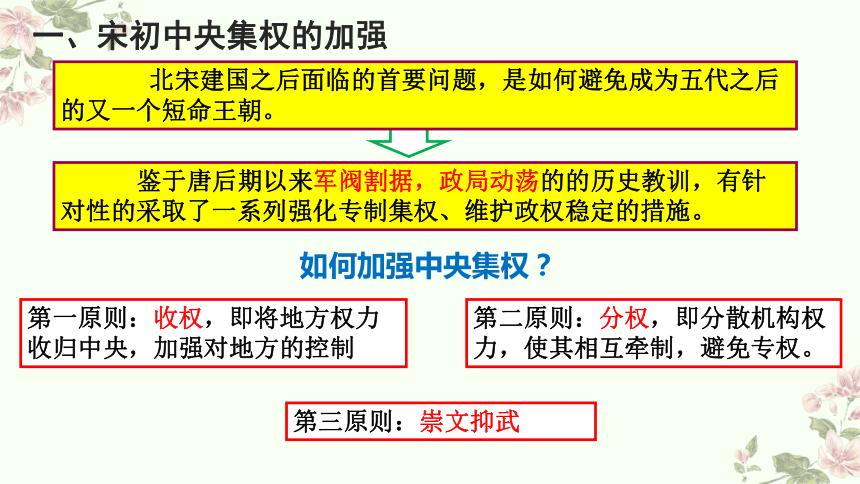

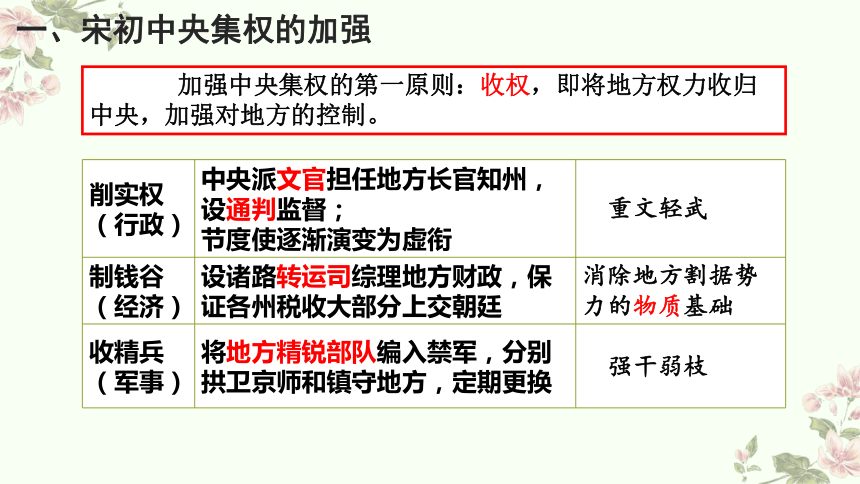

一、宋初中央集权的加强

(二)北宋加强中央集权的措施

第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制

第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

第三原则:崇文抑武

一、宋初中央集权的加强

如何加强中央集权?

鉴于唐后期以来军阀割据,政局动荡的的历史教训,有针对性的采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

北宋建国之后面临的首要问题,是如何避免成为五代之后的又一个短命王朝。

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制。

削实权

(行政)

中央派文官担任地方长官知州,设通判监督;

节度使逐渐演变为虚衔

重文轻武

制钱谷(经济)

设诸路转运司综理地方财政,保证各州税收大部分上交朝廷

消除地方割据势力的物质基础

收精兵

(军事)

将地方精锐部队编入禁军,分别拱卫京师和镇守地方,定期更换

强干弱枝

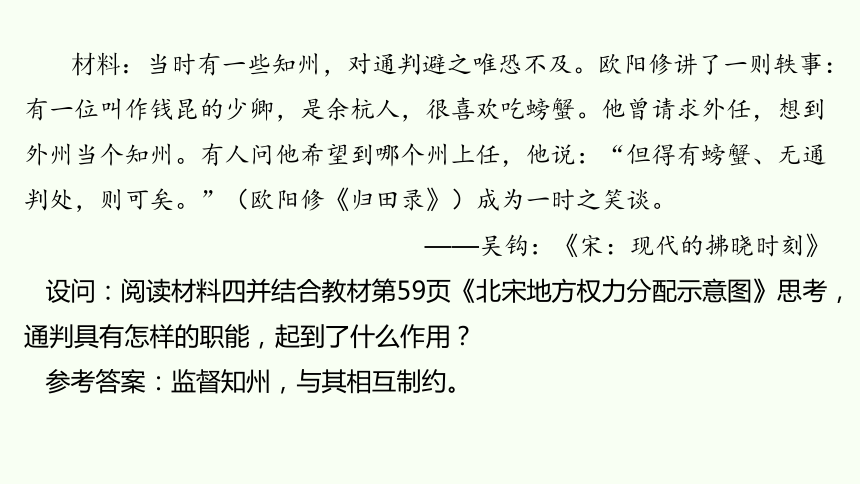

材料:当时有一些知州,对通判避之唯恐不及。欧阳修讲了一则轶事:有一位叫作钱昆的少卿,是余杭人,很喜欢吃螃蟹。他曾请求外任,想到外州当个知州。有人问他希望到哪个州上任,他说:“但得有螃蟹、无通判处,则可矣。”(欧阳修《归田录》)成为一时之笑谈。

——吴钩:《宋:现代的拂晓时刻》

设问:阅读材料四并结合教材第59页《北宋地方权力分配示意图》思考,通判具有怎样的职能,起到了什么作用?

参考答案:监督知州,与其相互制约。

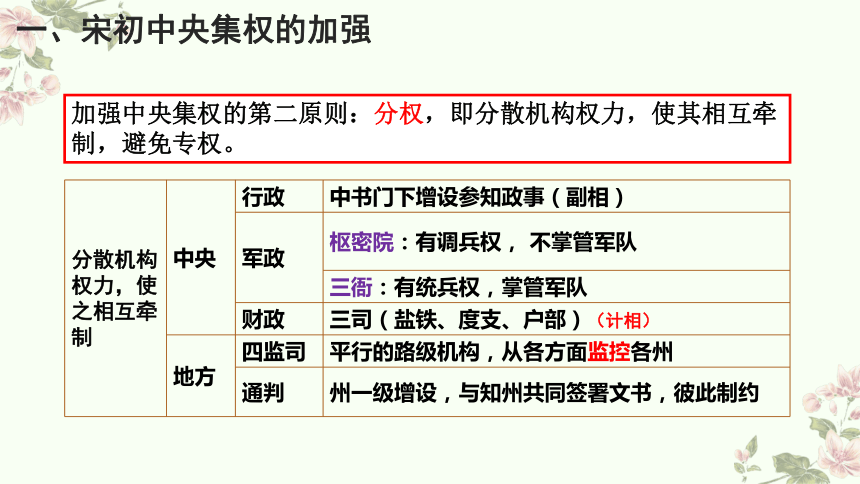

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

分散机构权力,使之相互牵制

中央

行政

中书门下增设参知政事(副相)

军政

枢密院:有调兵权,

不掌管军队

三衙:有统兵权,掌管军队

财政

三司(盐铁、度支、户部)(计相)

地方

四监司

平行的路级机构,从各方面监控各州

通判

州一级增设,与知州共同签署文书,彼此制约

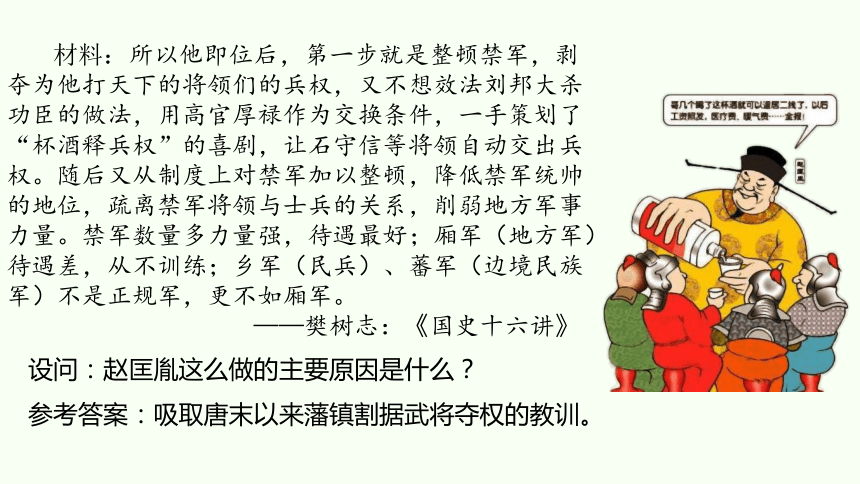

材料:所以他即位后,第一步就是整顿禁军,剥夺为他打天下的将领们的兵权,又不想效法刘邦大杀功臣的做法,用高官厚禄作为交换条件,一手策划了“杯酒释兵权”的喜剧,让石守信等将领自动交出兵权。随后又从制度上对禁军加以整顿,降低禁军统帅的地位,疏离禁军将领与士兵的关系,削弱地方军事力量。禁军数量多力量强,待遇最好;厢军(地方军)待遇差,从不训练;乡军(民兵)、蕃军(边境民族军)不是正规军,更不如厢军。

——樊树志:《国史十六讲》

设问:赵匡胤这么做的主要原因是什么?

参考答案:吸取唐末以来藩镇割据武将夺权的教训。

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第三原则:崇文抑武(重文轻武)

抑制武将势力膨胀

罢免宿将兵权;用文官担任枢密院长官

大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位,形成文官政治

目的

措施

作用:扭转了五代十国重武轻文的风气,有利于政权的稳固和社会的安定。

材料一:吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,总合于上。虽其地在万里外,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,召而归之京师,惟恐不及。

——苏洵《嘉佑集》

利:预防内部动乱,巩固国家统一安定,加强中央集权;

促进社会经济、文化的发展。

?

材料二:太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

——《文献通考》

材料三:据香港科技大学的刘光临先生统计推算,宋朝的人均国民收入位于历代最高峰,为7.5两白银,远远高于晚明2.88两,要到19世纪的晚清,才追得上宋代的水平。

材料四:华夏民族之文化,历数载之演进,造极于赵宋之世。

----陈寅恪

?

材料三:一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。

——宋祁《上三冗三费疏》

弊:制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循保守风气;

导致了“三冗”,积贫(内),积弱(外)。

宋真宗

宋仁宗

宋英宗

91万

126万

北宋士兵人数增长示意图

116万

时期

收入(单位:贯)

支出(单位:贯)

真宗(1021年)

15085万余

12677万余

仁宗(1049年)

12625万余

所出无余

英宗(1065年)

11613万余

13186万余

北宋中期财政状况表

二、边防压力与财政危机

宋辽战争与和议(澶渊之盟)

宋夏战争与和议(庆历和议)

北宋边防压力

◆宋辽关系:早在北宋建立之前,契丹族建立的辽朝在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。后来辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

◆宋夏关系:后来,北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

虽每岁赠遗,较于用兵之费,不及百分之一

——《续资治通鉴长编》

正确看待北宋与辽、西夏的战与和(p51北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?)

(1)不可取、战:议和体现了北宋政府贪图苟安,对北宋来说是屈辱的;“岁币”加重北宋人民的经济负担,是统治者牺牲人民利益换取的和平局面。

(2)可取、和:战争造成社会动荡,带来痛苦和灾难,不利于社会经济的发展;议和后边界贸易兴旺,带来的和平局面有利于各族人民的生产、生活和经济文化交流,有利于社会经济的发展和民族交融。

冗官

冗兵

冗费

材料:

北宋财政危机

知识归纳

边防压力

北宋与辽:澶渊之盟

北宋与西夏:庆历和议

财政危机

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

积贫:三冗即积贫,其中冗官、冗兵为因,冗费为果

材料:

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。

——(宋)黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》

问题:依据以上材料概括宋代“家法治国”的弊端,未解决这些弊端,北宋中期有哪些举措?

庆历新政(1043—1045)

材料:范仲淹从整顿官僚机构,完备官僚制度入手,进行广泛的政治改革。他与富弼联名向皇帝提出《答手诏条陈十事》,涉及官僚政治的许多方面,例如:改革官僚单纯论资排辈升迁的“磨勘法”;限制官僚子弟不通过科举即可为官的“恩荫”、“任子”特权;改革科举考试专以辞赋、墨义取士的旧制,改为注重策论(政治实务)与经义(政治理论)等等。

——樊树志:《国史十六讲》

设问:概括指出庆历新政的主要内容。

参考答案:整顿吏治;改革科举。

1.背景:北宋中期的社会危机

三、王安石变法

(1)政治危机:北宋政治风气因循守旧,效率低下;庆历新政

触犯了官僚集团的利益,归于失败。

(2)边疆危机:辽、西夏

(3)财政危机:三冗、两积

2.目的

富国强兵,挽救统治危机。

3.内容

富国:官府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业等经营手段,力图在调控经济的同时开辟财源。

强兵:对农民进行编制管理和军事训练,希望恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制。

4、措施及其作用

领域

措施

内容

作用

富国

青苗法

青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法

纳钱代役

有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法

鼓励垦荒和兴修水利

保证灌溉,防洪赈灾

均输法

采购物资“徙贵就贱,用近易远”

节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法

重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

增加了政府收入,农民得到实惠

市易法

在东京设市易务

打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

强兵

实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制

节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等

取士

改革科举制度,主要改变科举考试的内容

有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取的原则

5、影响

(1)积极:达到了富国目的,增加了大笔收入;在一定程度上改善了积贫积弱的局面。

(2)消极:强兵的效果并不明显;一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议;统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

根本原因

王安石变法是依靠地主阶级、以加强和巩固地主阶级统治为根本目的实行的一些改良措施,对封建的土地所有制和封建的剥削制度不可能进行根本调整,社会的主要矛盾也就得不到根本的缓和

重要原因

一是变法触犯了大官僚、大地主的利益,遭到了他们的阻挠和破坏;二是变法过程中由于用人不当,出现了一些危害百姓的现象

教训:

①改革要制定切实可行的改革措施;

②用认要得当,改革措施得以有效贯彻;

③改革要有相应的制度保障机制

;④改革进程应循序渐进,点面结合。

6、败因及教训

?

商鞅变法

王安石变法

不

同

点

背景

新旧社会制度交替的社会大变革时期

北宋中期面临统治危机

目的

废除旧制度,建立新制度

挽救统治危机

实质

一场封建化的改革

对封建生产关系进行局部调整

相同点

都是为了富国强兵;都有最高统治者支持;都遭到旧势力的强烈反对;措施比较全面,都调整了生产关系

商鞅变法和王安石变法的异同

商鞅变法

北魏孝文帝改革

王安石变法

从政治角度看

侧重于制度的重建,如废分封,推行县制,实质是加强中央集权

侧重于接受汉族先进政治制度,整顿吏治,制定官吏俸禄制和考核制度

很少涉及政治制度变革,由时代背景决定的

从经济角度看

涉及土地制度、农业、商业政策以及经济衡量计算单位等,本质上反映了从奴隶制向封建制过渡的特点

涉及土地制度和赋税制度,体现了少数民族接受汉族先进耕作方式的特征

从富国角度出发,改革赋役制度,重视农业,兴办水利工程,加强市场流通管理等

从军事角度看

本质目的是为了强兵,达到争雄优势,称霸天下

为了强兵,但更侧重于防范人民的反抗和抵御少数民族的进攻

从思想文化及习俗方面看

“燔诗书而明法令”,强调的加强思想控制

汉化政策的体现

对教育进行改革,从科举制度入手,达到整顿吏治的目的

1127年,金灭北宋

靖康之变

1127年,北宋被金所灭。徽钦二帝及几十万官民被掳往北方,

对士人而言是非常震撼心灵的历史悲剧,也是一个莫大的历史教训,南宋君臣会如何总结亡国教训?崇文抑武等家法会趁此进行改变吗?

四

、南宋的偏安

1.南宋的建立:赵构,定都临安,史称南宋

2.南宋与金的战和

战:岳飞抗金

岳飞庙塑像

和:绍兴和议

内容

南宋向金称臣,并给金岁币

双方以淮河至大散关一线划定分界线

结果

宋金对峙局面形成

设问:阅读教材第61页相关内容,概括绍兴议和的内容。

参考答案:南宋向金称臣;南宋每年向金纳银25万两、绢25万匹;宋金两国,以东起淮水,西至大散关为界,南北分治。

书愤五首·其一

作者:陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间

抗金英雄——岳飞

材料:怒发冲冠!凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切!靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭?驾长车,踏破贺兰山缺!壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头,收拾旧山河,朝天阙!

——白寿彝主编:《中国通史》

设问:这首词反映了岳飞怎样的情怀?

参考答案:大无畏的英雄气概,强烈的爱国主义激情。

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒

岳飞之死

材料:之所以要限制诸将,还有一个重要的现实原因,就是宋高宗对主战派将领们恢复中原,迎回徽、钦二帝的主张极其反感,他怕钦宗回来夺了他的帝位。个中原委当然高宗不便明言,但他的实际行动却很能说明问题。还在建炎元年时,太学生陈东、欧阳澈因上书请求高宗亲征北伐,迎回徽、钦二帝,就被高宗斩首。高宗即位后,虽然口头上也说要迎回“二圣”,但实际上经过“和议”的反复交涉,最后只是迎回徽宗的梓宫和韦后,而让钦宗客死异国。在抗击金兵的战争中,高宗更是对将帅严加控制,生怕他们“张皇事势”,“却致引惹”,而甘愿放弃胜利成果,与金议和。

——白寿彝主编:《中国通史》

设问:依据材料概括岳飞被杀的因素有哪些?

参考答案:宋高宗一贯的投降政策;宋代防范武将的传统;对迎回徽、钦二帝主张的反感。

小结

事为之防

曲为之制

控制地方

抑制武将

削弱相权

中央高度集权

皇权大大加强

冗兵、冗官、冗费

积贫、积弱

庆历新政

王安石变法

南宋偏安

导入新课

宋太祖赵匡胤

你了解匡胤吗?

公认的“武状元皇帝”。曾任后周禁军统帅——殿前都点检。据史料记载,有一次,他随周世宗出征,有人向世宗告密说,赵匡胤私自携带财物数车。世宗遣人查验,发现赵匡胤所带全部是书籍,别无他物。赵匡胤知道周世宗是一个猜疑心极重的君主,便解释说,我才疏学浅,怕有违您的信任,所以多读书,以增长知识报效朝廷。经过他的这样一番解释,不但巧妙地掩盖了自己的野心,还博得了世宗的连声赞扬。

陈桥兵变

黄袍加身

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第9课

两宋的政治和军事

课标要求:

1.通过了解两宋的政治,认识这一时期在政治方面的措施及新变化;

2.通过了解两宋的军事,认识这一时期在军事方面采取的措施以及带来的结果和影响

课标要求

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

学习目标

通过时空定位分析宋朝立国的背景,学生理解宋初制度变革的原因与内容。

通过比较性阅读,分析唐到宋政治制度与军事方面的变化,学生理解唐宋之变

在政治、军事、民族关系上的表现。

通过阅读分析多元史料,学生

学会对不同史料进行甄别

判断并从史料中提取信息,

理解王安石变法的影响。

1

2

3

(一)北宋的建立与统一

1.北宋的建立

960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变夺取后周政权,建立宋朝,定都东京,史称北宋

一、宋初专制集权的加强

2.北宋的统一

北宋建立后,陆续消灭南方割据政权,结束五代十国分裂割据局面

宋太祖和他的后继者先南后北,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面

北宋形势图

材料:因为在夺取政权之初,对内部的篡夺成风的局势必须刹住,对外部的分崩离析局面也必须加以结束,而且还要防范其重演。所以,赵匡胤在即位之后,在政治、军事和财政经济诸方面的立法都贯穿着一个总的原则:以防弊之政,为立国之法。

——邓广铭:《宋史十讲》

设问:依据材料概括指出宋初专制集权加强的背景和原则。

(参考答案:吸取五代以来的教训;以防弊之政,为立国之法)

1、北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

2、统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

五代开国皇帝表

国号

开国皇帝

称帝前身份

梁

朱全忠

唐宣武节度使

唐

李存勗

唐河东节度使

晋

石敬瑭

后唐河东节度使

汉

刘知远

后晋河东节度使

周

郭威

后汉天雄节度使

一、宋初中央集权的加强

(二)北宋加强中央集权的措施

第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制

第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

第三原则:崇文抑武

一、宋初中央集权的加强

如何加强中央集权?

鉴于唐后期以来军阀割据,政局动荡的的历史教训,有针对性的采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

北宋建国之后面临的首要问题,是如何避免成为五代之后的又一个短命王朝。

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第一原则:收权,即将地方权力收归中央,加强对地方的控制。

削实权

(行政)

中央派文官担任地方长官知州,设通判监督;

节度使逐渐演变为虚衔

重文轻武

制钱谷(经济)

设诸路转运司综理地方财政,保证各州税收大部分上交朝廷

消除地方割据势力的物质基础

收精兵

(军事)

将地方精锐部队编入禁军,分别拱卫京师和镇守地方,定期更换

强干弱枝

材料:当时有一些知州,对通判避之唯恐不及。欧阳修讲了一则轶事:有一位叫作钱昆的少卿,是余杭人,很喜欢吃螃蟹。他曾请求外任,想到外州当个知州。有人问他希望到哪个州上任,他说:“但得有螃蟹、无通判处,则可矣。”(欧阳修《归田录》)成为一时之笑谈。

——吴钩:《宋:现代的拂晓时刻》

设问:阅读材料四并结合教材第59页《北宋地方权力分配示意图》思考,通判具有怎样的职能,起到了什么作用?

参考答案:监督知州,与其相互制约。

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第二原则:分权,即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

分散机构权力,使之相互牵制

中央

行政

中书门下增设参知政事(副相)

军政

枢密院:有调兵权,

不掌管军队

三衙:有统兵权,掌管军队

财政

三司(盐铁、度支、户部)(计相)

地方

四监司

平行的路级机构,从各方面监控各州

通判

州一级增设,与知州共同签署文书,彼此制约

材料:所以他即位后,第一步就是整顿禁军,剥夺为他打天下的将领们的兵权,又不想效法刘邦大杀功臣的做法,用高官厚禄作为交换条件,一手策划了“杯酒释兵权”的喜剧,让石守信等将领自动交出兵权。随后又从制度上对禁军加以整顿,降低禁军统帅的地位,疏离禁军将领与士兵的关系,削弱地方军事力量。禁军数量多力量强,待遇最好;厢军(地方军)待遇差,从不训练;乡军(民兵)、蕃军(边境民族军)不是正规军,更不如厢军。

——樊树志:《国史十六讲》

设问:赵匡胤这么做的主要原因是什么?

参考答案:吸取唐末以来藩镇割据武将夺权的教训。

一、宋初中央集权的加强

加强中央集权的第三原则:崇文抑武(重文轻武)

抑制武将势力膨胀

罢免宿将兵权;用文官担任枢密院长官

大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位,形成文官政治

目的

措施

作用:扭转了五代十国重武轻文的风气,有利于政权的稳固和社会的安定。

材料一:吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,总合于上。虽其地在万里外,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,召而归之京师,惟恐不及。

——苏洵《嘉佑集》

利:预防内部动乱,巩固国家统一安定,加强中央集权;

促进社会经济、文化的发展。

?

材料二:太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

——《文献通考》

材料三:据香港科技大学的刘光临先生统计推算,宋朝的人均国民收入位于历代最高峰,为7.5两白银,远远高于晚明2.88两,要到19世纪的晚清,才追得上宋代的水平。

材料四:华夏民族之文化,历数载之演进,造极于赵宋之世。

----陈寅恪

?

材料三:一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。

——宋祁《上三冗三费疏》

弊:制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循保守风气;

导致了“三冗”,积贫(内),积弱(外)。

宋真宗

宋仁宗

宋英宗

91万

126万

北宋士兵人数增长示意图

116万

时期

收入(单位:贯)

支出(单位:贯)

真宗(1021年)

15085万余

12677万余

仁宗(1049年)

12625万余

所出无余

英宗(1065年)

11613万余

13186万余

北宋中期财政状况表

二、边防压力与财政危机

宋辽战争与和议(澶渊之盟)

宋夏战争与和议(庆历和议)

北宋边防压力

◆宋辽关系:早在北宋建立之前,契丹族建立的辽朝在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。后来辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

◆宋夏关系:后来,北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

虽每岁赠遗,较于用兵之费,不及百分之一

——《续资治通鉴长编》

正确看待北宋与辽、西夏的战与和(p51北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?)

(1)不可取、战:议和体现了北宋政府贪图苟安,对北宋来说是屈辱的;“岁币”加重北宋人民的经济负担,是统治者牺牲人民利益换取的和平局面。

(2)可取、和:战争造成社会动荡,带来痛苦和灾难,不利于社会经济的发展;议和后边界贸易兴旺,带来的和平局面有利于各族人民的生产、生活和经济文化交流,有利于社会经济的发展和民族交融。

冗官

冗兵

冗费

材料:

北宋财政危机

知识归纳

边防压力

北宋与辽:澶渊之盟

北宋与西夏:庆历和议

财政危机

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

积贫:三冗即积贫,其中冗官、冗兵为因,冗费为果

材料:

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。

——(宋)黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》

问题:依据以上材料概括宋代“家法治国”的弊端,未解决这些弊端,北宋中期有哪些举措?

庆历新政(1043—1045)

材料:范仲淹从整顿官僚机构,完备官僚制度入手,进行广泛的政治改革。他与富弼联名向皇帝提出《答手诏条陈十事》,涉及官僚政治的许多方面,例如:改革官僚单纯论资排辈升迁的“磨勘法”;限制官僚子弟不通过科举即可为官的“恩荫”、“任子”特权;改革科举考试专以辞赋、墨义取士的旧制,改为注重策论(政治实务)与经义(政治理论)等等。

——樊树志:《国史十六讲》

设问:概括指出庆历新政的主要内容。

参考答案:整顿吏治;改革科举。

1.背景:北宋中期的社会危机

三、王安石变法

(1)政治危机:北宋政治风气因循守旧,效率低下;庆历新政

触犯了官僚集团的利益,归于失败。

(2)边疆危机:辽、西夏

(3)财政危机:三冗、两积

2.目的

富国强兵,挽救统治危机。

3.内容

富国:官府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业等经营手段,力图在调控经济的同时开辟财源。

强兵:对农民进行编制管理和军事训练,希望恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制。

4、措施及其作用

领域

措施

内容

作用

富国

青苗法

青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法

纳钱代役

有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法

鼓励垦荒和兴修水利

保证灌溉,防洪赈灾

均输法

采购物资“徙贵就贱,用近易远”

节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法

重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

增加了政府收入,农民得到实惠

市易法

在东京设市易务

打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

强兵

实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制

节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等

取士

改革科举制度,主要改变科举考试的内容

有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取的原则

5、影响

(1)积极:达到了富国目的,增加了大笔收入;在一定程度上改善了积贫积弱的局面。

(2)消极:强兵的效果并不明显;一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议;统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

根本原因

王安石变法是依靠地主阶级、以加强和巩固地主阶级统治为根本目的实行的一些改良措施,对封建的土地所有制和封建的剥削制度不可能进行根本调整,社会的主要矛盾也就得不到根本的缓和

重要原因

一是变法触犯了大官僚、大地主的利益,遭到了他们的阻挠和破坏;二是变法过程中由于用人不当,出现了一些危害百姓的现象

教训:

①改革要制定切实可行的改革措施;

②用认要得当,改革措施得以有效贯彻;

③改革要有相应的制度保障机制

;④改革进程应循序渐进,点面结合。

6、败因及教训

?

商鞅变法

王安石变法

不

同

点

背景

新旧社会制度交替的社会大变革时期

北宋中期面临统治危机

目的

废除旧制度,建立新制度

挽救统治危机

实质

一场封建化的改革

对封建生产关系进行局部调整

相同点

都是为了富国强兵;都有最高统治者支持;都遭到旧势力的强烈反对;措施比较全面,都调整了生产关系

商鞅变法和王安石变法的异同

商鞅变法

北魏孝文帝改革

王安石变法

从政治角度看

侧重于制度的重建,如废分封,推行县制,实质是加强中央集权

侧重于接受汉族先进政治制度,整顿吏治,制定官吏俸禄制和考核制度

很少涉及政治制度变革,由时代背景决定的

从经济角度看

涉及土地制度、农业、商业政策以及经济衡量计算单位等,本质上反映了从奴隶制向封建制过渡的特点

涉及土地制度和赋税制度,体现了少数民族接受汉族先进耕作方式的特征

从富国角度出发,改革赋役制度,重视农业,兴办水利工程,加强市场流通管理等

从军事角度看

本质目的是为了强兵,达到争雄优势,称霸天下

为了强兵,但更侧重于防范人民的反抗和抵御少数民族的进攻

从思想文化及习俗方面看

“燔诗书而明法令”,强调的加强思想控制

汉化政策的体现

对教育进行改革,从科举制度入手,达到整顿吏治的目的

1127年,金灭北宋

靖康之变

1127年,北宋被金所灭。徽钦二帝及几十万官民被掳往北方,

对士人而言是非常震撼心灵的历史悲剧,也是一个莫大的历史教训,南宋君臣会如何总结亡国教训?崇文抑武等家法会趁此进行改变吗?

四

、南宋的偏安

1.南宋的建立:赵构,定都临安,史称南宋

2.南宋与金的战和

战:岳飞抗金

岳飞庙塑像

和:绍兴和议

内容

南宋向金称臣,并给金岁币

双方以淮河至大散关一线划定分界线

结果

宋金对峙局面形成

设问:阅读教材第61页相关内容,概括绍兴议和的内容。

参考答案:南宋向金称臣;南宋每年向金纳银25万两、绢25万匹;宋金两国,以东起淮水,西至大散关为界,南北分治。

书愤五首·其一

作者:陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间

抗金英雄——岳飞

材料:怒发冲冠!凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切!靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭?驾长车,踏破贺兰山缺!壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头,收拾旧山河,朝天阙!

——白寿彝主编:《中国通史》

设问:这首词反映了岳飞怎样的情怀?

参考答案:大无畏的英雄气概,强烈的爱国主义激情。

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒

岳飞之死

材料:之所以要限制诸将,还有一个重要的现实原因,就是宋高宗对主战派将领们恢复中原,迎回徽、钦二帝的主张极其反感,他怕钦宗回来夺了他的帝位。个中原委当然高宗不便明言,但他的实际行动却很能说明问题。还在建炎元年时,太学生陈东、欧阳澈因上书请求高宗亲征北伐,迎回徽、钦二帝,就被高宗斩首。高宗即位后,虽然口头上也说要迎回“二圣”,但实际上经过“和议”的反复交涉,最后只是迎回徽宗的梓宫和韦后,而让钦宗客死异国。在抗击金兵的战争中,高宗更是对将帅严加控制,生怕他们“张皇事势”,“却致引惹”,而甘愿放弃胜利成果,与金议和。

——白寿彝主编:《中国通史》

设问:依据材料概括岳飞被杀的因素有哪些?

参考答案:宋高宗一贯的投降政策;宋代防范武将的传统;对迎回徽、钦二帝主张的反感。

小结

事为之防

曲为之制

控制地方

抑制武将

削弱相权

中央高度集权

皇权大大加强

冗兵、冗官、冗费

积贫、积弱

庆历新政

王安石变法

南宋偏安

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进