2021年高考作文备考一轮复习学案专题五:选择一种合适的结构

文档属性

| 名称 | 2021年高考作文备考一轮复习学案专题五:选择一种合适的结构 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-31 16:51:48 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考作文备考一轮复习专题五:选择一种合适的结构

必备的几种作文结构:

并列式结构

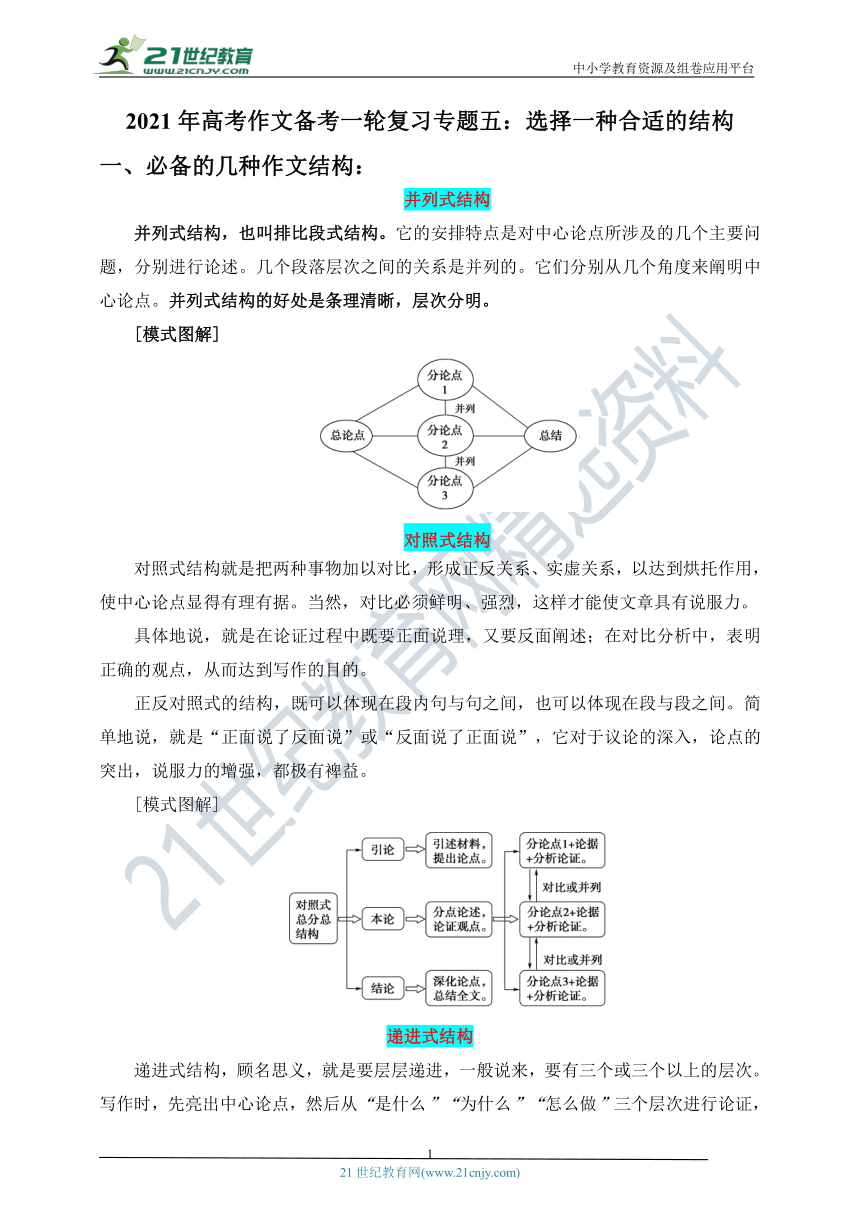

并列式结构,也叫排比段式结构。它的安排特点是对中心论点所涉及的几个主要问题,分别进行论述。几个段落层次之间的关系是并列的。它们分别从几个角度来阐明中心论点。并列式结构的好处是条理清晰,层次分明。

[模式图解]

对照式结构

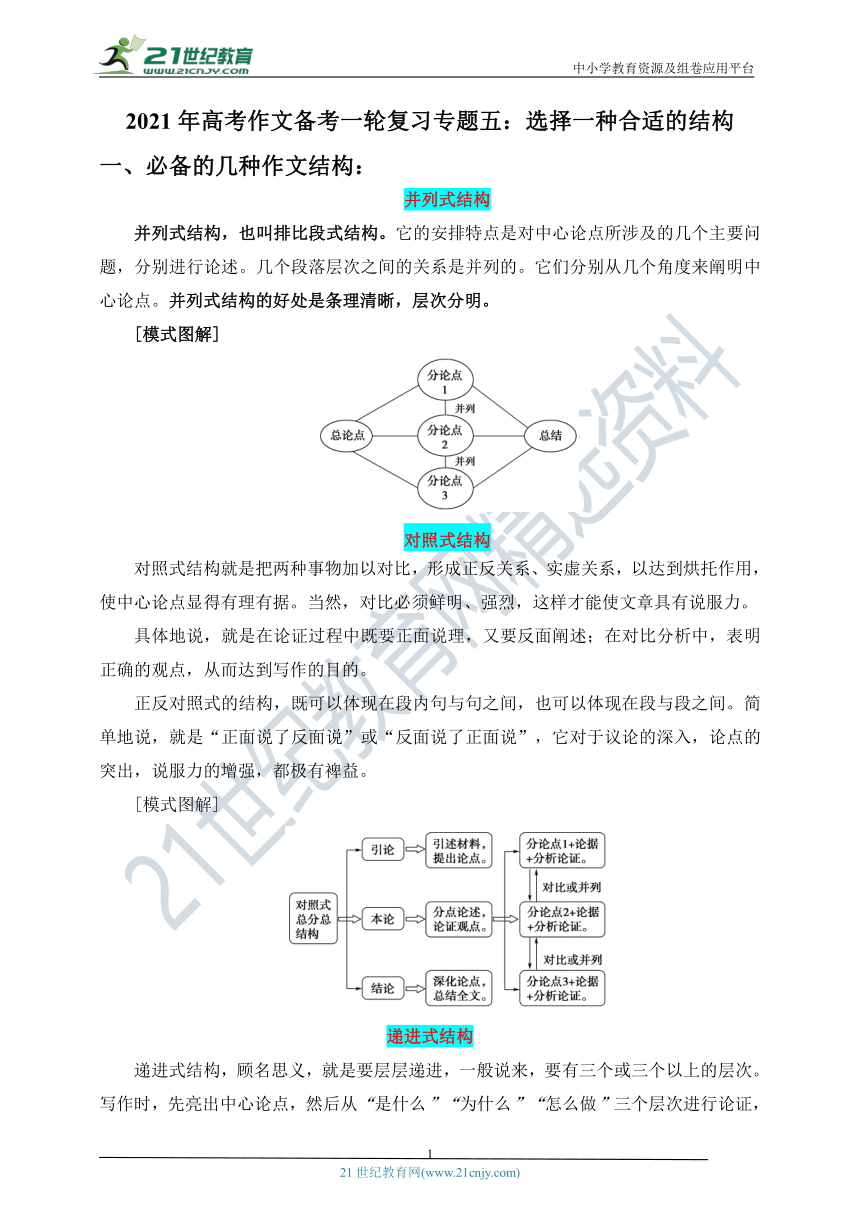

对照式结构就是把两种事物加以对比,形成正反关系、实虚关系,以达到烘托作用,使中心论点显得有理有据。当然,对比必须鲜明、强烈,这样才能使文章具有说服力。

具体地说,就是在论证过程中既要正面说理,又要反面阐述;在对比分析中,表明正确的观点,从而达到写作的目的。

正反对照式的结构,既可以体现在段内句与句之间,也可以体现在段与段之间。简单地说,就是“正面说了反面说”或“反面说了正面说”,它对于议论的深入,论点的突出,说服力的增强,都极有裨益。

[模式图解]

递进式结构

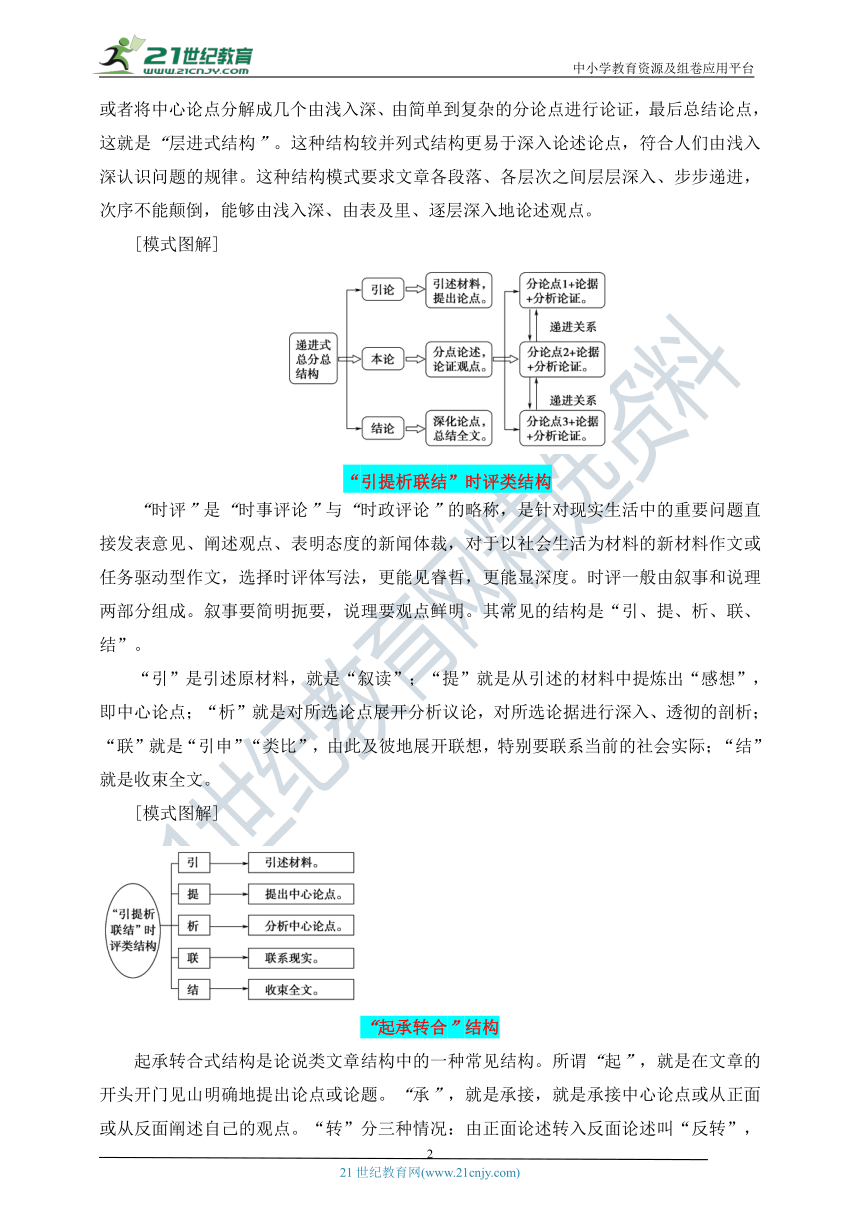

递进式结构,顾名思义,就是要层层递进,一般说来,要有三个或三个以上的层次。写作时,先亮出中心论点,然后从“是什么”“为什么”“怎么做”三个层次进行论证,或者将中心论点分解成几个由浅入深、由简单到复杂的分论点进行论证,最后总结论点,这就是“层进式结构”。这种结构较并列式结构更易于深入论述论点,符合人们由浅入深认识问题的规律。这种结构模式要求文章各段落、各层次之间层层深入、步步递进,次序不能颠倒,能够由浅入深、由表及里、逐层深入地论述观点。

[模式图解]

“引提析联结”时评类结构

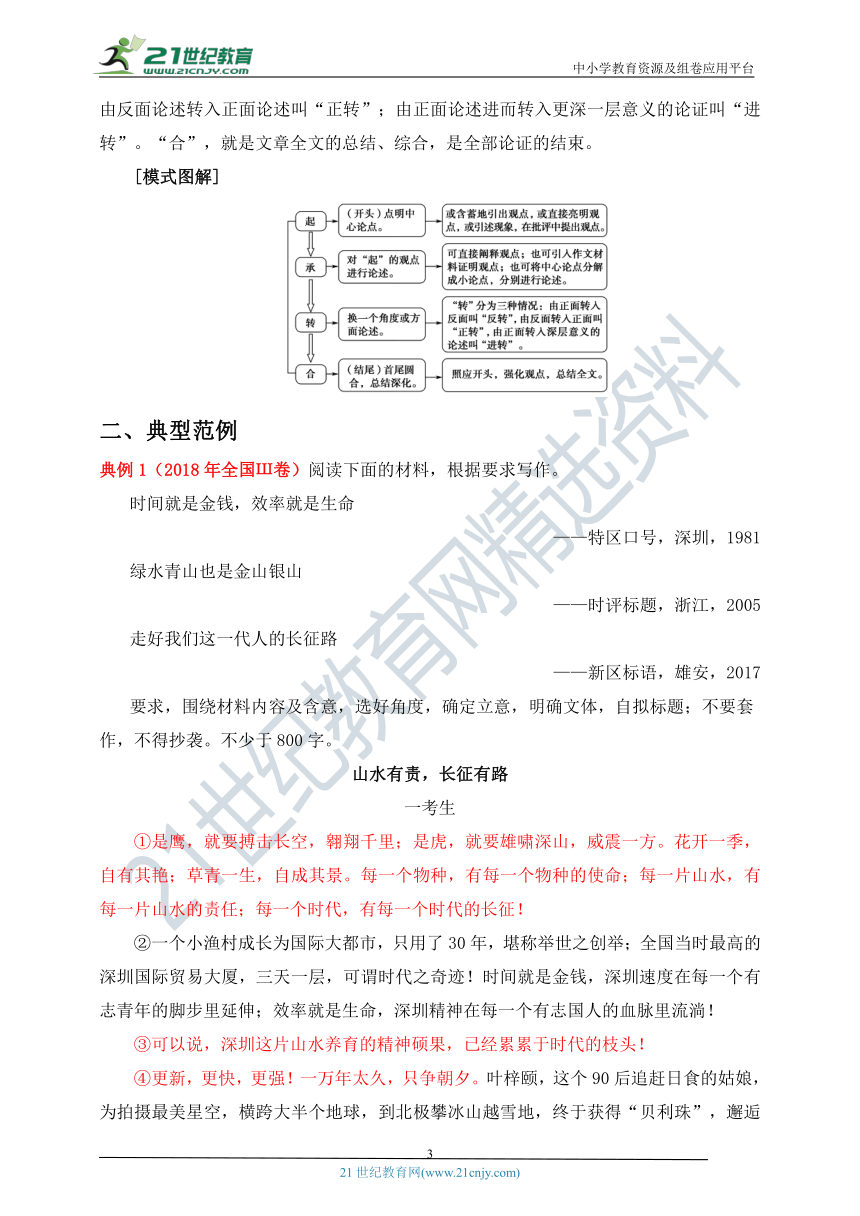

“时评”是“时事评论”与“时政评论”的略称,是针对现实生活中的重要问题直接发表意见、阐述观点、表明态度的新闻体裁,对于以社会生活为材料的新材料作文或任务驱动型作文,选择时评体写法,更能见睿哲,更能显深度。时评一般由叙事和说理两部分组成。叙事要简明扼要,说理要观点鲜明。其常见的结构是“引、提、析、联、结”。

“引”是引述原材料,就是“叙读”;“提”就是从引述的材料中提炼出“感想”,即中心论点;“析”就是对所选论点展开分析议论,对所选论据进行深入、透彻的剖析;“联”就是“引申”“类比”,由此及彼地展开联想,特别要联系当前的社会实际;“结”就是收束全文。

[模式图解]

“起承转合”结构

起承转合式结构是论说类文章结构中的一种常见结构。所谓“起”,就是在文章的开头开门见山明确地提出论点或论题。“承”,就是承接,就是承接中心论点或从正面或从反面阐述自己的观点。“转”分三种情况:由正面论述转入反面论述叫“反转”,由反面论述转入正面论述叫“正转”;由正面论述进而转入更深一层意义的论证叫“进转”。“合”,就是文章全文的总结、综合,是全部论证的结束。

[模式图解]

典型范例

典例1(2018年全国Ш卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

时间就是金钱,效率就是生命

——特区口号,深圳,1981

绿水青山也是金山银山

——时评标题,浙江,2005

走好我们这一代人的长征路

——新区标语,雄安,2017

要求,围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。不少于800字。

山水有责,长征有路

一考生

①是鹰,就要搏击长空,翱翔千里;是虎,就要雄啸深山,威震一方。花开一季,自有其艳;草青一生,自成其景。每一个物种,有每一个物种的使命;每一片山水,有每一片山水的责任;每一个时代,有每一个时代的长征!

②一个小渔村成长为国际大都市,只用了30年,堪称举世之创举;全国当时最高的深圳国际贸易大厦,三天一层,可谓时代之奇迹!时间就是金钱,深圳速度在每一个有志青年的脚步里延伸;效率就是生命,深圳精神在每一个有志国人的血脉里流淌!

③可以说,深圳这片山水养育的精神硕果,已经累累于时代的枝头!

④更新,更快,更强!一万年太久,只争朝夕。叶梓颐,这个90后追赶日食的姑娘,为拍摄最美星空,横跨大半个地球,到北极攀冰山越雪地,终于获得“贝利珠”,邂逅激光大爆发的奇景。腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官马化腾,引领互联网飞跃;深圳光启高等理工研究院院长刘若鹏,引领科技飞跃。

⑤无论是小人物叶梓颐,还是弄潮儿马化腾、刘若鹏,他们都是与时间赛跑的人,在生命的长征路上,或引领自己,或引领一个时代,抵达远方的至景!

⑥“绿水青山也是金山银山”。面对这个春雷般的声音,2005年浙江的一片山水在应答,整个时代都在回应!让经济发展与环境保护握手言和,让人类与自然共赢同存,让物质与精神稳步并行。

⑦可以说,浙江这片山水浇灌的理念新花,已经绽放于祖国的大江南北!

⑧你听,陕西的留坝在应答,乡村振兴战略要用“生态宜居”替代“村容整洁”;北方的千山在应答,它要去城市化、商业化、园林化,回归大自然的本性;蜀国的山水在应答,要让天府之国成为花园中的城市!

⑨这些山水被智慧轻轻一点,便美丽而富有起来,融观光、研学、运动、休闲、养生等为一体,有全城性旅游产品体系,有自身特色的一条龙经济,发展脚步的滚滚之声,确然唤醒了心灵的春天!用青山治疗雾霾,用绿水洗涤俗念,桃源梦终于从文学走向生活,诗意栖居终于从渴望走向了现实!

⑩人生是一场马拉松,历史是一条长河,每个人有每个人的长征路,每个时代有每个时代的长征路。雄安这片山水告诉我们,每一片山水的发音,都是1 300万平方公里的一部分,在空间上会呼应,在岁月中能重逢!

?在这伟大的时代,每一片山水都担负着一种责任,无论我们是鹰,是虎,还是一花一草,都让我们身体里的山水做出反应吧!

?让那精神的硕果在我们身体里破土发芽,让新的理念之花绽放在努力的枝头,让我们个人的步伐在生命的长征路上汇入历史的潮流,奏响时代的强音!

[名师解读]

第一部分(第①段):引论部分,总起。用对偶排比的句式开篇,引出全文。

第二部分(第②至⑩段):分并列的三层,是分论部分。

第一层(第②至⑤段):就深圳特区的口号而写。

第二层(第⑥至⑨段):就“绿水青山也是金山银山”这一浙江时评标题而写。

第三层(第⑩段):就“走好我们这一代人的长征路”而写。

第三部分(第??段):总结。照应开头,深化主旨,收束全文。

[总评] 这是一篇紧扣材料行文、观点鲜明的议论文。此文看点有二:一是全文采用并列式总分总的结构模式。在中心论点“每一片山水,有每一片山水的责任;每一个时代,有每一个时代的长征”的统领下,中间部分分为并列的三层,分别对应三则标语口号,覆盖全面且不蔓不枝,全面深刻地剖析了三幅标语的内涵和给予我们的人生启示。二是文章善于凸显分论点,使论述层次分明,如:“可以说,深圳这片山水养育的精神硕果,已经累累于时代的枝头”“可以说,浙江这片山水浇灌的理念新花,已经绽放于祖国的大江南北”,这样带有总结性的语段在每一层次的结尾,观点鲜明,层次清晰。

[典例2] 阅读下面的材料,按要求作文。(60分)

历史无法选择,现在可以把握,未来可以开创。

——十九大唯一土生土长的台湾籍党代表卢丽安

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。

——习近平

过去现在将来,于现在有意义,才于将来会有意义。

——鲁迅

请根据你对材料的理解,谈谈你对历史、现在、将来三者的某一点认识。

要求:选好角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

鉴往知今,勇立潮头

一考生

①世间种种恰如赫拉克利特口中的那条河流,义无反顾地向远方奔涌。人,可以有第一次踏入的轻易,却永远无法拥有再一次的重来,正如圣人所说:“往者不可谏,来者犹可追。”过去是记忆里的明灯,未来是头脑中的蓝图,而现在则是我们手中真真切切的方向盘。

②赫尔巴特曾说:“历史应是人类的教师。”世事的长流奔涌浩荡,智慧之人从中撷取沉默蚌壳里的珍珠,充盈头脑,活络思维,从而对现在有了更好的把握,对未来有了更准确的定位。一如萧规曹随,贾谊之《过秦论》,杜牧之《阿房宫赋》,他们鉴往论今,多有寄托,或表警示往昔之心,或寓改造今朝之意。正是这份对往昔的尊重与谦虚,使得他们获得了对过去现在将来的正确看待。

③这样的品质在近现代中华民族的血液中也可窥见一二。中华人民共和国在经济建设、党的建设等方面鉴往知来,从昔日为人不齿的“东亚病夫”蜕变为充满活力与生机的东方大国。近40年的改革开放,我们借鉴西方发达国家的经验与教训,更有了今天中国的繁荣景象。而如今领袖又谆谆告诫:“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。”这是对我们的最好警示与鞭策。在世界日新月异的今天,当我们以惊人的速度将人类文明推送到又一个制高点时,中国作为一个有着五千多年历史的泱泱大国,更以谦逊的姿态屹立在东方。它俯身倾听历史的喟叹,挺胸迎击时代的潮流,举目展望明日的太阳。

④逝者已逝,而我们仍走在前进的路上,我们会迷茫,会无措,会在面对选择时一筹莫展。李大钊说过:“无限的过去,都以现在为归宿;无限的未来,都以现在为起点。”沉溺过去只会颓然和落后,一味构建未来只会走向虚无和谵妄,所有的一切都建筑在现实之上。唯有在错过太阳之时停止流泪,才不会错过群星。

⑤成功者往往在回首过去时心怀坦荡,面对现在摩拳擦掌,展望未来清醒理智。未来没有定数,当我们被鲜花和掌声簇拥,不可冒进武断;当我们为荆棘和嘲讽蔓延,不可自暴自弃。未来之所以是未来,正是由于当一切被摧毁时,它仍然闪着光。

⑥世事长河流向其必然的方向,唯有鉴往知今,才能把握未来;唯有勇立潮头,方能显英雄本色,永立不败之地。

[名师解读]

第一部分(第①段):总起。借赫拉克利特那条河流的比喻,提出论点:要把握手中真真切切的现在。

第二部分(第②至⑤段):分论,层层深入地论证。

第②段,中国古代反思历史教训的事实。

第③段,近现代中华民族借鉴历史和西方经验的做法和取得的成就。

第④⑤段,我们今天应采取的正确做法。

第三部分(第⑥段):篇末点题,总结全文。

[总评] 文章开篇化用了赫拉克利特名句——“人不能两次踏进同一条河流”,在阐述中巧妙地引出中心论点。接着,从历史着手,纵向展开论述,揭示反思历史的重要性和必要性。在论证的过程中,作者反思近代中国之崛起,展望未来前行之道路,引出“现实”之于历史、未来的意义,层层递进。同时,文章巧妙引用一些名言警句,强化了理性分析的力量。整篇文章一气呵成,论据翔实,语言严谨,体现了作者比较深厚的文学素养。

对点专项训练

1、(四川省成都市2019—2020学年高三第一次诊断性检测语文试题)阅读下面的材料,按要求写作。

①一个国家、一个民族,亡国都不可怕,最可怕的是一个国家和民族自己的根本文化都亡了,这就沧为万劫不复、永远不会翻身的境地。

②中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。

③深入挖掘中华优秀传统文化藴含的恳想观念、人文精神、道德規范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。

④中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,对解决人类问题也有重要价值。要把优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来。

请结合材料内容及含意,面向本校(统称“中华中学”)同学,以学生会的名义写一篇倡议书,倡议大家“弘扬中华优秀传统文化,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题:本题考查学生的写作能力。这是一道典型的创设情境+任务驱动型材料作文,着重考查考生对中华优秀传统文化的认识和思考,引导当代中学生大力弘扬中华优秀传统文化,积极结合时代要求继承、创新、提炼、展示优秀传统文化精髓,做中华优秀传统文化的发扬者。试题的写作情境、写作对象、写作内容、写作体式都非常明确,审题难度不大,更注重对考生价值观的考查。

考生在审题立意时要综合材料内容,围绕“弘扬中华优秀传统文化,从我做起”这一主题展开,倡议中学生从“我”的角度出发,结合当前时代要求,继承、创新、挖掘优秀传统文化精髓,提炼当代价值,解决世界问题,并提出希望与建议。

参考立意:①弘扬中华优秀传统文化,从我做起。②继承传统文化,坚定文化自信。③弘扬中华优秀传统文化,彰显时代精神。④继承传统文化,提炼文化精髓。

【例文】

扬优秀传统文化,你我同行

亲爱的同学们:

你们好!

我们知道,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是中华民族的文化根脉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。我们作为新时代的弄潮儿,应扬优秀传统文化,担民族复兴大责。为此,我代表中华中学学生会全体成员向大家倡议:弘扬优秀传统文化,从我做起。

深入挖掘,继承中华优秀传统文化。上下五千年,中华文化源远流长,博大精深。春秋战国时期的百家争鸣,各类学说在文化激荡中大放光彩;汉朝独尊儒术,奠定儒学正统地位;明清时期儒学结合时代特征发展创新……中华文化一脉相承,源远流长。由此,我们应深入挖掘中华优秀传统文化中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,让中华优秀传统文化在继承中发展,在弘扬中创新。

推陈出新,发展中华优秀传统文化。中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,只有将优秀传统文化中具有当代价值的文化精髓予以展示、创新,才能推动文化兴盛。作为一项历史悠久的技艺,陶瓷微雕技术近乎失传。而王艺文却利用现代科技将其继承下来,一个人撑起了一项国家非遗项目。正是因为有着推陈出新的精神,王艺文最终将一项文化技艺继承并发展了下来,这启示我们,面对优秀传统文化,要在创新中弘扬。

面向世界,传播中华优秀传统文化。文化是民族的,更是世界的。“一枝独秀不是春,百花齐放春满园”,只有将中华优秀传统文化推向世界舞台,才能在世界文化激荡中站稳脚跟。在改革开放日益深化的当下,我们应通过“一带一路”等渠道将具有世界意义的优秀传统文化提炼并展示出来,推动优秀传统文化的弘扬与传播,为世界文明的繁荣与发展贡献力量。

中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。她是一个国家、一个民族传承和发展的根本,如果丢掉了,就割断了精神命脉。我们当下的中学生只有“不忘本来才能开辟未来,善于继承才能更好创新”。

今天,我们对于中华优秀传统文化,选材要严,开掘要深,剔除糟粕,吸收精华,承继本质,涵养精髓,改造转化,创新发展,延续血脉,开拓前行。在此,我代表学生会全体成员向同学们再次倡议:担民族复兴大责,以实际行动弘扬优秀传统文化,你我共行。

中华中学学生会

2019年12月30日

【点评】

层次分析:本文紧扣“弘扬中华优秀传统文化,从我做起”这个主题,紧密联系材料,表达自己的思考和认识,并提出自己的希望和建议。采用分论点模式,从中华优秀文化的“继承”“发展”到“传播”,层层深入,结构严谨。文章引用准确,有理有据,显示了考生阅读的广度和深度。文辞优美,富有文采,显示出考生良好的文学素养。

2.(四川省资阳市2019—2020学年高三第二次诊断考试语文试题)阅读下面的文字,根据要求写作。

①今年年初,北京上演了一场特殊的演出。喜欢站在田煥上唱豫剧的7岁小男孩,在白洋淀麦田旁练芭蕾的12岁小姑娘,总拿着父亲的旧手机录歌的初二学生……这些农村孩子 因艺术而结缘,一起登上了北京天桥艺术中心的舞台。因为艺术,他们快乐成长,阳光自信。

②由于艺术特长可以在升学中加分录取,受此驱动,一些对艺术不感兴趣的孩子,开始了痛苦地训练,一些很有天分的孩子,在机械的艺术应试训练中失去了对艺术的热爱。为此,教育部将取消部分艺术特长的升学加分。取消了特长生加分,才有可能真正实施学校的体育和美育。

③吴冠中说:"今天的文盲不多了,但美盲很多。

以上三则材料触发了你怎样的感悟或思考?请结合材料,联系生活,写一篇文章,表明你的态度,阐述你的看法。

要求:围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。不少于800字。

【详解】

审题:本次作文是多则材料形式。审题立意难度不大。多材料作文的审题,首先需要读懂每则材料的意思。第一则材料写了三位农村孩子因艺术而结缘,一起登上了北京的舞台。艺术让他们快乐成长, 阳光自信。这是从正面阐述了美育对孩子的影响。第二则材料从现实升学角度写美育的一种特殊状况,孩子因特长加分而学艺术,或痛苦或泯灭对艺术的热爱。教育部为扭转这种状况,取消部分艺体特长加分。这就与前一则材料形成对比,可以得出,美育应远离功利。第三则材料是画家吴冠中的话,指出了美盲很多的现实,为何会出现这么多美盲,引人深思。也许一个主要原因是我们太看重了文化教育而忽略了美育。在写作要求中,提出了“围绕材料 内容及含意”来确定立意,这要求考生必须综合材料来写,不能仅立足一则材料。由此可见,本次作文必须围绕“美育”来立意。可以写“美育”的意义,“美育”的开展形式,批判一些艺考等功利性“美育”,提倡实施面向广大学生的真正“美育”等。

立意:(1)新时代人才培养呼唤美育。(2)创新美育形式,培养多元人才。(3)以美育助推“立德树人”。(4)美育归来兮。

【例文】

以美育人,时代所需

木心说:“没有审美力是绝症,知识也解救不了。”在物质供应日益丰沛、精神问题愈显突出的现代社会,审美能力将发挥越来越重要甚至是不可替代的作用。“新时期的发展需要多元化的人才”,面对新时期多元化人才培养的需要,学校一定要加强和改进美育教育。以美育人,时代所需。

几千年前,孔子就提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,强调审美教育对于人格培养的作用;蔡元培先生也曾大声疾呼“美育是最重要、最基础的人生观教育”;华为在追求科技的同时,始终保持对于艺术和美的追求。可见,不只是今天,美育早已为人重视,古已有之。健全的人格怎能不懂感受美、欣赏美?而我们的社会需要的就是能够创造美的人才。

然而,曾几何时,我们看到了太多的学校将智育教育作为唯一培养目标;看惯了社会、家长对于孩子的培养一切以分数为定论;看腻了还未成年的孩子被繁重的学业负担压得抬不起头,匆匆赶路,走向一个又一个补课班……当一个社会太过急功近利,当人们内心被功利所缚,人们只能行色匆匆,眼光向前,急忙之中早已失去感受美的能力,何谈创造美?所以,不妨慢下脚步,家庭、学校、社会形成一个浓厚的美育氛围,以美育人,不止看重孩子的成绩,还应重视成绩之外更高层次的发展。“美育者,与智育相辅而行,以图德育之完成者也。”如此才能培养出更符合时代需求的多元化人才,才能引导青年去追求一种更有意义、更有价值、更有情趣的人生?

上海市某儿童画展,一位小朋友的作品上有一个洞,评审们好奇地问,这是不是一幅破损的作品。小朋友说,这是进入世外桃源的入口。孩子的答案,耐人寻味。如何擦亮发现美的眼睛,是一个需要全社会去回答的课题。显然,只有全社会重视美育培养,创新美育形式,重视文学、艺术、哲学、历史等学科的涵养,在现代教育体系中赋予美育应有的价值,才能提高人们的审美能力和人文素养,才符合人才培养的要求。

以美育人,才能让我们感受到这生活之中除了有眼前的苟且,更有诗和远方;让我们在奔波行走之中,驻足留恋,这生活本来就很美!这样的人,随时随地都能感受到幸福;这样的人才更有温度,而不是冰冷之躯,对生活冷眼旁观,处处是敌意;这样的人,也是时代所需。

恩格斯说过,“文艺复兴是一个既需要巨人而且产生巨人的时期”,遥古畅今,在“以美育人,以文化人”的新时代下,同样会产生巨人!

【点评】

结构层次:作文以“以美育人,时代所需”为标题,亮明观点;开篇以名言引出在物质供应日益丰沛、精神问题愈显突出的现代社会,审美能力的重要性,强调以美育人是时代所需;接着以排比的形式列举孔子、蔡元培、华为对美育的追求,强调美育早已为人重视,古已有之,而我们的社会需要的就是能够创造美的人才;然后笔锋一转,列举现实中美育被忽视的现象,建议家庭、学校、社会形成一个浓厚的美育氛围,以美育人,不止看重孩子的成绩,还应重视成绩之外更高层次的发展。并用“如此才能培养出更符合时代需求的多元化人才,才能引导青年去追求一种更有意义、更有价值、更有情趣的人生?”引发读者的思考;接着用上海女孩儿的事例回答这一问题:在现代教育体系中赋予美育应有的价值,才能提高人们的审美能力和人文素养,才符合人才培养的要求;之后再次强调,美育可以让人幸福,给人温暖,这样的人,也是时代所需;最后以名言结尾,表达“在‘以美育人,以文化人’的新时代下,同样会产生巨人!”的美好愿望。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考作文备考一轮复习专题五:选择一种合适的结构

必备的几种作文结构:

并列式结构

并列式结构,也叫排比段式结构。它的安排特点是对中心论点所涉及的几个主要问题,分别进行论述。几个段落层次之间的关系是并列的。它们分别从几个角度来阐明中心论点。并列式结构的好处是条理清晰,层次分明。

[模式图解]

对照式结构

对照式结构就是把两种事物加以对比,形成正反关系、实虚关系,以达到烘托作用,使中心论点显得有理有据。当然,对比必须鲜明、强烈,这样才能使文章具有说服力。

具体地说,就是在论证过程中既要正面说理,又要反面阐述;在对比分析中,表明正确的观点,从而达到写作的目的。

正反对照式的结构,既可以体现在段内句与句之间,也可以体现在段与段之间。简单地说,就是“正面说了反面说”或“反面说了正面说”,它对于议论的深入,论点的突出,说服力的增强,都极有裨益。

[模式图解]

递进式结构

递进式结构,顾名思义,就是要层层递进,一般说来,要有三个或三个以上的层次。写作时,先亮出中心论点,然后从“是什么”“为什么”“怎么做”三个层次进行论证,或者将中心论点分解成几个由浅入深、由简单到复杂的分论点进行论证,最后总结论点,这就是“层进式结构”。这种结构较并列式结构更易于深入论述论点,符合人们由浅入深认识问题的规律。这种结构模式要求文章各段落、各层次之间层层深入、步步递进,次序不能颠倒,能够由浅入深、由表及里、逐层深入地论述观点。

[模式图解]

“引提析联结”时评类结构

“时评”是“时事评论”与“时政评论”的略称,是针对现实生活中的重要问题直接发表意见、阐述观点、表明态度的新闻体裁,对于以社会生活为材料的新材料作文或任务驱动型作文,选择时评体写法,更能见睿哲,更能显深度。时评一般由叙事和说理两部分组成。叙事要简明扼要,说理要观点鲜明。其常见的结构是“引、提、析、联、结”。

“引”是引述原材料,就是“叙读”;“提”就是从引述的材料中提炼出“感想”,即中心论点;“析”就是对所选论点展开分析议论,对所选论据进行深入、透彻的剖析;“联”就是“引申”“类比”,由此及彼地展开联想,特别要联系当前的社会实际;“结”就是收束全文。

[模式图解]

“起承转合”结构

起承转合式结构是论说类文章结构中的一种常见结构。所谓“起”,就是在文章的开头开门见山明确地提出论点或论题。“承”,就是承接,就是承接中心论点或从正面或从反面阐述自己的观点。“转”分三种情况:由正面论述转入反面论述叫“反转”,由反面论述转入正面论述叫“正转”;由正面论述进而转入更深一层意义的论证叫“进转”。“合”,就是文章全文的总结、综合,是全部论证的结束。

[模式图解]

典型范例

典例1(2018年全国Ш卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

时间就是金钱,效率就是生命

——特区口号,深圳,1981

绿水青山也是金山银山

——时评标题,浙江,2005

走好我们这一代人的长征路

——新区标语,雄安,2017

要求,围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。不少于800字。

山水有责,长征有路

一考生

①是鹰,就要搏击长空,翱翔千里;是虎,就要雄啸深山,威震一方。花开一季,自有其艳;草青一生,自成其景。每一个物种,有每一个物种的使命;每一片山水,有每一片山水的责任;每一个时代,有每一个时代的长征!

②一个小渔村成长为国际大都市,只用了30年,堪称举世之创举;全国当时最高的深圳国际贸易大厦,三天一层,可谓时代之奇迹!时间就是金钱,深圳速度在每一个有志青年的脚步里延伸;效率就是生命,深圳精神在每一个有志国人的血脉里流淌!

③可以说,深圳这片山水养育的精神硕果,已经累累于时代的枝头!

④更新,更快,更强!一万年太久,只争朝夕。叶梓颐,这个90后追赶日食的姑娘,为拍摄最美星空,横跨大半个地球,到北极攀冰山越雪地,终于获得“贝利珠”,邂逅激光大爆发的奇景。腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官马化腾,引领互联网飞跃;深圳光启高等理工研究院院长刘若鹏,引领科技飞跃。

⑤无论是小人物叶梓颐,还是弄潮儿马化腾、刘若鹏,他们都是与时间赛跑的人,在生命的长征路上,或引领自己,或引领一个时代,抵达远方的至景!

⑥“绿水青山也是金山银山”。面对这个春雷般的声音,2005年浙江的一片山水在应答,整个时代都在回应!让经济发展与环境保护握手言和,让人类与自然共赢同存,让物质与精神稳步并行。

⑦可以说,浙江这片山水浇灌的理念新花,已经绽放于祖国的大江南北!

⑧你听,陕西的留坝在应答,乡村振兴战略要用“生态宜居”替代“村容整洁”;北方的千山在应答,它要去城市化、商业化、园林化,回归大自然的本性;蜀国的山水在应答,要让天府之国成为花园中的城市!

⑨这些山水被智慧轻轻一点,便美丽而富有起来,融观光、研学、运动、休闲、养生等为一体,有全城性旅游产品体系,有自身特色的一条龙经济,发展脚步的滚滚之声,确然唤醒了心灵的春天!用青山治疗雾霾,用绿水洗涤俗念,桃源梦终于从文学走向生活,诗意栖居终于从渴望走向了现实!

⑩人生是一场马拉松,历史是一条长河,每个人有每个人的长征路,每个时代有每个时代的长征路。雄安这片山水告诉我们,每一片山水的发音,都是1 300万平方公里的一部分,在空间上会呼应,在岁月中能重逢!

?在这伟大的时代,每一片山水都担负着一种责任,无论我们是鹰,是虎,还是一花一草,都让我们身体里的山水做出反应吧!

?让那精神的硕果在我们身体里破土发芽,让新的理念之花绽放在努力的枝头,让我们个人的步伐在生命的长征路上汇入历史的潮流,奏响时代的强音!

[名师解读]

第一部分(第①段):引论部分,总起。用对偶排比的句式开篇,引出全文。

第二部分(第②至⑩段):分并列的三层,是分论部分。

第一层(第②至⑤段):就深圳特区的口号而写。

第二层(第⑥至⑨段):就“绿水青山也是金山银山”这一浙江时评标题而写。

第三层(第⑩段):就“走好我们这一代人的长征路”而写。

第三部分(第??段):总结。照应开头,深化主旨,收束全文。

[总评] 这是一篇紧扣材料行文、观点鲜明的议论文。此文看点有二:一是全文采用并列式总分总的结构模式。在中心论点“每一片山水,有每一片山水的责任;每一个时代,有每一个时代的长征”的统领下,中间部分分为并列的三层,分别对应三则标语口号,覆盖全面且不蔓不枝,全面深刻地剖析了三幅标语的内涵和给予我们的人生启示。二是文章善于凸显分论点,使论述层次分明,如:“可以说,深圳这片山水养育的精神硕果,已经累累于时代的枝头”“可以说,浙江这片山水浇灌的理念新花,已经绽放于祖国的大江南北”,这样带有总结性的语段在每一层次的结尾,观点鲜明,层次清晰。

[典例2] 阅读下面的材料,按要求作文。(60分)

历史无法选择,现在可以把握,未来可以开创。

——十九大唯一土生土长的台湾籍党代表卢丽安

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。

——习近平

过去现在将来,于现在有意义,才于将来会有意义。

——鲁迅

请根据你对材料的理解,谈谈你对历史、现在、将来三者的某一点认识。

要求:选好角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

鉴往知今,勇立潮头

一考生

①世间种种恰如赫拉克利特口中的那条河流,义无反顾地向远方奔涌。人,可以有第一次踏入的轻易,却永远无法拥有再一次的重来,正如圣人所说:“往者不可谏,来者犹可追。”过去是记忆里的明灯,未来是头脑中的蓝图,而现在则是我们手中真真切切的方向盘。

②赫尔巴特曾说:“历史应是人类的教师。”世事的长流奔涌浩荡,智慧之人从中撷取沉默蚌壳里的珍珠,充盈头脑,活络思维,从而对现在有了更好的把握,对未来有了更准确的定位。一如萧规曹随,贾谊之《过秦论》,杜牧之《阿房宫赋》,他们鉴往论今,多有寄托,或表警示往昔之心,或寓改造今朝之意。正是这份对往昔的尊重与谦虚,使得他们获得了对过去现在将来的正确看待。

③这样的品质在近现代中华民族的血液中也可窥见一二。中华人民共和国在经济建设、党的建设等方面鉴往知来,从昔日为人不齿的“东亚病夫”蜕变为充满活力与生机的东方大国。近40年的改革开放,我们借鉴西方发达国家的经验与教训,更有了今天中国的繁荣景象。而如今领袖又谆谆告诫:“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。”这是对我们的最好警示与鞭策。在世界日新月异的今天,当我们以惊人的速度将人类文明推送到又一个制高点时,中国作为一个有着五千多年历史的泱泱大国,更以谦逊的姿态屹立在东方。它俯身倾听历史的喟叹,挺胸迎击时代的潮流,举目展望明日的太阳。

④逝者已逝,而我们仍走在前进的路上,我们会迷茫,会无措,会在面对选择时一筹莫展。李大钊说过:“无限的过去,都以现在为归宿;无限的未来,都以现在为起点。”沉溺过去只会颓然和落后,一味构建未来只会走向虚无和谵妄,所有的一切都建筑在现实之上。唯有在错过太阳之时停止流泪,才不会错过群星。

⑤成功者往往在回首过去时心怀坦荡,面对现在摩拳擦掌,展望未来清醒理智。未来没有定数,当我们被鲜花和掌声簇拥,不可冒进武断;当我们为荆棘和嘲讽蔓延,不可自暴自弃。未来之所以是未来,正是由于当一切被摧毁时,它仍然闪着光。

⑥世事长河流向其必然的方向,唯有鉴往知今,才能把握未来;唯有勇立潮头,方能显英雄本色,永立不败之地。

[名师解读]

第一部分(第①段):总起。借赫拉克利特那条河流的比喻,提出论点:要把握手中真真切切的现在。

第二部分(第②至⑤段):分论,层层深入地论证。

第②段,中国古代反思历史教训的事实。

第③段,近现代中华民族借鉴历史和西方经验的做法和取得的成就。

第④⑤段,我们今天应采取的正确做法。

第三部分(第⑥段):篇末点题,总结全文。

[总评] 文章开篇化用了赫拉克利特名句——“人不能两次踏进同一条河流”,在阐述中巧妙地引出中心论点。接着,从历史着手,纵向展开论述,揭示反思历史的重要性和必要性。在论证的过程中,作者反思近代中国之崛起,展望未来前行之道路,引出“现实”之于历史、未来的意义,层层递进。同时,文章巧妙引用一些名言警句,强化了理性分析的力量。整篇文章一气呵成,论据翔实,语言严谨,体现了作者比较深厚的文学素养。

对点专项训练

1、(四川省成都市2019—2020学年高三第一次诊断性检测语文试题)阅读下面的材料,按要求写作。

①一个国家、一个民族,亡国都不可怕,最可怕的是一个国家和民族自己的根本文化都亡了,这就沧为万劫不复、永远不会翻身的境地。

②中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。

③深入挖掘中华优秀传统文化藴含的恳想观念、人文精神、道德規范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。

④中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,对解决人类问题也有重要价值。要把优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来。

请结合材料内容及含意,面向本校(统称“中华中学”)同学,以学生会的名义写一篇倡议书,倡议大家“弘扬中华优秀传统文化,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题:本题考查学生的写作能力。这是一道典型的创设情境+任务驱动型材料作文,着重考查考生对中华优秀传统文化的认识和思考,引导当代中学生大力弘扬中华优秀传统文化,积极结合时代要求继承、创新、提炼、展示优秀传统文化精髓,做中华优秀传统文化的发扬者。试题的写作情境、写作对象、写作内容、写作体式都非常明确,审题难度不大,更注重对考生价值观的考查。

考生在审题立意时要综合材料内容,围绕“弘扬中华优秀传统文化,从我做起”这一主题展开,倡议中学生从“我”的角度出发,结合当前时代要求,继承、创新、挖掘优秀传统文化精髓,提炼当代价值,解决世界问题,并提出希望与建议。

参考立意:①弘扬中华优秀传统文化,从我做起。②继承传统文化,坚定文化自信。③弘扬中华优秀传统文化,彰显时代精神。④继承传统文化,提炼文化精髓。

【例文】

扬优秀传统文化,你我同行

亲爱的同学们:

你们好!

我们知道,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是中华民族的文化根脉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。我们作为新时代的弄潮儿,应扬优秀传统文化,担民族复兴大责。为此,我代表中华中学学生会全体成员向大家倡议:弘扬优秀传统文化,从我做起。

深入挖掘,继承中华优秀传统文化。上下五千年,中华文化源远流长,博大精深。春秋战国时期的百家争鸣,各类学说在文化激荡中大放光彩;汉朝独尊儒术,奠定儒学正统地位;明清时期儒学结合时代特征发展创新……中华文化一脉相承,源远流长。由此,我们应深入挖掘中华优秀传统文化中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,让中华优秀传统文化在继承中发展,在弘扬中创新。

推陈出新,发展中华优秀传统文化。中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,只有将优秀传统文化中具有当代价值的文化精髓予以展示、创新,才能推动文化兴盛。作为一项历史悠久的技艺,陶瓷微雕技术近乎失传。而王艺文却利用现代科技将其继承下来,一个人撑起了一项国家非遗项目。正是因为有着推陈出新的精神,王艺文最终将一项文化技艺继承并发展了下来,这启示我们,面对优秀传统文化,要在创新中弘扬。

面向世界,传播中华优秀传统文化。文化是民族的,更是世界的。“一枝独秀不是春,百花齐放春满园”,只有将中华优秀传统文化推向世界舞台,才能在世界文化激荡中站稳脚跟。在改革开放日益深化的当下,我们应通过“一带一路”等渠道将具有世界意义的优秀传统文化提炼并展示出来,推动优秀传统文化的弘扬与传播,为世界文明的繁荣与发展贡献力量。

中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。她是一个国家、一个民族传承和发展的根本,如果丢掉了,就割断了精神命脉。我们当下的中学生只有“不忘本来才能开辟未来,善于继承才能更好创新”。

今天,我们对于中华优秀传统文化,选材要严,开掘要深,剔除糟粕,吸收精华,承继本质,涵养精髓,改造转化,创新发展,延续血脉,开拓前行。在此,我代表学生会全体成员向同学们再次倡议:担民族复兴大责,以实际行动弘扬优秀传统文化,你我共行。

中华中学学生会

2019年12月30日

【点评】

层次分析:本文紧扣“弘扬中华优秀传统文化,从我做起”这个主题,紧密联系材料,表达自己的思考和认识,并提出自己的希望和建议。采用分论点模式,从中华优秀文化的“继承”“发展”到“传播”,层层深入,结构严谨。文章引用准确,有理有据,显示了考生阅读的广度和深度。文辞优美,富有文采,显示出考生良好的文学素养。

2.(四川省资阳市2019—2020学年高三第二次诊断考试语文试题)阅读下面的文字,根据要求写作。

①今年年初,北京上演了一场特殊的演出。喜欢站在田煥上唱豫剧的7岁小男孩,在白洋淀麦田旁练芭蕾的12岁小姑娘,总拿着父亲的旧手机录歌的初二学生……这些农村孩子 因艺术而结缘,一起登上了北京天桥艺术中心的舞台。因为艺术,他们快乐成长,阳光自信。

②由于艺术特长可以在升学中加分录取,受此驱动,一些对艺术不感兴趣的孩子,开始了痛苦地训练,一些很有天分的孩子,在机械的艺术应试训练中失去了对艺术的热爱。为此,教育部将取消部分艺术特长的升学加分。取消了特长生加分,才有可能真正实施学校的体育和美育。

③吴冠中说:"今天的文盲不多了,但美盲很多。

以上三则材料触发了你怎样的感悟或思考?请结合材料,联系生活,写一篇文章,表明你的态度,阐述你的看法。

要求:围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。不少于800字。

【详解】

审题:本次作文是多则材料形式。审题立意难度不大。多材料作文的审题,首先需要读懂每则材料的意思。第一则材料写了三位农村孩子因艺术而结缘,一起登上了北京的舞台。艺术让他们快乐成长, 阳光自信。这是从正面阐述了美育对孩子的影响。第二则材料从现实升学角度写美育的一种特殊状况,孩子因特长加分而学艺术,或痛苦或泯灭对艺术的热爱。教育部为扭转这种状况,取消部分艺体特长加分。这就与前一则材料形成对比,可以得出,美育应远离功利。第三则材料是画家吴冠中的话,指出了美盲很多的现实,为何会出现这么多美盲,引人深思。也许一个主要原因是我们太看重了文化教育而忽略了美育。在写作要求中,提出了“围绕材料 内容及含意”来确定立意,这要求考生必须综合材料来写,不能仅立足一则材料。由此可见,本次作文必须围绕“美育”来立意。可以写“美育”的意义,“美育”的开展形式,批判一些艺考等功利性“美育”,提倡实施面向广大学生的真正“美育”等。

立意:(1)新时代人才培养呼唤美育。(2)创新美育形式,培养多元人才。(3)以美育助推“立德树人”。(4)美育归来兮。

【例文】

以美育人,时代所需

木心说:“没有审美力是绝症,知识也解救不了。”在物质供应日益丰沛、精神问题愈显突出的现代社会,审美能力将发挥越来越重要甚至是不可替代的作用。“新时期的发展需要多元化的人才”,面对新时期多元化人才培养的需要,学校一定要加强和改进美育教育。以美育人,时代所需。

几千年前,孔子就提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,强调审美教育对于人格培养的作用;蔡元培先生也曾大声疾呼“美育是最重要、最基础的人生观教育”;华为在追求科技的同时,始终保持对于艺术和美的追求。可见,不只是今天,美育早已为人重视,古已有之。健全的人格怎能不懂感受美、欣赏美?而我们的社会需要的就是能够创造美的人才。

然而,曾几何时,我们看到了太多的学校将智育教育作为唯一培养目标;看惯了社会、家长对于孩子的培养一切以分数为定论;看腻了还未成年的孩子被繁重的学业负担压得抬不起头,匆匆赶路,走向一个又一个补课班……当一个社会太过急功近利,当人们内心被功利所缚,人们只能行色匆匆,眼光向前,急忙之中早已失去感受美的能力,何谈创造美?所以,不妨慢下脚步,家庭、学校、社会形成一个浓厚的美育氛围,以美育人,不止看重孩子的成绩,还应重视成绩之外更高层次的发展。“美育者,与智育相辅而行,以图德育之完成者也。”如此才能培养出更符合时代需求的多元化人才,才能引导青年去追求一种更有意义、更有价值、更有情趣的人生?

上海市某儿童画展,一位小朋友的作品上有一个洞,评审们好奇地问,这是不是一幅破损的作品。小朋友说,这是进入世外桃源的入口。孩子的答案,耐人寻味。如何擦亮发现美的眼睛,是一个需要全社会去回答的课题。显然,只有全社会重视美育培养,创新美育形式,重视文学、艺术、哲学、历史等学科的涵养,在现代教育体系中赋予美育应有的价值,才能提高人们的审美能力和人文素养,才符合人才培养的要求。

以美育人,才能让我们感受到这生活之中除了有眼前的苟且,更有诗和远方;让我们在奔波行走之中,驻足留恋,这生活本来就很美!这样的人,随时随地都能感受到幸福;这样的人才更有温度,而不是冰冷之躯,对生活冷眼旁观,处处是敌意;这样的人,也是时代所需。

恩格斯说过,“文艺复兴是一个既需要巨人而且产生巨人的时期”,遥古畅今,在“以美育人,以文化人”的新时代下,同样会产生巨人!

【点评】

结构层次:作文以“以美育人,时代所需”为标题,亮明观点;开篇以名言引出在物质供应日益丰沛、精神问题愈显突出的现代社会,审美能力的重要性,强调以美育人是时代所需;接着以排比的形式列举孔子、蔡元培、华为对美育的追求,强调美育早已为人重视,古已有之,而我们的社会需要的就是能够创造美的人才;然后笔锋一转,列举现实中美育被忽视的现象,建议家庭、学校、社会形成一个浓厚的美育氛围,以美育人,不止看重孩子的成绩,还应重视成绩之外更高层次的发展。并用“如此才能培养出更符合时代需求的多元化人才,才能引导青年去追求一种更有意义、更有价值、更有情趣的人生?”引发读者的思考;接着用上海女孩儿的事例回答这一问题:在现代教育体系中赋予美育应有的价值,才能提高人们的审美能力和人文素养,才符合人才培养的要求;之后再次强调,美育可以让人幸福,给人温暖,这样的人,也是时代所需;最后以名言结尾,表达“在‘以美育人,以文化人’的新时代下,同样会产生巨人!”的美好愿望。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录