第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗 课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-31 15:23:14 | ||

图片预览

文档简介

历史人教版

选修4

1.2大唐盛世的奠基人唐太宗

唐太宗李世民亲历隋末农民大起义,经常反思隋朝的盛衰兴亡。他对朝臣们说:人君依靠国家,国家依靠民众,剥夺民众来奉养人君,好比割身上的肉来充饥,腹饱了身也就毙命,君富了国也就灭亡。所以人君的灾祸不是从外面而来,而是由自己造成的。人君嗜欲太盛就要多费财物,多费财物就要加重赋税,加重赋税民众就要愁苦,民众愁苦国家就要危殆,国家危殆了人君哪得不丧亡。唐太宗对君、国、民之间关系的认识,深深地影响了他的治国之道。

玄武门之变

隋朝末年,农民大起义爆发后,自小演习骑射、研读兵书的青年李世民,追随任太原留守的父亲李渊镇压农民起义。他判断隋朝气数已尽,果断地劝说李渊在太原东南的晋阳起兵,终于推翻了隋朝。李世民为李渊称帝和铲平割据势力、统一全国,立下汗马功劳。

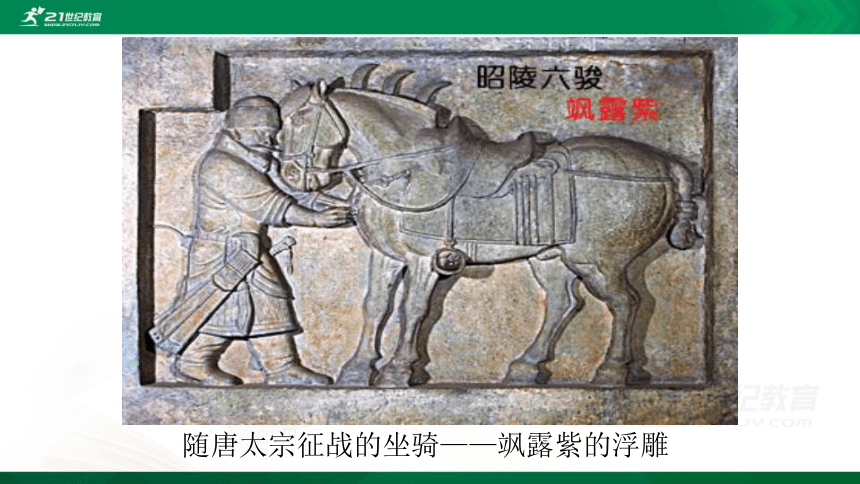

随唐太宗征战的坐骑——飒露紫的浮雕

统一战争胜利后,李世民身披黄金甲,率铁骑万匹,凯旋长安。唐高祖李渊为他加号“天策上将”,位在王公上。统一以后,李世民设立“文学馆”,收罗四方名士,使他们成为自己的政治顾问。太子李建成感到了严重的威胁,太子府的谋士魏征给他出主意,建议他出兵攻打割据势力的余部,与李世民争夺军功。太子与李渊的四子齐王李元吉结成反李世民联盟,几次想加害李世民,并设计策将他的智囊房玄龄、杜如晦调走。

由于太子与齐王的联合排挤,李世民在军事上处于劣势。但是,他成功地收买了太子府的心腹人员。李世民得知太子谋害自己的计划后,当机立断,先发制人。他一面在宫城北门玄武门作了秘密布置,一面向李渊告状,等待李渊次日召太子和齐王上朝质问。在李建成和李元吉过玄武门入朝之际,李世民一箭射死李建成,李世民的大将尉迟敬德射杀李元吉。这就是“玄武门之变”。李渊惊愕地得到这一消息,已无可奈何,只好下诏立李世民为太子。

玄武门之变

【学思之窗】

西周时期,王位嫡长子继承制确立,成为保证国家最高权力在一家一姓内部和平过渡的理想模式。但是,有时或因嫡出无人,或皇帝以个人好恶“废嫡立爱”,或权臣、外戚干扰破坏,继承皇位的并非都是嫡长子。加上嫡长子继承制既不凭贤能,也不靠功勋,嫡长子的品质与君主专制政体的需要之间常常脱节,于是皇位的继承经常伴随着血腥与宫廷阴谋。你怎样看嫡长子继承制和李世民的玄武门之变?

该制不利于选举贤能的人统治国家,且容易造成皇室内部争夺帝位的残酷斗争,玄武门之变就体现了这种残酷性,但这场斗争并未影响唐朝的稳固基业,反而将唐朝推向更为辉煌的发展阶段。

例:四位同学围绕发动“玄武门之变”这件事,就如何评价唐太宗发生了激烈的争论,请问你认同谁的观点( ) A.李世民杀兄夺位,残忍至极,功绩再大也不值得肯定 B.尽管李世民遭到李建成、李元吉的暗算,他也应该无条件避让 C.根据古代中国的宗法制原则,李世民根本无法继承帝位 D.尽管李世民登基名不正言不顺,但这无法改变他中国古代杰出政治家的历史地位

解析:选D 从道德层面看,“玄武门之变”有违血缘亲情,而且李世民登基违背了嫡长子继承原则,属于名不正言不顺。但从政治层面看,李世民仍是中国古代杰出的政治家。

“贞观之治”的出现

626年,李世民登上皇位,他就是唐太宗。唐太宗对隋朝的灭亡深有感触,经常与大臣议论历代兴衰往事,对“民惟邦本,本固邦宁”的道理深信不疑。他选贤任能,虚怀纳谏,励精图治,使唐朝政治清明,社会稳定,经济恢复和发展,出现了“贞观之治”的局面。

唐太宗选官不拘一格,“内举不避亲,外举不避仇”。魏征曾为太子做谋士,但他为人刚直,李世民就任用他为谏议大夫、宰相。魏征果然不负所望,共进谏200多次,纠正唐太宗的偏失,成为唐太宗的一面“镜子”。唐太宗求贤若渴,用人扬长避短。他看到房玄龄和杜如晦虽不善处理琐事,但一个能谋,一个善断,就分别提拔他们为左右仆射,掌握尚书省实权。

【学思之窗】

一日万机,一人听断,虽复忧劳,安能尽善?——唐太宗

想一想,这些名言对一个封建帝王会产生什么作用?

兼听则明,偏听则暗。——魏征

答案提示:前者有利于封建帝王明确,要更为有效地治理国家,必须选拔最为适当的官员去完成各项施政措施,皇帝事必躬亲未必能够高效、全面地完成各项治理国家的事务。作为一国之君,最应具备的是把握统治策略、制定统治大政方针的能力和知人善任的本领。后者则提示封建帝王,必须多方听取不同意见和建议,才能做出正确的抉择,而偏听则往往带来判断的失误,滋生帝王的骄纵思想。

为了医治战争创伤,唐太宗实行休养生息的政策,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋。他反复强调“存百姓”的思想。在他统治的23年间,全国的户数增加了将近一倍。

唐太宗从民本思想出发,慎用刑罚,认为“死者不可再生,用法务在宽简”。唐太宗统治时期制定的法律《唐律》,体现仁义为本、刑罚为末的原则,比《隋律》减少160多条死刑条款。当时人这样描述唐初的社会:囹圄常空,马牛布野,外户不闭,粮价低廉。

唐太宗主张文德治国,崇儒尊孔。他完善科举制,提高进士科地位。看到进士科人才济济,他高兴地说:“天下英雄,入吾彀中矣。”有人作诗道:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”科举制也推动封建文化向高峰发展。

促进民族团结和发展

唐朝初年,中国北方的突厥、西部的薛延陀、吐蕃等少数民族经常骚扰边境。突厥遣使到长安时,“颇多横恣”。唐高祖因为中原未定,采取息事宁人的态度。随着唐朝全国统治的稳定与发展,唐太宗开始着手经营中国边疆,揭开中国民族关系史的新篇章。629年以后,唐太宗派李勋和李靖等大将分别讨伐,随后采取“战而后和”的策略,对不同的民族地区采取不同的统治措施。

东突厥部众约10万人归附唐朝后,唐太宗允许他们一部分人迁到中国内地,大部分仍居原处,唐朝在那里设置羁縻府州,以突厥首领为都督、刺史,这些官职可以世袭。此后,羁縻府州成为唐代管辖民族地区的一种地方制度,唐代在周边地区共设置几百个羁縻府州。630年,西北各族首领请尊唐太宗为各族共同的大首领——“天可汗”,唐太宗欣然接受。他们的后嗣由唐朝册封。唐朝在攻下西突厥后,设置安西都护府,管辖西域地区。统一多民族国家进入鼎盛时期。

吐蕃王朝赞普松赞干布遣使来长安,请求与唐通婚,唐太宗决定以宗室女文成公主和亲。松赞干布以恭敬的子婿之礼前往河源迎亲,并在吐蕃为文成公主修建唐式宫室。和亲使唐朝与边疆民族地方政权的关系变成“翁婿”关系。

阎立本《步辇图》描绘松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景

文成公主

松赞干布

布达拉宫

唐蕃和亲后,文成公主带去中原的谷物蔬菜种子、各色工匠、书籍、农具制造和冶金等技术,带去了中原的文化。松赞干布还派贵族子弟到内地学习《诗》《书》。唐诗《陇西行》写道:自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。这是和亲对民族融合作用的写照。

唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”唐太宗的民族团结政策使少数民族首领对唐朝忠心耿耿,愿意“世为唐臣”。

【历史纵横】

唐皇室有“胡人”血统。唐高祖的母亲独孤氏是隋文帝独孤皇后的姐妹;唐太宗的母亲窦氏、皇后长孙氏,唐睿宗的皇后窦氏,都是鲜卑人后裔。唐朝皇室的“胡人”血统,反映了中国各民族之间的交流与融合。

开放的对外政策

唐太宗对中外交往采取积极友好的态度,对中外文化采取开放的政策。随着“贞观之治”的出现,唐朝与世界的交往日益增多。亚非地区许多国家的使者、商贾、学者、艺术家、僧侣等不断来唐朝访问。唐朝政府在六部下设鸿胪寺作为接待各国使者的官方机构。

那时与唐朝交往的国家有七十多个。唐朝政府鼓励外国商人到中国贸易,不许官吏加重税收,允许他们在中国居住、做官,与中国人通婚。对与中国相隔较远的堕婆登、拂琳"遣使来唐,唐太宗都复信答礼,并回赠物品。都城长安不仅是国内各民族的大都会,也成了世界性的大都会。

对于外来宗教,唐太宗提出“示存异方之教”。佛教经典大量传入中国,并被译成汉文,大大推动了古代翻译事业的发展,景教、回教、摩尼教也传入中国。贞观二年,唐朝高僧玄奘去天竺取佛经,历经十几年,带回六百多部经论,还有佛像、舍利、花果种子,为中印文化交流作出巨大贡献。唐太宗在洛阳亲自召见了玄奘,他还对侍臣说:“朕今观法师词论典雅,风节贞峻,非惟不愧古人,亦乃出之更远。”

玄奘从天竺取经返唐,官员、僧侣和佛教信徒在路边迎接取经队伍和经书

朝鲜、日本僧人慕名到唐都游学,唐太宗时常召见他们,他们学成后又将所学传到朝鲜、日本。长安成为西来佛教东传的中转圣地。唐太宗对外来文化采取兼收并蓄的方针,为中国文化增添了多元的色彩。

在朝鲜半岛上,中国的古代典籍、诗歌、艺术、典章制度等广泛传播,高丽、百济,特别是新罗,大量地吸收汉文化。贞观年间,日本的遣唐使、僧侣陆续来到中国学习,推动了日本学习唐朝文化、废除氏族制度的“大化改新”,大大促进了日本的封建化过程。

晚年的反省

贞观后期,随着隋亡的教训渐渐远去,唐太宗还是有了一些变化。以纳谏而论,魏征曾说:贞观初年,他听到直谏“悦而从之”,贞观中期,“勉强受谏”,“渐恶直言”。魏征死后,他对进谏者常“面加穷诘”,他的内兄、宰相长孙无忌都以“陛下无失”来回应他。他虽然也提倡节俭戒奢,爱民恤民,但还是大修大明宫、飞山宫、翠微宫、玉华宫。晚年的唐太宗仍要求大臣进谏,他还撰写《帝范》,反省自己的过失。

唐太宗起初对求仙炼丹很不以为然,得痈疮后他也开始服丹药。649年,51岁的唐太宗因丹毒发作而逝。他对自己一生的评价是:“济育苍生,其益多,平定寰宇,其功大,益多损少。”唐太宗对自己一生“功大过小”的评价是贴切的。

【资料回放】

唐太宗在《帝范》中写道:“若崇美以广德,则业泰身安,若肆情以从非,则业倾身丧。且成迟败速者国基也,失易得难者天位也。可不惜哉?!可不慎哉?!”

从这段话中你怎样看晚年的唐太宗?

答案提示:表现了唐太宗晚年具有非常深刻的反省意识和能力。为了能将国基与帝业稳固下去,他对继承者提出了终其一生总结出的为君之道,特别是作为封建帝王应该拥有的品德和修养,对国家、百姓的责任。由此可以说明唐太宗的确是我国古代历史上非常杰出的政治家。

(一)本课测评

1,分析“贞观之治”出现的原因及表现。

答案提示:唐太宗统治时期能够汲取隋朝灭亡的教训,居安思危,任用贤良,虚怀纳谏,实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策,文德治国,完善科举,延揽人才,因而形成贞观之治的局面。其表现是政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣、国泰民安。

2.探讨唐太崇在推动封建社会发展中的历史作用。

思路引领:唐太宗统治时期,在政治、经济、民族关系、对外关系、文化方面都采取了哪些政策、措施?这些措施使唐朝出现了怎样的局面?对以后中国封建社会的鼎盛起到什么作用?其统治思想对后世统治者有何意义?

答案提示:唐太宗是中国封建社会的一代明君。他统治时期,能够汲取隋亡教训,居安思危,任用贤良,知人善任,虚怀纳谏,实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策和文德治国的思想,大大完善科举制,对少数民族采取安抚、怀柔政策,对外采取积极友好开放的政策。这一系列政策措施为唐王朝带来了政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣的升平景象,形成贞观之治的局面,为后世的开元盛世打下了坚实的基础。而唐太宗一生的为君之道,特别是其晚年的反省和总结,也为中国封建统治者提供了富有借鉴意义的思想。因此,唐太宗作为我国古代历史上杰出的政治家,对推动封建社会的发展做出了重大贡献。

3.唐朝的文化对朝鲜、日本有什么影响?这与唐太宗实行的对外政策有什么关系?

思路引领:朝鲜、日本是通过怎样的方式学习唐朝先进文化的?唐文化在朝鲜半岛和日本都有怎样的作用?唐太宗的对外政策是否有利于中国先进文化的传播?

答案提示:唐朝文化对朝鲜、日本具有强大的吸引力,使得其僧人、学者慕名而来,接受盛唐文化的熏陶。在朝鲜半岛,中国古代典籍、诗歌、艺术、典章制度得到广泛传播;而日本遣唐使、僧人对唐文化的研究促成其国内的大化改新,大大促进了日本封建化的进程。唐文化对朝鲜、日本的巨大影响恰恰说明唐太宗时期实行的是积极开放、兼容并蓄的对外政策,这非常有利于中外交往的发展和中国先进文化的传播

一、玄武门之变

1.建功立业

(1)劝说李渊在晋阳起兵,推翻隋朝。

(2)为李渊称帝和铲平割据势力、统一全国,立下汗马功劳。

(3)统一战争胜利后,被李渊加号“天策上将、陕东道大行台,位在王公上”。

2.夺取王位

(1)统一后,设立“文学馆”,收罗人才。

(2)收买太子府的心腹人员。

(3)发动“玄武门之变”,最终登基。

本节知识小结

二、“贞观之治”的出现

1.表现:政治清明,社会稳定,经济恢复和发展。

2.原因

(1)吸取隋朝灭亡的教训。

(2)选贤任能,虚怀纳谏

①重用太子谋士魏征。

②用人扬长避短,提拔房玄龄和杜如晦为左右仆射。

(3)实行休养生息政策,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋,反复强调“存百姓”的思想。

(4)以民为本,慎用刑法:制定《唐律》,体现仁义为本,刑罚为末的原则。

(5)文德治国:完善科举制,提高进士科地位。

三、促进民族团结和发展

1.背景

(1)唐初,中国北方、西部少数民族经常骚扰边境。唐高祖采取息事宁人的态度。

(2)唐太宗巩固统治后,开始经营边疆。

2.措施

(1)武力征讨:先分别讨伐,后采取“战而后和”的策略。

(2)设置机构:在东突厥,设羁縻府州;在西突厥,设安西都护府,管辖西域地区。

(3)册封后嗣:630年,接受“天可汗”的尊称,册封西北各族首领后嗣。

(4)和亲通婚:唐太宗派文成公主入藏与松赞干布和亲。

3.影响:唐太宗的民族团结政策使少数民族首领愿意“世为唐臣”。

四、开放的对外政策

1.表现

(1)积极开放的政策:交往的范围广,设置鸿胪寺作为接待各国使者的官方机构。鼓励外国商人到中国贸易,允许他们在中国居住、做官,与中国人通婚。

(2)宽容的宗教政策:佛教经典大量传入中国,并被译为汉文,派玄奘到天竺取佛经。

2.作用

(1)唐太宗对外来文化采取开放的方针,为中国文化增添了多元的色彩。

(2)使朝鲜、日本等国家得到发展,加快了日本的封建化进程。

知识点拨 唐太宗对外政策的特点是对外开放,兼收并蓄。这一政策体现了大国、强国的气派,对待东西方文化十分大度和宽容。

五、晚年的反省

1.晚年的过失:鲜有纳谏,大修宫殿。

2.反省与自我评价:撰写《帝范》,反省过失;评价自己“功大过小”。

知识点拨 唐太宗晚年的反省表明他是一位具有极强的反思能力和自我批判精神的帝王,作为一位封建帝王,有这种品质是难能可贵的。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

选修4

1.2大唐盛世的奠基人唐太宗

唐太宗李世民亲历隋末农民大起义,经常反思隋朝的盛衰兴亡。他对朝臣们说:人君依靠国家,国家依靠民众,剥夺民众来奉养人君,好比割身上的肉来充饥,腹饱了身也就毙命,君富了国也就灭亡。所以人君的灾祸不是从外面而来,而是由自己造成的。人君嗜欲太盛就要多费财物,多费财物就要加重赋税,加重赋税民众就要愁苦,民众愁苦国家就要危殆,国家危殆了人君哪得不丧亡。唐太宗对君、国、民之间关系的认识,深深地影响了他的治国之道。

玄武门之变

隋朝末年,农民大起义爆发后,自小演习骑射、研读兵书的青年李世民,追随任太原留守的父亲李渊镇压农民起义。他判断隋朝气数已尽,果断地劝说李渊在太原东南的晋阳起兵,终于推翻了隋朝。李世民为李渊称帝和铲平割据势力、统一全国,立下汗马功劳。

随唐太宗征战的坐骑——飒露紫的浮雕

统一战争胜利后,李世民身披黄金甲,率铁骑万匹,凯旋长安。唐高祖李渊为他加号“天策上将”,位在王公上。统一以后,李世民设立“文学馆”,收罗四方名士,使他们成为自己的政治顾问。太子李建成感到了严重的威胁,太子府的谋士魏征给他出主意,建议他出兵攻打割据势力的余部,与李世民争夺军功。太子与李渊的四子齐王李元吉结成反李世民联盟,几次想加害李世民,并设计策将他的智囊房玄龄、杜如晦调走。

由于太子与齐王的联合排挤,李世民在军事上处于劣势。但是,他成功地收买了太子府的心腹人员。李世民得知太子谋害自己的计划后,当机立断,先发制人。他一面在宫城北门玄武门作了秘密布置,一面向李渊告状,等待李渊次日召太子和齐王上朝质问。在李建成和李元吉过玄武门入朝之际,李世民一箭射死李建成,李世民的大将尉迟敬德射杀李元吉。这就是“玄武门之变”。李渊惊愕地得到这一消息,已无可奈何,只好下诏立李世民为太子。

玄武门之变

【学思之窗】

西周时期,王位嫡长子继承制确立,成为保证国家最高权力在一家一姓内部和平过渡的理想模式。但是,有时或因嫡出无人,或皇帝以个人好恶“废嫡立爱”,或权臣、外戚干扰破坏,继承皇位的并非都是嫡长子。加上嫡长子继承制既不凭贤能,也不靠功勋,嫡长子的品质与君主专制政体的需要之间常常脱节,于是皇位的继承经常伴随着血腥与宫廷阴谋。你怎样看嫡长子继承制和李世民的玄武门之变?

该制不利于选举贤能的人统治国家,且容易造成皇室内部争夺帝位的残酷斗争,玄武门之变就体现了这种残酷性,但这场斗争并未影响唐朝的稳固基业,反而将唐朝推向更为辉煌的发展阶段。

例:四位同学围绕发动“玄武门之变”这件事,就如何评价唐太宗发生了激烈的争论,请问你认同谁的观点( ) A.李世民杀兄夺位,残忍至极,功绩再大也不值得肯定 B.尽管李世民遭到李建成、李元吉的暗算,他也应该无条件避让 C.根据古代中国的宗法制原则,李世民根本无法继承帝位 D.尽管李世民登基名不正言不顺,但这无法改变他中国古代杰出政治家的历史地位

解析:选D 从道德层面看,“玄武门之变”有违血缘亲情,而且李世民登基违背了嫡长子继承原则,属于名不正言不顺。但从政治层面看,李世民仍是中国古代杰出的政治家。

“贞观之治”的出现

626年,李世民登上皇位,他就是唐太宗。唐太宗对隋朝的灭亡深有感触,经常与大臣议论历代兴衰往事,对“民惟邦本,本固邦宁”的道理深信不疑。他选贤任能,虚怀纳谏,励精图治,使唐朝政治清明,社会稳定,经济恢复和发展,出现了“贞观之治”的局面。

唐太宗选官不拘一格,“内举不避亲,外举不避仇”。魏征曾为太子做谋士,但他为人刚直,李世民就任用他为谏议大夫、宰相。魏征果然不负所望,共进谏200多次,纠正唐太宗的偏失,成为唐太宗的一面“镜子”。唐太宗求贤若渴,用人扬长避短。他看到房玄龄和杜如晦虽不善处理琐事,但一个能谋,一个善断,就分别提拔他们为左右仆射,掌握尚书省实权。

【学思之窗】

一日万机,一人听断,虽复忧劳,安能尽善?——唐太宗

想一想,这些名言对一个封建帝王会产生什么作用?

兼听则明,偏听则暗。——魏征

答案提示:前者有利于封建帝王明确,要更为有效地治理国家,必须选拔最为适当的官员去完成各项施政措施,皇帝事必躬亲未必能够高效、全面地完成各项治理国家的事务。作为一国之君,最应具备的是把握统治策略、制定统治大政方针的能力和知人善任的本领。后者则提示封建帝王,必须多方听取不同意见和建议,才能做出正确的抉择,而偏听则往往带来判断的失误,滋生帝王的骄纵思想。

为了医治战争创伤,唐太宗实行休养生息的政策,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋。他反复强调“存百姓”的思想。在他统治的23年间,全国的户数增加了将近一倍。

唐太宗从民本思想出发,慎用刑罚,认为“死者不可再生,用法务在宽简”。唐太宗统治时期制定的法律《唐律》,体现仁义为本、刑罚为末的原则,比《隋律》减少160多条死刑条款。当时人这样描述唐初的社会:囹圄常空,马牛布野,外户不闭,粮价低廉。

唐太宗主张文德治国,崇儒尊孔。他完善科举制,提高进士科地位。看到进士科人才济济,他高兴地说:“天下英雄,入吾彀中矣。”有人作诗道:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”科举制也推动封建文化向高峰发展。

促进民族团结和发展

唐朝初年,中国北方的突厥、西部的薛延陀、吐蕃等少数民族经常骚扰边境。突厥遣使到长安时,“颇多横恣”。唐高祖因为中原未定,采取息事宁人的态度。随着唐朝全国统治的稳定与发展,唐太宗开始着手经营中国边疆,揭开中国民族关系史的新篇章。629年以后,唐太宗派李勋和李靖等大将分别讨伐,随后采取“战而后和”的策略,对不同的民族地区采取不同的统治措施。

东突厥部众约10万人归附唐朝后,唐太宗允许他们一部分人迁到中国内地,大部分仍居原处,唐朝在那里设置羁縻府州,以突厥首领为都督、刺史,这些官职可以世袭。此后,羁縻府州成为唐代管辖民族地区的一种地方制度,唐代在周边地区共设置几百个羁縻府州。630年,西北各族首领请尊唐太宗为各族共同的大首领——“天可汗”,唐太宗欣然接受。他们的后嗣由唐朝册封。唐朝在攻下西突厥后,设置安西都护府,管辖西域地区。统一多民族国家进入鼎盛时期。

吐蕃王朝赞普松赞干布遣使来长安,请求与唐通婚,唐太宗决定以宗室女文成公主和亲。松赞干布以恭敬的子婿之礼前往河源迎亲,并在吐蕃为文成公主修建唐式宫室。和亲使唐朝与边疆民族地方政权的关系变成“翁婿”关系。

阎立本《步辇图》描绘松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景

文成公主

松赞干布

布达拉宫

唐蕃和亲后,文成公主带去中原的谷物蔬菜种子、各色工匠、书籍、农具制造和冶金等技术,带去了中原的文化。松赞干布还派贵族子弟到内地学习《诗》《书》。唐诗《陇西行》写道:自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。这是和亲对民族融合作用的写照。

唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”唐太宗的民族团结政策使少数民族首领对唐朝忠心耿耿,愿意“世为唐臣”。

【历史纵横】

唐皇室有“胡人”血统。唐高祖的母亲独孤氏是隋文帝独孤皇后的姐妹;唐太宗的母亲窦氏、皇后长孙氏,唐睿宗的皇后窦氏,都是鲜卑人后裔。唐朝皇室的“胡人”血统,反映了中国各民族之间的交流与融合。

开放的对外政策

唐太宗对中外交往采取积极友好的态度,对中外文化采取开放的政策。随着“贞观之治”的出现,唐朝与世界的交往日益增多。亚非地区许多国家的使者、商贾、学者、艺术家、僧侣等不断来唐朝访问。唐朝政府在六部下设鸿胪寺作为接待各国使者的官方机构。

那时与唐朝交往的国家有七十多个。唐朝政府鼓励外国商人到中国贸易,不许官吏加重税收,允许他们在中国居住、做官,与中国人通婚。对与中国相隔较远的堕婆登、拂琳"遣使来唐,唐太宗都复信答礼,并回赠物品。都城长安不仅是国内各民族的大都会,也成了世界性的大都会。

对于外来宗教,唐太宗提出“示存异方之教”。佛教经典大量传入中国,并被译成汉文,大大推动了古代翻译事业的发展,景教、回教、摩尼教也传入中国。贞观二年,唐朝高僧玄奘去天竺取佛经,历经十几年,带回六百多部经论,还有佛像、舍利、花果种子,为中印文化交流作出巨大贡献。唐太宗在洛阳亲自召见了玄奘,他还对侍臣说:“朕今观法师词论典雅,风节贞峻,非惟不愧古人,亦乃出之更远。”

玄奘从天竺取经返唐,官员、僧侣和佛教信徒在路边迎接取经队伍和经书

朝鲜、日本僧人慕名到唐都游学,唐太宗时常召见他们,他们学成后又将所学传到朝鲜、日本。长安成为西来佛教东传的中转圣地。唐太宗对外来文化采取兼收并蓄的方针,为中国文化增添了多元的色彩。

在朝鲜半岛上,中国的古代典籍、诗歌、艺术、典章制度等广泛传播,高丽、百济,特别是新罗,大量地吸收汉文化。贞观年间,日本的遣唐使、僧侣陆续来到中国学习,推动了日本学习唐朝文化、废除氏族制度的“大化改新”,大大促进了日本的封建化过程。

晚年的反省

贞观后期,随着隋亡的教训渐渐远去,唐太宗还是有了一些变化。以纳谏而论,魏征曾说:贞观初年,他听到直谏“悦而从之”,贞观中期,“勉强受谏”,“渐恶直言”。魏征死后,他对进谏者常“面加穷诘”,他的内兄、宰相长孙无忌都以“陛下无失”来回应他。他虽然也提倡节俭戒奢,爱民恤民,但还是大修大明宫、飞山宫、翠微宫、玉华宫。晚年的唐太宗仍要求大臣进谏,他还撰写《帝范》,反省自己的过失。

唐太宗起初对求仙炼丹很不以为然,得痈疮后他也开始服丹药。649年,51岁的唐太宗因丹毒发作而逝。他对自己一生的评价是:“济育苍生,其益多,平定寰宇,其功大,益多损少。”唐太宗对自己一生“功大过小”的评价是贴切的。

【资料回放】

唐太宗在《帝范》中写道:“若崇美以广德,则业泰身安,若肆情以从非,则业倾身丧。且成迟败速者国基也,失易得难者天位也。可不惜哉?!可不慎哉?!”

从这段话中你怎样看晚年的唐太宗?

答案提示:表现了唐太宗晚年具有非常深刻的反省意识和能力。为了能将国基与帝业稳固下去,他对继承者提出了终其一生总结出的为君之道,特别是作为封建帝王应该拥有的品德和修养,对国家、百姓的责任。由此可以说明唐太宗的确是我国古代历史上非常杰出的政治家。

(一)本课测评

1,分析“贞观之治”出现的原因及表现。

答案提示:唐太宗统治时期能够汲取隋朝灭亡的教训,居安思危,任用贤良,虚怀纳谏,实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策,文德治国,完善科举,延揽人才,因而形成贞观之治的局面。其表现是政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣、国泰民安。

2.探讨唐太崇在推动封建社会发展中的历史作用。

思路引领:唐太宗统治时期,在政治、经济、民族关系、对外关系、文化方面都采取了哪些政策、措施?这些措施使唐朝出现了怎样的局面?对以后中国封建社会的鼎盛起到什么作用?其统治思想对后世统治者有何意义?

答案提示:唐太宗是中国封建社会的一代明君。他统治时期,能够汲取隋亡教训,居安思危,任用贤良,知人善任,虚怀纳谏,实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策和文德治国的思想,大大完善科举制,对少数民族采取安抚、怀柔政策,对外采取积极友好开放的政策。这一系列政策措施为唐王朝带来了政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣的升平景象,形成贞观之治的局面,为后世的开元盛世打下了坚实的基础。而唐太宗一生的为君之道,特别是其晚年的反省和总结,也为中国封建统治者提供了富有借鉴意义的思想。因此,唐太宗作为我国古代历史上杰出的政治家,对推动封建社会的发展做出了重大贡献。

3.唐朝的文化对朝鲜、日本有什么影响?这与唐太宗实行的对外政策有什么关系?

思路引领:朝鲜、日本是通过怎样的方式学习唐朝先进文化的?唐文化在朝鲜半岛和日本都有怎样的作用?唐太宗的对外政策是否有利于中国先进文化的传播?

答案提示:唐朝文化对朝鲜、日本具有强大的吸引力,使得其僧人、学者慕名而来,接受盛唐文化的熏陶。在朝鲜半岛,中国古代典籍、诗歌、艺术、典章制度得到广泛传播;而日本遣唐使、僧人对唐文化的研究促成其国内的大化改新,大大促进了日本封建化的进程。唐文化对朝鲜、日本的巨大影响恰恰说明唐太宗时期实行的是积极开放、兼容并蓄的对外政策,这非常有利于中外交往的发展和中国先进文化的传播

一、玄武门之变

1.建功立业

(1)劝说李渊在晋阳起兵,推翻隋朝。

(2)为李渊称帝和铲平割据势力、统一全国,立下汗马功劳。

(3)统一战争胜利后,被李渊加号“天策上将、陕东道大行台,位在王公上”。

2.夺取王位

(1)统一后,设立“文学馆”,收罗人才。

(2)收买太子府的心腹人员。

(3)发动“玄武门之变”,最终登基。

本节知识小结

二、“贞观之治”的出现

1.表现:政治清明,社会稳定,经济恢复和发展。

2.原因

(1)吸取隋朝灭亡的教训。

(2)选贤任能,虚怀纳谏

①重用太子谋士魏征。

②用人扬长避短,提拔房玄龄和杜如晦为左右仆射。

(3)实行休养生息政策,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋,反复强调“存百姓”的思想。

(4)以民为本,慎用刑法:制定《唐律》,体现仁义为本,刑罚为末的原则。

(5)文德治国:完善科举制,提高进士科地位。

三、促进民族团结和发展

1.背景

(1)唐初,中国北方、西部少数民族经常骚扰边境。唐高祖采取息事宁人的态度。

(2)唐太宗巩固统治后,开始经营边疆。

2.措施

(1)武力征讨:先分别讨伐,后采取“战而后和”的策略。

(2)设置机构:在东突厥,设羁縻府州;在西突厥,设安西都护府,管辖西域地区。

(3)册封后嗣:630年,接受“天可汗”的尊称,册封西北各族首领后嗣。

(4)和亲通婚:唐太宗派文成公主入藏与松赞干布和亲。

3.影响:唐太宗的民族团结政策使少数民族首领愿意“世为唐臣”。

四、开放的对外政策

1.表现

(1)积极开放的政策:交往的范围广,设置鸿胪寺作为接待各国使者的官方机构。鼓励外国商人到中国贸易,允许他们在中国居住、做官,与中国人通婚。

(2)宽容的宗教政策:佛教经典大量传入中国,并被译为汉文,派玄奘到天竺取佛经。

2.作用

(1)唐太宗对外来文化采取开放的方针,为中国文化增添了多元的色彩。

(2)使朝鲜、日本等国家得到发展,加快了日本的封建化进程。

知识点拨 唐太宗对外政策的特点是对外开放,兼收并蓄。这一政策体现了大国、强国的气派,对待东西方文化十分大度和宽容。

五、晚年的反省

1.晚年的过失:鲜有纳谏,大修宫殿。

2.反省与自我评价:撰写《帝范》,反省过失;评价自己“功大过小”。

知识点拨 唐太宗晚年的反省表明他是一位具有极强的反思能力和自我批判精神的帝王,作为一位封建帝王,有这种品质是难能可贵的。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治家

- 第1课 统一中国的第一个皇帝秦始皇

- 第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗

- 第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

- 第二单元 东西方的先哲

- 第1课 儒家文化创始人孔子

- 探究活动课一 追寻孔子的足迹

- 第2课 西方哲学的代表柏拉图

- 第3课 古希腊文化的集大成者亚里士多德

- 第三单元 欧美资产阶级革命时代的杰出人物

- 第1课 英国革命的领导者克伦威尔

- 第2课 美国国父华盛顿

- 第3课 一代雄狮拿破仑

- 第四单元 亚洲觉醒的先躯

- 第1课 中国民主革命的先行者孙中山

- 第2课 圣雄甘地

- 第3课 新土耳其的缔造者凯末尔

- 第五单元 无产阶级革命家

- 第1课 科学社会主义的奠基人马克思

- 第2课 无产阶级革命导师恩格斯

- 第3课 第一个社会主义国家的缔造者列宁

- 第4课 新中国的缔造者毛泽东

- 第5课 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平

- 探究活动课二 春天的故事

- 第六单元 杰出的科学家

- 第1课 杰出的中医药学家李时珍

- 第2课 中国铁路之父詹天佑

- 第3课 中国地质力学的奠基人李四光

- 第4课 近代科学之父牛顿

- 第5课 20世纪的科学伟人爱因斯坦