人教新课标高中语文必修三第5课《杜甫诗三首》同步试卷

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中语文必修三第5课《杜甫诗三首》同步试卷 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-01 10:45:35 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教新课标高中语文必修三第5课《杜甫诗三首》同步试卷

单选题

1.下列划线字的注音,完全正确的一项是(??? )

A.?暮砧(zhē_n???_??????·_污(zhàn)??? 苫子(shān)??? 妥帖(tiē)

B.?凋伤(diāo) ??绸缪(chóu)? ??倜傥(tì)?? ???啁啾(chóu)

C.?朔漠(shuò) ??塑料(suò)???? 唆使(suō)? ???朔风(shuò)

D.?潦倒(liáo)? ?官僚(liáo) ???撩拨(liáo)?? ?绸缪(móu)21cnjy.com

2.下列句子中划线词语的解释,不正确的一项是(??? )

A.?玉露凋伤枫树林 ???凋伤:草木凋落衰败。艰难苦恨繁霜鬓???? ??繁:增多。????????

B.?渚清沙白鸟飞回 ???渚:水中小块陆地潦倒新停浊酒杯 ??????潦倒:衰颓,失意

C.?画图省识春风面? ??省:曾经一去紫台连朔漠 ??????去:离开???????

D.?艰难苦恨繁霜鬓 ???苦:极渚清沙白鸟飞回 ??????回:回旋2·1·c·n·j·y

3.关于《杜甫诗三首》,下列说法中不正确的一项是(??? )

A.?本课所选三首诗都写于杜甫_??¨?¤??·??±???????_两年中,都是律诗,显示出诗人非凡的艺术功力,表现出沉实高华的特点。

B.?《秋兴八首》这组诗是在安史之乱结束,国家仍然动荡不安,诗人依旧客居他乡的社会背景下写成的。

C.?《咏怀古迹》是组诗,共五首,这里选的是第三首,作者借王昭君的事迹,抒发了自己的爱国情怀。

D.?《登高》写于唐代宗大历二年的重阳节,诗人登高望远,抒发自己年迈多病、感时伤世和寄寓异乡的悲苦之情。21教育网

4.选出对《登高》这首诗赏析不正确的一项( )

A.?前四句写登高见_é?????é??è????????_夔州的特定环境,诗人以“风急”二字带动全联,然后随着视线的移动依次引出“天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,这一联对仗工整,读来富有节奏感,共十四个字,字字精当,无一虚设,体现了杜甫非凡的艺术功力。

B.?颔联集中表现了夔州秋天的典型特征,诗人仰望茫无边际、萧萧而下的树叶和奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时也深沉地抒发了自己的情怀,沉郁悲凉的诗句显示诗人出神入化的笔力。

C.?前两联极力描写秋景,直至颈联才点出一个“秋”字,“独登台”表明诗人是在高处远眺,“悲秋”二字写得沉痛,秋天不一定可悲,只是诗人目睹苍凉悲壮的秋景不由想到自己沦落异乡、年老多病的处境,故而生出无限的悲愁之绪。

D.?颈联中的“万里”“百年”和上联中的“无边”“不尽”遥相呼应,使读者想到诗人的愁苦孤独就像落叶和江水一样,推排不尽,驱赶不绝。诗至此已给客居思乡的一般含义添上了久客孤独的内容,增入悲秋苦病的情思,融入离乡万里、人到暮年的感慨,诗意显得更加深沉。【来源:21·世纪·教育·网】

5.下列对“重阳节”的解说,正确的一项是(???? )

A.?千百年来,我国_?????°é??é??è?????_节俗是完全一致的,人们都要登高避祸,饮菊花酒,佩戴茱萸。吃重阳糕,祭祀灶神。

B.?重阳节的习俗是发展变化的,在不同的历史时期,人们赋予它不同的内涵。

C.?重阳节从古至今一直是一个喜庆祥和的节日,它寄托了人们对新生活的期盼,为眷恋生活的人们开辟了一片晴朗的天空。

D.?重阳节起源于古人祭祀大火的仪式,人们祭祀大火星,目的非常明确:就是为了避免在季节更替的时节感染时疚。21*cnjy*com

6.下列句子中与其他三句句式不相同的一项是( ???)

A.?青,取之于蓝而青于蓝???????????????????????????????????????B.?登高而招,臂非加长也

C.?冰,水为之,而寒于水???????????????????????????????????????D.?君子生非异也,善假于物也【出处:21教育名师】

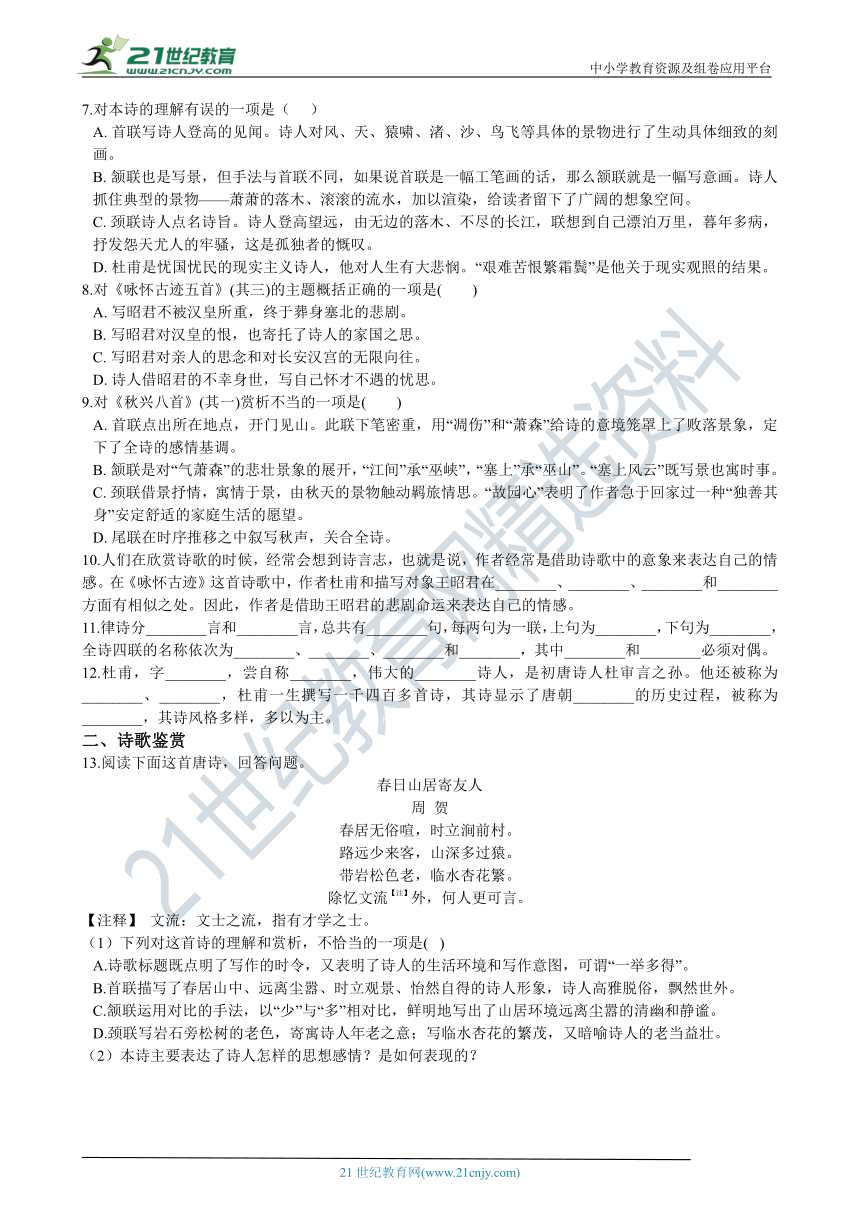

7.对本诗的理解有误的一项是( ???)

A.?首联写诗人登高的见闻。诗_??????é??????¤????_猿啸、渚、沙、鸟飞等具体的景物进行了生动具体细致的刻画。?????????

B.?颔联也是写景,但手法与首联不同,如果说首联是一幅工笔画的话,那么颔联就是一幅写意画。诗人抓住典型的景物——萧萧的落木、滚滚的流水,加以渲染,给读者留下了广阔的想象空间。

C.?颈联诗人点名诗旨。诗人登高望远,由无边的落木、不尽的长江,联想到自己漂泊万里,暮年多病,抒发怨天尤人的牢骚,这是孤独者的慨叹。

D.?杜甫是忧国忧民的现实主义诗人,他对人生有大悲悯。“艰难苦恨繁霜鬓”是他关于现实观照的结果。

8.对《咏怀古迹五首》(其三)的主题概括正确的一项是( )

A.?写昭君不被汉皇所_é???????????è??è??_塞北的悲剧。

B.?写昭君对汉皇的恨,也寄托了诗人的家国之思。

C.?写昭君对亲人的思念和对长安汉宫的无限向往。

D.?诗人借昭君的不幸身世,写自己怀才不遇的忧思。【版权所有:21教育】

9.对《秋兴八首》(其一)赏析不当的一项是( )

A.?首联点_????????¨??°??????_开门见山。此联下笔密重,用“凋伤”和“萧森”给诗的意境笼罩上了败落景象,定下了全诗的感情基调。

B.?颔联是对“气萧森”的悲壮景象的展开,“江间”承“巫峡”,“塞上”承“巫山”。“塞上风云”既写景也寓时事。

C.?颈联借景抒情,寓情于景,由秋天的景物触动羁旅情思。“故园心”表明了作者急于回家过一种“独善其身”安定舒适的家庭生活的愿望。

D.?尾联在时序推移之中叙写秋声,关合全诗。

10.人们在欣赏诗歌_??????????????????_会想到诗言志,也就是说,作者经常是借助诗歌中的意象来表达自己的情感。在《咏怀古迹》这首诗歌中,作者杜甫和描写对象王昭君在________、________、________和________方面有相似之处。因此,作者是借助王昭君的悲剧命运来表达自己的情感。

11.律诗分________言和________言,总共有________句,每两句为一联,上句为________,下句为________,全诗四联的名称依次为________、________、________和________,其中________和________必须对偶。?

12.杜甫,字_________????°?è???§°_________,伟大的________诗人,是初唐诗人杜审言之孙。他还被称为________、________,杜甫一生撰写一千四百多首诗,其诗显示了唐朝________的历史过程,被称为________,其诗风格多样,多以为主。 21教育名师原创作品

二、诗歌鉴赏

13.阅读下面这首唐诗,回答问题。

春日山居寄友人

周 贺

春居无俗喧,时立涧前村。

路远少来客,山深多过猿。

带岩松色老,临水杏花繁。

除忆文流【注】外,何人更可言。

【注释】 文流:文士之流,指有才学之士。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是(? )

A.诗歌标题既点明了_??????????????¤???_又表明了诗人的生活环境和写作意图,可谓“一举多得”。

B.首联描写了春居山中、远离尘嚣、时立观景、怡然自得的诗人形象,诗人高雅脱俗,飘然世外。

C.颔联运用对比的手法,以“少”与“多”相对比,鲜明地写出了山居环境远离尘嚣的清幽和静谧。

D.颈联写岩石旁松树的老色,寄寓诗人年老之意;写临水杏花的繁茂,又暗喻诗人的老当益壮。

(2)本诗主要表达了诗人怎样的思想感情?是如何表现的?

14.阅读下面这首诗,完成下列各题。

月圆①

【唐】杜甫

孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依。②

未缺③空山静,高悬列宿④稀。

故园松桂发,万里共清辉。

【注】①这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫所作。②这里指光彩更加柔美。③未缺:指月圆。④列宿:众星。21世纪教育网版权所有

(1)这首诗前六句描写了月圆之夜的那几幅画面?请用简洁的语言进行概括。

(2)本诗最后两句情感真挚,请从虚实结合的角度进行赏析。

三、语言表达

15.下面这段文字有五处用词不当,请指出并改正,使文段语言得体,逻辑严密。

他领导的机器人创新团队_è?·???????????????_事情传来,我顷刻止不住流下了眼泪。在完成这个项目的过程中,他们遇到过许多技术难关,就在前天还出现了突发状况,预想当天要完成的综合性运行检验无法进行。但整个团队通宵鏖战,用力攻坚,终于解决了问题。我为他们的成功而骄傲,更为他们面对难点的坚韧不拔的精神而感动。www.21-cn-jy.com

16.下面这段_?????????è????????_子中,句子内容有语序不当的,请找出来进行调整,使语意连贯、合理。

①“安史之乱”是唐代文学发展的一个转折点,也是唐朝由盛转衰的一个界标。②当时,诗人杜甫就以积极入世的精神,勇敢而忠实地反映现实生活,即使在大局极其危急的情况下,也从来没有失去信心。③在我国的诗坛上,杜甫的教育作用、美感作用和认识作用都是别人难以企及的。④这就是后人将其人尊为“诗圣”,将其作品尊为“诗史”的理由。 www-2-1-cnjy-com

答案解析部分

一、单选题

1. D

解析:A.玷污diàn,

B.啁啾zhōu,

?C.塑料sù。

故答案为:D

【点评】字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等,多音字注意据义定音。

2. A

解析:凋伤:使草木凋落衰败。

故答案为:A

【点评】_???è§?è????????è??_的意思,可以采取因文定义法:由于任何一个实词在特定的诗歌环境中只可能有一个意义,即根据具体的语境来判断某个实词的具体意项。答题时要把实词放回到语境中,结合上下文意思去理解。2-1-c-n-j-y

3. C

解析:C项,“抒发了自己的爱国情怀”错。

4. B

解析:“仰望”错误

5. B

解析:A.各地重阳节的节俗不是完全一致的,呈现了一定的地域色彩,如祭祀灶神就限

于江南地区。C.重阳节在古代曾经并不是一个喜庆祥和的节日,而是一个充满危险和灾祸的季节;D.人们祭祀大火星没有这么明确的目的;21·cn·jy·com

6. B

解析:文言文句式一般分为:宾语前置、定语后置、介词结构后置、省略句、判断句等。ACD三项是介词结构后置,B项没有特殊句式。【来源:21cnj*y.co*m】

7. C

解析:“怨天尤人”与“孤独者”错。杜甫忧国忧民的情怀是一贯的,他并不孤独。

8. D

解析:本诗是作_è?????????????????_君远嫁匈奴,客死他乡的悲剧,来抒发自己不被朝廷重用,怀才不遇的政治无奈,而不是ABC三项所说,ABC三项只能是评价得比较片面。 21*cnjy*com

【点评】此题考查_????????????è?????_主旨的把握程度。要想把握主旨,一定要学生通读课文,把握文章的整体内容,分清文章的文体。感受作者寄予作品中的感情倾向,这样才能更好的把握作品的主旨。

9. C

解析:“故园心”兼有故国之思、家国之痛之意。

【点评】此题考_????????????è??é??_诗歌四联的思想内容的了解程度。做该类题时,首先要通读全诗,在全面了解诗歌内容和基本把握诗歌所要表达的情感以及了解作者生平和性情的基础上,具体分析每一联的内容和艺术手法。

10.不得志;漂泊感;思乡情;悲剧命运

解析:在_??????????????????_作者总是通过各种方式,借助各种形象来表达自己对社会、对人生、对世界的观点和看法。在本诗中,作者也是借助王昭君的人生悲剧来表达自己政治不得志的无奈和悲哀。

【点评】该题考查学生对文学作品的鉴赏能力,做题之前,首先要学生通读全文,整体把握作品的思想内容,以及了解作者的生平、性情、思想等等,再结合作品内容从篇、段、句、字词等方面进行赏析。

11.五言;七言;8句;出句;对句;首联;颔联;颈联;尾联;颔联;颈联

解析:唐诗是_??????????????????_诗歌的高峰,期间涌现出了大量的大诗人,诗歌流派各异,数量众多,其中律师和绝句占大多数。律诗每首8句,有五言的,有七言的,每两句为一联。每联第一句为出句,第二句为对句。四联的名称依次是首联、颔联、颈联和尾联,其中,颔联和尾联必须对仗。

【点评】此题考查学生对古代文化常识有关知识的掌握能力。要求学生在平时学习的过程中,经常关注一些涉及到课文相关知识的课外内容,比如相关地文体知识以及天文、节气、地理、宗教等等方面的知识。

12.子美;少陵野老;现实主义;杜拾遗;杜工部;由盛转衰;“史诗”沉郁悲怆

解析:【分_??????????????????_子美,尝自称少陵野老,伟大的现实主义诗人,是初唐诗人杜审言之孙。他还被称为杜拾遗、杜工部,杜甫一生撰写一千四百多首诗,其诗显示了唐朝由盛转衰的历史过程,被称为“史诗”,其诗风格多样,多以沉郁悲怆为主。

【点评】该题考查学生对相关文学常识的识记、掌握能力。要求学生学习时要准确记忆相关地作家、作品常识以及所涉及到的问题方面的常识。

二、诗歌鉴赏

13. (1)_D

???2??????_诗主要表达了诗人对山林春景和隐居生活的喜爱之情,以及对志趣相投的文友的喜爱之情。①借景抒情。借春日山居所见之景寄寓自己内心对山林春景的喜爱之情。②直抒胸臆。“除忆”两句写面对眼前山居的春景,除了能和文友分享外,无人可以分享,抒发了对志趣相投的文友的思念之情。

解析:⑴D项_,?????????è?????_年老之意,写临水杏花的繁茂,又暗喻诗人的老当益壮"错误。颈联写景,只是借以抒发诗人对山居春色的喜爱之情。故选D。

⑵本诗写于诗人隐居期间,诗人才华横溢,高朋甚多。本诗表达了诗人对山林春景和隐居生活的喜爱之情,以及对志趣相投的文友的思念之情。首联,“无俗喧”时立"写出了诗人远离尘嚣的怡然自得的形象;颌联,以少来客”与多过猿相对比,突出了山居环境的清幽和静谧;颈联,以岩石、松树、杏花等描写环境的清幽,表达了对山林春景的喜爱之情。尾联,写诗人居于山中,面对春景,除了能和文友分享之外,无人可以分享,表现了自己志趣的高雅,抒发了对友人的思念之情。无人可以分享,表现了自己志趣的高雅,抒发了念友的深情。

故答案为:⑴D

⑵_???è?????è??è?¨è??_了诗人对山林春景和隐居生活的喜爱之情,以及对志趣相投的文友的喜爱之情。①借景抒情。借春日山居所见之景寄寓自己内心对山林春景的喜爱之情。②直抒胸臆。“除忆”两句写面对眼前山居的春景,除了能和文友分享外,无人可以分享,抒发了对志趣相投的文友的思念之情。

【点评】⑴本题_è???????????é??è??_文学作品的形象语言表达技巧及评价文学作品的思想内容和作者的观点态度的能力。本题考查对诗句的理解,采用了客观选择题的形式。各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象主题的鉴赏,考生解答时首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌青造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法。再对照选项一确认 ,得出答案。

⑵本题考查学生分析诗歌内容,鉴赏诗歌情感的基本能力。解答此类题目,需要学生准确细致把握诗歌核心内容,侧重于把握诗歌的思想内涵,尤其是诗歌的情感韵致。

14. (1)孤月当空,_???è??????????????_映寒江,影动柴扉;月洒江波,浮光跃金;月照绮席,光彩交融;月挂空山,万籁俱静;月明中天,疏星寥落。

(2)遥想故园桂花开放,是虚写;眼前清辉,是实写。故园桂花正开放,虚中有实;万里清辉,实中有虚。虚实结合,表达诗人对家乡的深切思念,寄托了诗人渴望万家团圆的美好愿望。

解析:(1_??????é??è????????_生对文学形象的鉴赏能力。要求概括画面,这就需要对前六句进行逐句分析。首先要明确题干的要求,根据前六句的内容,概括描写的画面,这就要考虑前六句写了哪些景物,组成了怎样的画面。从内容上看前六句一句一景。概括诗句描写的画面,这样的题型学生平时训练很多,难度不大。但是本题要求概括前六句描写月夜的画面,在概括上增大了难度。第一、二两句描写一轮明月独悬高空,正对屋舍,月光照射在秋夜滚滚的江面之上,又反射到屋门之上闪动。第三、四句诗人从写江上的月光转到写屋内的月光,华丽的绮席被月光照射显得更加老旧。第五、六句诗人的视线从室内转到了室外,秋天的深夜里高悬着的一轮明月,照耀着幽深人少的山林。接着诗人又仰望夜空,看到月光皎洁,群星稀廖。前六句是一句一景。(2)题干中明确说明从虚实结合的角度进行赏析,实是眼前月景,虚是联想家乡亲人,表达对家乡亲人的思念之情。虚实结合的手法学生很熟,根据题干的提示,学生不难找出眼前景(实),想象景(虚),由此分析情感。本题考查学生对诗歌情感的赏析,但是题干已表明是从虚实结合的角度进行赏析,这就降低了难度。在平时的训练中,学生已经掌握了想象、移位、梦境等虚写的手法,眼前现实的景物是实写,这样学生分析起来有话可说,方向明确。最后七、八两句诗人由眼前的月亮想像到千里之外的家乡和亲人,联想到与他们远隔万里共沐月光。这些联想是虚写。自己长期滞留异乡,眼前的皓月引发诗人对家乡亲人的思念,只能借月亮遥遥地寄托一种对亲人的思念之情,和诗人的美好的愿望和真情的祝愿。

故答案为:⑴孤月当空_??????è???????????_月映寒江,影动柴扉;月洒江波,浮光跃金;月照绮席,光彩交融;月挂空山,万籁俱静;月明中天,疏星寥落。

⑵遥想故园桂花开放,是虚写;眼前清辉,是实写。故园桂花正开放,虚中有实;万里清辉,实中有虚。虚实结合,表达诗人对家乡的深切思念,寄托了诗人渴望万家团圆的美好愿望。

?【点评】分析诗歌的写景方式注意从顺序、着眼点和艺术手法的角度进行分析。顺序注意高低、俯仰、远近等,着眼点注意视觉、听觉、嗅觉、触觉等多角度写景;艺术手法注意是动静、虚实、对比、衬托等等表现手法和比喻、拟人、夸张等修辞方式。答题时结合诗句具体的分析。

三、语言表达

15.【答案_???_????????????_”改为“喜讯”;②“顷刻”改为“顿时”;③“预想”改为“计划”;④“用力”改为“努力”;⑤“难点”改为“困难”。

解析:“事情传来"_??????,??¤è?????_间不能搭配,可根据句意将"事情'改为"喜讯”,这样就可以与"传来搭配,而且意思也表达得很准确了;"顷刻"意指片刻,表示行动或事情在极短的时间内完成,根据句意,显然是不能准确表情达意的,可改用"顿时" ,顿时,指立刻。多用于叙述已过去的事情。预想,事先设想,不符句意,可改为"原本;“用力”,用劲,使劲,“攻坚”不是体力活,所以应将"用力“改为“努力" ,努力指用尽力气去做事情,后来指一种做事情的积极态度。 难点,指问题不容易解决的地方,它-般与"突破 相搭配。

故答案为:①“事情”改为“喜讯”;②“顷刻”改为“顿时”;③“预想”改为“计划”;④“用力”改为“努力”;⑤“难点”改为“困难”。

【点评】本题考查学_???è??è¨?è?¨è?????_体的能力。解答此类题目,通常考虑以下角度:文体色彩、语体色彩(口语与书面语)、感彩(褒义与贬义)、交际目的、交际场合、交际对象、交际手段的差异,还要注意敬词、谦词的使用、转述语言得体等等。21·世纪*教育网

16.①“安史之乱”是_????????±???è??è?°_的一个界标,也是唐代文学发展的一个转折点。③在我国的诗坛上,杜甫的认识作用、教育作用和美感作用都是别人难以企及的。

解析:第①_?????????è????????_变迁,然后再说文学的发展;第③句中并列短语的排列整体顺序应是“认识作用、教育作用和美感作用”,这样才符合认知规律。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

人教新课标高中语文必修三第5课《杜甫诗三首》同步试卷

单选题

1.下列划线字的注音,完全正确的一项是(??? )

A.?暮砧(zhē_n???_??????·_污(zhàn)??? 苫子(shān)??? 妥帖(tiē)

B.?凋伤(diāo) ??绸缪(chóu)? ??倜傥(tì)?? ???啁啾(chóu)

C.?朔漠(shuò) ??塑料(suò)???? 唆使(suō)? ???朔风(shuò)

D.?潦倒(liáo)? ?官僚(liáo) ???撩拨(liáo)?? ?绸缪(móu)21cnjy.com

2.下列句子中划线词语的解释,不正确的一项是(??? )

A.?玉露凋伤枫树林 ???凋伤:草木凋落衰败。艰难苦恨繁霜鬓???? ??繁:增多。????????

B.?渚清沙白鸟飞回 ???渚:水中小块陆地潦倒新停浊酒杯 ??????潦倒:衰颓,失意

C.?画图省识春风面? ??省:曾经一去紫台连朔漠 ??????去:离开???????

D.?艰难苦恨繁霜鬓 ???苦:极渚清沙白鸟飞回 ??????回:回旋2·1·c·n·j·y

3.关于《杜甫诗三首》,下列说法中不正确的一项是(??? )

A.?本课所选三首诗都写于杜甫_??¨?¤??·??±???????_两年中,都是律诗,显示出诗人非凡的艺术功力,表现出沉实高华的特点。

B.?《秋兴八首》这组诗是在安史之乱结束,国家仍然动荡不安,诗人依旧客居他乡的社会背景下写成的。

C.?《咏怀古迹》是组诗,共五首,这里选的是第三首,作者借王昭君的事迹,抒发了自己的爱国情怀。

D.?《登高》写于唐代宗大历二年的重阳节,诗人登高望远,抒发自己年迈多病、感时伤世和寄寓异乡的悲苦之情。21教育网

4.选出对《登高》这首诗赏析不正确的一项( )

A.?前四句写登高见_é?????é??è????????_夔州的特定环境,诗人以“风急”二字带动全联,然后随着视线的移动依次引出“天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,这一联对仗工整,读来富有节奏感,共十四个字,字字精当,无一虚设,体现了杜甫非凡的艺术功力。

B.?颔联集中表现了夔州秋天的典型特征,诗人仰望茫无边际、萧萧而下的树叶和奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时也深沉地抒发了自己的情怀,沉郁悲凉的诗句显示诗人出神入化的笔力。

C.?前两联极力描写秋景,直至颈联才点出一个“秋”字,“独登台”表明诗人是在高处远眺,“悲秋”二字写得沉痛,秋天不一定可悲,只是诗人目睹苍凉悲壮的秋景不由想到自己沦落异乡、年老多病的处境,故而生出无限的悲愁之绪。

D.?颈联中的“万里”“百年”和上联中的“无边”“不尽”遥相呼应,使读者想到诗人的愁苦孤独就像落叶和江水一样,推排不尽,驱赶不绝。诗至此已给客居思乡的一般含义添上了久客孤独的内容,增入悲秋苦病的情思,融入离乡万里、人到暮年的感慨,诗意显得更加深沉。【来源:21·世纪·教育·网】

5.下列对“重阳节”的解说,正确的一项是(???? )

A.?千百年来,我国_?????°é??é??è?????_节俗是完全一致的,人们都要登高避祸,饮菊花酒,佩戴茱萸。吃重阳糕,祭祀灶神。

B.?重阳节的习俗是发展变化的,在不同的历史时期,人们赋予它不同的内涵。

C.?重阳节从古至今一直是一个喜庆祥和的节日,它寄托了人们对新生活的期盼,为眷恋生活的人们开辟了一片晴朗的天空。

D.?重阳节起源于古人祭祀大火的仪式,人们祭祀大火星,目的非常明确:就是为了避免在季节更替的时节感染时疚。21*cnjy*com

6.下列句子中与其他三句句式不相同的一项是( ???)

A.?青,取之于蓝而青于蓝???????????????????????????????????????B.?登高而招,臂非加长也

C.?冰,水为之,而寒于水???????????????????????????????????????D.?君子生非异也,善假于物也【出处:21教育名师】

7.对本诗的理解有误的一项是( ???)

A.?首联写诗人登高的见闻。诗_??????é??????¤????_猿啸、渚、沙、鸟飞等具体的景物进行了生动具体细致的刻画。?????????

B.?颔联也是写景,但手法与首联不同,如果说首联是一幅工笔画的话,那么颔联就是一幅写意画。诗人抓住典型的景物——萧萧的落木、滚滚的流水,加以渲染,给读者留下了广阔的想象空间。

C.?颈联诗人点名诗旨。诗人登高望远,由无边的落木、不尽的长江,联想到自己漂泊万里,暮年多病,抒发怨天尤人的牢骚,这是孤独者的慨叹。

D.?杜甫是忧国忧民的现实主义诗人,他对人生有大悲悯。“艰难苦恨繁霜鬓”是他关于现实观照的结果。

8.对《咏怀古迹五首》(其三)的主题概括正确的一项是( )

A.?写昭君不被汉皇所_é???????????è??è??_塞北的悲剧。

B.?写昭君对汉皇的恨,也寄托了诗人的家国之思。

C.?写昭君对亲人的思念和对长安汉宫的无限向往。

D.?诗人借昭君的不幸身世,写自己怀才不遇的忧思。【版权所有:21教育】

9.对《秋兴八首》(其一)赏析不当的一项是( )

A.?首联点_????????¨??°??????_开门见山。此联下笔密重,用“凋伤”和“萧森”给诗的意境笼罩上了败落景象,定下了全诗的感情基调。

B.?颔联是对“气萧森”的悲壮景象的展开,“江间”承“巫峡”,“塞上”承“巫山”。“塞上风云”既写景也寓时事。

C.?颈联借景抒情,寓情于景,由秋天的景物触动羁旅情思。“故园心”表明了作者急于回家过一种“独善其身”安定舒适的家庭生活的愿望。

D.?尾联在时序推移之中叙写秋声,关合全诗。

10.人们在欣赏诗歌_??????????????????_会想到诗言志,也就是说,作者经常是借助诗歌中的意象来表达自己的情感。在《咏怀古迹》这首诗歌中,作者杜甫和描写对象王昭君在________、________、________和________方面有相似之处。因此,作者是借助王昭君的悲剧命运来表达自己的情感。

11.律诗分________言和________言,总共有________句,每两句为一联,上句为________,下句为________,全诗四联的名称依次为________、________、________和________,其中________和________必须对偶。?

12.杜甫,字_________????°?è???§°_________,伟大的________诗人,是初唐诗人杜审言之孙。他还被称为________、________,杜甫一生撰写一千四百多首诗,其诗显示了唐朝________的历史过程,被称为________,其诗风格多样,多以为主。 21教育名师原创作品

二、诗歌鉴赏

13.阅读下面这首唐诗,回答问题。

春日山居寄友人

周 贺

春居无俗喧,时立涧前村。

路远少来客,山深多过猿。

带岩松色老,临水杏花繁。

除忆文流【注】外,何人更可言。

【注释】 文流:文士之流,指有才学之士。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是(? )

A.诗歌标题既点明了_??????????????¤???_又表明了诗人的生活环境和写作意图,可谓“一举多得”。

B.首联描写了春居山中、远离尘嚣、时立观景、怡然自得的诗人形象,诗人高雅脱俗,飘然世外。

C.颔联运用对比的手法,以“少”与“多”相对比,鲜明地写出了山居环境远离尘嚣的清幽和静谧。

D.颈联写岩石旁松树的老色,寄寓诗人年老之意;写临水杏花的繁茂,又暗喻诗人的老当益壮。

(2)本诗主要表达了诗人怎样的思想感情?是如何表现的?

14.阅读下面这首诗,完成下列各题。

月圆①

【唐】杜甫

孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依。②

未缺③空山静,高悬列宿④稀。

故园松桂发,万里共清辉。

【注】①这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫所作。②这里指光彩更加柔美。③未缺:指月圆。④列宿:众星。21世纪教育网版权所有

(1)这首诗前六句描写了月圆之夜的那几幅画面?请用简洁的语言进行概括。

(2)本诗最后两句情感真挚,请从虚实结合的角度进行赏析。

三、语言表达

15.下面这段文字有五处用词不当,请指出并改正,使文段语言得体,逻辑严密。

他领导的机器人创新团队_è?·???????????????_事情传来,我顷刻止不住流下了眼泪。在完成这个项目的过程中,他们遇到过许多技术难关,就在前天还出现了突发状况,预想当天要完成的综合性运行检验无法进行。但整个团队通宵鏖战,用力攻坚,终于解决了问题。我为他们的成功而骄傲,更为他们面对难点的坚韧不拔的精神而感动。www.21-cn-jy.com

16.下面这段_?????????è????????_子中,句子内容有语序不当的,请找出来进行调整,使语意连贯、合理。

①“安史之乱”是唐代文学发展的一个转折点,也是唐朝由盛转衰的一个界标。②当时,诗人杜甫就以积极入世的精神,勇敢而忠实地反映现实生活,即使在大局极其危急的情况下,也从来没有失去信心。③在我国的诗坛上,杜甫的教育作用、美感作用和认识作用都是别人难以企及的。④这就是后人将其人尊为“诗圣”,将其作品尊为“诗史”的理由。 www-2-1-cnjy-com

答案解析部分

一、单选题

1. D

解析:A.玷污diàn,

B.啁啾zhōu,

?C.塑料sù。

故答案为:D

【点评】字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等,多音字注意据义定音。

2. A

解析:凋伤:使草木凋落衰败。

故答案为:A

【点评】_???è§?è????????è??_的意思,可以采取因文定义法:由于任何一个实词在特定的诗歌环境中只可能有一个意义,即根据具体的语境来判断某个实词的具体意项。答题时要把实词放回到语境中,结合上下文意思去理解。2-1-c-n-j-y

3. C

解析:C项,“抒发了自己的爱国情怀”错。

4. B

解析:“仰望”错误

5. B

解析:A.各地重阳节的节俗不是完全一致的,呈现了一定的地域色彩,如祭祀灶神就限

于江南地区。C.重阳节在古代曾经并不是一个喜庆祥和的节日,而是一个充满危险和灾祸的季节;D.人们祭祀大火星没有这么明确的目的;21·cn·jy·com

6. B

解析:文言文句式一般分为:宾语前置、定语后置、介词结构后置、省略句、判断句等。ACD三项是介词结构后置,B项没有特殊句式。【来源:21cnj*y.co*m】

7. C

解析:“怨天尤人”与“孤独者”错。杜甫忧国忧民的情怀是一贯的,他并不孤独。

8. D

解析:本诗是作_è?????????????????_君远嫁匈奴,客死他乡的悲剧,来抒发自己不被朝廷重用,怀才不遇的政治无奈,而不是ABC三项所说,ABC三项只能是评价得比较片面。 21*cnjy*com

【点评】此题考查_????????????è?????_主旨的把握程度。要想把握主旨,一定要学生通读课文,把握文章的整体内容,分清文章的文体。感受作者寄予作品中的感情倾向,这样才能更好的把握作品的主旨。

9. C

解析:“故园心”兼有故国之思、家国之痛之意。

【点评】此题考_????????????è??é??_诗歌四联的思想内容的了解程度。做该类题时,首先要通读全诗,在全面了解诗歌内容和基本把握诗歌所要表达的情感以及了解作者生平和性情的基础上,具体分析每一联的内容和艺术手法。

10.不得志;漂泊感;思乡情;悲剧命运

解析:在_??????????????????_作者总是通过各种方式,借助各种形象来表达自己对社会、对人生、对世界的观点和看法。在本诗中,作者也是借助王昭君的人生悲剧来表达自己政治不得志的无奈和悲哀。

【点评】该题考查学生对文学作品的鉴赏能力,做题之前,首先要学生通读全文,整体把握作品的思想内容,以及了解作者的生平、性情、思想等等,再结合作品内容从篇、段、句、字词等方面进行赏析。

11.五言;七言;8句;出句;对句;首联;颔联;颈联;尾联;颔联;颈联

解析:唐诗是_??????????????????_诗歌的高峰,期间涌现出了大量的大诗人,诗歌流派各异,数量众多,其中律师和绝句占大多数。律诗每首8句,有五言的,有七言的,每两句为一联。每联第一句为出句,第二句为对句。四联的名称依次是首联、颔联、颈联和尾联,其中,颔联和尾联必须对仗。

【点评】此题考查学生对古代文化常识有关知识的掌握能力。要求学生在平时学习的过程中,经常关注一些涉及到课文相关知识的课外内容,比如相关地文体知识以及天文、节气、地理、宗教等等方面的知识。

12.子美;少陵野老;现实主义;杜拾遗;杜工部;由盛转衰;“史诗”沉郁悲怆

解析:【分_??????????????????_子美,尝自称少陵野老,伟大的现实主义诗人,是初唐诗人杜审言之孙。他还被称为杜拾遗、杜工部,杜甫一生撰写一千四百多首诗,其诗显示了唐朝由盛转衰的历史过程,被称为“史诗”,其诗风格多样,多以沉郁悲怆为主。

【点评】该题考查学生对相关文学常识的识记、掌握能力。要求学生学习时要准确记忆相关地作家、作品常识以及所涉及到的问题方面的常识。

二、诗歌鉴赏

13. (1)_D

???2??????_诗主要表达了诗人对山林春景和隐居生活的喜爱之情,以及对志趣相投的文友的喜爱之情。①借景抒情。借春日山居所见之景寄寓自己内心对山林春景的喜爱之情。②直抒胸臆。“除忆”两句写面对眼前山居的春景,除了能和文友分享外,无人可以分享,抒发了对志趣相投的文友的思念之情。

解析:⑴D项_,?????????è?????_年老之意,写临水杏花的繁茂,又暗喻诗人的老当益壮"错误。颈联写景,只是借以抒发诗人对山居春色的喜爱之情。故选D。

⑵本诗写于诗人隐居期间,诗人才华横溢,高朋甚多。本诗表达了诗人对山林春景和隐居生活的喜爱之情,以及对志趣相投的文友的思念之情。首联,“无俗喧”时立"写出了诗人远离尘嚣的怡然自得的形象;颌联,以少来客”与多过猿相对比,突出了山居环境的清幽和静谧;颈联,以岩石、松树、杏花等描写环境的清幽,表达了对山林春景的喜爱之情。尾联,写诗人居于山中,面对春景,除了能和文友分享之外,无人可以分享,表现了自己志趣的高雅,抒发了对友人的思念之情。无人可以分享,表现了自己志趣的高雅,抒发了念友的深情。

故答案为:⑴D

⑵_???è?????è??è?¨è??_了诗人对山林春景和隐居生活的喜爱之情,以及对志趣相投的文友的喜爱之情。①借景抒情。借春日山居所见之景寄寓自己内心对山林春景的喜爱之情。②直抒胸臆。“除忆”两句写面对眼前山居的春景,除了能和文友分享外,无人可以分享,抒发了对志趣相投的文友的思念之情。

【点评】⑴本题_è???????????é??è??_文学作品的形象语言表达技巧及评价文学作品的思想内容和作者的观点态度的能力。本题考查对诗句的理解,采用了客观选择题的形式。各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象主题的鉴赏,考生解答时首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌青造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法。再对照选项一确认 ,得出答案。

⑵本题考查学生分析诗歌内容,鉴赏诗歌情感的基本能力。解答此类题目,需要学生准确细致把握诗歌核心内容,侧重于把握诗歌的思想内涵,尤其是诗歌的情感韵致。

14. (1)孤月当空,_???è??????????????_映寒江,影动柴扉;月洒江波,浮光跃金;月照绮席,光彩交融;月挂空山,万籁俱静;月明中天,疏星寥落。

(2)遥想故园桂花开放,是虚写;眼前清辉,是实写。故园桂花正开放,虚中有实;万里清辉,实中有虚。虚实结合,表达诗人对家乡的深切思念,寄托了诗人渴望万家团圆的美好愿望。

解析:(1_??????é??è????????_生对文学形象的鉴赏能力。要求概括画面,这就需要对前六句进行逐句分析。首先要明确题干的要求,根据前六句的内容,概括描写的画面,这就要考虑前六句写了哪些景物,组成了怎样的画面。从内容上看前六句一句一景。概括诗句描写的画面,这样的题型学生平时训练很多,难度不大。但是本题要求概括前六句描写月夜的画面,在概括上增大了难度。第一、二两句描写一轮明月独悬高空,正对屋舍,月光照射在秋夜滚滚的江面之上,又反射到屋门之上闪动。第三、四句诗人从写江上的月光转到写屋内的月光,华丽的绮席被月光照射显得更加老旧。第五、六句诗人的视线从室内转到了室外,秋天的深夜里高悬着的一轮明月,照耀着幽深人少的山林。接着诗人又仰望夜空,看到月光皎洁,群星稀廖。前六句是一句一景。(2)题干中明确说明从虚实结合的角度进行赏析,实是眼前月景,虚是联想家乡亲人,表达对家乡亲人的思念之情。虚实结合的手法学生很熟,根据题干的提示,学生不难找出眼前景(实),想象景(虚),由此分析情感。本题考查学生对诗歌情感的赏析,但是题干已表明是从虚实结合的角度进行赏析,这就降低了难度。在平时的训练中,学生已经掌握了想象、移位、梦境等虚写的手法,眼前现实的景物是实写,这样学生分析起来有话可说,方向明确。最后七、八两句诗人由眼前的月亮想像到千里之外的家乡和亲人,联想到与他们远隔万里共沐月光。这些联想是虚写。自己长期滞留异乡,眼前的皓月引发诗人对家乡亲人的思念,只能借月亮遥遥地寄托一种对亲人的思念之情,和诗人的美好的愿望和真情的祝愿。

故答案为:⑴孤月当空_??????è???????????_月映寒江,影动柴扉;月洒江波,浮光跃金;月照绮席,光彩交融;月挂空山,万籁俱静;月明中天,疏星寥落。

⑵遥想故园桂花开放,是虚写;眼前清辉,是实写。故园桂花正开放,虚中有实;万里清辉,实中有虚。虚实结合,表达诗人对家乡的深切思念,寄托了诗人渴望万家团圆的美好愿望。

?【点评】分析诗歌的写景方式注意从顺序、着眼点和艺术手法的角度进行分析。顺序注意高低、俯仰、远近等,着眼点注意视觉、听觉、嗅觉、触觉等多角度写景;艺术手法注意是动静、虚实、对比、衬托等等表现手法和比喻、拟人、夸张等修辞方式。答题时结合诗句具体的分析。

三、语言表达

15.【答案_???_????????????_”改为“喜讯”;②“顷刻”改为“顿时”;③“预想”改为“计划”;④“用力”改为“努力”;⑤“难点”改为“困难”。

解析:“事情传来"_??????,??¤è?????_间不能搭配,可根据句意将"事情'改为"喜讯”,这样就可以与"传来搭配,而且意思也表达得很准确了;"顷刻"意指片刻,表示行动或事情在极短的时间内完成,根据句意,显然是不能准确表情达意的,可改用"顿时" ,顿时,指立刻。多用于叙述已过去的事情。预想,事先设想,不符句意,可改为"原本;“用力”,用劲,使劲,“攻坚”不是体力活,所以应将"用力“改为“努力" ,努力指用尽力气去做事情,后来指一种做事情的积极态度。 难点,指问题不容易解决的地方,它-般与"突破 相搭配。

故答案为:①“事情”改为“喜讯”;②“顷刻”改为“顿时”;③“预想”改为“计划”;④“用力”改为“努力”;⑤“难点”改为“困难”。

【点评】本题考查学_???è??è¨?è?¨è?????_体的能力。解答此类题目,通常考虑以下角度:文体色彩、语体色彩(口语与书面语)、感彩(褒义与贬义)、交际目的、交际场合、交际对象、交际手段的差异,还要注意敬词、谦词的使用、转述语言得体等等。21·世纪*教育网

16.①“安史之乱”是_????????±???è??è?°_的一个界标,也是唐代文学发展的一个转折点。③在我国的诗坛上,杜甫的认识作用、教育作用和美感作用都是别人难以企及的。

解析:第①_?????????è????????_变迁,然后再说文学的发展;第③句中并列短语的排列整体顺序应是“认识作用、教育作用和美感作用”,这样才符合认知规律。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_