人教版高一语文必修四5 苏轼词两首《定风波》说课课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高一语文必修四5 苏轼词两首《定风波》说课课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

苏轼

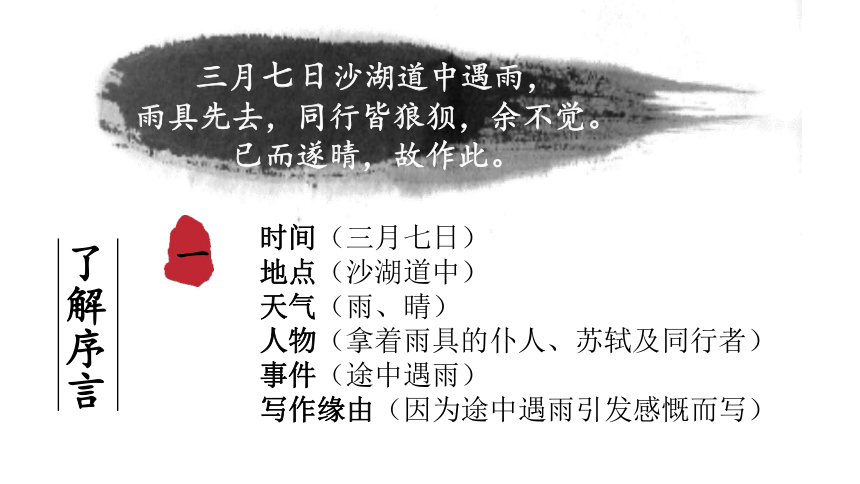

时间(三月七日)

地点(沙湖道中)

天气(雨、晴)

人物(拿着雨具的仆人、苏轼及同行者)

事件(途中遇雨)

写作缘由(因为途中遇雨引发感慨而写)

了解序言

一

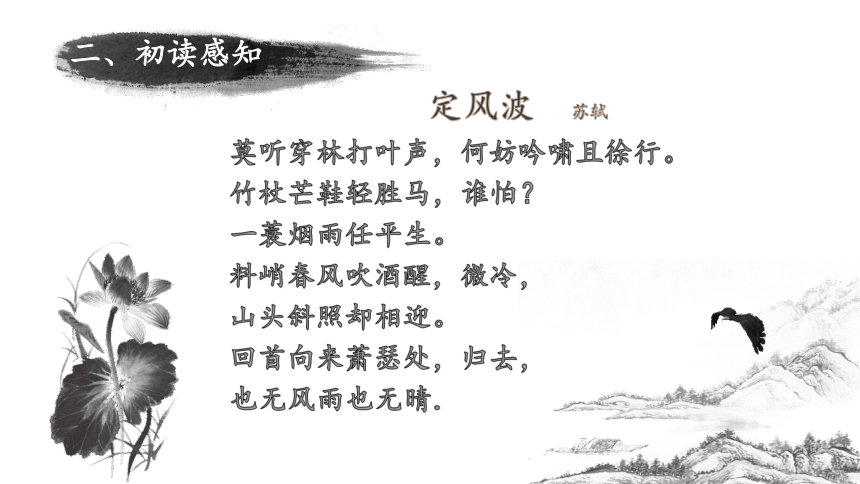

二、初读感知

问题探究

三

(1)雨是什么样的雨?何以见得?

(2)作者在疾风骤雨中“吟啸徐行”想表达一种什么样的人生态度呢?

——大雨、急雨,能听见穿林打叶的声音;同行皆狼狈可见应是疾风骤雨。

——从容镇定,泰然自若

问题探究

三

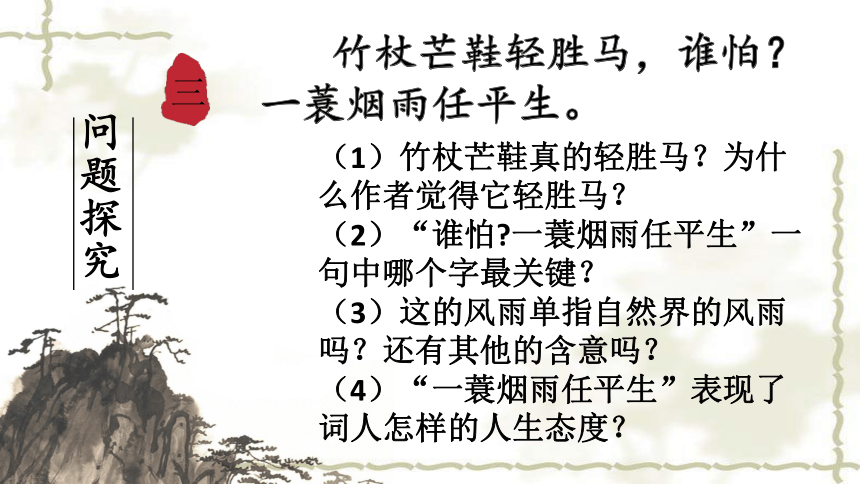

(1)竹杖芒鞋真的轻胜马?为什么作者觉得它轻胜马?

(2)“谁怕?一蓑烟雨任平生”一句中哪个字最关键?

(3)这的风雨单指自然界的风雨吗?还有其他的含意吗?

(4)“一蓑烟雨任平生”表现了词人怎样的人生态度?

问题探究

三

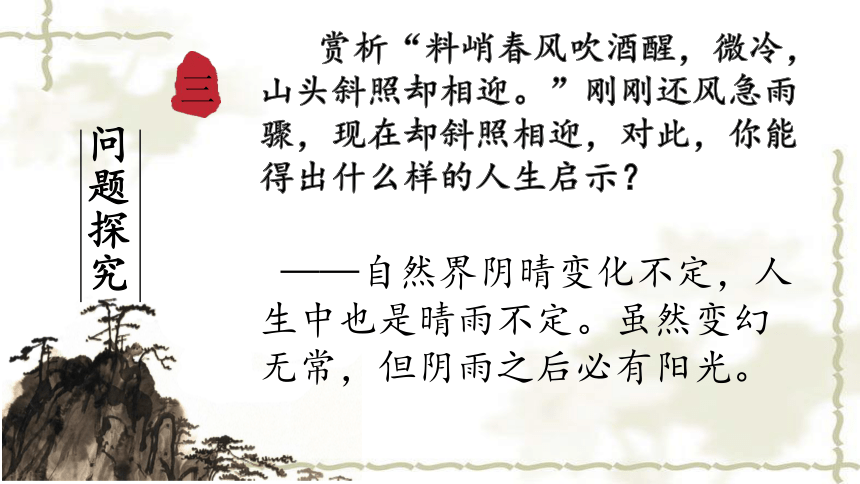

——自然界阴晴变化不定,人生中也是晴雨不定。虽然变幻无常,但阴雨之后必有阳光。

问题探究

三

(1)“晴”和“雨”分别喻指什么?

(2)作者说“也无风雨也无晴”,他想表达什么?

——“晴”喻人生顺境,“雨”喻人生逆境。

——无论是顺境逆境都一样坦然面对,从容接受。

问题探究

三

(1)归朝廷。

苏轼年少时接受的主要是儒家思想,这一点从他父亲给他们兄弟二人取名上就可以看出来。儒家的入世和有为,引导他热爱生活和人生。因此在苏轼的一生中,都信奉穷则独善其身,达则兼济天下。

(2)归田园。

苏轼喜欢老庄的作品,不自觉也会受到道家思想的影响。道家的无为非凡,又使他淡泊名利。所以他每到一处,都能敞开胸怀,尽情走进深山,寻找一种解脱,在山水间淡泊名利,皈依心灵。

(3)归佛门。

苏轼自号东坡居士,他与佛印等人关系密切,深受佛教思想的影响,佛家的静达圆通,启迪他走向圆融和通达。跳出三界外,不在五行中。

(4)“归去”——回归自我精神家园。

他汲取了儒道佛三家思想的积极因素,能够以儒家思想担纲,以道家思想养气,以佛教思想超脱。使得他在顺境与逆境的变更中,在入世和出世的交互中,在儒道佛的碰撞中,得到了融汇、统一,达到天趣洋溢,生机浩然,超然无景,自足完满的人生境界,以一种赏爱的态度去应对人生的风雨。

陶渊明独善其身归隐田园,苏轼所归之处是一个使他敏感复杂的灵魂得以安宁的精神家园。

再读全词,体悟情感

课堂小结

四

作业布置

五

1、背诵本词

2、请以“有话想对东坡说”为题,写一篇500字左右的短文。

目

录

一、说教材

二、说教法与学法

三、说教学过程

四、说板书设计

说教材

一

《定风波》是人教版普通高中课程标准实验教科书语文必修4第二单元的第2课《苏轼词两首》中的第二首。

这个单元所选四位词人的作品兼顾了豪放与婉约两种风格,《苏轼词两首》都是苏轼因乌台诗案被贬黄州之后的作品其中的《定风波》词人以道中遇雨,雨具先去,因此淋雨的生活小事,表达了乐观、淡然、自适的人生态度学习该词有利于学生掌握诗词鉴赏方法,提高学生对古典诗词的鉴赏能力,陶冶性情。

说教材

知识与能力

过程与方法

情感态度与价值观

1、认识学习本词的表达技巧。

2、理解内容,感悟形象。

3、感悟苏轼达观的处世态度。

说教学目标

你的主标题

理解内容,感悟形象,熟读成诵。

教学重点

知识与能力

过程与方法

情感态度与价值观

1、?以多种形式加强诵读,在熟读的基础上适当分析、点拨,加深对诗的理解。?

2、?学生通过自主探究的方式品读、欣赏精彩生动的文学语言。

说教学目标

说教学目标

知识与能力

过程与方法

情感态度与价值观

?1、引导学生体会作者豁达的胸怀和旷达的意境。

?2、培养学生积极向上的人生态度。

教学难点

理解“归”向何处,体会作者豁达的胸怀和作品旷达的意境。

说教法与学法

二

教法与学法

本课拟采取提问法、讲解法、点拨法相结合的教学方式提问法,逐步引导,逐渐深入,调动学生学习积极性作为一种传统文学形式,词与作者的生平境遇是分不开的,要理解词作中所隐含的传统文化心态必须经历一个探究的过程,需要在教师的指导和讲解下探究。

1、朗读和默读相结合:诗词贵在吟诵,通过反复的朗读,有利于学生通过揣摩词的音韵、情感,从而体会和把握诗歌的深层意蕴。

2、合作探究法:调动学生思维,学生相互讨论,主动鉴赏诗词,自己处理文本,提高鉴赏能力。

说教学过程

三

教学过程

环节二:初读感知

环节三:问题探究

环节四:再赏文本

环节一:导入新课

环节五:作业布置

环节一:导入新课

导语:同学们有没有在路上被突然而至的雨淋过呢?你当时的心情怎样?

一千多年前,文化巨人苏轼也被雨淋过。并写下了一首词,就是我们这节课要学习的千古名篇《定风波》)。

设计意图:

此导语以学生的生活情境导入,增加学生对苏轼写作背景了解的同时,激发学生的学习兴趣

环节一:导入新课

1、朗诵点评

2、了解序言

看看作者在小序里交代了哪些信息?

交代了:

时间(三月七日)

地点(沙湖道中)

天气(雨、晴)

人物(拿着雨具的仆人、苏轼及同行者)

事件(途中遇雨)、

写作缘由(因为途中遇雨引发感慨而写)

此词是“因事感怀”,特点:作者因一事而有感,发而成诗。

环节二:初读感知

3、概括内容

明确:上阕写冒雨徐行时的景物和心境,下阕写雨过天晴后的景象和感受。

初读诗歌,认识字词,读通诗歌

这为学生阅读文本扫清了阅读障碍,也体现了语文学科工具性的特征

此环节力图将学生置于阅读的主体地位,以调动学生的主动性和积极性为出发点,学生边读边思考,了解本诗内容的同时,也对本诗的感情基调有了自己初步的认识,为解决教学重难点做好铺垫。

环节二:初读感知

1、在风雨中,“同行皆狼狈”,而词人却能“吟啸且徐行”“竹杖芒鞋轻胜马”,表现了他怎样的心情?

2、赏析“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。”

(1)雨是什么样的雨?何以见得?

(2)作者在疾风骤雨中“吟啸徐行”想表达一种什么样的人生态度呢?

3、赏析“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”

(1)竹杖芒鞋真的轻胜马?为什么作者觉得它轻胜马?

(2)“一蓑烟雨任平生”是什么意思?

(3)“谁怕?一蓑烟雨任平生”。哪个字最关键?

(4)这的风雨单指自然界的风雨吗?

(5)“一蓑烟雨任平生”表达了怎样的人生态度?

环节三:问题探究

4、赏析“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。”刚刚还急风骤雨,现在却斜照相迎给我们什么人生启示呢?

5、赏析“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”

(1)“晴”和“雨”分别喻指什么?

(2)作者为什么说“也无风雨也无晴”,想表达什么?

6、“归去”和陶渊明《归园田居》的“归去”是否相同?苏轼362首词赋中,归字出现105多次。他要归向何处?

问题的设置层层深入,由浅入深,在学生积极主动的思考和讨论中,加深对诗歌本身的理解和体验,有所感悟和思考,从而探究第七题的答案,在这个过程中受到情感熏陶获得思想启迪,进而解决教学重点。

环节三:问题探究

苏轼是个怎样的人?

这个环节在了解诗歌的基础上进行,一方面可以加深学生对诗歌本身的理解,另一方面对作者也有自己的认识和理解,检测本诗学习效果。

1、一语双关,将自然风雨和人生风雨相类比。

2、以小见大,以生活小事件中见出人生大哲理。

3、虚实结合。

写作手法

环节四:再赏文本

本词从生活中的一件小事——途中遇雨写起,表现了词人在自然风雨中镇定自若、吟啸自乐的豁达心境,也暗喻词人在人生逆境中泰然自若、在痛苦中旷达自解的情怀。

有人说,心有东坡词,人生无难事。人生再多的风雨,经过东坡的过滤,都变成一片晴空了。苏轼为我们撑起了一把伞,撑出了一片晴朗的天空,愿我们活得像他一样通彻,一样豁达。

课堂小结

1、背诵本词

2、请以“从苏词看人生”为题,写一篇500字左右的短文。

这个作业可以加深学生对苏轼的了解,还可以引导学生从苏轼身上学到苏轼乐观通彻豁达的人生态度。

环节五:作业布置

说板书设计

四

板书

好的板书就像一份微型教案,此板书力图全面而简明的将授课内容传递给学生,清晰直观,便于学生理解和记忆,理清文章脉络。

苏轼

时间(三月七日)

地点(沙湖道中)

天气(雨、晴)

人物(拿着雨具的仆人、苏轼及同行者)

事件(途中遇雨)

写作缘由(因为途中遇雨引发感慨而写)

了解序言

一

二、初读感知

问题探究

三

(1)雨是什么样的雨?何以见得?

(2)作者在疾风骤雨中“吟啸徐行”想表达一种什么样的人生态度呢?

——大雨、急雨,能听见穿林打叶的声音;同行皆狼狈可见应是疾风骤雨。

——从容镇定,泰然自若

问题探究

三

(1)竹杖芒鞋真的轻胜马?为什么作者觉得它轻胜马?

(2)“谁怕?一蓑烟雨任平生”一句中哪个字最关键?

(3)这的风雨单指自然界的风雨吗?还有其他的含意吗?

(4)“一蓑烟雨任平生”表现了词人怎样的人生态度?

问题探究

三

——自然界阴晴变化不定,人生中也是晴雨不定。虽然变幻无常,但阴雨之后必有阳光。

问题探究

三

(1)“晴”和“雨”分别喻指什么?

(2)作者说“也无风雨也无晴”,他想表达什么?

——“晴”喻人生顺境,“雨”喻人生逆境。

——无论是顺境逆境都一样坦然面对,从容接受。

问题探究

三

(1)归朝廷。

苏轼年少时接受的主要是儒家思想,这一点从他父亲给他们兄弟二人取名上就可以看出来。儒家的入世和有为,引导他热爱生活和人生。因此在苏轼的一生中,都信奉穷则独善其身,达则兼济天下。

(2)归田园。

苏轼喜欢老庄的作品,不自觉也会受到道家思想的影响。道家的无为非凡,又使他淡泊名利。所以他每到一处,都能敞开胸怀,尽情走进深山,寻找一种解脱,在山水间淡泊名利,皈依心灵。

(3)归佛门。

苏轼自号东坡居士,他与佛印等人关系密切,深受佛教思想的影响,佛家的静达圆通,启迪他走向圆融和通达。跳出三界外,不在五行中。

(4)“归去”——回归自我精神家园。

他汲取了儒道佛三家思想的积极因素,能够以儒家思想担纲,以道家思想养气,以佛教思想超脱。使得他在顺境与逆境的变更中,在入世和出世的交互中,在儒道佛的碰撞中,得到了融汇、统一,达到天趣洋溢,生机浩然,超然无景,自足完满的人生境界,以一种赏爱的态度去应对人生的风雨。

陶渊明独善其身归隐田园,苏轼所归之处是一个使他敏感复杂的灵魂得以安宁的精神家园。

再读全词,体悟情感

课堂小结

四

作业布置

五

1、背诵本词

2、请以“有话想对东坡说”为题,写一篇500字左右的短文。

目

录

一、说教材

二、说教法与学法

三、说教学过程

四、说板书设计

说教材

一

《定风波》是人教版普通高中课程标准实验教科书语文必修4第二单元的第2课《苏轼词两首》中的第二首。

这个单元所选四位词人的作品兼顾了豪放与婉约两种风格,《苏轼词两首》都是苏轼因乌台诗案被贬黄州之后的作品其中的《定风波》词人以道中遇雨,雨具先去,因此淋雨的生活小事,表达了乐观、淡然、自适的人生态度学习该词有利于学生掌握诗词鉴赏方法,提高学生对古典诗词的鉴赏能力,陶冶性情。

说教材

知识与能力

过程与方法

情感态度与价值观

1、认识学习本词的表达技巧。

2、理解内容,感悟形象。

3、感悟苏轼达观的处世态度。

说教学目标

你的主标题

理解内容,感悟形象,熟读成诵。

教学重点

知识与能力

过程与方法

情感态度与价值观

1、?以多种形式加强诵读,在熟读的基础上适当分析、点拨,加深对诗的理解。?

2、?学生通过自主探究的方式品读、欣赏精彩生动的文学语言。

说教学目标

说教学目标

知识与能力

过程与方法

情感态度与价值观

?1、引导学生体会作者豁达的胸怀和旷达的意境。

?2、培养学生积极向上的人生态度。

教学难点

理解“归”向何处,体会作者豁达的胸怀和作品旷达的意境。

说教法与学法

二

教法与学法

本课拟采取提问法、讲解法、点拨法相结合的教学方式提问法,逐步引导,逐渐深入,调动学生学习积极性作为一种传统文学形式,词与作者的生平境遇是分不开的,要理解词作中所隐含的传统文化心态必须经历一个探究的过程,需要在教师的指导和讲解下探究。

1、朗读和默读相结合:诗词贵在吟诵,通过反复的朗读,有利于学生通过揣摩词的音韵、情感,从而体会和把握诗歌的深层意蕴。

2、合作探究法:调动学生思维,学生相互讨论,主动鉴赏诗词,自己处理文本,提高鉴赏能力。

说教学过程

三

教学过程

环节二:初读感知

环节三:问题探究

环节四:再赏文本

环节一:导入新课

环节五:作业布置

环节一:导入新课

导语:同学们有没有在路上被突然而至的雨淋过呢?你当时的心情怎样?

一千多年前,文化巨人苏轼也被雨淋过。并写下了一首词,就是我们这节课要学习的千古名篇《定风波》)。

设计意图:

此导语以学生的生活情境导入,增加学生对苏轼写作背景了解的同时,激发学生的学习兴趣

环节一:导入新课

1、朗诵点评

2、了解序言

看看作者在小序里交代了哪些信息?

交代了:

时间(三月七日)

地点(沙湖道中)

天气(雨、晴)

人物(拿着雨具的仆人、苏轼及同行者)

事件(途中遇雨)、

写作缘由(因为途中遇雨引发感慨而写)

此词是“因事感怀”,特点:作者因一事而有感,发而成诗。

环节二:初读感知

3、概括内容

明确:上阕写冒雨徐行时的景物和心境,下阕写雨过天晴后的景象和感受。

初读诗歌,认识字词,读通诗歌

这为学生阅读文本扫清了阅读障碍,也体现了语文学科工具性的特征

此环节力图将学生置于阅读的主体地位,以调动学生的主动性和积极性为出发点,学生边读边思考,了解本诗内容的同时,也对本诗的感情基调有了自己初步的认识,为解决教学重难点做好铺垫。

环节二:初读感知

1、在风雨中,“同行皆狼狈”,而词人却能“吟啸且徐行”“竹杖芒鞋轻胜马”,表现了他怎样的心情?

2、赏析“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。”

(1)雨是什么样的雨?何以见得?

(2)作者在疾风骤雨中“吟啸徐行”想表达一种什么样的人生态度呢?

3、赏析“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”

(1)竹杖芒鞋真的轻胜马?为什么作者觉得它轻胜马?

(2)“一蓑烟雨任平生”是什么意思?

(3)“谁怕?一蓑烟雨任平生”。哪个字最关键?

(4)这的风雨单指自然界的风雨吗?

(5)“一蓑烟雨任平生”表达了怎样的人生态度?

环节三:问题探究

4、赏析“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。”刚刚还急风骤雨,现在却斜照相迎给我们什么人生启示呢?

5、赏析“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”

(1)“晴”和“雨”分别喻指什么?

(2)作者为什么说“也无风雨也无晴”,想表达什么?

6、“归去”和陶渊明《归园田居》的“归去”是否相同?苏轼362首词赋中,归字出现105多次。他要归向何处?

问题的设置层层深入,由浅入深,在学生积极主动的思考和讨论中,加深对诗歌本身的理解和体验,有所感悟和思考,从而探究第七题的答案,在这个过程中受到情感熏陶获得思想启迪,进而解决教学重点。

环节三:问题探究

苏轼是个怎样的人?

这个环节在了解诗歌的基础上进行,一方面可以加深学生对诗歌本身的理解,另一方面对作者也有自己的认识和理解,检测本诗学习效果。

1、一语双关,将自然风雨和人生风雨相类比。

2、以小见大,以生活小事件中见出人生大哲理。

3、虚实结合。

写作手法

环节四:再赏文本

本词从生活中的一件小事——途中遇雨写起,表现了词人在自然风雨中镇定自若、吟啸自乐的豁达心境,也暗喻词人在人生逆境中泰然自若、在痛苦中旷达自解的情怀。

有人说,心有东坡词,人生无难事。人生再多的风雨,经过东坡的过滤,都变成一片晴空了。苏轼为我们撑起了一把伞,撑出了一片晴朗的天空,愿我们活得像他一样通彻,一样豁达。

课堂小结

1、背诵本词

2、请以“从苏词看人生”为题,写一篇500字左右的短文。

这个作业可以加深学生对苏轼的了解,还可以引导学生从苏轼身上学到苏轼乐观通彻豁达的人生态度。

环节五:作业布置

说板书设计

四

板书

好的板书就像一份微型教案,此板书力图全面而简明的将授课内容传递给学生,清晰直观,便于学生理解和记忆,理清文章脉络。