人教版高中历史必修三教学课件第1课:百家争鸣和儒家思想的形成(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修三教学课件第1课:百家争鸣和儒家思想的形成(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-02 16:34:07 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第

1课

百家争鸣和儒家思想的形成

人教版高中历史必修三

课程标准

学习目标

1.认识春秋战国时期“百家争鸣”局面形成的意义。

2.掌握孔子、孟子和荀子等思想家的主张以及儒家思想的形成及影响。

中央集权的发展

一

目录

二

一

百家争鸣之历史背景

三

百家争鸣之具体流派

三

百家争鸣之历史影响

一

百家争鸣之历史背景

含义:

背景:

所谓“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家等。

所谓“争鸣”,是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物做出解释。于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

百家争鸣是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳、彼此吸收融合的局面。

一

百家争鸣之历史背景

1.经济:铁器、牛耕的使用推广;井田制瓦解,封建经济迅速发展。

2.政治:诸侯争战;奴隶制瓦解,封建制度形成。

3.阶级:“士”阶层的活跃和受重用。

4.文化:从“学在官府”到“学在民间”。

含义:

背景:

二

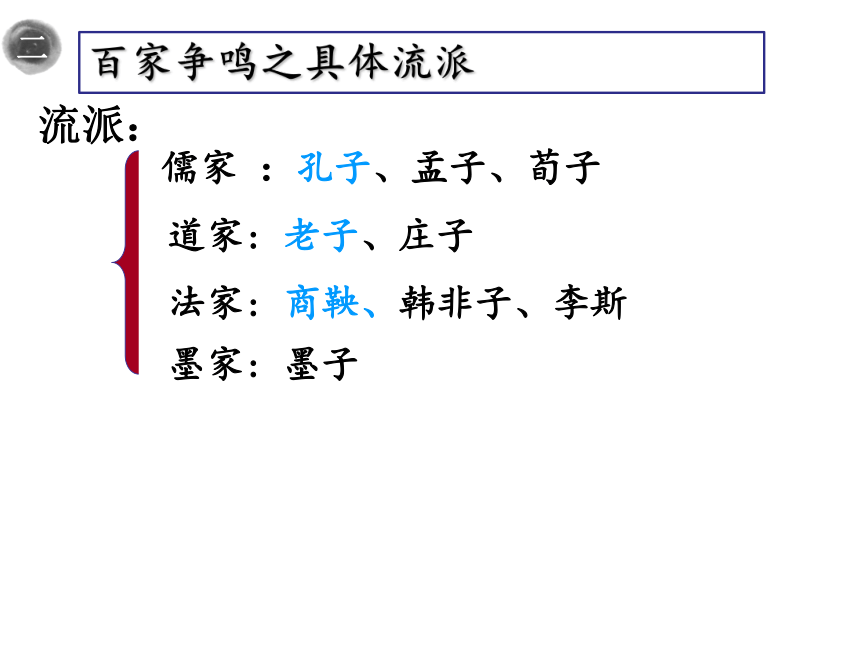

百家争鸣之具体流派

流派:

道家:

老子、庄子

儒家

:孔子、孟子、荀子

墨家:

墨子

法家:

商鞅、韩非子、李斯

孔孟之道——儒

孔子:

1.哲学思想:

①

“仁”的学说

(核心)

要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容

②

人性论:性相近,习相远。

2.教育思想:有教无类,兴办私学,编纂六经。

子曰:“仁者爱人。”

“己所不欲,勿施于人”

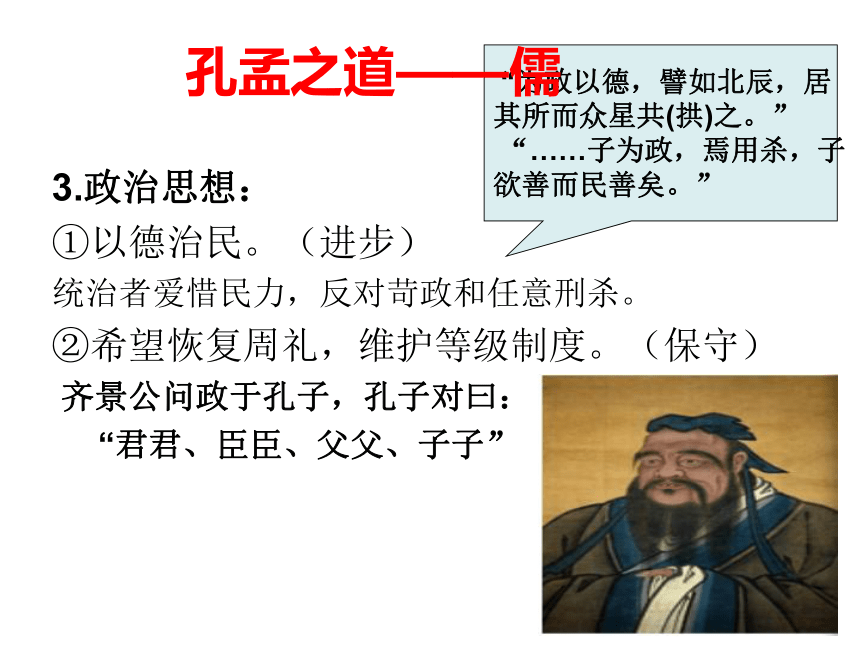

3.政治思想:

①以德治民。(进步)

统治者爱惜民力,反对苛政和任意刑杀。

②希望恢复周礼,维护等级制度。(保守)

齐景公问政于孔子,孔子对曰:

“君君、臣臣、父父、子子”

“为政以德,譬如北辰,居

其所而众星共(拱)之。”

“……子为政,焉用杀,子

欲善而民善矣。”

孔孟之道——儒

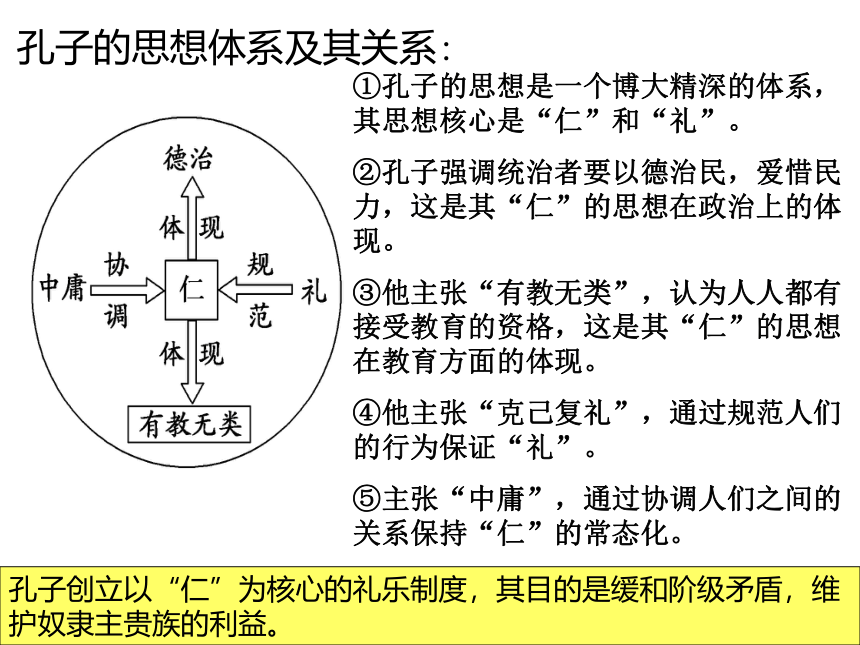

孔子的思想体系及其关系:

孔子创立以“仁”为核心的礼乐制度,其目的是缓和阶级矛盾,维护奴隶主贵族的利益。

①孔子的思想是一个博大精深的体系,其思想核心是“仁”和“礼”。

②孔子强调统治者要以德治民,爱惜民力,这是其“仁”的思想在政治上的体现。

③他主张“有教无类”,认为人人都有接受教育的资格,这是其“仁”的思想在教育方面的体现。

④他主张“克己复礼”,通过规范人们的行为保证“礼”。

⑤主张“中庸”,通过协调人们之间的关系保持“仁”的常态化。

孟子:

①

“仁政”

“制民恒产”,让每家农户有百亩之田、五亩之宅,有起码的生产资料;“勿夺农时”,保证农民有劳动的时间;“省刑罚,薄税敛”,使人民有最低的物质生活条件;加强道德教育,使人民懂得“孝悌忠信”的道理

②

“民贵君轻”(民本思想)

③

伦理观:“性本善”

孔孟之道——儒

孔孟之道——儒

荀子:

①

“仁义”和“王道”

“行一不义,杀一无罪,而得天下,仁者不为也”

②

“君舟民水”

③

伦理观:“性本恶”

④“礼法并用”

⑤朴素的唯物思想

“天行有常,不为尧舜,不为桀亡”。

“人之性恶,其善者伪也”

战国时期,孟子、荀子发展了儒学,体现了新兴地主阶级的要求。

孔孟之道——儒

孔子

孟子

荀子

同

仁的思想

民本思想

异

人性论

爱人

为政以德

性相近

仁政

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

王道

比较孔子、孟子、荀子思想的异同

战国后期,成为诸子百家中的蔚然大宗。

老子是我国古代伟大的思想家,生活于春秋时期,楚国人,曾任东周王室的图书馆馆长。但有关老子本人的记载留下得不多,这就给后人创造了一个巨大的想像空间,有关老子的传说不胜枚举,种种遐想赋予了老子众多的神秘色彩

。老子对后世的影响主要是一本叫《道德经》的著作,

他开创了我国古代哲学思想的先河。

老君岩(宋代建于福建泉州清源山)

老庄之道——道

老庄之道——道

宣传自然无为,提出“齐物”论(任何事物本质上相同)

崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由;

道家出世的思想反映了没落贵族完全丧失了探求客观真理的信心;

老庄之道——道

庄子:

鲁迅在《汉文学史纲要》中说庄子“著书十余万言,大抵寓言,人物土地,皆空言无事实,而其文则汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先者也。”

正如闻一多在《古典新义》中说:“如果你要的是纯粹的文学,在庄子那素净的说理文的背景上,也有着你看不完的花团锦簇的点缀——断素,零纨,珠光,剑气,鸟语,花香——诗,赋,传奇,小说,种种的原料,尽够你颀赏的,采撷的。”

(1)、把世间万物都看作是相对的。(继承与发展)

(2)、崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由的倾向

(3)、社会批判精神

孔子似乎是一贯严正而间或幽默的;孟子是气势汹汹咄咄逼人的;韩非子是怀才不遇冷峻孤单的;但庄子呢?他的表情太丰富了,一会儿是尖锐无比的人生解剖师,一会儿又是沉湎往事的诗人;一会儿濮水上的泛舟者、闲钓者,一会儿又是土屋前闲坐无聊的穷汉;有时他去远游,有时又安坐家中洋洋洒洒地记录着他的思想……

——鲍鹏山《永恒的乡愁》

韩非子之道——法

韩非子:法家集大成者。

“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”

守株待兔

以法为本,法不阿贵

——《韩非子》

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》

(1)历史是发展的,统治者应因时而变

(2)“以法治国”

(3)建立君主专制的中央集权。君主利用权术驾御大臣,以权威震慑臣民。

适应了大一统专制国家的历史发展趋势。

韩非子之道——法

小生产者的道——墨家

“兼爱”、“非攻”、“尚贤”、“节俭”

墨子(约前468—前376),名翟。出身于“贱人”。墨子精于工技,曾经“学儒者之业”。他一生的活动主要是“上说下教”,儒、墨两家并称为“显学”。墨子门下弟子众多,他们对巨子(墨家领袖)都绝对服从,并为之赴汤蹈火,在所不辞。

1、奠定了中国传统文化体系的基础

1)儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则

2)道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础

3)法家思想中的变革精神为历代进步思想家、政治家提供了改革图治的理论武器。

它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

2、中国历史上第一次思想解放运动

3、形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点

三

百家争鸣之历史影响

知识体系总结

“百家争鸣”和儒家思想的形成

“百家争鸣”

的出现

儒家

道家

法家

社会

背景

影响

春秋

孔子

孟子

春秋

老子

庄子

荀子

韩非子

(1)经济:铁器、牛耕的使用推广;井田制瓦解。

(2)政治:诸侯争战;奴隶制瓦解,封建制度形成。

(3)阶级:“士”阶层的活跃和受重用。

(4)文化:从“学在官府”到“学在民间”。

(1)逐步形成了中国的传统文化体系。

(2)是中国历史上第一次思想解放运动;

(3)奠定了中国思想文化发展的基础.

1、创立儒家学派

2、思想核心是“仁”,仁者爱人。

道德:互相爱护,融洽相处,待人宽容,“己所不欲,勿施与人”

政治:以德治民;“克己复礼”

教育:举办私学,“有教无类”,打破贵族垄断文化教育局面。

“仁政”,“民贵君轻”的民本思想,“性善说”

“仁义”“王道”

,“君舟民水”

,“性恶论”

道家学派的创始人,《道德经》,思想:

(1)世界万物本原是“道”

(核心)

(2)“无为”思想:清静无为,知足寡欲(人生);小国寡民(社会);“无为而治”(政治)

(3)朴素辩证法思想

继承和发展了老子的观点,把世间的事物都看成是相对的。

法家专制主义中央集权理论的集大成者,思想:

提出系统的法治理论:法、术、势。

(君主要以法治国,利用权术驾驭大臣,以绝对权势震慑臣民)

第

1课

百家争鸣和儒家思想的形成

人教版高中历史必修三

课程标准

学习目标

1.认识春秋战国时期“百家争鸣”局面形成的意义。

2.掌握孔子、孟子和荀子等思想家的主张以及儒家思想的形成及影响。

中央集权的发展

一

目录

二

一

百家争鸣之历史背景

三

百家争鸣之具体流派

三

百家争鸣之历史影响

一

百家争鸣之历史背景

含义:

背景:

所谓“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家等。

所谓“争鸣”,是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物做出解释。于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

百家争鸣是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳、彼此吸收融合的局面。

一

百家争鸣之历史背景

1.经济:铁器、牛耕的使用推广;井田制瓦解,封建经济迅速发展。

2.政治:诸侯争战;奴隶制瓦解,封建制度形成。

3.阶级:“士”阶层的活跃和受重用。

4.文化:从“学在官府”到“学在民间”。

含义:

背景:

二

百家争鸣之具体流派

流派:

道家:

老子、庄子

儒家

:孔子、孟子、荀子

墨家:

墨子

法家:

商鞅、韩非子、李斯

孔孟之道——儒

孔子:

1.哲学思想:

①

“仁”的学说

(核心)

要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容

②

人性论:性相近,习相远。

2.教育思想:有教无类,兴办私学,编纂六经。

子曰:“仁者爱人。”

“己所不欲,勿施于人”

3.政治思想:

①以德治民。(进步)

统治者爱惜民力,反对苛政和任意刑杀。

②希望恢复周礼,维护等级制度。(保守)

齐景公问政于孔子,孔子对曰:

“君君、臣臣、父父、子子”

“为政以德,譬如北辰,居

其所而众星共(拱)之。”

“……子为政,焉用杀,子

欲善而民善矣。”

孔孟之道——儒

孔子的思想体系及其关系:

孔子创立以“仁”为核心的礼乐制度,其目的是缓和阶级矛盾,维护奴隶主贵族的利益。

①孔子的思想是一个博大精深的体系,其思想核心是“仁”和“礼”。

②孔子强调统治者要以德治民,爱惜民力,这是其“仁”的思想在政治上的体现。

③他主张“有教无类”,认为人人都有接受教育的资格,这是其“仁”的思想在教育方面的体现。

④他主张“克己复礼”,通过规范人们的行为保证“礼”。

⑤主张“中庸”,通过协调人们之间的关系保持“仁”的常态化。

孟子:

①

“仁政”

“制民恒产”,让每家农户有百亩之田、五亩之宅,有起码的生产资料;“勿夺农时”,保证农民有劳动的时间;“省刑罚,薄税敛”,使人民有最低的物质生活条件;加强道德教育,使人民懂得“孝悌忠信”的道理

②

“民贵君轻”(民本思想)

③

伦理观:“性本善”

孔孟之道——儒

孔孟之道——儒

荀子:

①

“仁义”和“王道”

“行一不义,杀一无罪,而得天下,仁者不为也”

②

“君舟民水”

③

伦理观:“性本恶”

④“礼法并用”

⑤朴素的唯物思想

“天行有常,不为尧舜,不为桀亡”。

“人之性恶,其善者伪也”

战国时期,孟子、荀子发展了儒学,体现了新兴地主阶级的要求。

孔孟之道——儒

孔子

孟子

荀子

同

仁的思想

民本思想

异

人性论

爱人

为政以德

性相近

仁政

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

王道

比较孔子、孟子、荀子思想的异同

战国后期,成为诸子百家中的蔚然大宗。

老子是我国古代伟大的思想家,生活于春秋时期,楚国人,曾任东周王室的图书馆馆长。但有关老子本人的记载留下得不多,这就给后人创造了一个巨大的想像空间,有关老子的传说不胜枚举,种种遐想赋予了老子众多的神秘色彩

。老子对后世的影响主要是一本叫《道德经》的著作,

他开创了我国古代哲学思想的先河。

老君岩(宋代建于福建泉州清源山)

老庄之道——道

老庄之道——道

宣传自然无为,提出“齐物”论(任何事物本质上相同)

崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由;

道家出世的思想反映了没落贵族完全丧失了探求客观真理的信心;

老庄之道——道

庄子:

鲁迅在《汉文学史纲要》中说庄子“著书十余万言,大抵寓言,人物土地,皆空言无事实,而其文则汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先者也。”

正如闻一多在《古典新义》中说:“如果你要的是纯粹的文学,在庄子那素净的说理文的背景上,也有着你看不完的花团锦簇的点缀——断素,零纨,珠光,剑气,鸟语,花香——诗,赋,传奇,小说,种种的原料,尽够你颀赏的,采撷的。”

(1)、把世间万物都看作是相对的。(继承与发展)

(2)、崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由的倾向

(3)、社会批判精神

孔子似乎是一贯严正而间或幽默的;孟子是气势汹汹咄咄逼人的;韩非子是怀才不遇冷峻孤单的;但庄子呢?他的表情太丰富了,一会儿是尖锐无比的人生解剖师,一会儿又是沉湎往事的诗人;一会儿濮水上的泛舟者、闲钓者,一会儿又是土屋前闲坐无聊的穷汉;有时他去远游,有时又安坐家中洋洋洒洒地记录着他的思想……

——鲍鹏山《永恒的乡愁》

韩非子之道——法

韩非子:法家集大成者。

“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”

守株待兔

以法为本,法不阿贵

——《韩非子》

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》

(1)历史是发展的,统治者应因时而变

(2)“以法治国”

(3)建立君主专制的中央集权。君主利用权术驾御大臣,以权威震慑臣民。

适应了大一统专制国家的历史发展趋势。

韩非子之道——法

小生产者的道——墨家

“兼爱”、“非攻”、“尚贤”、“节俭”

墨子(约前468—前376),名翟。出身于“贱人”。墨子精于工技,曾经“学儒者之业”。他一生的活动主要是“上说下教”,儒、墨两家并称为“显学”。墨子门下弟子众多,他们对巨子(墨家领袖)都绝对服从,并为之赴汤蹈火,在所不辞。

1、奠定了中国传统文化体系的基础

1)儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则

2)道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础

3)法家思想中的变革精神为历代进步思想家、政治家提供了改革图治的理论武器。

它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

2、中国历史上第一次思想解放运动

3、形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点

三

百家争鸣之历史影响

知识体系总结

“百家争鸣”和儒家思想的形成

“百家争鸣”

的出现

儒家

道家

法家

社会

背景

影响

春秋

孔子

孟子

春秋

老子

庄子

荀子

韩非子

(1)经济:铁器、牛耕的使用推广;井田制瓦解。

(2)政治:诸侯争战;奴隶制瓦解,封建制度形成。

(3)阶级:“士”阶层的活跃和受重用。

(4)文化:从“学在官府”到“学在民间”。

(1)逐步形成了中国的传统文化体系。

(2)是中国历史上第一次思想解放运动;

(3)奠定了中国思想文化发展的基础.

1、创立儒家学派

2、思想核心是“仁”,仁者爱人。

道德:互相爱护,融洽相处,待人宽容,“己所不欲,勿施与人”

政治:以德治民;“克己复礼”

教育:举办私学,“有教无类”,打破贵族垄断文化教育局面。

“仁政”,“民贵君轻”的民本思想,“性善说”

“仁义”“王道”

,“君舟民水”

,“性恶论”

道家学派的创始人,《道德经》,思想:

(1)世界万物本原是“道”

(核心)

(2)“无为”思想:清静无为,知足寡欲(人生);小国寡民(社会);“无为而治”(政治)

(3)朴素辩证法思想

继承和发展了老子的观点,把世间的事物都看成是相对的。

法家专制主义中央集权理论的集大成者,思想:

提出系统的法治理论:法、术、势。

(君主要以法治国,利用权术驾驭大臣,以绝对权势震慑臣民)

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术