第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-02 17:23:12 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第3课

中国近代至当代政治制度的演变

新课标:了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治发展道路的独特性。

高中统编历史选择性必修一《国家制度与社会治理》

1912年元旦,中华民国成立

新中国第一届全国人民代表大会

一、民国前期政治制度的探索

1

、中华民国南京临时政府建立

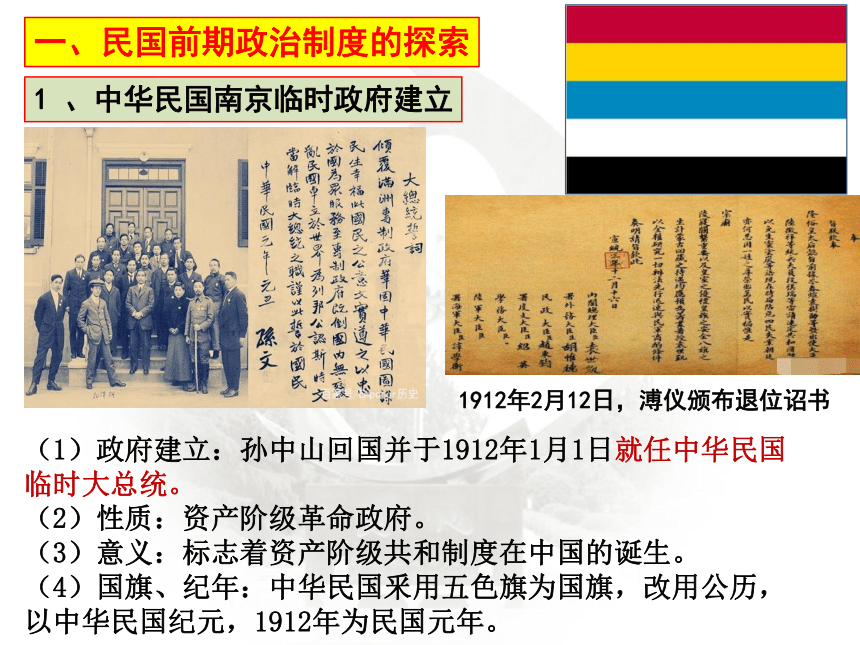

(1)政府建立:孙中山回国并于1912年1月1日就任中华民国临时大总统。

(2)性质:资产阶级革命政府。

(3)意义:标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。

(4)国旗、纪年:中华民国釆用五色旗为国旗,改用公历,以中华民国纪元,1912年为民国元年。

1912年2月12日,溥仪颁布退位诏书

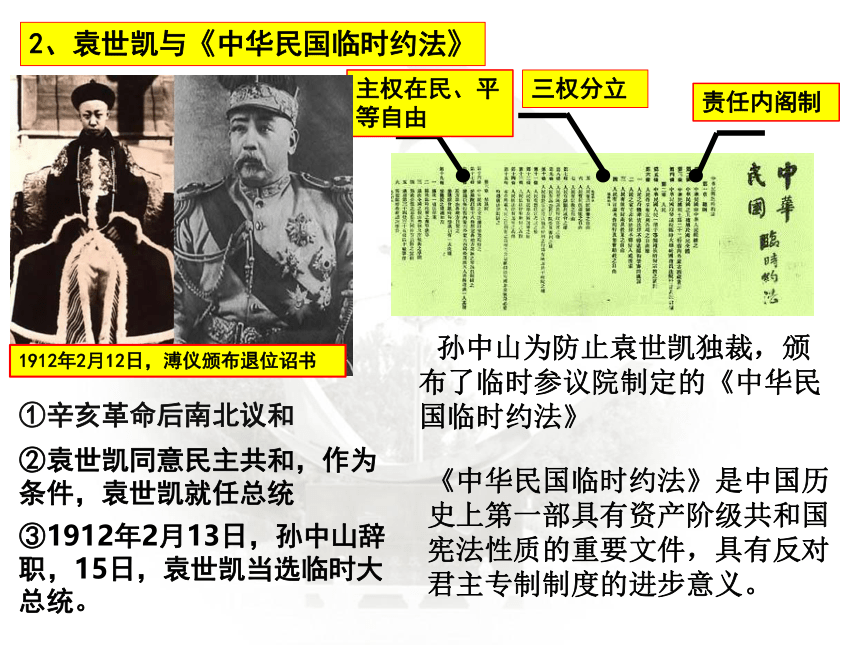

②袁世凯同意民主共和,作为条件,袁世凯就任总统

③1912年2月13日,孙中山辞职,15日,袁世凯当选临时大总统。

孙中山为防止袁世凯独裁,颁布了临时参议院制定的《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

主权在民、平等自由

三权分立

责任内阁制

2、袁世凯与《中华民国临时约法》

1912年2月12日,溥仪颁布退位诏书

①辛亥革命后南北议和

材料一

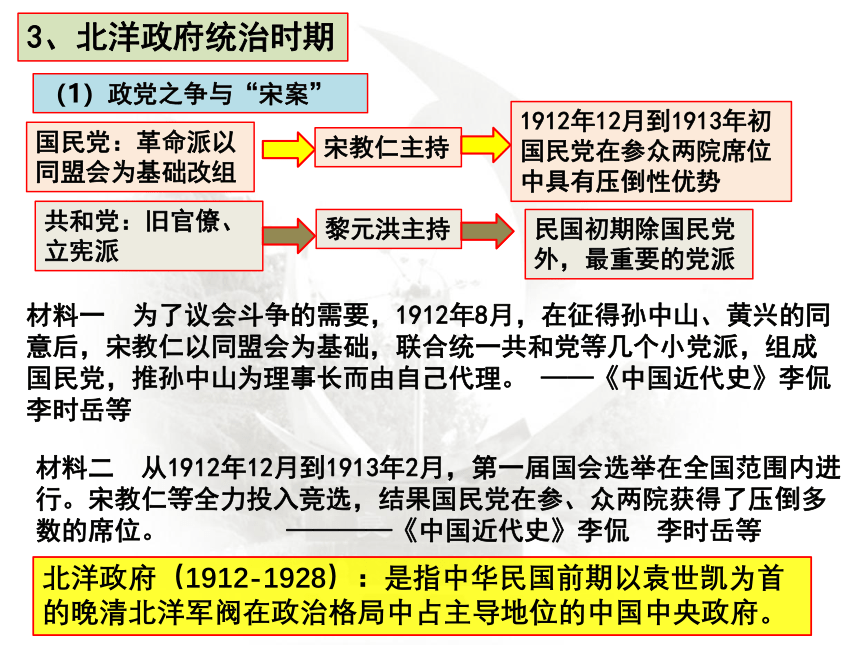

为了议会斗争的需要,1912年8月,在征得孙中山、黄兴的同意后,宋教仁以同盟会为基础,联合统一共和党等几个小党派,组成国民党,推孙中山为理事长而由自己代理。

——《中国近代史》李侃

李时岳等

材料二

从1912年12月到1913年2月,第一届国会选举在全国范围内进行。宋教仁等全力投入竞选,结果国民党在参、众两院获得了压倒多数的席位。

————《中国近代史》李侃

李时岳等

(1)政党之争与“宋案”

3、北洋政府统治时期

国民党:革命派以同盟会为基础改组

宋教仁主持

1912年12月到1913年初国民党在参众两院席位中具有压倒性优势

共和党:旧官僚、立宪派

黎元洪主持

民国初期除国民党外,最重要的党派

北洋政府(1912-1928):是指中华民国前期以袁世凯为首的晚清北洋军阀在政治格局中占主导地位的中国中央政府。

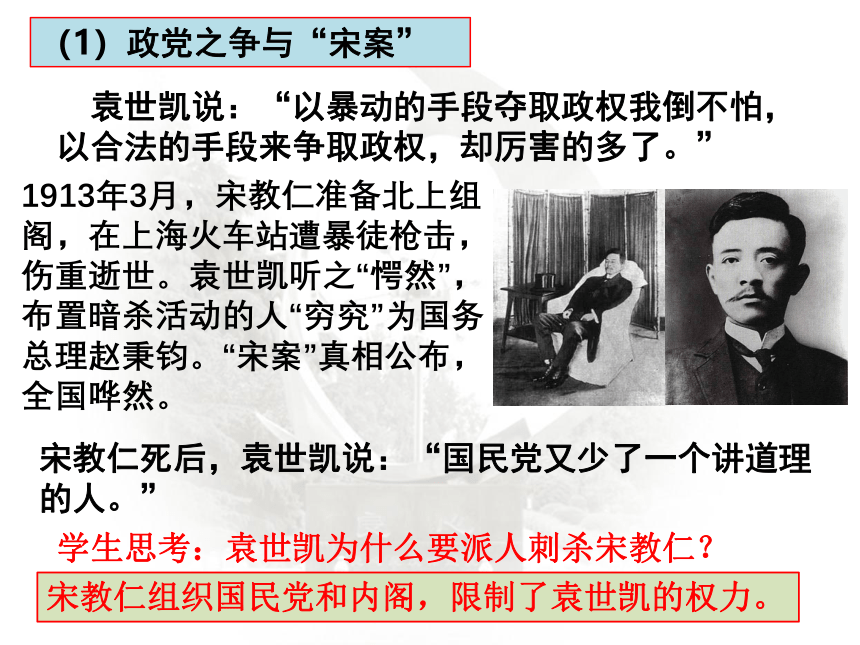

1913年3月,宋教仁准备北上组阁,在上海火车站遭暴徒枪击,伤重逝世。袁世凯听之“愕然”,布置暗杀活动的人“穷究”为国务总理赵秉钧。“宋案”真相公布,全国哗然。

(1)政党之争与“宋案”

袁世凯说:“以暴动的手段夺取政权我倒不怕,以合法的手段来争取政权,却厉害的多了。”

宋教仁死后,袁世凯说:“国民党又少了一个讲道理的人。”

学生思考:袁世凯为什么要派人刺杀宋教仁?

宋教仁组织国民党和内阁,限制了袁世凯的权力。

“宋案”成为“二次革命”的导火线。孙中山意识到“非去袁不可”,袁世凯同时准备武力镇压革命派,满足自己的权力欲望。袁世凯通过“善后大借款”准备发动反革命内战。国民党人被迫应战,最终失败。“二次革命”是辛亥革命最后一站。“二次革命”失败,标志着辛亥革命无可挽回地最后失败了。

1913年孙中山在上海举行会议决定发动二次革命

(2)二次革命

思考二次革命的原因、影响?

直接原因:宋教仁案发生;

根本原因:实现资产阶级民主政治;

影响:辛亥革命最后失败。政党政治名存实亡。

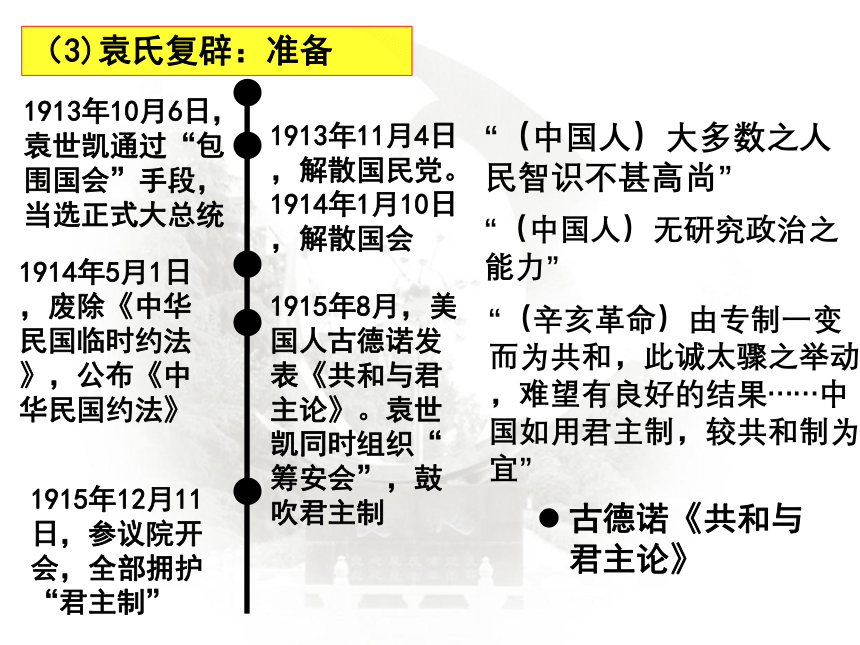

1913年10月6日,袁世凯通过“包围国会”手段,当选正式大总统

1913年11月4日,解散国民党。1914年1月10日,解散国会

1914年5月1日,废除《中华民国临时约法》,公布《中华民国约法》

1915年8月,美国人古德诺发表《共和与君主论》。袁世凯同时组织“筹安会”,鼓吹君主制

1915年12月11日,参议院开会,全部拥护“君主制”

“(辛亥革命)由专制一变而为共和,此诚太骤之举动,难望有良好的结果……中国如用君主制,较共和制为宜”

“(中国人)大多数之人民智识不甚高尚”

“(中国人)无研究政治之能力”

古德诺《共和与君主论》

(3)袁氏复辟:准备

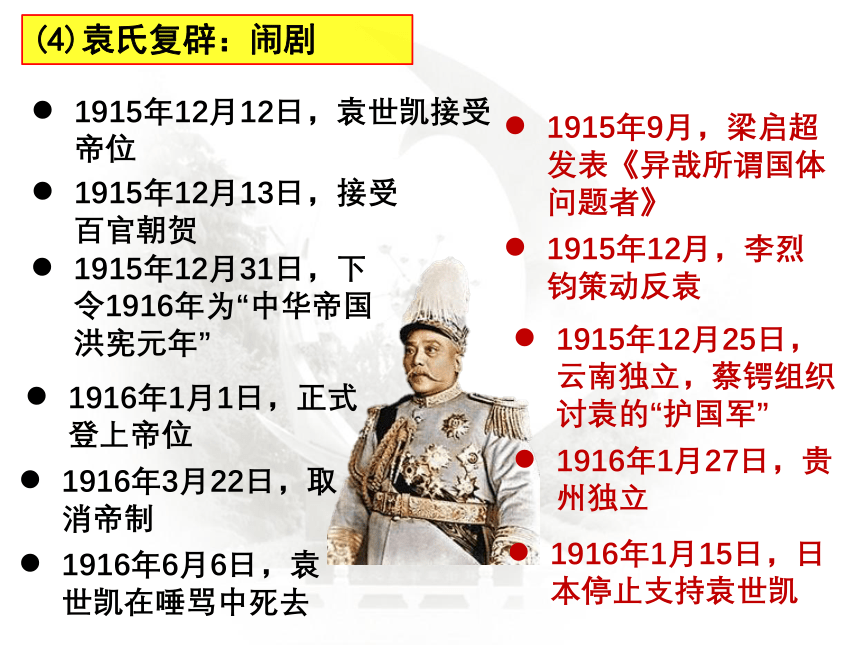

1915年12月12日,袁世凯接受帝位

1915年12月13日,接受百官朝贺

1915年12月31日,下令1916年为“中华帝国洪宪元年”

1916年1月1日,正式登上帝位

1916年3月22日,取消帝制

1916年6月6日,袁世凯在唾骂中死去

1915年12月,李烈钧策动反袁

1915年9月,梁启超发表《异哉所谓国体问题者》

1915年12月25日,云南独立,蔡锷组织讨袁的“护国军”

1916年1月27日,贵州独立

1916年1月15日,日本停止支持袁世凯

(4)袁氏复辟:闹剧

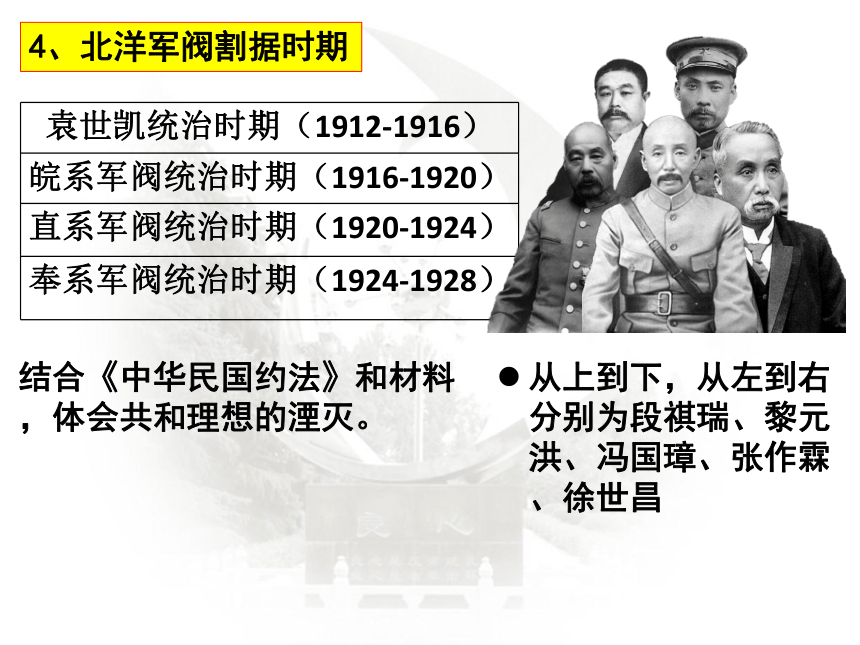

袁世凯统治时期(1912-1916)

皖系军阀统治时期(1916-1920)

直系军阀统治时期(1920-1924)

奉系军阀统治时期(1924-1928)

从上到下,从左到右分别为段祺瑞、黎元洪、冯国璋、张作霖、徐世昌

4、北洋军阀割据时期

结合《中华民国约法》和材料,体会共和理想的湮灭。

二、南京国民政府时期的政治制度

1928年12月29日,奉系军阀首领张学良通电全国,宣布遵守三民主义,服从以蒋介石为首的南京国民政府。东北易帜标志着北伐的结束,南京国民政府“形式统一”,以及北洋政府的正式结束。

1、东北易帜

1928年,国民党成为中国的新统治者之后,开始训政。

5、南京国民政府时期的政治制度

材料1:

先看“军政”,这是“以党建国”的暴力革命时期,早期是指在国民党的领导下,以革命的手段推翻清王朝的统治,建立资产阶级共和国,后来指通过武装革命彻底打到军阀,实现国家的统一和独立。再看“训政”,这是“以党治国”的威权统治时期。因而以“军政”统一全国后,需要在国民党的领导下,以“训政”来开启民智,培养民众的民主意识。届时要实行约法,由政府派出经过训练、考试合格的人员,到各县筹备地方自治,并对人民进行使用民权和承担义务的训练。最后看“宪政”,孙中山认为,凡一省之内全部的县已实行自治,就可结束训政,开始宪政阶段。“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

——《让历史告诉未来:孙中山的“军政、训政、宪政”三阶段方略及启示》彭先兵

阅读材料结合教材“历史纵横”中概括孙中山提出的“革命程序”论,训政内容是什么

革命程序包括“军政、训政、宪政”三阶段;

“以党治国”,在国民党的领导下,开启民智,培养民众的民主意识。使人民得到民主民主权利筹备地方自治,

(1)国民党的训政

材料2:《训政纲领》内容:第一条

中华民国于训政时期开始,由中国国民党代表大会,代表国民大会,领导国民行使政权。

第二条

中国国民党全国代表大会闭会时,以政权付托中国国民党中央执行委员会执行之。

第三条

依照总理建国大纲所定选举、罢免、创制、复决四种政权,应训练国民逐渐行使,以立宪政之基础。

第四条

治权之行政、立法、司法、考试、监察五项,付托于国民政府总揽而执行之,以立宪政时期民选政府之基础。

第五条

指导监督国民政府重大国务之施行,由中国国民党中央执行委员会政治会议行之。

第六条

中华民国国民政府组织法之修正及解释,由中国国民党中央执行委员会政治会议议决行之。

剥夺人民权利的国民党一党专政

(2)阅读材料2思考《训政纲领》反映出国民党的“训政”实质是什么?

“国民大会”

会场前长江路上的牌楼

(2)国民党宪政1948

民盟和中共采取一致行动,拒绝参加“国民大会”,图为民盟与中共代表的合影。

1949年4月23日,南京解放,标志着国民党在大陆22年的统治覆灭。

1948年,国民党

“行宪”

,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府,为其独裁统治披上“宪政”的外衣。

中国宪政为何如此艰难?

半殖民地半封建社会决定;

列强侵略,民族危机深重;

军阀混战,政局动荡;

资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;

传统守旧思想根深蒂固。

1、土地革命战争时期的制度探索

1930年夏,全国已经建立起大小十几块农村革命根据地,分布在十多个省。在革命根据地,各级苏维埃政权也陆续建立起来。

井冈山根据地

井冈山根据地是最早开辟的一块革命根据地,毛泽东等领导湘赣边界秋收起义部队从浏阳文家市南下后,与1927年9月底在永新县三湾村进行了改编,党部建在连上,建立新型官兵关系。10月,部队进入罗霄山脉中段的井冈山地区,这里地势险要,远离中心城市,敌人统治薄弱,革命基础雄厚,经济可以自足,具有建立革命根据地的有利条件。1928年春,根据地初步建立起来了。四月底,朱德、陈毅率领南昌起义留下的部队和湘南暴动组成的红军到达井冈山。

三、中国共产党在根据地和解放区的制度探索

(1)时代背景:在土地革命时期,中国共产党逐渐摸索出农村包围城市,武装夺取政权的革命道路,形成工农武装割据思想。

凡上述苏维埃公民在十六岁以上皆是有苏维埃选举权和被选举权,直接派代表参加各级工农兵苏维埃的大会,讨论和决定一切国家的地方的政治事务。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》

1、土地革命战争时期的制度探索

宣布中华苏维埃共和国临时中央政府成立

宪法大纲

土地法

劳动法

人事任免

《中华苏维埃共和国宪法大纲》

①

宣布苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦大众。

②

实行苏维埃代表大会制度。

以立法的形式,首次肯定了广大农民以革命的手段获得土地的权利。

①

依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农

②

保护中小工商业者,消灭地主阶级

③

以乡为单位,按人口平分土地

④

在原耕地的基础上,实行抽多补少、抽肥补瘦

意义:中华苏维埃共和国临时中央政府的建立,是创建人民革命政权的尝试,为以后建立人民政权提供有益的借鉴。

创建人民革命政权的尝试

坚持贯彻工农贫苦群众当家做主的方针,极大提升穷人的政治地位

苏维埃代表会议制度,大量吸收工农群众参与政权并管理自己的国家

把政权直接建到乡至村,加强上级政权与基层民众的联系

2.抗日战争时期抗日民主政权的建设

(1)背景:抗日根据地的不断扩大,适应建立抗日民族统一战线的需要。

(2)措施:设立边区政府,作为民国地方政府;设置各级参议会,并选举产生边区政府委员;实行三三制原则。

(3)意义:进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

“三三制”原则:在民主政权组成上,共产党员、非党员的左派进步分子、中间分子各占1/3。共产党员代表无产阶级和贫农,左派进步分子代表农民和小资产阶级,中间分子代表民族资产阶级和开明绅士。

统一战线性质的政权

材料一:中国苏维埃政权所建设的是工人和农民的民主专政的国家。在苏维埃政权下,所有工人,农民,红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理;只有军阀,官僚,地主,豪绅,资本家,富农,僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》(1931年)

材料二:本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。

---《陕甘宁边区施政纲领》

第三条

凡居住在边区境内的人民,

年满十八岁,

不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别,

都有选举权和被选举权。

---《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

根据材料并结合课本思考:上述两个材料在政权建设上有何不同?原因何在?

取消资本家、富农等阶级阶层的参政权利和政治自由,限制民主革命力量的发展,扩大苏维埃政权的对立面。

团结开明地主和民主人士,巩固和扩大抗日民族统一战线

原因:⑴革命形势(社会主要矛盾)和革命任务不同;⑵指导思想不同:前者政权建设受苏俄革命和政权建设影响较大,后者反映党独立自主地探索政权建设模式。

3.解放区人民政权的建立

①背景:解放战争的胜利和解放区的日益扩大;继承抗日根据地民主政权建设经验。

②措施:在解放区设置行政区,在行政区设置军政委员会或人民政府,作为最高一级的地方政府机关,各自管辖若干省级及以下行政单位。

③意义:为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

(2)新中国成立前夕,毛泽东发表《论人民民主专政》,指出“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”,为建立人民共和国奠定了理论基础。

(1)行政区

四、中华人民共和国的政治制度

根本政治制度

基本政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商会议

民族区域自治制度

基层群众自治制度

1.人民代表大会制度——根本政治制度

1949年9月《中国人民政治协商会议共同纲领》

规定“人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府”。

1954年《中华人民共和国宪法》

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度,标志着人民代表大会正式建立起来。

1957年至1976年,反右斗争扩大化和“左”倾错误指导

民主集中制遭到破坏,人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱。

1982年《中华人民共和国宪法》

进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新的阶段。

(3)特点:人民当家作主;民主集中制原则;一院制;党领导下的人民民主制度。

(4)优越性:中国社会主义政治文明的重要载体

①保障人民当家作主,动员全体人民投身于社会主义建设

②保证国家机关协调高效运转

③维护国家统一和民族团结

思考:谈谈你对人民代表大会制度优越性的理解。

权力来自于人民,人民通过人民代表大会实现当家作主的目标。小范围内人人都可以讨论决定自己的事情,实现民主决策民主管理;大范围内通过人民代表大会参与政治生活。

体现了真正的、广泛的民主

体现了民主集中制原则

利于各项工作有效进行

在人民代表大会统一行使国家权力的前提下,国家机关协调一致地在各自职权范围内工作,从而避免权力集中,提高工作效率。

便于实现党对国家事务的领导利于国家统一民族团结、集中力量办大事

党对人民代表大会的领导,有利于发挥国家权力机关的作用,把党的意志转变为国家意志,动员组织全国人民一起行动。

1.人民代表大会制度——根本政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

西方资本主义国家的议会制

经济基础

行使权力主体

权力机关原则

相似点

建立在社会主义公有制基础之上,为维护社会主义经济基础服务

建立在资本主义私有制基础之上,是维护资本主义私有财产的工具

是通过选举产生的代表组成行使国家权力的机关。人民代表代表人民利益,受人民监督,对人民负责,人民代表大会的权力主体是人民

协调资产阶级内部利益关系的场所。议员由竞选产生,竞选则以金钱为后盾。议员不对选民负责,不受选民监督,选民无权撤换议员。议员都是维护资产阶级利益

实行民主集中制原则。

按照三权分立原则组织。

都是国家政权的组织形式。从形式上看有某些相似之处,都是由定期选举产生的代表或议员组成,都属于一种间接民主(代议制民主)

2、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度——基本政治制度

1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立。

1956年社会主义改造基本完成后,根据我国阶级状况发生的深刻变化,中共中央提出了“长期共存、互相监督”的八字方针,进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局。

每年“两会”便是政协会议和人大会议,地点都位于人民大会堂,政协会议首先召开。

改革开放后,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度进一步完善,并被写入宪法。

3、民族区域自治制度和基层群众自治制度

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

基层群众自治制度是指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的制度。

2013年11月,党的十八届三中全会:把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

2019年,党的十九届四中全会:突出强调了中国共产党的领导是中能够国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度最大优势。

中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

4、国家治理体系和治理能力现代化

坚持中国特色的社会主义制度

坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来;

坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来;

课堂小结

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

早期民国政府时期

北洋政府统治时期

南京国民政府统治时期

中国共产党在根据地和解放区的制度探索

土地革命战争时期的制度探索:中华苏维埃政权

抗日战争时期的制度探索:抗日民主政权

解放战争时期的制度探索

人民代表大会制度

1954年宪法、1982年宪法

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

国家治理体系和治理能力的现代化

中国特色社会主义制度“三个有机结合”和评价

中华人民共和国的政治制度

谢

谢

观

看

第3课

中国近代至当代政治制度的演变

新课标:了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治发展道路的独特性。

高中统编历史选择性必修一《国家制度与社会治理》

1912年元旦,中华民国成立

新中国第一届全国人民代表大会

一、民国前期政治制度的探索

1

、中华民国南京临时政府建立

(1)政府建立:孙中山回国并于1912年1月1日就任中华民国临时大总统。

(2)性质:资产阶级革命政府。

(3)意义:标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。

(4)国旗、纪年:中华民国釆用五色旗为国旗,改用公历,以中华民国纪元,1912年为民国元年。

1912年2月12日,溥仪颁布退位诏书

②袁世凯同意民主共和,作为条件,袁世凯就任总统

③1912年2月13日,孙中山辞职,15日,袁世凯当选临时大总统。

孙中山为防止袁世凯独裁,颁布了临时参议院制定的《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

主权在民、平等自由

三权分立

责任内阁制

2、袁世凯与《中华民国临时约法》

1912年2月12日,溥仪颁布退位诏书

①辛亥革命后南北议和

材料一

为了议会斗争的需要,1912年8月,在征得孙中山、黄兴的同意后,宋教仁以同盟会为基础,联合统一共和党等几个小党派,组成国民党,推孙中山为理事长而由自己代理。

——《中国近代史》李侃

李时岳等

材料二

从1912年12月到1913年2月,第一届国会选举在全国范围内进行。宋教仁等全力投入竞选,结果国民党在参、众两院获得了压倒多数的席位。

————《中国近代史》李侃

李时岳等

(1)政党之争与“宋案”

3、北洋政府统治时期

国民党:革命派以同盟会为基础改组

宋教仁主持

1912年12月到1913年初国民党在参众两院席位中具有压倒性优势

共和党:旧官僚、立宪派

黎元洪主持

民国初期除国民党外,最重要的党派

北洋政府(1912-1928):是指中华民国前期以袁世凯为首的晚清北洋军阀在政治格局中占主导地位的中国中央政府。

1913年3月,宋教仁准备北上组阁,在上海火车站遭暴徒枪击,伤重逝世。袁世凯听之“愕然”,布置暗杀活动的人“穷究”为国务总理赵秉钧。“宋案”真相公布,全国哗然。

(1)政党之争与“宋案”

袁世凯说:“以暴动的手段夺取政权我倒不怕,以合法的手段来争取政权,却厉害的多了。”

宋教仁死后,袁世凯说:“国民党又少了一个讲道理的人。”

学生思考:袁世凯为什么要派人刺杀宋教仁?

宋教仁组织国民党和内阁,限制了袁世凯的权力。

“宋案”成为“二次革命”的导火线。孙中山意识到“非去袁不可”,袁世凯同时准备武力镇压革命派,满足自己的权力欲望。袁世凯通过“善后大借款”准备发动反革命内战。国民党人被迫应战,最终失败。“二次革命”是辛亥革命最后一站。“二次革命”失败,标志着辛亥革命无可挽回地最后失败了。

1913年孙中山在上海举行会议决定发动二次革命

(2)二次革命

思考二次革命的原因、影响?

直接原因:宋教仁案发生;

根本原因:实现资产阶级民主政治;

影响:辛亥革命最后失败。政党政治名存实亡。

1913年10月6日,袁世凯通过“包围国会”手段,当选正式大总统

1913年11月4日,解散国民党。1914年1月10日,解散国会

1914年5月1日,废除《中华民国临时约法》,公布《中华民国约法》

1915年8月,美国人古德诺发表《共和与君主论》。袁世凯同时组织“筹安会”,鼓吹君主制

1915年12月11日,参议院开会,全部拥护“君主制”

“(辛亥革命)由专制一变而为共和,此诚太骤之举动,难望有良好的结果……中国如用君主制,较共和制为宜”

“(中国人)大多数之人民智识不甚高尚”

“(中国人)无研究政治之能力”

古德诺《共和与君主论》

(3)袁氏复辟:准备

1915年12月12日,袁世凯接受帝位

1915年12月13日,接受百官朝贺

1915年12月31日,下令1916年为“中华帝国洪宪元年”

1916年1月1日,正式登上帝位

1916年3月22日,取消帝制

1916年6月6日,袁世凯在唾骂中死去

1915年12月,李烈钧策动反袁

1915年9月,梁启超发表《异哉所谓国体问题者》

1915年12月25日,云南独立,蔡锷组织讨袁的“护国军”

1916年1月27日,贵州独立

1916年1月15日,日本停止支持袁世凯

(4)袁氏复辟:闹剧

袁世凯统治时期(1912-1916)

皖系军阀统治时期(1916-1920)

直系军阀统治时期(1920-1924)

奉系军阀统治时期(1924-1928)

从上到下,从左到右分别为段祺瑞、黎元洪、冯国璋、张作霖、徐世昌

4、北洋军阀割据时期

结合《中华民国约法》和材料,体会共和理想的湮灭。

二、南京国民政府时期的政治制度

1928年12月29日,奉系军阀首领张学良通电全国,宣布遵守三民主义,服从以蒋介石为首的南京国民政府。东北易帜标志着北伐的结束,南京国民政府“形式统一”,以及北洋政府的正式结束。

1、东北易帜

1928年,国民党成为中国的新统治者之后,开始训政。

5、南京国民政府时期的政治制度

材料1:

先看“军政”,这是“以党建国”的暴力革命时期,早期是指在国民党的领导下,以革命的手段推翻清王朝的统治,建立资产阶级共和国,后来指通过武装革命彻底打到军阀,实现国家的统一和独立。再看“训政”,这是“以党治国”的威权统治时期。因而以“军政”统一全国后,需要在国民党的领导下,以“训政”来开启民智,培养民众的民主意识。届时要实行约法,由政府派出经过训练、考试合格的人员,到各县筹备地方自治,并对人民进行使用民权和承担义务的训练。最后看“宪政”,孙中山认为,凡一省之内全部的县已实行自治,就可结束训政,开始宪政阶段。“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

——《让历史告诉未来:孙中山的“军政、训政、宪政”三阶段方略及启示》彭先兵

阅读材料结合教材“历史纵横”中概括孙中山提出的“革命程序”论,训政内容是什么

革命程序包括“军政、训政、宪政”三阶段;

“以党治国”,在国民党的领导下,开启民智,培养民众的民主意识。使人民得到民主民主权利筹备地方自治,

(1)国民党的训政

材料2:《训政纲领》内容:第一条

中华民国于训政时期开始,由中国国民党代表大会,代表国民大会,领导国民行使政权。

第二条

中国国民党全国代表大会闭会时,以政权付托中国国民党中央执行委员会执行之。

第三条

依照总理建国大纲所定选举、罢免、创制、复决四种政权,应训练国民逐渐行使,以立宪政之基础。

第四条

治权之行政、立法、司法、考试、监察五项,付托于国民政府总揽而执行之,以立宪政时期民选政府之基础。

第五条

指导监督国民政府重大国务之施行,由中国国民党中央执行委员会政治会议行之。

第六条

中华民国国民政府组织法之修正及解释,由中国国民党中央执行委员会政治会议议决行之。

剥夺人民权利的国民党一党专政

(2)阅读材料2思考《训政纲领》反映出国民党的“训政”实质是什么?

“国民大会”

会场前长江路上的牌楼

(2)国民党宪政1948

民盟和中共采取一致行动,拒绝参加“国民大会”,图为民盟与中共代表的合影。

1949年4月23日,南京解放,标志着国民党在大陆22年的统治覆灭。

1948年,国民党

“行宪”

,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府,为其独裁统治披上“宪政”的外衣。

中国宪政为何如此艰难?

半殖民地半封建社会决定;

列强侵略,民族危机深重;

军阀混战,政局动荡;

资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;

传统守旧思想根深蒂固。

1、土地革命战争时期的制度探索

1930年夏,全国已经建立起大小十几块农村革命根据地,分布在十多个省。在革命根据地,各级苏维埃政权也陆续建立起来。

井冈山根据地

井冈山根据地是最早开辟的一块革命根据地,毛泽东等领导湘赣边界秋收起义部队从浏阳文家市南下后,与1927年9月底在永新县三湾村进行了改编,党部建在连上,建立新型官兵关系。10月,部队进入罗霄山脉中段的井冈山地区,这里地势险要,远离中心城市,敌人统治薄弱,革命基础雄厚,经济可以自足,具有建立革命根据地的有利条件。1928年春,根据地初步建立起来了。四月底,朱德、陈毅率领南昌起义留下的部队和湘南暴动组成的红军到达井冈山。

三、中国共产党在根据地和解放区的制度探索

(1)时代背景:在土地革命时期,中国共产党逐渐摸索出农村包围城市,武装夺取政权的革命道路,形成工农武装割据思想。

凡上述苏维埃公民在十六岁以上皆是有苏维埃选举权和被选举权,直接派代表参加各级工农兵苏维埃的大会,讨论和决定一切国家的地方的政治事务。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》

1、土地革命战争时期的制度探索

宣布中华苏维埃共和国临时中央政府成立

宪法大纲

土地法

劳动法

人事任免

《中华苏维埃共和国宪法大纲》

①

宣布苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦大众。

②

实行苏维埃代表大会制度。

以立法的形式,首次肯定了广大农民以革命的手段获得土地的权利。

①

依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农

②

保护中小工商业者,消灭地主阶级

③

以乡为单位,按人口平分土地

④

在原耕地的基础上,实行抽多补少、抽肥补瘦

意义:中华苏维埃共和国临时中央政府的建立,是创建人民革命政权的尝试,为以后建立人民政权提供有益的借鉴。

创建人民革命政权的尝试

坚持贯彻工农贫苦群众当家做主的方针,极大提升穷人的政治地位

苏维埃代表会议制度,大量吸收工农群众参与政权并管理自己的国家

把政权直接建到乡至村,加强上级政权与基层民众的联系

2.抗日战争时期抗日民主政权的建设

(1)背景:抗日根据地的不断扩大,适应建立抗日民族统一战线的需要。

(2)措施:设立边区政府,作为民国地方政府;设置各级参议会,并选举产生边区政府委员;实行三三制原则。

(3)意义:进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

“三三制”原则:在民主政权组成上,共产党员、非党员的左派进步分子、中间分子各占1/3。共产党员代表无产阶级和贫农,左派进步分子代表农民和小资产阶级,中间分子代表民族资产阶级和开明绅士。

统一战线性质的政权

材料一:中国苏维埃政权所建设的是工人和农民的民主专政的国家。在苏维埃政权下,所有工人,农民,红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理;只有军阀,官僚,地主,豪绅,资本家,富农,僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》(1931年)

材料二:本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。

---《陕甘宁边区施政纲领》

第三条

凡居住在边区境内的人民,

年满十八岁,

不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别,

都有选举权和被选举权。

---《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

根据材料并结合课本思考:上述两个材料在政权建设上有何不同?原因何在?

取消资本家、富农等阶级阶层的参政权利和政治自由,限制民主革命力量的发展,扩大苏维埃政权的对立面。

团结开明地主和民主人士,巩固和扩大抗日民族统一战线

原因:⑴革命形势(社会主要矛盾)和革命任务不同;⑵指导思想不同:前者政权建设受苏俄革命和政权建设影响较大,后者反映党独立自主地探索政权建设模式。

3.解放区人民政权的建立

①背景:解放战争的胜利和解放区的日益扩大;继承抗日根据地民主政权建设经验。

②措施:在解放区设置行政区,在行政区设置军政委员会或人民政府,作为最高一级的地方政府机关,各自管辖若干省级及以下行政单位。

③意义:为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

(2)新中国成立前夕,毛泽东发表《论人民民主专政》,指出“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”,为建立人民共和国奠定了理论基础。

(1)行政区

四、中华人民共和国的政治制度

根本政治制度

基本政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商会议

民族区域自治制度

基层群众自治制度

1.人民代表大会制度——根本政治制度

1949年9月《中国人民政治协商会议共同纲领》

规定“人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府”。

1954年《中华人民共和国宪法》

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度,标志着人民代表大会正式建立起来。

1957年至1976年,反右斗争扩大化和“左”倾错误指导

民主集中制遭到破坏,人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱。

1982年《中华人民共和国宪法》

进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新的阶段。

(3)特点:人民当家作主;民主集中制原则;一院制;党领导下的人民民主制度。

(4)优越性:中国社会主义政治文明的重要载体

①保障人民当家作主,动员全体人民投身于社会主义建设

②保证国家机关协调高效运转

③维护国家统一和民族团结

思考:谈谈你对人民代表大会制度优越性的理解。

权力来自于人民,人民通过人民代表大会实现当家作主的目标。小范围内人人都可以讨论决定自己的事情,实现民主决策民主管理;大范围内通过人民代表大会参与政治生活。

体现了真正的、广泛的民主

体现了民主集中制原则

利于各项工作有效进行

在人民代表大会统一行使国家权力的前提下,国家机关协调一致地在各自职权范围内工作,从而避免权力集中,提高工作效率。

便于实现党对国家事务的领导利于国家统一民族团结、集中力量办大事

党对人民代表大会的领导,有利于发挥国家权力机关的作用,把党的意志转变为国家意志,动员组织全国人民一起行动。

1.人民代表大会制度——根本政治制度

中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

西方资本主义国家的议会制

经济基础

行使权力主体

权力机关原则

相似点

建立在社会主义公有制基础之上,为维护社会主义经济基础服务

建立在资本主义私有制基础之上,是维护资本主义私有财产的工具

是通过选举产生的代表组成行使国家权力的机关。人民代表代表人民利益,受人民监督,对人民负责,人民代表大会的权力主体是人民

协调资产阶级内部利益关系的场所。议员由竞选产生,竞选则以金钱为后盾。议员不对选民负责,不受选民监督,选民无权撤换议员。议员都是维护资产阶级利益

实行民主集中制原则。

按照三权分立原则组织。

都是国家政权的组织形式。从形式上看有某些相似之处,都是由定期选举产生的代表或议员组成,都属于一种间接民主(代议制民主)

2、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度——基本政治制度

1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立。

1956年社会主义改造基本完成后,根据我国阶级状况发生的深刻变化,中共中央提出了“长期共存、互相监督”的八字方针,进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局。

每年“两会”便是政协会议和人大会议,地点都位于人民大会堂,政协会议首先召开。

改革开放后,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度进一步完善,并被写入宪法。

3、民族区域自治制度和基层群众自治制度

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

基层群众自治制度是指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的制度。

2013年11月,党的十八届三中全会:把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

2019年,党的十九届四中全会:突出强调了中国共产党的领导是中能够国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度最大优势。

中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

4、国家治理体系和治理能力现代化

坚持中国特色的社会主义制度

坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来;

坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来;

课堂小结

中国近代至当代政治制度的演变

民国时期的政治制度

早期民国政府时期

北洋政府统治时期

南京国民政府统治时期

中国共产党在根据地和解放区的制度探索

土地革命战争时期的制度探索:中华苏维埃政权

抗日战争时期的制度探索:抗日民主政权

解放战争时期的制度探索

人民代表大会制度

1954年宪法、1982年宪法

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

国家治理体系和治理能力的现代化

中国特色社会主义制度“三个有机结合”和评价

中华人民共和国的政治制度

谢

谢

观

看

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理