第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 50.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-02 17:24:57 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

走

向

共

和

第3课

中国近代至当代

政治制度的演变

目录

CONTENTS

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

【课程标准】了解共和制在中国建立的曲

折过程,理解中国政治发展道路的独特性

概念解析

共和

有两大基本特征:

1.政府机构和最高首脑由选举产生

2.民众参与国家事务

——摘自金观涛《观念史研究》

壹

民国时期的政治制度

1.南京临时政府初建资产阶级民主共和制度

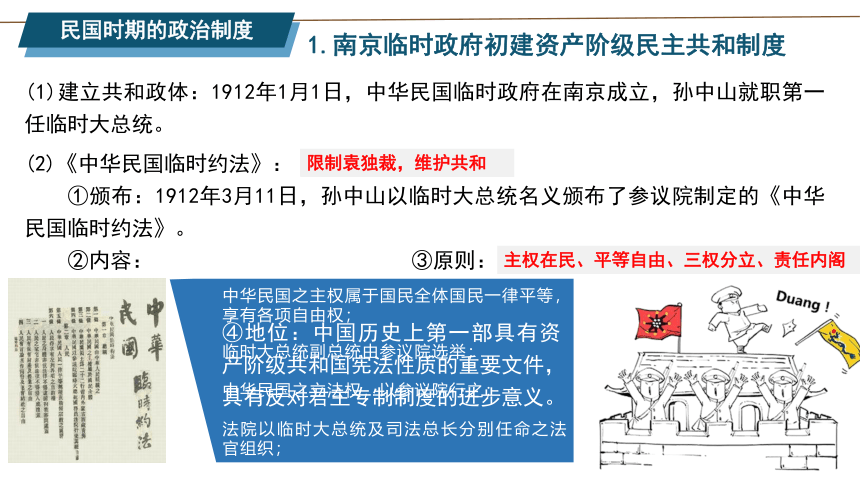

民国时期的政治制度

(1)建立共和政体:1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就职第一任临时大总统。

(2)《中华民国临时约法》:

①颁布:1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了参议院制定的《中华民国临时约法》。

②内容:

③原则:

中华民国之主权属于国民全体国民一律平等,享有各项自由权;

临时大总统副总统由参议院选举;

中华民国之立法权,以参议院行之;

法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织;

主权在民、平等自由、三权分立、责任内阁

限制袁独裁,维护共和

④地位:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

2.北洋政府时期共和制度的波折——政党政治

民国时期的政治制度

概念解析

北洋政府:是指中华民国前期以袁世凯为首的晚清北洋军阀在政治格局中占主导地位的中央政府。

政党政治:通常指一个国家通过政党行使国家政权的形式。广义包括各国政党为实现其政纲和主张而展开的一切政治活动和斗争。

袁世凯

2.北洋政府时期共和制度的波折——政党政治

民国时期的政治制度

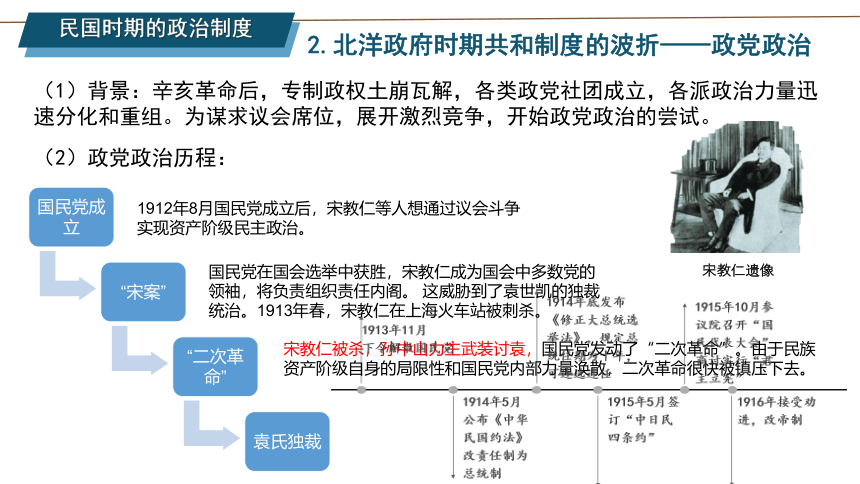

(1)背景:辛亥革命后,专制政权土崩瓦解,各类政党社团成立,各派政治力量迅速分化和重组。为谋求议会席位,展开激烈竞争,开始政党政治的尝试。

(2)政党政治历程:

1912年8月国民党成立后,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治。

国民党在国会选举中获胜,宋教仁成为国会中多数党的领袖,将负责组织责任内阁。

这威胁到了袁世凯的独裁统治。1913年春,宋教仁在上海火车站被刺杀。

宋教仁被杀,孙中山力主武装讨袁,国民党发动了“二次革命”。由于民族资产阶级自身的局限性和国民党内部力量涣散,二次革命很快被镇压下去。

宋教仁遗像

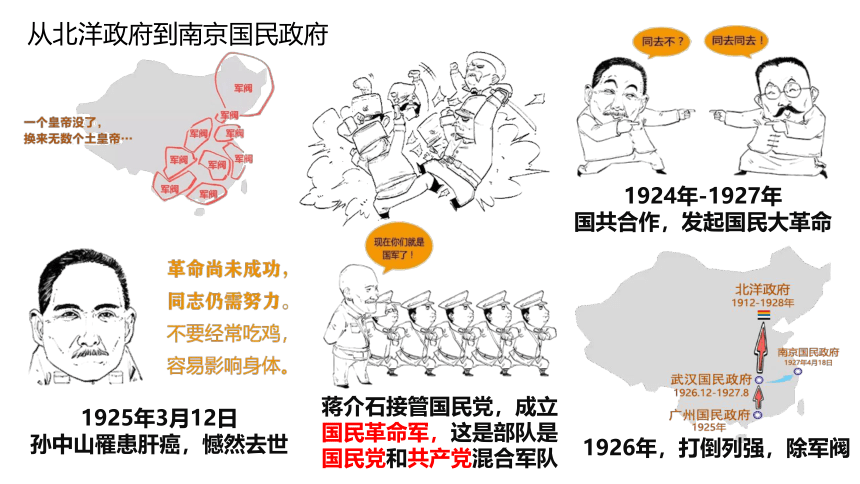

1924年-1927年

国共合作,发起国民大革命

1925年3月12日

孙中山罹患肝癌,憾然去世

蒋介石接管国民党,成立国民革命军,这是部队是国民党和共产党混合军队

1926年,打倒列强,除军阀

从北洋政府到南京国民政府

3.南京国民政府时期的政治制度——一党专政

民国时期的政治制度

孙中山的“革命程序”论

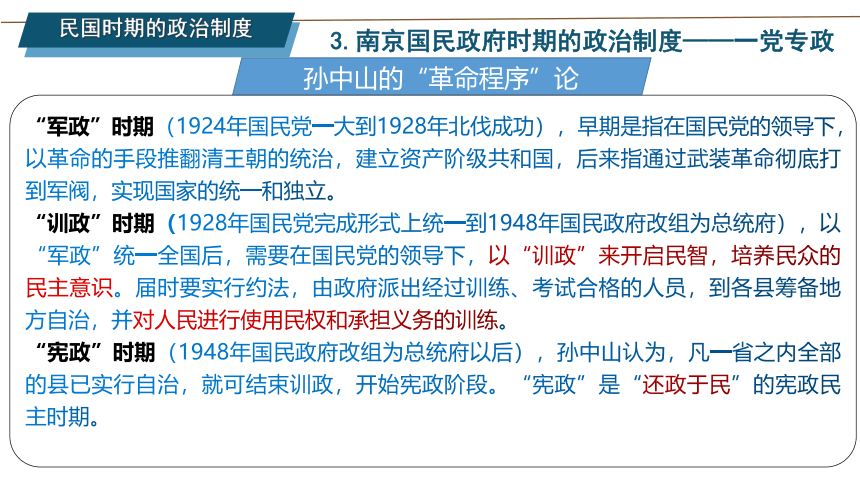

“军政”时期(1924年国民党一大到1928年北伐成功),早期是指在国民党的领导下,以革命的手段推翻清王朝的统治,建立资产阶级共和国,后来指通过武装革命彻底打到军阀,实现国家的统一和独立。

“训政”时期(1928年国民党完成形式上统一到1948年国民政府改组为总统府),以“军政”统一全国后,需要在国民党的领导下,以“训政”来开启民智,培养民众的民主意识。届时要实行约法,由政府派出经过训练、考试合格的人员,到各县筹备地方自治,并对人民进行使用民权和承担义务的训练。

“宪政”时期(1948年国民政府改组为总统府以后),孙中山认为,凡一省之内全部的县已实行自治,就可结束训政,开始宪政阶段。“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

3.南京国民政府时期的政治制度——一党专政

民国时期的政治制度

(1)训政时期

在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民党政府独揽执行。

--《训政纲领》(1928)

九、一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权。……

十四、每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

--《国民政府建国大纲(1924)

孙中山的理想

国民党的现实

VS

【课堂探究】孙中山的“训政”理论,主要体现了怎样的民主政治原则?《训政纲领》反映出国民党的“训政”实质是什么?

主权在民原则

一党专政

3.南京国民政府时期的政治制度——一党专政

民国时期的政治制度

(2)宪政时期

1948年,国民党打出“行宪”的招牌,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府,国民党以此为其统治披上“宪政”的外衣。

国民党政权作为大地主、大资产阶级的代表,最终逃脱不了崩溃的命运。

贰

中共在根据地和解放区的制度探索

1.在革命根据地的探索——人民共和从这里出发

中共在根据地和解放区的制度探索

中华苏维埃第一次全国代表大会

1931年11月7日至20日,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开。大会制定了宪法大纲,通过了土地法、劳动法等法令,宣布中华苏维埃共和国临时中央政府正式成立。中华苏维埃共和国临时中央政府的成立,是创建人民革命政权的尝试。

2.在抗日战争时期——共产党人的民主实验

中共在根据地的制度探索

中华苏维埃第一次全国代表大会

本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。

---《陕甘宁边区施政纲领》

第三条

凡居住在边区境内的人民,

年满十八岁,

不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别,

都有选举权和被选举权。

---《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

【课堂探究】中国共产党在抗日根据地的政权建设上采取了什么措施?原因和意义是什么?

设边区政府、参议会;实施三三制

适应抗日民族统一战线需要

进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设

3.解放区人民政权的建立

中共在根据地的制度探索

(1)行政区

①背景:解放战争的胜利和解放区的日益扩大,在继承抗日根据地民主政权建设经验的基础上,制定了适合新形势下民主制度建设。

②措施:在解放区设置行政区,在行政区设置军政委员会或人民政府,作为最高一级的地方政府机关,各自管辖若干省级及以下行政单位。

③意义:解放区的民主政权建设为新中国的政权建设打下了坚实基础。

(2)新中国成立前夕,毛泽东发表《论人民民主专政》。这为建立人民共和国奠定了理论基础。

政党制度

中国共产党领导的

多党合作政治协商制度

根本制度

人民代表大会制度

民族制度

民族区域自治制度

中华人民共和国的政治制度

叁

1.人民代表大会制度——根本政治制度

中华人民共和国的政治制度

(1)概念:以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式,国家的一切权力属于人民,人民通过人民代表大会参与国家事务的管理,行使当家作主的权力。

(2)过程:

1949年《共同纲领》

1954年,第一届全国人民代表大会召开,颁布了《中华人民共和国宪法》,标志着人民代表大会制度的正式建立。

1957年以后反右斗争扩大化和“左”倾思想影响,“文革”十年。

改革开放新时期

1982年宪法

初步确立

正式建立

遭到破坏

恢复完善

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

——基本政治制度

中华人民共和国的政治制度

(2)地位:1954年以前代行人大职能。1954年以后作为爱国统一战线组织存在。

(1)过程:

八字方针

长期共存、互相监督

1949年

1954年

1956年

1982年

十六字方针

长期共存、互相监督、

肝胆相照、荣辱与共

政协二次会议,确定政党制度

新政协召开,代行人大职能

3.民族区域自治制度和基层群众自治制度

——基本政治制度

中华人民共和国的政治制度

时间

发展历程

1947年

内蒙古自治区设立

1949年

《共同纲领》的规定

1954年

1954年宪法正式确认

1984年

《民族区域自治法》

(1)民族区域自治制度:

(2)基层群众自治制度:

1998年《中华人民共和国村民委员会组织法》

1989年《中华人民共和国城市居民委员会组织法》

自我管理、自我教育、自我服务、自我监督

4.国家治理体系和治理能力建设

中华人民共和国的政治制度

(3)中国特色社会主义制度“三个坚持”

坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来;

坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来;

(4)评价:中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现"两个一百年"奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

(1)中共十八届三中全会:

(2)中共十九届四中全会:

走

向

共

和

第3课

中国近代至当代

政治制度的演变

目录

CONTENTS

民国时期的政治制度

中共在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

【课程标准】了解共和制在中国建立的曲

折过程,理解中国政治发展道路的独特性

概念解析

共和

有两大基本特征:

1.政府机构和最高首脑由选举产生

2.民众参与国家事务

——摘自金观涛《观念史研究》

壹

民国时期的政治制度

1.南京临时政府初建资产阶级民主共和制度

民国时期的政治制度

(1)建立共和政体:1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就职第一任临时大总统。

(2)《中华民国临时约法》:

①颁布:1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了参议院制定的《中华民国临时约法》。

②内容:

③原则:

中华民国之主权属于国民全体国民一律平等,享有各项自由权;

临时大总统副总统由参议院选举;

中华民国之立法权,以参议院行之;

法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织;

主权在民、平等自由、三权分立、责任内阁

限制袁独裁,维护共和

④地位:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

2.北洋政府时期共和制度的波折——政党政治

民国时期的政治制度

概念解析

北洋政府:是指中华民国前期以袁世凯为首的晚清北洋军阀在政治格局中占主导地位的中央政府。

政党政治:通常指一个国家通过政党行使国家政权的形式。广义包括各国政党为实现其政纲和主张而展开的一切政治活动和斗争。

袁世凯

2.北洋政府时期共和制度的波折——政党政治

民国时期的政治制度

(1)背景:辛亥革命后,专制政权土崩瓦解,各类政党社团成立,各派政治力量迅速分化和重组。为谋求议会席位,展开激烈竞争,开始政党政治的尝试。

(2)政党政治历程:

1912年8月国民党成立后,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治。

国民党在国会选举中获胜,宋教仁成为国会中多数党的领袖,将负责组织责任内阁。

这威胁到了袁世凯的独裁统治。1913年春,宋教仁在上海火车站被刺杀。

宋教仁被杀,孙中山力主武装讨袁,国民党发动了“二次革命”。由于民族资产阶级自身的局限性和国民党内部力量涣散,二次革命很快被镇压下去。

宋教仁遗像

1924年-1927年

国共合作,发起国民大革命

1925年3月12日

孙中山罹患肝癌,憾然去世

蒋介石接管国民党,成立国民革命军,这是部队是国民党和共产党混合军队

1926年,打倒列强,除军阀

从北洋政府到南京国民政府

3.南京国民政府时期的政治制度——一党专政

民国时期的政治制度

孙中山的“革命程序”论

“军政”时期(1924年国民党一大到1928年北伐成功),早期是指在国民党的领导下,以革命的手段推翻清王朝的统治,建立资产阶级共和国,后来指通过武装革命彻底打到军阀,实现国家的统一和独立。

“训政”时期(1928年国民党完成形式上统一到1948年国民政府改组为总统府),以“军政”统一全国后,需要在国民党的领导下,以“训政”来开启民智,培养民众的民主意识。届时要实行约法,由政府派出经过训练、考试合格的人员,到各县筹备地方自治,并对人民进行使用民权和承担义务的训练。

“宪政”时期(1948年国民政府改组为总统府以后),孙中山认为,凡一省之内全部的县已实行自治,就可结束训政,开始宪政阶段。“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

3.南京国民政府时期的政治制度——一党专政

民国时期的政治制度

(1)训政时期

在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民党政府独揽执行。

--《训政纲领》(1928)

九、一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权。……

十四、每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

--《国民政府建国大纲(1924)

孙中山的理想

国民党的现实

VS

【课堂探究】孙中山的“训政”理论,主要体现了怎样的民主政治原则?《训政纲领》反映出国民党的“训政”实质是什么?

主权在民原则

一党专政

3.南京国民政府时期的政治制度——一党专政

民国时期的政治制度

(2)宪政时期

1948年,国民党打出“行宪”的招牌,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府,国民党以此为其统治披上“宪政”的外衣。

国民党政权作为大地主、大资产阶级的代表,最终逃脱不了崩溃的命运。

贰

中共在根据地和解放区的制度探索

1.在革命根据地的探索——人民共和从这里出发

中共在根据地和解放区的制度探索

中华苏维埃第一次全国代表大会

1931年11月7日至20日,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开。大会制定了宪法大纲,通过了土地法、劳动法等法令,宣布中华苏维埃共和国临时中央政府正式成立。中华苏维埃共和国临时中央政府的成立,是创建人民革命政权的尝试。

2.在抗日战争时期——共产党人的民主实验

中共在根据地的制度探索

中华苏维埃第一次全国代表大会

本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。

---《陕甘宁边区施政纲领》

第三条

凡居住在边区境内的人民,

年满十八岁,

不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别,

都有选举权和被选举权。

---《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

【课堂探究】中国共产党在抗日根据地的政权建设上采取了什么措施?原因和意义是什么?

设边区政府、参议会;实施三三制

适应抗日民族统一战线需要

进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设

3.解放区人民政权的建立

中共在根据地的制度探索

(1)行政区

①背景:解放战争的胜利和解放区的日益扩大,在继承抗日根据地民主政权建设经验的基础上,制定了适合新形势下民主制度建设。

②措施:在解放区设置行政区,在行政区设置军政委员会或人民政府,作为最高一级的地方政府机关,各自管辖若干省级及以下行政单位。

③意义:解放区的民主政权建设为新中国的政权建设打下了坚实基础。

(2)新中国成立前夕,毛泽东发表《论人民民主专政》。这为建立人民共和国奠定了理论基础。

政党制度

中国共产党领导的

多党合作政治协商制度

根本制度

人民代表大会制度

民族制度

民族区域自治制度

中华人民共和国的政治制度

叁

1.人民代表大会制度——根本政治制度

中华人民共和国的政治制度

(1)概念:以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式,国家的一切权力属于人民,人民通过人民代表大会参与国家事务的管理,行使当家作主的权力。

(2)过程:

1949年《共同纲领》

1954年,第一届全国人民代表大会召开,颁布了《中华人民共和国宪法》,标志着人民代表大会制度的正式建立。

1957年以后反右斗争扩大化和“左”倾思想影响,“文革”十年。

改革开放新时期

1982年宪法

初步确立

正式建立

遭到破坏

恢复完善

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

——基本政治制度

中华人民共和国的政治制度

(2)地位:1954年以前代行人大职能。1954年以后作为爱国统一战线组织存在。

(1)过程:

八字方针

长期共存、互相监督

1949年

1954年

1956年

1982年

十六字方针

长期共存、互相监督、

肝胆相照、荣辱与共

政协二次会议,确定政党制度

新政协召开,代行人大职能

3.民族区域自治制度和基层群众自治制度

——基本政治制度

中华人民共和国的政治制度

时间

发展历程

1947年

内蒙古自治区设立

1949年

《共同纲领》的规定

1954年

1954年宪法正式确认

1984年

《民族区域自治法》

(1)民族区域自治制度:

(2)基层群众自治制度:

1998年《中华人民共和国村民委员会组织法》

1989年《中华人民共和国城市居民委员会组织法》

自我管理、自我教育、自我服务、自我监督

4.国家治理体系和治理能力建设

中华人民共和国的政治制度

(3)中国特色社会主义制度“三个坚持”

坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来;

坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来;

(4)评价:中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现"两个一百年"奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

(1)中共十八届三中全会:

(2)中共十九届四中全会:

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理