第4课 中国历代变法和改革 课件 (共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课件 (共18张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-02 17:26:15 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

《国家制度与社会治理》第一单元

政治制度

第4课

——中国历代变法与改革——

目录

CONTENTS

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成立以来的重要改革

【课程标准】了解中国古代政治制度的发展演变,明确中国古代、近代、现代的一些重要改革。

1.春秋战国商鞅变法

中国古代的重要变法和改革

(1)背景:社会大变革——铁器牛耕使用,生产力发展;兼并战争不断,各诸侯国要富国强兵;

(2)措施:经济——废除井田制,奖励耕织;

政治——废除世卿世禄制,奖励军功;实行什伍连坐;建立县制;

(3)影响:打击了贵族特权;促进了封建政治、经济、军事发展;使秦成为政治军事强国,为秦统一全国奠定基础。

1.春秋战国商鞅变法

重

难

拓

展

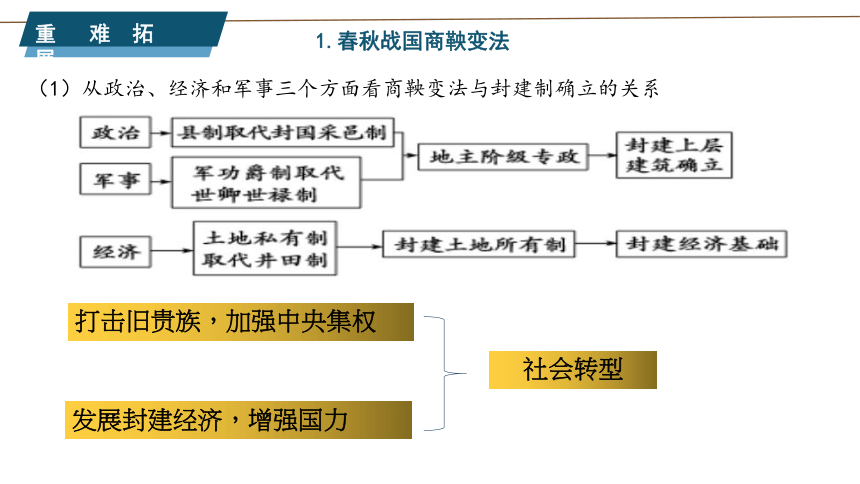

(1)从政治、经济和军事三个方面看商鞅变法与封建制确立的关系

打击旧贵族,加强中央集权

发展封建经济,增强国力

社会转型

1.春秋战国商鞅变法

重

难

拓

展

(2)从商鞅的结局看对变法结果的认识

新法令刚刚开始推行,就遭到了旧贵族的强烈反对。秦孝公死后,商鞅被诬告谋反,结果被车裂而死。车裂是古代的一种非常残忍的死刑,就是把人的四肢和头分别拴在五辆马车上,让马车向不同的方向奔跑,撕裂人的肢体。

孝公用商鞅之法移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏逐客书》

【课堂探究】商鞅变法成功了吗?思考判断一场改革成败的标准是什么?

春秋战国时期是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。商鞅变法维护了新兴地主阶级的利益,取消了奴隶主贵族的特权,以致秦孝公死后,商鞅被“车裂”。尽管如此,商鞅变法的措施顺应了历史发展的潮流,深入民心,在秦国得以延续,故“商鞅虽死,秦法未亡”。

评论变法是否成功,要看它是否能推动生产力的发展,是否顺应历史的发展潮流。

2.北魏孝文帝改革

中国古代的重要变法和改革

(1)背景:民族交融——内迁游牧民族纷纷建立政权;前秦统一北方但迅速瓦解;北魏重新统一北方

(2)内容:前期——实行俸禄制;推行均田制、三长制;

后期——迁都洛阳;易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻;

(3)影响:有效巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展;加快了北方各族人民的交融,为中国统一多民族国家的发展做出了重要贡献。

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

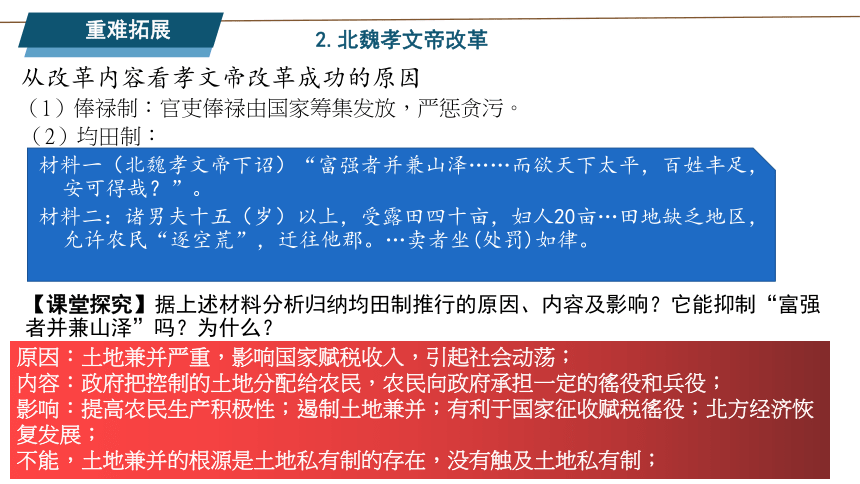

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(1)俸禄制:官吏俸禄由国家筹集发放,严惩贪污。

(2)均田制:

材料一(北魏孝文帝下诏)“富强者并兼山泽……而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?”。

材料二:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人20亩…田地缺乏地区,允许农民“逐空荒”,迁往他郡。…卖者坐(处罚)如律。

【课堂探究】据上述材料分析归纳均田制推行的原因、内容及影响?它能抑制“富强者并兼山泽”吗?为什么?

原因:土地兼并严重,影响国家赋税收入,引起社会动荡;

内容:政府把控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定的徭役和兵役;

影响:提高农民生产积极性;遏制土地兼并;有利于国家征收赋税徭役;北方经济恢复发展;

不能,土地兼并的根源是土地私有制的存在,没有触及土地私有制;

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(3)三长制:

宗主督护制

北魏初期,在地方上实行宗主督护制。地主豪强把宗族、佃户组织起来,修筑坞堡,割据一方。政府由于无力消灭豪强势力,被迫承认其合法性,地方的赋税、徭役也由他们代管、征收。他们往往隐瞒户籍,借机逃避赋税。

三长制

设邻长、里长、党长三长,直属州郡,

负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役。(五家为一邻,设邻长;五邻为一里,设里长;五里为一党,设党长。)

VS

【课堂探究】对比两则材料,思考三长制实行的意义?

地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权;

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(4)移风易俗,汉化措施:

顺应民族交融的趋势

经济:促进了北方社会经济的发展

政治:加速少数民族政权封建化。

民族关系:促进民族的交流与融合

——生产方式农耕化

——社会制度封建化

——

生活方式汉族化

为隋唐统一和繁荣奠定基础

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(5)归纳概括孝文帝改革成功的原因

①根本原因:顺应当时历史发展的潮流;

②民族融合趋势的推动;

③改革从实际出发,内容全面,措施得当,符合人民群众的愿望;

④冯太后的支持和孝文帝本人的改革决心;

【课堂探究】思考影响改革成败的主要因素有哪些

是否顺应历史发展的潮流(根本原因);

改革者的策略和措施是否合理;

改革者的个人品质;

当时的内外环境是否有利于改革

......

3、北宋王安石变法

中国古代的重要变法和改革

(1)背景:“三冗两积”的社会局面致使北宋政治腐败,财政困难,各地农民起义不断,出现了严重的社会危机;范仲淹的“庆历新政”改革触犯大地主大官僚利益失败;

(2)内容(富国强兵):对官僚机构、财政制度、军事体制等方面的弊端,制定和推行了一系列政策和措施。

(3)结果:初期取得了显著成效,但涉及面广、阻力大,有些措施欠妥当,后被废止。

3、北宋王安石变法

重难拓展

从史料解读王安石变法

史料一

(王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》

史料二

变法派所制定的一些政策法令及其实践,虽还远远谈不到解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一些帮助的,因而是产生了积极的作用的。王安石既有军政韬略,又有施政才能,是一个卓越的政治家。

——邓广铭《北宋政治改革家王安石》

【课堂探究】(1)根据史料一,分析王安石变法失败的原因?

(2)史料二是从哪一角度对王安石变法进行评价的?

(1)损害了大官僚、大地主的利益,引起他们的反对;新法在执行中存在着危害百姓的现象。

(2)从生产力的角度和对历史贡献的角度进行评价。

4、明朝张居正改革

中国古代的重要变法和改革

(1)背景:明中后期,政治日益腐败,统治危机不断加深

(2)内容:整顿吏治,加强官吏考核,裁剪开支,清丈土地,改革税制。

(3)影响:财政收入增加,社会矛盾相对缓和,统治危机得到暂时缓解,后改革措施除一条鞭法外,几乎全部废止。

1、戊戌变法

中国近代的改革探索

(1)背景:政治——甲午战后,中国内忧外患,民族危机加深;

经济——民族资本主义经济的产生和发展;

思想——西方近代思想的传播和早期维新思想的影响;

(2)内容:创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想;

提倡西学,议论时政;

学习日本、俄国变革政治;

提倡新学,主张兴民权;

(3)影响:一定程度上冲击了封建制度;

对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒;

触犯了封建守旧势力的利益,遭到他们激烈反对,慈禧发动政变,废除大部分变法措施;

1、戊戌变法

重难拓展

从史料解读戊戌变法的失败

材料一

维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

材料二

百日维新的新政诏书连篇频发,然其在实践中却常常被化为无形,很多内容只是流于表面粉饰而无实效。各部堂官、各省督抚都持观望、延宕、抵制态度,拒不奉诏……光绪皇帝严责守旧大臣的诏令也达十多次,并采取了相应的措施,力求有所推动。

——王先明《中国近代史》

材料三

戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政論旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法、論令实行的就有175件。

【课堂探究】根据材料说明戊戌变法成功的失败有哪些?并从中得出什么样的认识?

1、根本原因:资产阶级维新派力量弱小和封建顽固势力强大,力量对比悬殊。

2.脱离群众,没有广泛的群众基础。

3.依靠有名无实的光绪皇帝。

4.对极少数帝党官僚和帝国主义抱有幻想。

5.国际环境:19世纪主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡加紧侵略中国。

戊戌变法的失败,证明产阶级的改良道路在半殖民地半封建的中国是行不通的。

2、清末新政

中国近代的改革探索

(1)背景:统治危机日益严重

(2)内容:改革教育、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业等

(3)影响:客观上促进了中国民族资本主义的发展,但并没有使清政府摆脱内外困境。

新中国成立以来的重大改革

1、过渡时期:土地改革和各项民主改革,完成了社会主义革命,确立了社会主义基本制度,是中国历史上最深刻最伟大的社会变革’。

2、社会主义探索时期:中共八大召开,努力探索适合中国国情的社会主义道路,有失误也取得一些重大成就。

3、社会主义建设新时期:1978年十一届三中全会,作出把党和国家的重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策;

随着党的十八大、十九大等一系列会议的展开,中国特色社会主义进入了新时代,继续全面深化改革,坚持和完善社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力的现代化。

课堂总结

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

春秋战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

社会主义建设新时期

明朝张居正改革

社会主义探索时期

《国家制度与社会治理》第一单元

政治制度

第4课

——中国历代变法与改革——

目录

CONTENTS

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成立以来的重要改革

【课程标准】了解中国古代政治制度的发展演变,明确中国古代、近代、现代的一些重要改革。

1.春秋战国商鞅变法

中国古代的重要变法和改革

(1)背景:社会大变革——铁器牛耕使用,生产力发展;兼并战争不断,各诸侯国要富国强兵;

(2)措施:经济——废除井田制,奖励耕织;

政治——废除世卿世禄制,奖励军功;实行什伍连坐;建立县制;

(3)影响:打击了贵族特权;促进了封建政治、经济、军事发展;使秦成为政治军事强国,为秦统一全国奠定基础。

1.春秋战国商鞅变法

重

难

拓

展

(1)从政治、经济和军事三个方面看商鞅变法与封建制确立的关系

打击旧贵族,加强中央集权

发展封建经济,增强国力

社会转型

1.春秋战国商鞅变法

重

难

拓

展

(2)从商鞅的结局看对变法结果的认识

新法令刚刚开始推行,就遭到了旧贵族的强烈反对。秦孝公死后,商鞅被诬告谋反,结果被车裂而死。车裂是古代的一种非常残忍的死刑,就是把人的四肢和头分别拴在五辆马车上,让马车向不同的方向奔跑,撕裂人的肢体。

孝公用商鞅之法移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏逐客书》

【课堂探究】商鞅变法成功了吗?思考判断一场改革成败的标准是什么?

春秋战国时期是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。商鞅变法维护了新兴地主阶级的利益,取消了奴隶主贵族的特权,以致秦孝公死后,商鞅被“车裂”。尽管如此,商鞅变法的措施顺应了历史发展的潮流,深入民心,在秦国得以延续,故“商鞅虽死,秦法未亡”。

评论变法是否成功,要看它是否能推动生产力的发展,是否顺应历史的发展潮流。

2.北魏孝文帝改革

中国古代的重要变法和改革

(1)背景:民族交融——内迁游牧民族纷纷建立政权;前秦统一北方但迅速瓦解;北魏重新统一北方

(2)内容:前期——实行俸禄制;推行均田制、三长制;

后期——迁都洛阳;易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻;

(3)影响:有效巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展;加快了北方各族人民的交融,为中国统一多民族国家的发展做出了重要贡献。

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(1)俸禄制:官吏俸禄由国家筹集发放,严惩贪污。

(2)均田制:

材料一(北魏孝文帝下诏)“富强者并兼山泽……而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?”。

材料二:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人20亩…田地缺乏地区,允许农民“逐空荒”,迁往他郡。…卖者坐(处罚)如律。

【课堂探究】据上述材料分析归纳均田制推行的原因、内容及影响?它能抑制“富强者并兼山泽”吗?为什么?

原因:土地兼并严重,影响国家赋税收入,引起社会动荡;

内容:政府把控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定的徭役和兵役;

影响:提高农民生产积极性;遏制土地兼并;有利于国家征收赋税徭役;北方经济恢复发展;

不能,土地兼并的根源是土地私有制的存在,没有触及土地私有制;

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(3)三长制:

宗主督护制

北魏初期,在地方上实行宗主督护制。地主豪强把宗族、佃户组织起来,修筑坞堡,割据一方。政府由于无力消灭豪强势力,被迫承认其合法性,地方的赋税、徭役也由他们代管、征收。他们往往隐瞒户籍,借机逃避赋税。

三长制

设邻长、里长、党长三长,直属州郡,

负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役。(五家为一邻,设邻长;五邻为一里,设里长;五里为一党,设党长。)

VS

【课堂探究】对比两则材料,思考三长制实行的意义?

地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权;

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(4)移风易俗,汉化措施:

顺应民族交融的趋势

经济:促进了北方社会经济的发展

政治:加速少数民族政权封建化。

民族关系:促进民族的交流与融合

——生产方式农耕化

——社会制度封建化

——

生活方式汉族化

为隋唐统一和繁荣奠定基础

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(5)归纳概括孝文帝改革成功的原因

①根本原因:顺应当时历史发展的潮流;

②民族融合趋势的推动;

③改革从实际出发,内容全面,措施得当,符合人民群众的愿望;

④冯太后的支持和孝文帝本人的改革决心;

【课堂探究】思考影响改革成败的主要因素有哪些

是否顺应历史发展的潮流(根本原因);

改革者的策略和措施是否合理;

改革者的个人品质;

当时的内外环境是否有利于改革

......

3、北宋王安石变法

中国古代的重要变法和改革

(1)背景:“三冗两积”的社会局面致使北宋政治腐败,财政困难,各地农民起义不断,出现了严重的社会危机;范仲淹的“庆历新政”改革触犯大地主大官僚利益失败;

(2)内容(富国强兵):对官僚机构、财政制度、军事体制等方面的弊端,制定和推行了一系列政策和措施。

(3)结果:初期取得了显著成效,但涉及面广、阻力大,有些措施欠妥当,后被废止。

3、北宋王安石变法

重难拓展

从史料解读王安石变法

史料一

(王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》

史料二

变法派所制定的一些政策法令及其实践,虽还远远谈不到解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一些帮助的,因而是产生了积极的作用的。王安石既有军政韬略,又有施政才能,是一个卓越的政治家。

——邓广铭《北宋政治改革家王安石》

【课堂探究】(1)根据史料一,分析王安石变法失败的原因?

(2)史料二是从哪一角度对王安石变法进行评价的?

(1)损害了大官僚、大地主的利益,引起他们的反对;新法在执行中存在着危害百姓的现象。

(2)从生产力的角度和对历史贡献的角度进行评价。

4、明朝张居正改革

中国古代的重要变法和改革

(1)背景:明中后期,政治日益腐败,统治危机不断加深

(2)内容:整顿吏治,加强官吏考核,裁剪开支,清丈土地,改革税制。

(3)影响:财政收入增加,社会矛盾相对缓和,统治危机得到暂时缓解,后改革措施除一条鞭法外,几乎全部废止。

1、戊戌变法

中国近代的改革探索

(1)背景:政治——甲午战后,中国内忧外患,民族危机加深;

经济——民族资本主义经济的产生和发展;

思想——西方近代思想的传播和早期维新思想的影响;

(2)内容:创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想;

提倡西学,议论时政;

学习日本、俄国变革政治;

提倡新学,主张兴民权;

(3)影响:一定程度上冲击了封建制度;

对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒;

触犯了封建守旧势力的利益,遭到他们激烈反对,慈禧发动政变,废除大部分变法措施;

1、戊戌变法

重难拓展

从史料解读戊戌变法的失败

材料一

维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

材料二

百日维新的新政诏书连篇频发,然其在实践中却常常被化为无形,很多内容只是流于表面粉饰而无实效。各部堂官、各省督抚都持观望、延宕、抵制态度,拒不奉诏……光绪皇帝严责守旧大臣的诏令也达十多次,并采取了相应的措施,力求有所推动。

——王先明《中国近代史》

材料三

戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政論旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法、論令实行的就有175件。

【课堂探究】根据材料说明戊戌变法成功的失败有哪些?并从中得出什么样的认识?

1、根本原因:资产阶级维新派力量弱小和封建顽固势力强大,力量对比悬殊。

2.脱离群众,没有广泛的群众基础。

3.依靠有名无实的光绪皇帝。

4.对极少数帝党官僚和帝国主义抱有幻想。

5.国际环境:19世纪主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡加紧侵略中国。

戊戌变法的失败,证明产阶级的改良道路在半殖民地半封建的中国是行不通的。

2、清末新政

中国近代的改革探索

(1)背景:统治危机日益严重

(2)内容:改革教育、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业等

(3)影响:客观上促进了中国民族资本主义的发展,但并没有使清政府摆脱内外困境。

新中国成立以来的重大改革

1、过渡时期:土地改革和各项民主改革,完成了社会主义革命,确立了社会主义基本制度,是中国历史上最深刻最伟大的社会变革’。

2、社会主义探索时期:中共八大召开,努力探索适合中国国情的社会主义道路,有失误也取得一些重大成就。

3、社会主义建设新时期:1978年十一届三中全会,作出把党和国家的重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策;

随着党的十八大、十九大等一系列会议的展开,中国特色社会主义进入了新时代,继续全面深化改革,坚持和完善社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力的现代化。

课堂总结

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

春秋战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

社会主义建设新时期

明朝张居正改革

社会主义探索时期

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理