第4课 中国历代变法和改革 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 79.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

中国历代变法和改革

第

4

课

01

02

03

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成立以来的重要改革

目录

CONTENTS

壹

中国古代的重要变法和改革

周秦之变(社会转型)

周的王道政治对统治者有"德"的要求,是所谓"德政"。春秋战国的霸道政治背离了周的王道。秦制取代周制,霸道的色彩明显。

——王鸿生《中国传统政治的王道和霸道》

石器、青铜器

铁犁牛耕(私田开垦)

世卿世禄

任命官员(权利集中)

学在官府

学术下移(私学兴办)

礼乐文明

礼崩乐坏(社会剧变)

生产工具

社会秩序

文化教育

权力结构

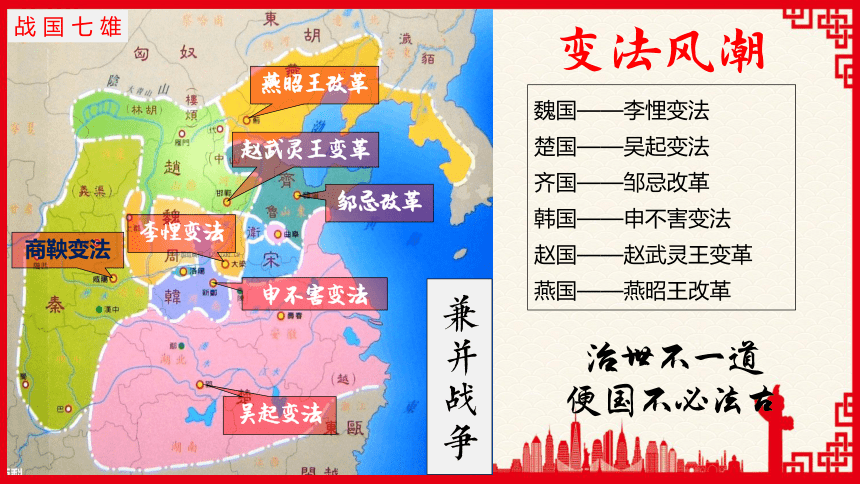

魏国——李悝变法

楚国——吴起变法

齐国——邹忌改革

韩国——申不害变法

赵国——赵武灵王变革

燕国——燕昭王改革

变法风潮

邹忌改革

燕昭王改革

赵武灵王变革

李悝变法

申不害变法

兼并战争

治世不一道

便国不必法古

战国七雄

商鞅变法

吴起变法

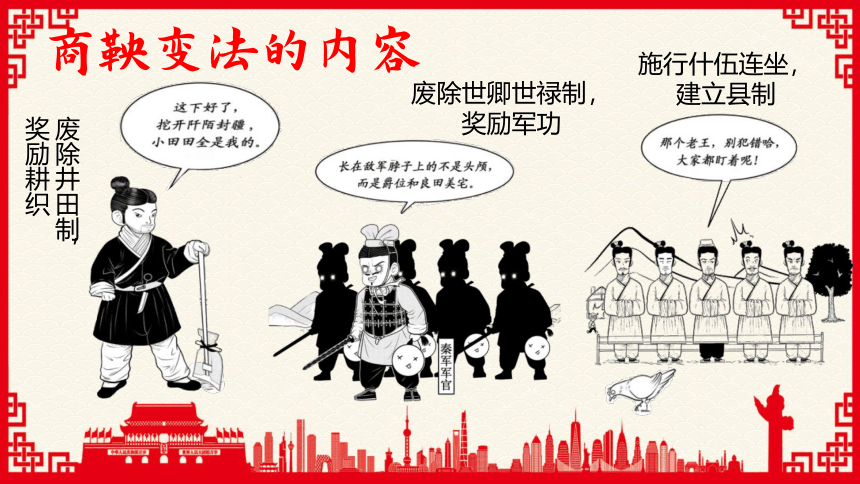

废除世卿世禄制,奖励军功

施行什伍连坐,建立县制

废除井田制,奖励耕织

商鞅变法的内容

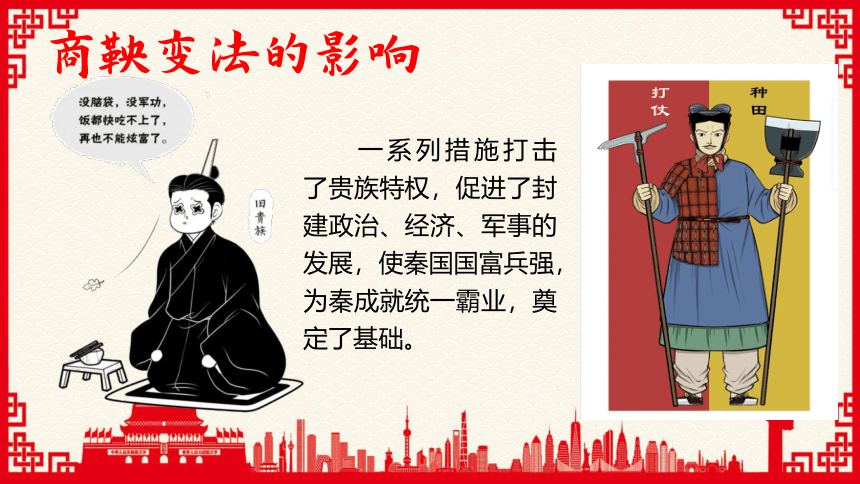

商鞅变法的影响

一系列措施打击了贵族特权,促进了封建政治、经济、军事的发展,使秦国国富兵强,为秦成就统一霸业,奠定了基础。

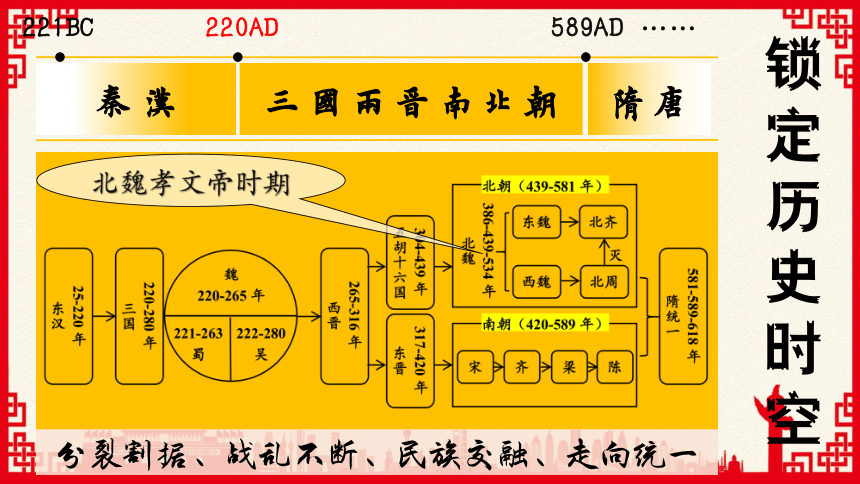

锁定历史时空

秦汉

三国两晋南北朝

隋唐

221BC

220AD

589AD

……

北魏孝文帝时期

分裂割据、战乱不断、民族交融、走向统一

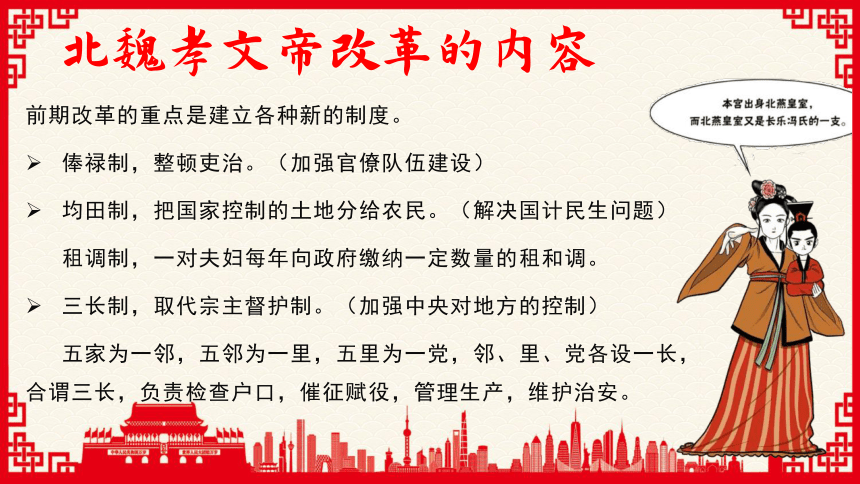

前期改革的重点是建立各种新的制度。

俸禄制,整顿吏治。(加强官僚队伍建设)

均田制,把国家控制的土地分给农民。(解决国计民生问题)

租调制,一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租和调。

三长制,取代宗主督护制。(加强中央对地方的控制)

五家为一邻,五邻为一里,五里为一党,邻、里、党各设一长,合谓三长,负责检查户口,催征赋役,管理生产,维护治安。

北魏孝文帝改革的内容

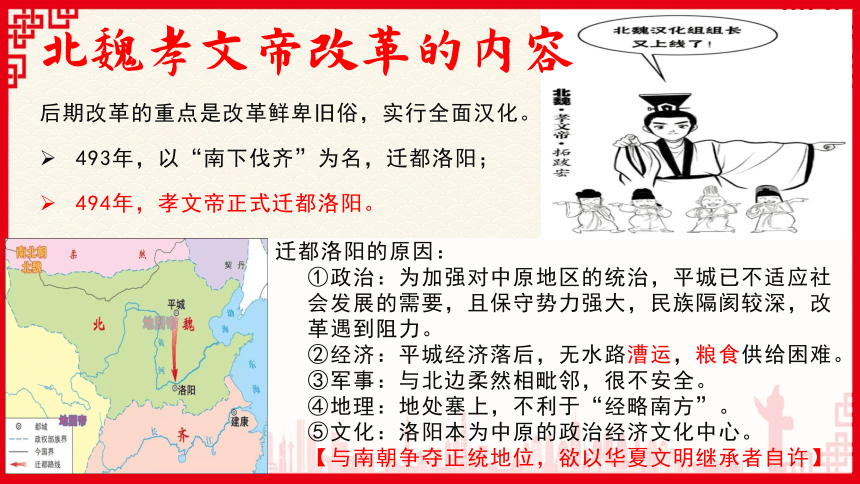

迁都洛阳的原因:

①政治:为加强对中原地区的统治,平城已不适应社会发展的需要,且保守势力强大,民族隔阂较深,改革遇到阻力。

②经济:平城经济落后,无水路漕运,粮食供给困难。

③军事:与北边柔然相毗邻,很不安全。

④地理:地处塞上,不利于“经略南方”。

⑤文化:洛阳本为中原的政治经济文化中心。

【与南朝争夺正统地位,欲以华夏文明继承者自许】

后期改革的重点是改革鲜卑旧俗,实行全面汉化。

493年,以“南下伐齐”为名,迁都洛阳;

494年,孝文帝正式迁都洛阳。

北魏孝文帝改革的内容

后期改革的重点是改革鲜卑旧俗,实行全面汉化。

移风易俗

易服装

说汉话

改汉姓

通婚姻

北魏文官俑

鲜卑姓

改为汉姓

鲜卑姓

改为汉姓

拓跋

元

步六孤

陆

拔拔

长孙

贺兰

贺

达奚

奚

独孤

刘

乙旃

叔孙

勿忸于

于

丘穆陵

穆

尉迟

尉

北魏孝文帝改革的内容

①推动了北方经济的复苏与繁荣,缩小了南北差距。

②加速了北魏政权封建化的进程。

③促进了各民族之间的交流融合,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。【樊树志:胡人汉化与汉人胡化的时代】

北魏孝文帝改革的影响

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

自葱岭以西,至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下。所谓尽天地之区已,乐中国土风因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。门巷修整,阊阖填列。青槐荫陌,绿树垂庭。天下难得之货,咸悉在焉。

——摘自[北魏]杨衒之《洛阳伽蓝记》

三冗危机

【冗官】采用恩荫制、奉行“恩逮于百官唯恐其不足”的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿

【冗兵】为稳定社会秩序,抵御北方民族的南侵,宋初实行“养兵”之策,形成了庞大的军事体系

【冗费】军队、官员的激增导致财政开支的增加,使得本就拮据的政府财政更加入不敷出,再加上统治者大兴土木、修建寺观等。

外难御辽夏虎狼之师

内不支朝廷财政之需

庆历新政

范仲淹

明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)

改革内容片面

以吏治为中心

王安石变法

【富国之法】

青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

【强兵之法】

保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

【取士之法】

改革科举制度、整顿太学、三舍法

青苗法

内容:在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

作用:大大增加了政府收入;限制了高利贷对农民的剥削,一定程度上缓和了阶级矛盾。

局限:强制农民借贷;利息偏高,农民负担依然沉重。

募役法(又称免役法)

内容:将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户则按贫富等级交纳一定数量的钱,称为免役钱。官僚地主也不例外。

作用:农民从劳役中解脱出来,保证了劳动时间,促进生产发展;增加了政府财政收入。

局限:对贫苦人是沉重的负担。

方田均税法

内容:下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

作用:清丈出大量隐瞒土地,增加了政府收入;部分农民免除赋税,得到实惠。

均输法

内容:设立发运使,掌握东南六路生产情况和政府与宫廷的需要情况,按照“徙贵就贱,用近易远”的原则,统一收购和运输。

作用:降低国家支出,减轻了纳税户的额外负担,限制了富商大贾对市场的操纵和对民众的盘剥,便利了市民生活。

王安石变法

保甲法

内容:将乡村民户加以编制,十家为一保,民户家有两丁以上抽一丁为保丁,农闲时集中,接受军事训练。

作用:加强对农村的统治,维护农村社会治安;

建立全国性的军事储备;节省了大量的训练费用。

裁兵法

内容:整顿厢军及禁军,规定士兵五十岁后必须退役。测试士兵,禁军不合格者改为厢军,厢军不合格者改为民籍。

作用:提高军队士兵素质。

将兵法(又叫置将法)

内容:废除北宋初年定立的更戍法,用逐渐推广的办法,把各路的驻军分为若干单位,每单位置将与副将一人,专门负责本单位军队的训练,以提高军队素质。

作用:改变了兵将分离的局面加强了军队战斗力

改革科举制度

内容:颁布贡举法,废除明经科,而进士科的考试则以经义和策论为主,增加法科。

作用:把科举的立足点放在选拔具有经纶济世之志和真才实学的天平上,扩大考选名额。

王安石变法

材料一:明中叶后,皇帝不临朝成为惯例,嘉靖皇帝深居内宫,修仙练道,三十年不理政;隆庆皇帝在位六年,极少审批公文,遇有国家大事,听任群臣争议,一言不发,有人竟以为他是哑巴。

材料二:官衙无视法令,政多纷更,事无统纪,主钱谷的不明出纳,司刑名的不悉法律,管监察的不行纠劾,人们愤愤地指出:“嘉隆以来,纪纲颓坠,法度凌夷”。

——刘志琴《张居正评语》

材料三:社会经济最棘手的是土地兼并问题,万历前夕法定的征粮地比明初已减少一半,人口减少三分之一以上,税源逐渐枯竭。

万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。隆庆五年,全年财政的总收入只有250万两,而支出达到400多万两,赤字超过三分之一。

——刘志琴《张居正评语》

张居正改革的背景

(1)吏治腐败,政治危机

(2)土地兼并,经济危机

张居正改革的背景

嘉靖帝在位45年就被掠夺达30多次

嘉靖二十九年

“庚戌之变”

葡萄牙殖民者占领澳门后绘制

(3)边患严重,边境危机

张居正改革的内容

1.政治——整顿吏治

考成法

2.经济——赋税改革

清丈田亩

一条鞭法

减轻农民负担,利于农业的发展;促进了商品经济和资本主义萌芽的发展

3.军事——边防新政

张居正改革的内容

内修守备、外示羁縻

(张居正等张弛驾驭,整饬边防)不独明塞息五十年之烽燧,且为本朝开二百年之太平,仁人利溥,民到于今受其赐。

——魏源《圣武记》

成效明显,统一的多民族国家进一步巩固和发展

张居正改革的影响

财政收入增加,社会矛盾相对缓和,统治危机得到暂时缓解,后改革措施除一条鞭法外,几乎全部废止。

为什么苦心经营十年,卓有成效的改革却一朝颠覆呢?

“务在强公室,杜私门”

“利于下,不利于上;利于编氓,不利于士夫”

“威柄之操,几于震主,卒致祸发身后”

豪强地主反对;与皇权形成矛盾;君主专制制度(根本)

贰

中国近代的改革探索

鸦片战争后,中国内忧外患,逐步沦为半殖民地半封建社会。一些爱国有识之士求变求新,走上了探索救亡图存之路。

戊戌变法的背景

1.政治因素——甲午中日战争后,民族危机加深;

2.经济因素——中国的民族资本主义初步发展,民族资产阶级力量壮大;

3.思想因素——西方近代思想的传播和维新思想的影响;

康有为

梁启超

严复

物竞天择,适者生存

戊戌变法的内容

颁布新法

改革旧制

政

治

广开言路,提拔新人

改订律法,合并机构

裁撤冗员

澄清吏治

经

济

提倡实业,开矿筑路

财政改革,创办银行

废除旗人

寄生特权

文

教

普设学堂,兼习中西

开办大学,设经济科

废除八股

改试策论

军

事

精练陆军,改习洋操

行征兵制,兴办兵厂

裁汰八旗

绿营旧军

朕惟国是不定,则号令不行……用特明白宣示,嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。专心致志,精益求精……

——1898年6月《明定国是诏》

局限性:可以看得出过去他们主张的设议院、开国会,实行君主立宪等主张在法令中没有,这表明资产阶级维新派的行动比他们的宣言落后了。

26

瀛台

慈禧太后

1989年9月21日,慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次临朝训政。

康有为、梁启超被迫逃亡海外,谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁六人,被杀于北京菜市口,史称“戊戌六君子”。

变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

戊戌政变

戊戌变法的失败

材料一:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

材料二:(他们)缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够9年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在3个月之内,都填塞给它吃了。

——【英】赫德

材料三:戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。

——《梦蕉亭杂记》

(1)客观:顽固守旧势力的强大。

(2)主观:资产阶级改良派自身的软弱性和妥协性。

①维新派未从根本上否定封建制度,甚至把希望寄托在同样也是封建势力代表的帝党官僚身上。

②维新派对外国侵略者的本质缺乏深刻认识,甚至对西方列强抱有幻想。

③维新派自己既没有真正的实力,又完全脱离群众,甚至仇视农民革命。

④策略失误:变法的措施给自己树立的对立面太多、操之过急。

根据材料并结合所学知识,说说戊戌变法失败的原因?

28

(1)戊戌维新运动是一次爱国救亡运动。维新派在民族危亡的关键时刻,高举救亡图存的旗帜,要求通过变法,发展资本主义,使中国走上富强的道路。维新派的政治实践和思想理论,不仅贯穿着强烈的爱国主义精神,而且推动了中华民族的觉醒。

(2)戊戌维新运动是一场资产阶级性质的政治改革运动。维新派要用君主立宪制取代君主专制制度,其若干措施在政治、经济等领域一定程度上冲击了封建制度。

(3)戊戌维新运动更是一场思想启蒙运动。维新派大力传播西方的社会政治学说,宣传天赋人权、自由平等等观念,批判封建君权和封建纲常伦理,有利于民主主义思想在中国的传播。

(4)戊戌维新运动在改革社会风气方面也有不可低估的意义。维新派主张革除吸食鸦片及妇女缠足等陋习,主张“剪辫易服”,倡导讲文明、重卫生、反跪拜等。

戊戌变法的意义

清末新政

1901年1月,慈禧默许实行新政,下诏变法;

1907年9月,清廷宣布“预备仿行宪政”;

1908年8月,清廷颁布《钦定宪法大纲》;

1911年5月,宣布“采取君主立宪制、组织内阁”;

1911年10月,资产阶级革命派领导的辛亥革命爆发;

1912年2月,清帝溥仪下诏退位,清朝统治至此结束。

变法兴则国运兴,清廷失去了最佳自救机会,反而加速了革命的到来。

民国时期的改革

改革措施涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面。但由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终。

叁

新中国成立以来的重要改革

过渡时期

提供稳定的

国内政治环境

提供稳定的

国际政治环境

肃清残敌

剿匪反霸

土地改革

解放农民

稳定物价

恢复经济

抗美援朝

保家卫国

重整外交

独立自主

国内

国外

巩固

新政权

为国家向社会主义转变实现工业化准备了条件

奠定一定

经济基础

过渡时期

总路线

第一届全国

人民代表大会

“一化”

“三改”

《中华人民

共和国宪法》

人民代表

大会制度

政协制度

民族区域

自治制度

标志着社会主义经济制度的初步确立

初步构成我国社会主义政治制度体系

社会主义基本制度建立

国内经济

政治条件

国际形势

人民民主原则

社会主义原则

过渡时期

1.《论十大关系》:初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

2.中共八大:提出主要矛盾(人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾)和主要任务(把我国尽快从落后的农业国变成先进的工业国)。是我国建设社会主义道路的一次成功探索。

3.“大跃进”和人民公社化运动

1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望,但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

4.“八字方针”:从1960年冬开始,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针。

全面建设社会主义时期

改革开放

1978年中共十一届三中全会,作出把党和国家的重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)→明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进,国民经济迈上新台阶。到2010年,成为仅次于美国的第二大经济体。

1.中共十八大

①召开时间:2012年11月。

②内容:确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

2.中共十八届三中全会

①召开时间:2013年。

②内容:提出完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。

深化改革

1.中共十九大

①召开时间:2017年10月

②内容:指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

2.中共十九届四中全会

①召开时间:2019年

②内容:提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标。

中国特色社会主义新时代

改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现"两个一百年"奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

改革开放新时期

明朝张居正改革

全面建设社会主义时期

民国时期的改革

课堂总结

中国特色社会主义新时代

中国历代变法和改革

第

4

课

01

02

03

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成立以来的重要改革

目录

CONTENTS

壹

中国古代的重要变法和改革

周秦之变(社会转型)

周的王道政治对统治者有"德"的要求,是所谓"德政"。春秋战国的霸道政治背离了周的王道。秦制取代周制,霸道的色彩明显。

——王鸿生《中国传统政治的王道和霸道》

石器、青铜器

铁犁牛耕(私田开垦)

世卿世禄

任命官员(权利集中)

学在官府

学术下移(私学兴办)

礼乐文明

礼崩乐坏(社会剧变)

生产工具

社会秩序

文化教育

权力结构

魏国——李悝变法

楚国——吴起变法

齐国——邹忌改革

韩国——申不害变法

赵国——赵武灵王变革

燕国——燕昭王改革

变法风潮

邹忌改革

燕昭王改革

赵武灵王变革

李悝变法

申不害变法

兼并战争

治世不一道

便国不必法古

战国七雄

商鞅变法

吴起变法

废除世卿世禄制,奖励军功

施行什伍连坐,建立县制

废除井田制,奖励耕织

商鞅变法的内容

商鞅变法的影响

一系列措施打击了贵族特权,促进了封建政治、经济、军事的发展,使秦国国富兵强,为秦成就统一霸业,奠定了基础。

锁定历史时空

秦汉

三国两晋南北朝

隋唐

221BC

220AD

589AD

……

北魏孝文帝时期

分裂割据、战乱不断、民族交融、走向统一

前期改革的重点是建立各种新的制度。

俸禄制,整顿吏治。(加强官僚队伍建设)

均田制,把国家控制的土地分给农民。(解决国计民生问题)

租调制,一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租和调。

三长制,取代宗主督护制。(加强中央对地方的控制)

五家为一邻,五邻为一里,五里为一党,邻、里、党各设一长,合谓三长,负责检查户口,催征赋役,管理生产,维护治安。

北魏孝文帝改革的内容

迁都洛阳的原因:

①政治:为加强对中原地区的统治,平城已不适应社会发展的需要,且保守势力强大,民族隔阂较深,改革遇到阻力。

②经济:平城经济落后,无水路漕运,粮食供给困难。

③军事:与北边柔然相毗邻,很不安全。

④地理:地处塞上,不利于“经略南方”。

⑤文化:洛阳本为中原的政治经济文化中心。

【与南朝争夺正统地位,欲以华夏文明继承者自许】

后期改革的重点是改革鲜卑旧俗,实行全面汉化。

493年,以“南下伐齐”为名,迁都洛阳;

494年,孝文帝正式迁都洛阳。

北魏孝文帝改革的内容

后期改革的重点是改革鲜卑旧俗,实行全面汉化。

移风易俗

易服装

说汉话

改汉姓

通婚姻

北魏文官俑

鲜卑姓

改为汉姓

鲜卑姓

改为汉姓

拓跋

元

步六孤

陆

拔拔

长孙

贺兰

贺

达奚

奚

独孤

刘

乙旃

叔孙

勿忸于

于

丘穆陵

穆

尉迟

尉

北魏孝文帝改革的内容

①推动了北方经济的复苏与繁荣,缩小了南北差距。

②加速了北魏政权封建化的进程。

③促进了各民族之间的交流融合,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。【樊树志:胡人汉化与汉人胡化的时代】

北魏孝文帝改革的影响

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

自葱岭以西,至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下。所谓尽天地之区已,乐中国土风因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。门巷修整,阊阖填列。青槐荫陌,绿树垂庭。天下难得之货,咸悉在焉。

——摘自[北魏]杨衒之《洛阳伽蓝记》

三冗危机

【冗官】采用恩荫制、奉行“恩逮于百官唯恐其不足”的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿

【冗兵】为稳定社会秩序,抵御北方民族的南侵,宋初实行“养兵”之策,形成了庞大的军事体系

【冗费】军队、官员的激增导致财政开支的增加,使得本就拮据的政府财政更加入不敷出,再加上统治者大兴土木、修建寺观等。

外难御辽夏虎狼之师

内不支朝廷财政之需

庆历新政

范仲淹

明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)

改革内容片面

以吏治为中心

王安石变法

【富国之法】

青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

【强兵之法】

保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

【取士之法】

改革科举制度、整顿太学、三舍法

青苗法

内容:在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

作用:大大增加了政府收入;限制了高利贷对农民的剥削,一定程度上缓和了阶级矛盾。

局限:强制农民借贷;利息偏高,农民负担依然沉重。

募役法(又称免役法)

内容:将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户则按贫富等级交纳一定数量的钱,称为免役钱。官僚地主也不例外。

作用:农民从劳役中解脱出来,保证了劳动时间,促进生产发展;增加了政府财政收入。

局限:对贫苦人是沉重的负担。

方田均税法

内容:下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

作用:清丈出大量隐瞒土地,增加了政府收入;部分农民免除赋税,得到实惠。

均输法

内容:设立发运使,掌握东南六路生产情况和政府与宫廷的需要情况,按照“徙贵就贱,用近易远”的原则,统一收购和运输。

作用:降低国家支出,减轻了纳税户的额外负担,限制了富商大贾对市场的操纵和对民众的盘剥,便利了市民生活。

王安石变法

保甲法

内容:将乡村民户加以编制,十家为一保,民户家有两丁以上抽一丁为保丁,农闲时集中,接受军事训练。

作用:加强对农村的统治,维护农村社会治安;

建立全国性的军事储备;节省了大量的训练费用。

裁兵法

内容:整顿厢军及禁军,规定士兵五十岁后必须退役。测试士兵,禁军不合格者改为厢军,厢军不合格者改为民籍。

作用:提高军队士兵素质。

将兵法(又叫置将法)

内容:废除北宋初年定立的更戍法,用逐渐推广的办法,把各路的驻军分为若干单位,每单位置将与副将一人,专门负责本单位军队的训练,以提高军队素质。

作用:改变了兵将分离的局面加强了军队战斗力

改革科举制度

内容:颁布贡举法,废除明经科,而进士科的考试则以经义和策论为主,增加法科。

作用:把科举的立足点放在选拔具有经纶济世之志和真才实学的天平上,扩大考选名额。

王安石变法

材料一:明中叶后,皇帝不临朝成为惯例,嘉靖皇帝深居内宫,修仙练道,三十年不理政;隆庆皇帝在位六年,极少审批公文,遇有国家大事,听任群臣争议,一言不发,有人竟以为他是哑巴。

材料二:官衙无视法令,政多纷更,事无统纪,主钱谷的不明出纳,司刑名的不悉法律,管监察的不行纠劾,人们愤愤地指出:“嘉隆以来,纪纲颓坠,法度凌夷”。

——刘志琴《张居正评语》

材料三:社会经济最棘手的是土地兼并问题,万历前夕法定的征粮地比明初已减少一半,人口减少三分之一以上,税源逐渐枯竭。

万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。隆庆五年,全年财政的总收入只有250万两,而支出达到400多万两,赤字超过三分之一。

——刘志琴《张居正评语》

张居正改革的背景

(1)吏治腐败,政治危机

(2)土地兼并,经济危机

张居正改革的背景

嘉靖帝在位45年就被掠夺达30多次

嘉靖二十九年

“庚戌之变”

葡萄牙殖民者占领澳门后绘制

(3)边患严重,边境危机

张居正改革的内容

1.政治——整顿吏治

考成法

2.经济——赋税改革

清丈田亩

一条鞭法

减轻农民负担,利于农业的发展;促进了商品经济和资本主义萌芽的发展

3.军事——边防新政

张居正改革的内容

内修守备、外示羁縻

(张居正等张弛驾驭,整饬边防)不独明塞息五十年之烽燧,且为本朝开二百年之太平,仁人利溥,民到于今受其赐。

——魏源《圣武记》

成效明显,统一的多民族国家进一步巩固和发展

张居正改革的影响

财政收入增加,社会矛盾相对缓和,统治危机得到暂时缓解,后改革措施除一条鞭法外,几乎全部废止。

为什么苦心经营十年,卓有成效的改革却一朝颠覆呢?

“务在强公室,杜私门”

“利于下,不利于上;利于编氓,不利于士夫”

“威柄之操,几于震主,卒致祸发身后”

豪强地主反对;与皇权形成矛盾;君主专制制度(根本)

贰

中国近代的改革探索

鸦片战争后,中国内忧外患,逐步沦为半殖民地半封建社会。一些爱国有识之士求变求新,走上了探索救亡图存之路。

戊戌变法的背景

1.政治因素——甲午中日战争后,民族危机加深;

2.经济因素——中国的民族资本主义初步发展,民族资产阶级力量壮大;

3.思想因素——西方近代思想的传播和维新思想的影响;

康有为

梁启超

严复

物竞天择,适者生存

戊戌变法的内容

颁布新法

改革旧制

政

治

广开言路,提拔新人

改订律法,合并机构

裁撤冗员

澄清吏治

经

济

提倡实业,开矿筑路

财政改革,创办银行

废除旗人

寄生特权

文

教

普设学堂,兼习中西

开办大学,设经济科

废除八股

改试策论

军

事

精练陆军,改习洋操

行征兵制,兴办兵厂

裁汰八旗

绿营旧军

朕惟国是不定,则号令不行……用特明白宣示,嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。专心致志,精益求精……

——1898年6月《明定国是诏》

局限性:可以看得出过去他们主张的设议院、开国会,实行君主立宪等主张在法令中没有,这表明资产阶级维新派的行动比他们的宣言落后了。

26

瀛台

慈禧太后

1989年9月21日,慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次临朝训政。

康有为、梁启超被迫逃亡海外,谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁六人,被杀于北京菜市口,史称“戊戌六君子”。

变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

戊戌政变

戊戌变法的失败

材料一:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

材料二:(他们)缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够9年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在3个月之内,都填塞给它吃了。

——【英】赫德

材料三:戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。

——《梦蕉亭杂记》

(1)客观:顽固守旧势力的强大。

(2)主观:资产阶级改良派自身的软弱性和妥协性。

①维新派未从根本上否定封建制度,甚至把希望寄托在同样也是封建势力代表的帝党官僚身上。

②维新派对外国侵略者的本质缺乏深刻认识,甚至对西方列强抱有幻想。

③维新派自己既没有真正的实力,又完全脱离群众,甚至仇视农民革命。

④策略失误:变法的措施给自己树立的对立面太多、操之过急。

根据材料并结合所学知识,说说戊戌变法失败的原因?

28

(1)戊戌维新运动是一次爱国救亡运动。维新派在民族危亡的关键时刻,高举救亡图存的旗帜,要求通过变法,发展资本主义,使中国走上富强的道路。维新派的政治实践和思想理论,不仅贯穿着强烈的爱国主义精神,而且推动了中华民族的觉醒。

(2)戊戌维新运动是一场资产阶级性质的政治改革运动。维新派要用君主立宪制取代君主专制制度,其若干措施在政治、经济等领域一定程度上冲击了封建制度。

(3)戊戌维新运动更是一场思想启蒙运动。维新派大力传播西方的社会政治学说,宣传天赋人权、自由平等等观念,批判封建君权和封建纲常伦理,有利于民主主义思想在中国的传播。

(4)戊戌维新运动在改革社会风气方面也有不可低估的意义。维新派主张革除吸食鸦片及妇女缠足等陋习,主张“剪辫易服”,倡导讲文明、重卫生、反跪拜等。

戊戌变法的意义

清末新政

1901年1月,慈禧默许实行新政,下诏变法;

1907年9月,清廷宣布“预备仿行宪政”;

1908年8月,清廷颁布《钦定宪法大纲》;

1911年5月,宣布“采取君主立宪制、组织内阁”;

1911年10月,资产阶级革命派领导的辛亥革命爆发;

1912年2月,清帝溥仪下诏退位,清朝统治至此结束。

变法兴则国运兴,清廷失去了最佳自救机会,反而加速了革命的到来。

民国时期的改革

改革措施涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面。但由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终。

叁

新中国成立以来的重要改革

过渡时期

提供稳定的

国内政治环境

提供稳定的

国际政治环境

肃清残敌

剿匪反霸

土地改革

解放农民

稳定物价

恢复经济

抗美援朝

保家卫国

重整外交

独立自主

国内

国外

巩固

新政权

为国家向社会主义转变实现工业化准备了条件

奠定一定

经济基础

过渡时期

总路线

第一届全国

人民代表大会

“一化”

“三改”

《中华人民

共和国宪法》

人民代表

大会制度

政协制度

民族区域

自治制度

标志着社会主义经济制度的初步确立

初步构成我国社会主义政治制度体系

社会主义基本制度建立

国内经济

政治条件

国际形势

人民民主原则

社会主义原则

过渡时期

1.《论十大关系》:初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

2.中共八大:提出主要矛盾(人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾)和主要任务(把我国尽快从落后的农业国变成先进的工业国)。是我国建设社会主义道路的一次成功探索。

3.“大跃进”和人民公社化运动

1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望,但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

4.“八字方针”:从1960年冬开始,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针。

全面建设社会主义时期

改革开放

1978年中共十一届三中全会,作出把党和国家的重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)→明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进,国民经济迈上新台阶。到2010年,成为仅次于美国的第二大经济体。

1.中共十八大

①召开时间:2012年11月。

②内容:确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

2.中共十八届三中全会

①召开时间:2013年。

②内容:提出完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。

深化改革

1.中共十九大

①召开时间:2017年10月

②内容:指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

2.中共十九届四中全会

①召开时间:2019年

②内容:提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标。

中国特色社会主义新时代

改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现"两个一百年"奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

改革开放新时期

明朝张居正改革

全面建设社会主义时期

民国时期的改革

课堂总结

中国特色社会主义新时代

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理