苏科版七年级上册数学 1.2活动 思考 教案

文档属性

| 名称 | 苏科版七年级上册数学 1.2活动 思考 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 35.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-09-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

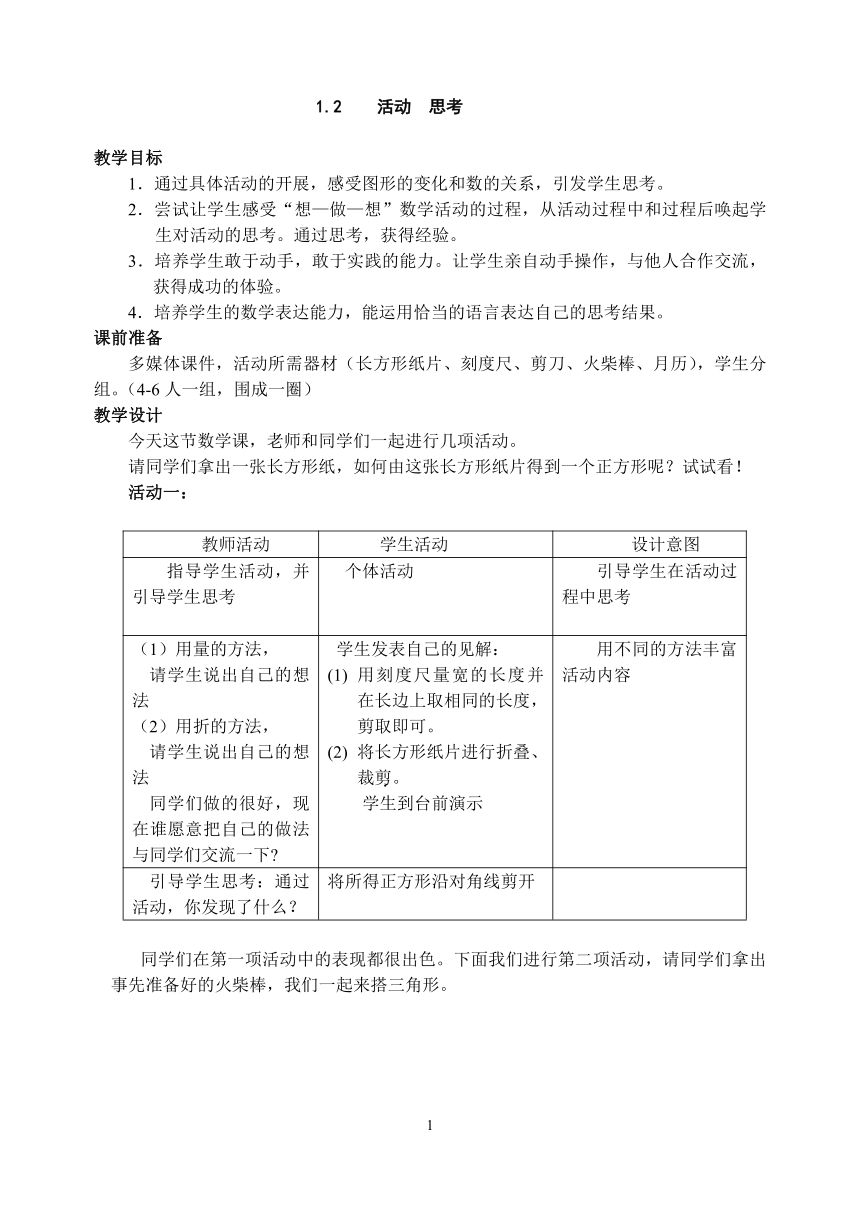

1.2 活动 思考

教学目标

1.通过具体活动的开展,感受图形的变化和数的关系,引发学生思考。

2.尝试让学生感受“想—做—想”数学活动的过程,从活动过程中和过程后唤起学生对活动的思考。通过思考,获得经验。

3.培养学生敢于动手,敢于实践的能力。让学生亲自动手操作,与他人合作交流,获得成功的体验。

4.培养学生的数学表达能力,能运用恰当的语言表达自己的思考结果。

课前准备

多媒体课件,活动所需器材(长方形纸片、刻度尺、剪刀、火柴棒、月历),学生分组。(4-6人一组,围成一圈)

教学设计

今天这节数学课,老师和同学们一起进行几项活动。

请同学们拿出一张长方形纸,如何由这张长方形纸片得到一个正方形呢?试试看!

活动一:

教师活动 学生活动 设计意图

指导学生活动,并引导学生思考 个体活动

引导学生在活动过程中思考

(1)用量的方法, 请学生说出自己的想法

(2)用折的方法,

请学生说出自己的想法

同学们做的很好,现在谁愿意把自己的做法与同学们交流一下? 学生发表自己的见解:

用刻度尺量宽的长度并在长边上取相同的长度,剪取即可。

将长方形纸片进行折叠、裁剪??。

学生到台前演示 用不同的方法丰富活动内容

引导学生思考:通过活动,你发现了什么? 将所得正方形沿对角线剪开

同学们在第一项活动中的表现都很出色。下面我们进行第二项活动,请同学们拿出事先准备好的火柴棒,我们一起来搭三角形。

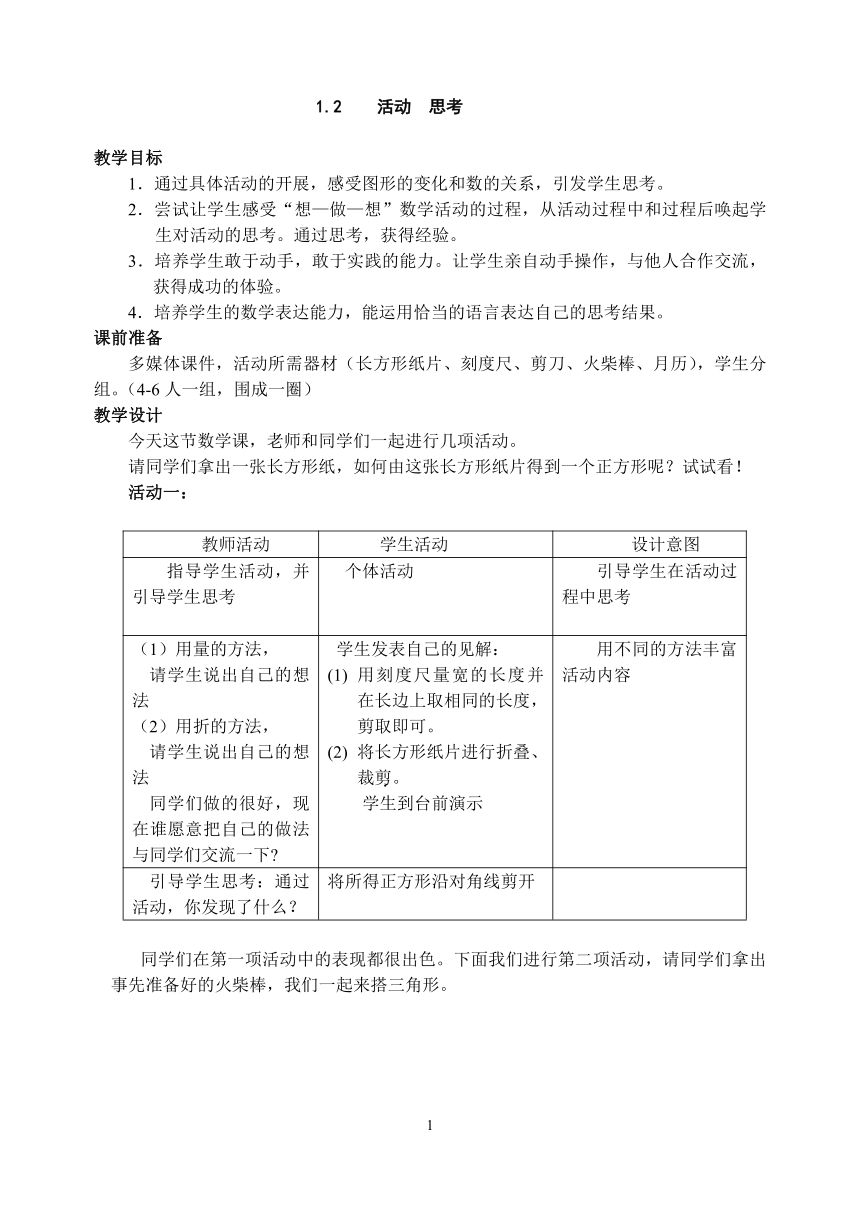

活动二 用火柴棒搭三角形

教师活动 学生活动 设计意图

课件展示:用火柴棒搭三角形的过程。 先搭一个三角形,接着再搭第二个三角形,照这样下去搭第三个三角形、第四个三角形。

请同学们用同样的方法搭三角形 小组活动:按照课件展示的步骤用同样的方法用火柴棒搭三角形(小组内火柴棒也许不够多) (1)培养学生的动手能力

(2)增强学生的合作意识

(1)提问: 搭1个三角形需要多少根火柴棒?

搭2个三角形需要 多少根火柴棒?

搭3个三角形需要 多少根火柴棒?

搭4个三角形需要 多少根火柴棒呢?

(2)想一想:

搭10个三角形需要多少根火柴棒呢?

你是怎么得到的?

搭100个三角形需要多少根火柴棒呢?

你是怎么得到的? 小组讨论学生发表自己的见解 引导学生在活动后思考

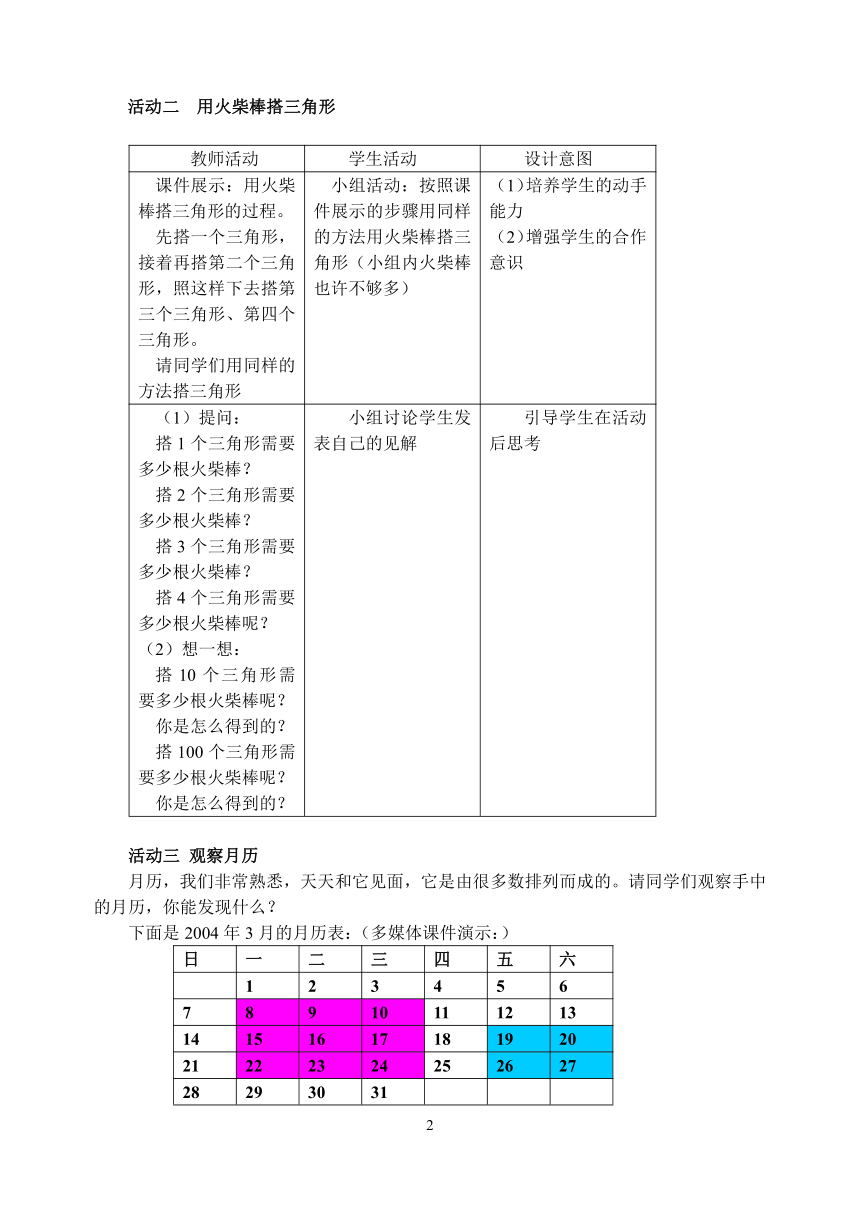

活动三 观察月历

月历,我们非常熟悉,天天和它见面,它是由很多数排列而成的。请同学们观察手中的月历,你能发现什么?

下面是2004年3月的月历表:(多媒体课件演示:)

日 一 二 三 四 五 六

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

教师活动 学生活动 设计意图

请同学们观察自己手中的月历,你发现了什么? 小组合作:观察月历并寻找关系

学生到台前演示 增强学生的合作意识

月历的蓝色方框中的4个数之间有什么关系?(变换位置验证结论) 组内讨论,全班交流 引导学生在活动后思考。

月历的红色方框中的9个数之间有什么关系?(变换位置验证结论) 组内讨论,全班交流

一张普普通通的月历,经过同学们的细心观察,结果我们发现了其中很多的数学奥秘。

思考 感悟:

这节课我们完成了三项活动,下面我们一起来交流一下同学们学完本节课的感受与体会。(学生自我交流,不同学生有不同的见解,让学生有充分发表意见的机会,同时也对别人有启发)

(引导学生说出“数学好玩,数学好学”的感受。)

打开课件 2002年在北京召开的国际数学家大会上,著名华裔数学家陈省身先生写给 “走进美妙的数学花园”中国少年数学论坛的题词“数学好玩”。

“数学好玩” 这是著名华裔数学家陈省身先生在2002年8月北京召开的第24届国际数学家大会上写给“走进美妙的数学花园”中国少年数学论坛的题词。(这也是第一次在发展中国家召开这样的大会。)

陈省身先生是与华罗庚齐名的数学家。很高兴同学们的想法竟与数学大师不谋而合。相信同学们在今后的数学学习道路上会走得更快更好!

课后要求同学们把自己的感受写进“成长记录”。

教学反思

数学课程标准指出:“学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者与合作者”。教师的职责是:帮助学生设计恰当的学习活动;帮助学生寻找和利用学习资源;帮助学生发现他们想要和能够发现的东西;帮助学生营造和维持学习过程中积极的心理氛围;帮助学生对活动过程进行思考;帮助学生对学习过程进行评价,并促进评价的内在化。

组织数学活动,给学生自主与合作学习的机会。

本节课通过三个数学活动,引导学生在活动中有层次的思考。活动一引导学生学会在活动过程中思考;活动二、三引导学生在活动过程后思考。通过三个活动,让学生亲 身体验与感受“做数学”的过程;采取自主活动与小组合作的活动方式,使学生快乐、轻松地成为学习的“主人”,体会获得成功的喜悦。

合理利用教材,实现教师角色转变。

本节课对教材提供的素材进行了大胆的取舍,根据学生的认知发展水平和已有的知识经验,将活动分成两个层次:活动过程中思考和活动过程后思考,每一活动按照边做边想、先做后想的要求设计,使不同的学生通过思考都能得到发展。教师引导、组织学生开展有效活动,走下讲台,真正参与学生的讨论。在整节课中,最亮的是学生,教师“数学学习的组织者、引导者和合作者”的角色得到充分体现。

给学生展现自我的机会,实现评价方式的转变。

在教学过程中教师时刻关注学生的学习态度是否积极,关注学生参加活动的过程,关注学生能否用数学眼光来看问题。通过小组合作与交流,让学生有更多的展现自我的机会,并及时给予充分的肯定、赞许与鼓励。

本节课的不足

本节课的不足主要有两点:一是学生活动时,对学生如何思考的引导还略显稚嫩,对学生思考过程中出现的一些意想不到的结果处理不够好,这主要是由于新教材教学经验不足造成的。二是教师上课有些拘谨,有些放不开。主要是因为录像,担心示范性不够。这些都有待以后教学进一步加以改进。

1

教学目标

1.通过具体活动的开展,感受图形的变化和数的关系,引发学生思考。

2.尝试让学生感受“想—做—想”数学活动的过程,从活动过程中和过程后唤起学生对活动的思考。通过思考,获得经验。

3.培养学生敢于动手,敢于实践的能力。让学生亲自动手操作,与他人合作交流,获得成功的体验。

4.培养学生的数学表达能力,能运用恰当的语言表达自己的思考结果。

课前准备

多媒体课件,活动所需器材(长方形纸片、刻度尺、剪刀、火柴棒、月历),学生分组。(4-6人一组,围成一圈)

教学设计

今天这节数学课,老师和同学们一起进行几项活动。

请同学们拿出一张长方形纸,如何由这张长方形纸片得到一个正方形呢?试试看!

活动一:

教师活动 学生活动 设计意图

指导学生活动,并引导学生思考 个体活动

引导学生在活动过程中思考

(1)用量的方法, 请学生说出自己的想法

(2)用折的方法,

请学生说出自己的想法

同学们做的很好,现在谁愿意把自己的做法与同学们交流一下? 学生发表自己的见解:

用刻度尺量宽的长度并在长边上取相同的长度,剪取即可。

将长方形纸片进行折叠、裁剪??。

学生到台前演示 用不同的方法丰富活动内容

引导学生思考:通过活动,你发现了什么? 将所得正方形沿对角线剪开

同学们在第一项活动中的表现都很出色。下面我们进行第二项活动,请同学们拿出事先准备好的火柴棒,我们一起来搭三角形。

活动二 用火柴棒搭三角形

教师活动 学生活动 设计意图

课件展示:用火柴棒搭三角形的过程。 先搭一个三角形,接着再搭第二个三角形,照这样下去搭第三个三角形、第四个三角形。

请同学们用同样的方法搭三角形 小组活动:按照课件展示的步骤用同样的方法用火柴棒搭三角形(小组内火柴棒也许不够多) (1)培养学生的动手能力

(2)增强学生的合作意识

(1)提问: 搭1个三角形需要多少根火柴棒?

搭2个三角形需要 多少根火柴棒?

搭3个三角形需要 多少根火柴棒?

搭4个三角形需要 多少根火柴棒呢?

(2)想一想:

搭10个三角形需要多少根火柴棒呢?

你是怎么得到的?

搭100个三角形需要多少根火柴棒呢?

你是怎么得到的? 小组讨论学生发表自己的见解 引导学生在活动后思考

活动三 观察月历

月历,我们非常熟悉,天天和它见面,它是由很多数排列而成的。请同学们观察手中的月历,你能发现什么?

下面是2004年3月的月历表:(多媒体课件演示:)

日 一 二 三 四 五 六

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

教师活动 学生活动 设计意图

请同学们观察自己手中的月历,你发现了什么? 小组合作:观察月历并寻找关系

学生到台前演示 增强学生的合作意识

月历的蓝色方框中的4个数之间有什么关系?(变换位置验证结论) 组内讨论,全班交流 引导学生在活动后思考。

月历的红色方框中的9个数之间有什么关系?(变换位置验证结论) 组内讨论,全班交流

一张普普通通的月历,经过同学们的细心观察,结果我们发现了其中很多的数学奥秘。

思考 感悟:

这节课我们完成了三项活动,下面我们一起来交流一下同学们学完本节课的感受与体会。(学生自我交流,不同学生有不同的见解,让学生有充分发表意见的机会,同时也对别人有启发)

(引导学生说出“数学好玩,数学好学”的感受。)

打开课件 2002年在北京召开的国际数学家大会上,著名华裔数学家陈省身先生写给 “走进美妙的数学花园”中国少年数学论坛的题词“数学好玩”。

“数学好玩” 这是著名华裔数学家陈省身先生在2002年8月北京召开的第24届国际数学家大会上写给“走进美妙的数学花园”中国少年数学论坛的题词。(这也是第一次在发展中国家召开这样的大会。)

陈省身先生是与华罗庚齐名的数学家。很高兴同学们的想法竟与数学大师不谋而合。相信同学们在今后的数学学习道路上会走得更快更好!

课后要求同学们把自己的感受写进“成长记录”。

教学反思

数学课程标准指出:“学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者与合作者”。教师的职责是:帮助学生设计恰当的学习活动;帮助学生寻找和利用学习资源;帮助学生发现他们想要和能够发现的东西;帮助学生营造和维持学习过程中积极的心理氛围;帮助学生对活动过程进行思考;帮助学生对学习过程进行评价,并促进评价的内在化。

组织数学活动,给学生自主与合作学习的机会。

本节课通过三个数学活动,引导学生在活动中有层次的思考。活动一引导学生学会在活动过程中思考;活动二、三引导学生在活动过程后思考。通过三个活动,让学生亲 身体验与感受“做数学”的过程;采取自主活动与小组合作的活动方式,使学生快乐、轻松地成为学习的“主人”,体会获得成功的喜悦。

合理利用教材,实现教师角色转变。

本节课对教材提供的素材进行了大胆的取舍,根据学生的认知发展水平和已有的知识经验,将活动分成两个层次:活动过程中思考和活动过程后思考,每一活动按照边做边想、先做后想的要求设计,使不同的学生通过思考都能得到发展。教师引导、组织学生开展有效活动,走下讲台,真正参与学生的讨论。在整节课中,最亮的是学生,教师“数学学习的组织者、引导者和合作者”的角色得到充分体现。

给学生展现自我的机会,实现评价方式的转变。

在教学过程中教师时刻关注学生的学习态度是否积极,关注学生参加活动的过程,关注学生能否用数学眼光来看问题。通过小组合作与交流,让学生有更多的展现自我的机会,并及时给予充分的肯定、赞许与鼓励。

本节课的不足

本节课的不足主要有两点:一是学生活动时,对学生如何思考的引导还略显稚嫩,对学生思考过程中出现的一些意想不到的结果处理不够好,这主要是由于新教材教学经验不足造成的。二是教师上课有些拘谨,有些放不开。主要是因为录像,担心示范性不够。这些都有待以后教学进一步加以改进。

1

同课章节目录

- 第1章 我们与数学同行

- 1.1 生活 数学

- 1.2 活动 思考

- 第2章 有理数

- 2.1 正数与负数

- 2.2 有理数与无理数

- 2.3 数轴

- 2.4 绝对值与相反数

- 2.5 有理数的加法与减法

- 2.6 有理数的乘法与除法

- 2.7 有理数的乘方

- 2.8 有理数的混合运算

- 第3章 代数式

- 3.1 字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 代数式的值

- 3.4 合并同类项

- 3.5 去括号

- 3.6 整式的加减

- 第4章 一元一次方程

- 4.1 从问题到方程

- 4.2 解一元一次方程

- 4.3 用一元一次方程解决问题

- 第5章 走进图形世界

- 5.1 丰富的图形世界

- 5.2 图形的运动

- 5.3 展开与折叠

- 5.4 主视图、左视图、俯视图

- 第6章 平面图形的认识(一)

- 6.1 线段 射线 直线

- 6.2 角

- 6.3 余角 补角 对顶角

- 6.4 平行

- 6.5 垂直