鲁科版(2019)高中物理 选择性必修第一册 第1章 章末综合提升学案

文档属性

| 名称 | 鲁科版(2019)高中物理 选择性必修第一册 第1章 章末综合提升学案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1017.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-09-03 16:12:56 | ||

图片预览

文档简介

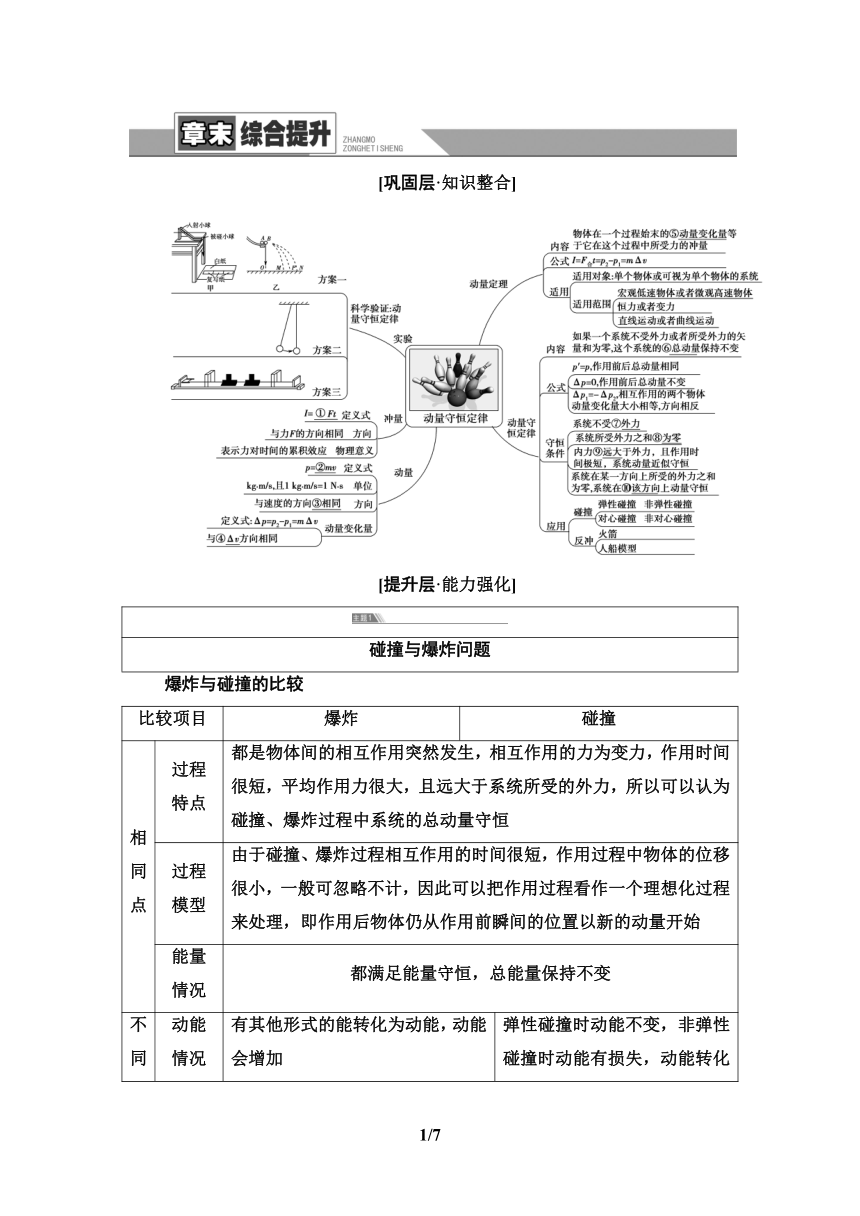

[巩固层·知识整合]

[提升层·能力强化]

碰撞与爆炸问题

爆炸与碰撞的比较

比较项目 爆炸 碰撞

相同点 过程

特点 都是物体间的相互作用突然发生,相互作用的力为变力,作用时间很短,平均作用力很大,且远大于系统所受的外力,所以可以认为碰撞、爆炸过程中系统的总动量守恒

过程

模型 由于碰撞、爆炸过程相互作用的时间很短,作用过程中物体的位移很小,一般可忽略不计,因此可以把作用过程看作一个理想化过程来处理,即作用后物体仍从作用前瞬间的位置以新的动量开始

能量

情况 都满足能量守恒,总能量保持不变

不同点 动能

情况 有其他形式的能转化为动能,动能会增加 弹性碰撞时动能不变,非弹性碰撞时动能有损失,动能转化为内能

【例1】 一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空.当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为E,且均沿竖直方向运动.爆炸时间极短,重力加速度大小为g,不计空气阻力和火药的质量.求:

(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;

(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度.

[解析] (1)设烟花弹上升的初速度为v0,由题给条件有

E=mv ①

设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为t,由运动学公式有0-v0=-gt ②

联立①②式得t=. ③

(2)设爆炸时烟花弹距地面的高度为h1,由机械能守恒定律有E=mgh1 ④

火药爆炸后,烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动,设爆炸后瞬间其速度分别为v1和v2.由题给条件和动量守恒定律有

mv+mv=E ⑤

mv1+mv2=0 ⑥

由⑥式知,烟花弹两部分的速度方向相反,向上运动部分做竖直上抛运动.设爆炸后烟花弹向上运动部分继续上升的高度为h2,由机械能守恒定律有

mv=mgh2 ⑦

联立④⑤⑥⑦式得,烟花弹向上运动部分距地面的最大高度为h=h1+h2=. ⑧

[答案] (1) (2)

[一语通关]

爆炸过程和碰撞过程都可认为是系统动量守恒,但是爆炸过程动能增加,碰撞过程动能不增加,只有理想化的弹性碰撞认为动能不变,而一般情况下系统动能都是减少的.

多体问题及临界问题

1.多体问题

对于两个以上的物体组成的系统,由于物体较多,相互作用的情况也不尽相同,作用过程较为复杂,虽然仍可对初、末状态建立动量守恒的关系式,但因未知条件过多而无法求解,这时往往要根据作用过程中的不同阶段,建立多个动量守恒的方程,或将系统内的物体按相互作用的关系分成几个小系统,分别建立动量守恒的方程.

2.临界问题

在动量守恒定律的应用中,常常会遇到相互作用的两物体相距最近、避免相碰和物体开始反向运动等临界问题.这类问题的求解关键是充分利用反证法、极限法分析物体的临界状态,挖掘问题中隐含的临界条件,选取适当的系统和过程,运用动量守恒定律进行解答.

【例2】 甲、乙两小船质量均为M=120 kg,静止于水面上,甲船上的人质量m=60 kg,通过一根长为L=10 m的绳用F=120 N的力水平拉乙船,求:

(1)两船相遇时,两船分别走了多少距离;

(2)为防止两船相撞,人至少以多大的速度跳到乙船(忽略水的阻力).

[解析] (1)由水平方向动量守恒得

(M+m)=M ①

x甲+x乙=L ②

联立①②并代入数据解得x甲=4 m,x乙=6 m.

(2)设相遇时甲船和人共同速度为v1,人跳离甲船速度为v.为了防止两船相撞,人跳后至少需甲、乙船均停下,对人和甲船组成的系统由动量守恒定律得

(M+m)v1=0+mv ③

对甲船和人由动能定理得Fx甲=(M+m)v ④

联立解得v=4 m/s.

[答案] (1)4 m 6 m (2)4 m/s

[一语通关]

(1)“人船模型”对于系统初动量为零,动量时刻守恒的情况均适用.

(2)两物体不相撞的临界条件是:两物体运动的速度方向相同,大小相等.

动量和其他力学知识的综合问题

运用牛顿运动定律、动量、能量的观点解题是解决动力学问题的三条重要途径.求解这类问题时要注意正确选取对象、状态、过程,并恰当选择物理规律.在分析的基础上选用适宜的物理规律来解题,选用规律也有一定的原则.

1.牛顿运动定律(力的观点)

研究某一时刻(或某一位置)的动力学问题应使用牛顿第二定律,研究某一个恒力作用过程的动力学问题,且又直接涉及物体的加速度问题,应使用运动学公式和牛顿第二定律求解.

如:物体在拉力和摩擦力作用下沿水平面运动瞬间的牛顿第二定律方程:F-f=ma.

物体沿轨道在竖直面内做圆周运动,最低点的向心力方程:F-mg=.

2.动量定理和动量守恒定律(动量观点)

(1)对于不涉及物体运动过程中的加速度而涉及物体运动时间的问题,特别对于打击一类的问题,因时间短且冲力随时间变化,则应用动量定理求解,Ft=mv-mv0.

(2)对于碰撞、爆炸、反冲一类的问题,若只涉及初、末速度而不涉及力、时间的,应用动量守恒定律求解.

3.动能定理和能量守恒定律(能量观点)

(1)对于不涉及物体运动过程中的加速度和时间问题,无论是恒力做功还是变力做功,一般都利用动能定理求解.

(2)如果物体只有重力和弹簧弹力做功而又不涉及运动过程的加速度和时间问题,则采用机械能守恒定律求解.

(3)对于相互作用的两物体,若明确两物体相对滑动的距离,应考虑选用能量守恒定律建立方程.

【例3】 如图所示,水平地面上静止放置一辆小车A,质量mA=4 kg,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计.可视为质点的物块B置于A的最右端,B的质量mB=2 kg.现对A施加一个水平向右的恒力F=10 N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A、B粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t=0.6 s,二者的速度达到vt=2 m/s.求:

(1)A开始运动时加速度a的大小;

(2)A、B碰撞后瞬间的共同速度v的大小;

(3)A的上表面长度l.

[解析] (1)以小车A为研究对象,由牛顿第二定律有F=mAa,代入数据解得a=2.5 m/s2.

(2)对小车A和物块B碰撞后共同运动t=0.6 s的过程,由动量定理得Ft=(mA+mB)vt-(mA+mB)v

代入数据解得v=1 m/s.

(3)设小车A和物块B发生碰撞前,小车A的速度为vA,对小车A和物块B发生碰撞的过程,由动量守恒定律有

mAvA=(mA+mB)v

小车A从开始运动到与物块B发生碰撞前,由动能定理有Fl=mAv

代入数据解得l=0.45 m.

[答案] (1)2.5 m/s2 (2)1 m/s (3)0.45 m

[一语通关]

综合应用力学“三大观点”解题的步骤

(1)认真审题,明确题目所述的物理情境,确定研究对象;

(2)分析所选研究对象的受力情况及运动状态和运动状态的变化过程,画出草图.对于过程复杂的问题,要正确、合理地把全过程分成若干阶段,注意分析各阶段之间的联系;

(3)根据各阶段状态变化的规律确定解题方法,选择合理的规律列方程,有时还要分析题目的隐含条件、临界条件、几何关系等列出辅助方程;

(4)代入数据(统一单位),计算结果,必要时要对结果进行讨论.

[培养层·素养升华]

冰壶运动

冰壶运动——Curling,对于不了解这项运动的人来说,是一件很有趣的事情,它既令人着迷又令人困惑不已.冰壶运动可以追溯到苏格兰中世纪(《牛津英语大辞典》中对curling这个词汇的最早引用可追溯至1638年),现在的形式是一个相对较新的现象.虽然早在1924年,冰壶运动曾作为表演项目出现在冬季奥运会,但直到1988年的长野冬奥会它才作为正式冬奥会项目.

[设问探究]

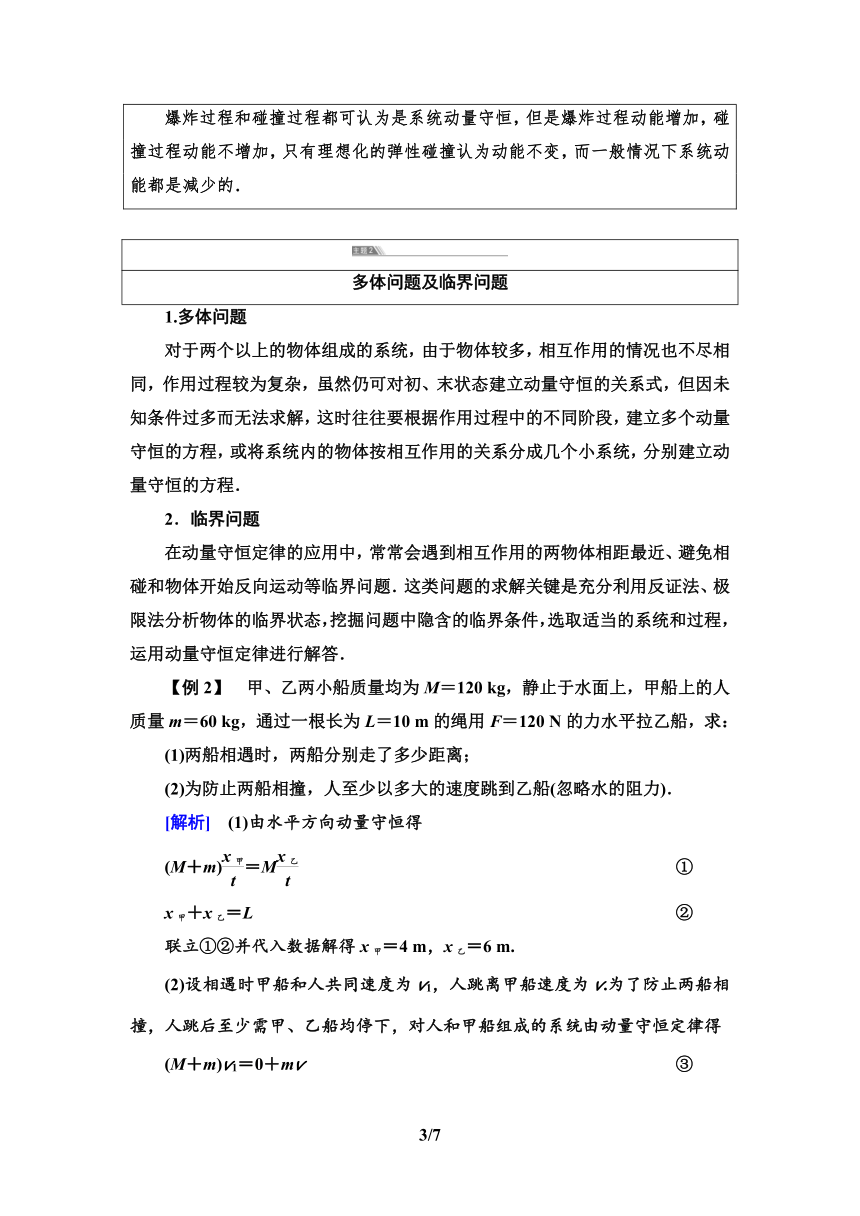

1.冰壶比赛场地如图,运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线MN处放手让冰壶滑出.设在某次投掷后发现冰壶

投掷的初速度v0较小,直接滑行不能使冰壶沿虚线到达尽量靠近圆心O的位置,于是运动员在冰壶到达前用毛刷摩擦冰壶运行前方的冰面,试问这样做的目的是什么?

2.为了使冰壶的滑行时间短,分析擦冰区间应在哪部分位置较好?

提示:1.通过毛刷摩擦冰面,可以使冰壶与冰面间的动摩擦因数变小,有利于冰壶向前滑行.

2.擦冰区间应越靠近投掷线较好,可以使开始阶段冰壶的平均速度较大,则总的平均速度越大,在距离一定时,时间越短.

[深度思考]

如图所示,在冰壶世锦赛上中国队以8∶6战胜瑞典队,收获了第一个世锦赛冠军,队长王冰玉在最后一投中,将质量为19 kg的冰壶推出,运动一段时间后以0.4 m/s的速度正碰静止的瑞典冰壶,然后中国队冰壶以0.1 m/s的速度继续向前滑向营垒区中心.若两冰壶质量相等,则下列判断正确的是( )

A.瑞典队冰壶的速度为0.3 m/s,两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞

B.瑞典队冰壶的速度为0.3 m/s,两冰壶之间的碰撞是非弹性碰撞

C.瑞典队冰壶的速度为0.5 m/s,两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞

D.瑞典队冰壶的速度为0.5 m/s,两冰壶之间的碰撞是非弹性碰撞

B [两冰壶碰撞的过程中动量守恒,规定向前运动方向为正方向,根据动量守恒定律有:mv1=mv2+mv3

代入数据得:m×0.4=m×0.1+mv3

解得:v3=0.3 m/s.

动能减小量:ΔEk=mv-mv-mv=m(0.42-0.12-0.32)>0

故动能减小,是非弹性碰撞;故选B.]

[素养点评]

冰壶运动作为冬奥会的运动项目,深受人们的喜爱.冰壶的运动过程包含了很多的物理知识,不但考查学生对体育运动的了解,还可以检验学生应用物理知识分析问题、解决问题的能力.主要通过弄清物理情境,抽象出物理模型,用相应的力学知识分析解答,对学生的理论联系实际的水平有一个较好的体现.

7/7

[提升层·能力强化]

碰撞与爆炸问题

爆炸与碰撞的比较

比较项目 爆炸 碰撞

相同点 过程

特点 都是物体间的相互作用突然发生,相互作用的力为变力,作用时间很短,平均作用力很大,且远大于系统所受的外力,所以可以认为碰撞、爆炸过程中系统的总动量守恒

过程

模型 由于碰撞、爆炸过程相互作用的时间很短,作用过程中物体的位移很小,一般可忽略不计,因此可以把作用过程看作一个理想化过程来处理,即作用后物体仍从作用前瞬间的位置以新的动量开始

能量

情况 都满足能量守恒,总能量保持不变

不同点 动能

情况 有其他形式的能转化为动能,动能会增加 弹性碰撞时动能不变,非弹性碰撞时动能有损失,动能转化为内能

【例1】 一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空.当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为E,且均沿竖直方向运动.爆炸时间极短,重力加速度大小为g,不计空气阻力和火药的质量.求:

(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;

(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度.

[解析] (1)设烟花弹上升的初速度为v0,由题给条件有

E=mv ①

设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为t,由运动学公式有0-v0=-gt ②

联立①②式得t=. ③

(2)设爆炸时烟花弹距地面的高度为h1,由机械能守恒定律有E=mgh1 ④

火药爆炸后,烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动,设爆炸后瞬间其速度分别为v1和v2.由题给条件和动量守恒定律有

mv+mv=E ⑤

mv1+mv2=0 ⑥

由⑥式知,烟花弹两部分的速度方向相反,向上运动部分做竖直上抛运动.设爆炸后烟花弹向上运动部分继续上升的高度为h2,由机械能守恒定律有

mv=mgh2 ⑦

联立④⑤⑥⑦式得,烟花弹向上运动部分距地面的最大高度为h=h1+h2=. ⑧

[答案] (1) (2)

[一语通关]

爆炸过程和碰撞过程都可认为是系统动量守恒,但是爆炸过程动能增加,碰撞过程动能不增加,只有理想化的弹性碰撞认为动能不变,而一般情况下系统动能都是减少的.

多体问题及临界问题

1.多体问题

对于两个以上的物体组成的系统,由于物体较多,相互作用的情况也不尽相同,作用过程较为复杂,虽然仍可对初、末状态建立动量守恒的关系式,但因未知条件过多而无法求解,这时往往要根据作用过程中的不同阶段,建立多个动量守恒的方程,或将系统内的物体按相互作用的关系分成几个小系统,分别建立动量守恒的方程.

2.临界问题

在动量守恒定律的应用中,常常会遇到相互作用的两物体相距最近、避免相碰和物体开始反向运动等临界问题.这类问题的求解关键是充分利用反证法、极限法分析物体的临界状态,挖掘问题中隐含的临界条件,选取适当的系统和过程,运用动量守恒定律进行解答.

【例2】 甲、乙两小船质量均为M=120 kg,静止于水面上,甲船上的人质量m=60 kg,通过一根长为L=10 m的绳用F=120 N的力水平拉乙船,求:

(1)两船相遇时,两船分别走了多少距离;

(2)为防止两船相撞,人至少以多大的速度跳到乙船(忽略水的阻力).

[解析] (1)由水平方向动量守恒得

(M+m)=M ①

x甲+x乙=L ②

联立①②并代入数据解得x甲=4 m,x乙=6 m.

(2)设相遇时甲船和人共同速度为v1,人跳离甲船速度为v.为了防止两船相撞,人跳后至少需甲、乙船均停下,对人和甲船组成的系统由动量守恒定律得

(M+m)v1=0+mv ③

对甲船和人由动能定理得Fx甲=(M+m)v ④

联立解得v=4 m/s.

[答案] (1)4 m 6 m (2)4 m/s

[一语通关]

(1)“人船模型”对于系统初动量为零,动量时刻守恒的情况均适用.

(2)两物体不相撞的临界条件是:两物体运动的速度方向相同,大小相等.

动量和其他力学知识的综合问题

运用牛顿运动定律、动量、能量的观点解题是解决动力学问题的三条重要途径.求解这类问题时要注意正确选取对象、状态、过程,并恰当选择物理规律.在分析的基础上选用适宜的物理规律来解题,选用规律也有一定的原则.

1.牛顿运动定律(力的观点)

研究某一时刻(或某一位置)的动力学问题应使用牛顿第二定律,研究某一个恒力作用过程的动力学问题,且又直接涉及物体的加速度问题,应使用运动学公式和牛顿第二定律求解.

如:物体在拉力和摩擦力作用下沿水平面运动瞬间的牛顿第二定律方程:F-f=ma.

物体沿轨道在竖直面内做圆周运动,最低点的向心力方程:F-mg=.

2.动量定理和动量守恒定律(动量观点)

(1)对于不涉及物体运动过程中的加速度而涉及物体运动时间的问题,特别对于打击一类的问题,因时间短且冲力随时间变化,则应用动量定理求解,Ft=mv-mv0.

(2)对于碰撞、爆炸、反冲一类的问题,若只涉及初、末速度而不涉及力、时间的,应用动量守恒定律求解.

3.动能定理和能量守恒定律(能量观点)

(1)对于不涉及物体运动过程中的加速度和时间问题,无论是恒力做功还是变力做功,一般都利用动能定理求解.

(2)如果物体只有重力和弹簧弹力做功而又不涉及运动过程的加速度和时间问题,则采用机械能守恒定律求解.

(3)对于相互作用的两物体,若明确两物体相对滑动的距离,应考虑选用能量守恒定律建立方程.

【例3】 如图所示,水平地面上静止放置一辆小车A,质量mA=4 kg,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计.可视为质点的物块B置于A的最右端,B的质量mB=2 kg.现对A施加一个水平向右的恒力F=10 N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A、B粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t=0.6 s,二者的速度达到vt=2 m/s.求:

(1)A开始运动时加速度a的大小;

(2)A、B碰撞后瞬间的共同速度v的大小;

(3)A的上表面长度l.

[解析] (1)以小车A为研究对象,由牛顿第二定律有F=mAa,代入数据解得a=2.5 m/s2.

(2)对小车A和物块B碰撞后共同运动t=0.6 s的过程,由动量定理得Ft=(mA+mB)vt-(mA+mB)v

代入数据解得v=1 m/s.

(3)设小车A和物块B发生碰撞前,小车A的速度为vA,对小车A和物块B发生碰撞的过程,由动量守恒定律有

mAvA=(mA+mB)v

小车A从开始运动到与物块B发生碰撞前,由动能定理有Fl=mAv

代入数据解得l=0.45 m.

[答案] (1)2.5 m/s2 (2)1 m/s (3)0.45 m

[一语通关]

综合应用力学“三大观点”解题的步骤

(1)认真审题,明确题目所述的物理情境,确定研究对象;

(2)分析所选研究对象的受力情况及运动状态和运动状态的变化过程,画出草图.对于过程复杂的问题,要正确、合理地把全过程分成若干阶段,注意分析各阶段之间的联系;

(3)根据各阶段状态变化的规律确定解题方法,选择合理的规律列方程,有时还要分析题目的隐含条件、临界条件、几何关系等列出辅助方程;

(4)代入数据(统一单位),计算结果,必要时要对结果进行讨论.

[培养层·素养升华]

冰壶运动

冰壶运动——Curling,对于不了解这项运动的人来说,是一件很有趣的事情,它既令人着迷又令人困惑不已.冰壶运动可以追溯到苏格兰中世纪(《牛津英语大辞典》中对curling这个词汇的最早引用可追溯至1638年),现在的形式是一个相对较新的现象.虽然早在1924年,冰壶运动曾作为表演项目出现在冬季奥运会,但直到1988年的长野冬奥会它才作为正式冬奥会项目.

[设问探究]

1.冰壶比赛场地如图,运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线MN处放手让冰壶滑出.设在某次投掷后发现冰壶

投掷的初速度v0较小,直接滑行不能使冰壶沿虚线到达尽量靠近圆心O的位置,于是运动员在冰壶到达前用毛刷摩擦冰壶运行前方的冰面,试问这样做的目的是什么?

2.为了使冰壶的滑行时间短,分析擦冰区间应在哪部分位置较好?

提示:1.通过毛刷摩擦冰面,可以使冰壶与冰面间的动摩擦因数变小,有利于冰壶向前滑行.

2.擦冰区间应越靠近投掷线较好,可以使开始阶段冰壶的平均速度较大,则总的平均速度越大,在距离一定时,时间越短.

[深度思考]

如图所示,在冰壶世锦赛上中国队以8∶6战胜瑞典队,收获了第一个世锦赛冠军,队长王冰玉在最后一投中,将质量为19 kg的冰壶推出,运动一段时间后以0.4 m/s的速度正碰静止的瑞典冰壶,然后中国队冰壶以0.1 m/s的速度继续向前滑向营垒区中心.若两冰壶质量相等,则下列判断正确的是( )

A.瑞典队冰壶的速度为0.3 m/s,两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞

B.瑞典队冰壶的速度为0.3 m/s,两冰壶之间的碰撞是非弹性碰撞

C.瑞典队冰壶的速度为0.5 m/s,两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞

D.瑞典队冰壶的速度为0.5 m/s,两冰壶之间的碰撞是非弹性碰撞

B [两冰壶碰撞的过程中动量守恒,规定向前运动方向为正方向,根据动量守恒定律有:mv1=mv2+mv3

代入数据得:m×0.4=m×0.1+mv3

解得:v3=0.3 m/s.

动能减小量:ΔEk=mv-mv-mv=m(0.42-0.12-0.32)>0

故动能减小,是非弹性碰撞;故选B.]

[素养点评]

冰壶运动作为冬奥会的运动项目,深受人们的喜爱.冰壶的运动过程包含了很多的物理知识,不但考查学生对体育运动的了解,还可以检验学生应用物理知识分析问题、解决问题的能力.主要通过弄清物理情境,抽象出物理模型,用相应的力学知识分析解答,对学生的理论联系实际的水平有一个较好的体现.

7/7

同课章节目录

- 第1章 动量及其守恒定律

- 第1节 动量和动量定理

- 第2节 动量守恒定律及其应用

- 第3节 科学验证:动量守恒定律

- 第4节 弹性碰撞与非弹性碰撞

- 第2章 机械振动

- 第1节 简谐运动

- 第2节 振动的描述

- 第3节 单摆

- 第4节 科学测量:用单摆测量重力加速度

- 第5节 生活中的振动

- 第3章 机械波

- 第1节 波的形成和描述

- 第2节 波的反射和折射

- 第3节 波的干涉和衍射

- 第4节 多普勒效应及其应用

- 第4章 光的折射和全反射

- 第1节 光的折射

- 第2节 科学测量:玻璃的折射率

- 第3节 光的全反射

- 第4节 光导纤维及其应用

- 第5章 光的干涉、衍射和偏振

- 第1节 光的干涉

- 第2节 科学测量:用双缝干涉测光的波长

- 第3节 光的衍射

- 第4节 光的偏振

- 第5节 激光与全息照相