第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

文档属性

| 名称 | 第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 541.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-08-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第三课

统一多民族国家的捍卫者——康熙

【课程标准】

1.康熙初年面临什么样的形式?

2.康熙帝为多民族国家的统一采取了哪些措施?

3.如何评价康熙帝的历史贡献?

【课标要求】

1. 列举康熙帝在巩固统一的多民族国家中的举措:平定三藩之乱和噶尔丹叛乱、抗击沙俄侵略和签订《尼布楚条约》、统一台湾。

2. 评述康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用。

3.强化统一的多民族的国家意识。

【知识结构】

1、少年天子

2、巩固统一多民族国家的措施

3、康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用

【基础知识回顾】

一、少年天子

1661年8岁的爱新觉罗·玄烨即位,年号康熙。由于年幼,由四位辅政大臣主持政务,即索尼、苏克萨哈、遏必隆和鏊拜,其中鏊拜逐渐专权跋扈。1669年康熙智擒鏊拜,剪除鏊拜集团,巩固了自己的统治。

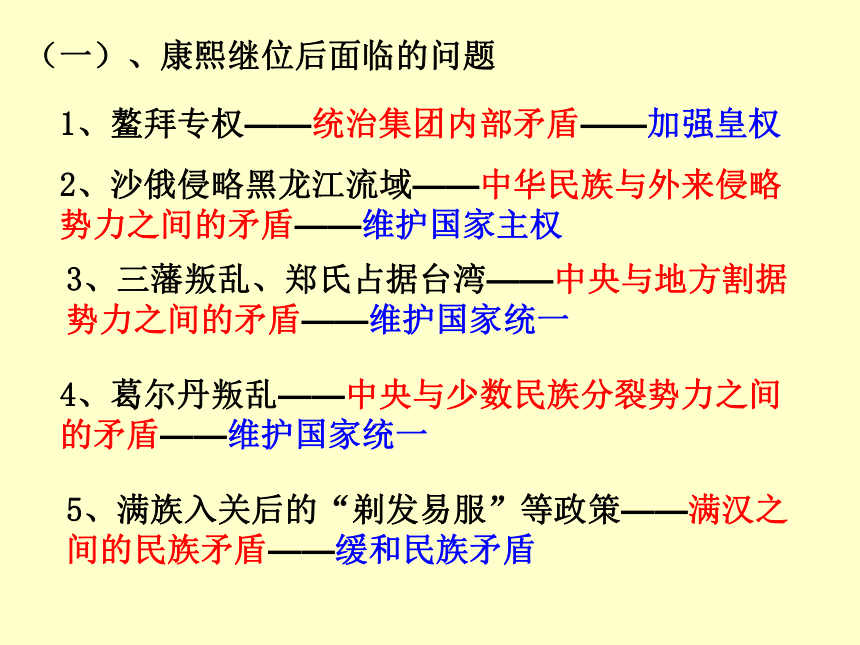

(一)、康熙继位后面临的问题

2、沙俄侵略黑龙江流域——中华民族与外来侵略势力之间的矛盾——维护国家主权

5、满族入关后的“剃发易服”等政策——满汉之间的民族矛盾——缓和民族矛盾

1、鳌拜专权——统治集团内部矛盾——加强皇权

3、三藩叛乱、郑氏占据台湾——中央与地方割据势力之间的矛盾——维护国家统一

4、葛尔丹叛乱——中央与少数民族分裂势力之间的矛盾——维护国家统一

(二)智擒鳌拜,总揽大权:

1 时间:1669年

2 主要原因:鳌拜的专权与皇权发生矛盾

3 结果及评价:稳定朝廷秩序,显示出年轻皇帝果断与成熟的政治智慧

鳌拜(满语:Oboi)

中国清初权臣。出身瓜尔佳氏,生年不可考,满洲镶黄旗人,清朝三代元勋,康熙帝早年辅政大臣之一。以战功封公爵。鳌拜前半生军功赫赫,号称“满洲第一勇士”,后半生则操握权柄、结党营私,结果被生擒之后,老死于囚牢中,为影响清初政局的一个重要人物。

二、巩固统一多民族国家的措施

1.平定三藩

2.统一台湾

3.三征噶尔丹

4 . 抗击沙俄

5 . 重视文教

6 . 重视社会经济

1、西南地区:历时八年,亲自指挥,平定三藩叛乱。消除了割据、分裂的隐患,加强了国家统一;巩固了中央集权;也有助于清除积弊,促进经济发展,安定民生。

平定三藩的意义:(1)扫除了地方割据势力,符合国家的统一趋势。

(2)彻底征服了明朝遗民的反清之心,使清朝趋于稳固,也使清朝中央集权制度随之稳固。

二、康熙加强皇权、巩固统一的举措

(政治军事)

统一台湾的意义:

(1)使台湾重新回到祖国的怀抱。

(2)促进了祖国的统一大业。

(3)符合两岸人民的愿望。

2、东南地区:派施琅收复台湾。1884年,设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防。

3、西北地区:康熙帝以“除恶务尽”的气魄,深入大漠,三次御驾亲征,取得乌兰布通、昭莫多战役的胜利。平定准葛尔贵族葛尔丹的叛乱。

打击了新疆、蒙古分裂势力,

巩固了统一。

4、抗击沙俄侵略,

维护国家主权。

迫使沙俄接受谈判的建议。

(1).组织两次雅克萨之战

4、抗击沙俄侵略,维护国家主权。

(2)签署《尼布楚条约》:

从法律上确定了中俄东段边界,肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国领土。

5.重视文教

(1)对汉族:

②恢复开科取士,延揽汉族文士。

①尊崇儒家文化。

评价:既缓和了阶级和民族矛盾,又加快了满汉文化的发展。

(二)民族文化

(2)对藏族:

尊重喇嘛教(藏传佛教),册封达赖、班禅活佛。

(3)对蒙古族:

多伦会盟,册封哲布尊丹巴、章嘉为活佛;设立木兰围场、避暑山庄。

评价:通过册封四大活佛,既保护了佛教,又达到了分而治之的目的,加强了对蒙古和西藏地区的管理。

(4)组织编撰《康熙字典》,《古今图书集成》等要著

评价:弘扬了中国古代文化。

(三)社会经济

(1).治理黄河水患

(2).南巡视察河工

(3).减免赋税

(4).厉行节俭

1.措施

2.评价

促进了清代社会经济的发展

三、康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用

康熙缔造了巩固和空前统一的多民族国家,他一生的文治武功,臻于极致,开创出中国封建社会的最后一个繁盛时代――康乾盛世。

【重难点突破】

1、结合所学知识评价康熙帝在中国历史上的地位。

(1)通过平定三藩之乱,收复台湾,平叛噶尔丹,抗击沙俄入侵,使统一的多民族国家进一步巩固和发展,捍卫了国家主权,缔造了空前统一的多民族国家,康熙帝是中国历史上有作为的一代帝王。

(2)康熙帝作为封建社会的君主,继续加强君主专制统治,对外闭关锁国,维护落后的封建制度。在西方国家已经完成第一次工业革命,进人工业文明社会时,中国还在封建社会徘徊,他的统治使中国在世界历史发展大潮中落伍,是近代中国落后的原因之一。

课堂检测

1、“万里扶桑早挂弓,水犀军指岛门空。来庭岂为修文,柔远初非黩武功。牙帐受降秋色外,羽林奏捷月明中。海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同。”据所学知识推断,这首诗可能写在( )

A、平定葛尔丹叛乱之时

B、平定“三藩叛乱”后

C、收复雅克萨之后

D、收复台湾之后

D

2、清朝时期,我国民族关系的主要特点是( )

A、西方殖民者联合挑起民族矛盾支持分裂叛乱活动

B、中央开始设置专门管理少数民族事务的机构

C、通过册封少数民族首领来加强边疆地区的管辖

D、维护祖国统一和民族团结与反对外来侵略相结合

D

3、“四月天山路,今朝瀚海行。积沙流绝塞,落日度连营。战伐因声罪,驰驱为息兵。敢云黄屋重?辛苦事亲征。”康熙诗中所指事件是( )

A、统一台湾 B、平定三藩

C、平定准葛尔部叛乱 D、抗击沙俄

C

4. 18世纪的“康乾盛世”被人称为“落日的辉煌”,造成这种“落日”局面的诸多原因中不包括( )

A. 统治者从根本上讲实行的是闭关政策

B. 西方国家出现了资产阶级革命和思想启蒙运动

C. 中国开始丧失独立自主

D. 统治者闭目塞听,未能“开眼看世界”

C

5、晚年的康熙帝对自已一生的评价是“鞠躬尽瘁,死而后已”。在我们看来这一评价的主要立足点是( )

A、一生兢兢业业为大清贡献颇多 B、他运筹帷幄平定三藩叛乱和准葛尔叛乱

C、他缔造了巩固和空前统一的多民族国家 D、他开创了“康乾盛世”的局面

C

第三课

统一多民族国家的捍卫者——康熙

【课程标准】

1.康熙初年面临什么样的形式?

2.康熙帝为多民族国家的统一采取了哪些措施?

3.如何评价康熙帝的历史贡献?

【课标要求】

1. 列举康熙帝在巩固统一的多民族国家中的举措:平定三藩之乱和噶尔丹叛乱、抗击沙俄侵略和签订《尼布楚条约》、统一台湾。

2. 评述康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用。

3.强化统一的多民族的国家意识。

【知识结构】

1、少年天子

2、巩固统一多民族国家的措施

3、康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用

【基础知识回顾】

一、少年天子

1661年8岁的爱新觉罗·玄烨即位,年号康熙。由于年幼,由四位辅政大臣主持政务,即索尼、苏克萨哈、遏必隆和鏊拜,其中鏊拜逐渐专权跋扈。1669年康熙智擒鏊拜,剪除鏊拜集团,巩固了自己的统治。

(一)、康熙继位后面临的问题

2、沙俄侵略黑龙江流域——中华民族与外来侵略势力之间的矛盾——维护国家主权

5、满族入关后的“剃发易服”等政策——满汉之间的民族矛盾——缓和民族矛盾

1、鳌拜专权——统治集团内部矛盾——加强皇权

3、三藩叛乱、郑氏占据台湾——中央与地方割据势力之间的矛盾——维护国家统一

4、葛尔丹叛乱——中央与少数民族分裂势力之间的矛盾——维护国家统一

(二)智擒鳌拜,总揽大权:

1 时间:1669年

2 主要原因:鳌拜的专权与皇权发生矛盾

3 结果及评价:稳定朝廷秩序,显示出年轻皇帝果断与成熟的政治智慧

鳌拜(满语:Oboi)

中国清初权臣。出身瓜尔佳氏,生年不可考,满洲镶黄旗人,清朝三代元勋,康熙帝早年辅政大臣之一。以战功封公爵。鳌拜前半生军功赫赫,号称“满洲第一勇士”,后半生则操握权柄、结党营私,结果被生擒之后,老死于囚牢中,为影响清初政局的一个重要人物。

二、巩固统一多民族国家的措施

1.平定三藩

2.统一台湾

3.三征噶尔丹

4 . 抗击沙俄

5 . 重视文教

6 . 重视社会经济

1、西南地区:历时八年,亲自指挥,平定三藩叛乱。消除了割据、分裂的隐患,加强了国家统一;巩固了中央集权;也有助于清除积弊,促进经济发展,安定民生。

平定三藩的意义:(1)扫除了地方割据势力,符合国家的统一趋势。

(2)彻底征服了明朝遗民的反清之心,使清朝趋于稳固,也使清朝中央集权制度随之稳固。

二、康熙加强皇权、巩固统一的举措

(政治军事)

统一台湾的意义:

(1)使台湾重新回到祖国的怀抱。

(2)促进了祖国的统一大业。

(3)符合两岸人民的愿望。

2、东南地区:派施琅收复台湾。1884年,设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防。

3、西北地区:康熙帝以“除恶务尽”的气魄,深入大漠,三次御驾亲征,取得乌兰布通、昭莫多战役的胜利。平定准葛尔贵族葛尔丹的叛乱。

打击了新疆、蒙古分裂势力,

巩固了统一。

4、抗击沙俄侵略,

维护国家主权。

迫使沙俄接受谈判的建议。

(1).组织两次雅克萨之战

4、抗击沙俄侵略,维护国家主权。

(2)签署《尼布楚条约》:

从法律上确定了中俄东段边界,肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国领土。

5.重视文教

(1)对汉族:

②恢复开科取士,延揽汉族文士。

①尊崇儒家文化。

评价:既缓和了阶级和民族矛盾,又加快了满汉文化的发展。

(二)民族文化

(2)对藏族:

尊重喇嘛教(藏传佛教),册封达赖、班禅活佛。

(3)对蒙古族:

多伦会盟,册封哲布尊丹巴、章嘉为活佛;设立木兰围场、避暑山庄。

评价:通过册封四大活佛,既保护了佛教,又达到了分而治之的目的,加强了对蒙古和西藏地区的管理。

(4)组织编撰《康熙字典》,《古今图书集成》等要著

评价:弘扬了中国古代文化。

(三)社会经济

(1).治理黄河水患

(2).南巡视察河工

(3).减免赋税

(4).厉行节俭

1.措施

2.评价

促进了清代社会经济的发展

三、康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用

康熙缔造了巩固和空前统一的多民族国家,他一生的文治武功,臻于极致,开创出中国封建社会的最后一个繁盛时代――康乾盛世。

【重难点突破】

1、结合所学知识评价康熙帝在中国历史上的地位。

(1)通过平定三藩之乱,收复台湾,平叛噶尔丹,抗击沙俄入侵,使统一的多民族国家进一步巩固和发展,捍卫了国家主权,缔造了空前统一的多民族国家,康熙帝是中国历史上有作为的一代帝王。

(2)康熙帝作为封建社会的君主,继续加强君主专制统治,对外闭关锁国,维护落后的封建制度。在西方国家已经完成第一次工业革命,进人工业文明社会时,中国还在封建社会徘徊,他的统治使中国在世界历史发展大潮中落伍,是近代中国落后的原因之一。

课堂检测

1、“万里扶桑早挂弓,水犀军指岛门空。来庭岂为修文,柔远初非黩武功。牙帐受降秋色外,羽林奏捷月明中。海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同。”据所学知识推断,这首诗可能写在( )

A、平定葛尔丹叛乱之时

B、平定“三藩叛乱”后

C、收复雅克萨之后

D、收复台湾之后

D

2、清朝时期,我国民族关系的主要特点是( )

A、西方殖民者联合挑起民族矛盾支持分裂叛乱活动

B、中央开始设置专门管理少数民族事务的机构

C、通过册封少数民族首领来加强边疆地区的管辖

D、维护祖国统一和民族团结与反对外来侵略相结合

D

3、“四月天山路,今朝瀚海行。积沙流绝塞,落日度连营。战伐因声罪,驰驱为息兵。敢云黄屋重?辛苦事亲征。”康熙诗中所指事件是( )

A、统一台湾 B、平定三藩

C、平定准葛尔部叛乱 D、抗击沙俄

C

4. 18世纪的“康乾盛世”被人称为“落日的辉煌”,造成这种“落日”局面的诸多原因中不包括( )

A. 统治者从根本上讲实行的是闭关政策

B. 西方国家出现了资产阶级革命和思想启蒙运动

C. 中国开始丧失独立自主

D. 统治者闭目塞听,未能“开眼看世界”

C

5、晚年的康熙帝对自已一生的评价是“鞠躬尽瘁,死而后已”。在我们看来这一评价的主要立足点是( )

A、一生兢兢业业为大清贡献颇多 B、他运筹帷幄平定三藩叛乱和准葛尔叛乱

C、他缔造了巩固和空前统一的多民族国家 D、他开创了“康乾盛世”的局面

C

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治家

- 第1课 统一中国的第一个皇帝秦始皇

- 第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗

- 第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

- 第二单元 东西方的先哲

- 第1课 儒家文化创始人孔子

- 探究活动课一 追寻孔子的足迹

- 第2课 西方哲学的代表柏拉图

- 第3课 古希腊文化的集大成者亚里士多德

- 第三单元 欧美资产阶级革命时代的杰出人物

- 第1课 英国革命的领导者克伦威尔

- 第2课 美国国父华盛顿

- 第3课 一代雄狮拿破仑

- 第四单元 亚洲觉醒的先躯

- 第1课 中国民主革命的先行者孙中山

- 第2课 圣雄甘地

- 第3课 新土耳其的缔造者凯末尔

- 第五单元 无产阶级革命家

- 第1课 科学社会主义的奠基人马克思

- 第2课 无产阶级革命导师恩格斯

- 第3课 第一个社会主义国家的缔造者列宁

- 第4课 新中国的缔造者毛泽东

- 第5课 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平

- 探究活动课二 春天的故事

- 第六单元 杰出的科学家

- 第1课 杰出的中医药学家李时珍

- 第2课 中国铁路之父詹天佑

- 第3课 中国地质力学的奠基人李四光

- 第4课 近代科学之父牛顿

- 第5课 20世纪的科学伟人爱因斯坦