第1课 中华文明的起源与早期国家 课时练习(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 课时练习(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-07 09:14:49 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中华文明的起源与早期国家课时练习

1.北京周口店北京人遗址考古发现包括:10万多件石器,成批的骨器,100多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树籽等。以上材料可以说明北京人能够( )

A.制造和使用工具

B.饲养家畜

C.从事农业耕作

D.人工钻木取火

2.2019年7月6日,联合国教科文组织将位于浙江杭州的“良渚古城遗址”列入《世界遗产名录》。通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是( )

A.城中发现20多万公斤的炭化稻堆积

B.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬

C.古城遗址布局与山形水势充分契合

D.碳14测定年代为公元前3000年左右

3.考古专家对某新石器时代晚期文化遗存研究后,认为当时阶级分化明显。下列能够为此结论提供证据的考古发现是( )

A.农作物和牲畜遗骸

B.比较大的氏族公共活动场所

C.制陶场和公共墓地

D.墓葬大小和随葬品差异悬殊

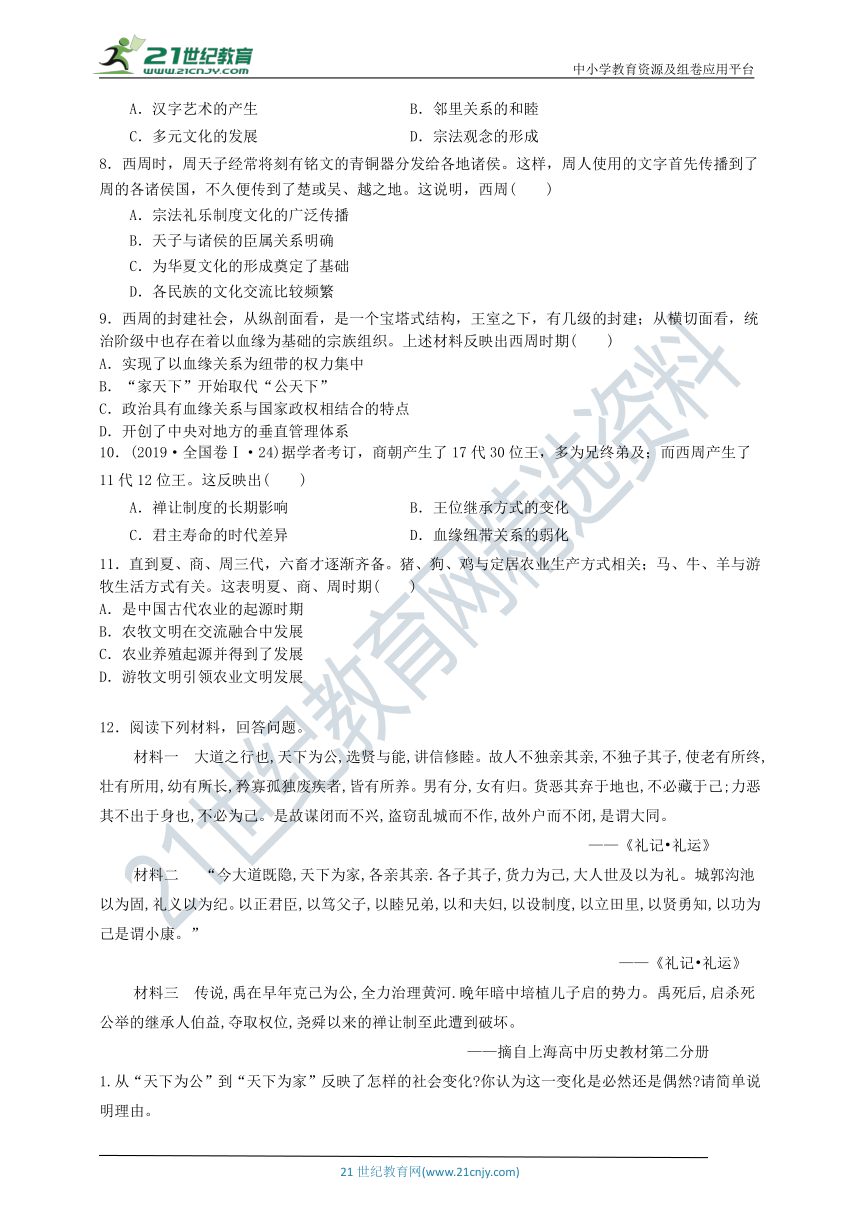

4.下图的考古发现,为距今六七千年我国原始居民使用的生产工具。从生产力发展的水平来看,此类工具的出现和使用佐证他们生活在( )

A.旧石器时代

B.新石器时代

C.青铜朝代

D.铁器时代

5.夏朝立国,开启了“家天下”的局面。“家天下”主要是指( )。

A.分封功臣为诸侯

B.确立嫡长子继承制

C.世袭制代替禅让制

D.实行禅让制

6.“夏朝设秩宗,商朝卜、巫、史,西周设太史、太祝、太卜、太士等,他们既是神权的掌握者,又是国家的重要执政官,权位显赫。”这表明夏、商、周政治制度的特点是(??

)

A.按照血缘亲疏分配政治权力

B.形成内外相辅的地方政权体制

C.实行神权与政权相结合的制度

D.国家和家族宗法制度密切结合

7.中国人用大量的称谓词,如“表”“堂”“外”“亲”“干”

“继”“曾”“元”等,以进一步区分亲疏远近关系。与这一文化现象密切相关的是( )

A.汉字艺术的产生

B.邻里关系的和睦

C.多元文化的发展

D.宗法观念的形成

8.西周时,周天子经常将刻有铭文的青铜器分发给各地诸侯。这样,周人使用的文字首先传播到了周的各诸侯国,不久便传到了楚或吴、越之地。这说明,西周( )

A.宗法礼乐制度文化的广泛传播

B.天子与诸侯的臣属关系明确

C.为华夏文化的形成奠定了基础

D.各民族的文化交流比较频繁

9.西周的封建社会,从纵剖面看,是一个宝塔式结构,王室之下,有几级的封建;从横切面看,统治阶级中也存在着以血缘为基础的宗族组织。上述材料反映出西周时期( )

A.实现了以血缘关系为纽带的权力集中

B.“家天下”开始取代“公天下”

C.政治具有血缘关系与国家政权相结合的特点

D.开创了中央对地方的垂直管理体系

10.(2019·全国卷Ⅰ·24)据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出( )

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

11.直到夏、商、周三代,六畜才逐渐齐备。猪、狗、鸡与定居农业生产方式相关;马、牛、羊与游牧生活方式有关。这表明夏、商、周时期( )

A.是中国古代农业的起源时期

B.农牧文明在交流融合中发展

C.农业养殖起源并得到了发展

D.游牧文明引领农业文明发展

12.阅读下列材料,回答问题。

材料一

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱城而不作,故外户而不闭,是谓大同。

——《礼记?礼运》

材料二

“今大道既隐,天下为家,各亲其亲.各子其子,货力为己,大人世及以为礼。城郭沟池以为固,礼义以为纪。以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己是谓小康。”

——《礼记?礼运》

材料三

传说,禹在早年克己为公,全力治理黄河.晚年暗中培植儿子启的势力。禹死后,启杀死公举的继承人伯益,夺取权位,尧舜以来的禅让制至此遭到破坏。

——摘自上海高中历史教材第二分册

1.从“天下为公”到“天下为家”反映了怎样的社会变化?你认为这一变化是必然还是偶然?请简单说明理由。

2.材料一、材料二反映了怎样的时代特征?作者思想倾向如何?

3.为什么上古时期的历史记忆常常以神话传说的形式传承下来?你如何评判神话传说的史料价值?要了解上古时期的历史,你认为还有哪些方法?

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 西周初年主要诸侯国

诸侯国

与王室关系(分封原因)

地理位置

晋

同姓

今山西

鲁

同姓

今山东南部

齐

功臣

今山东北部

宋

商朝后裔

今河南东部

燕

同姓

今北京一带

材料二 天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝于天子曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

材料三 周公教成王说:“你得用心考察众诸侯谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。”

——范文澜《中国通史》第一卷

材料四 幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至……

——《史记·周本纪》

材料五 平王之时,周室衰微,诸侯疆并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

(1)根据材料一,归纳西周分封制的特点。

(2)根据材料二、三、四,概述受封诸侯对周王的义务。

(3)材料五所反映的现象从本质上说明了什么?

中华文明的起源与早期国家课时练习参考答案

1.A 根据材料“10万多件石器,成批的骨器”可知,北京人会制造和使用工具,故选A项。其他选项材料不能体现。

2.B “少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬”说明大多数墓葬中没有精美的玉器和陶器随葬,由此可证明私有制产生,阶级分化明显,B项符合题意;城中发现20多万公斤的炭化稻堆积只能证明早期农业的出现,排除A项;古城遗址布局与山形水势充分契合只能证明当时的城市建造技术,排除C项;碳14测定年代为公元前3000年左右只能证明历史的悠久,排除D项。

3.D 墓葬大小和随葬品差异悬殊,说明出现贫富不均的社会现象,反映当时阶级分化明显,故D项正确;A、B、C三项体现的是公共现象,无法体现阶级分化明显,排除。

4.B 本题主要考查学生识记及知识应用能力。从图中的“石斧”“骨耜”可以看出是磨制的工具,因此可以推断是处于新石器时代。故答案选B项。

5. C 夏朝禹死后,他的儿子启夺得王位,并传位给自己的后代,此后王位在一家一姓中传承,“家天下”的局面逐渐形成,世袭制代替禅让制,故答案为C项。分封功臣为诸侯是西周分封制的内容,确立嫡长子继承制是宗法制的内容,禅让制是原始社会后期部落联盟民主推选部落联盟首领的制度,排除A、B、D三项。

6 C 从材料信息可知。夏商周的部分重要官员,同时是神权的掌握者。这反映了夏、商、周时期实行的是神权与政权相

结合的制度。故选C。其他三项均与材料信息不符。

7. D 区分亲疏远近关系的标准是父系血缘,因此与这一文化现象密切相关的是宗法观念的形成,故答案为D项;这一文化现象与汉字艺术、多元文化无关,排除A、C两项;这一文化现象反映的是血缘关系,不是邻里关系,排除B项。

8.C 西周通过这种方式不仅把西周文化传播到了周的各诸侯国,还传到了楚或吴、越之地,为华夏文化的形成奠定了基础,故C项正确。A、B、D三项与材料无关。

9.C 材料“从纵剖面看,是一个宝塔式结构……有几级的封建”“存在着以血缘为基础的宗族组织”说明分封制和宗法制互为表里,把“国”和“家”密切结合在一起,体现了血缘关系与国家政权相结合的特点,故C项符合题意。

10.B 根据材料信息可知,从商朝到西周王位继承兄弟相传这一王位世袭方式占据一定比例。这说明王位世袭除了传统的传子之外,方式进一步增多,故答案为B项。禅让制强调选贤举能,材料信息没有涉及,排除A项;材料没有信息涉及君主寿命的长短,并且它与王位世袭方式没有必然联系,排除C项;西周实行宗法制,其核心是嫡长子继承制,说明血缘纽带关系是强化而非弱化,排除D项。

11.B 结合所学知识可知,夏、商、周之前原始农业就已经出现,故A项说法错误。根据材料可知,夏、商、周时期六畜逐渐齐备,其中猪、狗、鸡与定居农业生产方式相关,马、牛、羊与游牧生活方式有关,这体现了农牧文明在交流融合中发展,故B项正确。结合所学知识可知,农业养殖在新石器时代就已经出现,故C项错误。D项材料未体现,排除。

12.

(1)从氏族社会开始向阶级国家转化。必然。

这一变化是生产力发展的必然结果。

(2)材料一反映了原始社会公有制阶段的特征,材料二反映了国家开始形成前的私有制阶段的特征。作者倾向于原始公有制阶段,有复古思想。

(3)在远古时代,由于生产力水平低,人们认识大自然的能力有限,从而产生神话;上古时期文字没有产生,靠口耳相传。重要性和主观性共存。考古发现、实物遗址。

13、(1)分封对象有王族、功臣和商朝后裔;同姓亲族是分封的主体,占分封诸侯国的大部分;大多分布于黄河中下游地区。

(2)政治:服从周王命令。经济:定期向周王贡献财物。军事:派兵随从周王作战。

(3)分封制瓦解,奴隶社会趋于崩溃。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中华文明的起源与早期国家课时练习

1.北京周口店北京人遗址考古发现包括:10万多件石器,成批的骨器,100多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树籽等。以上材料可以说明北京人能够( )

A.制造和使用工具

B.饲养家畜

C.从事农业耕作

D.人工钻木取火

2.2019年7月6日,联合国教科文组织将位于浙江杭州的“良渚古城遗址”列入《世界遗产名录》。通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是( )

A.城中发现20多万公斤的炭化稻堆积

B.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬

C.古城遗址布局与山形水势充分契合

D.碳14测定年代为公元前3000年左右

3.考古专家对某新石器时代晚期文化遗存研究后,认为当时阶级分化明显。下列能够为此结论提供证据的考古发现是( )

A.农作物和牲畜遗骸

B.比较大的氏族公共活动场所

C.制陶场和公共墓地

D.墓葬大小和随葬品差异悬殊

4.下图的考古发现,为距今六七千年我国原始居民使用的生产工具。从生产力发展的水平来看,此类工具的出现和使用佐证他们生活在( )

A.旧石器时代

B.新石器时代

C.青铜朝代

D.铁器时代

5.夏朝立国,开启了“家天下”的局面。“家天下”主要是指( )。

A.分封功臣为诸侯

B.确立嫡长子继承制

C.世袭制代替禅让制

D.实行禅让制

6.“夏朝设秩宗,商朝卜、巫、史,西周设太史、太祝、太卜、太士等,他们既是神权的掌握者,又是国家的重要执政官,权位显赫。”这表明夏、商、周政治制度的特点是(??

)

A.按照血缘亲疏分配政治权力

B.形成内外相辅的地方政权体制

C.实行神权与政权相结合的制度

D.国家和家族宗法制度密切结合

7.中国人用大量的称谓词,如“表”“堂”“外”“亲”“干”

“继”“曾”“元”等,以进一步区分亲疏远近关系。与这一文化现象密切相关的是( )

A.汉字艺术的产生

B.邻里关系的和睦

C.多元文化的发展

D.宗法观念的形成

8.西周时,周天子经常将刻有铭文的青铜器分发给各地诸侯。这样,周人使用的文字首先传播到了周的各诸侯国,不久便传到了楚或吴、越之地。这说明,西周( )

A.宗法礼乐制度文化的广泛传播

B.天子与诸侯的臣属关系明确

C.为华夏文化的形成奠定了基础

D.各民族的文化交流比较频繁

9.西周的封建社会,从纵剖面看,是一个宝塔式结构,王室之下,有几级的封建;从横切面看,统治阶级中也存在着以血缘为基础的宗族组织。上述材料反映出西周时期( )

A.实现了以血缘关系为纽带的权力集中

B.“家天下”开始取代“公天下”

C.政治具有血缘关系与国家政权相结合的特点

D.开创了中央对地方的垂直管理体系

10.(2019·全国卷Ⅰ·24)据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出( )

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

11.直到夏、商、周三代,六畜才逐渐齐备。猪、狗、鸡与定居农业生产方式相关;马、牛、羊与游牧生活方式有关。这表明夏、商、周时期( )

A.是中国古代农业的起源时期

B.农牧文明在交流融合中发展

C.农业养殖起源并得到了发展

D.游牧文明引领农业文明发展

12.阅读下列材料,回答问题。

材料一

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱城而不作,故外户而不闭,是谓大同。

——《礼记?礼运》

材料二

“今大道既隐,天下为家,各亲其亲.各子其子,货力为己,大人世及以为礼。城郭沟池以为固,礼义以为纪。以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己是谓小康。”

——《礼记?礼运》

材料三

传说,禹在早年克己为公,全力治理黄河.晚年暗中培植儿子启的势力。禹死后,启杀死公举的继承人伯益,夺取权位,尧舜以来的禅让制至此遭到破坏。

——摘自上海高中历史教材第二分册

1.从“天下为公”到“天下为家”反映了怎样的社会变化?你认为这一变化是必然还是偶然?请简单说明理由。

2.材料一、材料二反映了怎样的时代特征?作者思想倾向如何?

3.为什么上古时期的历史记忆常常以神话传说的形式传承下来?你如何评判神话传说的史料价值?要了解上古时期的历史,你认为还有哪些方法?

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 西周初年主要诸侯国

诸侯国

与王室关系(分封原因)

地理位置

晋

同姓

今山西

鲁

同姓

今山东南部

齐

功臣

今山东北部

宋

商朝后裔

今河南东部

燕

同姓

今北京一带

材料二 天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝于天子曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

材料三 周公教成王说:“你得用心考察众诸侯谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。”

——范文澜《中国通史》第一卷

材料四 幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至……

——《史记·周本纪》

材料五 平王之时,周室衰微,诸侯疆并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

(1)根据材料一,归纳西周分封制的特点。

(2)根据材料二、三、四,概述受封诸侯对周王的义务。

(3)材料五所反映的现象从本质上说明了什么?

中华文明的起源与早期国家课时练习参考答案

1.A 根据材料“10万多件石器,成批的骨器”可知,北京人会制造和使用工具,故选A项。其他选项材料不能体现。

2.B “少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬”说明大多数墓葬中没有精美的玉器和陶器随葬,由此可证明私有制产生,阶级分化明显,B项符合题意;城中发现20多万公斤的炭化稻堆积只能证明早期农业的出现,排除A项;古城遗址布局与山形水势充分契合只能证明当时的城市建造技术,排除C项;碳14测定年代为公元前3000年左右只能证明历史的悠久,排除D项。

3.D 墓葬大小和随葬品差异悬殊,说明出现贫富不均的社会现象,反映当时阶级分化明显,故D项正确;A、B、C三项体现的是公共现象,无法体现阶级分化明显,排除。

4.B 本题主要考查学生识记及知识应用能力。从图中的“石斧”“骨耜”可以看出是磨制的工具,因此可以推断是处于新石器时代。故答案选B项。

5. C 夏朝禹死后,他的儿子启夺得王位,并传位给自己的后代,此后王位在一家一姓中传承,“家天下”的局面逐渐形成,世袭制代替禅让制,故答案为C项。分封功臣为诸侯是西周分封制的内容,确立嫡长子继承制是宗法制的内容,禅让制是原始社会后期部落联盟民主推选部落联盟首领的制度,排除A、B、D三项。

6 C 从材料信息可知。夏商周的部分重要官员,同时是神权的掌握者。这反映了夏、商、周时期实行的是神权与政权相

结合的制度。故选C。其他三项均与材料信息不符。

7. D 区分亲疏远近关系的标准是父系血缘,因此与这一文化现象密切相关的是宗法观念的形成,故答案为D项;这一文化现象与汉字艺术、多元文化无关,排除A、C两项;这一文化现象反映的是血缘关系,不是邻里关系,排除B项。

8.C 西周通过这种方式不仅把西周文化传播到了周的各诸侯国,还传到了楚或吴、越之地,为华夏文化的形成奠定了基础,故C项正确。A、B、D三项与材料无关。

9.C 材料“从纵剖面看,是一个宝塔式结构……有几级的封建”“存在着以血缘为基础的宗族组织”说明分封制和宗法制互为表里,把“国”和“家”密切结合在一起,体现了血缘关系与国家政权相结合的特点,故C项符合题意。

10.B 根据材料信息可知,从商朝到西周王位继承兄弟相传这一王位世袭方式占据一定比例。这说明王位世袭除了传统的传子之外,方式进一步增多,故答案为B项。禅让制强调选贤举能,材料信息没有涉及,排除A项;材料没有信息涉及君主寿命的长短,并且它与王位世袭方式没有必然联系,排除C项;西周实行宗法制,其核心是嫡长子继承制,说明血缘纽带关系是强化而非弱化,排除D项。

11.B 结合所学知识可知,夏、商、周之前原始农业就已经出现,故A项说法错误。根据材料可知,夏、商、周时期六畜逐渐齐备,其中猪、狗、鸡与定居农业生产方式相关,马、牛、羊与游牧生活方式有关,这体现了农牧文明在交流融合中发展,故B项正确。结合所学知识可知,农业养殖在新石器时代就已经出现,故C项错误。D项材料未体现,排除。

12.

(1)从氏族社会开始向阶级国家转化。必然。

这一变化是生产力发展的必然结果。

(2)材料一反映了原始社会公有制阶段的特征,材料二反映了国家开始形成前的私有制阶段的特征。作者倾向于原始公有制阶段,有复古思想。

(3)在远古时代,由于生产力水平低,人们认识大自然的能力有限,从而产生神话;上古时期文字没有产生,靠口耳相传。重要性和主观性共存。考古发现、实物遗址。

13、(1)分封对象有王族、功臣和商朝后裔;同姓亲族是分封的主体,占分封诸侯国的大部分;大多分布于黄河中下游地区。

(2)政治:服从周王命令。经济:定期向周王贡献财物。军事:派兵随从周王作战。

(3)分封制瓦解,奴隶社会趋于崩溃。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进