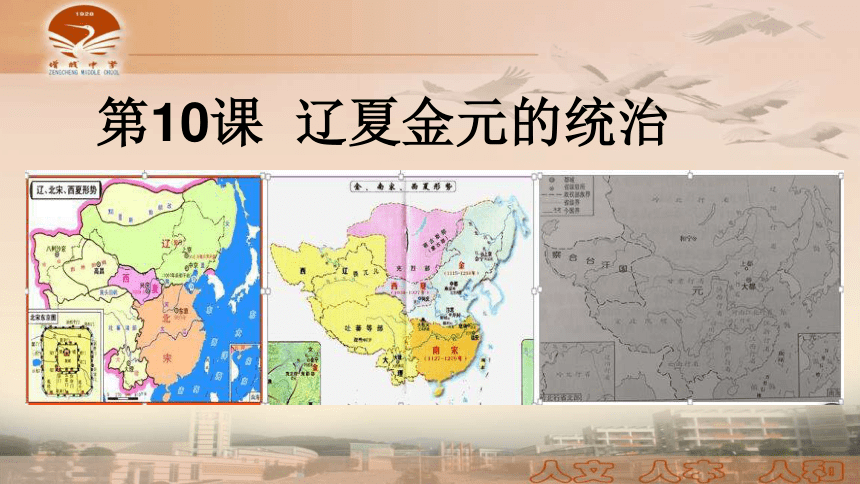

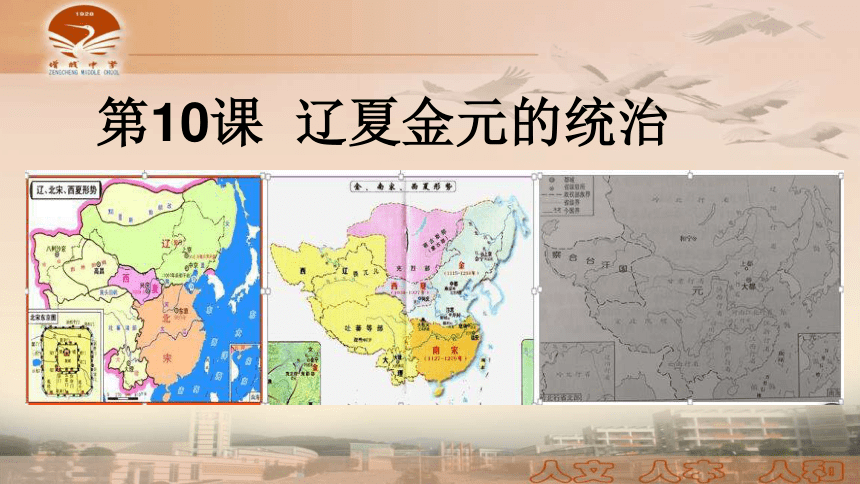

第10课 辽夏金元的统治 课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(18张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第10课 辽夏金元的统治

后秋兴之十三八首·其二

清:钱谦益

海角崖山一线斜,从今也不属中华。

更无鱼腹捐躯地,况有龙涎泛海槎?

望断关河非汉帜,吹残日月是胡笳。

嫦娥老大无归处,独俺银轮哭桂花。

有何看法?

应站在中华民族历史形成与发展的高度去分析历史上中原王朝与周边民族的关系。

庆历和议即公元1044年的“宋夏和议”,西夏元昊向北宋称臣,但北宋每年给西夏岁币绢15万匹、7万两银和3万斤茶叶,北宋付出岁币成为“君”,保一方“国泰民安”。

庆历和议

两宋与多个少数民族的关系:战与和并存

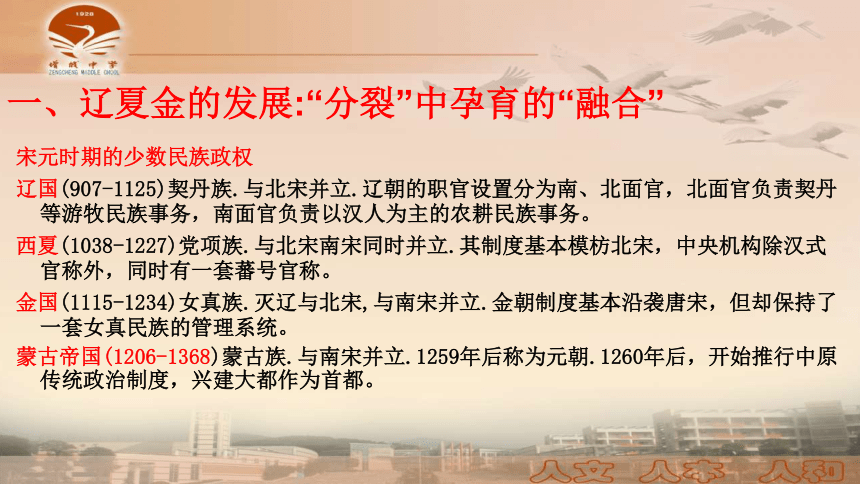

宋元时期的少数民族政权

辽国(907-1125)契丹族.与北宋并立.辽朝的职官设置分为南、北面官,北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

西夏(1038-1227)党项族.与北宋南宋同时并立.其制度基本模枋北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套蕃号官称。

金国(1115-1234)女真族.灭辽与北宋,与南宋并立.金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了一套女真民族的管理系统。

蒙古帝国(1206-1368)蒙古族.与南宋并立.1259年后称为元朝.1260年后,开始推行中原传统政治制度,兴建大都作为首都。

一、辽夏金的发展:“分裂”中孕育的“融合”

宋与辽、金互称南北朝。

西夏称东部的宋朝为“东汉”,称西部的吐蕃为“西羌”.

—史金波《中国历史上民族关系刍议》

“同属中国”的思想。

说明了什么?

材料 (材料1-3摘自本课教材)

1、辽朝的职官设置分为南、北面官,北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

2、其(西夏)制度基本模枋北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套蕃号官称。

3、金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了一套女真民族的管理系统。

4、历史上中原王朝与周边民族有过很多矛盾和斗争,这是客观存在的事实,无需掩饰。但我们统一的多民族国家的形成并不是封建统治阶级武力征服的结果。世界历史上有一些依靠武力征服而建立起来的军事帝国,后来都崩溃瓦解了。瓦解的原因除了帝国内部没有共同的经济基础外,各民族之间缺乏凝聚力、向心力也是重要因素。

—卜宪群《怎样看待历代中原王朝与周边民族的关系》

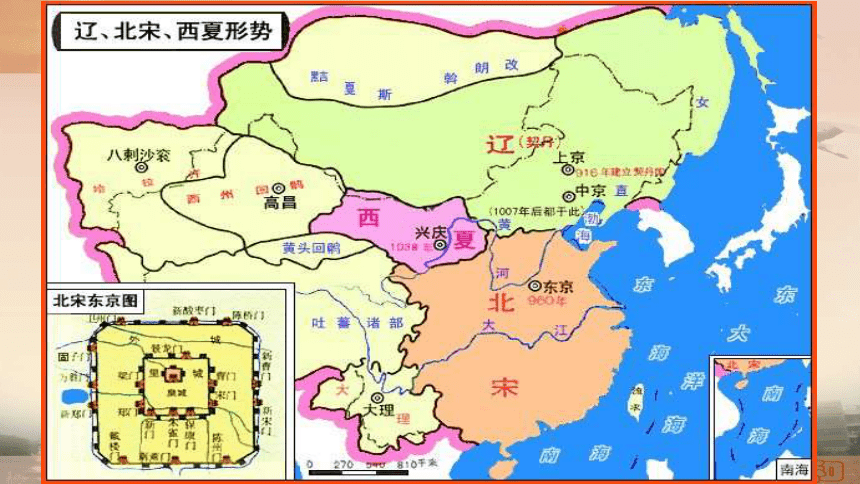

5、宋元时期多个政权形势图

(1)、根据材料1、2、3,结合所学知识,概括此时期几个重要少数民族权的发展有何共同特点?

(2)、结合上述材料,分析少数民族政权这种发展特点产生了怎样的影响?

二、元的发展:统一中成长的“交融”

1、简要历程

2、巩固统治的措施

(1)交通:建驿道,设驿站。

(2)进一步完善地方管理制度:实行行省制

特征:

1、行省属于中央的派出机构

2、地方权力较大

3、行省区域的划分犬牙交错

“腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。”

—范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

元朝行省划分的原则有何特点?目的是什么?

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是消除行省赖以自重的自然地理之险,从根本上防止地方割据势力的产生。

讨论:天下分久必合,合久必分?

周初,天子为“天下共主”,东周(春秋战国)时期诸侯割据。 合久必分?

秦汉时期国家实现了统一。分久必合?

三国两晋南北朝时期,国家再次陷入分裂。合久必分?

隋唐再次实现了统一。分久必合?

唐末藩镇割据,五代十国,辽宋夏金多个政权并存。合久必分?

元朝又一次实现了国家的统一。分久必合?

待续……

明朝国家统一

清朝国家统一

第一次民族大迁移,大融合发生于春秋战国时期。这时汉民族的前身华夏族已初具雏形。当时中原地区内不同部族和部落的混居现象非常明显,不同部族和部落之间,通过和平交往或兼并战争,使许多非华夏部落相继融入华夏族,其部落名称也就此从史籍上消失。

—吴忠观主编《人口科学辞典》

中国历史上虽出现多次的“分”和“合”,但多次的民族大融合已经使中华民族成为一个密不可分的整体。

材料 “诏宗庙之祭,以鹿代牛,著为令”。

—《金史》卷六《世宗本纪》

材料 “考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久”

—许衡(元)

材料 蒙古语还潜移默化地渗入到元代汉人市井勾栏的戏曲剧目中。据方龄贵先生检核考释,现存元明戏曲剧目中含有的蒙古语词汇多达近200个,如“卯兀”(坏),“胡同”(水井),“曲律”(骏马、俊杰),“茶迭儿”(庐帐)等等,不一而足。这说明元代蒙古语言在汉人民众中的流传相当广泛,甚至已经一定数量地渗入了世俗俚语和戏剧演唱,一般庶民百姓对其亦耳熟能详,进而掺杂混用于日常会话,有的甚至融入汉人语言,逐渐演化为汉语词汇。

—摘自 《历史研究》(京)2009年1期第24~25页

根据材料,谈谈你对汉文化与其他少数民族文化的关系的看法,这种关系说明了什么问题?

中国各民族在长期共同发展中,形成了很多共性。随着时间的推移,各民族的共性不断增强。中华民族文化源远流长,在世界上独树一帜。历史上以儒学为主体的文化不仅覆盖着汉族地区,也浸润着各少数民族地区。汉族文化和各少数民族特色文化互相影响、交流、交融,形成了世界上独具特色、光辉灿烂的中华文明。各民族经过不断交往、迁徙、杂居、通婚等各种形式的交流,经济互相补充,文化互相学习,人员不断交融,形成你中有我,我中有你,团结进步,共同发展的局面。

—史金波《中国历史上民族关系刍议》

辽夏金的统治

民族交流民族融合

元朝的统一:多民族统一国家的进一步发展

不同民族的交往和交融得到进一步加强

本课小结

结束语

契丹族、女真族、党项族、蒙古族与汉族的密切交往,对奠定祖国的辽阔疆域、开发边疆地区、多民族统一的国家的进一步发展和促进社会的进步,都作出了巨大的贡献。

中华民族具有极强的凝聚力,各民族间相互学习、相互融合。中华民族的历史是各族人民共同创造的,各族人民都为中华民族的发展做出了重要的、积极的贡献。

课后思考:中国历史上的分立政权,实质是民族之争还是政权之争?

后秋兴之十三八首·其二

清:钱谦益

海角崖山一线斜,从今也不属中华。

更无鱼腹捐躯地,况有龙涎泛海槎?

望断关河非汉帜,吹残日月是胡笳。

嫦娥老大无归处,独俺银轮哭桂花。

有何看法?

应站在中华民族历史形成与发展的高度去分析历史上中原王朝与周边民族的关系。

庆历和议即公元1044年的“宋夏和议”,西夏元昊向北宋称臣,但北宋每年给西夏岁币绢15万匹、7万两银和3万斤茶叶,北宋付出岁币成为“君”,保一方“国泰民安”。

庆历和议

两宋与多个少数民族的关系:战与和并存

宋元时期的少数民族政权

辽国(907-1125)契丹族.与北宋并立.辽朝的职官设置分为南、北面官,北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

西夏(1038-1227)党项族.与北宋南宋同时并立.其制度基本模枋北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套蕃号官称。

金国(1115-1234)女真族.灭辽与北宋,与南宋并立.金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了一套女真民族的管理系统。

蒙古帝国(1206-1368)蒙古族.与南宋并立.1259年后称为元朝.1260年后,开始推行中原传统政治制度,兴建大都作为首都。

一、辽夏金的发展:“分裂”中孕育的“融合”

宋与辽、金互称南北朝。

西夏称东部的宋朝为“东汉”,称西部的吐蕃为“西羌”.

—史金波《中国历史上民族关系刍议》

“同属中国”的思想。

说明了什么?

材料 (材料1-3摘自本课教材)

1、辽朝的职官设置分为南、北面官,北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

2、其(西夏)制度基本模枋北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套蕃号官称。

3、金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了一套女真民族的管理系统。

4、历史上中原王朝与周边民族有过很多矛盾和斗争,这是客观存在的事实,无需掩饰。但我们统一的多民族国家的形成并不是封建统治阶级武力征服的结果。世界历史上有一些依靠武力征服而建立起来的军事帝国,后来都崩溃瓦解了。瓦解的原因除了帝国内部没有共同的经济基础外,各民族之间缺乏凝聚力、向心力也是重要因素。

—卜宪群《怎样看待历代中原王朝与周边民族的关系》

5、宋元时期多个政权形势图

(1)、根据材料1、2、3,结合所学知识,概括此时期几个重要少数民族权的发展有何共同特点?

(2)、结合上述材料,分析少数民族政权这种发展特点产生了怎样的影响?

二、元的发展:统一中成长的“交融”

1、简要历程

2、巩固统治的措施

(1)交通:建驿道,设驿站。

(2)进一步完善地方管理制度:实行行省制

特征:

1、行省属于中央的派出机构

2、地方权力较大

3、行省区域的划分犬牙交错

“腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。”

—范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

元朝行省划分的原则有何特点?目的是什么?

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是消除行省赖以自重的自然地理之险,从根本上防止地方割据势力的产生。

讨论:天下分久必合,合久必分?

周初,天子为“天下共主”,东周(春秋战国)时期诸侯割据。 合久必分?

秦汉时期国家实现了统一。分久必合?

三国两晋南北朝时期,国家再次陷入分裂。合久必分?

隋唐再次实现了统一。分久必合?

唐末藩镇割据,五代十国,辽宋夏金多个政权并存。合久必分?

元朝又一次实现了国家的统一。分久必合?

待续……

明朝国家统一

清朝国家统一

第一次民族大迁移,大融合发生于春秋战国时期。这时汉民族的前身华夏族已初具雏形。当时中原地区内不同部族和部落的混居现象非常明显,不同部族和部落之间,通过和平交往或兼并战争,使许多非华夏部落相继融入华夏族,其部落名称也就此从史籍上消失。

—吴忠观主编《人口科学辞典》

中国历史上虽出现多次的“分”和“合”,但多次的民族大融合已经使中华民族成为一个密不可分的整体。

材料 “诏宗庙之祭,以鹿代牛,著为令”。

—《金史》卷六《世宗本纪》

材料 “考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久”

—许衡(元)

材料 蒙古语还潜移默化地渗入到元代汉人市井勾栏的戏曲剧目中。据方龄贵先生检核考释,现存元明戏曲剧目中含有的蒙古语词汇多达近200个,如“卯兀”(坏),“胡同”(水井),“曲律”(骏马、俊杰),“茶迭儿”(庐帐)等等,不一而足。这说明元代蒙古语言在汉人民众中的流传相当广泛,甚至已经一定数量地渗入了世俗俚语和戏剧演唱,一般庶民百姓对其亦耳熟能详,进而掺杂混用于日常会话,有的甚至融入汉人语言,逐渐演化为汉语词汇。

—摘自 《历史研究》(京)2009年1期第24~25页

根据材料,谈谈你对汉文化与其他少数民族文化的关系的看法,这种关系说明了什么问题?

中国各民族在长期共同发展中,形成了很多共性。随着时间的推移,各民族的共性不断增强。中华民族文化源远流长,在世界上独树一帜。历史上以儒学为主体的文化不仅覆盖着汉族地区,也浸润着各少数民族地区。汉族文化和各少数民族特色文化互相影响、交流、交融,形成了世界上独具特色、光辉灿烂的中华文明。各民族经过不断交往、迁徙、杂居、通婚等各种形式的交流,经济互相补充,文化互相学习,人员不断交融,形成你中有我,我中有你,团结进步,共同发展的局面。

—史金波《中国历史上民族关系刍议》

辽夏金的统治

民族交流民族融合

元朝的统一:多民族统一国家的进一步发展

不同民族的交往和交融得到进一步加强

本课小结

结束语

契丹族、女真族、党项族、蒙古族与汉族的密切交往,对奠定祖国的辽阔疆域、开发边疆地区、多民族统一的国家的进一步发展和促进社会的进步,都作出了巨大的贡献。

中华民族具有极强的凝聚力,各民族间相互学习、相互融合。中华民族的历史是各族人民共同创造的,各族人民都为中华民族的发展做出了重要的、积极的贡献。

课后思考:中国历史上的分立政权,实质是民族之争还是政权之争?

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进