13. 《诗词三首》课件(共68张PPT)

文档属性

| 名称 | 13. 《诗词三首》课件(共68张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-06 17:45:03 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

诗词三首

教学课件

人教部编版

初中语文

九年级上册

行路难(其一)

李白

新课导入

新课导入

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

“学而优则仕”是历代文人青睐的选择,而壮志难酬是他们所面临的共同问题。伯乐难遇,满腹才华的他们便只能寄情山水,亦或借酒浇愁,挥毫泼墨,为我带来文学盛宴。今天我们将一起去听李白的心声。

整体感知

整体感知——学习目标

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.朗读并背诵诗歌;

2.体会景物描写在作品中所起的作用;

3.理解作者在作品中表达的思想感情;

4.抓关键句子理解文章主旨。

整体感知——作家作品

李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》和《早发白帝城》等多首。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

整体感知——创作背景

公元742年(天宝元年),李白奉诏入京,担任翰林供奉。却没被唐玄宗重用,还受到权臣的谗毁排挤,两年后被“赐金放还”,变相撵出了长安。李白被逼出京,朋友们都来为他饯行,求仕无望的他深感仕路的艰难,满怀愤慨写下了此篇《行路难》。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

整体感知

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

金杯中的美酒一斗价十千,玉盘里的菜肴珍贵值万钱。

心中郁闷,我放下杯筷不愿进餐;拔出宝剑环顾四周,心里一片茫然。

想渡黄河,冰雪却冻封了河川;想登太行山,莽莽风雪早已封山。

像姜尚垂钓溪,闲待东山再起;又像伊尹做梦,他乘船经过日边。

人生道路多么艰难,多么艰难;歧路纷杂,如今又身在何处?

相信乘风破浪的时机总会到来,到时定要扬起征帆,横渡沧海!

译文

深入探究

深入探究

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.本诗的前四句写出了作者怎样的状态?表现了作者怎样的思想感情?

诗人心绪纷乱,“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”,写出了他内心的苦闷抑郁。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

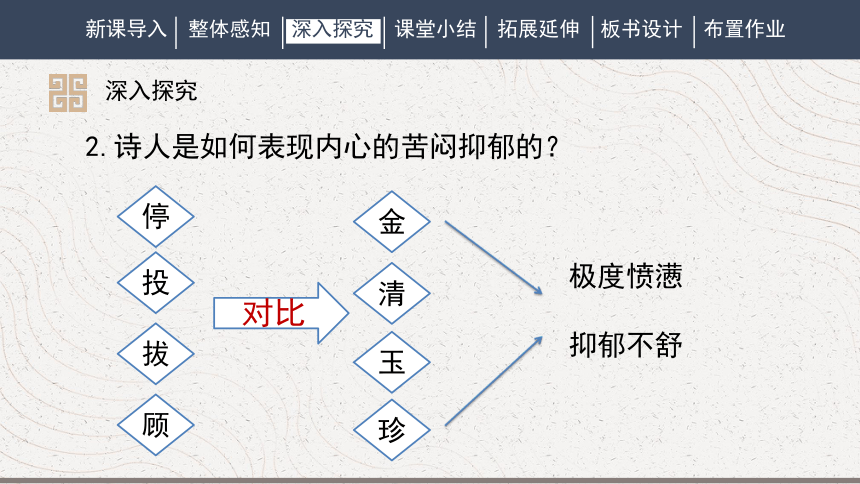

深入探究

2.诗人是如何表现内心的苦闷抑郁的?

停

投

拔

顾

金

清

玉

珍

对比

极度愤懑

抑郁不舒

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

3.“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。”诗人在这里并未渡河登山,那么这么说的用意是什么呢?

试着从李白的仕途入手思考他这句诗的用意。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

这两句用了比喻的修辞手法,说明了他苦闷的原因。“冰塞川”“雪满山”象征了人生道路艰难险阻。李白本是个积极处世的人,他才高志大,很想像管仲、张良、诸葛亮等历史上的杰出人物一样,干一番宏大的事业。可是他受诏入京后,皇帝却没有重用,而且受到权臣的谗毁排挤,被“赐金放还”,变相撵出了长安,这不正像遇到冰塞黄河,雪拥太行吗?

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

4.找出诗中化典的句子,分析其作用。

“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。”

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

前一句化用了姜尚九十岁在磻溪钓鱼,得遇文王的典故;后一句是伊尹受商汤聘用前曾梦见自己乘舟绕日月而过的典故。作者在此化用这两个典故,表明自己有朝一日能像古人一样,为统治者信任重用,建立一番伟业的信心。

4.找出诗中化典的句子,分析其作用。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

5.“行路难,行路难,多歧路,今安在?”诗人化用典故刚刚有了信心,为何又开始感叹行路难?

当作者的思绪再次回到现实中来的时候,仍然感到了生活的艰难。展望未来,只觉前路崎岖,歧路甚多,要走的路,究竟在哪里呢?这四句节奏短促,反复感叹过去自己那坎坷不平的人生道路,同时也表现出进退失据而又不甘自弃,继续探索寻求出路的复杂心理。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

6.思考诗人最后拥有了怎样的心境?请用原文回答。

长风破浪会有时,

直挂云帆济沧海。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

诗人又对前路充满信心,哪怕面前的道路险峻而多歧,作者却相信终有一天将乘长风破万里浪,渡过大海,直达理想彼岸。突出表现了他准备冲破一切阻力,去施展自己抱负的豪迈气概和乐观精神。这是他唱出的最强音。

课堂小结

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

课堂小结

《行路难》一诗中,诗人开篇先写宴会的欢乐场景,转笔用“停”、“投”、“拔”、“顾”表现了自己内心的苦闷,借着行路难来暗示自己仕途的艰辛,最后还是坚定信念,鼓励自己“直挂云帆济沧海”,反映了诗人倔强的性格和开阔的胸襟。

拓展延伸

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

拓展延伸——童子真是奇才

一年春天,岷山山脚下有个客人前来拜访李白的父亲,恰巧他外出未归。为使客人不寂寞,李白放下手中正在读的书,到客厅陪着客人说话,他说:“请问大伯尊姓大名,以便我转告父亲。”客人有心要试试李白的才学,便大声说:“我的姓是‘有人偷’,名字是‘鸟落山头不见脚’”。李白认真思考了一会,便拱手回答说:“我知道了,父亲回来,我一定告诉他”。客人疑惑地问:“你能不能给我解释一下?”李白马上回答说:“‘有人偷’就是把‘偷’字去掉单人旁,那么就是‘俞’字;‘鸟落山头不见脚’,就是‘岛’字。您姓俞,名字叫岛!”客人听后十分佩服,连连夸赞:“童子真是奇才,可喜可贺!”

板书设计

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

板书设计

行路难

宴会胜景

欢乐豪放

内心情感

失落苦闷

矛盾痛苦

怀有希望

茫然彷徨

坚定信念

倔强自信

直挂云帆济沧海

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

新课导入

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

唐敬宗宝历二年,刘禹锡从和州返洛阳,途经扬州时,遇到了白居易。在筵席上白居易写了一首诗赠他,他就写了《酬乐天扬州初逢席上见赠》这首诗作为答谢。刘禹锡写了怎样一首诗去答复呢?今天我们就来学习一下。

整体感知

整体感知——学习目标

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.朗读并背诵诗歌;

2.体会景物描写在作品中所起的作用;

3.

理解作者在作品中所表达的思想感情及作者百折不挠的乐观精神。

整体感知——作家作品

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

刘禹锡(772-842年),字梦得,河南洛阳人,唐朝时期大臣、文学家、哲学家,有“诗豪”之称。诗文俱佳,涉猎题材广泛,与柳宗元并称“刘柳”,与韦应物、白居易合称“三杰”,并与白居易合称“刘白”,留下《陋室铭》《竹枝词》《杨柳枝词》和《乌衣巷》等名篇。哲学著作《天论》三篇,论述天的物质性,分析“天命论”产生的根源,具有唯物主义思想。著有《刘梦得文集》《刘宾客集》。

整体感知——创作背景

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

唐敬宗宝历二年(826年),刘禹锡被罢去和州刺史,北归京师,途经扬州,遇到白居易。在酒宴上白居易写了《醉赠刘二十八使君》,对刘禹锡长期遭受贬谪表示同情。刘禹锡写了这首《酬乐天扬州初逢席上见赠》答谢他。

整体感知

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

被贬谪到巴山楚水这些荒凉的地区,度过了二十三年沦落的光阴。

怀念故去旧友徒然吟诵闻笛小赋,久谪归来感到已非旧时光景。

翻覆的船只旁仍有千千万万的帆船经过;枯萎树木的前面也有万千林木欣欣向荣。

今天听了你为我吟诵的诗篇,暂且借这一杯美酒振奋精神。

译文

深入探究

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

1.诗人为什么说“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”?

在《醉赠刘二十八使君》中白居易提到“二十三年折太多”,诗人既是写酬答之诗,便从此处作起,而“巴山楚水”在当时这些地方都十分荒僻偏远,刘禹锡想改革时弊,却遭到打击,被贬到凄凉荒僻之地如此之久,其愤慨心情也就不言而喻。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

2.诗歌颔联化用了什么典故?试分析用意。

“怀旧空吟闻笛赋”

“闻笛赋”指西晋向秀所作的《思旧赋》。向秀跟嵇康是好朋友,嵇康因不满当时掌握政权的司马氏集团而被杀。一次向秀经过亡友嵇康的旧居,听见有人吹笛,不胜悲叹,于是写了《思旧赋》,诗人写此意在想起当年因政治改革失败被杀被贬的朋友,不胜怀念。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

“到乡翻似烂柯人”

“烂柯人”指晋人王质。据《述异记》载,王质入山砍柴,看见两个童子下棋,便停下来观看。等到棋局终了,手中的斧柄已朽烂。回到村里,才知道已过了上百年。此处诗人以王质自比,写自己被贬离京虽然只有二十余年,但心里却有隔世之感。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

3.全诗的主旨句是什么?试分析其表达的感情。

沉舟侧畔千帆过,

病树前头万木春。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

这两句针对白居易赠诗中“举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎”两句而发。白居易的意思是您是个这么有才能的人,长期被贬边远地区,寂寞地闲望山水风光,而朝廷的重要官职将由谁来承担呢?而诗人答的意思是虽然我一人被贬远迁,但后继者仍大有人在,何必为我一人可惜?显示了诗人开阔的胸怀。

解析:

课堂小结

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

课堂小结

《酬乐天扬州初逢席上见赠》本是一首酬答诗,全诗接过白居易对自己的际遇同情的话头,着重写自己在被贬的这一特定环境中的悲愤不平之情,并借“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”来表达自己的豪迈精神。

拓展延伸

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

拓展延伸

为我引杯添酒饮,与君把箸击盘歌。

诗称国手徒为尔,命压人头不奈何。

举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎。

亦知合被才名折,二十三年折太多。

醉赠刘二十八使君

白居易

板书设计

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

板书设计

坎坷遭遇——渲染——辛酸

感叹身世——写景——愤激

归来感慨——用典——悲痛

事、情、景、理

席间赠言——抒怀——昂扬

水乳交融

酬乐天扬州初逢席上见赠

水调歌头

苏轼

新课导入

新课导入

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

古往今来,望月抒怀是众多文人墨客所青睐的。咏月的诗数不胜数,李白“举杯邀明月,对影成三人”是孤独,李煜“春花秋月何时了?往事知多少”是惆怅,那苏轼月下独酌又是何种心情?今天我们就走进苏轼的月。

整体感知

整体感知——学习目标

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.反复朗读本首词,体会其中所表达的思想感情;

2.通过联想和想象感悟古代诗词的意境,领会词人情感的变化过程;

3.理解词人借咏月表达的人生感触,学习词人乐观旷达的生活态度。

整体感知——作家作品

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

苏轼(1037-1101年),字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,北宋著名文学家、书法家、画家。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

与黄庭坚并称“苏黄”;与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。

作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《古木怪石图卷》等。

整体感知——创作背景

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

这首词是宋神宗熙宁九年(1076年)中秋作者在密州时所作。词前的小序交代了写词的过程:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同,自求外放,辗转在各地为官。他曾经要求调任到离苏辙较近的地方为官,以求兄弟多多聚会。熙宁七年(1074年)苏轼差知密州,到密州后,这一愿望仍无法实现。熙宁九年的中秋,皓月当空,银辉遍地,词人与弟弟苏辙分别之后,已七年未得团聚。此刻,词人面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。

整体感知

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

丙辰年的中秋节,高兴地喝酒到早晨,大醉,写了这首,同时怀念子由。

明月从何时才有?端起酒杯来询问青天。

不知道天上宫殿,今天晚上是哪年。

我想要乘御清风回到天上,又恐怕返回月宫的美玉砌成的楼宇受不住高耸九天的寒冷。

起舞翩翩玩赏着月下清影,归返月宫怎比得上在人间。

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人(指诗人自己)

明月不该对人们有什么怨恨吧,为何偏在人们离别时才圆呢?

人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。

但愿亲人能平安健康,虽然相隔千里,也能共享这美好的月光。

译文

整体感知

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

总结上下阕的主要内容。

上阕

写月下饮酒(写景),由幻想超脱尘世,转化为喜爱人间生活。

下阕

写对月怀人(抒情),由感伤离别转化为对离人的祝福。

深入探究

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

1.小序交代了哪些内容?

时间:

时值中秋佳节,月圆之夜

原因:

中秋团圆,见月思乡思亲

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

2.分析词人对天上宫阙的向往的心里状态。

政治的失意,思想的矛盾、对现实不满充塞胸怀,由此,才写出幻想中的天上宫阙,幻想超脱尘世。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

4.为什么说“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”也反映了他矛盾的心理?他最终是否选择了乘风归去?

天上和人间,幻想和现实,出世与入世两方面都吸引着他,显现出了他的矛盾心理。但矛盾的最终结果是回到现实,“起舞弄清影,何似在人间”便说明他最终选择了入世。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

3.词人为何“无眠”?试分析“无眠”背后的深意。

无眠

表面:思念亲人——“怀子由”

实质:泛指那些和自己一样中秋佳节不能和亲人团聚而难以入眠的离人。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究——写作借鉴

1.跌宕纵横,具有长篇的气势格局。

2.引用典故。

3.象征手法的运用。

4.积极的浪漫主义精神。

课堂小结

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

课堂小结

《水调歌头》是一首世代相传的“中秋词”,苏轼政治失意,妻子亡故,弟弟远在他乡,他内心十分苦闷,于是借询天问月来排遣愁绪。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”是苏轼的思念,更是他的旷达。

拓展延伸

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

拓展延伸——打油烹调东坡肉

苏轼被贬黄州的时候,有著名的《猪肉颂》打油诗:“黄州好猪肉,价钱等粪土。富者不肯吃,贫者不解煮。慢著火,少著水,火候足时它自美。每日起来打一碗,饱得自家君莫管。”这里的“慢著火,少著水,火候足时它自美”,就是著名的东坡肉烹调法了。苏东坡后来任杭州太守深受百姓爱戴。而这“东坡肉”也跟着沾光,名噪杭州,成了当地的一道名菜了。

板书设计

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

板书设计

上阕:

问天

矛盾

徘徊——豁达、释怀

下阕:

问月

有所郁结——心胸开阔

乐观旷达

水调歌头

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

布置作业

1.背诵三首诗词。

2.课后搜集本课作者的其他作品赏析并背诵。

3.本课诗词都是在三位诗人失意之时所作,请任选一人给他写一封信,内容自定,字数不限。

谢谢观看

诗词三首

教学课件

人教部编版

初中语文

九年级上册

行路难(其一)

李白

新课导入

新课导入

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

“学而优则仕”是历代文人青睐的选择,而壮志难酬是他们所面临的共同问题。伯乐难遇,满腹才华的他们便只能寄情山水,亦或借酒浇愁,挥毫泼墨,为我带来文学盛宴。今天我们将一起去听李白的心声。

整体感知

整体感知——学习目标

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.朗读并背诵诗歌;

2.体会景物描写在作品中所起的作用;

3.理解作者在作品中表达的思想感情;

4.抓关键句子理解文章主旨。

整体感知——作家作品

李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》和《早发白帝城》等多首。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

整体感知——创作背景

公元742年(天宝元年),李白奉诏入京,担任翰林供奉。却没被唐玄宗重用,还受到权臣的谗毁排挤,两年后被“赐金放还”,变相撵出了长安。李白被逼出京,朋友们都来为他饯行,求仕无望的他深感仕路的艰难,满怀愤慨写下了此篇《行路难》。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

整体感知

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

金杯中的美酒一斗价十千,玉盘里的菜肴珍贵值万钱。

心中郁闷,我放下杯筷不愿进餐;拔出宝剑环顾四周,心里一片茫然。

想渡黄河,冰雪却冻封了河川;想登太行山,莽莽风雪早已封山。

像姜尚垂钓溪,闲待东山再起;又像伊尹做梦,他乘船经过日边。

人生道路多么艰难,多么艰难;歧路纷杂,如今又身在何处?

相信乘风破浪的时机总会到来,到时定要扬起征帆,横渡沧海!

译文

深入探究

深入探究

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.本诗的前四句写出了作者怎样的状态?表现了作者怎样的思想感情?

诗人心绪纷乱,“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”,写出了他内心的苦闷抑郁。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

2.诗人是如何表现内心的苦闷抑郁的?

停

投

拔

顾

金

清

玉

珍

对比

极度愤懑

抑郁不舒

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

3.“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。”诗人在这里并未渡河登山,那么这么说的用意是什么呢?

试着从李白的仕途入手思考他这句诗的用意。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

这两句用了比喻的修辞手法,说明了他苦闷的原因。“冰塞川”“雪满山”象征了人生道路艰难险阻。李白本是个积极处世的人,他才高志大,很想像管仲、张良、诸葛亮等历史上的杰出人物一样,干一番宏大的事业。可是他受诏入京后,皇帝却没有重用,而且受到权臣的谗毁排挤,被“赐金放还”,变相撵出了长安,这不正像遇到冰塞黄河,雪拥太行吗?

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

4.找出诗中化典的句子,分析其作用。

“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。”

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

前一句化用了姜尚九十岁在磻溪钓鱼,得遇文王的典故;后一句是伊尹受商汤聘用前曾梦见自己乘舟绕日月而过的典故。作者在此化用这两个典故,表明自己有朝一日能像古人一样,为统治者信任重用,建立一番伟业的信心。

4.找出诗中化典的句子,分析其作用。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

5.“行路难,行路难,多歧路,今安在?”诗人化用典故刚刚有了信心,为何又开始感叹行路难?

当作者的思绪再次回到现实中来的时候,仍然感到了生活的艰难。展望未来,只觉前路崎岖,歧路甚多,要走的路,究竟在哪里呢?这四句节奏短促,反复感叹过去自己那坎坷不平的人生道路,同时也表现出进退失据而又不甘自弃,继续探索寻求出路的复杂心理。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

6.思考诗人最后拥有了怎样的心境?请用原文回答。

长风破浪会有时,

直挂云帆济沧海。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

诗人又对前路充满信心,哪怕面前的道路险峻而多歧,作者却相信终有一天将乘长风破万里浪,渡过大海,直达理想彼岸。突出表现了他准备冲破一切阻力,去施展自己抱负的豪迈气概和乐观精神。这是他唱出的最强音。

课堂小结

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

课堂小结

《行路难》一诗中,诗人开篇先写宴会的欢乐场景,转笔用“停”、“投”、“拔”、“顾”表现了自己内心的苦闷,借着行路难来暗示自己仕途的艰辛,最后还是坚定信念,鼓励自己“直挂云帆济沧海”,反映了诗人倔强的性格和开阔的胸襟。

拓展延伸

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

拓展延伸——童子真是奇才

一年春天,岷山山脚下有个客人前来拜访李白的父亲,恰巧他外出未归。为使客人不寂寞,李白放下手中正在读的书,到客厅陪着客人说话,他说:“请问大伯尊姓大名,以便我转告父亲。”客人有心要试试李白的才学,便大声说:“我的姓是‘有人偷’,名字是‘鸟落山头不见脚’”。李白认真思考了一会,便拱手回答说:“我知道了,父亲回来,我一定告诉他”。客人疑惑地问:“你能不能给我解释一下?”李白马上回答说:“‘有人偷’就是把‘偷’字去掉单人旁,那么就是‘俞’字;‘鸟落山头不见脚’,就是‘岛’字。您姓俞,名字叫岛!”客人听后十分佩服,连连夸赞:“童子真是奇才,可喜可贺!”

板书设计

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

板书设计

行路难

宴会胜景

欢乐豪放

内心情感

失落苦闷

矛盾痛苦

怀有希望

茫然彷徨

坚定信念

倔强自信

直挂云帆济沧海

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

新课导入

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

唐敬宗宝历二年,刘禹锡从和州返洛阳,途经扬州时,遇到了白居易。在筵席上白居易写了一首诗赠他,他就写了《酬乐天扬州初逢席上见赠》这首诗作为答谢。刘禹锡写了怎样一首诗去答复呢?今天我们就来学习一下。

整体感知

整体感知——学习目标

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.朗读并背诵诗歌;

2.体会景物描写在作品中所起的作用;

3.

理解作者在作品中所表达的思想感情及作者百折不挠的乐观精神。

整体感知——作家作品

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

刘禹锡(772-842年),字梦得,河南洛阳人,唐朝时期大臣、文学家、哲学家,有“诗豪”之称。诗文俱佳,涉猎题材广泛,与柳宗元并称“刘柳”,与韦应物、白居易合称“三杰”,并与白居易合称“刘白”,留下《陋室铭》《竹枝词》《杨柳枝词》和《乌衣巷》等名篇。哲学著作《天论》三篇,论述天的物质性,分析“天命论”产生的根源,具有唯物主义思想。著有《刘梦得文集》《刘宾客集》。

整体感知——创作背景

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

唐敬宗宝历二年(826年),刘禹锡被罢去和州刺史,北归京师,途经扬州,遇到白居易。在酒宴上白居易写了《醉赠刘二十八使君》,对刘禹锡长期遭受贬谪表示同情。刘禹锡写了这首《酬乐天扬州初逢席上见赠》答谢他。

整体感知

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

被贬谪到巴山楚水这些荒凉的地区,度过了二十三年沦落的光阴。

怀念故去旧友徒然吟诵闻笛小赋,久谪归来感到已非旧时光景。

翻覆的船只旁仍有千千万万的帆船经过;枯萎树木的前面也有万千林木欣欣向荣。

今天听了你为我吟诵的诗篇,暂且借这一杯美酒振奋精神。

译文

深入探究

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

1.诗人为什么说“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”?

在《醉赠刘二十八使君》中白居易提到“二十三年折太多”,诗人既是写酬答之诗,便从此处作起,而“巴山楚水”在当时这些地方都十分荒僻偏远,刘禹锡想改革时弊,却遭到打击,被贬到凄凉荒僻之地如此之久,其愤慨心情也就不言而喻。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

2.诗歌颔联化用了什么典故?试分析用意。

“怀旧空吟闻笛赋”

“闻笛赋”指西晋向秀所作的《思旧赋》。向秀跟嵇康是好朋友,嵇康因不满当时掌握政权的司马氏集团而被杀。一次向秀经过亡友嵇康的旧居,听见有人吹笛,不胜悲叹,于是写了《思旧赋》,诗人写此意在想起当年因政治改革失败被杀被贬的朋友,不胜怀念。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

“到乡翻似烂柯人”

“烂柯人”指晋人王质。据《述异记》载,王质入山砍柴,看见两个童子下棋,便停下来观看。等到棋局终了,手中的斧柄已朽烂。回到村里,才知道已过了上百年。此处诗人以王质自比,写自己被贬离京虽然只有二十余年,但心里却有隔世之感。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

3.全诗的主旨句是什么?试分析其表达的感情。

沉舟侧畔千帆过,

病树前头万木春。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

这两句针对白居易赠诗中“举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎”两句而发。白居易的意思是您是个这么有才能的人,长期被贬边远地区,寂寞地闲望山水风光,而朝廷的重要官职将由谁来承担呢?而诗人答的意思是虽然我一人被贬远迁,但后继者仍大有人在,何必为我一人可惜?显示了诗人开阔的胸怀。

解析:

课堂小结

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

课堂小结

《酬乐天扬州初逢席上见赠》本是一首酬答诗,全诗接过白居易对自己的际遇同情的话头,着重写自己在被贬的这一特定环境中的悲愤不平之情,并借“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”来表达自己的豪迈精神。

拓展延伸

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

拓展延伸

为我引杯添酒饮,与君把箸击盘歌。

诗称国手徒为尔,命压人头不奈何。

举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎。

亦知合被才名折,二十三年折太多。

醉赠刘二十八使君

白居易

板书设计

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

板书设计

坎坷遭遇——渲染——辛酸

感叹身世——写景——愤激

归来感慨——用典——悲痛

事、情、景、理

席间赠言——抒怀——昂扬

水乳交融

酬乐天扬州初逢席上见赠

水调歌头

苏轼

新课导入

新课导入

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

古往今来,望月抒怀是众多文人墨客所青睐的。咏月的诗数不胜数,李白“举杯邀明月,对影成三人”是孤独,李煜“春花秋月何时了?往事知多少”是惆怅,那苏轼月下独酌又是何种心情?今天我们就走进苏轼的月。

整体感知

整体感知——学习目标

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.反复朗读本首词,体会其中所表达的思想感情;

2.通过联想和想象感悟古代诗词的意境,领会词人情感的变化过程;

3.理解词人借咏月表达的人生感触,学习词人乐观旷达的生活态度。

整体感知——作家作品

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

苏轼(1037-1101年),字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,北宋著名文学家、书法家、画家。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

与黄庭坚并称“苏黄”;与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。

作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《古木怪石图卷》等。

整体感知——创作背景

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

这首词是宋神宗熙宁九年(1076年)中秋作者在密州时所作。词前的小序交代了写词的过程:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同,自求外放,辗转在各地为官。他曾经要求调任到离苏辙较近的地方为官,以求兄弟多多聚会。熙宁七年(1074年)苏轼差知密州,到密州后,这一愿望仍无法实现。熙宁九年的中秋,皓月当空,银辉遍地,词人与弟弟苏辙分别之后,已七年未得团聚。此刻,词人面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。

整体感知

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

丙辰年的中秋节,高兴地喝酒到早晨,大醉,写了这首,同时怀念子由。

明月从何时才有?端起酒杯来询问青天。

不知道天上宫殿,今天晚上是哪年。

我想要乘御清风回到天上,又恐怕返回月宫的美玉砌成的楼宇受不住高耸九天的寒冷。

起舞翩翩玩赏着月下清影,归返月宫怎比得上在人间。

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人(指诗人自己)

明月不该对人们有什么怨恨吧,为何偏在人们离别时才圆呢?

人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。

但愿亲人能平安健康,虽然相隔千里,也能共享这美好的月光。

译文

整体感知

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

总结上下阕的主要内容。

上阕

写月下饮酒(写景),由幻想超脱尘世,转化为喜爱人间生活。

下阕

写对月怀人(抒情),由感伤离别转化为对离人的祝福。

深入探究

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

1.小序交代了哪些内容?

时间:

时值中秋佳节,月圆之夜

原因:

中秋团圆,见月思乡思亲

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

2.分析词人对天上宫阙的向往的心里状态。

政治的失意,思想的矛盾、对现实不满充塞胸怀,由此,才写出幻想中的天上宫阙,幻想超脱尘世。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

4.为什么说“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”也反映了他矛盾的心理?他最终是否选择了乘风归去?

天上和人间,幻想和现实,出世与入世两方面都吸引着他,显现出了他的矛盾心理。但矛盾的最终结果是回到现实,“起舞弄清影,何似在人间”便说明他最终选择了入世。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究

3.词人为何“无眠”?试分析“无眠”背后的深意。

无眠

表面:思念亲人——“怀子由”

实质:泛指那些和自己一样中秋佳节不能和亲人团聚而难以入眠的离人。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

深入探究——写作借鉴

1.跌宕纵横,具有长篇的气势格局。

2.引用典故。

3.象征手法的运用。

4.积极的浪漫主义精神。

课堂小结

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

课堂小结

《水调歌头》是一首世代相传的“中秋词”,苏轼政治失意,妻子亡故,弟弟远在他乡,他内心十分苦闷,于是借询天问月来排遣愁绪。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”是苏轼的思念,更是他的旷达。

拓展延伸

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

拓展延伸——打油烹调东坡肉

苏轼被贬黄州的时候,有著名的《猪肉颂》打油诗:“黄州好猪肉,价钱等粪土。富者不肯吃,贫者不解煮。慢著火,少著水,火候足时它自美。每日起来打一碗,饱得自家君莫管。”这里的“慢著火,少著水,火候足时它自美”,就是著名的东坡肉烹调法了。苏东坡后来任杭州太守深受百姓爱戴。而这“东坡肉”也跟着沾光,名噪杭州,成了当地的一道名菜了。

板书设计

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

板书设计

上阕:

问天

矛盾

徘徊——豁达、释怀

下阕:

问月

有所郁结——心胸开阔

乐观旷达

水调歌头

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

布置作业

1.背诵三首诗词。

2.课后搜集本课作者的其他作品赏析并背诵。

3.本课诗词都是在三位诗人失意之时所作,请任选一人给他写一封信,内容自定,字数不限。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)