《故乡》配套练习课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

1.下列加点字的注音全都正确的一组是( )

A.既然(jì) 阴晦(huì) 断茎(jǐnɡ) 心绪(xù)

B.闰土(rùn) 寓所(yú) 亲戚(qi) 祭祀(shì)

C.脚踝(huái) 潮汛(xùn) 嗤笑(chī) 瑟索(sè)

D.作揖(jí) 惘然(wǎnɡ) 恣睢(shuī) 隔膜(mó)

【解析】选C。A项“茎”应读jīnɡ;B项“寓”应读yù,“祀”应读sì;D项“揖”应读yī,“睢”应读suī。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

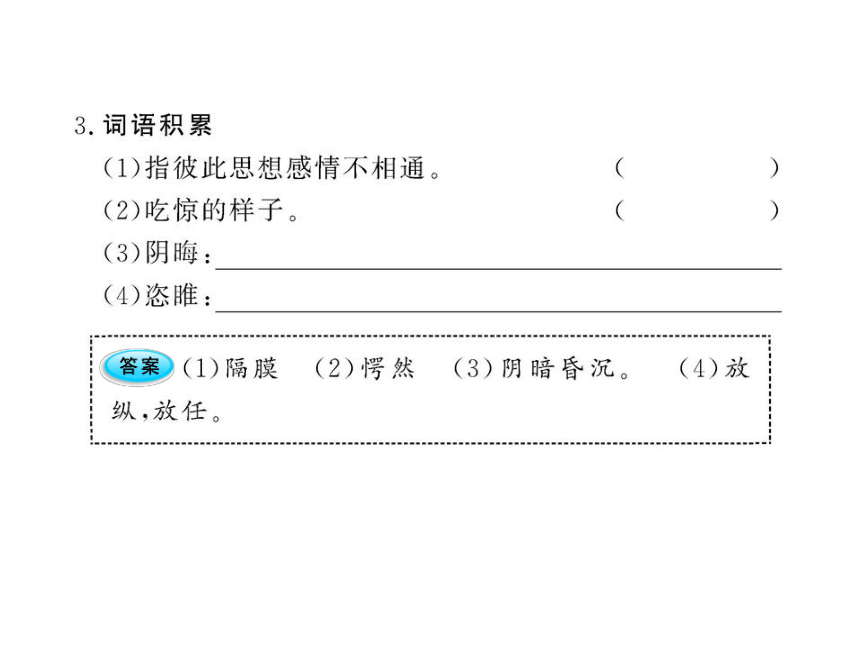

2.结合语镜,解释下列句中加点的词语。

(1)时候既然是深冬。

既然:_____________________________________________

(2)我也很高兴,因为我早听到闰土这名字,而且知道他和我仿佛年纪,闰月生的,五行缺土,所以他的父亲叫他闰土。

仿佛:_____________________________________________

(3)我那时并不知道这所谓猹的是怎么一件东西——便是现在也没有知道——只是无端的觉得状如小狗而很凶猛。

无端:_____________________________________________

(4)然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的辛苦展转而生活。

展转:_____________________________________________

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

答案:(1)已经。

(2)大体相似;差不多。

(3)无缘无故。

(4)这里形容生活不安定,到处奔波。

阅读“这来的便是闰土……我也说不出话”,回答问题。

3.第一段从哪些方面对闰土作了细致的描写?

答:______________________________________________

答案:身材、脸、眼睛、衣着、手。

4.作者塑造闰土这个人物形象的目的是什么

答:______________________________________________

【解析】小说就是通过人物形象的塑造来反映现实生活的。“闰土”是当时广大农民的代表,此文就是通过塑造“闰土”这一贫苦农民的形象来反映当时社会黑暗的。

答案:通过写“闰土”的种种不幸,揭示了辛亥革命的不彻底性,揭示了当时社会的黑暗。

5.“他的态度终于恭敬起来了”一句中“终于”一词能否删去?为什么?

答:_______________________________________________

【解析】此时闰土在对“我”的称呼上有着思想斗争,但最终还是封建的礼法观念战胜了他。

答案:不能。“终于”写出了闰土心理变化的过程以及瞬间的思想转变。

6.选段文字用了怎样的描写方法刻画闰土的形象?请任选一种分析其作用。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

答案:外貌、语言、神态描写。

示例:“先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红”、“他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管……却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了”。这些是肖像描写。生动地写出一个受尽折磨和压榨的旧中国农民的形象,表现了闰土肉体上所受的折磨。“他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了。”这是神态描写。形象地写出了闰土和“我”重逢时的心理变化,由“欢喜”到“凄凉”再到“恭敬”,反映了闰土所遭受的精神压迫和痛苦。

7.闰土对“我”的一声“老爷”的称呼和叫水生“给老爷磕头”,并认为少年时哥弟称呼是“不懂事”,这反映了怎样的社会现实?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

答案:一声“老爷”的称呼道尽了闰土所遭受的精神压迫和痛苦,表现了农民闰土和知识分子“我”之间已经出现了隔膜。在封建等级观念的束缚和毒害下,闰土的心灵世界已经变得麻木了,麻木得反而去维护压迫他的封建等级观念。

8.作者回到故乡,本应非常高兴,但作者感到怅然若失,对故乡感到很陌生,这是为什么?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

【解析】本题考查的是对作者思想感情的理解。通读全文,作者对故乡感到陌生,感到怅然的原因主要是故乡发生了变化,应从第④段总结概括。

答案:空气黏稠得令人厌恶;天空似乎永远无法开怀晴朗;单调乏味、没有生命气息的世界;灯红酒绿,炫目刺眼的色彩;无数杂音充斥耳边。

9.文章主要运用了什么表现手法?有什么作用?

答:_______________________________________________

【解析】本题考查对写作手法的把握。解题思路如下:

答案:对比。通过故乡昔日清新、幽静与今日故乡噪音不断、色彩刺眼、空气黏稠的对比,表现出作者对昔日故乡的怀恋之情,对今日故乡的怅惘之情。

10.请品析第⑧段画线句子“以前不曾有的隔阂,随着年月,如杂草般疯狂滋长、蔓延”的表达效果。

答:_______________________________________________

【解析】本题考查的是对语言的品析。解答此题,要从语句运用的修辞和所表达的思想感情两个方面进行品析。

答案(示例):这句话运用拟人、比喻的修辞手法,生动形象地表现了“我”和故乡的隔阂在一天天加深。

11.请概括出文章结尾的作用及表达的思想感情。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

【解析】本题考查的是对文章结尾的理解。文章结尾往往在内容上深化主题,画龙点睛,意味深长。

答案:结尾作者把自己比喻成“迷途的羔羊”,找不到记忆中的故乡,没有了熟悉的气味,表达出作者对故乡的现状感到不满,感到迷惘。结构上总结全文,内容上深化主题。

12.李华的同桌王刚下定决心努力学习,可一个月后,成绩上升幅度不大,王刚心情十分低落,请你代李华从《故乡》一文中摘抄一段箴言给他。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

答案:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

13.仿照例句,写两个句子,要求句式、修辞手法相同。

例句:故乡如一件厚厚的袄,等待着每一个伶仃的流浪者去穿。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

答案(示例):故乡像一首优美的歌,等候着每一位孤独的游者来吟唱。

故乡像一堵无形的墙,接纳着每一个疲惫的漂泊人去偎依。

1.下列加点字的注音全都正确的一组是( )

A.既然(jì) 阴晦(huì) 断茎(jǐnɡ) 心绪(xù)

B.闰土(rùn) 寓所(yú) 亲戚(qi) 祭祀(shì)

C.脚踝(huái) 潮汛(xùn) 嗤笑(chī) 瑟索(sè)

D.作揖(jí) 惘然(wǎnɡ) 恣睢(shuī) 隔膜(mó)

【解析】选C。A项“茎”应读jīnɡ;B项“寓”应读yù,“祀”应读sì;D项“揖”应读yī,“睢”应读suī。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.结合语镜,解释下列句中加点的词语。

(1)时候既然是深冬。

既然:_____________________________________________

(2)我也很高兴,因为我早听到闰土这名字,而且知道他和我仿佛年纪,闰月生的,五行缺土,所以他的父亲叫他闰土。

仿佛:_____________________________________________

(3)我那时并不知道这所谓猹的是怎么一件东西——便是现在也没有知道——只是无端的觉得状如小狗而很凶猛。

无端:_____________________________________________

(4)然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的辛苦展转而生活。

展转:_____________________________________________

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

答案:(1)已经。

(2)大体相似;差不多。

(3)无缘无故。

(4)这里形容生活不安定,到处奔波。

阅读“这来的便是闰土……我也说不出话”,回答问题。

3.第一段从哪些方面对闰土作了细致的描写?

答:______________________________________________

答案:身材、脸、眼睛、衣着、手。

4.作者塑造闰土这个人物形象的目的是什么

答:______________________________________________

【解析】小说就是通过人物形象的塑造来反映现实生活的。“闰土”是当时广大农民的代表,此文就是通过塑造“闰土”这一贫苦农民的形象来反映当时社会黑暗的。

答案:通过写“闰土”的种种不幸,揭示了辛亥革命的不彻底性,揭示了当时社会的黑暗。

5.“他的态度终于恭敬起来了”一句中“终于”一词能否删去?为什么?

答:_______________________________________________

【解析】此时闰土在对“我”的称呼上有着思想斗争,但最终还是封建的礼法观念战胜了他。

答案:不能。“终于”写出了闰土心理变化的过程以及瞬间的思想转变。

6.选段文字用了怎样的描写方法刻画闰土的形象?请任选一种分析其作用。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

答案:外貌、语言、神态描写。

示例:“先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红”、“他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管……却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了”。这些是肖像描写。生动地写出一个受尽折磨和压榨的旧中国农民的形象,表现了闰土肉体上所受的折磨。“他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了。”这是神态描写。形象地写出了闰土和“我”重逢时的心理变化,由“欢喜”到“凄凉”再到“恭敬”,反映了闰土所遭受的精神压迫和痛苦。

7.闰土对“我”的一声“老爷”的称呼和叫水生“给老爷磕头”,并认为少年时哥弟称呼是“不懂事”,这反映了怎样的社会现实?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

答案:一声“老爷”的称呼道尽了闰土所遭受的精神压迫和痛苦,表现了农民闰土和知识分子“我”之间已经出现了隔膜。在封建等级观念的束缚和毒害下,闰土的心灵世界已经变得麻木了,麻木得反而去维护压迫他的封建等级观念。

8.作者回到故乡,本应非常高兴,但作者感到怅然若失,对故乡感到很陌生,这是为什么?

答:_______________________________________________

___________________________________________________

【解析】本题考查的是对作者思想感情的理解。通读全文,作者对故乡感到陌生,感到怅然的原因主要是故乡发生了变化,应从第④段总结概括。

答案:空气黏稠得令人厌恶;天空似乎永远无法开怀晴朗;单调乏味、没有生命气息的世界;灯红酒绿,炫目刺眼的色彩;无数杂音充斥耳边。

9.文章主要运用了什么表现手法?有什么作用?

答:_______________________________________________

【解析】本题考查对写作手法的把握。解题思路如下:

答案:对比。通过故乡昔日清新、幽静与今日故乡噪音不断、色彩刺眼、空气黏稠的对比,表现出作者对昔日故乡的怀恋之情,对今日故乡的怅惘之情。

10.请品析第⑧段画线句子“以前不曾有的隔阂,随着年月,如杂草般疯狂滋长、蔓延”的表达效果。

答:_______________________________________________

【解析】本题考查的是对语言的品析。解答此题,要从语句运用的修辞和所表达的思想感情两个方面进行品析。

答案(示例):这句话运用拟人、比喻的修辞手法,生动形象地表现了“我”和故乡的隔阂在一天天加深。

11.请概括出文章结尾的作用及表达的思想感情。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

【解析】本题考查的是对文章结尾的理解。文章结尾往往在内容上深化主题,画龙点睛,意味深长。

答案:结尾作者把自己比喻成“迷途的羔羊”,找不到记忆中的故乡,没有了熟悉的气味,表达出作者对故乡的现状感到不满,感到迷惘。结构上总结全文,内容上深化主题。

12.李华的同桌王刚下定决心努力学习,可一个月后,成绩上升幅度不大,王刚心情十分低落,请你代李华从《故乡》一文中摘抄一段箴言给他。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

答案:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

13.仿照例句,写两个句子,要求句式、修辞手法相同。

例句:故乡如一件厚厚的袄,等待着每一个伶仃的流浪者去穿。

答:_______________________________________________

___________________________________________________

答案(示例):故乡像一首优美的歌,等候着每一位孤独的游者来吟唱。

故乡像一堵无形的墙,接纳着每一个疲惫的漂泊人去偎依。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》