22 为中华之崛起而读书 课件(2课时 共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 为中华之崛起而读书 课件(2课时 共42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-07 11:03:45 | ||

图片预览

文档简介

第一课时

第二课时

小学语文

四年级(上) RJ

22 为中华之崛起而读书

第一课时

语文要素

归纳课文讲述的三件事,并连起来说清楚课文的主要内容。查找资料加深对课文内容的理解,说出周恩来立志的原因。

对比其他同学和周恩来的读书目的,感受他忧国忧民的情怀,并写写自己读书的目的,做到理由清楚。

写作

阅读

资料推送

本文是作者余心言有感于周恩来立志求学的经历写成的。辛亥革命爆发后,周恩来带头剪去辫子,并接触进步书籍。他的眼界随着阅读拓宽,明确提出“为中华之崛起而读书”。他亲身经历了剧烈的社会变革感受到社会危机和民族灾难的深重,开阔了眼界,积累了学识,为他光辉的一生打下了基础。

创作背景

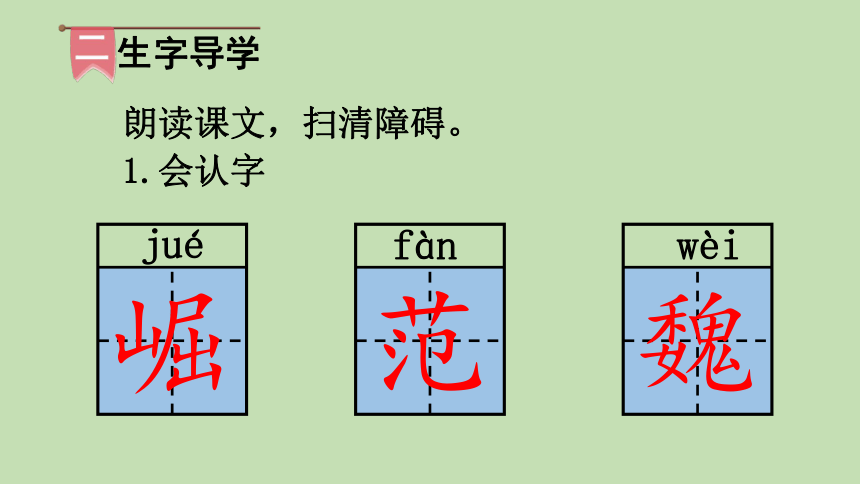

朗读课文,扫清障碍。

1.会认字

生字导学

jué

崛

fàn

范

wèi

魏

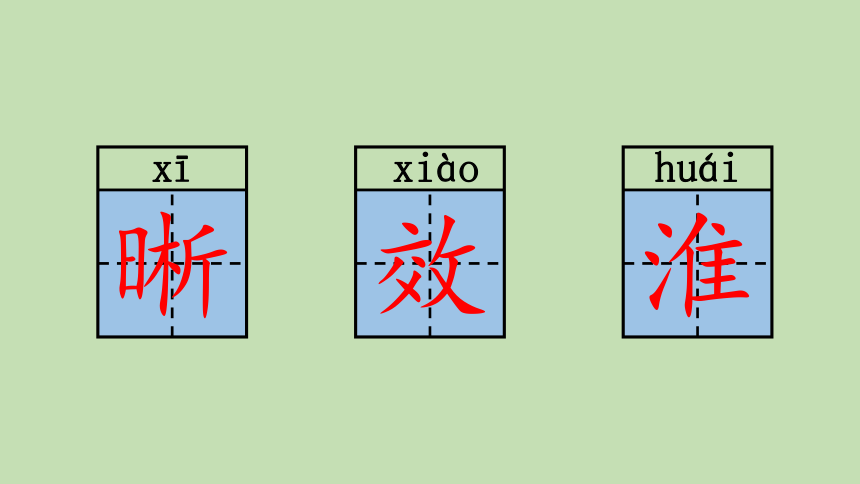

xī

晰

xiào

效

huái

淮

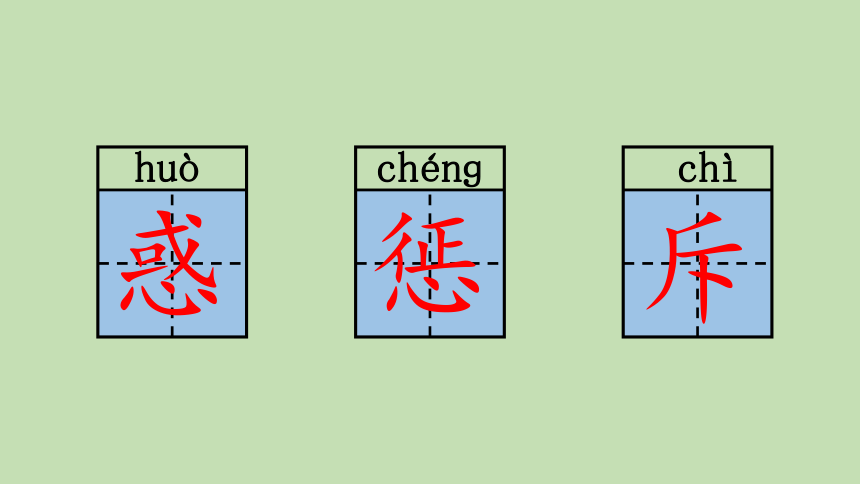

huò

惑

chénɡ

惩

chì

斥

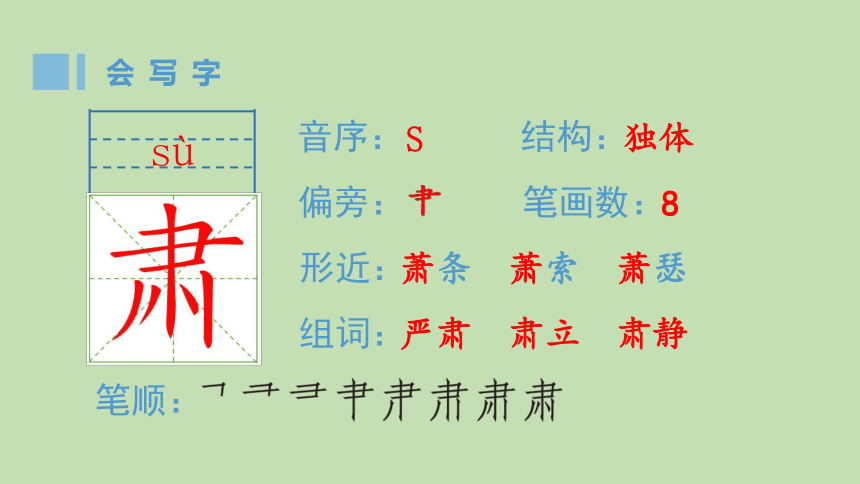

会写字

sù

音序:

S

独体

偏旁:

8

形近:

严肃 肃立 肃静

笔顺:

组词:

结构:

笔画数:

萧条 萧索 萧瑟

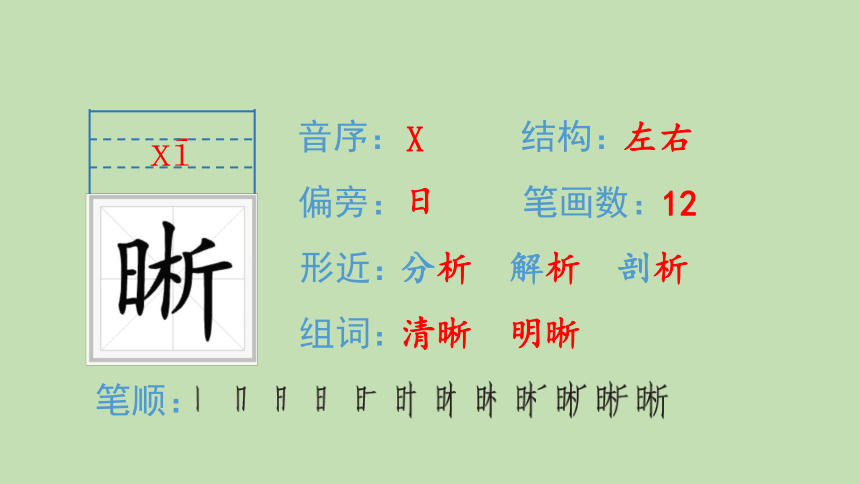

xī

音序:

X

左右

偏旁:

日

12

形近:

清晰 明晰

笔顺:

组词:

笔画数:

分析 解析 剖析

结构:

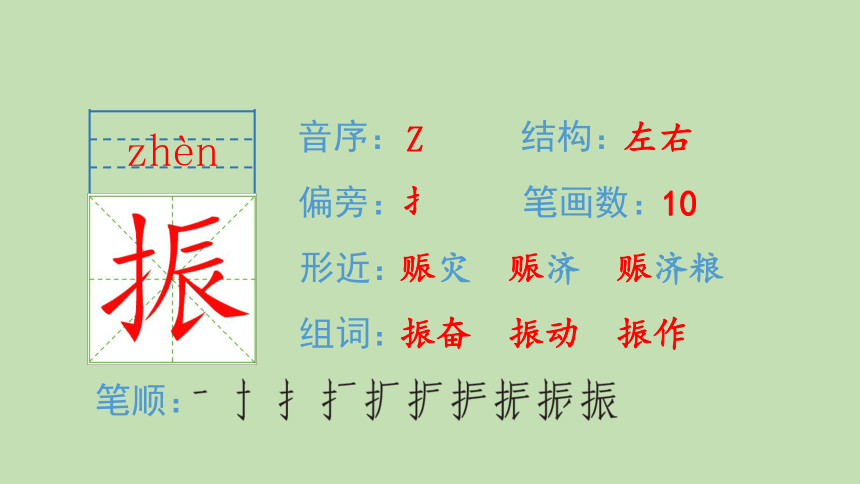

zhèn

音序:

Z

左右

偏旁:

扌

10

形近:

振奋 振动 振作

笔顺:

组词:

笔画数:

赈灾 赈济 赈济粮

结构:

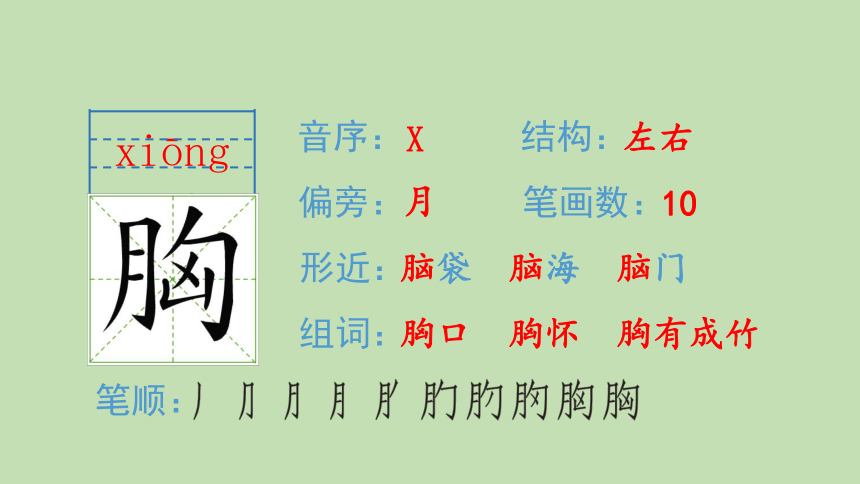

xiōng

音序:

X

左右

偏旁:

月

10

形近:

胸口 胸怀 胸有成竹

笔顺:

组词:

笔画数:

脑袋 脑海 脑门

结构:

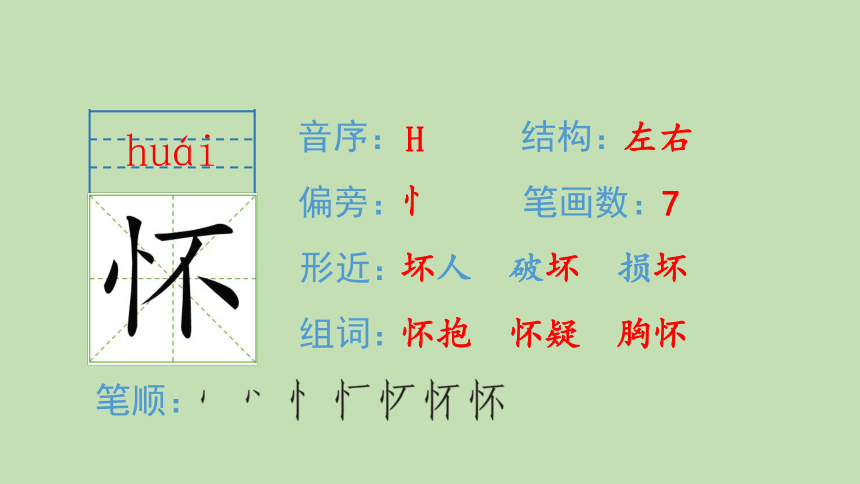

huái

音序:

H

左右

偏旁:

忄

7

形近:

怀抱 怀疑 胸怀

笔顺:

组词:

笔画数:

坏人 破坏 损坏

结构:

zàn

音序:

Z

上下

偏旁:

贝

16

形近:

赞美 赞扬 赞颂

笔顺:

组词:

笔画数:

攒钱 积攒

结构:

xiào

音序:

X

左右

偏旁:

攵

10

形近:

效果 仿效 效仿

笔顺:

组词:

笔画数:

郊区 郊外 城郊

结构:

fán

音序:

F

独体

偏旁:

几

3

形近:

凡人 平凡 非凡

笔顺:

组词:

笔画数:

药丸 肉丸 鱼丸

结构:

gù

音序:

G

左右

偏旁:

页

10

形近:

照顾 顾客 左顾右盼

笔顺:

组词:

笔画数:

额头 前额 额外

结构:

xùn

音序:

X

左右

偏旁:

讠

5

形近:

训练 培训 训斥

笔顺:

组词:

笔画数:

驯服 温驯 驯养

结构:

chì

音序:

C

独体

偏旁:

?

5

形近:

斥责 呵斥 训斥

笔顺:

组词:

笔画数:

斤两 公斤 斤斤计较

结构:

3.多音字

nán

难

困难 难度

灾难 受难

nàn

运用:我们能够战胜灾难(nàn)给我们带来的重重困难(nán)。

bèi

背

背影 脊背

背负 背包

bēi

运用:望着爸爸背(bēi)着行囊远去的背(bèi)影, 我不禁红了眼眶。

阅读策略

关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容(二)—串联事件法。

本文叙述了周恩来少年时代的三件事来赞扬他的博大胸怀和远大抱负。 第一件事:修身课上,少年周恩来在全班同学面前表明了自己“为中华之崛起而读书”的志向,受到魏校长的赞扬。

第二件事:十二岁的周恩来初到奉天,就听伯父叹气说“中华不振”,这使他疑惑不解。 第三件事:周恩来目睹了一位中国女人受到外国人欺凌却无处说理,这使他真正体会到了伯父所说的“中华不振”的含义,并由此立下远大志向。 将这三部分的内容连接起来,再做一下适当的调整,就可以串起全文大意了。

整体感知

文章讲了哪几件事?

第一件:少年周恩来在修身课上说出了自己的远大志向。

第二件:伯父的一番话让周恩来疑惑不解。

第三件:在租界里周恩来体会到了中华不振的含义。

将课文分段并概括段意。

第一部分(1—10)少年周恩来在修身课上说出了自己的远大志向。

第二部分(11-13)伯父的一番话让周恩来疑惑不解。

第三部分(14-16)在租界里周恩来体会到了中华不振的含义。

第四部分(17)周恩来少年时代就心系中华的振兴,立下大志。

第二课时

复习导入

回忆课文中讲了少年周恩来的哪几件事,分别用一个词,概括在这三个阶段中,周恩来的情感变化。

精读课文

学习课文第二部分,思考是什么使周恩来立下为中华之崛起而读书的志向?

读周恩来与伯父的对话,体会伯父心情。

“没事可不要到那个地方去玩啊!”

“为什么?”

“那是外国租界地,惹出麻烦来可就糟了,没处说理去!”

“那又是为什么呢?”

“为什么? 中华不振啊! ”

伯父的心情

担心(担心什么)

无奈(为什么)

愤怒(怎么愤怒)

沉重(为什么)

担心周恩来的安全。

没处说理。

中国人在租界内会受到不公平待遇。

中华不振。

嘿!这一带果真和别处大不相同:一条条街道灯红酒绿,热闹非凡,街道两旁行走的大多是黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人和耀武扬威的巡警。

在中国的土地上,有那么一片繁华的地方,但却不是我们中国的,想想同胞的饥寒交迫,再看看这里—灯红酒绿;想想万里国土上民生凋敝,万户萧疏,这里却是—热闹非凡;中国人的土地上而满大街傲然行走的是那些—黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人和耀武扬威的巡警。一百年前的中国多落后呀!中华不振呀!

事情发生的过程中,在场的都有哪些人?他们分别给你留下了怎样的印象?

只见人群中有一个衣衫褴褛的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意洋洋地站在一旁。

谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而把她训斥了一通。围观的中国人都紧握着拳头。

在这一段文字里最刺眼的就是这个“得意洋洋”。要知道,他的车轧死的是一个人啊。透过这个洋人得意的神情,你能猜出他心里在想什么吗?

周恩来亲眼见到中国人在租界受到不公正的待遇,使周恩来体会到“中华不振”含义。而且引发了他更深入的思考,逐渐明晰了自己的人生目标—“为中华之崛起而读书”!

这简短的九个字在周恩来的心中重复了无数次,因此,当校长提问时,他清晰而坚定地回答—“为中华之崛起而读书”!

这是他学习的动力,因此他铿锵有力地回答—“为中华之崛起而读书”!

为中华之崛起而读书这9个字是他一生的诺言,这9个字更是他一生的奋斗目标啊!读最后一个自然段加深感悟。

鞠躬尽瘁 死而后已

习作要素

为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的写法叫衬托。运用衬托的写法能突出主要事物,使之形象鲜明,给人留下深刻印象,也可以使我们要表达的主题更清楚、更鲜明、更突出。

衬托

1.明确要表达的主题是什么。

2.要选准衬托物。衬托物可以从正面衬托,也可以从反面衬托。

那么,怎样用衬托的写法突出主题呢?

范例

“为家父而读书。”

“为明理而读书。”

“为光耀门楣而读书。”有人干脆这样回答。 有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长 注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道: “为中华之崛起而读书!”

结构导图

为中华之崛起而读书

博大胸怀

远大抱负

立下宏志

同学读书:光耀门楣—满足个人

周恩来读书:振兴中华—心系祖国

“中华不振—疑惑不解

亲身感受

热闹非凡,外国人横行

妇女韩园,无处申辩

深刻体会

“中华不振”

读书目的—为中华之崛起而读书

第二课时

小学语文

四年级(上) RJ

22 为中华之崛起而读书

第一课时

语文要素

归纳课文讲述的三件事,并连起来说清楚课文的主要内容。查找资料加深对课文内容的理解,说出周恩来立志的原因。

对比其他同学和周恩来的读书目的,感受他忧国忧民的情怀,并写写自己读书的目的,做到理由清楚。

写作

阅读

资料推送

本文是作者余心言有感于周恩来立志求学的经历写成的。辛亥革命爆发后,周恩来带头剪去辫子,并接触进步书籍。他的眼界随着阅读拓宽,明确提出“为中华之崛起而读书”。他亲身经历了剧烈的社会变革感受到社会危机和民族灾难的深重,开阔了眼界,积累了学识,为他光辉的一生打下了基础。

创作背景

朗读课文,扫清障碍。

1.会认字

生字导学

jué

崛

fàn

范

wèi

魏

xī

晰

xiào

效

huái

淮

huò

惑

chénɡ

惩

chì

斥

会写字

sù

音序:

S

独体

偏旁:

8

形近:

严肃 肃立 肃静

笔顺:

组词:

结构:

笔画数:

萧条 萧索 萧瑟

xī

音序:

X

左右

偏旁:

日

12

形近:

清晰 明晰

笔顺:

组词:

笔画数:

分析 解析 剖析

结构:

zhèn

音序:

Z

左右

偏旁:

扌

10

形近:

振奋 振动 振作

笔顺:

组词:

笔画数:

赈灾 赈济 赈济粮

结构:

xiōng

音序:

X

左右

偏旁:

月

10

形近:

胸口 胸怀 胸有成竹

笔顺:

组词:

笔画数:

脑袋 脑海 脑门

结构:

huái

音序:

H

左右

偏旁:

忄

7

形近:

怀抱 怀疑 胸怀

笔顺:

组词:

笔画数:

坏人 破坏 损坏

结构:

zàn

音序:

Z

上下

偏旁:

贝

16

形近:

赞美 赞扬 赞颂

笔顺:

组词:

笔画数:

攒钱 积攒

结构:

xiào

音序:

X

左右

偏旁:

攵

10

形近:

效果 仿效 效仿

笔顺:

组词:

笔画数:

郊区 郊外 城郊

结构:

fán

音序:

F

独体

偏旁:

几

3

形近:

凡人 平凡 非凡

笔顺:

组词:

笔画数:

药丸 肉丸 鱼丸

结构:

gù

音序:

G

左右

偏旁:

页

10

形近:

照顾 顾客 左顾右盼

笔顺:

组词:

笔画数:

额头 前额 额外

结构:

xùn

音序:

X

左右

偏旁:

讠

5

形近:

训练 培训 训斥

笔顺:

组词:

笔画数:

驯服 温驯 驯养

结构:

chì

音序:

C

独体

偏旁:

?

5

形近:

斥责 呵斥 训斥

笔顺:

组词:

笔画数:

斤两 公斤 斤斤计较

结构:

3.多音字

nán

难

困难 难度

灾难 受难

nàn

运用:我们能够战胜灾难(nàn)给我们带来的重重困难(nán)。

bèi

背

背影 脊背

背负 背包

bēi

运用:望着爸爸背(bēi)着行囊远去的背(bèi)影, 我不禁红了眼眶。

阅读策略

关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容(二)—串联事件法。

本文叙述了周恩来少年时代的三件事来赞扬他的博大胸怀和远大抱负。 第一件事:修身课上,少年周恩来在全班同学面前表明了自己“为中华之崛起而读书”的志向,受到魏校长的赞扬。

第二件事:十二岁的周恩来初到奉天,就听伯父叹气说“中华不振”,这使他疑惑不解。 第三件事:周恩来目睹了一位中国女人受到外国人欺凌却无处说理,这使他真正体会到了伯父所说的“中华不振”的含义,并由此立下远大志向。 将这三部分的内容连接起来,再做一下适当的调整,就可以串起全文大意了。

整体感知

文章讲了哪几件事?

第一件:少年周恩来在修身课上说出了自己的远大志向。

第二件:伯父的一番话让周恩来疑惑不解。

第三件:在租界里周恩来体会到了中华不振的含义。

将课文分段并概括段意。

第一部分(1—10)少年周恩来在修身课上说出了自己的远大志向。

第二部分(11-13)伯父的一番话让周恩来疑惑不解。

第三部分(14-16)在租界里周恩来体会到了中华不振的含义。

第四部分(17)周恩来少年时代就心系中华的振兴,立下大志。

第二课时

复习导入

回忆课文中讲了少年周恩来的哪几件事,分别用一个词,概括在这三个阶段中,周恩来的情感变化。

精读课文

学习课文第二部分,思考是什么使周恩来立下为中华之崛起而读书的志向?

读周恩来与伯父的对话,体会伯父心情。

“没事可不要到那个地方去玩啊!”

“为什么?”

“那是外国租界地,惹出麻烦来可就糟了,没处说理去!”

“那又是为什么呢?”

“为什么? 中华不振啊! ”

伯父的心情

担心(担心什么)

无奈(为什么)

愤怒(怎么愤怒)

沉重(为什么)

担心周恩来的安全。

没处说理。

中国人在租界内会受到不公平待遇。

中华不振。

嘿!这一带果真和别处大不相同:一条条街道灯红酒绿,热闹非凡,街道两旁行走的大多是黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人和耀武扬威的巡警。

在中国的土地上,有那么一片繁华的地方,但却不是我们中国的,想想同胞的饥寒交迫,再看看这里—灯红酒绿;想想万里国土上民生凋敝,万户萧疏,这里却是—热闹非凡;中国人的土地上而满大街傲然行走的是那些—黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人和耀武扬威的巡警。一百年前的中国多落后呀!中华不振呀!

事情发生的过程中,在场的都有哪些人?他们分别给你留下了怎样的印象?

只见人群中有一个衣衫褴褛的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意洋洋地站在一旁。

谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而把她训斥了一通。围观的中国人都紧握着拳头。

在这一段文字里最刺眼的就是这个“得意洋洋”。要知道,他的车轧死的是一个人啊。透过这个洋人得意的神情,你能猜出他心里在想什么吗?

周恩来亲眼见到中国人在租界受到不公正的待遇,使周恩来体会到“中华不振”含义。而且引发了他更深入的思考,逐渐明晰了自己的人生目标—“为中华之崛起而读书”!

这简短的九个字在周恩来的心中重复了无数次,因此,当校长提问时,他清晰而坚定地回答—“为中华之崛起而读书”!

这是他学习的动力,因此他铿锵有力地回答—“为中华之崛起而读书”!

为中华之崛起而读书这9个字是他一生的诺言,这9个字更是他一生的奋斗目标啊!读最后一个自然段加深感悟。

鞠躬尽瘁 死而后已

习作要素

为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的写法叫衬托。运用衬托的写法能突出主要事物,使之形象鲜明,给人留下深刻印象,也可以使我们要表达的主题更清楚、更鲜明、更突出。

衬托

1.明确要表达的主题是什么。

2.要选准衬托物。衬托物可以从正面衬托,也可以从反面衬托。

那么,怎样用衬托的写法突出主题呢?

范例

“为家父而读书。”

“为明理而读书。”

“为光耀门楣而读书。”有人干脆这样回答。 有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长 注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道: “为中华之崛起而读书!”

结构导图

为中华之崛起而读书

博大胸怀

远大抱负

立下宏志

同学读书:光耀门楣—满足个人

周恩来读书:振兴中华—心系祖国

“中华不振—疑惑不解

亲身感受

热闹非凡,外国人横行

妇女韩园,无处申辩

深刻体会

“中华不振”

读书目的—为中华之崛起而读书

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地