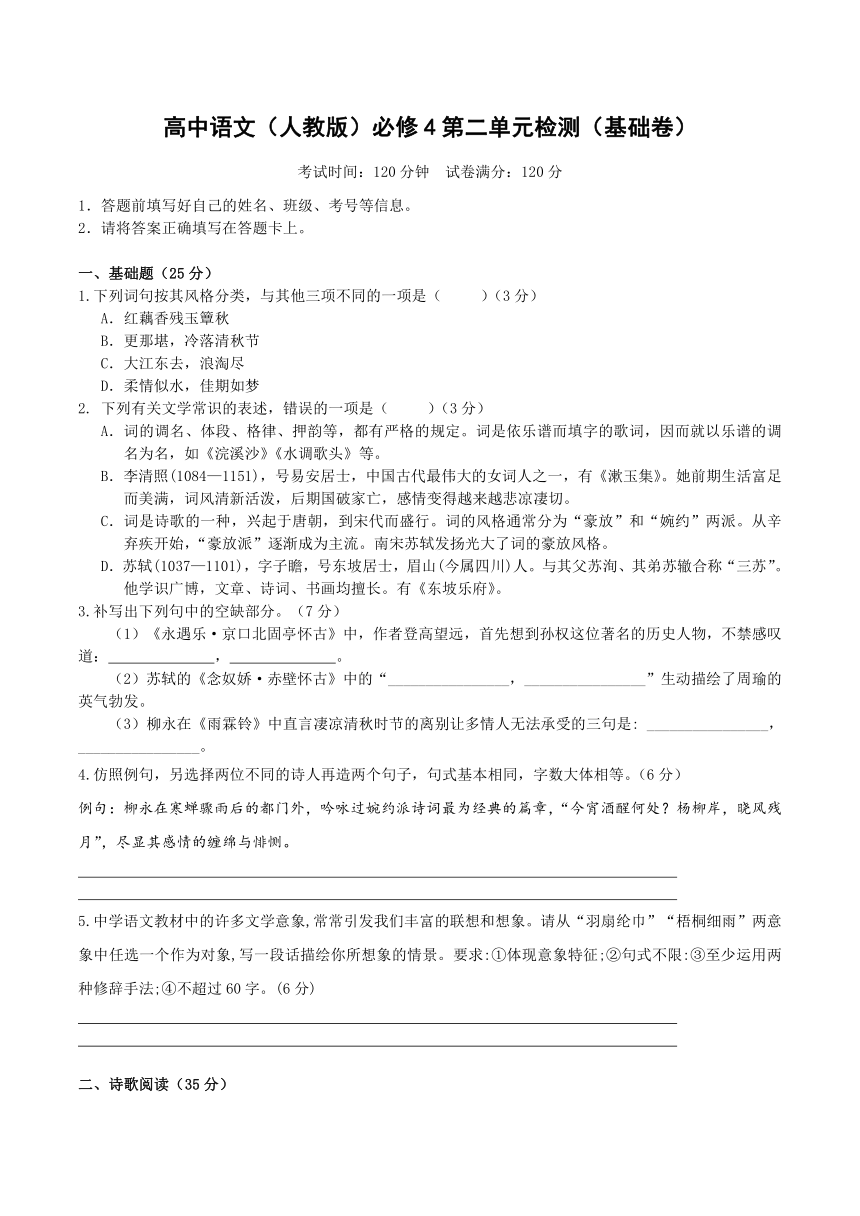

高中语文(人教版)必修4第二单元检测卷(基础卷)含答案

文档属性

| 名称 | 高中语文(人教版)必修4第二单元检测卷(基础卷)含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-07 14:31:39 | ||

图片预览

文档简介

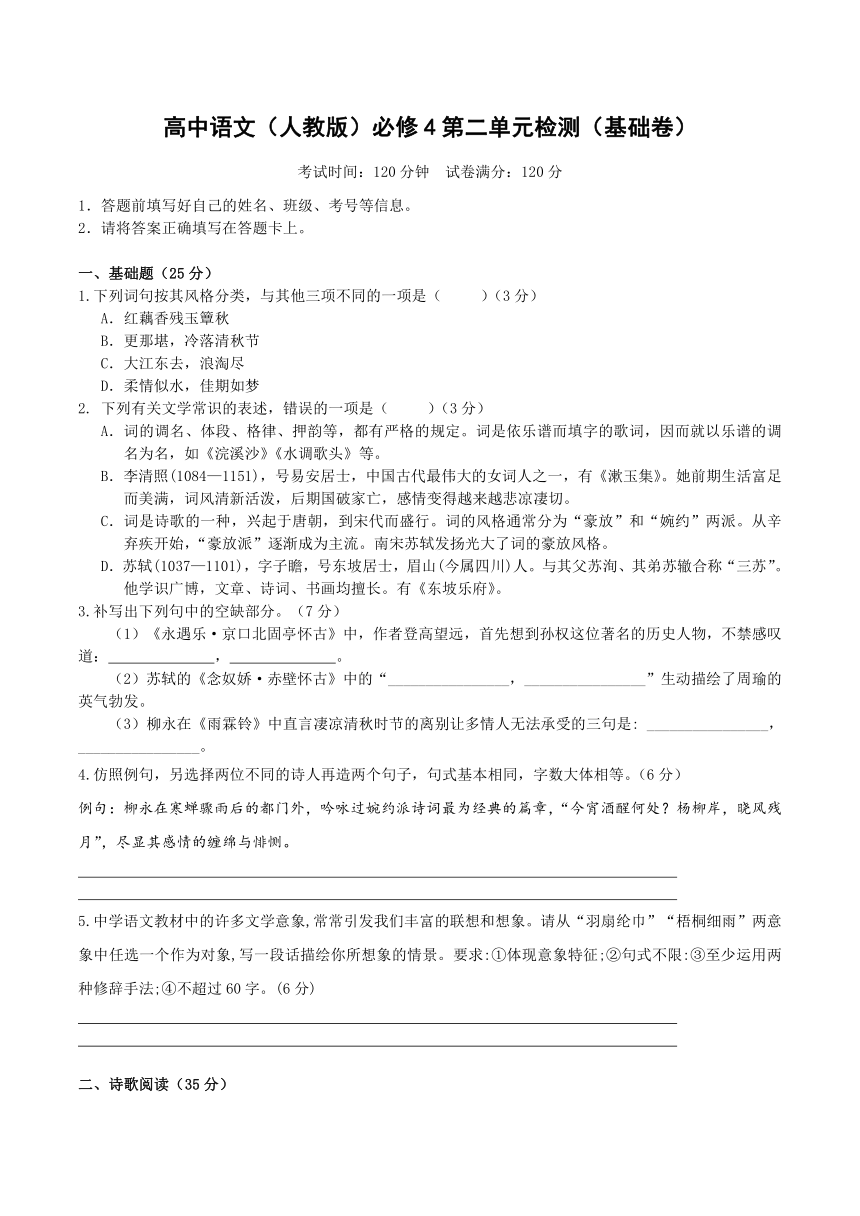

高中语文(人教版)必修4第二单元检测(基础卷)

考试时间:120分钟 试卷满分:120分

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。

2.请将答案正确填写在答题卡上。

一、基础题(25分)

1.下列词句按其风格分类,与其他三项不同的一项是( )(3分)

A.红藕香残玉簟秋

B.更那堪,冷落清秋节

C.大江东去,浪淘尽

D.柔情似水,佳期如梦

2. 下列有关文学常识的表述,错误的一项是( )(3分)

A.词的调名、体段、格律、押韵等,都有严格的规定。词是依乐谱而填字的歌词,因而就以乐谱的调名为名,如《浣溪沙》《水调歌头》等。

B.李清照(1084—1151),号易安居士,中国古代最伟大的女词人之一,有《漱玉集》。她前期生活富足而美满,词风清新活泼,后期国破家亡,感情变得越来越悲凉凄切。

C.词是诗歌的一种,兴起于唐朝,到宋代而盛行。词的风格通常分为“豪放”和“婉约”两派。从辛弃疾开始,“豪放派”逐渐成为主流。南宋苏轼发扬光大了词的豪放风格。

D.苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。他学识广博,文章、诗词、书画均擅长。有《东坡乐府》。

3.补写出下列句中的空缺部分。(7分)

(1)《永遇乐·京口北固亭怀古》中,作者登高望远,首先想到孙权这位著名的历史人物,不禁感叹道: , 。

(2)苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》中的“________________,________________”生动描绘了周瑜的英气勃发。

(3)柳永在《雨霖铃》中直言凄凉清秋时节的离别让多情人无法承受的三句是: ________________,________________。

4.仿照例句,另选择两位不同的诗人再造两个句子,句式基本相同,字数大体相等。(6分)

例句:柳永在寒蝉骤雨后的都门外,吟咏过婉约派诗词最为经典的篇章,“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”,尽显其感情的缠绵与悱恻。

5.中学语文教材中的许多文学意象,常常引发我们丰富的联想和想象。请从“羽扇纶巾”“梧桐细雨”两意象中任选一个作为对象,写一段话描绘你所想象的情景。要求:①体现意象特征;②句式不限:③至少运用两种修辞手法;④不超过60字。(6分)

二、诗歌阅读(35分)

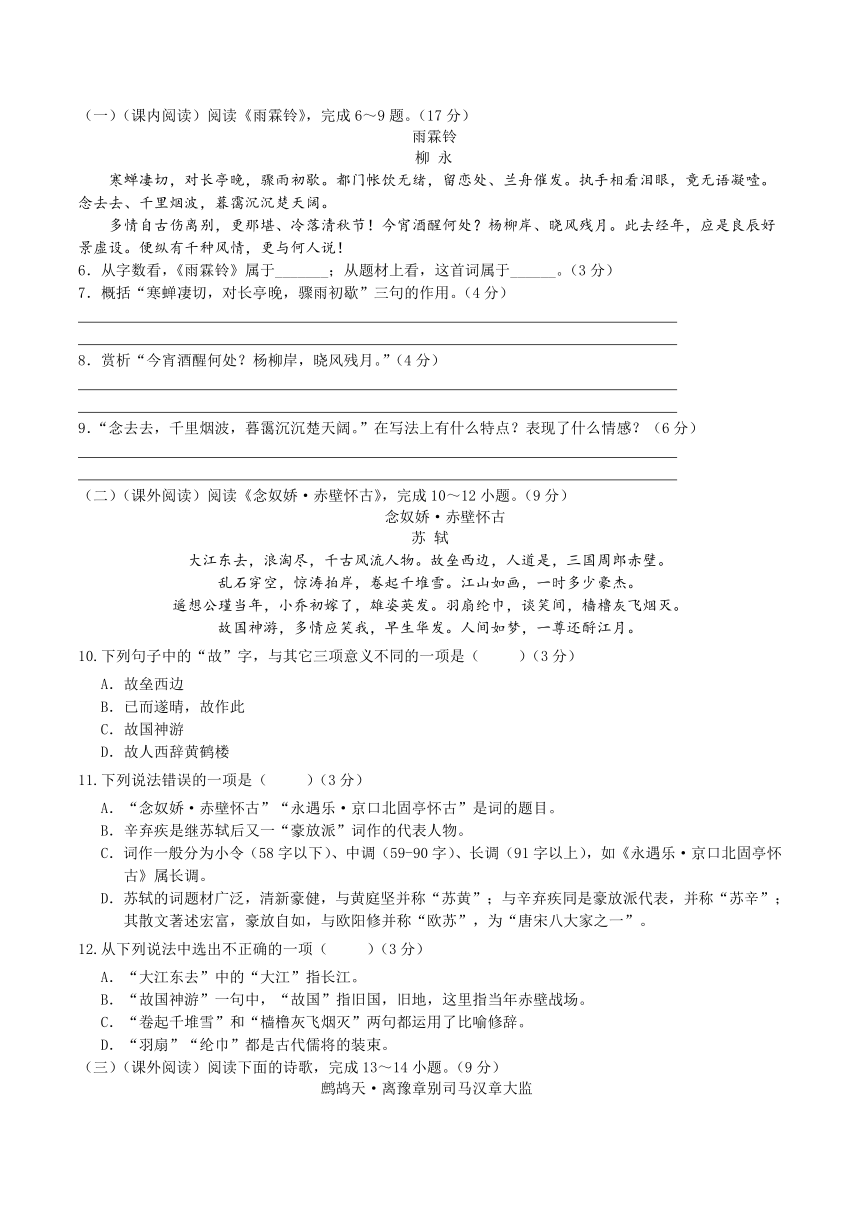

(一)(课内阅读)阅读《雨霖铃》,完成6~9题。(17分)

雨霖铃

柳 永

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处、兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说!

6.从字数看,《雨霖铃》属于_______;从题材上看,这首词属于______。(3分)

7.概括“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”三句的作用。(4分)

8.赏析“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。”(4分)

9.“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”在写法上有什么特点?表现了什么情感?(6分)

(二)(课外阅读)阅读《念奴娇·赤壁怀古》,完成10~12小题。(9分)

念奴娇·赤壁怀古

苏 轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月。

10.下列句子中的“故”字,与其它三项意义不同的一项是( )(3分)

A.故垒西边

B.已而遂晴,故作此

C.故国神游

D.故人西辞黄鹤楼

11.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“念奴娇·赤壁怀古”“永遇乐·京口北固亭怀古”是词的题目。

B.辛弃疾是继苏轼后又一“豪放派”词作的代表人物。

C.词作一般分为小令(58字以下)、中调(59-90字)、长调(91字以上),如《永遇乐·京口北固亭怀古》属长调。

D.苏轼的词题材广泛,清新豪健,与黄庭坚并称“苏黄”;与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家之一”。

12.从下列说法中选出不正确的一项( )(3分)

A.“大江东去”中的“大江”指长江。

B.“故国神游”一句中,“故国”指旧国,旧地,这里指当年赤壁战场。

C.“卷起千堆雪”和“樯橹灰飞烟灭”两句都运用了比喻修辞。

D.“羽扇”“纶巾”都是古代儒将的装束。

(三)(课外阅读)阅读下面的诗歌,完成13~14小题。(9分)

鹧鸪天·离豫章别司马汉章大监

辛弃疾

聚散匆匆不偶然,二年①遍历楚山川。

但将痛饮酬风月,莫放离歌入管弦。

萦绿带,点青钱②。东湖春水碧连天。

明朝放我东归去,后夜相思月满船。

【注】:①不足两年,作者的官职多次调动,官迹所至江西、湖北一带(旧属楚地)。②青钱:指荷叶。

13.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)(??)

A.起首二句,词人借聚散兴感,直中藏曲,吐露自己对于被频繁调动的不满情绪。

B.“但将痛饮酬风月”写词人只愿与朋友为美丽的风光而畅饮,不愿让离别再添哀愁。

C.词人以“绿带”“青钱”分别比喻湖水与荷叶,生动传神,动词“萦”“点”更是活化了景物。

D.“东湖春水碧连天”以夸张的手法写豫章东湖的美景,词人借此表达了东归隐居之意。

14.词中“后夜相思月满船”被赞为妙手偶得的佳句,请简要分析其妙处。(6分)

三、写作(60分)

15.阅读下面的材料,根据要求写作。

①旧书不厌百回读,熟读深思子自知。(苏轼)

②纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。(陆游)

③不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。(黄蘖禅师)

④合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。(老子)

⑤天生我材必有用,千金散尽还复来。(李白)

⑥看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。(王安石)

中国文化博大精深,无数名句化育后世。读了上面六句话,你有怎样的感触与思考?请以其中两三句为基础,自定立意并合理引用,写一篇文章。要求:自选角度,自定文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不少于800字。

参考答案

1.C【解析】从词风的婉约、豪放方面来分辨。C为豪放派。

2.A【解析】本题考查了解并掌握常见的中国古代文学常识的能力。C项,苏轼是北宋人。

3.(1)千古江山 英雄无觅孙仲谋处 (2)谈笑间 樯橹灰飞烟灭(3)多情自古伤离别 更那堪 冷落清秋节

4.①苏轼于大江明月下的赤壁,唱响了豪放派诗词最为雄壮的乐章,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,尽显其人生的旷达与洒脱。②杜甫在风急猿啸下的夔州,抒写下现实主义诗歌最为杰出的诗篇,“万里悲秋常作客,百年多病独登台”,感叹其人生的艰难与苦恨。

【解析】本题考查选用、仿用、变换句式的能力。题中仿写的句子,必须是另外两位不同的诗人,结合他们某一篇诗词的意境、情感,按照例句的句式、字数进行仿写,要引用他们作品中的诗句或词句,注意他们作品的风格,如例句中词人“柳永”,“婉约派诗词”,“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”等。

5.①羽扇纶巾:江风咆哮,卷起万丈狂澜。巍峨的战船上,一抹修长的身影,俊逸如竹。面对百万敌军,他轻摇羽扇,强敌瞬时鸟兽散。②梧桐细雨:黄昏时分,绵密的雨丝无情地拍打在梧桐树叶上,细雨点点,是丢不掉的孤单,是斩不断的愁绪,是道不出的落寞。

6. 长调 离别诗(送别诗、爱情诗均可得分)

7. ①交代了离别时的时令、时间、地点、天气。②渲染了一种悲苦凄凉的气氛,从而为全词奠定了低沉伤感情调。③写出了饯别之时黯然痛苦的心情。

【解析】本题考查诗歌的鉴赏。这是一道考核诗句的作用的题目,要求概括“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”三句的作用,注意从内容、手法和结构的角度作答,这三句诗从内容上看,交代了离别时的时令、时间、地点、天气;从手法上看,渲染了一种悲苦凄凉的气氛,从而为全词奠定了低沉伤感情调,写出了饯别之时黯然痛苦的心情。

8. 寓情于景,不直接说自己酒醒之后如何寂寞孤凄,只是选出在飘流的孤舟中所见所感的三种物象:岸边的杨柳,黎明时的冷风,空中的残月,渲染烘托气氛,表达心中那种凄哀悲苦的感情。

【解析】本题考查诗歌的鉴赏。“岸边的杨柳,黎明时的冷风,空中的残月”这三种物象极具代表性,杨柳是被渲染上进极浓烈离情的意象,表达留恋之情,表达了离别后内心的凄凉,残月更让人感受到离别的伤感。

9. 虚实相生,借景抒情,表达对离人的依依惜别之情。

【解析】本题考查诗歌的鉴赏。“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”是词人想象中所见之景,想象友人独自一人在辽远茫茫的楚地,担忧不舍之情溢于言表。虚写离情,更突出了离情之重。

10.B【解析】本题考查对诗词中重要实词的意义的把握。B项,“故”当“所以”讲,其它都当“旧”讲。

11.A【解析】本题考查识记文学常识的能力。A项,“念奴娇·赤壁怀古”“永遇乐·京口北固亭怀古”是词的题目错,“念奴娇”“永遇乐”是词牌,“赤壁怀古”“京口北固亭怀古”是题目。

12.C【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。C项,“樯橹灰飞烟灭”运用了借代修辞格。“樯橹”运用了借代的的修辞手法,用部分(樯橹)代整体(船),在诗句中代指曹操水军。

13.D【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言、表达技巧能力。 D项,错在“词人借此表达了东归隐居之意”,属于无中生有。

14.①情景交融,月色满船实际上是相思满船,在写景的同时融入了此人对朋友的深厚情谊。②运用想象,写词人想象分别后自己思念朋友的情形,流露出了对朋友的不舍之情。

【解析】本题考查鉴赏诗歌思想情感和表现手法的能力。词人以景结情,“月满船”应是相思满船,表达了对朋友的深情。词人又用想象“后夜相思”抒发分别后自己对朋友的思念之情。

15.【解析】本题考查写作的能力。“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”,经典的书籍不要怕麻烦,多次品味后才知其中蕴含的真正意义,强调“熟读”“读书要思考”“反复阅读”。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,从书本上得到的知识毕竟比较肤浅,要透彻地认识事物还必须亲自实践,强调“实践”。“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香”,这是说人对待一切困难所应采取的正确态度。“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,大的东西无不是从细小的东西发展而来的。同时也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。“天生我材必有用,千金散尽还复来”,这是强调“自信”。“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”,表面看起来很平常,但却内蕴深厚,有如静水流深,有时我们只看到了人家成功的一面,感觉相当容易,岂不知当初人家是经历了多少风雨才有今天的光彩。

【参考例文】

绝知此事要躬行

古语有云:“不登高山,不知天之高也;不临深谷,不知地之厚也。”一步一脚印,登上山顶,方能看见脚下积翠如云的空蒙山色;一步一脚印,斩断荆棘,方能踏上铺满鲜花的康庄大道;一步一脚印,越过荒漠,方能欣赏鸥翔鱼游的天水一色。理想再美好,没有行动起来付诸实践,那也只能是水中月镜中花;行动起来,才会收获缤纷落英,迎来一路芬芳。

实践是避免失败的千金良方。陆游有诗曰:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”任何知识想要运用到现实中,就必须通过实践来实现。纸上谈兵无疑是痴人说梦,最终往往一无所获或招致失败。历史上长平之战的故事我们都非常熟悉,战国时赵国名将赵奢的儿子赵括年轻时就熟读兵法,善于谈兵,连他父亲也难不倒他。长平之战中赵王让赵括替廉颇为将。然而赵括是一个缺乏实战经验,只知空谈兵法的人。他到了长平后,一反廉颇所为,更换将佐,改变军中制度,搞得全军官兵离心离德,斗志消沉。他改变了廉颇的战略防御,积极筹划战略进攻,企图一举而胜,夺回上党。在长平之战中,赵括只知根据兵书作战,不知灵活处理,结果赵军大败,赵括也被后人所耻笑。回看历史上的能臣良将,我们不难发现,他们都是经过了千锤百炼的实战,才带军冲锋,成功地保家卫国,青史留名。

实践是探索真知、钻研智慧的必由之路。俗话说,十年磨一剑,没有哪一项伟大的成就不是在反反复复的实践钻研中得出的。成功地制服了夺走无数人生命的病魔——天花的伟大医生爱德华·琴纳,在大学毕业之后就到乡村进行实践工作。在近20年的时间里,他一边行医一边经常到奶牛场,仔细观察奶牛生牛痘,牛痘又怎样感染到人的身上,人感染了牛痘之后又有哪些症状。他先在动物身上进行接种牛痘,再接种天花,实验成功。尔后又在一个小男孩身上实验,结果又是安然无恙。自此,人们终于发现了预防天花的方法,打败了这个可怕的病魔。爱迪生为了发明电灯泡进行了上千次实验,法拉第为了得到磁与电之间的关系,一次次不厌其烦地进行着实验。无数的事实证明,实践出真知,实践长才干。

实践是检验真理的试金石。当我们改革开放的伟大设计师邓小平提出“一国两制”的理论时,也曾受到国人的不解和质疑,但随着香港、澳门的迅速繁荣,实践性地尝试“一国两制”后,最终证明,“一国两制”是解决大陆与港澳及台湾问题的最好方式。当我们心存疑虑时,不可妄下结论,而应当通过实践来检验其是否正确。真正的真理,经过实践的反复检验,不仅不会黯淡,反而会穿透时光的雾霭,熠熠生辉。

实践是理想的实现方式。写出“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的太史公,为了实践著书立传的理想,从二十岁开始便游历天下。他的足迹到过会稽,访问夏禹的遗迹;到过姑苏,眺望范蠡泛舟的五湖;到过淮阴,访求韩信的故事;到过丰沛,访问刘邦、萧何的故乡;到过大梁,访问夷门并考察秦军引河水灌大梁的情形;到过楚,访问春申君的宫殿遗址;到过薛地,考察孟尝君的封邑;到过邹鲁,拜仰孔孟的家乡。此外,他还北过涿鹿,登长城,南游沅湘,西至崆峒。壮游的实践经历使他开阔了眼界,增长了知识,最终写出“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的千古名作。理想是彼岸的灼灼花开,而实践正是泅渡浩渺烟波的迎风之帆。

蝴蝶可以轻舞飞扬,只因承受了旁人不能忍受的破茧之痛;苍鹰可以飞上苍穹,只因接受了旁人无可比及的训练;帝王蛾可以称王,只因经历了旁人无法理解的挣扎。实践是一种追求,一种信念,一种无畏,一种越过沙漠看到绿洲的快乐。

天地有大美,却将其藏于深山,封于绝壁,以虎豹断其路,以荆棘塞其途,风沙漫漫,雨雪凄凄,只有那些能吃大苦,肯付出行动真正去实践的人才能探寻到。心中藏一弯明月,便不惧烟火红尘,世事迷离,行走的脚印会为我们拂去世俗的尘埃,让我们在路途中淡若清风,自在安宁。

考试时间:120分钟 试卷满分:120分

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。

2.请将答案正确填写在答题卡上。

一、基础题(25分)

1.下列词句按其风格分类,与其他三项不同的一项是( )(3分)

A.红藕香残玉簟秋

B.更那堪,冷落清秋节

C.大江东去,浪淘尽

D.柔情似水,佳期如梦

2. 下列有关文学常识的表述,错误的一项是( )(3分)

A.词的调名、体段、格律、押韵等,都有严格的规定。词是依乐谱而填字的歌词,因而就以乐谱的调名为名,如《浣溪沙》《水调歌头》等。

B.李清照(1084—1151),号易安居士,中国古代最伟大的女词人之一,有《漱玉集》。她前期生活富足而美满,词风清新活泼,后期国破家亡,感情变得越来越悲凉凄切。

C.词是诗歌的一种,兴起于唐朝,到宋代而盛行。词的风格通常分为“豪放”和“婉约”两派。从辛弃疾开始,“豪放派”逐渐成为主流。南宋苏轼发扬光大了词的豪放风格。

D.苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。他学识广博,文章、诗词、书画均擅长。有《东坡乐府》。

3.补写出下列句中的空缺部分。(7分)

(1)《永遇乐·京口北固亭怀古》中,作者登高望远,首先想到孙权这位著名的历史人物,不禁感叹道: , 。

(2)苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》中的“________________,________________”生动描绘了周瑜的英气勃发。

(3)柳永在《雨霖铃》中直言凄凉清秋时节的离别让多情人无法承受的三句是: ________________,________________。

4.仿照例句,另选择两位不同的诗人再造两个句子,句式基本相同,字数大体相等。(6分)

例句:柳永在寒蝉骤雨后的都门外,吟咏过婉约派诗词最为经典的篇章,“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”,尽显其感情的缠绵与悱恻。

5.中学语文教材中的许多文学意象,常常引发我们丰富的联想和想象。请从“羽扇纶巾”“梧桐细雨”两意象中任选一个作为对象,写一段话描绘你所想象的情景。要求:①体现意象特征;②句式不限:③至少运用两种修辞手法;④不超过60字。(6分)

二、诗歌阅读(35分)

(一)(课内阅读)阅读《雨霖铃》,完成6~9题。(17分)

雨霖铃

柳 永

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处、兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说!

6.从字数看,《雨霖铃》属于_______;从题材上看,这首词属于______。(3分)

7.概括“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”三句的作用。(4分)

8.赏析“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。”(4分)

9.“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”在写法上有什么特点?表现了什么情感?(6分)

(二)(课外阅读)阅读《念奴娇·赤壁怀古》,完成10~12小题。(9分)

念奴娇·赤壁怀古

苏 轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月。

10.下列句子中的“故”字,与其它三项意义不同的一项是( )(3分)

A.故垒西边

B.已而遂晴,故作此

C.故国神游

D.故人西辞黄鹤楼

11.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“念奴娇·赤壁怀古”“永遇乐·京口北固亭怀古”是词的题目。

B.辛弃疾是继苏轼后又一“豪放派”词作的代表人物。

C.词作一般分为小令(58字以下)、中调(59-90字)、长调(91字以上),如《永遇乐·京口北固亭怀古》属长调。

D.苏轼的词题材广泛,清新豪健,与黄庭坚并称“苏黄”;与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家之一”。

12.从下列说法中选出不正确的一项( )(3分)

A.“大江东去”中的“大江”指长江。

B.“故国神游”一句中,“故国”指旧国,旧地,这里指当年赤壁战场。

C.“卷起千堆雪”和“樯橹灰飞烟灭”两句都运用了比喻修辞。

D.“羽扇”“纶巾”都是古代儒将的装束。

(三)(课外阅读)阅读下面的诗歌,完成13~14小题。(9分)

鹧鸪天·离豫章别司马汉章大监

辛弃疾

聚散匆匆不偶然,二年①遍历楚山川。

但将痛饮酬风月,莫放离歌入管弦。

萦绿带,点青钱②。东湖春水碧连天。

明朝放我东归去,后夜相思月满船。

【注】:①不足两年,作者的官职多次调动,官迹所至江西、湖北一带(旧属楚地)。②青钱:指荷叶。

13.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)(??)

A.起首二句,词人借聚散兴感,直中藏曲,吐露自己对于被频繁调动的不满情绪。

B.“但将痛饮酬风月”写词人只愿与朋友为美丽的风光而畅饮,不愿让离别再添哀愁。

C.词人以“绿带”“青钱”分别比喻湖水与荷叶,生动传神,动词“萦”“点”更是活化了景物。

D.“东湖春水碧连天”以夸张的手法写豫章东湖的美景,词人借此表达了东归隐居之意。

14.词中“后夜相思月满船”被赞为妙手偶得的佳句,请简要分析其妙处。(6分)

三、写作(60分)

15.阅读下面的材料,根据要求写作。

①旧书不厌百回读,熟读深思子自知。(苏轼)

②纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。(陆游)

③不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。(黄蘖禅师)

④合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。(老子)

⑤天生我材必有用,千金散尽还复来。(李白)

⑥看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。(王安石)

中国文化博大精深,无数名句化育后世。读了上面六句话,你有怎样的感触与思考?请以其中两三句为基础,自定立意并合理引用,写一篇文章。要求:自选角度,自定文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不少于800字。

参考答案

1.C【解析】从词风的婉约、豪放方面来分辨。C为豪放派。

2.A【解析】本题考查了解并掌握常见的中国古代文学常识的能力。C项,苏轼是北宋人。

3.(1)千古江山 英雄无觅孙仲谋处 (2)谈笑间 樯橹灰飞烟灭(3)多情自古伤离别 更那堪 冷落清秋节

4.①苏轼于大江明月下的赤壁,唱响了豪放派诗词最为雄壮的乐章,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,尽显其人生的旷达与洒脱。②杜甫在风急猿啸下的夔州,抒写下现实主义诗歌最为杰出的诗篇,“万里悲秋常作客,百年多病独登台”,感叹其人生的艰难与苦恨。

【解析】本题考查选用、仿用、变换句式的能力。题中仿写的句子,必须是另外两位不同的诗人,结合他们某一篇诗词的意境、情感,按照例句的句式、字数进行仿写,要引用他们作品中的诗句或词句,注意他们作品的风格,如例句中词人“柳永”,“婉约派诗词”,“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”等。

5.①羽扇纶巾:江风咆哮,卷起万丈狂澜。巍峨的战船上,一抹修长的身影,俊逸如竹。面对百万敌军,他轻摇羽扇,强敌瞬时鸟兽散。②梧桐细雨:黄昏时分,绵密的雨丝无情地拍打在梧桐树叶上,细雨点点,是丢不掉的孤单,是斩不断的愁绪,是道不出的落寞。

6. 长调 离别诗(送别诗、爱情诗均可得分)

7. ①交代了离别时的时令、时间、地点、天气。②渲染了一种悲苦凄凉的气氛,从而为全词奠定了低沉伤感情调。③写出了饯别之时黯然痛苦的心情。

【解析】本题考查诗歌的鉴赏。这是一道考核诗句的作用的题目,要求概括“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”三句的作用,注意从内容、手法和结构的角度作答,这三句诗从内容上看,交代了离别时的时令、时间、地点、天气;从手法上看,渲染了一种悲苦凄凉的气氛,从而为全词奠定了低沉伤感情调,写出了饯别之时黯然痛苦的心情。

8. 寓情于景,不直接说自己酒醒之后如何寂寞孤凄,只是选出在飘流的孤舟中所见所感的三种物象:岸边的杨柳,黎明时的冷风,空中的残月,渲染烘托气氛,表达心中那种凄哀悲苦的感情。

【解析】本题考查诗歌的鉴赏。“岸边的杨柳,黎明时的冷风,空中的残月”这三种物象极具代表性,杨柳是被渲染上进极浓烈离情的意象,表达留恋之情,表达了离别后内心的凄凉,残月更让人感受到离别的伤感。

9. 虚实相生,借景抒情,表达对离人的依依惜别之情。

【解析】本题考查诗歌的鉴赏。“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”是词人想象中所见之景,想象友人独自一人在辽远茫茫的楚地,担忧不舍之情溢于言表。虚写离情,更突出了离情之重。

10.B【解析】本题考查对诗词中重要实词的意义的把握。B项,“故”当“所以”讲,其它都当“旧”讲。

11.A【解析】本题考查识记文学常识的能力。A项,“念奴娇·赤壁怀古”“永遇乐·京口北固亭怀古”是词的题目错,“念奴娇”“永遇乐”是词牌,“赤壁怀古”“京口北固亭怀古”是题目。

12.C【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。C项,“樯橹灰飞烟灭”运用了借代修辞格。“樯橹”运用了借代的的修辞手法,用部分(樯橹)代整体(船),在诗句中代指曹操水军。

13.D【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言、表达技巧能力。 D项,错在“词人借此表达了东归隐居之意”,属于无中生有。

14.①情景交融,月色满船实际上是相思满船,在写景的同时融入了此人对朋友的深厚情谊。②运用想象,写词人想象分别后自己思念朋友的情形,流露出了对朋友的不舍之情。

【解析】本题考查鉴赏诗歌思想情感和表现手法的能力。词人以景结情,“月满船”应是相思满船,表达了对朋友的深情。词人又用想象“后夜相思”抒发分别后自己对朋友的思念之情。

15.【解析】本题考查写作的能力。“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”,经典的书籍不要怕麻烦,多次品味后才知其中蕴含的真正意义,强调“熟读”“读书要思考”“反复阅读”。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,从书本上得到的知识毕竟比较肤浅,要透彻地认识事物还必须亲自实践,强调“实践”。“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香”,这是说人对待一切困难所应采取的正确态度。“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,大的东西无不是从细小的东西发展而来的。同时也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。“天生我材必有用,千金散尽还复来”,这是强调“自信”。“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”,表面看起来很平常,但却内蕴深厚,有如静水流深,有时我们只看到了人家成功的一面,感觉相当容易,岂不知当初人家是经历了多少风雨才有今天的光彩。

【参考例文】

绝知此事要躬行

古语有云:“不登高山,不知天之高也;不临深谷,不知地之厚也。”一步一脚印,登上山顶,方能看见脚下积翠如云的空蒙山色;一步一脚印,斩断荆棘,方能踏上铺满鲜花的康庄大道;一步一脚印,越过荒漠,方能欣赏鸥翔鱼游的天水一色。理想再美好,没有行动起来付诸实践,那也只能是水中月镜中花;行动起来,才会收获缤纷落英,迎来一路芬芳。

实践是避免失败的千金良方。陆游有诗曰:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”任何知识想要运用到现实中,就必须通过实践来实现。纸上谈兵无疑是痴人说梦,最终往往一无所获或招致失败。历史上长平之战的故事我们都非常熟悉,战国时赵国名将赵奢的儿子赵括年轻时就熟读兵法,善于谈兵,连他父亲也难不倒他。长平之战中赵王让赵括替廉颇为将。然而赵括是一个缺乏实战经验,只知空谈兵法的人。他到了长平后,一反廉颇所为,更换将佐,改变军中制度,搞得全军官兵离心离德,斗志消沉。他改变了廉颇的战略防御,积极筹划战略进攻,企图一举而胜,夺回上党。在长平之战中,赵括只知根据兵书作战,不知灵活处理,结果赵军大败,赵括也被后人所耻笑。回看历史上的能臣良将,我们不难发现,他们都是经过了千锤百炼的实战,才带军冲锋,成功地保家卫国,青史留名。

实践是探索真知、钻研智慧的必由之路。俗话说,十年磨一剑,没有哪一项伟大的成就不是在反反复复的实践钻研中得出的。成功地制服了夺走无数人生命的病魔——天花的伟大医生爱德华·琴纳,在大学毕业之后就到乡村进行实践工作。在近20年的时间里,他一边行医一边经常到奶牛场,仔细观察奶牛生牛痘,牛痘又怎样感染到人的身上,人感染了牛痘之后又有哪些症状。他先在动物身上进行接种牛痘,再接种天花,实验成功。尔后又在一个小男孩身上实验,结果又是安然无恙。自此,人们终于发现了预防天花的方法,打败了这个可怕的病魔。爱迪生为了发明电灯泡进行了上千次实验,法拉第为了得到磁与电之间的关系,一次次不厌其烦地进行着实验。无数的事实证明,实践出真知,实践长才干。

实践是检验真理的试金石。当我们改革开放的伟大设计师邓小平提出“一国两制”的理论时,也曾受到国人的不解和质疑,但随着香港、澳门的迅速繁荣,实践性地尝试“一国两制”后,最终证明,“一国两制”是解决大陆与港澳及台湾问题的最好方式。当我们心存疑虑时,不可妄下结论,而应当通过实践来检验其是否正确。真正的真理,经过实践的反复检验,不仅不会黯淡,反而会穿透时光的雾霭,熠熠生辉。

实践是理想的实现方式。写出“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的太史公,为了实践著书立传的理想,从二十岁开始便游历天下。他的足迹到过会稽,访问夏禹的遗迹;到过姑苏,眺望范蠡泛舟的五湖;到过淮阴,访求韩信的故事;到过丰沛,访问刘邦、萧何的故乡;到过大梁,访问夷门并考察秦军引河水灌大梁的情形;到过楚,访问春申君的宫殿遗址;到过薛地,考察孟尝君的封邑;到过邹鲁,拜仰孔孟的家乡。此外,他还北过涿鹿,登长城,南游沅湘,西至崆峒。壮游的实践经历使他开阔了眼界,增长了知识,最终写出“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的千古名作。理想是彼岸的灼灼花开,而实践正是泅渡浩渺烟波的迎风之帆。

蝴蝶可以轻舞飞扬,只因承受了旁人不能忍受的破茧之痛;苍鹰可以飞上苍穹,只因接受了旁人无可比及的训练;帝王蛾可以称王,只因经历了旁人无法理解的挣扎。实践是一种追求,一种信念,一种无畏,一种越过沙漠看到绿洲的快乐。

天地有大美,却将其藏于深山,封于绝壁,以虎豹断其路,以荆棘塞其途,风沙漫漫,雨雪凄凄,只有那些能吃大苦,肯付出行动真正去实践的人才能探寻到。心中藏一弯明月,便不惧烟火红尘,世事迷离,行走的脚印会为我们拂去世俗的尘埃,让我们在路途中淡若清风,自在安宁。