第7课 中国古代的法治与礼教 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 中国古代的法治与礼教 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 972.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-09 16:20:57 | ||

图片预览

文档简介

抗日战争

——走进真实的历史

第三单元:法律与教化

第7课 中国古代的法治和礼教

选择性必修1 国家制度与社会治理

关于“社会治理、国家统治”方式争论最激烈,内容最丰富的时期?为什么?

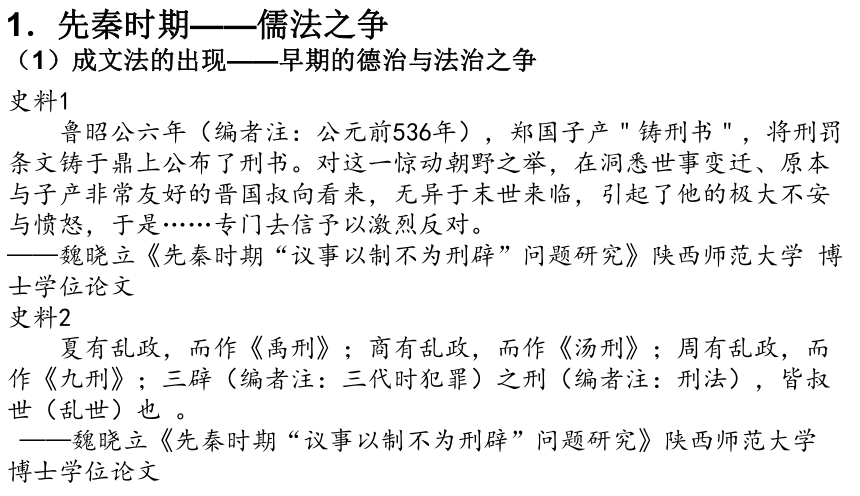

1.先秦时期——儒法之争

(1)成文法的出现——早期的德治与法治之争

史料1

鲁昭公六年(编者注:公元前536年),郑国子产"铸刑书",将刑罚条文铸于鼎上公布了刑书。对这一惊动朝野之举,在洞悉世事变迁、原本与子产非常友好的晋国叔向看来,无异于末世来临,引起了他的极大不安与愤怒,于是……专门去信予以激烈反对。

——魏晓立《先秦时期“议事以制不为刑辟”问题研究》陕西师范大学 博士学位论文

史料2

夏有乱政,而作《禹刑》;商有乱政,而作《汤刑》;周有乱政,而作《九刑》;三辟(编者注:三代时犯罪)之刑(编者注:刑法),皆叔世(乱世)也 。

——魏晓立《先秦时期“议事以制不为刑辟”问题研究》陕西师范大学 博士学位论文

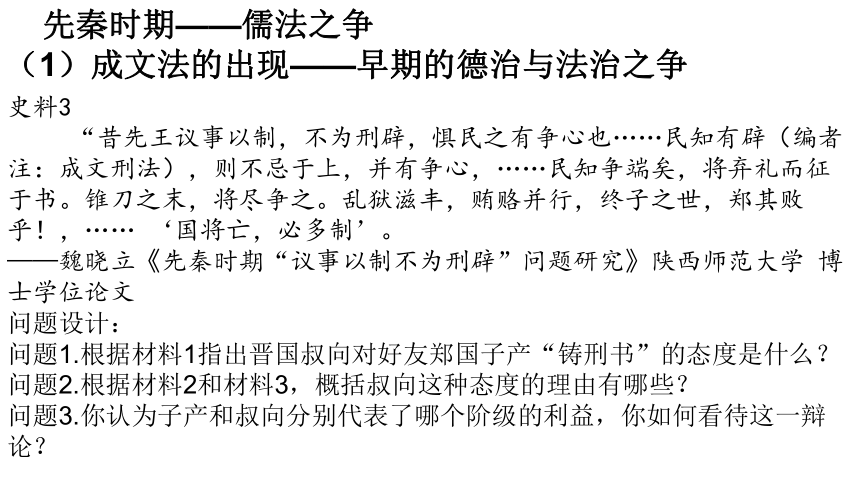

先秦时期——儒法之争

(1)成文法的出现——早期的德治与法治之争

史料3

“昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也……民知有辟(编者注:成文刑法),则不忌于上,并有争心,……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!,…… ‘国将亡,必多制’。

——魏晓立《先秦时期“议事以制不为刑辟”问题研究》陕西师范大学 博士学位论文

问题设计:

问题1.根据材料1指出晋国叔向对好友郑国子产“铸刑书”的态度是什么?

问题2.根据材料2和材料3,概括叔向这种态度的理由有哪些?

问题3.你认为子产和叔向分别代表了哪个阶级的利益,你如何看待这一辩论?

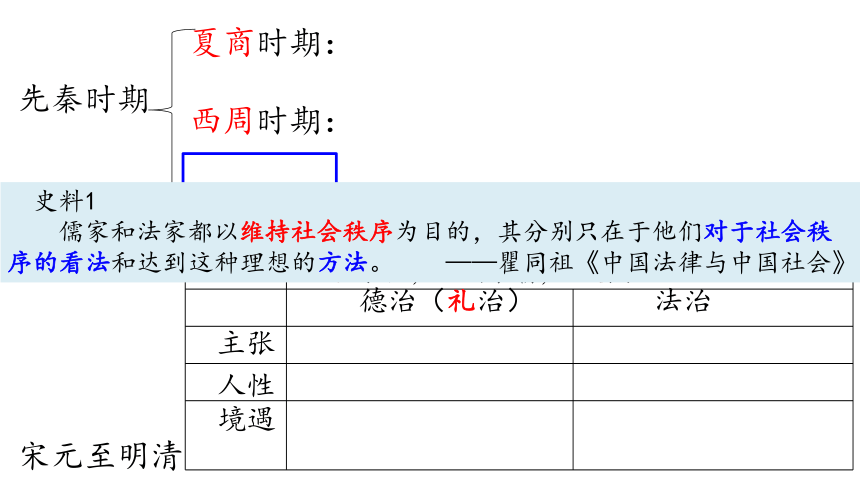

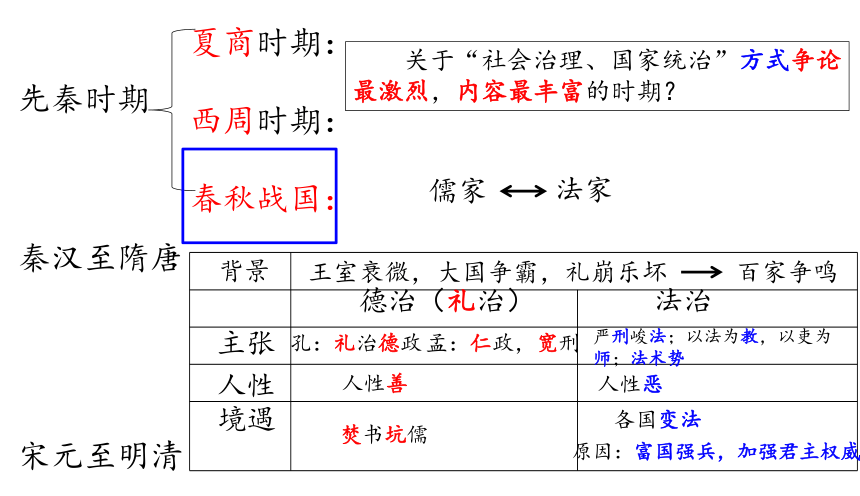

先秦时期

秦汉至隋唐

宋元至明清

夏商时期:

西周时期:

春秋战国:

儒家

法家

王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏

百家争鸣:

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 背景

德治(礼治)

法治

主张

人性

境遇

史料1

儒家和法家都以维持社会秩序为目的,其分别只在于他们对于社会秩序的看法和达到这种理想的方法。 ——瞿同祖《中国法律与中国社会》

思想

主张:

儒家 法家

社会

秩序

礼

上下等级

尊卑有序

仁

亲亲为大

家庭本位

法

法不阿贵绳不绕曲

国家本位

君民关系

君臣父子

民贵君轻

德政

仁政

有限君权

无限君权

法 术 势

严刑峻法

法

刑

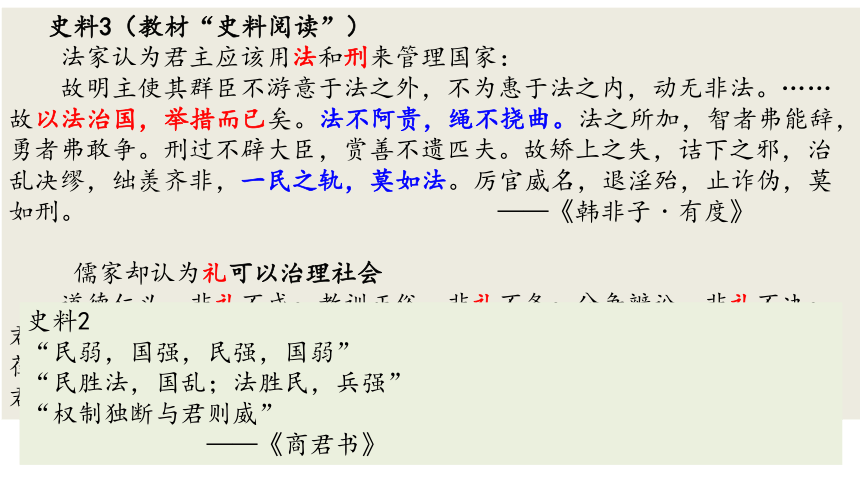

史料3(教材“史料阅读”)

法家认为君主应该用法和刑来管理国家:

故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。……故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不辟大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。厉官威名,退淫殆,止诈伪,莫如刑。 ——《韩非子˙有度》

儒家却认为礼可以治理社会

道德仁义,非礼不成;教训正俗,非礼不备;分争辨讼,非礼不决;君臣上下,父子兄弟,非礼不定;宦、学事师,非礼不亲;班朝、治军,莅官、行法,非礼威严不行;祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。 ——《礼记˙曲礼》

史料2

“民弱,国强,民强,国弱”

“民胜法,国乱;法胜民,兵强”

“权制独断与君则威”

——《商君书》

先秦时期

秦汉至隋唐

宋元至明清

夏商时期:

西周时期:

春秋战国:

儒家

法家

王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏

百家争鸣

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 背景

德治(礼治)

法治

主张

人性

境遇

孔:礼治德政

孟:仁政,宽刑

严刑峻法;以法为教,以吏为师;法术势

人性善

人性恶

各国变法

原因:富国强兵,加强君主权威

焚书坑儒

关于“社会治理、国家统治”方式争论最激烈,内容最丰富的时期?

儒法之争

先秦时期

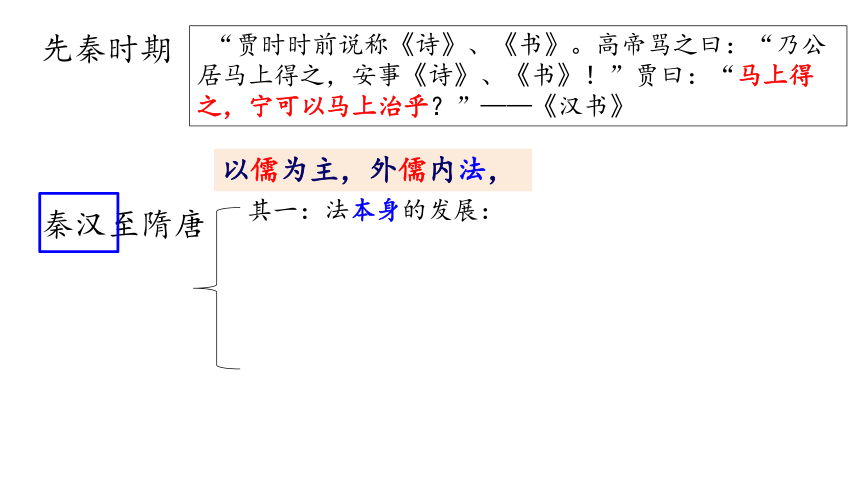

秦汉至隋唐

“贾时时前说称《诗》、《书》。高帝骂之曰:“乃公居马上得之,安事《诗》、《书》!”贾曰:“马上得之,宁可以马上治乎?”——《汉书》

罢黜百家 独尊儒术

以儒为主,外儒内法,

其一:法本身的发展:

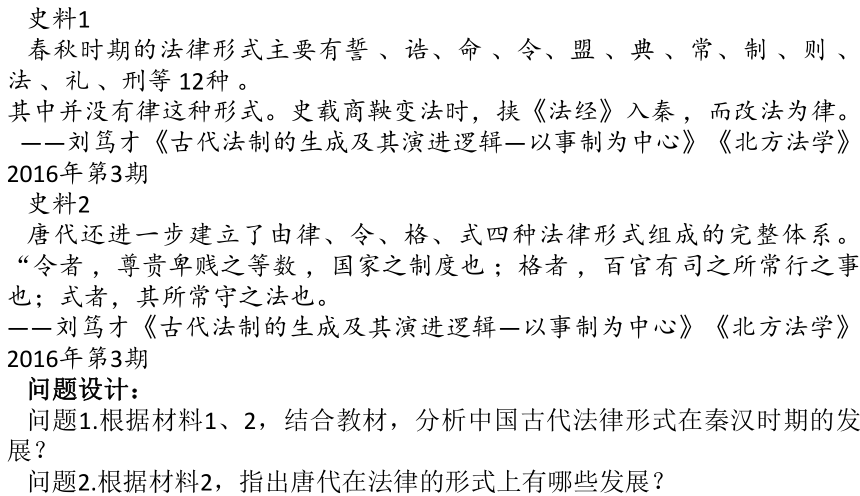

史料1

春秋时期的法律形式主要有誓 、诰、命 、令、盟 、典 、常、制 、则 、法 、礼 、刑等 12种 。

其中并没有律这种形式。史载商鞅变法时,挟《法经》入秦 ,而改法为律。

——刘笃才《古代法制的生成及其演进逻辑—以事制为中心》《北方法学》2016年第3期

史料2

唐代还进一步建立了由律、令、格、式四种法律形式组成的完整体系。“令者 ,尊贵卑贱之等数 ,国家之制度也 ;格者 ,百官有司之所常行之事也;式者,其所常守之法也。

——刘笃才《古代法制的生成及其演进逻辑—以事制为中心》《北方法学》2016年第3期

问题设计:

问题1.根据材料1、2,结合教材,分析中国古代法律形式在秦汉时期的发展?

问题2.根据材料2,指出唐代在法律的形式上有哪些发展?

儒法之争

先秦时期

秦汉至隋唐

罢黜百家 独尊儒术

以儒为主,外儒内法,

其一:法本身的发展:

法

秦汉:律 令

唐朝:格 式

其二:律令的儒家化:

汉:

以经注律

史料1

“贾时时前说称《诗》、《书》。高帝骂之曰:“乃公居马上得之,安事《诗》、《书》!”贾曰:“马上得之,宁可以马上治乎?”

——《汉书》

史料2

西汉以后,儒学进居统治地位并发挥了实际作用,……儒生不断涌入官吏队伍……他们逐渐熟悉政事与法律,自然以儒学精神来改造现行法律。完成这一历史使命的首先是经义决狱,由于多援引春秋之义,故称“春秋决狱”——武树臣《“春秋决狱”新论—一种法文化的视角》摘自《人大法律评论》2018年卷

问题1.根据材料1和所学知识,指出汉代的治国思想有什么变化?

问题2.根据材料2,春秋决狱的的基本含义是什么?原因有哪些?

史料3

案例:《拾道旁弃养以为子》

案情:甲没有儿子,在路边捡到一个被遗弃的孩子乙,把他当作自己的儿子抚养长大。乙长大后,犯了杀人罪,把杀人的事情告诉了甲,甲把乙藏起来不告诉别人下落。甲应该怎么判?

判决:根据《诗经》:“螟蛉有子,蜾蠃负之”。证明养父子关系等同于生父子关系。又根据《春秋》:父为子隐,子为父隐。证明藏匿罪犯不适用于父子之间。

该案例先用《诗经》来证明父子之间的关系是合法的,再用《春秋》来证明父子之间不适用藏匿罪。因此甲被判无罪。

——据史料整理:赵复强,杨金元著《古代判案评析》

问题3.根据材料3,你认为这一判决的主要依据是什么?你如何评价这一判决?

原心定罪:

实质是强调根据犯罪动机、目的、心态等主观方面的因素来定罪和量刑。

犯罪者的“心”:主观动机

法官的“心”: 道德伦理

先秦时期

宋元至明清

秦汉至隋唐

“贾时时前说称《诗》、《书》。高帝骂之曰:“乃公居马上得之,安事《诗》、《书》!”贾曰:“马上得之,宁可以马上治乎?”——《汉书》

罢黜百家 独尊儒术

以儒为主,外儒内法,

其一:法本身的发展:

法

秦汉:律 令

唐朝:格 式

其二:律令的儒家化:

汉:

以经注律

唐:

礼法结合

《唐律疏议》 我国现存最完整的封建法典,是中华法系确立的标志;(历代王朝都以此为蓝本创制自己的法律) 是礼法结合的典范。

其三:提倡礼治教化:

《大唐开元礼》

重视家训

以礼入法

先 秦 时期:儒法之争

秦汉至隋唐:

宋元至明清:

法律的发展?

律为正文,例为附注,开创律例合编的体例。

《问刑条例》

先 秦 时期:儒法之争

秦汉至隋唐:以礼入法

宋元至明清:

法律的发展?

法律进一步发展:律例合编

先 秦 时期:儒法之争

秦汉至隋唐:以礼入法

宋元至明清:

宋明理学:

北宋:周敦颐

南宋:二程;朱熹

史料1

朱熹可能是最自觉地将自己的思想世俗化、生活化,进而形成实际制度的一个学者。朱熹对于自己提倡的理学原则如何进入生活世界是相当注意的。……他曾经相当细致地对《吕氏乡约》进行修订,……朱熹最重要的也是在后世影响最广的著作就是《家礼》。……正是这种将儒学原则世俗化、生活化的努力保证了理学所应确定的原则真正深入了社会。

——葛兆光著《中国思想史》

问题1.根据材料1和所学知识,你认为理学和儒学的关系是什么?理学有什么突出特点?

其一:理学向基层渗透

(家训、族规、乡约)

注重理学对全社会的教化功能

史料2:

一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

——明太祖 “六谕”

敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,诚匿逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。

——康熙帝“圣谕十六条”

问题2.根据材料2,想一想从宋朝到清朝,乡约所讲内容和形式上有何变化?

其二:族规、乡约与法律合流

儒学教化功能日益强化(法律)

一:先 秦 时期:儒法之争

二:秦汉至隋唐:以礼入法

三:宋元至明清:

儒学教化功能日益强化

法律:律例合编

一:先 秦 时期:儒法之争

二:秦汉至隋唐:以礼入法

三:宋元至明清:

礼法融合

德治 法治 对立

德治 法治 并用

德治 法治 融合

第7课 中国古代的法治和礼教

积极:

1:推动中华法系的形成与发展,进一步弘扬了儒家传统道德伦理。

2:以礼入法,以仁为本,慎用刑罚,有利于缓和社会矛盾。

消极:

1:礼法结合,将道德和法律的界限也模糊化,使判案有相当主观性及随意性。

2:不利于人民法治意识的形成,法治意识淡薄。

史料1

在中国的传统社会……如果政府官员受儒家道德思想熏陶,尊奉儒家思想,就会贤明有德,就奉公守法。然而,当政府以道德的名义滥施暴政,人民很难判定什么是真正道德的。

——《潘维:什么是法治?—区分法治与法律,<宪法>与宪政》

◆历史的价值——总结及反思:

1:我们应该如何看待关于“社会治理”和“国家统治”过程中“礼法结合,儒法并用”这一特点呢?

史料2

由于礼的侵入,法律思想的德化,法律制度的儒化,使道德高于一切,法律始终处于从属地位。在人们的意识中道德的标准高于一切,道德意识较强,法律意识是服从于道德意识的。另外,由于德礼为先,属主导,将法的作用限制到一个极小的范围即罚以内,人们对于法的认识仅在于是镇压、惩罚,这样一来,人们避犹不及,更谈不上运用和掌握。

——郑永流 萧伯符《再议中国法律思想发展的基本线索》

《法学季刊》1987年第二期

2:今天的中国是否有“德治”呢?

社会主义精

神文明建设

◆历史的价值——总结及反思:

国家层面:

富强 民主 文明 和谐

社会层面:

自由 平等 公正 法治

个人层面:

爱国 敬业 诚信 友善

拓展延伸资料:

问题探究

汉家自有制度,本以霸王道杂之。——《汉书,元帝纪》

君之养民,五教五刑焉。去五教五刑而民生者,未之有也。所以五教育民之安,曰父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。五教既兴,无有不安者也。民有不循斯教者……五刑加焉。五刑既示,奸顽敛迹,鳏寡孤独、笃废残疾、力弱富豪安其安,有其有,无有敢犯者。养民之道,斯矣。——朱无璋 《大语,民不知报第三十一》

《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘? ——颜钧 《箴言六章》

材料反映了统治者什么样的治理思想?

楚有直躬者,其父窃羊而谒之上,上执而将诛之。直躬者请代之。将诛矣,告吏曰:“父窃羊而谒之,不亦信乎?父诛而代之,不亦孝乎?信且孝而诛之,国将有不诛者乎?”荆王闻之,乃不诛也。孔子闻之曰:“异哉!直躬之为信也,一父而载取名焉”故直躬之信,不如无信。

——(选自《吕氏春秋》公元前239年)

注释

①谒:告发 。 ②上:君主,这里指荆王。③直躬:人名。 ④执:这是指抓获。⑤ 诛:杀。⑥.之:直躬的父亲。 ⑦信:诚实 ⑧【若】 在有的版本里为【如】⑨且:既。

编辑本段

楚国有一个名叫直躬的人,他的父亲偷了别人的羊,直躬将这件事报告荆王,荆王派人捉拿直躬的父亲并打算杀了他。直躬请求代替父亲受刑。直躬将要被杀的时候,他对执法官员说:“我父亲偷了别人的羊,我将此事报告给大王,这不也是诚实不欺吗?父亲要被处死,我代他受刑,这不也是孝吗?像我这样既诚实又有孝德的人都要被处死,我们国家还有谁不该被处死呢?”荆王听到这一番话,于是不杀他。

孔子听了后说:"直躬这样的诚实奇怪了!一个父亲而一再为他取得名声。”所以直躬的诚实,还不如不诚实。

叶公语孔子曰:吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。孔子曰:吾党之直者,异於是,父为子隐,子为父隐,直在其中矣。

——《论语·子路第十三》

叶公对孔子说:“我的家乡有一个直率坦白的人,他父亲偷了羊,他便告发父亲。”孔子说:“我的家乡直率坦白的人与你所说的不同:父亲为儿子隐瞒,儿子为父亲隐瞒。直率坦白就在这里面了。”

——走进真实的历史

第三单元:法律与教化

第7课 中国古代的法治和礼教

选择性必修1 国家制度与社会治理

关于“社会治理、国家统治”方式争论最激烈,内容最丰富的时期?为什么?

1.先秦时期——儒法之争

(1)成文法的出现——早期的德治与法治之争

史料1

鲁昭公六年(编者注:公元前536年),郑国子产"铸刑书",将刑罚条文铸于鼎上公布了刑书。对这一惊动朝野之举,在洞悉世事变迁、原本与子产非常友好的晋国叔向看来,无异于末世来临,引起了他的极大不安与愤怒,于是……专门去信予以激烈反对。

——魏晓立《先秦时期“议事以制不为刑辟”问题研究》陕西师范大学 博士学位论文

史料2

夏有乱政,而作《禹刑》;商有乱政,而作《汤刑》;周有乱政,而作《九刑》;三辟(编者注:三代时犯罪)之刑(编者注:刑法),皆叔世(乱世)也 。

——魏晓立《先秦时期“议事以制不为刑辟”问题研究》陕西师范大学 博士学位论文

先秦时期——儒法之争

(1)成文法的出现——早期的德治与法治之争

史料3

“昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也……民知有辟(编者注:成文刑法),则不忌于上,并有争心,……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!,…… ‘国将亡,必多制’。

——魏晓立《先秦时期“议事以制不为刑辟”问题研究》陕西师范大学 博士学位论文

问题设计:

问题1.根据材料1指出晋国叔向对好友郑国子产“铸刑书”的态度是什么?

问题2.根据材料2和材料3,概括叔向这种态度的理由有哪些?

问题3.你认为子产和叔向分别代表了哪个阶级的利益,你如何看待这一辩论?

先秦时期

秦汉至隋唐

宋元至明清

夏商时期:

西周时期:

春秋战国:

儒家

法家

王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏

百家争鸣:

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 背景

德治(礼治)

法治

主张

人性

境遇

史料1

儒家和法家都以维持社会秩序为目的,其分别只在于他们对于社会秩序的看法和达到这种理想的方法。 ——瞿同祖《中国法律与中国社会》

思想

主张:

儒家 法家

社会

秩序

礼

上下等级

尊卑有序

仁

亲亲为大

家庭本位

法

法不阿贵绳不绕曲

国家本位

君民关系

君臣父子

民贵君轻

德政

仁政

有限君权

无限君权

法 术 势

严刑峻法

法

刑

史料3(教材“史料阅读”)

法家认为君主应该用法和刑来管理国家:

故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。……故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不辟大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。厉官威名,退淫殆,止诈伪,莫如刑。 ——《韩非子˙有度》

儒家却认为礼可以治理社会

道德仁义,非礼不成;教训正俗,非礼不备;分争辨讼,非礼不决;君臣上下,父子兄弟,非礼不定;宦、学事师,非礼不亲;班朝、治军,莅官、行法,非礼威严不行;祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。 ——《礼记˙曲礼》

史料2

“民弱,国强,民强,国弱”

“民胜法,国乱;法胜民,兵强”

“权制独断与君则威”

——《商君书》

先秦时期

秦汉至隋唐

宋元至明清

夏商时期:

西周时期:

春秋战国:

儒家

法家

王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏

百家争鸣

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 背景

德治(礼治)

法治

主张

人性

境遇

孔:礼治德政

孟:仁政,宽刑

严刑峻法;以法为教,以吏为师;法术势

人性善

人性恶

各国变法

原因:富国强兵,加强君主权威

焚书坑儒

关于“社会治理、国家统治”方式争论最激烈,内容最丰富的时期?

儒法之争

先秦时期

秦汉至隋唐

“贾时时前说称《诗》、《书》。高帝骂之曰:“乃公居马上得之,安事《诗》、《书》!”贾曰:“马上得之,宁可以马上治乎?”——《汉书》

罢黜百家 独尊儒术

以儒为主,外儒内法,

其一:法本身的发展:

史料1

春秋时期的法律形式主要有誓 、诰、命 、令、盟 、典 、常、制 、则 、法 、礼 、刑等 12种 。

其中并没有律这种形式。史载商鞅变法时,挟《法经》入秦 ,而改法为律。

——刘笃才《古代法制的生成及其演进逻辑—以事制为中心》《北方法学》2016年第3期

史料2

唐代还进一步建立了由律、令、格、式四种法律形式组成的完整体系。“令者 ,尊贵卑贱之等数 ,国家之制度也 ;格者 ,百官有司之所常行之事也;式者,其所常守之法也。

——刘笃才《古代法制的生成及其演进逻辑—以事制为中心》《北方法学》2016年第3期

问题设计:

问题1.根据材料1、2,结合教材,分析中国古代法律形式在秦汉时期的发展?

问题2.根据材料2,指出唐代在法律的形式上有哪些发展?

儒法之争

先秦时期

秦汉至隋唐

罢黜百家 独尊儒术

以儒为主,外儒内法,

其一:法本身的发展:

法

秦汉:律 令

唐朝:格 式

其二:律令的儒家化:

汉:

以经注律

史料1

“贾时时前说称《诗》、《书》。高帝骂之曰:“乃公居马上得之,安事《诗》、《书》!”贾曰:“马上得之,宁可以马上治乎?”

——《汉书》

史料2

西汉以后,儒学进居统治地位并发挥了实际作用,……儒生不断涌入官吏队伍……他们逐渐熟悉政事与法律,自然以儒学精神来改造现行法律。完成这一历史使命的首先是经义决狱,由于多援引春秋之义,故称“春秋决狱”——武树臣《“春秋决狱”新论—一种法文化的视角》摘自《人大法律评论》2018年卷

问题1.根据材料1和所学知识,指出汉代的治国思想有什么变化?

问题2.根据材料2,春秋决狱的的基本含义是什么?原因有哪些?

史料3

案例:《拾道旁弃养以为子》

案情:甲没有儿子,在路边捡到一个被遗弃的孩子乙,把他当作自己的儿子抚养长大。乙长大后,犯了杀人罪,把杀人的事情告诉了甲,甲把乙藏起来不告诉别人下落。甲应该怎么判?

判决:根据《诗经》:“螟蛉有子,蜾蠃负之”。证明养父子关系等同于生父子关系。又根据《春秋》:父为子隐,子为父隐。证明藏匿罪犯不适用于父子之间。

该案例先用《诗经》来证明父子之间的关系是合法的,再用《春秋》来证明父子之间不适用藏匿罪。因此甲被判无罪。

——据史料整理:赵复强,杨金元著《古代判案评析》

问题3.根据材料3,你认为这一判决的主要依据是什么?你如何评价这一判决?

原心定罪:

实质是强调根据犯罪动机、目的、心态等主观方面的因素来定罪和量刑。

犯罪者的“心”:主观动机

法官的“心”: 道德伦理

先秦时期

宋元至明清

秦汉至隋唐

“贾时时前说称《诗》、《书》。高帝骂之曰:“乃公居马上得之,安事《诗》、《书》!”贾曰:“马上得之,宁可以马上治乎?”——《汉书》

罢黜百家 独尊儒术

以儒为主,外儒内法,

其一:法本身的发展:

法

秦汉:律 令

唐朝:格 式

其二:律令的儒家化:

汉:

以经注律

唐:

礼法结合

《唐律疏议》 我国现存最完整的封建法典,是中华法系确立的标志;(历代王朝都以此为蓝本创制自己的法律) 是礼法结合的典范。

其三:提倡礼治教化:

《大唐开元礼》

重视家训

以礼入法

先 秦 时期:儒法之争

秦汉至隋唐:

宋元至明清:

法律的发展?

律为正文,例为附注,开创律例合编的体例。

《问刑条例》

先 秦 时期:儒法之争

秦汉至隋唐:以礼入法

宋元至明清:

法律的发展?

法律进一步发展:律例合编

先 秦 时期:儒法之争

秦汉至隋唐:以礼入法

宋元至明清:

宋明理学:

北宋:周敦颐

南宋:二程;朱熹

史料1

朱熹可能是最自觉地将自己的思想世俗化、生活化,进而形成实际制度的一个学者。朱熹对于自己提倡的理学原则如何进入生活世界是相当注意的。……他曾经相当细致地对《吕氏乡约》进行修订,……朱熹最重要的也是在后世影响最广的著作就是《家礼》。……正是这种将儒学原则世俗化、生活化的努力保证了理学所应确定的原则真正深入了社会。

——葛兆光著《中国思想史》

问题1.根据材料1和所学知识,你认为理学和儒学的关系是什么?理学有什么突出特点?

其一:理学向基层渗透

(家训、族规、乡约)

注重理学对全社会的教化功能

史料2:

一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

——明太祖 “六谕”

敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,诚匿逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。

——康熙帝“圣谕十六条”

问题2.根据材料2,想一想从宋朝到清朝,乡约所讲内容和形式上有何变化?

其二:族规、乡约与法律合流

儒学教化功能日益强化(法律)

一:先 秦 时期:儒法之争

二:秦汉至隋唐:以礼入法

三:宋元至明清:

儒学教化功能日益强化

法律:律例合编

一:先 秦 时期:儒法之争

二:秦汉至隋唐:以礼入法

三:宋元至明清:

礼法融合

德治 法治 对立

德治 法治 并用

德治 法治 融合

第7课 中国古代的法治和礼教

积极:

1:推动中华法系的形成与发展,进一步弘扬了儒家传统道德伦理。

2:以礼入法,以仁为本,慎用刑罚,有利于缓和社会矛盾。

消极:

1:礼法结合,将道德和法律的界限也模糊化,使判案有相当主观性及随意性。

2:不利于人民法治意识的形成,法治意识淡薄。

史料1

在中国的传统社会……如果政府官员受儒家道德思想熏陶,尊奉儒家思想,就会贤明有德,就奉公守法。然而,当政府以道德的名义滥施暴政,人民很难判定什么是真正道德的。

——《潘维:什么是法治?—区分法治与法律,<宪法>与宪政》

◆历史的价值——总结及反思:

1:我们应该如何看待关于“社会治理”和“国家统治”过程中“礼法结合,儒法并用”这一特点呢?

史料2

由于礼的侵入,法律思想的德化,法律制度的儒化,使道德高于一切,法律始终处于从属地位。在人们的意识中道德的标准高于一切,道德意识较强,法律意识是服从于道德意识的。另外,由于德礼为先,属主导,将法的作用限制到一个极小的范围即罚以内,人们对于法的认识仅在于是镇压、惩罚,这样一来,人们避犹不及,更谈不上运用和掌握。

——郑永流 萧伯符《再议中国法律思想发展的基本线索》

《法学季刊》1987年第二期

2:今天的中国是否有“德治”呢?

社会主义精

神文明建设

◆历史的价值——总结及反思:

国家层面:

富强 民主 文明 和谐

社会层面:

自由 平等 公正 法治

个人层面:

爱国 敬业 诚信 友善

拓展延伸资料:

问题探究

汉家自有制度,本以霸王道杂之。——《汉书,元帝纪》

君之养民,五教五刑焉。去五教五刑而民生者,未之有也。所以五教育民之安,曰父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。五教既兴,无有不安者也。民有不循斯教者……五刑加焉。五刑既示,奸顽敛迹,鳏寡孤独、笃废残疾、力弱富豪安其安,有其有,无有敢犯者。养民之道,斯矣。——朱无璋 《大语,民不知报第三十一》

《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘? ——颜钧 《箴言六章》

材料反映了统治者什么样的治理思想?

楚有直躬者,其父窃羊而谒之上,上执而将诛之。直躬者请代之。将诛矣,告吏曰:“父窃羊而谒之,不亦信乎?父诛而代之,不亦孝乎?信且孝而诛之,国将有不诛者乎?”荆王闻之,乃不诛也。孔子闻之曰:“异哉!直躬之为信也,一父而载取名焉”故直躬之信,不如无信。

——(选自《吕氏春秋》公元前239年)

注释

①谒:告发 。 ②上:君主,这里指荆王。③直躬:人名。 ④执:这是指抓获。⑤ 诛:杀。⑥.之:直躬的父亲。 ⑦信:诚实 ⑧【若】 在有的版本里为【如】⑨且:既。

编辑本段

楚国有一个名叫直躬的人,他的父亲偷了别人的羊,直躬将这件事报告荆王,荆王派人捉拿直躬的父亲并打算杀了他。直躬请求代替父亲受刑。直躬将要被杀的时候,他对执法官员说:“我父亲偷了别人的羊,我将此事报告给大王,这不也是诚实不欺吗?父亲要被处死,我代他受刑,这不也是孝吗?像我这样既诚实又有孝德的人都要被处死,我们国家还有谁不该被处死呢?”荆王听到这一番话,于是不杀他。

孔子听了后说:"直躬这样的诚实奇怪了!一个父亲而一再为他取得名声。”所以直躬的诚实,还不如不诚实。

叶公语孔子曰:吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。孔子曰:吾党之直者,异於是,父为子隐,子为父隐,直在其中矣。

——《论语·子路第十三》

叶公对孔子说:“我的家乡有一个直率坦白的人,他父亲偷了羊,他便告发父亲。”孔子说:“我的家乡直率坦白的人与你所说的不同:父亲为儿子隐瞒,儿子为父亲隐瞒。直率坦白就在这里面了。”

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理