第10课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-09 19:42:04 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 民族关系与国家关系

第10课 中国古代的民族关系与对外交往

第11课 近代西方民族国家与国际法的发展

第12课 当代中国的民族政策和外交

第10课 中国古代的民族关系与对外交往

问题一:何为古代中国?

两种办法

办法一:以历代皇朝疆域、皇权统治范围确定历代 国土的范围。

办法二:以中华人民共和国的国土为主范围,上溯在这块土地上的人的活动。

采纳办法二:以中华人民共和国的国土为主范围,上溯在这块土地上的人的活动。

问题二:民族关系如何?

第10课 中国古代的民族关系与对外交往

在中国漫长的历史进程中,各民族之间既冲突,又融合,而民族融合是主流。

秦汉时期的民族关系与对外交往

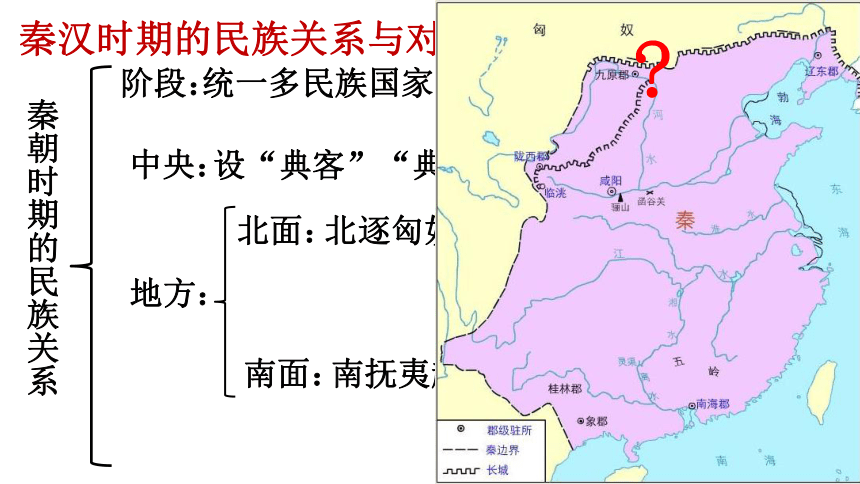

秦朝时期的民族关系

阶段:

设“典客”“典属国”管理民族事务

统一多民族国家历史的发端

中央:

地方:

北面:

北逐匈奴,修筑长城;

南面:

南抚夷越,设郡管辖。

?

秦汉时期的民族关系与对外交往

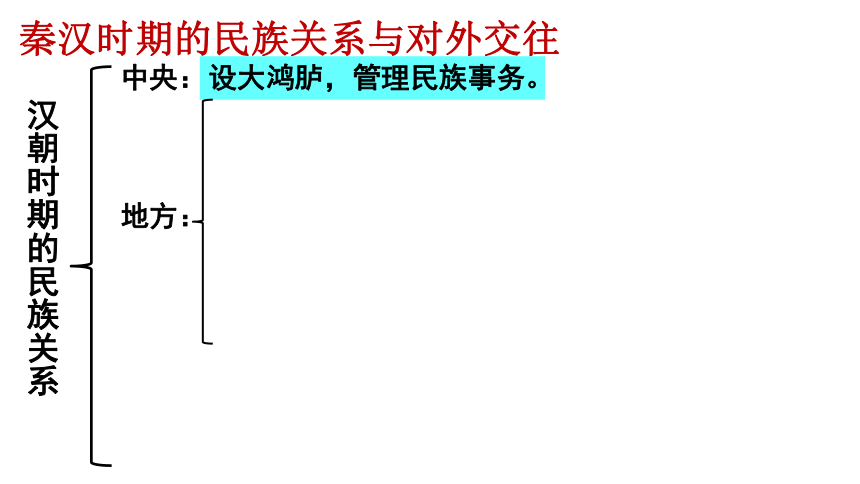

汉朝时期的民族关系

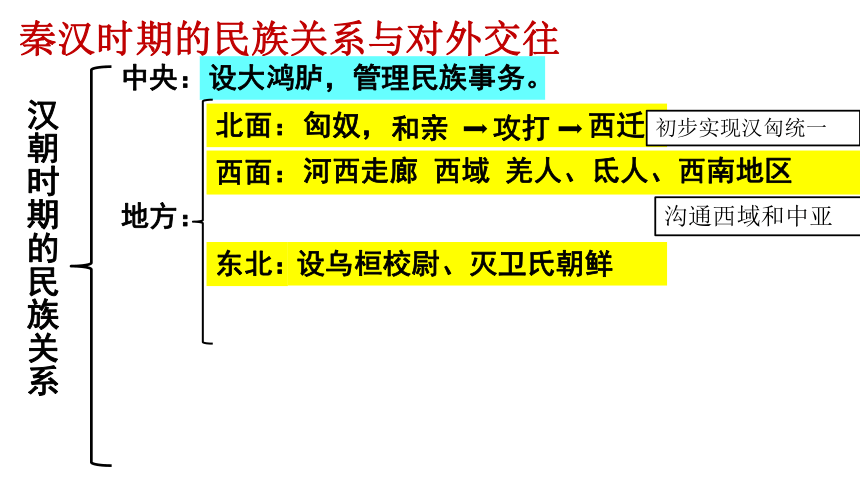

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

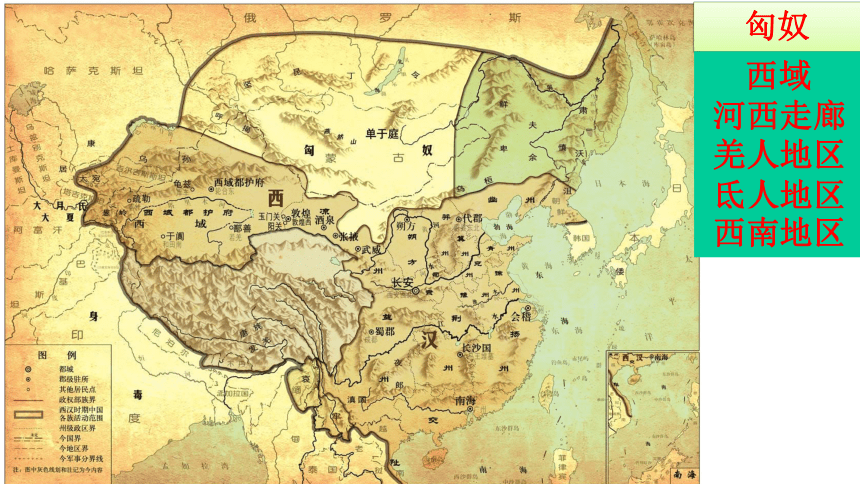

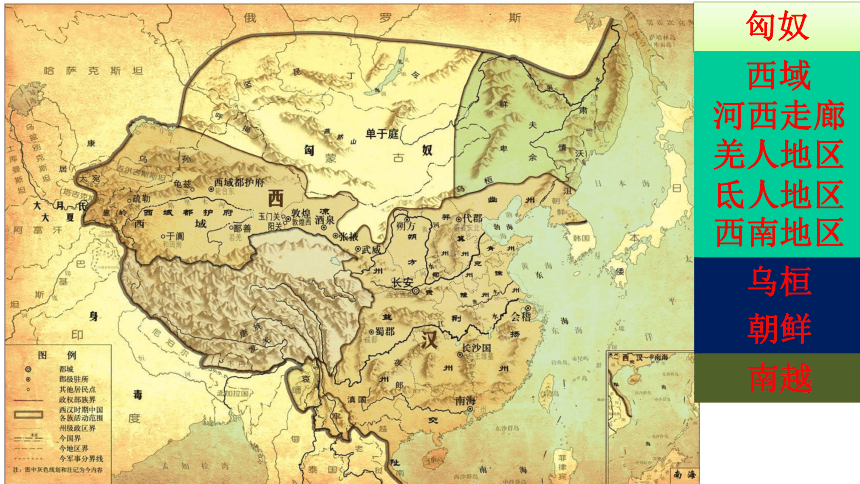

匈奴

秦汉时期的民族关系与对外交往

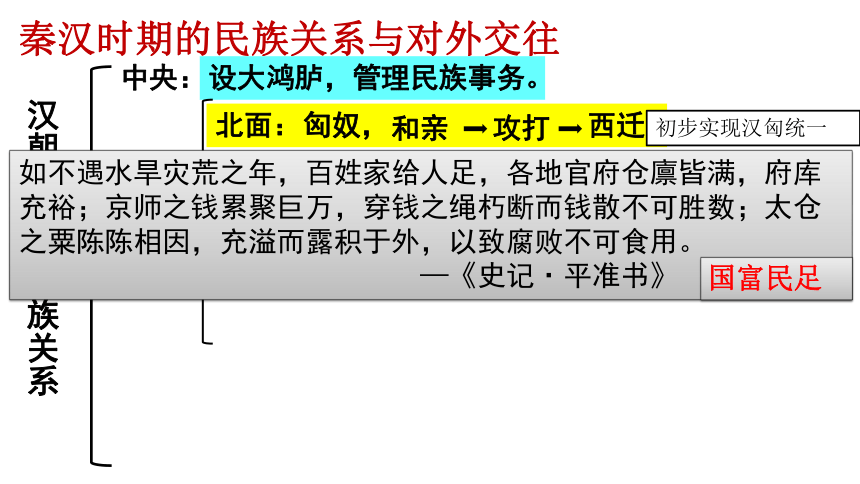

汉朝时期的民族关系

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

北面:

匈奴,

和亲

攻打

西迁

如不遇水旱灾荒之年,百姓家给人足,各地官府仓廪皆满,府库充裕;京师之钱累聚巨万,穿钱之绳朽断而钱散不可胜数;太仓之粟陈陈相因,充溢而露积于外,以致腐败不可食用。

—《史记·平准书》

初步实现汉匈统一

国富民足

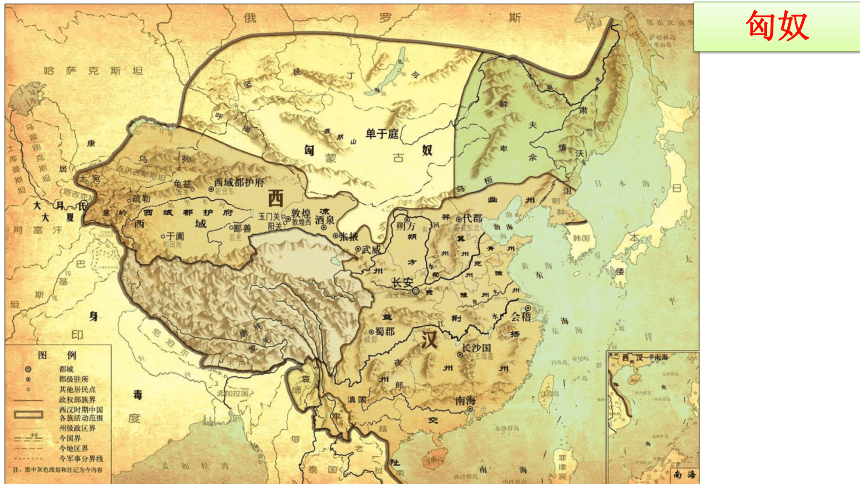

匈奴

西域

河西走廊

羌人地区

氐人地区

西南地区

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的民族关系

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

北面:

匈奴,

和亲

攻打

西迁

初步实现汉匈统一

西面:

河西走廊 西域 羌人、氐人、西南地区

沟通西域和中亚

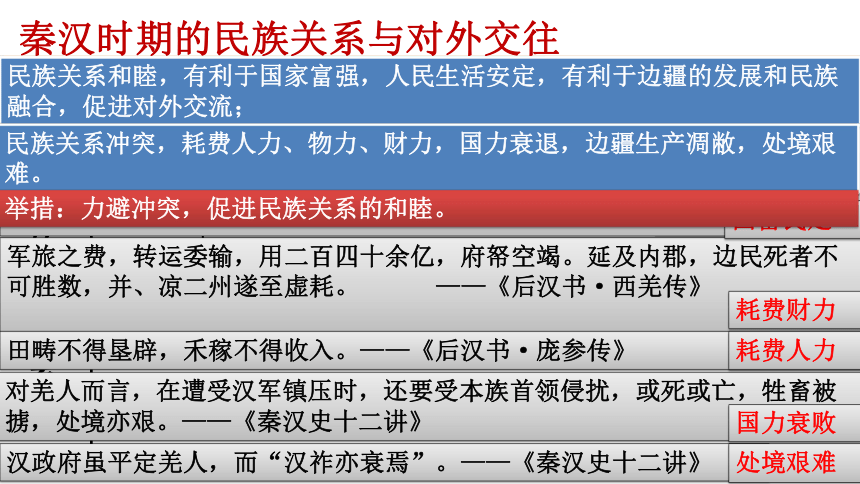

军旅之费,转运委输,用二百四十余亿,府帑空竭。延及内郡,边民死者不可胜数,并、凉二州遂至虚耗。 ——《后汉书·西羌传》

田畴不得垦辟,禾稼不得收入。——《后汉书·庞参传》

汉政府虽平定羌人,而“汉祚亦衰焉”。——《秦汉史十二讲》

对羌人而言,在遭受汉军镇压时,还要受本族首领侵扰,或死或亡,牲畜被掳,处境亦艰。——《秦汉史十二讲》

耗费财力

耗费人力

国力衰败

处境艰难

如不遇水旱灾荒之年,百姓家给人足,各地官府仓廪皆满,府库充裕;京师之钱累聚巨万,穿钱之绳朽断而钱散不可胜数;太仓之粟陈陈相因,充溢而露积于外,以致腐败不可食用。

—《史记·平准书》

国富民足

民族关系和睦,有利于国家富强,人民生活安定,有利于边疆的发展和民族融合,促进对外交流;

民族关系冲突,耗费人力、物力、财力,国力衰退,边疆生产凋敝,处境艰难。

举措:力避冲突,促进民族关系的和睦。

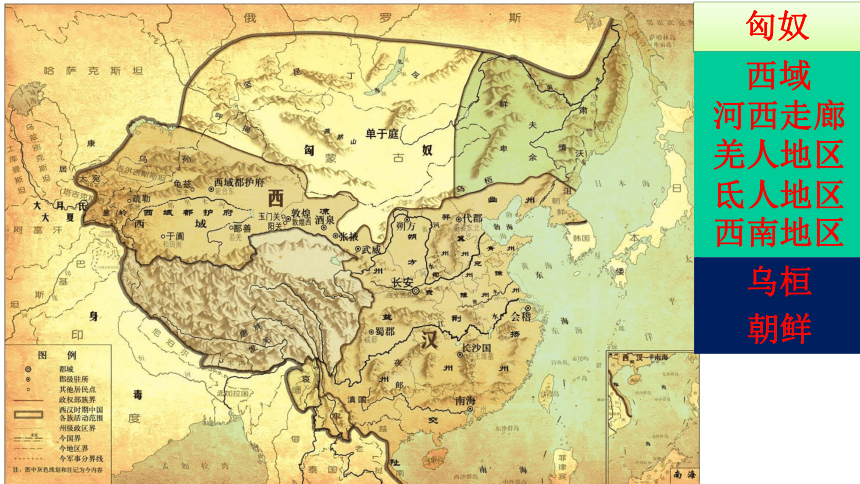

匈奴

西域

河西走廊

羌人地区

氐人地区

西南地区

乌桓

朝鲜

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的民族关系

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

北面:

匈奴,

和亲

攻打

西迁

初步实现汉匈统一

西面:

河西走廊 西域 羌人、氐人、西南地区

沟通西域和中亚

东北:

设乌桓校尉、灭卫氏朝鲜

匈奴

西域

河西走廊

羌人地区

氐人地区

西南地区

乌桓

朝鲜

南越

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的民族关系

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

北面:

匈奴,

和亲

攻打

西迁

初步实现汉匈统一

西面:

河西走廊 西域 羌人、氐人、西南地区

沟通西域和中亚

东北:

设乌桓校尉、灭卫氏朝鲜

南面:

灭南越,设置郡县。

管理方法:屯戍政策

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的对外交往

陆上通道:

海上通道:

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的对外交往

陆上通道:

海上通道:

经河西走廊、西域向中亚、西亚延伸。

从合浦郡徐闻县(广东徐闻)至印度南部。

甘英出使大秦(罗马帝国),抵达波斯湾地区。

倭国遣使来朝,光武帝赐倭国国王金印。

隋唐至两宋时期的民族关系与对外交往

隋唐时期的民族关系

中央:

礼部

鸿胪寺

礼部司

主客司

负责“宾礼” 及“出蕃册授”

负责宾客接待礼仪

负责宾客接待礼仪

地方:

隋朝:

北方突厥

南方百越

流球

郡县制

隋唐至两宋时期的民族关系与对外交往

隋唐时期的民族关系

中央:

礼部

鸿胪寺

礼部司

主客司

负责“宾礼” 及“出蕃册授”

负责宾客接待礼仪

负责宾客接待礼仪

地方:

隋朝:

北方突厥

南方百越

流球

郡县制

唐朝:

关系良好

西北:

东突厥归附,天可汗。

吐蕃和亲、会盟

南方:

加封南诏,南诏子弟入唐学习。

管理机构:

大都护府

都督府

羁縻府州

唐朝民族关系和睦的原因 提到民族政策平等

适合少数民族的政策

宋朝用地图来讲

先讲对外关系再讲民族关系,宋朝

隋唐至两宋时期的民族关系与对外交往

隋唐至两宋时期的民族关系与对外交往

隋唐时期的对外交往

总体上:

隋朝:

日本使者、学生、僧人来唐,带回唐文化。

空前发展,经济、文化交流活跃。

裴矩驻张掖,管理通商、商人往来事务。

唐朝:

怛罗斯之战,兵败大食,中国技术西传。

与西域、中亚商路畅通

陆上通道:

海上通道:

交流活跃

唐朝:

与赤土国人员往来

元朝时期的民族关系

元明清至两宋时期的民族关系与对外交往

结束各政权的并存对峙,重建统一多民族国家。

“行汉法”

“因其俗而柔其人”

管理办法

用色目人做官,促进民族融合。

对西藏实行行政管理;

在东北、云南设行省;

设澎湖巡检司,管辖澎湖玙和琉球;

不同民族

不同政策

明朝时期的民族关系

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

中央:

地方:

修筑明长城,布置军镇。

赦封西藏宗教领袖,管辖该地区,进行贸易。

开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

羁縻

政策

东北:设都司、卫、所,管理女真;

漠南、哈密:设蒙古卫、所;

西南:设土司;

酋长世袭任职,统领部署,进贡。

元明清至两宋时期的民族关系与对外交往

清朝时期的民族关系

理藩院管理边疆民族事务

中央:

地方:

满蒙联姻,加强与蒙古族的合作;

平定噶尔丹叛乱,巩固西北边疆;

扶持黄教,设办事大臣、驻藏大臣管辖西藏;

西南地区沿袭土官制度,也“改土归流”;

册封五世达赖为“达赖喇嘛”;

册封五世班禅为“班禅额尔德尼”;

改土归流:废除世袭土官,改派有任期的流官。

元明清至两宋时期的民族关系与对外交往

蒙古各部

沙俄入侵

西藏

元明清至两宋时期的民族关系与对外交往

清朝时期的对外交往

康熙时期,中俄订立《尼布楚条约》。

乾隆时期,马戛尔尼使团来华,拒绝使团请求,关上对英交往的大门。

第10课 中国古代的民族关系与对外交往

第11课 近代西方民族国家与国际法的发展

第12课 当代中国的民族政策和外交

第10课 中国古代的民族关系与对外交往

问题一:何为古代中国?

两种办法

办法一:以历代皇朝疆域、皇权统治范围确定历代 国土的范围。

办法二:以中华人民共和国的国土为主范围,上溯在这块土地上的人的活动。

采纳办法二:以中华人民共和国的国土为主范围,上溯在这块土地上的人的活动。

问题二:民族关系如何?

第10课 中国古代的民族关系与对外交往

在中国漫长的历史进程中,各民族之间既冲突,又融合,而民族融合是主流。

秦汉时期的民族关系与对外交往

秦朝时期的民族关系

阶段:

设“典客”“典属国”管理民族事务

统一多民族国家历史的发端

中央:

地方:

北面:

北逐匈奴,修筑长城;

南面:

南抚夷越,设郡管辖。

?

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的民族关系

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

匈奴

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的民族关系

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

北面:

匈奴,

和亲

攻打

西迁

如不遇水旱灾荒之年,百姓家给人足,各地官府仓廪皆满,府库充裕;京师之钱累聚巨万,穿钱之绳朽断而钱散不可胜数;太仓之粟陈陈相因,充溢而露积于外,以致腐败不可食用。

—《史记·平准书》

初步实现汉匈统一

国富民足

匈奴

西域

河西走廊

羌人地区

氐人地区

西南地区

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的民族关系

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

北面:

匈奴,

和亲

攻打

西迁

初步实现汉匈统一

西面:

河西走廊 西域 羌人、氐人、西南地区

沟通西域和中亚

军旅之费,转运委输,用二百四十余亿,府帑空竭。延及内郡,边民死者不可胜数,并、凉二州遂至虚耗。 ——《后汉书·西羌传》

田畴不得垦辟,禾稼不得收入。——《后汉书·庞参传》

汉政府虽平定羌人,而“汉祚亦衰焉”。——《秦汉史十二讲》

对羌人而言,在遭受汉军镇压时,还要受本族首领侵扰,或死或亡,牲畜被掳,处境亦艰。——《秦汉史十二讲》

耗费财力

耗费人力

国力衰败

处境艰难

如不遇水旱灾荒之年,百姓家给人足,各地官府仓廪皆满,府库充裕;京师之钱累聚巨万,穿钱之绳朽断而钱散不可胜数;太仓之粟陈陈相因,充溢而露积于外,以致腐败不可食用。

—《史记·平准书》

国富民足

民族关系和睦,有利于国家富强,人民生活安定,有利于边疆的发展和民族融合,促进对外交流;

民族关系冲突,耗费人力、物力、财力,国力衰退,边疆生产凋敝,处境艰难。

举措:力避冲突,促进民族关系的和睦。

匈奴

西域

河西走廊

羌人地区

氐人地区

西南地区

乌桓

朝鲜

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的民族关系

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

北面:

匈奴,

和亲

攻打

西迁

初步实现汉匈统一

西面:

河西走廊 西域 羌人、氐人、西南地区

沟通西域和中亚

东北:

设乌桓校尉、灭卫氏朝鲜

匈奴

西域

河西走廊

羌人地区

氐人地区

西南地区

乌桓

朝鲜

南越

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的民族关系

中央:

设大鸿胪,管理民族事务。

地方:

北面:

匈奴,

和亲

攻打

西迁

初步实现汉匈统一

西面:

河西走廊 西域 羌人、氐人、西南地区

沟通西域和中亚

东北:

设乌桓校尉、灭卫氏朝鲜

南面:

灭南越,设置郡县。

管理方法:屯戍政策

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的对外交往

陆上通道:

海上通道:

秦汉时期的民族关系与对外交往

汉朝时期的对外交往

陆上通道:

海上通道:

经河西走廊、西域向中亚、西亚延伸。

从合浦郡徐闻县(广东徐闻)至印度南部。

甘英出使大秦(罗马帝国),抵达波斯湾地区。

倭国遣使来朝,光武帝赐倭国国王金印。

隋唐至两宋时期的民族关系与对外交往

隋唐时期的民族关系

中央:

礼部

鸿胪寺

礼部司

主客司

负责“宾礼” 及“出蕃册授”

负责宾客接待礼仪

负责宾客接待礼仪

地方:

隋朝:

北方突厥

南方百越

流球

郡县制

隋唐至两宋时期的民族关系与对外交往

隋唐时期的民族关系

中央:

礼部

鸿胪寺

礼部司

主客司

负责“宾礼” 及“出蕃册授”

负责宾客接待礼仪

负责宾客接待礼仪

地方:

隋朝:

北方突厥

南方百越

流球

郡县制

唐朝:

关系良好

西北:

东突厥归附,天可汗。

吐蕃和亲、会盟

南方:

加封南诏,南诏子弟入唐学习。

管理机构:

大都护府

都督府

羁縻府州

唐朝民族关系和睦的原因 提到民族政策平等

适合少数民族的政策

宋朝用地图来讲

先讲对外关系再讲民族关系,宋朝

隋唐至两宋时期的民族关系与对外交往

隋唐至两宋时期的民族关系与对外交往

隋唐时期的对外交往

总体上:

隋朝:

日本使者、学生、僧人来唐,带回唐文化。

空前发展,经济、文化交流活跃。

裴矩驻张掖,管理通商、商人往来事务。

唐朝:

怛罗斯之战,兵败大食,中国技术西传。

与西域、中亚商路畅通

陆上通道:

海上通道:

交流活跃

唐朝:

与赤土国人员往来

元朝时期的民族关系

元明清至两宋时期的民族关系与对外交往

结束各政权的并存对峙,重建统一多民族国家。

“行汉法”

“因其俗而柔其人”

管理办法

用色目人做官,促进民族融合。

对西藏实行行政管理;

在东北、云南设行省;

设澎湖巡检司,管辖澎湖玙和琉球;

不同民族

不同政策

明朝时期的民族关系

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

中央:

地方:

修筑明长城,布置军镇。

赦封西藏宗教领袖,管辖该地区,进行贸易。

开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

羁縻

政策

东北:设都司、卫、所,管理女真;

漠南、哈密:设蒙古卫、所;

西南:设土司;

酋长世袭任职,统领部署,进贡。

元明清至两宋时期的民族关系与对外交往

清朝时期的民族关系

理藩院管理边疆民族事务

中央:

地方:

满蒙联姻,加强与蒙古族的合作;

平定噶尔丹叛乱,巩固西北边疆;

扶持黄教,设办事大臣、驻藏大臣管辖西藏;

西南地区沿袭土官制度,也“改土归流”;

册封五世达赖为“达赖喇嘛”;

册封五世班禅为“班禅额尔德尼”;

改土归流:废除世袭土官,改派有任期的流官。

元明清至两宋时期的民族关系与对外交往

蒙古各部

沙俄入侵

西藏

元明清至两宋时期的民族关系与对外交往

清朝时期的对外交往

康熙时期,中俄订立《尼布楚条约》。

乾隆时期,马戛尔尼使团来华,拒绝使团请求,关上对英交往的大门。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理